[Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen und Risikokompetenz]

Ingrid Mühlhauser 1Martina Albrecht 1

Anke Steckelberg 1

1 Gesundheitswissenschaften, MIN Fakultät, Universität Hamburg, Deutschland

Zusammenfassung

Verbraucher und Patienten wollen in Entscheidungen zu ihrer Gesundheit miteinbezogen werden. Sie haben einen ethisch legitimierten Anspruch auf informierte Entscheidungen. Dazu brauchen sie gute Informationen. Gesundheitsinformationen sind jedoch oft irreführend und interessengeleitet. Krankheitsrisiken und der Nutzen medizinischer Maßnahmen werden üblicherweise überschätzt, der Schaden unterschätzt. Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Sie müssen wissenschaftsbasiert, unabhängig, vollständig, ehrlich und verständlich sein. Das Ziel einer medizinischen Maßnahme muss erklärt werden. Die möglichen Optionen, einschließlich der Option auf eine Intervention zu verzichten, müssen dargestellt werden. Die Wahrscheinlichkeiten für Erfolg, fehlenden Erfolg und unerwünschte Effekte müssen numerisch und verständlich kommuniziert werden. Medizinische Eingriffe müssen ohne Sanktionen abgelehnt werden können.

Schlüsselwörter

Evidenzbasierte Medizin, Patienteninformation, Verbraucherinformation, Risikokommunikation

Bürger wollen mitentscheiden

Patienten möchten zunehmend in medizinische Entscheidungen mit einbezogen werden [1]. Befragungen repräsentativer Bevölkerungsgruppen bestätigen immer wieder, dass die Menschen im Krankheitsfall gemeinsam mit dem Arzt oder sogar eigenständig entscheiden wollen. Nur ein kleiner Teil möchte, dass der Arzt die Entscheidungen alleine trifft. Das gilt weitgehend unabhängig von sozialer bzw. Bildungsschicht, Alter oder Gesundheitszustand [2].

Gesundheitsrelevante Entscheidungen betreffen aber auch gesunde bzw. beschwerdefreie Menschen, wenn es um präventive Maßnahmen geht. Dazu zählen, Lebensstilinterventionen, Gesundheitsuntersuchungen, Krebsfrüherkennungsuntersuchungen oder Vorkehrungen zur Risikoreduktion, sei es im privaten Bereich oder am Arbeitsplatz [3], [4], [5].

Entscheidungen zu Gesundheits- und Krankheitsthemen werden von uns allen immer wieder getroffen. Letztlich entscheiden wir immer eigenständig, z.B. ob wir eine ärztliche Empfehlung oder Verordnung umsetzen oder nicht, ob wir die Medikamente vorschriftsmäßig einnehmen, Impfungen oder Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, oder eine Operation vornehmen lassen oder nicht. Die Frage bleibt, wie informiert diese Entscheidungen sind. Tatsache ist, die Bürger und Patienten wollen sog. informierte Entscheidungen treffen. Das heißt, sie wollen nicht irregeführt werden, sondern gute Entscheidungen zur Gesundheitsvorsorge oder im Krankheitsfall treffen. Eine informierte Entscheidung ist als eine Entscheidung definiert, die auf Evidenz-basiertem Wissen beruht und im Einklang mit persönlichen Präferenzen getroffen wird [6].

Evidenzbasierte Informationen fehlen

Obwohl es inzwischen zu den meisten Themen eine unüberschaubare Flut an Informationen gibt, abrufbar über das Internet, entsprechen diese nur ausnahmsweise den Kriterien für qualitativ hochwertige Angebote [7]. Auch wenn viele Bürger unter dem Eindruck stehen, aufgeklärt und autonom zu entscheiden, trifft dies nur selten zu [8]. Die meisten Menschen unterliegen hier einem Trugschluss, sie meinen, Nutzen und Schaden medizinischer Maßnahmen einschätzen zu können. Tatsächlich haben zahlreiche Studien gezeigt, dass selbst Ärzte, Gesundheitspolitiker und andere akademisch gebildete Menschen erhebliche Fehleinschätzungen zeigen [9]. Hauptursache dafür sind irreführende Informationen. Gute Informationen stehen nur selten zur Verfügung [2], [7].

Die meisten Informationen zu Gesundheitsthemen sind unvollständig, interessegeleitet und missverständlich. Risikoangaben, wie sie z.B. in Beipackzetteln genutzt werden, sind weder von den Bürgern noch von Ärzten, Apothekern oder Juristen zu verstehen [10]. Informationen zu Krebsfrüherkennungsuntersuchungen führen typischerweise zu einer erheblichen Überschätzung des Nutzens und einer Unterschätzung des Schadens. Krankheitsrisiken werden üblicherweise deutlich überschätzt [8]. Insgesamt führen Patienteninformationen zu einer unangemessenen Einschätzung dessen, was präventive oder medizinische Maßnahmen bewirken können [9], [11].

Bankberatung besser als Patientenberatung?

Seit 2010 sind Sparkassen und Banken in Deutschland gesetzlich verpflichtet zu Finanzgeschäften ausführlich zu informieren. Die Ziele und Präferenzen der Kunden müssen eruiert, verschiedene Alternativen angeboten und Risiken erläutert werden. Der Berater muss das Protokoll unterschreiben und dem Kunden ein Exemplar aushändigen. Für medizinische Maßnahmen ist das weiterhin nicht erforderlich. Die klassischen Einverständniserklärungen, die z.B. vor einer Operation vorgelegt werden, dienen vorrangig der juristischen Absicherung der Ärzte und nicht der Patienteninformation [12].

Trotz der Flut an Online-Gesundheitsinformationen haben Bürgerinnen bisher kaum eine Chance an medizinischen Entscheidungen im Sinne der seit Jahren geforderten informierten bzw. partizipativen Entscheidungsfindung teilzunehmen. Es fehlen sowohl die evidenzbasierten Patienteninformationen (EBPI) im Sinne von Entscheidungshilfen (Decision Aids) als auch Strukturen für die Umsetzung dieses Konzeptes [2]. Es gibt inzwischen verschiedene Institutionen, die sich bemühen Evidenz-basierte Gesundheitsinformationen zu entwickeln. In Deutschland ist hier vorrangig das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zu nennen. Allerdings können einzelne Institutionen nicht für alle Gesundheitsthemen und vor allem nicht für spezifische medizinische Entscheidungen die notwendigen EBPI im Sinne von Entscheidungshilfen aufbereiten. Auch das IQWiG kann in seiner aktuellen Form zu den meisten Themen nur eher allgemein gehaltene Gesundheitsinformationen bereitstellen.

Patienten wollen jedoch zu spezifischen medizinischen Indikationen wissen, welches persönliche Risiko sie überhaupt haben und welche Optionen in ihrem persönlichen Fall zur Verfügung stehen. So müssten z.B. Patienten, denen eine Operation empfohlen wird, die Möglichkeit haben zu verstehen, ob eine Operation überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Das heißt, Informationen zu den möglichen Optionen, einschließlich der Option (vorerst) nicht zu operieren, müssten vorgelegt werden. Die Prognose mit Wahrscheinlichkeitsangaben zu Nutzen und Risiken der einzelnen Maßnahmen über definierte Zeiträume müssten verständlich präsentiert werden [13]. Dazu müssten Studienergebnisse mit Zahlenangaben in sog. Entscheidungshilfen angeboten und erläutert werden. Dies gilt vor allem auch für Erkrankungen mit unsicheren Prognosen und komplexen Behandlungsverfahren, wie z.B. Multiple Sklerose oder verschiedene Krebserkrankungen.

Lediglich vereinzelt, meist im Rahmen von Forschungsprojekten, wurden bisher solche Entscheidungshilfen entwickelt. Zudem können die Nutzerinnen die Qualität der Angebote nur unzureichend prüfen. Qualitätssiegel wie AFGIS, HON oder Bewertungsinstrumente wie DISCERN sind von begrenzter Aussagekraft, da die Inhalte nicht auf ihre Evidenzbasierung überprüfbar sind [7]. Die wissenschaftliche Qualität der Inhalte kann nicht ohne besondere Kenntnisse und meist nur unter erheblichem Arbeitsaufwand beurteilt werden [14].

Kriterien für evidenzbasierte Gesundheitsinformationen

Seit etwa 20 Jahren beschäftigen sich weltweit verschiedene Arbeitsgruppen mit der Frage, wie Informationen zu Gesundheits- und Krankheitsthemen so präsentiert werden können, dass sie den Nutzern informierte Entscheidungen ermöglichen [15], [16].

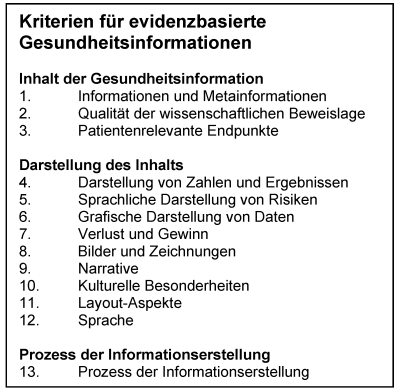

Kriterien für die Informationserstellung und den Informationsprozess wurden definiert [13], [15], [16], [17], [18]. Sie beziehen sich auf Inhalte, Präsentation der Inhalte und den Prozess der Informationserstellung. Tabelle 1 [Tab. 1] gibt eine Übersicht über die wichtigsten Kategorien. Der Fachbereich Patienteninformation und Patientenbeteiligung des Deutschen Netzwerks für Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) hat bereits 2008 Mindestanforderungen an Informationsmaterialien zur Früherkennung von Krebs formuliert [18] und 2010 Kriterien zur Entwicklung und Beurteilung von Patienteninformationen in einer Publikation „Gute Praxis Gesundheitsinformation“ zusammengestellt [17].

Tabelle 1: Kriterien für evidenzbasierte Gesundheitsinformationen Aus: Bunge M, Mühlhauser I, Steckelberg A. What constitutes evidence-based patient information? Overview of discussed criteria. Patient Educ Couns. 2010 Mar;78(3):316-28. DOI: 10.1016/j.pec.2009.10.029 [13].

Vor einer medizinischen Intervention müsste unter anderem über den Verlauf der Beschwerden oder Erkrankung ohne Eingriff, über das Ziel der Untersuchung bzw. Behandlung, über alle Optionen sowie über den möglichen Nutzen und die Risiken der einzelnen Maßnahmen informiert werden. Die Wahrscheinlichkeiten für Erfolg, Ausbleiben des Erfolgs und Schaden müssen mit Zahlen präsentiert werden. Die Angaben müssen sich auf Zielparameter beziehen, die für die Nutzer relevant sind. Das Fehlen von Evidenz muss offen gelegt werden. Die Daten müssen vollständig und eindeutig präsentiert werden.

An der Universität Hamburg hat sich, in Kooperation mit dem Fachbereich Patienteninformation und Patientenbeteiligung des DNEbM, eine Arbeitsgruppe etabliert, die eine Patientenleitlinie zur Erstellung von Patienteninformationen entwickelt [14]. Martina Albrecht und Anke Steckelberg haben für die BAuA ein Manual zur Entwicklung von Gesundheitsinformationen erarbeitet [19].

Im Folgenden soll an einzelnen Beispielen gezeigt werden, welcher Art Informationen sein sollten, um informierte Entscheidungen zu ermöglichen (modifiziert nach [20]).

Beschreibung von Risiken

Ein Beispiel zum Erkrankungsrisiko:

Diese Informationen sollten nach Geschlecht und Altersgruppen differenziert werden. Es kann hilfreich sein, diese Risiken im Vergleich zu anderen Krankheiten zu präsentieren.

- Risiko ohne Maßnahme: „Ohne Screening erkranken* von 1.000 Frauen im Alter von 50 bis 60 Jahren innerhalb der nächsten 10 Jahre etwa 20 an Brustkrebs und 2 an einem Melanom.“

- Risiko mit Maßnahme: „Mit Screening erkranken* von 1.000 Frauen im Alter von 50 bis 60 Jahren innerhalb der nächsten 10 Jahre etwa 30 an Brustkrebs und 3 an einem Melanom.“

* Korrekt müsste es statt „erkranken“ „erhalten eine Diagnose“ heißen. Sowohl durch Screening auf Brustkrebs als auch auf Hautkrebs kommt es zu einer anhaltenden Zunahme an Diagnosen. Eine Krebserkrankung kann durch das Screening nicht verhindert werden, der Krebs kann lediglich früher diagnostiziert werden. Die Anteile an Überdiagnosen sind Schätzungen.

Ein Beispiel zum Sterberisiko:

In Deutschland sterben von 1.000 Frauen etwa 200 an irgendeiner Krebserkrankung, davon 34 an Brustkrebs und 2 an Hautkrebs.

Ein Beispiel zur Kommunikation von Nutzen:

Von 1.000 Frauen im Alter von 50 Jahren stirbt durch Screening mit Mammographie über 10 Jahren 1 Frau weniger an Brustkrebs.

Ohne Screening wären es 4 von 1.000 Frauen, mit Screening 3 von 1.000 Frauen.

Dies entspricht einer relativen Risikoreduktion von 25%.

Ob und um wie viel sich die Sterblichkeit an Melanom durch Screening senken lässt, bleibt spekulativ. Zur Beurteilung des Nutzen-Schaden Verhältnisses sind randomisiert-kontrollierte Studien notwendig, die zurzeit fehlen. Ohne Screening wären es etwa 2 von 10.000 Frauen im Alter von 50 Jahren, die in den nächsten 10 Jahren an einem Melanom versterben würden.

Kommunikation der Häufigkeit von (Medikamenten-) Nebenwirkungen/Risiken:

Risikoangaben durch verbale Beschreibungen alleine sind irreführend. Nicht nur Patienten, sondern auch Ärzte, Apotheker und Juristen überschätzen Risiken bei alleiniger Nutzung verbaler Kommunikation [10]. Daher sollte die entsprechende EU-Richtlinie befolgt werden, die zu Angaben wie „selten“ oder „häufig“ immer auch folgende numerische Darstellung fordert [13]:

- sehr häufig: >10 von 100 (10%)

- häufig: 1 bis 10 von 100 (1%–10%)

- gelegentlich: 1 von 1.000 bis 1 von 100 (0,1%–1%)

- selten: 1 von 10.000 bis 1 von 1.000 (0,01%–0,1%)

- sehr selten: <1 von 10.000 (0,01%)

Umfassende Darstellungen zu den Kriterien für Evidenz-basierte Patienteninformationen finden sich in weiterführenden Publikationen [8], [9], [11], [13], [14], [17], [18], [19], [20].

Vorschläge zur Stärkung der Risikokompetenz im Rahmen der Patienten/Verbraucher-Information

Die Bürger/Patienten möchten zunehmend in Entscheidungen zu Gesundheits- und Krankheitsfragen mit einbezogen werden. Sie haben einen Anspruch und ein ethisch verbrieftes Recht auf eine informierte Partizipation an medizinischen Entscheidungen. Dazu brauchen sie entsprechende Informationen und Entscheidungshilfen. Diese stehen jedoch nur ausnahmsweise zur Verfügung. Die meisten Informationen sind irreführend, interessengeleitet und unvollständig. Es fehlen Strukturen zur nachhaltigen, umfassenden Bereitstellung von Evidenz-basierten Informationen.

Die inumeracy in unserer Gesellschaft ist der Allgemeinzustand. Selbst Ärzte, Apotheker, Juristen und andere Akademiker können Risiken oft nicht verstehen. Diese health illiteracy bietet den Boden für Missbrauch und Manipulation.

Evidenz-basierte Informationen zeichnen sich sowohl durch Wissenschaftsbasierung der Inhalte als auch der Präsentationsform aus. Vor einer medizinischen Intervention müsste unter anderem über den Verlauf der Beschwerden oder Erkrankung ohne Eingriff, über das Ziel der Untersuchung bzw. Behandlung, über alle Optionen sowie über den möglichen Nutzen und die Risiken der einzelnen Maßnahmen informiert werden. Die Wahrscheinlichkeiten für Erfolg, Ausbleiben des Erfolgs und Schaden müssen mit Zahlen präsentiert werden. Die Angaben müssen sich auf Zielparameter beziehen, die für die Nutzer relevant sind. Das Fehlen von Evidenz muss offen gelegt werden. Die Daten müssen vollständig und eindeutig präsentiert werden.

Es liegen inzwischen umfangreiche Studien vor, die belegen, dass die Art und Weise wie Informationen präsentiert werden, Wissen und Verständnis erheblich beeinflussen. Informationen, die nicht den wissenschaftlichen Kriterien genügen, führen zu erheblichen Trugschlüssen und Fehlentscheidungen. Dies betrifft sowohl die einzelnen Bürger/Patienten als auch gesundheitspolitische oder ökonomische Entscheidungen.

Die meisten medizinischen Entscheidungen werden unter Unsicherheit getroffen. Besonders bei chronischen Erkrankungen mit nicht vorhersagbarem Verlauf und einer Auswahl unterschiedlicher Behandlungswege mit variablem Nutzen-Schaden Verhältnis müssen die betroffenen Patienten in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Auch bei operativen Eingriffen müsste den Betroffenen eine informierte Entscheidung ermöglicht werden. Dazu reichen die üblichen Einverständniserklärungen nicht aus. Diese dienen eher der juristischen Absicherung der Ärzte als einer ausgewogenen Information der Betroffenen. Patienten, denen eine Operation empfohlen wird, müssten die Möglichkeit haben zu verstehen, ob eine Operation überhaupt sinnvoll bzw. notwendig ist. Das heißt, Informationen zu den möglichen Optionen, einschließlich der Option (vorerst) nicht zu operieren, müssten vorgelegt werden. Die Prognose mit Wahrscheinlichkeitsangaben zu Nutzen und Risiken der einzelnen Maßnahmen über definierte Zeiträume müssten verständlich präsentiert werden. Dazu müssten Studienergebnisse mit Zahlenangaben in sog. Entscheidungshilfen angeboten und erläutert werden. Dies gilt auch für Erkrankungen mit unsicheren Prognosen und komplexen Behandlungsverfahren, wie z.B. Multiple Sklerose oder verschiedene Krebserkrankungen. Auch die Kommunikation der Häufigkeiten von (Medikamenten-)Nebenwirkungen/Risiken in Beipackzetteln für Medikamente müssen so gestaltet werden, dass eine Abschätzung der Risiken möglich ist. Soweit durchführbar müssen auch Angaben für Vergleichsgruppen (Placebo oder Standardverfahren) gemacht werden. Die derzeit genutzte Form führt zu Fehleinschätzungen. Risikoverständnis ist so nicht gewährleistet.

Methoden der Evidenz-basierten Medizin müssen die Basis der Ausbildung sein, sowohl von Ärzten als auch von Gesundheitsberufen und Lehrern in Gesundheitsschulen. Curricula stehen zur Verfügung und sind in anderen Ländern fester Bestandteil der Ausbildung.

Auch für Patienten-/Verbrauchervertreter und Gesundheits-/Patientenberater gibt es inzwischen abgeschlossene Pilotprojekte zur Evaluation von 5-Tages-Kursen (oder vergleichbarer Formate) zur Ausbildung in Kompetenzen kritischer Gesundheitsbildung (critical health literacy).

Die Informations- und Partizipationsbedürfnisse sind in allen Gesellschaftsschichten hoch, weitgehend unabhängig von Alter, Bildungsstand und Gesundheitszustand. In Deutschland sollen jedoch, nach neuen Untersuchungen, an die 14 Prozent der Erwachsenen nicht lesen und schreiben können. Präsentationsformate von Gesundheitsinformationen müssen dies berücksichtigen. Dies gilt auch für unterschiedliche Bedingungen vulnerabler Gruppen.

Anmerkungen

Interessenkonflikte

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Anmerkungen zu diesem Artikel

Teile dieses Artikels zum Thema „Stärkung der Risikokompetenz“ wurden in ähnlicher oder identer Form schon in früheren Publikationen der Autorinnen Ingrid Mühlhauser, Anke Steckelberg, Martina Albrecht, veröffentlicht (z.B. Mühlhauser I, Albrecht M, Steckelberg A. Evidenzbasierte Gesundheitsinformation. Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie. 2014;64(5):334-7. DOI 10.1007/s40664-014-0054-0 [21]).

Literatur

[1] Active Citizenship Network. European Charter of Patients’ Rights. 2002. Available from: http://www.eesc.europa.eu/self-and-coregulation/documents/codes/private/085-private-act.pdf[2] Mühlhauser I, Steckelberg A. Evidenzbasierte Patienteninformation: Wünsche der Betroffenen. Dtsch Arztebl. 2009;106(51-52):A2554-6.

[3] Perry N, Broeders M, de Wolf C, Törnberg S, Holland R, von Karsa L, eds. European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth Edition. Luxemburg: European Communities; 2006. Available from: http://www.euref.org/downloads?download=24:european-guidelines-for-quality-assurance-in-breast-cancer-screening-and-diagnosis-pdf

[4] Mühlhauser I. Vorsorge und Früherkennung – Präventionshandeln zwischen gesellschaftlicher Verpflichtung und individueller Selbstbestimmung. In: Hensen P, editor. Die gesunde Gesellschaft – Sozioökonomische Perspektiven und sozialethische Herausforderungen. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften; 2011. p. 235-53. DOI: 10.1007/978-3-531-92818-0_12

[5] Mühlhauser I. Zur Überschätzung des Nutzens von Prävention [On the overestimation of the benefit of prevention]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2014;108(4):208-18. DOI: 10.1016/j.zefq.2013.11.006

[6] Michie S, Dormandy E, Marteau TM. The multi-dimensional measure of informed choice: a validation study. Patient Educ Couns. 2002 Sep;48(1):87-91. DOI: 10.1016/S0738-3991(02)00089-7

[7] Lenz M, Buhse S, Kasper J, Kupfer R, Richter T, Mühlhauser I. Decision aids for patients. Dtsch Arztebl Int. 2012 Jun;109(22-23):401-8. DOI: 10.3238/arztebl.2012.0401

[8] Mühlhauser I. Screening auf Brustkrebs/Mammografie-Screening. Dtsch Z Onkol. 2013;45(2):80-5. DOI: 10.1055/s-0033-1334370

[9] Wegwarth O, Gigerenzer G. Risikokommunikation: Risiken und Unsicherheiten richtig verstehen lernen. Dtsch Arztebl. 2011;108(9):A448-51.

[10] Ziegler A, Hadlak A, Mehlbeer S, König IR. Comprehension of the description of side effects in drug information leaflets: a survey of doctors, pharmacists and lawyers. Dtsch Arztebl Int. 2013 Oct;110(40):669-73. DOI: 10.3238/arztebl.2013.0669

[11] Steckelberg A, Hülfenhaus C, Haastert B, Mühlhauser I. Effect of evidence based risk information on “informed choice” in colorectal cancer screening: randomised controlled trial. BMJ. 2011 Jun 2;342:d3193. DOI: 10.1136/bmj.d3193

[12] Bunge M. Aufklärung – Evidenzbasierte Patienteninformation – Ein Novum in der Chirurgie [Patient education – evidence-based patient information – a novelty in surgery?]. Zentralbl Chir. 2011 Aug;136(4):297-301. DOI: 10.1055/s-0031-1286583

[13] Bunge M, Mühlhauser I, Steckelberg A. What constitutes evidence-based patient information? Overview of discussed criteria. Patient Educ Couns. 2010 Mar;78(3):316-28. DOI: 10.1016/j.pec.2009.10.029

[14] Steckelberg A, Albrecht M, Mühlhauser I; Projekt „Entwicklung einer S3 Leitlinie für die Erstellung von Evidenz-basierten Gesundheitsinformationen“. Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformation. Available from: http://www.leitlinie-gesundheitsinformation.de/

[15] General Medical Council. Consent: patients and doctors making decision together. 2008. Available from: http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/Consent_-_English_0911.pdf

[16] Steckelberg A, Berger B, Köpke S, Heesen C, Mühlhauser I. Kriterien für evidenzbasierte Patienteninformationen [Criteria for evidence-based patient information]. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. 2005;99(6):343-51.

[17] Klemperer D, Lang B, Koch K, et al.; Fachbereich Patienteninformation und Patientenbeteiligung des Deutschen Netzwerkes für Evidenzbasierte Medizin. Die ‚Gute Praxis Gesundheitsinformation’. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2010;104(1):66-8. DOI: 10.1016/j.zefq.2009.12.018

[18] Koch K, Mühlhauser I. Kriterien zur Erstellung von Patienteninformationen zu Krebsfrüherkennungsuntersuchungen. Stellungnahme des Fachbereichs Patienteninformation des Deutschen Netzwerkes für Evidenzbasierte Medizin. 2008. Available from: http://www.ebm-netzwerk.de/was-wir-tun/fachbereiche/patienteninformation/stellungnahme_dnebm_080630

[19] Albrecht M, Steckelberg A. Manual für die Erstellung von Evidenz-basierten Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; 2014. ISBN: 978-3-88261-022-2

[20] Mühlhauser I. Welche Patienteninformationen brauchen wir? Aufklärung in der Früherkennung des (Haut-)Krebses. Gesellschaftspolitische Kommentare (GPK). 2013;54(Sonderausgabe Hautkrebs):25-8.

[21] Mühlhauser I, Albrecht M, Steckelberg A. Evidenzbasierte Gesundheitsinformation. Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergonomie. 2014;64(5):334-7. DOI: 10.1007/s40664-014-0054-0