Wirtschaftlich Denken – Effizient Heilen

Steffen Fle?a 11 Universit?t Heidelberg, Hygiene Institut, Heidelberg, Deutschland

Zusammenfassung

Gesundheits?konomik ist die Lehre von der Effizienz im Gesundheitswesen. Aus diesem Selbstverst?ndnis heraus entfaltet der vorliegende Artikel die Grundz?ge dieses Faches, so wie es an der medizinischen Fakult?t der Universit?t Heidelberg verpflichtend f?r Studierende des 5. Semesters gelehrt wird.

Schlüsselwörter

Effizienz, Gesundheits?konomik, Querschnittsfach

Text

In diesem Studienjahr wird an der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Heidelberg erstmals das Fach „Gesundheits?konomik" als scheinpflichtiges Prop?deutikum gelehrt. F?r viele Studenten ist dieses Novum zweifelhaft. Wozu noch ein Fach in dem ohnehin vollen Curriculum der Medizin? Wozu Gesundheits?konomik lehren und lernen, die doch allem Anschein nach nichts mit der naturwissenschaftlichen Medizin zu tun hat?

Gesundheits?konomik, die Lehre von der Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, ist nicht nur in Heidelberg, sondern in ganz Deutschland eine Innovation, die sich erst langsam durchsetzt. Als vor 27 Jahren die Arbeitsgruppe „Operations Research im Gesundheitswesen" gegr?ndet wurde und erste Ver?ffentlichungen zum Blutbankmanagement und zur Einsatzplanung von Rettungsfahrzeugen erschienen, wurden die wenigen deutschen Forscher dieses Gebietes sowohl von Medizinern als auch von traditionellen Wirtschaftswissenschaftlern bel?chelt. Es dauerte 15 Jahre, bis die ersten Lehrst?hle f?r Gesundheits?konomik, Krankenhausbetriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakult?ten eingerichtet wurden. Deutsche Medizinstudenten sind bislang weitgehend unber?hrt vom wirtschaftlichen Denken geblieben. Ein Blick auf die Homepages der Universit?ten in anderen L?ndern zeigt, dass in den Vereinigten Staaten, in Gro?britannien, Holland und Skandinavien die gesundheits?konomische Ausbildung von Wirtschafts- und Medizinstudenten l?ngst Standard ist. Bereits vor 20 Jahren wurde beispielsweise in Harvard Gesundheitsmanagement gelehrt [1]. In Deutschland hingegen war damals noch gar nicht an ein eigenes Universit?tsfach zu denken. Bis heute h?ngen wir der Entwicklung weit hinterher.

Die Etablierung des neuen Faches ist sicherlich durch die Verknappung der ?ffentlichen Gelder, d.h. durch den allgemeinen Sparzwang im Gesundheitswesen, beg?nstigt worden. Es liegt deshalb der Verdacht nahe, Gesundheits?konomik sei lediglich die Lehre vom Sparen in der Medizin. Tats?chlich entspricht dies der Wahrnehmung vieler ?rzte, deren beruflicher Kontakt mit ?konomen meist nur erfolgt, wenn Kostensenkungsprogramme durchgef?hrt werden. Es muss deshalb die Frage gestellt werden, ob ?konomik die Lehre vom Sparen ist bzw. ob die Aufgabe des Gesundheits?konomen darin besteht, mit dem Rotstift ?rzte von der segensreichen Arbeit f?r ihre Patienten abzuhalten.

?konomik beschreibt und erkl?rt alle Aktivit?ten des Menschen zur ?berwindung der Knappheit. Diese fundamentale G?terknappheit kann sich auf alles beziehen, das grunds?tzlich zur Befriedigung menschlicher Bed?rfnisse geeignet ist. So untersuchen ?konomen die Knappheit an Personal, z.B. den ?rztemangel, die Knappheit an Zeit, an Geld oder an Willen zur Pr?vention. Auch die Knappheit an Ideen und Geist ist ein ?konomisches Problem. Der ?konom beschreibt und analysiert die Ma?nahmen des Menschen, diese Knappheit zu ?berwinden. Dar?ber hinaus zeigt er jedoch auch w?nschenswerte Alternativzust?nde auf und entwickelt Ma?nahmen, wie diese erreicht werden k?nnen. ?konomik ist stets eine Handlungswissenschaft, die sich nicht mit abstrakten Begr?ndungen zufrieden gibt, sondern immer Ver?nderungen initiieren m?chte.

Das alles dominierende Ziel ist dabei die Vermeidung von Verschwendung bzw. die Effizienz. Effizienz wird verstanden als das bestm?gliche Verh?ltnis von Output und Input. Ziel allen wirtschaftlichen Handelns ist es folglich, mit gegebenem Input einen m?glichst gro?en, zielsystemkonformen Output zu erzeugen bzw. einen gegebenen Output mit einem m?glichst geringen Input zu erreichen. Das Gegenteil w?re die Vergeudung von Ressourcen, die damit auch anderen nicht mehr zur Verf?gung stehen. ?konomie und Effizienz haben deshalb stets eine ethische Dimension, da die rationale Verwendung von Ressourcen die bestm?gliche Versorgung einer Bev?lkerung garantiert.

Die Einf?hrung der Gesundheits?konomik an einer medizinischen Fakult?t ist in vielerlei Beziehung ein Wagnis. Der Gesundheits?konom ist kein Natur-, sondern ein Sozialwissenschaftler. Zwar bedient er sich naturwissenschaftlicher und insbesondere mathematischer Methoden, um ?konomische Zusammenh?nge zu beschreiben und insbesondere Effizienzkriterien abzuleiten. Sein origin?res Interesse ist jedoch der wirtschaftlich handelnde Mensch, dessen Aktivit?ten als Individuum und als Sozialgruppe eben nicht vollst?ndig in Naturgesetze fassbar sind. Teilgebiete der ?konomik sind den Geisteswissenschaften zuzurechnen, so z.B. die Wirtschaftsethik und die Wirtschaftsgeschichte.

Die andere Wissenschaftsgruppe impliziert auch eine andere Wissenschaftstradition. Dies ist zum Teil in ?u?erlichkeiten erkennbar. Beispielsweise gilt das Schreiben von B?chern, sei es als Habilitationsschrift oder als Lehrbuch, in den Wirtschaftswissenschaften noch immer als Inbegriff wissenschaftlicher Leistung. Entscheidender d?rfte jedoch sein, dass ?konomik nicht so sehr die Beherrschung einer spezifischen Technik impliziert als vielmehr die grunds?tzliche Art des Denkens. ?konomik ist Denken in Effizienz. Wie dieses Ziel erreicht wird, dar?ber streiten sich die ?konomischen Denkschulen. Ein ?konom ist deshalb vordringlich nicht derjenige, der eine spezifische Technik erlernt hat, sondern der beim Anblick realer Probleme sofort die tats?chliche Verschwendung erkennt, diese als Feind ausmacht und mit unterschiedlichsten Methoden beseitigt.

Die Aufnahme der Gesundheits?konomik in den F?cherkanon der medizinischen Fakult?t ist deshalb eine gro?e Herausforderung und Chance. Eine Herausforderung, weil ein neues Denken zus?tzlich zum medizinischen hinzukommt, eben nicht nur eine Technik. Neues Denken strengt an, f?hrt zu Reibung und auch zu ?rgernissen. Sie ist jedoch auch eine Chance, weil gerade im Grenzbereich zweier Wissenschaften hohe Innovationsgewinne zu erwarten sind. Die zahlreichen Probleme des deutschen wie internationalen Gesundheitswesens verlangen nach einer praxisorientierten Gesundheits?konomik, die medizinisches Fachwissen und wirtschaftliches Denken kombiniert.

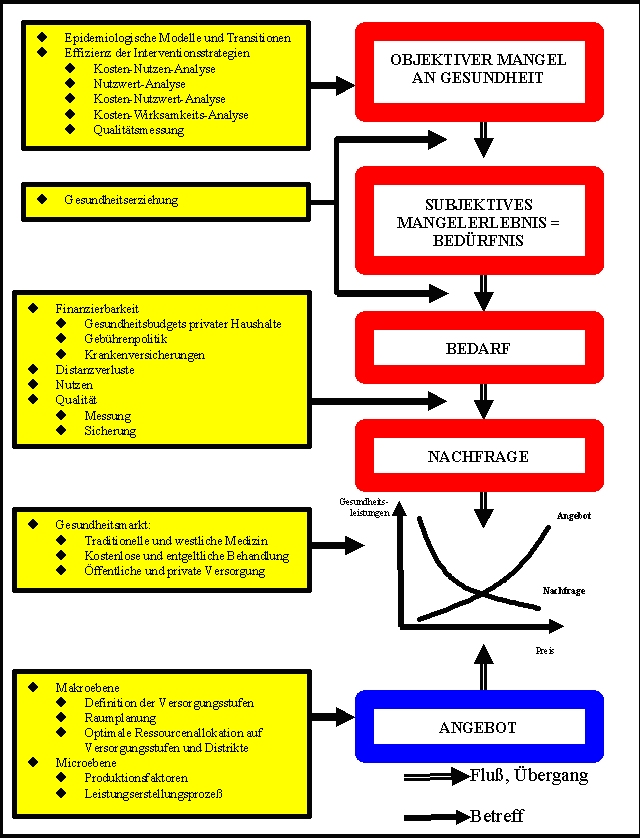

Im Folgenden m?chte ich kurz das Grundger?st der Gesundheits?konomik darstellen (vgl. Abbildung 1 [Abb. 1]). Hierzu entwerfe ich ein so genanntes Rahmenmodell, in das Spezialgebiete eingeh?ngt werden k?nnen. Ausgangspunkt der Gesundheits?konomik ist die Knappheit, d.h. die Tatsache, dass die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen in der Regel das Angebot ?bersteigt. Angebot und Nachfrage werden auf Gesundheitsm?rkten koordiniert, es bildet sich der Preis. Hierbei ist es zum Verst?ndnis der grunds?tzlichen Beziehungen sinnvoll, auf einen Markt mit nur einem Gut zu abstrahieren. In der Realit?t des Gesundheitswesens sind die Mechanismen auf teils staatlich regulierten Multiproduktm?rkten nat?rlich viel komplexer, als dies hier dargestellt wird. Der Student sollte jedoch zuerst das Idealbild kennen, um sich anschlie?end den realistischeren Problemen zuwenden zu k?nnen.

Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen selbst entsteht ?ber einen mehrstufigen Prozess. Am Anfang steht in der Regel der Mangel an Gesundheit, wie ihn beispielsweise ein Arzt feststellen kann. Verschiedene gesundheits?konomische Modelle kl?ren quantitativ und qualitativ diesen Mangel. Beispielsweise beschreibt das Modell der epidemiologischen Transition den ?bergang von Infektionskrankheiten auf chronisch-degenerative Krankheiten und die Auswirkungen auf die Leistungsstruktur. Andere Modelle ermitteln die Auswirkungen gesundheitspolitischer Ma?nahmen auf die Krankheitsh?ufigkeit und -schwere und erm?glichen damit eine gesundheits?konomische Evaluierung. Hierzu stehen verschiedene Techniken, wie z. B. die Kosten-Nutzen-Analyse oder die Nutzwertanalyse zur Verf?gung.

Als Bed?rfnis bezeichnet der ?konom einen subjektiv empfundenen Mangel, der mit dem Streben verbunden ist, diesen Mangel zu beseitigen. Nicht jede Krankheit ist deshalb auch ein Bed?rfnis nach Gesundheitsdienstleistungen, nicht jede Krankheit f?hrt automatisch zur Nachfrage. Vielmehr bedient sich der Gesundheits?konom der Instrumente des Social Marketing, um den ?bergang von objektivem Mangelzustand zu subjektivem Mangelempfinden zu verbessern. Das Bed?rfnis ist kultur- und zeitneutral, w?hrend der Bedarf die Reflexion auf ein konkretes, zeitlich und kulturell exakt definiertes Gut ist, welches das Bed?rfnis stillen kann. So ist das Bed?rfnis „Durstl?schen" f?r einen Bayern, einen Chinesen und einen Amerikaner identisch. Das konkrete Gut, mit dem dies erreicht wird, unterscheidet sich jedoch erheblich. Der Bayer w?nscht ein Bier, der Chinese eine Tasse Tee und der Amerikaner eine Cola. Wiederum werden Instrumente des Social Marketing verwendet, um aus Bed?rfnissen Bedarfe werden zu lassen.

Nicht jeder Bedarf wird jedoch automatisch am Markt als Nachfrage wirksam. Vielmehr muss die Kaufkraft ausreichend sein, der Markt darf nicht zu weit entfernt sein, die Qualit?t des Gutes muss stimmen und die Priorit?t muss hoch sein. Gesundheits?konomen besch?ftigen sich deshalb mit allen Ma?nahmen, die die finanzielle und r?umliche Erreichbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen verbessern. Die Krankenversicherung ist hierbei die wichtigste Ma?nahme. Die Versicherungsbetriebslehre und die Finanzierungstheorie sind Grunds?ulen der Gesundheits?konomik.

Das Angebot ist das Ergebnis eines Produktionsprozesses, der Produktionsfaktoren (z. B. ?rztliche Arbeitskraft, Pflege, Medikamente, Krankenhausbetten,…) zu einer Dienstleistung (z. B. Behandlung, Beratung,…) rekombiniert. Die Gesundheitsbetriebslehre, in Deutschland fast nur in Form der Krankenhausbetriebslehre existent, ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheits?konomik. Ein Arzt muss volks- und betriebswirtschaftliche Fragen gleicherma?en beherrschen.

Schlie?lich treffen Angebot und Nachfrage auf den Gesundheitsm?rkten zusammen. Die Marktform und die Bedeutung staatlicher Eingriffe sind derzeit die schwerwiegendsten Streitpunkte der gesundheitspolitischen Diskussion. Eine freie, von staatlichen Eingriffen weitgehend verschonte Wettbewerbswirtschaft konkurriert mit einer staatlich kontrollierten Monopolwirtschaft, die zweifelsohne beide ihre Vorteile und Nachteile haben. Der Gesundheits?konom kann - auch wenn dies manche aus dem Fernsehen wohl bekannte Kollegen glauben machen wollen - diesen Konflikt nicht l?sen. Aufgabe des ?konomen ist es, Konsequenzen des einen oder des anderen Systems aufzuzeigen und die jeweiligen politischen Vorgaben so umzusetzen, dass keine Ressourcen verschwendet werden. Die Gesundheits?konomie ist jedoch nicht in der Lage, selbst?ndig Werte zu gewinnen und vorzugeben. Werte m?ssen vielmehr aus der Gesellschaft kommen und anschlie?end im gesundheits?konomischen Prozess umgesetzt werden.

Die wichtigsten Werte des Grundgesetztes sind Freiheit, Solidarit?t und Gerechtigkeit. Es ist unbestritten, dass diese Werte in einem Zielkonflikt stehen. Freiheit forciert eine marktwirtschaftliche L?sung, in der nachweislich eine bessere Versorgung des Durchschnitts m?glich ist. Die Marktl?sung schlie?t jedoch nicht aus, dass ganze Bev?lkerungsgruppen von einer als human und w?rdig empfundenen Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden. Solidarit?t und Startchancengerechtigkeit fordern hingegen deutlich st?rkere Staatseingriffe in die Gesundheitsm?rkte. Letztlich kann der Zielkonflikt nur im politischen Diskurs gel?st werden. Die ?konomik muss sich hier auf die Erh?hung der Transparenz der jeweiligen Entscheidung beschr?nken.

Zusammenfassend k?nnen wir festhalten, das Gesundheits?konomik die Lehre von der Effizienz ist, d.h. von der Verschwendung vermeidenden bestm?glichen Erreichung gesundheitspolitischer Ziele. Gesundheits?konomik ist damit nicht die Lehre vom Sparen. Die Forderung nach Gesundheits?konomik als eigenes Fach in der medizinischen Ausbildung erw?chst aus der ethischen Notwendigkeit, die knappen Gesundheitsressourcen bestm?glich zum Wohl der Bev?lkerung einzusetzen. Wenn heute Gesundheits?konomik in der vorgestellten Breite Einzug in die medizinischen Fakult?ten erh?lt, dann sicherlich nicht aus Sparzwang, sondern mit der Zielsetzung, umfassend gebildete Akademiker auszubilden, die die Systeme, in denen sie arbeiten, verstehen und gestalten k?nnen. Hierzu sind Universit?ten durch ihren Bildungsauftrag verpflichtet. Diese Forderung wird auch aus der Praxis an die Hochschulen herangetragen.

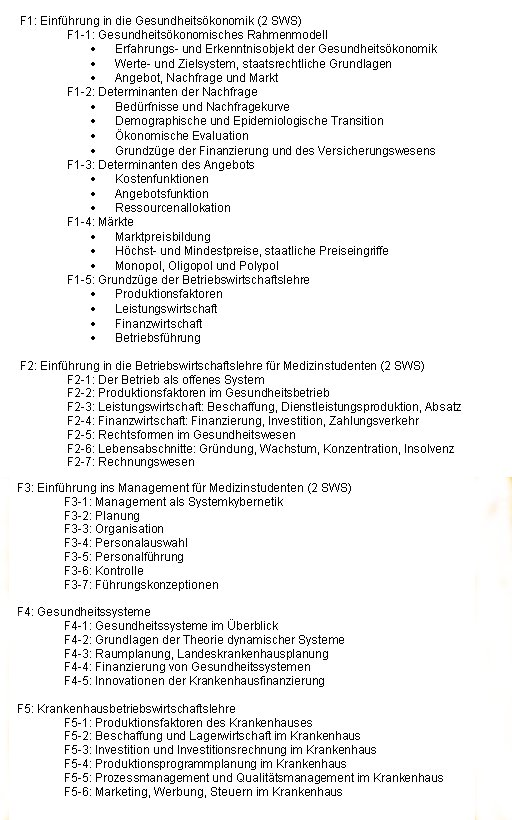

Eine Basisausbildung in Gesundheits?konomik sollte 10 Semesterwochenstunden (SWS) umfassen, wobei zwei SWS als Einf?hrung mit stark volkswirtschaftlicher Schwerpunktsetzung sinnvoll sind. Anschlie?end erfolgt jeweils eine Veranstaltung zur Betriebswirtschaftslehre, zum Management, zum Gesundheitssystem und zur Krankenhausbetriebswirtschaftslehre. Tabelle 1 [Tab. 1] zeigt die wichtigsten Teilgebiete dieser F?cher. An der Universit?t Heidelberg sind die Lehrinhalte der Einf?hrung f?r alle Medizinstudenten der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Heidelberg verpflichtend, weshalb sie hier etwas ausf?hrlicher dargestellt werden. Die weiteren Module sind Wahlf?cher.

Aus dem hier beschriebenen Selbstverst?ndnis der ?konomik geht hervor, dass es hierbei nicht nur um die Beherrschung konkreter Techniken, sondern auch um die Pr?gung des wirtschaftlichen Denkens anhand von Beispielen aus dem Wirtschaftsalltag zuk?nftiger Mediziner gehen kann. Mit dieser Ausbildung er?ffnen sich jungen Medizinern nicht nur neue Berufsfelder, die sie beispielsweise in Form von Praktika und Doktorarbeiten bereits w?hrend ihres Studiums erkunden k?nnen. Entscheidender d?rfte vielmehr sein, dass diejenigen die kommenden Gesundheitsreformen verstehen, bewerten und steuern k?nnen, die diese Reformen auch umsetzen m?ssen: umfassend ausgebildete und im Denken in Effizienz geschulte Mediziner.

Weiterf?hrende Literatur

Breyer, Friedrich; Zweifel, Peter; Kifmann, Mathias (2003): Gesundheits?konomie. Springer, Berlin et al. [2] : Fachlich zweifelsohne eines der besten B?cher, f?r Medizinstudenten ohne Vorkenntnisse jedoch kaum verst?ndlich.

Eichhorn, Peter; Seelos, Hans-J?rgen; Schulenburg, J.-Matthias Graf Schulenburg (2000): Krankenhausmanagement. Urban und Fischer, M?nchen [3] : Sehr umfassendes Handbuch, f?r Medizinstudenten eher zu ausf?hrlich.

Haubrock, Manfred; Sch?r, Walter (2002, Hrsg.): Betriebswirtschaft und Management im Krankenhaus. Hans Huber, Bern et al. [4] : Gut verst?ndliche Einf?hrung ins Krankenhausmanagement.

Schulenburg, J.-Matthias Graf; Greiner, Wolfgang (2000): Gesundheits?konomik. Mohr Siebeck, T?bingen [5] : Gute Einf?hrung, die Grundkenntnisse der ?konomik voraussetzt.

Trill, Roland (1996): Krankenhausmanagement. Luchterhand, Neuwied, Kriftel, Berlin [6] : Gut verst?ndliche Einf?hrung ins Krankenhausmanagement.

Zdrowomyslaw, Norbert; D?rig, Wolfgang (1997): Gesundheits?konomie. Oldenbourg, M?nchen, Wien [7] : Relativ verst?ndliche, ausf?hrliche Einf?hrung, f?r Medizinstudenten ohne Vorkenntnisse lesbar.

Literatur

[1] Heidenberger K. Die Ausbildung in Gesundheitspolitik und -management an der Harvard School of Public Health. ?ffentl Gesundheitswes. 1986;48:19-24.[2] Breyer F, Zweifel P, Kifmann M. Gesundheits?konomie. Berlin u.a.: Springer; 2003.

[3] Eichhorn P, Seelos HJ, von der Schulenburg JM. Krankenhausmanagement. M?nchen: Urban und Fischer; 2000.

[4] Haubrock M, Sch?r W, eds. Betriebswirtschaft und Management im Krankenhaus. Bern u.a.: Huber; 2002.

[5] von der Schulenburg JM, Greiner W. Gesundheits?konomik. T?bingen: Mohr Siebeck; 2000.

[6] Trill R. Krankenhausmanagement. Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand; 1996.

[7] Zdrowomyslaw N, D?rig W. Gesundheits?konomie. M?nchen, Wien: Oldenbourg; 1997.