Die neue Approbationsordnung (AO) - Schwerpunktbildung in der Lehre

Kerstin M?ller 1Peter C. Strohm 1

Norbert P. S?dkamp 1

1 Klinik f?r Traumatologie, Department f?r Orthop?die und Traumatologie des Universit?tsklinikums Freiburg, Freiburg, Deutschland

Zusammenfassung

Durch die Einf?hrung der neuen Approbationsordnung (AO) ?ndern sich sowohl Ausbildungs- als auch Pr?fungskonzepte in den deutschen Universit?tsklinika. Um sich der ge?nderten Situation anzupassen ist es erforderlich, f?r die einzelnen Fachrichtungen Lerninhalte und somit auch Pr?fungsinhalte sowohl f?r Dozenten und Pr?fer als auch f?r Studenten genau zu definieren. Anhand der zur Verf?gung stehenden Literatur und moderner Ausbildungs- und Pr?fungskonzepte haben wir exemplarisch f?r die Klinik f?r Traumatologie des Universit?tsklinikums Freiburg einen Lernzielkatalog erstellt, der anderen Universit?tsklinika als Grundlage oder Erg?nzung in der Erstellung ihrer eigenen Curricula dienen kann. Aufgrund der gut definierten und verbindlichen Lehrinhalte f?r Studierende, Dozenten und Pr?fer und der damit verbundenen Objektivierbarkeit und Evaluierbarkeit wird eine Qualit?tsverbesserung erreicht.

Schlüsselwörter

Approbationsordnung, Curriculum, Ausbildung, Lernzielkatalog, Traumatologie, Unfallchirurgie

Einleitung

Die Einf?hrung der neuen Approbationsordnung [2] wurde von uns genutzt, das traumatologische Curriculum mit Hilfe eines Lernzielkataloges systematisch zu ?berarbeiten und den ver?nderten Schwerpunkten der medizinischen Ausbildung in Hinblick auf Lernziele, Curriculumsinhalte, Lehrmethodik, Lernmethodik, Implementierung, Pr?fungsmethodik und Evaluation gerecht zu werden [3], [4], [5], [7].

Der Lernzielkatalog soll auch dazu verwendet werden, das Profil der Abteilung transparent zu machen. Die Auswahl der Lernziele richtet sich dabei entsprechend nach dem eigenen Patientengut, dessen Verteilung auf die Stationen und speziellen therapeutischen Konzepten in Anlehnung an die allgemein g?ltige, aktuelle Lehrmeinung. Hierbei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass - wie in der neuen AO gefordert - schwerpunktm??ig gelehrt wird, was h?ufig ist. Hierbei ist es wichtig, dass nicht nur die Vermittlung von Fachwissen neu strukturiert wird, sondern im Sinne eines kompetenz-basierten Curriculums ebenso praktische F?higkeiten und medizinisch ethische Haltungen vermittelt werden.

Methoden

Unsere Strategie zur Entwicklung des neuen Ausbildungscurriculum orientierte sich an der von Kern [3] beschriebenen Methodik. Zuerst wurde ein Lernzielkatalog erstellt. Zur Definition der Inhalte legten wir eigene Anforderungen entsprechend den speziellen Klinikschwerpunkten sowie die allgemeinen, fachspezifischen Lerninhalte zugrunde, welche durch die zur Verf?gung stehende Literatur definiert wurden [1], [6], [8].

Als n?chster Schritt wurden die Inhalte des Lernzielkataloges auf die einzelnen, geforderten Lehrveranstaltungen wie Vorlesung, Bedside Teaching, Seminare und Blockpraktika aufgeteilt.

Um die fakult?tsspezifischen Vorgaben zur Scheinvergabe zu erf?llen wurden dann Checklisten zur summativen Evaluation der Studierenden entwickelt. Diese ber?cksichtigen sowohl die Benotung f?r das Blockpraktikum als auch den fakult?tsspezifischen Sammelschein Chirurgie, Traumatologie, Urologie und Orthop?die.

F?r die Zukunft ist zudem die Entwicklung eines Multiple Choice (MC)-Testes und eines OSCE(Objective Structured Clinical Examination)-Parcours [7] zur summativen Evaluation f?r diesen „Sammelschein" geplant. Die interne Ausbildung f?r das OSCE-Pr?fverfahren sind im Juni 2004 angelaufen, so dass eine Umsetzung bis sp?testens zum Ende des Wintersemsters 04/05 geplant ist.

Der Lernzielkatalog ist die Grundlage der studentischen Ausbildung und bindend f?r Dozenten, Pr?fer und Studierende. Durch eine genaue Ausarbeitung der verschiedenen, zur Verf?gung stehenden Ausbildungsabschnitte (Vorlesung, Bedside Teaching, Seminare und Blockpraktika) ist gew?hrleistet, dass auch alle im Lernzielkatalog vorgegebenen Ausbildungsinhalte entsprechend der angegebenen Gewichtung wiedergegeben und vermittelt werden.

Jedem Studierenden, Dozenten und Pr?fer steht der Lernzielkatalog in der im folgenden abgebildeten Form zur Verf?gung. Um eine gewisse ?bersichtlichkeit f?r alle Nutzer zu wahren wurde der Lernzielkatalog wie folgt gegliedert:

Im 1. Abschnitt wurden die allgemeinen Ausbildungsziele f?r das Fach Traumatologie definiert. Im 2. Abschnitt erfolgte die Darstellung von ?bergeordneten Lernzielen des Faches Traumatologie, welche sich in die Untergruppen kognitive Lernziele (Fachwissen), analytische und praktische Lernziele sowie ethische und kommunikative Lernziele aufteilten.

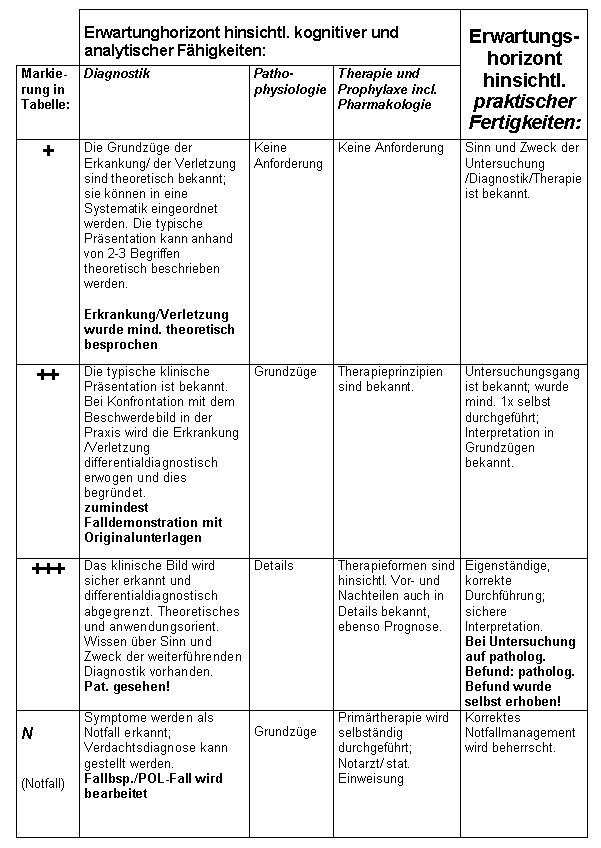

Im 3. Abschnitt wurden die konkreten Lernziele f?r das Fach Traumatologie im klinischen Studienabschnitt definiert. Um hier Schwerpunkte herausarbeiten zu k?nnen und den Studierenden/Lehrenden eine entsprechende Vorbereitung zu erm?glichen wurden die verschiedenen Lernziele mit Markierungen versehen, welche die Wichtigkeit des Lerninhaltes verdeutlichen sollen. Mit (+) bis (+++)-Zeichen ist hierbei die zunehmende Wichtigkeit eines Lerninhaltes markiert, welche eine zunehmende, genauere Kenntnis und Detailwissen erfordert (s. Tabelle 1 [Tab. 1]). Eine Erkl?rung der Bezeichnung als Erwartungshorizont wurde vorangestellt.

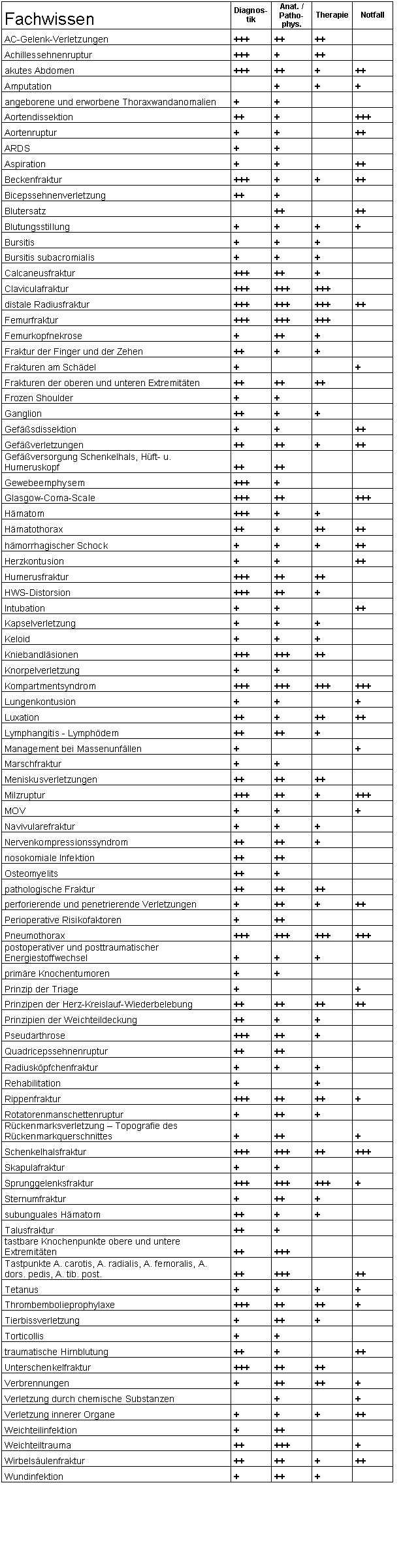

Alle Lerninhalte des Abschnittes Fachwissen wurden in die Bereiche Diagnostik, Anatomie/Pathophysiologie und Therapie mit entsprechender Wertigkeit unterteilt. Um den Nutzern einen schnellen ?berblick zu erm?glichen, wurde in Tabelle 2 [Tab. 2] eine alphabetische ?bersicht ?ber das erwartete Fachwissen/die Lernziele mit Gewichtung hinten angestellt.

Es folgte die Definition des geforderten Bereiches „Praktische F?higkeiten" und der „ethisch kommunikativen F?higkeiten", ebenfalls mit entsprechenden Gewichtungen.

Abschlie?end wurde ein Literaturverzeichnis angeh?ngt.

Diskussion

Durch den hier vorgestellten Lernzielkatalog kann unserer Meinung nach die Lehre verbessert werden. Als genauer Leitfaden erleichtert er sowohl das Lernen als auch das Lehren und vermittelt einen ?berblick ?ber unser Fach. Eine Kommunikation zwischen Studierenden und Dozenten sowie Pr?fern wird erleichtert, objektivierbarer und von allen drei Seiten besser evaluierbar. Somit ist auch eine objektive Qualit?tsverbesserung erreicht.

Lernzielkatalog f?r das Fach Traumatologie

1. Ausbildungsziel f?r das Fach Traumatologie

Ziel der Lehre in der Traumatologie ist die Ausbildung von ?rzte/-innen, die:

• ein fundiertes, systematisches Wissen ?ber h?ufige Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates besitzen (knowledge),

• die F?higkeit zur korrekten Erkennung (Anamnese, Untersuchung und Diagnostik) und Prim?rversorgung der h?ufigsten Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates besitzen und ?ber Grundkenntnisse der Behandlung verf?gen (application of knowledge),

• ?ber eine ?rztliche Grundhaltung bei der Behandlung von Patienten verf?gen, selbstkritisch, kommunikativ und empathisch sind, und auch die psychosozialen Aspekte von Kranksein ber?cksichtigen (attitude),

• in der Lage sind, die Behandlung ambulanter und station?rer Patienten interdisziplin?r und im Team zu betreuen (skills, attitude),

• in wissenschaftlichem, Denken und kritischer Reflexion bekannter und neuer Information geschult sind, die Vorteile wissenschaftlicher Arbeit in der Medizin kennen und am selbst?ndigen Wissenserwerb interessiert sind (knowlede, attitude).

2. ?bergeordnete Lernziele f?r das Fach Traumatologie

2.1. kognitive Lernziele (Fachwissen)

• Kenntnis der Anatomie und Funktion wesentlicher Teile des Bewegungsapparates

• Kenntnis h?ufiger Erkrankungen sowie Verletzungsmechanismen und ihrer m?glichen Auswirkungen auf den Bewegungsapparat

• Kenntnis der Behandlungskonzepte wesentlicher traumatologischer Erkrankungen und Verletzungen

• Kenntnis wesentlicher Aspekte der Pathophysiologie des Traumas hinsichtlich Frakturheilung und Weichteilschaden

• Kenntnis wesentlicher Aspekte des Polytraumamanagements

• Kenntnis wesentlicher Aspekte der Pathophysiologie und Mikrobiologie in Bezug auf einen Infekt, Infektdiagnostik und -therapie in der Traumatolgie.

2.2. Analytische und Praktische Lernziele

• Erhebung einer strukturierten und vollst?ndigen Eigen- oder Fremdanamnese mit ausf?hrlicher Darstellung des Krankheitsverlaufes bzw. Unfallmechanismus.

• Durchf?hrung, Demonstration und Dokumentation einer vollst?ndigen symtombezogenen Untersuchung sowie Durchf?hrung, Demonstration und Dokumentation einer vollst?ndigen traumatologischen Untersuchung des Patienten im Rahmen der Polytraumaversorgung.

• Demonstration wesentlicher Techniken der Wundversorgung und Erst-Behandlung von Verletzungen.

• Demonstration einer strukturierten und vollst?ndigen m?ndlichen Vorstellung eines Falles.

• Demonstration einer strukturierten und vollst?ndigen schriftlichen Darstellung eines Falles und Unterlagenf?hrung.

2.3. Ethische und kommunikative Lernziele

• F?higkeit zur selbstkritischen Reflexion eigener Verhaltensmuster und Entscheidungen

• F?higkeit zur menschlich angenehmen und zielgerichteten Kommunikation mit Kollegen und Angeh?rigen anderer Berufe des Gesundheitssystems

• F?higkeit zum Aufbau eines vertrauensvollen und empathischen Gespr?chsklimas

• F?higkeit, aufmerksam zuzuh?ren und aus der Anamnese relevante Informationen zu extrahieren

• Erkennen psychosozialer Belastung als (Mit-) Ursache von Unf?llen und posttraumatischen Beschwerden

• Kenntnis ?ber Aspekte der Gespr?chsf?hrung bei Aufkl?rungsgespr?chen

• Kenntnis ?ber Umgang mit Angeh?rigen bei Schwerstverletzten oder verstorbenen Patienten.

3. Konkrete Lernziele der Traumatologie f?r den klinischen Studienabschnitt

Die Lerninhalte sind in drei Anforderungsstufen unterteilt, deren Inhalte in der Tabelle 1 [Tab. 1] erl?utert und im weiteren ?bernommen werden.

3.1. Fachwissen

Die Auswahl orientiert sich an h?ufigen Erkrankungen und Verletzungen in einer unfallchriurgischen Ambulanz. Des weiteren sind erg?nzend exemplarische Verletzungen enthalten, die einen Gesamteindruck vom Fachgebiet Traumatologie erlauben sollen. Hierunter f?llt z.B. die Polytraumaversorgung.

Die Krankheitsbilder sind zun?chst grob nach drei Anforderungsstufen (s.o.) unterteilt. In jeder Gruppe ist das Anforderungsniveau nochmals f?r die Lernzielbereiche „Diagnostik", „Pathophysiologie" und „Therapie" separat definiert.

Da die Zuteilung eines Krankheitsbildes zu einer der drei Gruppen nicht f?r alle Lernzielbereiche gelten muss, befindet sich in Tabelle 2 noch eine differenzierte ?bersicht. Diese soll vor allem als Pr?fungskatalog nutzbar sein.

+ Theoretisches Wissen

Diagnostik: Die Grundz?ge der Erkrankung/Verletzung sind bekannt. Die typische ?tiologie kann anhand von 2-3 Begriffen theoretisch beschrieben werden.

Anatomie/Pathophysiologie: Grundlagen sind bekannt und k?nnen mit 2-3 Begriffen theoretisch beschrieben werden.

Therapie: keine Anforderung.

Inhalte:

• akutes Abdomen

• angeborene und erworbene Thoraxwandanomalien

• ARDS

• Aspiration

• Blutersatz

• Bursitis subacromialis

• Erm?dungsfrakturen

• Frozen Shoulder

• Gef??dissektion

• h?morrhagischer Schock

• Intubation

• Lungenkontusion

• Management bei Massenunf?llen

• MOV

• Perioperative Risikofaktoren

• Polytraumamanagement

• postoperativer und posttraumatischer Energiestoffwechsel

• prim?re Knochentumoren

• Prinzip der Triage

• Prinzipen der Herz-Kreislauf-Wiederbelebung

• Rehabilitation

• R?ckenmarksverletzung - Topografie des R?ckenmarkquerschnittes und ihre Bedeutung f?r die Klinik

• Sch?delfrakturen

• Torticollis

• traumatische Hirnblutung

• Verletzung durch chemische Substanzen.

++ Klinisches Grundwissen

Diagnostik: Die Grundz?ge des Vorgehens, der Erkrankung/Verletzung sind bekannt. Die typische Vorgehensweise bzw. ?tiologie kann strukturiert theoretisch beschrieben werden.

Anatomie/Pathophysiologie: Grundlagen sind bekannt und k?nnen symptombezogen theoretisch beschrieben werden.

Therapie: Prinzipien k?nnen mit 2-3 Begriffen beschrieben werden.

Inhalte:

• AC-Gelenk-Verletzungen

• Amputation

• Aortendissektion

• Aortenruptur

• Beckenfraktur;

• Bicepssehnenverletzung

• Blutungskontrolle

• Bursitis

• Femurkopfnekrose

• Frakturen der oberen und unteren Extremit?ten

• Ganglion

• Gef??verletzungen

• Gef??versorgung Schenkelhals, H?ftkopf und Humeruskopf

• H?matothorax

• Herzkontusion

• Luxationen

• Impingementsyndrom

• Kapselverletzung

• Keloid

• Knorpelverletzung

• Lymphangitis - Lymph?dem

• Milzruptur

• Nervenkompressionssyndrome

• nosokomiale Infektion

• Osteomyelits

• pathologische Fraktur

• perforierende und penetrierende Verletzungen

• posttraumatische Knochenfehlstellungen;

• Prinzipien der Weichteildeckung

• Quadricepssehnenruptur

• Radiusk?pfchenfraktur

• Rippenfraktur

• Rotatorenmanschettenruptur

• Skapulafraktur

• Sternumfraktur

• Talusfraktur

• tastbare Knochenpunkte obere und untere Extremit?ten

• Tastpunkte wesentliche Arterien

• Tetanus

• Tierbissverletzung

• Verbrennungen

• Weichteilinfektion

• Weichteiltrauma

• Wirbels?ulenfraktur

• Wundinfektion.

+++ Klinisches Detailwissen

Diagnostik: Das Vorgehen, die Erkrankung/Verletzung sind in Detail bekannt. Die typische Vorgehensweise bzw. ?tiologie kann ausf?hrlich strukturiert theoretisch beschrieben werden.

Anatomie/Pathophysiologie: Details sind bekannt und k?nnen symptombezogen theoretisch beschrieben werden.

Therapie: Prinzipien k?nnen strukturiert beschrieben und hinsichtlich der Prognose bewertet werden.

Inhalte:

• Achillessehnenruptur

• Calcaneusfraktur

• Claviculafraktur

• distale Radiusfraktur

• Femurfraktur

• Fraktur der Finger und der Zehen

• Gewebeemphysem

• Glasgow-Coma-Scale

• H?matom

• Humerusfraktur

• HWS-Distorsion

• Kniebandl?sionen

• Kompartmentsyndrom

• Luxation (Schulter, Ellenbogen, Patella, Finger, H?fte)

• Meniskusverletzungen

• Navivularefraktur

• Pneumothorax

• Pseudarthrose

• Rippenfraktur

• Schenkelhalsfraktur

• Sprunggelenksfraktur

• subunguales H?matom

• Thrombembolieprophylaxe

• Unterschenkelfraktur.

Tabelle 2 [Tab. 2] bietet eine alphabetische ?bersicht ?ber das erwartete Fachwissen/die Lernziele mit Gewichtung.

3.2. praktische F?higkeiten

3.2.1. Anamneseerhebung +++

• Erhebung einer systematischen, symptombezogenen traumatologischen Eigen- oder Fremdanamnese mit Dokumentation

• Allgemeine Gespr?chsf?hrung.

3.2.2. Allgemeine traumatologische Untersuchung +++

• Beschreibung von ?u?eren Ver?nderungen (z. B. Narbenbildung)

• Reflexe an oberen und unteren Extremit?ten

• Kniebanduntersuchung

• Sprunggelenksuntersuchung

• Untersuchung von Durchblutung, Motorik und Sensibilit?t

• ROM / Neutral-Null-Methode / Umfangsmessung

• standartisierte (gutachterliche) traumatologische Untersuchung.

3.2.3. Spezielle traumatologische Untersuchung ++

• Erstuntersuchung am Unfallort mit Ma?nahmen zur Reanimation

• Beschreibung von Fehlstellungen der Wirbels?ule und den Extremit?ten

• rektale Untersuchung

• Perkussion

• Stabilit?tspr?fung der Gelenke.

3.2.4. Prozeduren +++

• Gipsen/Gips entfernen

• Tapen

• Salbenverbandanlage

• aseptische Ma?nahmen/Waschen

• Verhaltensregeln im OP

• Venenkatheteranlage/Blutabnahme.

3.2.5. Prozeduren ++

• Wundnaht/Faden ziehen.

3.2.6. Prozeduren +

• Thoraxdrainagenanlage

• Assistenz im OP

• Reposition von Luxationen

• Extension

• Halo-Fixateur-Anlage

• Fixateur externe

• Plattenostheosynthese

• Nagel

• Fixateur interne

• Drainagenanlage

• Wundkontrolle und Verbandwechsel,

3.3. Ethische und kommunikative F?higkeiten

3.3.1. Anamnesegespr?ch +++

• Empathische Grundhaltung

• Sachlichkeit

• Feedbacktechniken

• Gespr?chsumfeld.

3.3.2. Arbeit im Team +++

• Umgang mit Patient und Angeh?rigen: Gespr?chsumfeld, Problembewusstsein („Fingerspitzengef?hl"), Feedback

• Umgang mit ?rztlichem Team: Kooperation, Problembewusstsein („Fingerspitzengef?hl")

• Umgang mit nicht?rztlichen Mitarbeitern: Kooperation, Verbindlichkeit

Literatur

[1] Georg Thieme Verlag. Gegenstandskatalog zum zweiten Staatsexamen (GK3). Stuttgart: Thieme; 2002. Available from: www.thieme.de/viamedici/schwarzereihe/infos/gk3/gk3.pdf.[2] G?ntert A, Wanner E, Brauer HP. Approbationsordnung f?r ?rzte (?AppO), Bundes?rzteordnung (B?O), Stand 2003. K?ln: Deutscher ?rzteverlag; 2003.

[3] Kern DE. Curriculum Development For Medical Education. Baltimore Maryland: The Johns Hopkins University Press; 1998.

[4] Mager RF. Lernziele und Unterricht. Weinheim: Beltz Verlag; 1994.

[5] Miller GE.The Assessment of Clinical Skills / Competence / Performance. Acad Med. 1990;65(9 Suppl):63-67.

[6] Mutschler W, Haas N. Praxis der Unfallchirurgie. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag; 1999.

[7] Reteguiz J, Cornel-Avendano B. Mastering the OSCE - Objective Structured Clinical Examination and CSA. 2nd ed. New York, Chicago, San Franzisco, Lisbon, London, Madrid: MC Graw-Hill Publishing Division; 2002.

[8] SMIFK. Swiss Catalogue of Learning Objectives for undergraduate Medical Training. 2001. Available from: www.smifk.ch.