Learn & Check - Integration von Wissenserwerb und Wissenskontrolle [10]

Sandra Krammer 1Jochen Bernauer 1

1 Hochschule Ulm, Ulm, Deutschland

Zusammenfassung

Wissenserwerb mit anschlie?ender Selbstkontrolle macht Lernen effektiver. Es wird eine Lernumgebung vorgestellt, die diesem Paradigma folgt und Lernobjekte in Form von Informationseinheiten und ?bungseinheiten integriert. Die Lernobjekte sind prim?r sequentiell angeordnet und hierarchisch zu Kapiteln zusammengefasst, sie k?nnen aber auch ?ber Metadaten vernetzt werden. F?r die ?bungseinheiten stehen verschiedene Quizfragentypen zur Verf?gung. Der Lerner kann die Teile eines Kurses in unterschiedlichen Modi bearbeiten. Im Lernmodus werden nur die Informationseinheiten gesehen, im ?bungsmodus zus?tzlich die ?bungseinheiten. Im Paukmodus k?nnen nur die ?bungseinheiten bearbeitet werden, die zuvor falsch beantwortet waren. Die gesamten Lerninhalte sind in XML repr?sentiert, um eine Trennung zwischen Inhalt, Darstellung und Ablaufsteuerung zu erreichen. Die Implementierungsarchitektur erlaubt die effiziente Generierung von Webversion und Einzelplatzversion der Lernumgebung. Auf der Basis von Lern&Check wurden verschiedene Lernsysteme entwickelt, die curricular in der medizinischen Ausbildung eingesetzt werden: f?r das Fach Medizinische Terminologie, f?r die neurologische Liquordiagnostik und f?r das Fach Grundlagen der Medizin.

Didaktisches Konzept

Aus der Lernforschung ist bekannt, dass Gelerntes nachhaltiger im Ged?chtnis haftet, wenn es rekapituliert, angewandt und einge?bt werden kann [1]. F?r den Bereich des E-Learning ist das Anwenden und Ein?ben von Fakten, Wissen oder Regeln eine Herausforderung, weil die automatische ?berpr?fung kreativer Leistungen schwierig ist. Zum einen sind die Interaktionsm?glichkeiten mit dem Rechner beschr?nkt, zum andern ist nat?rlich-sprachlicher Input schwer interpretierbar. Eine viel ge?bte Praxis ist, Quizfragen einzusetzen, um das Verst?ndnis komplexer Sachverhalten automatisch ?berpr?fbar machen.

Learn&Check versucht, Wissenserwerb und Wissenskontrolle in einer Lernumgebung zu integrieren, indem Lerninhalte und ?bungsaufgaben in einfacher Weise kombiniert werden k?nnen. Dabei steht eine eher plakative, d.h. kompakte und anschauliche Darstellung der Lehrinhalte im Vordergrund. F?r die Formulierung von ?bungsaufgaben stehen eine Reihe von Quizfragentypen zur Verf?gung. Learn&Check dient der Entwicklung von Lernsystemen, die unterrichtsbegleitend im Sinne des Blended Learning [2] genutzt werden k?nnen. Die Lernumgebung wird in verschiedenen Szenarien eingesetzt: im Fach Medizinische Terminologie, in der neurologischen Liquordiagnostik und im Fach Grundlagen der Medizin f?r medizinorientierte Studieng?nge.

Typische Lernszenarien sehen z.B. wie folgt aus. Auf eine Darstellung der Grundlagen der lateinischen Deklination folgen ?bungen, in denen Flexionsendungen erg?nzt werden m?ssen. Auf eine Zusammenstellung lateinischer und griechischer Morpheme, die f?r die medizinische Fachsprache wichtig sind, folgen Zuordnungsaufgaben, in denen das gerade Gelernte angewandt werden muss. Im Lernsystem zur Liquordiagnostik wird die Durchf?hrung der Lumbalpunktion in animierten Darstellungen und realen Videos demonstriert. Im Anschluss daran m?ssen Fragen zu Details des Vorgehens beantwortet werden. Neben der Rekapitulation von Wissen l?sst sich dieser Ansatz aber auch in fallbasierten Lernszenarien nutzen (vgl. [3] [4]). Der Lerner wird zun?chst mit Befunden eines Patienten konfrontiert und muss danach ?ber Quizfragen z.B. seine Differentialdiagnosen, oder Therapievorschl?ge ?u?ern. Hier dienen die Aufgaben nicht der ?bung von Faktenwissen sondern der ?berpr?fbaren Erfassung situativer ?berlegungen.

Die Lernumgebung stellt dem Lerner Elemente der Selbststeuerung zur Verf?gung. Die vorgegebene Sequenz der Lehreinheiten kann auf verschiedene Weise verlassen werden: durch Links auf andere Lehreinheiten oder Aufgaben, durch Links auf externe Quellen, ?ber die Kapitelstruktur, ?ber einen Schlagwortindex oder ?ber den erneuten Aufruf einer bereits besuchten Lehreinheit.

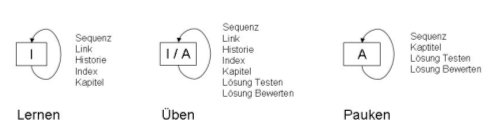

F?r die Bearbeitung eines Kurses stehen drei Modi zur Verf?gung: Lernen, ?ben, Pauken.

(1) Der Lernmodus dient der orientierenden Aufnahme und Verarbeitung des Lehrstoffes. In diesem Modus werden dem Lerner nur Informationsseiten dargeboten, und der Lerner kann auch nur zwischen Informationsseiten navigieren.

(2) Im ?bungsmodus werden die Informationsseiten mit entsprechenden Aufgaben kombiniert. Der Lerner soll das aufgenommene Wissen rekapitulieren, anwenden oder ein?ben. Er kann seine L?sungen zun?chst auf Richtigkeit testen und ggf. modifizieren, bevor sie bewertet und die richtigen L?sungen angezeigt werden.

(3) Im Paukmodus werden dem Lernen nur Aufgaben pr?sentiert und ausschlie?lich solche, die zuvor falsch beantwortet wurden. Dies dient der Konzentration auf Themen, in denen noch Schw?chen bestehen.

Typischerweise werden die Lernmodi in der genannten Reihenfolge durchlaufen. Es ist jedoch auch m?glich davon abzuweichen und z.B. nach einer Pauksequenz eine ?bungssequenz zu w?hlen. Oft ist es sinnvoll, den Lernmodus in den einzelnen Kapiteln dem Wissensstand anzupassen.

Da die Bearbeitung eines Kursen in der Regel l?ngere Zeit in Anspruch nimmt, muss es m?glich sein, den Lernvorgang unterbrechen und wieder aufnehmen zu k?nnen. Dazu ist es sinnvoll, den Bearbeitungsfortschritt in den einzelnen Kapiteln und den Bearbeitungsstand der Aufgaben lernerspezifisch festzuhalten und zu visualisieren.

Struktur der Lernumgebung

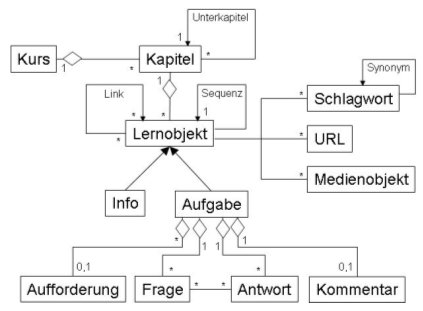

Die Lehrinhalte der Lernumgebung sind nach dem in Abbildung 1 [Abb. 1] dargestellten Datenmodell organisiert. Die integrierende Einheit f?r die Lernobjekte eines gr??eren Gegenstandsbereichs (Vorlesung oder Themengebiet) bildet der Kurs. Ein Kurs setzt sich aus hierarchisch organisierten Kapiteln zusammen, die selbst wiederum aus Lernobjekten bestehen. Die Lernobjekte sind entweder Informationsobjekte oder Aufgaben. Informationsobjekte dienen der Wissensvermittlung, Aufgaben dienen der Wissenskontrolle.

1. Informationsobjekte

Informationsobjekte enthalten thematisch eng begrenzte Lehrinhalte, die durch multimediale Elemente (Bilder, Audios, Videos) angereichert sein k?nnen (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]). Dabei wird eine plakative Darstellung angestrebt, die vom Umfang nicht mehr als eine Bildschirmseite beansprucht, um das Scrollen zu vermeiden. Bilder k?nnen wahlweise vergr??ert werden (z.B. histologische Schnitte, R?ntgenbilder, Patientenfotos), Tondateien k?nnen durch Links selektiv aktiviert werden (z.B. Tonbeispiele zur Aussprache medizinischer Termini). Informationsobjekte k?nnen untereinander vernetzt sein (interne Links) bzw. auf externe Webseiten verweisen (externe Links). Interne Links verzweigen zu relevanten Lernobjekten innerhalb eines Kapitels aber auch ?ber Kapitelgrenzen hinweg. Externe Links verweisen auf erweiterte Informationsangebote, die vom Autor empfohlen sind, z.B. Definitionen, Vertiefungsm?glichkeiten, aktuelle Hintergrundinformationen.

Informationsobjekte k?nnen mit Schlagw?rtern versehen werden. Dazu enth?lt jede Kursstruktur ein kursspezifisches Schlagwortregister, welches auch synonyme Bezeichnungen unterst?tzt. ?ber das Schlagwortregister k?nnen Lernobjekte, die sich au?erhalb der vom Autor vorgegebenen Sequenz befinden, angesteuert werden.

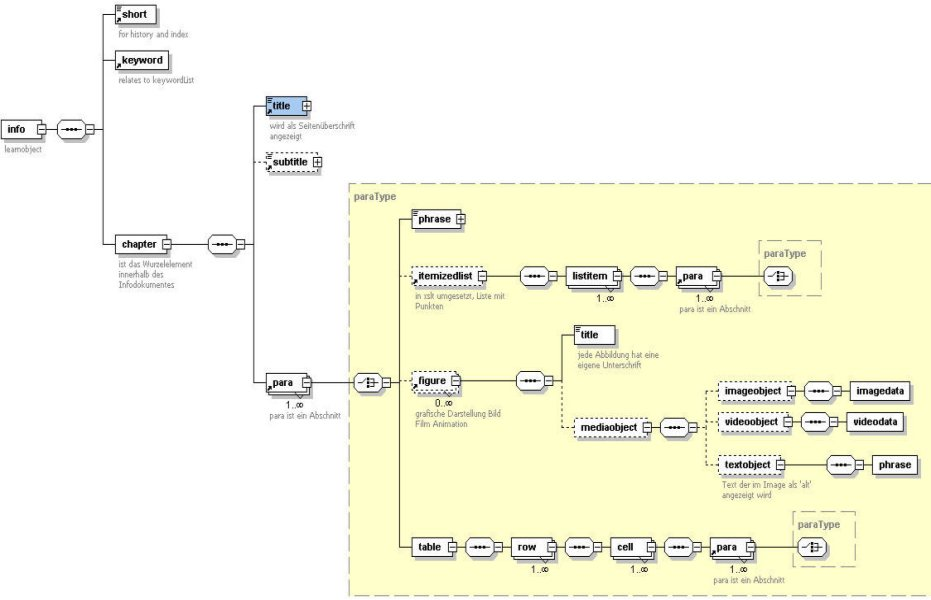

Das Layout der Informationsobjekte folgt einheitlichen Layout-Mustern. Dabei entsprechen die Strukturierungs- und Formatierungsm?glichkeiten einer Untermenge des DocBook-Formats [5].

2. Aufgaben

Aufgaben beziehen sich in der Regel auf zuvor pr?sentierte Informationsobjekte. Sie haben die Gestalt von Quizfragen, wobei Learn&Check verschiedene Aufgabentypen unterst?tzt. Alle Aufgabentypen beinhalten eine Aufgabenstellung und einen L?sungskommentar und k?nnen durch Multimedia-Objekten (Bild, Video, Animation, Ton) angereichert werden. Daneben haben sie die folgende spezifische Struktur (

- Multiple Choice Aufgaben verf?gen ?ber mehrere L?sungsangebote, von denen eines oder mehrere richtig sind. Der Autor kann spezifizieren, ob eine oder alle richtigen Antworten zu einer positiven Bewertung der Aufgabe erforderlich sind.

- Freitextaufgaben bestehen aus einer oder mehreren Fragen, die jeweils mit kurzen Eingaben beantwortet werden k?nnen. F?hrende Artikel der Benutzereingabe werden automatisch unterdr?ckt. Umlaute werden normalisiert. Gro?-/ Kleinschreibung wird ignoriert. Je Frageelement k?nnen mehrere richtige Antworten akzeptiert werden, und der Autor kann vorgeben, ob alle richtigen Antworten erforderlich sind, oder ob eine richtige Antwort gen?gt. Damit kann unterschieden werden, ob zu einer Frage vom Lerner mehrere Antworten eingegeben werden m?ssen, oder ob eine Antwort von mehreren (synonymen) gen?gt.

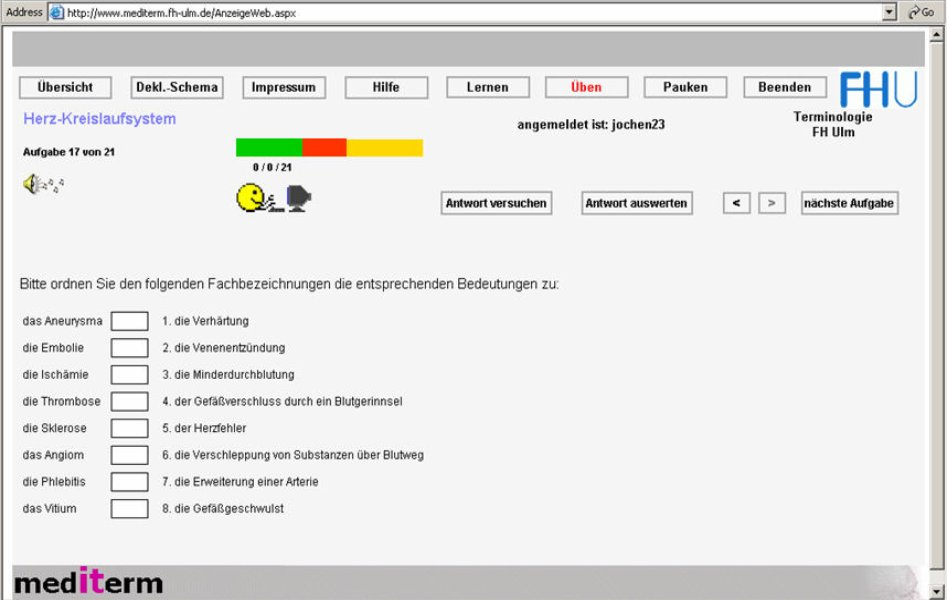

- Zuordnungsaufgaben bestehen aus je einer Liste von Fragen und Antworten, wobei die Antworten zur Laufzeit zuf?llig angeordnet werden (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]). Der Lerner hat die Nummern der richtigen Antworten den einzelnen Fragen zuzuordnen. Einem Frageelement k?nnen mehrere Antwortelemente als richtig zugeordnet werden. Auch hier kann der Autor vorgeben, ob alle richtigen Antworten erforderlich sind, oder ob eine richtige Antwort gen?gt.

- Bei Reihenfolgenaufgaben wird eine Liste von Begriffen vorgegeben. Durch Eingabe von Zahlen m?ssen die Elemente der Liste in eine Sequenz gebracht werden, wobei der Startwert vorgegeben ist. Mehrere Begriff k?nnen mit dergleichen Nummer versehen werden.

- L?ckentextaufgaben pr?sentieren Texte, die an bestimmten Stellen unvollst?ndig sind und Eingabefelder enthalten, die sinngem?? zu f?llen sind. Auch hier sind im Allgemeinen mehrere L?sungen je Eingabefeld m?glich.

- Worterg?nzungsaufgaben sind ?hnlich wie L?ckentextaufgaben strukturiert, unterscheiden sich jedoch in der Darstellung. Dieser Aufgabentyp eignet sich insbesondere f?r Grammatik?bungen, wenn nach Flexionsendungen oder Suffixen gefragt ist. Die Gr??e der Eingabefelder bei Worterg?nzungs- und L?ckentextaufgaben wird dynamisch den L?ngen der L?sungstexte angepasst.

Alle Aufgabentypen werden in einer einheitlichen XML-Struktur repr?sentiert, jedoch typabh?ngig pr?sentiert und interagieren entsprechend mit dem Benutzer. Auf diese Weise kann dieselbe Aufgabe wahlweise als Zuordnungsaufgabe oder als Freitextaufgabe pr?sentiert werden, d.h. mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Wie die Informationsobjekte k?nnen auch die Aufgaben mit Schlagw?rtern versehen werden, ?ber die sie selektiv aufgerufen werden k?nnen.

3. Kurs

Inhaltlich zusammengeh?rende Lernobjekte sind in Sequenzen angeordnet und zu einem Kapitel zusammengefasst. In der Regel folgen auf eine Reihe von Informationsobjekten eine Reihe von Aufgaben, in denen der Inhalt der vorangegangnen Informationsobjekte rekapituliert, einge?bt oder angewandt werden muss. Kapitel k?nnen hierarchisch geordnet sein, ohne Beschr?nkung in der Tiefe. Die obersten Kapitel werden zu einem Kurs zusammengefasst. Jeder Kurs verf?gt ?ber ein eigenes Logo.

4. XML-Repr?sentation

Die Darstellung der Kursstruktur, der Lernobjekte und des Benutzerprofils ist XML-basiert. Ein ?hnlicher Ansatz wird mit der Learning Module MetaLanguage LMML des Passauer Teachware Modells verfolgt [6]. Das XML-Schema f?r die Informationsobjekte (siehe Abbildung 4 [Abb. 4]) orientiert sich am DocBook-Format [5] und sieht Elemente zur Auszeichnung von Kapiteln, ?berschriften, Unter?berschriften und Paragraphen vor. Paragraphen k?nnen neben einfachen Textbl?cken Listen, Tabellen und annotierte Medienobjekte enthalten. Einfache Textauszeichnungen sind m?glich.

Das XML-Schema f?r Aufgaben ist einheitlich f?r alle Aufgabentypen. Es beinhaltet eine Aufgabenaufforderung, den Pr?sentationstyp, einen optionalen Kommentar sowie Listen f?r Fragen und Antwortm?glichkeiten, wobei der richtige Antwortbezug durch Verweise hergestellt wird. Die Option, mehrere richtige Antwortm?glichkeiten vorzusehen oder zu fordern, ist damit gegeben. Diese Organisation erlaubt es auch, eine Aufgabe wahlweise als Zuordnungsaufgabe oder als Freitextaufgabe zu pr?sentieren.

Ablaufsystem

1. Navigation

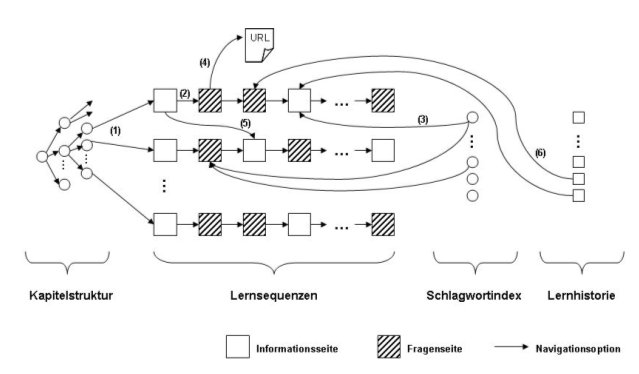

F?r die Bearbeitung der Lehreinheiten eines Kurses stehen die folgenden Navigationsm?glichkeiten zur Verf?gung (siehe Abbildung 5 [Abb. 5]):

?ber die Kapitelhierarchie k?nnen die Lernsequenzen aufgerufen werden (siehe Abbildung 5, Punkt 1). ?ber die "Weiter"-Funktion k?nnen Lehreinheiten sequentiell durchlaufen werden (siehe Abbildung 5, Punkt 2). Die vorgegebene Sequenz kann verlassen werden durch. Auswahl eines Schlagworts in der Indexliste und Aufruf einer Lerneinheit, die zu diesem Schlagwort Inhalte bietet (siehe Abbildung 5, Punkt 3), bzw. durch die Verfolgung eines externen (siehe Abbildung 5, Punkt 4) oder internen Links (siehe Abbildung5, Punkt 5). Ein externer Link verweist auf eine URL, deren Inhalt in einem separaten Browserfenster dargestellt werden kann. Ein interner Link verweist auf eine Lehreinheit au?erhalb der vorgegebenen Sequenz. Die aufgerufenen Lehreinheiten werden protokolliert. Bereits besuchte Seiten k?nnen ?ber eine Historien-Liste erneut aufgerufen werden (siehe Abbildung 5, Punkt 6).

2. Lernmodi

Ein Kurs kann in verschiedenen Modi bearbeitet werden (siehe Abbildung 6 [Abb. 6]):

(1) Im Lernmodus werden ausschlie?lich Informationsseiten dargestellt.

(2) Im ?bungsmodus werden Informationsobjekte und Aufgaben pr?sentiert, die Aufgaben k?nnen interaktiv bearbeitet werden.

(3) Im Paukmodus werden nur die falsch beantworteten Aufgaben zur Bearbeitung angeboten, jedoch keine Informationsseiten.

Bei der Bearbeitung von Quizfragen gibt es zwei M?glichkeiten zur ?berpr?fung der Antwort:

(1) Im "L?sung-Testen"-Modus werden die Benutzereingaben ausgewertet und das Ergebnis, d.h. "falsch" oder "richtig", pr?sentiert. Anschlie?end ist eine erneute Antwort m?glich.

(2) Im "L?sung-Bewerten"-Modus wird die Benutzereingabe bewertet, die L?sungen werden dargestellt, ggf. werden Kommentar und Tonbeispiele angezeigt. Ein erneute Antworteingabe ist unm?glich. Die Bewertung geht in das Lernerprofil ein.

3. Adaptivit?t

Die Lernumgebung bietet verschiedene Elemente zur Benutzer-Adaption und zur Personalisierung des Bearbeitungsstands. Der Aufruf der einzelnen Lernobjekte wird protokolliert, f?r Aufgaben wird der Bewertungsstatus festgehalten. Die w?hrend einer Sitzung aufgerufenen Lernobjekte werden in einer Historienliste gef?hrt und k?nnen so erneut angesteuert werden. F?r jedes Kurskapitel verweist ein Zeiger auf die in der Sequenz zuletzt erreichte Lerneinheit, um den Wiedereinstieg in ein Kapitel an der zuletzt erreichten Stelle zu erm?glichen. Der Bearbeitungsstand - d.h. die Bearbeitungstiefe und der Bearbeitungserfolg - werden f?r jedes Kapitel protokolliert und in einem Balkendiagramm in der Kapitel?bersicht visualisiert. Dabei ist die L?nge des Balkens relativ zur Anzahl der Lernobjekte des Kapitels. Der Anteil der richtig bzw. falsch beantworteten Aufgaben wird farblich hervorgehoben. Der Bearbeitungsstand wird benutzerspezifisch in einem XML-basierten Kursprofil festgehalten. Dieses Profil kann nach einer Unterbrechung der Kursbearbeitung und erneuter Anmeldung des Benutzers reaktiviert werden. Es erlaubt die nahtlose Weiterbearbeitung eines Kurses.

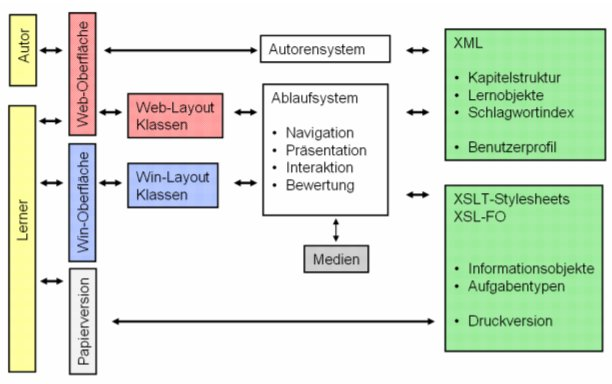

Architektur

Eine wichtige Design-Anforderung an Learn&Check lag in der Option, die Lernumgebung sowohl ?ber das Internet als auch in Form von Einzelplatzinstallationen bereitstellen zu k?nnen, denn nicht alle Studierenden verf?gen privat ?ber einen schnellen und kosteng?nstigen Internet-Zugang. Dar?ber hinaus sollte eine strikte Trennung zwischen Ablaufumgebung und Kursinhalten erfolgen, um Flexibilit?t auf den Ebenen der Inhalte und der Darstellung zu erlauben.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden durchg?ngig XML-Dokumente als Speichermedium eingesetzt und XML-Technologien (DOM,

Anwendung / Nutzung

Auf der Grundlage der Lernumgebung Learn&Check wurden Lernsysteme im Bereich der Medizin zu verschiedenen Gegenstandsbereichen entwickelt und werden z.T. bereits studienbegleitend in der Lehre eingesetzt.

1. mediTerm - Lernsystem Medizinische Terminologie

mediTerm verbindet die Grundlagen der medizinischen Terminologie mit interaktiven ?bungen. Lernziele sind die Regeln der lateinischen Deklination, die Aussprache und Betonung lateinischer W?rter, die Prinzipien der Terminusbildung sowie die Bedeutung der lateinischen und griechischen Stammw?rter, Vorsilben und Nachsilben, soweit sie in die Fachsprache eingegangen sind. Ein eigenes Kapitel behandelt die englische Terminologie mit Tonbeispielen. F?r zwei unterschiedliche Zielgruppen wurden Kurse entwickelt: f?r das Medizinstudium und f?r medizinorientierte Studieng?nge, jeweils mit spezifischen Schwerpunkten [7] [8]. Beide Kurse beinhalten jeweils ca. 800 Lernobjekte, zum ?berwiegenden Teil ?bungsaufgaben, mit folgender Verteilung 35% Freitext, 30% Worterg?nzungen, 20% Zuordnungen, 10% Multiple Choice und 5% Sequenzaufgaben. (vgl. das Aufgabenbeispiel in Abbildung 3 [Abb. 3]).

Mediterm (

2. Lernsystem Liquordiagnostik

Das Lernsystem Liquordiagnostik entsteht derzeit in Kooperation mit Neurologen der Universit?t Ulm. Ziel ist zum einen die Vermittlung der physiologischen Grundlagen der Liquorproduktion und der Pathologie der Blut/Hirn- und Blut/Liquor-Schranken, zum andern werden die neurologischen Krankheitsbilder, bei denen die Liquordiagnostik klinisch eine Rolle spielt, systematisch behandelt, und durch Fallbeispiele abgerundet.

In das System sind 2D-Animationen zur Liquorproduktion und -Zirkulation integriert. Die Lumbalpunktion wird in einer 3D-Animation und einem Video an einem realen Patienten demonstriert. Wichtige Fragen im Kontext der Lumbalpunktion, wie Indikationen und Kontraindikationen, sowie zu Details der praktischen Durchf?hrung werden anschlie?end in Quizfragen behandelt.

Bei der Darstellung von Fallbeispielen wird der Learn&Check Ansatz dahingehend genutzt, dass Informationen ?ber den Zustand des Patienten, d.h. zur Anamnese und zu aktuellen Beschwerden und zu Untersuchungsbefunden in Form von Informationsobjekten gegeben werden. Die Interpretation der Befunde, Fragen zur Differentialdiagnostik, zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen werden in Form von Quizfragen behandelt.

3. Lernsystem Grundlagen der Medizin

Das Lernsystem Grundlagen der Medizin soll in kompakter Form den Lehrstoff zur vorklinischen und klinischen Medizin abdecken, wobei eine f?r medizinorientierte Studieng?nge angemessene Breite und Tiefe angestrebt wird. Das System beinhaltet im vorklinischen Teil die wichtigsten Grundlagen der Anatomie, Physiologie und der allgemeiner Pathologie. Im klinischen Teil sollen die spezielle Pathologie der h?ufigsten Krankheiten, inklusive diagnostische und therapeutische Verfahren integriert werden.

Das Ausgangsmaterial f?r die Informationsseiten dieses Lernsystems bilden zum ?berwiegenden Teil PowerPoint-Folien mit reichlich Bildmaterial aus einer 4 semestrigen Vorlesung. Diese Folien wurden und werden weitgehend inhaltsgleich in das DocBook-Format der Informationsseiten transformiert. Zus?tzlich werden Bl?cke von ?bungsaufgaben integriert, die die vorangegangenen Inhalt rekapitulieren. Dabei kann auch auf eine F?lle von Klausuraufgaben im Stil der Aufgabentypen von Learn&Check zur?ckgegriffen werden. Derzeit ist der Lehrstoff aus dem ersten Semester der Veranstaltung Vorklinische Medizin mit ?ber 100 ?bungsaufgaben in der Lernumgebung implementiert. Die vorlesungsbegleitende Nutzung durch die Studierenden des Fachs Medizinische Dokumentation und Informatik ist angelaufen.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit Learn&Check wurde eine Lernumgebung realisiert, die Wissenserwerb und Wissenskontrolle integriert, dem Lerner dabei aber gro?e Freiheiten l?sst, seinen Lernprozess selbst zu strukturieren. Die Lerninhalte werden dabei vollst?ndig in XML codiert und ?ber Stylesheet-Transformationen pr?sentiert. Das Ziel, die Lernumgebung sowohl ?ber Web als auch als einfach installierbare Einzelplatzversion bereitzustellen, konnte ?ber eine Architektur erreicht werden, in der die Gesch?ftslogik von der Oberfl?chengenerierung getrennt ist. Mit Learn&Check konnten mehrer Lernsysteme im Bereich der Medizin realisiert werden, deren nutzenbringender Einsatz den Ansporn gibt, weitere Themenbereiche anzugehen. Ein webf?higes Autorensystem ist derzeit in Entwicklung. Dabei werden nach M?glichkeit auch die XML-Schnittstellen von B?robasissystemen genutzt, wie sie zum selben Zweck in [9] verwendet werden.

Anmerkung

Learn & Check - Integration von Wissenserwerb und Wissenskontrolle: erschienen in Matthies HK, Fischer MR, Haag M, Klar R, Puppe F. e-Learning in der Medizin und Zahnmedizin. Proceedings zum 9. Workshop der gmds-AG Computergest?tzte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin Freiburg. Berlin: Quitessenz Verlag; 2005.

Literatur

[1] Edelmann W. Lernpsychologie. Weinheim: Psychologie-Verlags-Union; 1995.[2] Dawabi P, Wessner M. Modellierung von Blende Learning Szenarien. In: Engls G, Seehus S (Hrsg). DeLFI 2004: Die 2. e-Learning Fachtagung Informatik, Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceddings. Bonn: Gesellschaft f?r Informatik. 2004: 115-126.

[3] Fischer, MR. CASUS - An Authoring and Learning Tool Supporting Diagnostic Reasoning. In: Daetwyler C (Hrsg). Use of Computers in Medical Education (Part II). Z Hochschuldidaktik. 2000;(1):87-98.

[4] Casus.net [Homepage im Internet], M?nchen: LMU M?nchen, AG Medizinische Lernprogramme. Zug?nglich unter: http://www.caus.net/.

[5] Walsh N, Muellner L. DocBook - The Definitive Guide. O'Reilly. 1999.

[6] Freitag B. LMML - Eine XML-Sprachfamilie f?r eLearning Content. 32. Jahrestagung der Gesellschaft f?r Informatik, Dortmund: Gesellschaft f?r Informatik; 2002.

[7] Bernauer J, Spitzer B. Struktur und Interaktionsmuster eines Lernsystems f?r die Medizinische Terminologie. In: Puppe F et. al. (Hrsg). Rechnergest?tzte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin. Proceedings zum 7. Workshop der GMDS AG. Aachen: Shaker-Verlag. 2003:1-11.

[8] Krammer S, Spitzer B, Bernauer J. Ein Tr?gersystem f?r Quizfragen. In P?ppl S et. all (Hrsg). Rechnergest?tzte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin, Proceedings zum 8. Workshop der GMDS AG. Aachen: Shaker-Verlag. 2004:219-230.

[9] Kornelsen L, Lucke U, Tavangarian D. Strategien und Werkzeuge zur Erstellung multimedialer Lehr- und Lernmaterialien auf Basis von XML. In: Engels G, Seehus S (Hrsg). DeLFI 2004: Die 2. e-Learning Fachtagung Infmratik, Lecture Notes in Informatik (LNI) - Proceedings. Bonn: Gesellschaft f?r Informatik. 2004:31-42.

[10] Matthies HK, Fischer MR, Haag M, Klar R, Puppe F. eLearning in der Medizin und Zahnmedizin. Proceedings zum 9. Workshop der gmds-AG Computergest?tzte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin Freiburg. Berlin: Quitessenz Verlag; 2005.

[11] Fest, OK, Ullrich C. Eine MultiView-Benutzeroberfl?che f?r integrierte Lernumgebungen. In: Engels G, Seehusen S (Hrsg). DeLFI 2004: Die DeLFI 2004: Die 2. e-Learning Fachtagung Informatik, Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proccedings. Bonn: Gesellschaft f?r Informatik. 2004:103-114.