[Multizentrische Studierendenbefragung zur Fächergewichtung im Medizinstudium – eine Pilotstudie]

Hormos Salimi Dafsari 1Stefan Herzig 2

Jan Matthes 3

1 Ludwig-Maximilians-Universität, Dr. von Haunersches Kinderspital, München, Deutschland

2 Universität zu Köln, Prorektorat für Lehre und Studium, Köln, Deutschland

3 Universität zu Köln, Zentrum für Pharmakologie, Köln, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Die studentisch initiierte Pilotstudie untersucht, inwiefern die Perspektive von Medizinstudierenden mittels einer strukturierten Befragung für die Curriculumsentwicklung nutzbar gemacht werden kann.

Methodik: 2012 machten 747 Medizinstudierende von 32 Fakultäten in ganz Deutschland online Angaben zu den von der Approbationsordnung seinerzeit für das klinische Studium vorgeschriebenen Fächern und Querschnittsbereichen u.a. in Bezug auf die Beimessung von Unterrichtszeit, Nützlichkeit für Staatsexamen und ärztliche Tätigkeit, Interesse und Lernmotivation sowie Erwägung für die spätere Tätigkeit.

Ergebnisse: Innere Medizin, Chirurgie, Kinderheilkunde, Frauenheilkunde-Geburtshilfe und Allgemeinmedizin liegen bei der Beimessung der Unterrichtszeit sowie der Bewertung der Nützlichkeit für den ärztlichen Alltag im oberen Drittel. Bezüglich der Vorbereitung auf Staatsexamen und ärztlichen Alltag liegt Innere Medizin jeweils auf Rang 2, Chirurgie nur auf 22 bzw. 28. Unter den Top 10 hinsichtlich der Vorbereitung auf das Staatsexamen finden sich auch klinisch-theoretische Fächer (z.B. Pharmakologie). Mit Bezug auf die eigene Perspektive fällt auf, dass z.B. Studierende, die sich Innere Medizin als Betätigungsfeld vorstellen können, assoziierte Fächer signifikant höher hinsichtlich der Nützlichkeit für die ärztliche Praxis (z.B. Pharmakologie) oder der eigenen Lernmotivation (z.B. Mikrobiologie) bewerteten als die übrigen Befragten.

Schlussfolgerung: Eine einfach gehaltene Befragung liefert interessante Ergebnisse zu studentischer Wahrnehmung und Vorstellung vom Medizinstudium. Die Daten sind plausibel, ihre Interpretation muss aber zurückhaltend erfolgen. Derlei Ergebnisse sollten Anlass zu gezielter Nachfrage und konstruktiver Diskussion z.B. im Rahmen von Curriculumsplanung und -ausgestaltung geben („curriculum deliberation“).

Schlüsselwörter

Curriculum, Medizinische Ausbildung, studentische Beteiligung, online Befragung

Einleitung

Die Approbationsordnung (ÄApprO) legt die Fächer und Querschnittsbereiche des klinischen Studienabschnitts fest und definiert Unterrichtsformate (§ 2) und den Unterrichtsumfang insgesamt (§§ 2, 27, Anlage 1 zu § 2). Inhalte oder Unterrichtsumfang einzelner Disziplinen werden hingegen nicht geregelt [

Um die Möglichkeit einer Beteiligung Medizinstudierender an der Curriculumsentwicklung zu überprüfen, haben wir diese bundesweit zu ihrer Einschätzung der in der ÄApprO definierten Disziplinen des klinischen Studienabschnitts befragt. Dabei sollten sie im Sinne einer Priorisierung jeweils den ihrer Meinung nach angemessenen Umfang theoretischen sowie praktischen Unterrichts zuordnen und die jeweilige Nützlichkeit für den ärztlichen Alltag bewerten. Es wurde nach der persönlichen Lernmotivation gefragt, und danach, wie sie sich in der jeweiligen Disziplin auf Staatsexamen und ärztliche Tätigkeit vorbereitet sehen. Es lässt sich eine Art „Wunschcurriculum“ ableiten, das ggf. dazu genutzt werden kann, Disziplinen zu identifizieren, bei denen offenbar Änderungsbedarf gesehen wird bzw. Defizite wahrgenommen werden. Der Vergleich mit tatsächlichen Curricula zeigt, dass sich die Einschätzungen und „Wünsche“ der Studierenden z.T. mit der realen Umsetzung decken. Es gibt aber auch Abweichungen, die Anlass bieten, diese zu hinterfragen und zu diskutieren. Unsere Untersuchung ist als Machbarkeitsstudie zu verstehen bzgl. der Frage, ob und inwieweit per strukturierter Befragung von Studierenden Daten erhoben werden können, die in den Prozess der Curriculums(weiter)entwicklung einbezogen werden könnten.

Methoden

Die Befragung

Die studentisch initiierte Befragung wurde gemäß des „AAPOR report on online panels“ [8] entwickelt und unter 20 Mitgliedern der bvmd e.V. pilotiert. Sie erfolgte über die kostenfreie Onlineplattform SoSciSurvey [

Die Teilnehmenden

747 Studierende (242 weiblich) von 32 Medizinischen Fakultäten in Deutschland nahmen teil. 19% befanden sich im 1.-2., 64% im 3.-5. Studienjahr, 17% im Praktischen Jahr. 65% der Teilnehmenden kamen von sechs der insgesamt 36 Fakultäten (Berlin n=103, Würzburg n=103, Köln n=98, Hannover n=83, Aachen n=54 und Ulm n=47), von den übrigen 30 Fakultäten kamen jeweils <40 Studierende. Die Ergebnisse der Studienorte mit ≥40 Teilnehmenden korrelierten gut mit den Antworten aus den übrigen Studienorten (r>0,9: „Verteilung von Unterrichtseinheiten“, „Nützlichkeit“ und „Motivation“; r>0,8 bei „Disziplin denkbar für eigene Tätigkeit“; r>0,7: „Vorbereitung für Staatsexamen“ und „Vorbereitung für ärztlichen Alltag“). Wir schätzen damit das Risiko einer Verzerrung durch Standorte mit geringerer Teilnahme oder der Dominanz stärker beteiligter Standorte als eher gering ein.

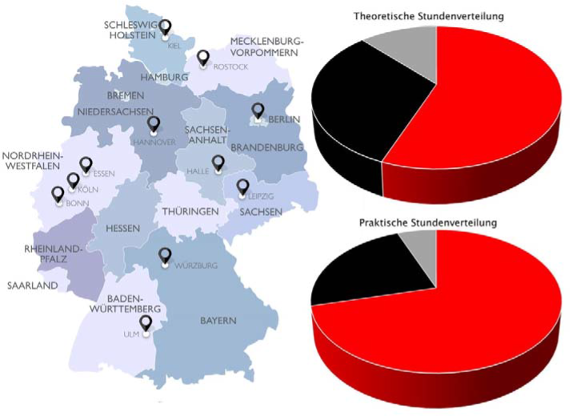

Vergleich mit tatsächlichen Curricula

Wir konnten die Wunschvorstellungen der Studierenden mit den tatsächlich existierenden Curricula von elf Studienorten vergleichen (Berlin, Bonn, Essen, Halle, Hannover, Kiel, Köln, Leipzig, Rostock, Ulm und Würzburg). Die Informationen zu den Curricula kamen von den jeweiligen Studierendenvertretern vor Ort. Vertreten waren sowohl Modell- als auch Regelstudiengänge, die 585 (77%) der Befragten repräsentierten.

Statistik

Die Daten wurden deskriptiv und explorativ ausgewertet. Berechnungen erfolgten mit „Statistical Package for the Social Sciences” (IBM SPSS Version 22). Korrelationsanalysen erfolgten nach Pearson und Spearman, den zugrunde liegenden Daten entsprechend. Varianzanalysen erfolgten mittels ANOVA bzw. Kruskal-Wallis-Test. p-Werte <0,05 wurden als statistisch signifikant erachtet.

Ergebnisse

Beimessung von Unterrichtszeit – Soll und Ist

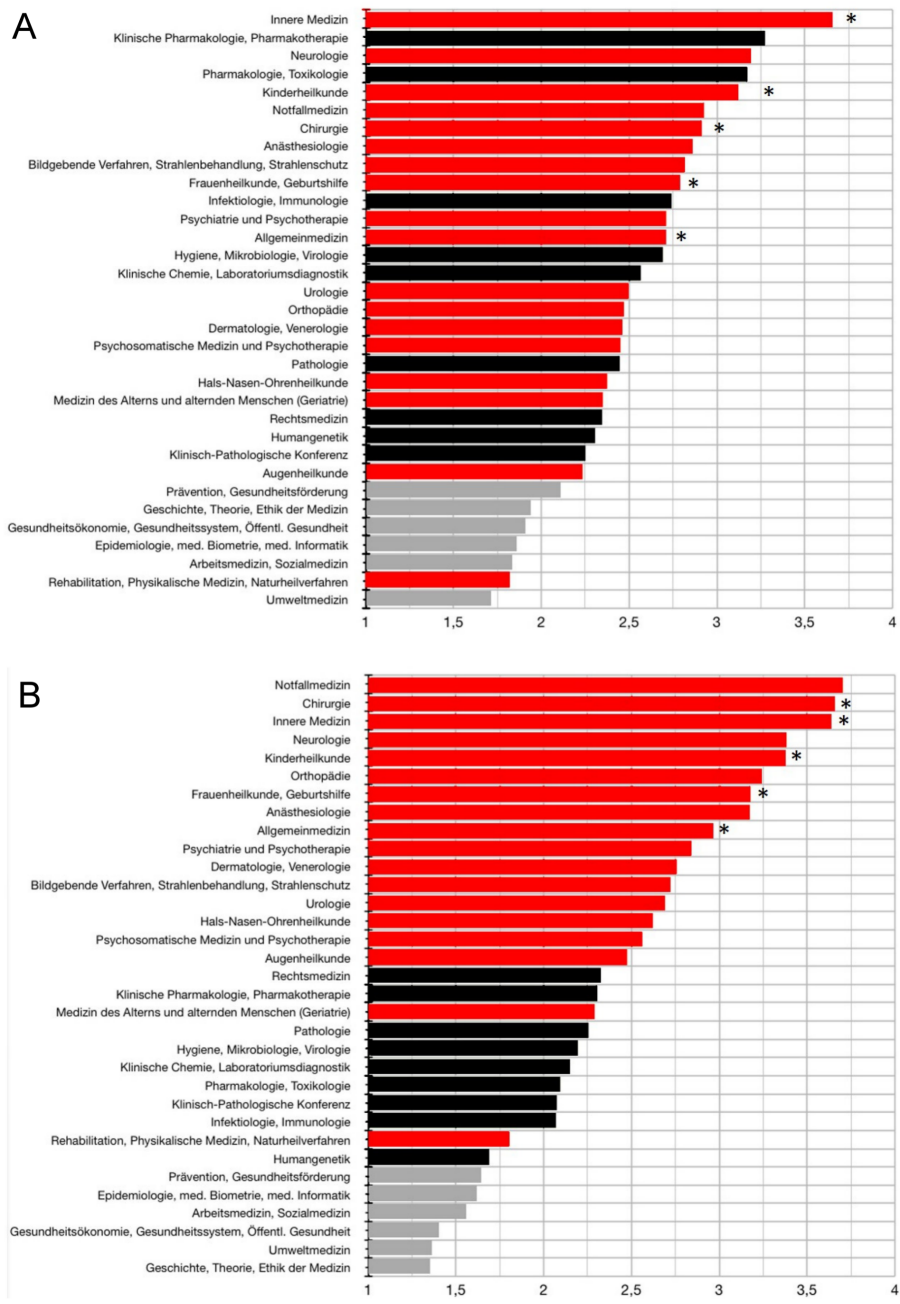

Sowohl nach Ansicht der Studierenden (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]) als auch in den tatsächlichen Curricula (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]) entfiel die meiste Unterrichtszeit auf klinisch-praktische, die wenigste auf sozioökonomisch orientierte Disziplinen. Die fünf Blockpraktikumsfächer Innere Medizin, Chirurgie, Kinderheilkunde, Frauenheilkunde-Geburtshilfe und Allgemeinmedizin lagen bei der Beimessung theoretischer und praktischer Unterrichtszeit im oberen Drittel (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]), weitgehend den tatsächlichen Curricula entsprechend. Neurologie wurde von den Befragten höher eingestuft, als es in den tatsächlichen Curricula berücksichtigt wurde (Ränge 3 bzw. 4 für Theorie bzw. Praxis). Interessanterweise verwendete das bezogen auf die Ergebnisse im abschließenden IMPP-Staatsexamen beste Viertel der untersuchten Fakultäten mehr Zeit auf den Neurologieunterricht als andere Standorte. Notfallmedizin und Anästhesie lagen bei der Zuordnung von praktischer und theoretischer Unterrichtszeit relativ weit vorne (Ränge 1 und 8 bzw. 6 und 8). In den analysierten Curricula lag Notfallmedizin etwa auf der 75%-Quartile bezüglich des Umfangs an praktischem Unterricht. Orthopädie, Dermatologie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Urologie und Augenheilkunde lagen bei der Zuordnung von Zeit für theoretischen Unterricht im Mittelfeld der Verteilung, ihnen wurde aber vergleichsweise mehr praktische Unterrichtszeit beigemessen.

Klinisch-praktischen Disziplinen wurde fast durchweg mehr praktische Unterrichtszeit zugestanden als klinisch-theoretischen. Die Beimessung von Zeit für theoretischen Unterricht in klinisch-theoretischen Disziplinen fällt heterogen aus. Klinischer Pharmakologie-Pharmakotherapie und Pharmakologie-Toxikologie wurde eher viel bis sehr viel Zeit zugeordnet (Ränge 2 und 5), Rechtsmedizin und Humangenetik eher wenig (Ränge 23 bzw. 24). Im Gegensatz zu den pharmakologischen Fächern wurde der Rechtsmedizin aber eher praktische als theoretische Unterrichtszeit zugedacht. Pathologie und Klinische Pathologie lagen bei der Verteilung von Unterrichtszeiten unterhalb der 25%-Quartile. Auf sie entfielen in den tatsächlichen Curricula 22% des theoretischen und 27% des praktischen Unterrichts innerhalb der klinisch-theoretischen Disziplinen.

Bei den sozioökonomisch orientierten Disziplinen entsprach die Zuordnung von eher wenig bis sehr wenig Unterrichtszeit in etwa den analysierten Curricula. Tatsächlich entfiel aber knapp ein Viertel der theoretischen und sogar 30% der praktischen Unterrichtszeit innerhalb dieser Fächer allein auf Epidemiologie-Biometrie-Informatik.

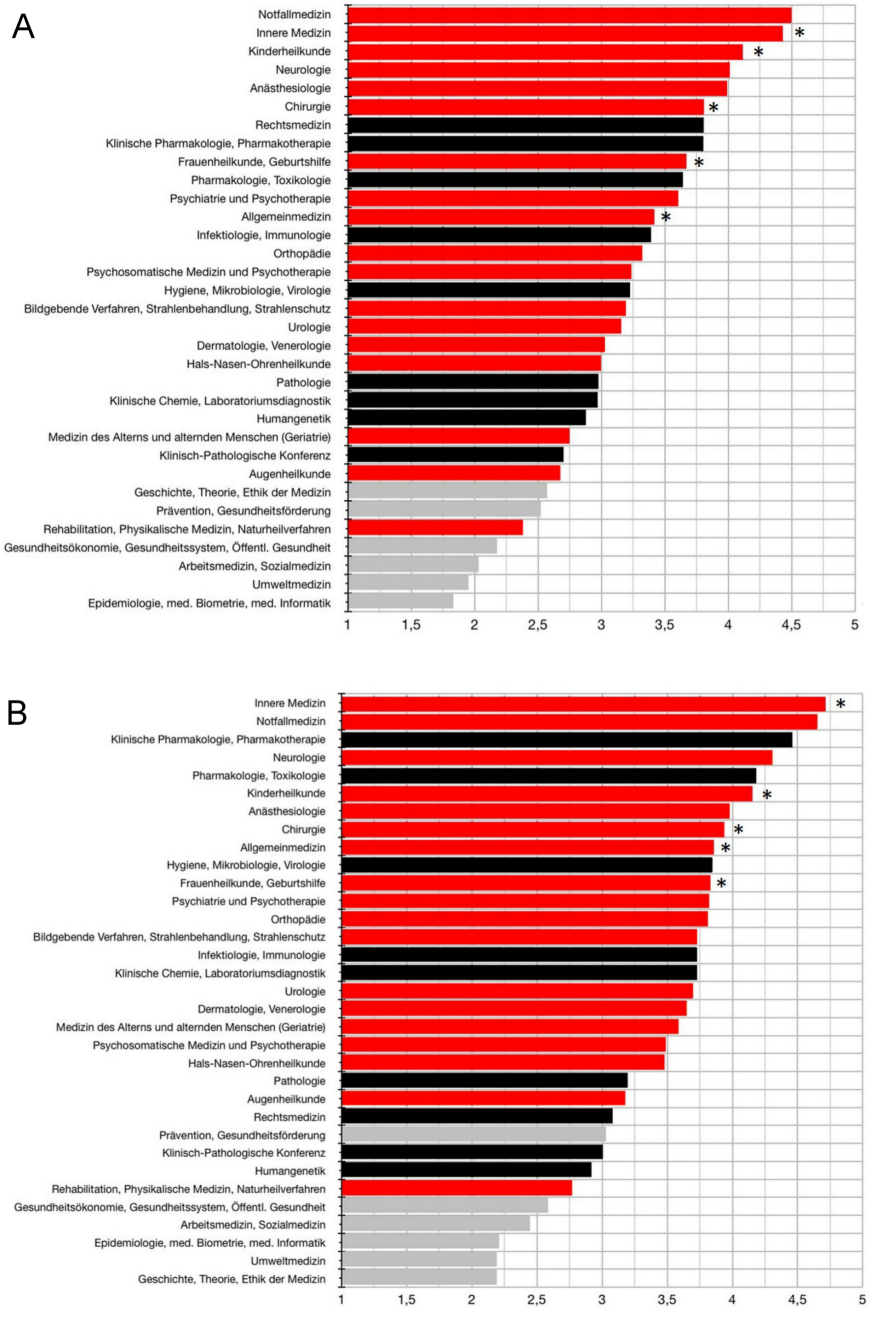

Lernmotivation und Nützlichkeit

Klinisch-praktische Disziplinen wurden hinsichtlich Lernmotivation und Nützlichkeit im ärztlichen Alltag signifikant höher eingestuft als klinisch-theoretische (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]), vor allem Innere Medizin (Rang 2 bzw. 1). Alle Blockpraktikumsfächer lagen bei Nützlichkeit für den ärztlichen Alltag im oberen Drittel, bei der Lernmotivation verfehlte die Allgemeinmedizin dies knapp (Rang 12). Bezüglich Lernmotivation und Nützlichkeit schnitten Notfallmedizin, Neurologie und Anästhesie sehr gut ab (Ränge 1, 4 und 5 bzw. 2, 4 und 7).

Hinsichtlich der Nützlichkeit sehr positiv bewertet wurden die klinisch-theoretischen Disziplinen Klinische Pharmakologie-Pharmakotherapie und Pharmakologie-Toxikologie (Ränge 3 und 5), die auch bei der Lernmotivation neben den Blockpraktikumsfächern unter den zehn Höchstplatzierten lagen. Die Bewertung der Nützlichkeit von Hygiene-Mikrobiologie-Virologie ist der der Allgemeinmedizin ähnlich (Ränge 10 bzw. 9), die Einschätzung der Lernmotivation für Rechtsmedizin entspricht etwa der für Chirurgie (Ränge 7 bzw. 6).

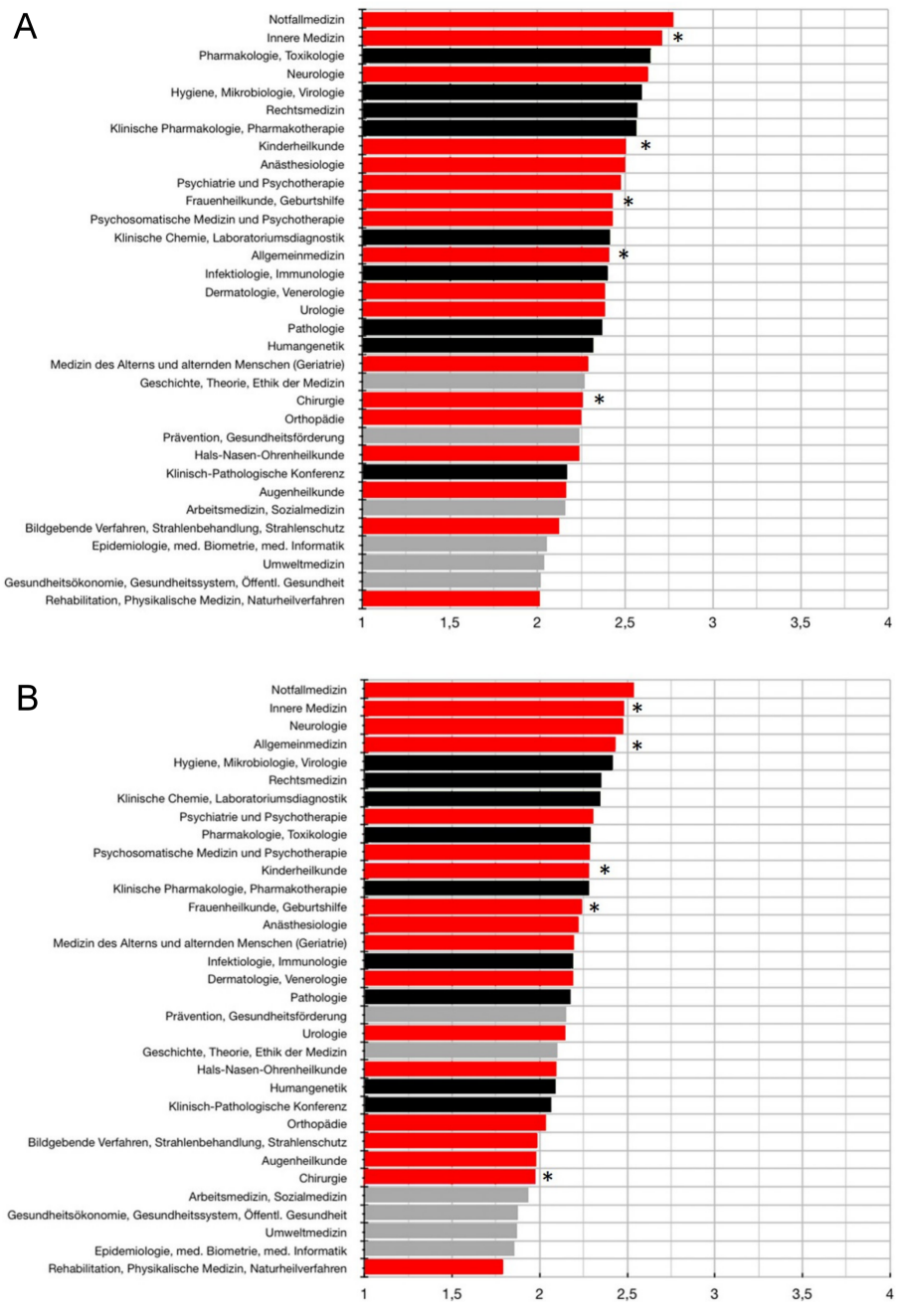

Vorbereitung auf Staatsexamen und ärztliche Praxis

In Notfallmedizin fühlten sich die Befragten sowohl auf das Staatsexamen wie auf den ärztlichen Alltag am besten vorbereitet (siehe Abbildung 4 [Abb. 4]). Die Blockpraktikumsfächer schnitten bei der Bewertung der Vorbereitung auf Staatsexamen und ärztlichen Alltag unterschiedlich ab. Innere Medizin landete jeweils auf Rang 2, Chirurgie nur auf den Rängen 22 bzw. 28. Im jeweiligen Vergleich mit anderen Fächern fühlten sich die Befragten in Allgemeinmedizin besser auf den ärztlichen Alltag als auf das Staatsexamen vorbereitet (Rang 4 bzw. 14), in Kinderheilkunde war es eher umgekehrt (Rang 11 bzw. 8). Unter den zehn hinsichtlich der Vorbereitung auf das Staatsexamen am höchsten bewerteten Disziplinen finden sich auch Pharmakologie-Toxikologie, Hygiene-Mikrobiologie-Virologie, Rechtsmedizin und Klinische Pharmakologie-Pharmakotherapie (Ränge 3 und 5-7). Mit Ausnahme des letzteren trifft dies auch für die Vorbereitung auf den ärztlichen Alltag zu. Hier landete auch Klinische Chemie-Laboratoriumsmedizin unter den „Top 10“.

Beim Vergleich von klinisch-theoretischen und klinisch-praktischen Disziplinen zeigen sich keine wesentlichen Unterschiede bezüglich der Einschätzung, wie gut sich die Befragten auf Staatsexamen oder ärztlichen Alltag vorbereitet fühlten. Es ist anzumerken, dass bei der „gefühlten“ Vorbereitung die absoluten Unterschiede zwischen den Fächern insgesamt relativ gering ausfielen.

Beziehungen zwischen den Items

Es gab durchweg eine positive Korrelation zwischen den betrachteten Items (r>0,5). Eher gering war der Zusammenhang zwischen Zuordnung von praktischer Unterrichtszeit und gefühlter Vorbereitung auf die ärztliche Praxis bzw. das Staatsexamen (r=0,53 bzw. r=0,57). Eine vergleichsweise starke Korrelation zeigte sich für die Vorbereitung auf die ärztliche Praxis mit der Vorbereitung auf das Staatsexamen (r=0,93). Die Studierenden maßen Disziplinen mehr Unterrichtszeit zu, die sie eher als nützlich für den ärztlichen Alltag bewerteten oder an denen sie mehr Interesse hatten. Für die Bewertung der Vorbereitung auf das Staatsexamen war aber weniger die empfundene Nützlichkeit für den ärztlichen Alltag als die eigene Lernmotivation ausschlaggebend.

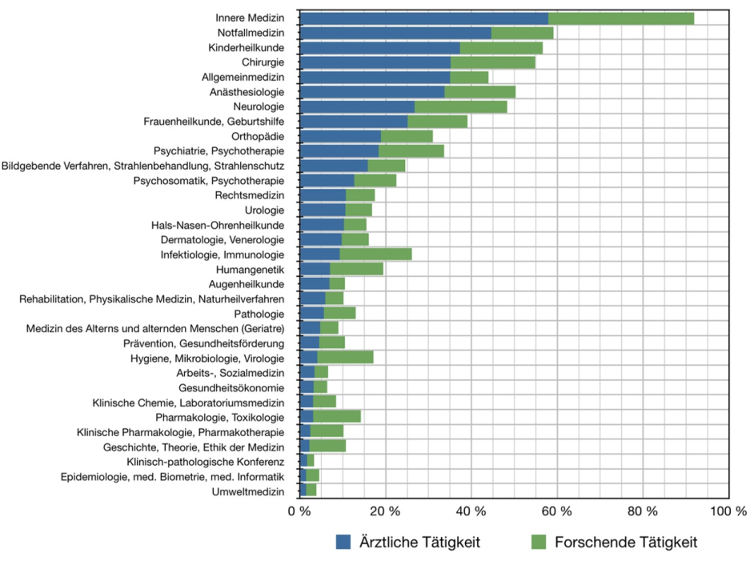

Einfluss der eigenen Perspektive

Unter den „Top 10“ der Disziplinen, die sich die Befragten für ihre spätere ärztliche Tätigkeit vorstellen konnten, waren neben den Blockpraktikumsfächern auch Neurologie, Notfallmedizin, Anästhesie, Orthopädie und Psychiatrie (siehe Abbildung 5 [Abb. 5]). Überwiegend waren es auch diese Fächer, in denen sich die meisten Studierenden eine wissenschaftliche Tätigkeit vorstellen konnten, aber auch klinisch-theoretische Disziplinen lagen hier relativ weit oben (z.B. Infektiologie-Immunologie, Humangenetik, Hygiene-Mikrobiologie-Virologie oder Pharmakologie-Toxikologie).

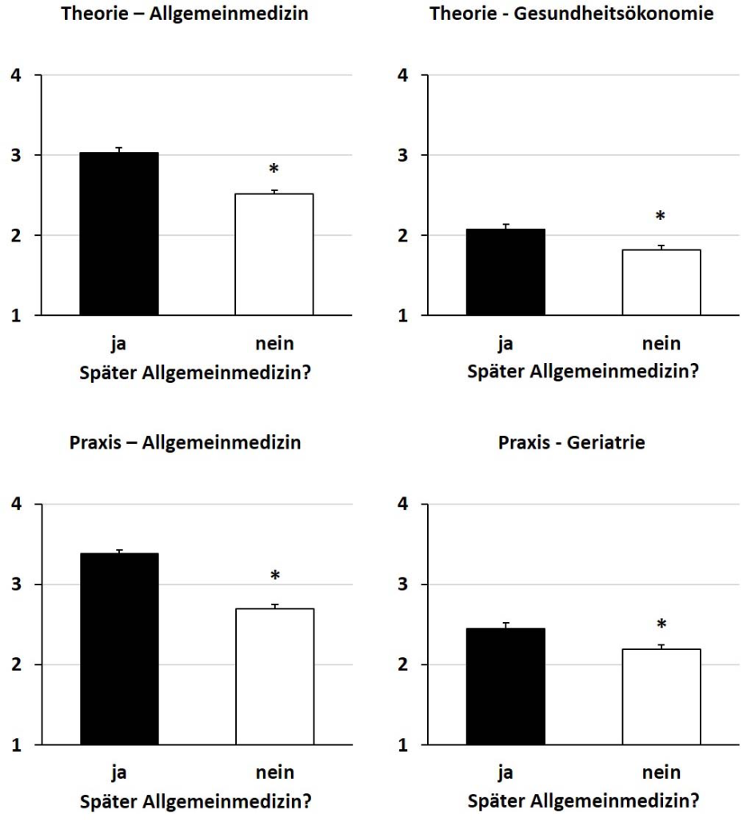

Studierende, die sich Innere Medizin als Betätigungsfeld vorstellen konnten, bewerteten assoziierte, pathophysiologisch orientierte Fächer signifikant höher hinsichtlich der Nützlichkeit für die ärztliche Praxis (Pharmakologie-Toxikologie, Hygiene-Mikrobiologie-Virologie) oder bezüglich der eigenen Lernmotivation (Klinische Chemie-Laboratoriumsmedizin, Hygiene-Mikrobiologie-Virologie, Infektiologie-Immunologie) als die übrigen Befragten. Befragte, für die Chirurgie eine berufliche Option darstellte, bewerteten die Nützlichkeit von Pathologie und Klinischer Pathologie höher und ordneten diesen Fächern mehr Unterrichtszeit zu. Ein gutes Drittel (35%) konnte sich Allgemeinmedizin für die spätere ärztliche Tätigkeit vorstellen. Diese Studierenden wünschten sich mehr Unterricht in Geriatrie, Psychosomatik-Psychotherapie, Gesundheitsökonomie oder Umweltmedizin als andere Teilnehmende (siehe Abbildung 6 [Abb. 6]).

Diskussion

Unsere Befragung lässt den Vergleich der in der ÄApprO für den klinischen Studienabschnitt vorgesehenen Disziplinen hinsichtlich der Einschätzung vonseiten der Studierenden als unmittelbar Betroffener zu. Nach einem Blick auf die Plausibilität der erhobenen Daten diskutieren wir exemplarisch einige Aspekte, wie es im Rahmen der Curriculums(weiter)entwicklung erfolgen könnte.

Plausibilität der Ergebnisse

Für die Plausibilität unserer Ergebnisse sprechen z.B. die gute Übereinstimmung von Zuordnung der Unterrichtszeit mit der Bewertung von Nützlichkeit bzw. Lernmotivation im Falle von Notfallmedizin und Anästhesie sowie mit der Einschätzung der Nützlichkeit für den ärztlichen Alltag im Falle von Klinischer Pharmakologie-Pharmakotherapie und Pharmakologie-Toxikologie. Andererseits entsprach die Motivation, für Rechtsmedizin zu lernen, in etwa der im Fach Chirurgie (Rang 7 bzw. 6), bei der Zuordnung von Unterrichtszeit fiel die Rechtsmedizin im Vergleich aber deutlich ab (Rang 23 bzw. 7 für Theorie und Rang 17 bzw. 2 für Praxis). Da auch die Einschätzung der Nützlichkeit der Rechtsmedizin für den ärztlichen Alltag eher zurückhaltend ausfiel (Rang 24), kann von einem „CSI-Effekt“ ausgegangen werden (Faszination, nicht aber antizipiertes Berufsbild prägen die Lernmotivation) [vgl. [9]].

Die Vorstellung hinsichtlich der Zukunft der Befragten scheint recht realistisch zu sein. So entsprechen die zehn Fächer, in denen sie sich am ehesten eine spätere ärztliche Tätigkeit vorstellen konnten, weitgehend denen, in denen Ärztinnen und Ärzte tatsächlich meistens tätig sind [

Angesichts der augenscheinlichen Plausibilität der Befunde scheint eine (vorsichtige) Interpretation der Befunde möglich zu sein.

Unzufriedenheit mit der Ausbildung?

Die insgesamt vergleichsweise schwachen Korrelationen von Zuordnung praktischer Unterrichtszeit mit der Beurteilung der Vorbereitung auf ärztliche Praxis bzw. Staatsexamen legen nahe, dass die Befragten mit der praktischen Ausbildung in einigen Bereichen eher unzufrieden waren. So rangierte Chirurgie bzgl. der Einschätzung der Vorbereitung für den ärztlichen Alltag eher am unteren Ende, lag bei der Zuordnung praktischer Unterrichtszeit aber auf Platz 2. Dies kann als Wunsch verstanden werden, die praktische Ausbildung zu intensivieren, wofür auch die hohe Bewertung der Nützlichkeit im ärztlichen Alltag spricht. In Notfallmedizin kann die großzügige Zuordnung von praktischer Unterrichtszeit als „weiter so!“ verstanden werden, da hier Nützlichkeit sowie Vorbereitung auf Staatsexamen und ärztlichen Alltag hoch eingeschätzt wurden. Interessant ist, dass die pharmakologischen Fächer hinsichtlich der Nützlichkeit im ärztlichen Alltag sehr gut abschnitten (Ränge 3 bzw. 5 für Klinische Pharmakologie-Pharmakotherapie bzw. Pharmakologie-Toxikologie), während die Einschätzung der Vorbereitung auf den ärztlichen Alltag deutlich geringer ausfiel (Ränge 12 bzw. 9). Aus dieser scheinbaren Unzufriedenheit mit der Vorbereitung auf die ärztliche Tätigkeit resultierte aber offenbar nicht der Wunsch nach mehr praktischer Ausbildung (Ränge 18 und 23). Dies steht in gewissem Widerspruch zu Studien aus Großbritannien, wo die Befragten mehr praktischen, anwendungsorientierten Unterricht wünschten [10], [11]. Allerdings wurden hier Postgraduierte mit (mehr) Erfahrung im klinischen Alltag befragt. Obwohl in unserer Studie die Zufriedenheit mit der Examensvorbereitung in den pharmakologischen Fächern hoch war, wurde vor allem ihnen viel theoretische Unterrichtszeit zugeordnet (Ränge 2 und 4). Vielleicht gingen die Studierenden davon aus, mit (mehr) Theorie auch auf die ärztliche Tätigkeit besser vorbereitet werden zu können. Gegebenenfalls mangelte es aber auch an (Erfahrung mit) Ideen für die anwendungsorientierte, praktische Umsetzung von Pharmakologieunterricht, obwohl auch deutsche Studierende unmittelbar vor Eintritt in das Praktische Jahr Blockpraktika oder Visiten als Unterrichtsformat für (Klinische) Pharmakologie vorschlugen [12].

Es ist anzumerken, dass die hohe Korrelation der Einschätzung der Vorbereitung auf das Staatsexamen mit der Einschätzung der Vorbereitung auf den ärztlichen Alltag dagegen spricht, dass die insgesamt eher schwache Korrelation von praktischer Unterrichtszeit und Einschätzung der Examensvorbereitung daher rührt, dass das Staatsexamen als nicht für die ärztliche Tätigkeit repräsentativ oder relevant erachtet wurde. Allerdings könnte man mutmaßen, dass das zum Großteil (in vielen Fächern ausschließlich) theoretische Staatsexamen, den Wunsch nach (mehr) praktischer Ausbildung oft gar nicht erst aufkommen ließ.

Staatsexamen als Trigger für die Lehre?

In den Curricula der staatsexamensbesten 25% der Fakultäten wurde signifikant mehr Unterrichtszeit auf Neurologie verwendet als anderswo. Damit wurde ggf. dem relativ hohen Anteil an Staatsexamensfragen zu diesem Fach (2006-2010 ca. 10%) besser Rechnung getragen, was dann auch die von den Studierenden wahrgenommene Bedeutung der Neurologie erklären mag. Die gefühlte Examensvorbereitung im Fach Chirurgie war eher mäßig (Rang 22). Dazu passt, dass sich die Studierenden relativ viel theoretischen Unterricht in diesem Fach wünschten (Rang 7). Bildgebende Verfahren-Strahlenbehandlung-Strahlenschutz wurde ebenfalls vergleichsweise viel theoretische Unterrichtszeit zugeordnet (Rang 9). Da die Nützlichkeit im ärztlichen Alltag nur als moderat bewertet wurde (Rang 14), könnte auch hier die als relativ schlecht empfundene Vorbereitung auf das Staatsexamen (Rang 29) ausschlaggebend gewesen sein.

Limitationen

Der Anteil weiblicher Studierender in unserer Befragung war mit 32% nicht repräsentativ für Medizinstudierende in Deutschland. Zahlenmäßig dominierten Studierende des klinischen Studienabschnitts, es könnte aber zu „Verzerrungen“ durch Teilnehmende aus dem vorklinischen Studienabschnitt gekommen sein. Der Rücklauf von den jeweiligen Studienorten war sehr unterschiedlich und die der Beteiligung zugrunde liegende Motivation ist unklar. Weitere Confounder sind nicht auszuschließen, z.B. die Staatsexamensergebnisse am jeweiligen Studienort, die Frage, ob ein Modell- oder ein Regelstudiengang zugrunde lag oder ob, wie lang und in welcher Höhe die Befragten während ihres Studiums Studiengebühren zu zahlen hatten. So hatten Studiengebühren in Köln zwar keinen erkennbaren Einfluss auf den Studienerfolg, beeinflussten aber das Studierverhalten und haben Studierende ggf. bezüglich Studienangebot und -qualität kritischer gemacht [13]. Eine Validierung unserer Ergebnisse wäre wünschenswert, z.B. durch Fokusgruppen oder Think-Aloud-Technik. Dies wäre am ehesten auf Fakultätsebene sinnvoll, u.a. um zu überprüfen, ob und was von den Ergebnissen lokal jeweils bestätigt bzw. übertragen werden kann.

Schlussfolgerung

Unsere Untersuchung zeigt, dass eine eher einfach gehaltene Befragung interessante Ergebnisse bezüglich der studentischen Wahrnehmung und Vorstellung vom Medizinstudium liefert. Ein Großteil der Daten wirkt plausibel und konsistent. Die Interpretation ist sicher anfällig für Spekulationen. Eine Validierung ist wünschenswert, dürfte allerdings aufwändig sein. Wir glauben aber, dass derlei Ergebnisse auf Fakultätsebene (und darüber hinaus) Anlass zu gezielter Nachfrage und konstruktiver Diskussion z.B. im Rahmen von Curriculumsplanung und -ausgestaltung geben sollten („curriculum deliberation“).

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Hahn EG, Fischer MR. National Competence-Based Learning Objectives for Undergraduate Medical Education (NKLM) in Germany: Cooperation of the Association for Medical Education (GMA) and the Association of Medical Faculties in Germany (MFT). GMS Z Med Ausbild. 2009;26(3):Doc35. DOI: 10.3205/zma000627[2] Fischer MR, Bauer D, Mohn K; NKLM Projektgruppe. Finally finished! National Competence Based Catalogues of Learning Objectives for Undergraduate Medical Education (NKLM) and Dental Education (NKLZ) ready for trial. GMS Z Med Ausbild. 2015;32(3):Doc35. DOI: 10.3205/zma000977

[3] Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Deutschland auf Grundlage einer Bestandsaufnahme der humanmedizinischen Modellstudiengänge (Drs. 4017-14). Dresden: Wissenschaftsrat; 2014.

[4] Zeuner S, Henke T, Achilles E, Kampmeyer D, Schwanitz P. 36 different ways to study medicine. GMS Z Med Ausbild. 2010;27(2):Doc20. DOI: 10.3205/zma000657

[5] Bordage G, Harris I. Making a difference in curriculum reform and decision-making processes. Med Educ. 2011;45(1):87-94. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2010.03727.x

[6] Harris IB. Communicating the character of 'deliberation'. J Curriculum Stud. 1986;18:115-132. DOI: 10.1080/0022027860180202

[7] Herrmann FE, Lenski M, Steffen J, Kailuweit M, Nikolaus M, Koteeswaran R, Sailer A, Hanszke A, Wintergerst M, Dittmer S, Mayr D, Genzel-Boroviczény O, Eley DS, Fischer MR. A survey study on student preferences regarding pathology teaching in Germany: a call for curricular modernization. BMC Med Educ. 2015;15:94. DOI: 10.1186/s12909-015-0381-7

[8] Baker R, Blumberg SJ, Brick JM, Couper MP, Courtright M, Dennis JM, Dillman D, Frankel MR, Garland P, Groves RM, Kennedy C, Krosnick J, Lavrakas PJ, Lee S, Link M, Piekarski L, Rao K, Thomas RK, Zahs D. Research Synthesis: AAPOR Report on Online Panels. Publ Opin Quart. 2010;74:711-781. DOI: 10.1093/poq/nfq048

[9] Weaver R, Salamonson Y, Koch J, Porter G. The CSI Effect at University: Forensic Science Students' Television Viewing and Perceptions of Ethical Issues. Austr J Forensic Sci. 2012;44:381-391. DOI: 10.1080/00450618.2012.691547

[10] Tobaiqy M, McLay J, Ross S. Foundation year 1 doctors and clinical pharmacology and therapeutics teaching. A retrospective view in light of experience. Br J Clin Pharmacol. 2007;64(3):363-372. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2007.02925.x

[11] Baldwin MJ, Abouyannis M, Butt TF. Essential therapeutics skills required of junior doctors. Persepct Med Educ. 2012;1(5-6):225-236. DOI: 10.1007/s40037-012-0032-1

[12] Johannsen W. Einfluss realitätsnaher Szenarien mit Simulationspatienten auf studentische Selbsteinschätzungen pharmakologischer Expertise und Verbesserungsvorschläge für die pharmakologische Ausbildung – eine Interview- und Fragebogenstudie. Dissertationsschrift. Köln: Universität zu Köln; 2012. Zugänglich unter/available from: https://repository.publisso.de/resource/frl%3A5078763

[13] Karay Y, Matthes J. A study on effects of and stance over tuition fees. GMS J Med Educ. 2016;33(1):Doc6. DOI: 10.3205/zma001005