Erste Daten zu MBOR in der Onkologie

Monika Steimann 1Hilke M. Rath 2

Karl-Heinz Zurborn 3

Martin Rotsch 4

Uwe Koch 2

Corinna Bergelt 2

1 HELIOS Klinik Lehmrade, Lehmrade, Deutschland

2 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, Hamburg, Deutschland

3 HELIOS Klinik Ahrenshoop, Ahrenshoop, Deutschland

4 HELIOS Klinik Schloss Schönhagen, Brodersby, Deutschland

Zusammenfassung

Auf Grund der zunehmenden Zahl von Langzeitüberlebenden einer Krebserkrankung wächst die Notwendigkeit berufliche Reintegration im Rahmen der onkologischen Rehabilitation zu erleichtern. Berichtet werden Evaluationsergebnisse zu einem spezifisch entwickelten medizinisch beruflich orientierten Rehabilitationskonzept in der stationären onkologischen Rehabilitation.

Auch wenig belastete Patienten gaben subjektiven Unterstützungs- und Beratungsbedarf an. Umgekehrt zeigt sich, dass Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, die 12 Monate nach der Rehabilitation nicht zur Arbeit zurückgekehrt sind, bereits initial hoch belastet sind. Für die onkologische Reha empfehlen sich deshalb spezifische Angebote für wenig belastete Rehabilitanden, wie berufliche Standortbestimmung, Stressbewältigung oder Coaching, während die Subgruppe der hochbelasteten intensive Trainings- und nachhaltige Angebote benötigt. Patienten der Interventionsgruppe kehrten in dieser Studie, tendenziell früher an den Arbeitsplatz zurück und schätzten zum Katamnesezeitpunkt ihre subjektive berufliche Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit nachhaltig höher ein als die Vergleichsgruppe.

Ausgangssituation

Durch die Therapieerfolge in den letzten Jahrzehnten wächst die Zahl der Langzeitüberlebenden mit Krebs. 50% dieser Cancer Survivor sind unter 65 Jahre alt [1]. Im Schnitt kehren 62% von ihnen zur Arbeit zurück [2], [3]. Dennoch spielten Return to work und berufliche Wiedereingliederung bisher in der onkologischen Rehabilitation nur eine untergeordnete Rolle. Es gab bisher keine evaluierten Therapieangebote und evaluierten Konzepte. Im deutschen Sprachraum waren bislang keine systematischen Studien zum Thema return to work in der Onkologie und in der onkologischen Rehabilitation publiziert. In der internationalen Literatur sind Studien mit Brustkrebspatientinnen überrepräsentiert.

Medizinisch-beruflich orientiertes Rehabilitationskonzept der HELIOS Klinik Lehmrade

[Tab. 1]Ab ca. 2005 wurde deshalb in der HELIOS Klinik Lehmrade ein medizinisch beruflich orientiertes Rehabilitationskonzept (MBOR) entwickelt, an dem alle therapeutischen Bereiche beteiligt sind. In das ärztliche Aufnahmegespräch wurden die Erhebung der Berufsanamnese mit einem ausführlichen standardisierten Anamnesebogen und die Einholung einer Arbeitsplatzbeschreibung (am besten vom Betriebsarzt) integriert. Individuelle berufsbezogene Therapieziele werden im Rehapass des Patienten festgelegt. In der Ergotherapie können ergonomische Arbeitsplätze, Hilfsmittel am Arbeitsplatz und Hirnleistungstraining erprobt werden. Berufsbezogene Rückengymnastik und spezifische berufsorientierte Gymnastik für Brustkrebspatienten werden in der Physiotherapie angeboten. Das interdisziplinäre psychosoziale Gruppengespräch „back to work“ hilft belasteten Patienten medizinische und soziale Risiken abzuwägen und die eigene berufliche Motivation neu zu bewerten. Rehaberater und Rentenberater der Deutschen Rentenversicherung sind in das Konzept einbezogen. Die Beobachtungen und Ergebnisse der stationären Rehabilitation fließen in die mit dem Patienten zu Beginn und Ende diskutierte, schriftlich festgehaltene sozialmedizinische Einschätzung ein.

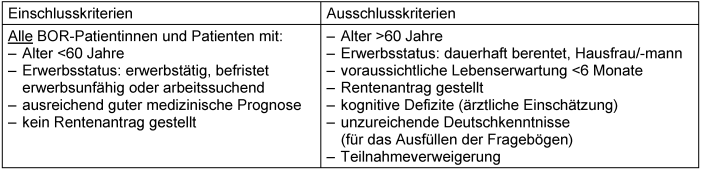

Tabelle 1: Ein- und Auschlusskriterien für die Studienteilnahme

Evaluation

Die Wirksamkeit dieses explizit berufsorientiert ausgerichteten Rehabilitationsprogramms wurde im Rahmen einer multizentrischen quasi experimentellen Feldstudie (Tabelle 1 [Tab. 1]) gemeinsam mit dem Institut und der Poliklinik für Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf überprüft [4]. Haupt-Outcomekriterium war die Rückkehrrate zur Arbeit, Nebenkriterien der Umgang mit arbeitsbedingten Belastungen, die berufliche Leistungsfähigkeit und die Zufriedenheit mit der Arbeitssituation.

Die Interventionsgruppe bildeten onkologische Rehabilitanden der HELIOS Klinik Lehmrade mit spezifischer beruflicher Rehabilitation. Die Vergleichsgruppe wurde von onkologischen Rehabilitanden in den Kliniken in Ahrenshoop und Schloss Schönhagen gebildet. Im Rahmen der prospektiven Längsschnittuntersuchung wurden Daten zu Beginn der Rehabilitation sowie sechs und zwölf Monate nach Rehabilitation erhoben.

Folgende Hypothesen wurden a priori definiert: In der Interventionsgruppe wird ein höherer Anteil von Patienten zur Arbeit zurückkehren. In der Interventionsgruppe wird sich eine höhere berufliche Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit mit der Arbeitssituation finden. Rehabilitanden in der Interventionsgruppe können besser mit arbeitsbedingten Belastungen umgehen.

Ergebnisse

Insgesamt konnten beim ersten Messzeitpunkt N=477 Patientinnen und Patienten befragt werden, zum dritten Messzeitpunkt (12 Monate nach Abschluss der Rehabilitation) nahmen noch 309 Patientinnen und Patienten teil. Die Rehabilitanden waren im Mittel 49,5 (Interventionsgruppe) bzw. 48,1 (Vergleichsgruppe) Jahre alt, 75% bzw. 71% der Stichprobe waren Frauen. Die häufigsten Rehabilitationsdiagnosen waren bösartige Neubildungen der Brustdrüse (38% bzw. 42%) und der Verdauungsorgane (26% bzw. 113%).

Im Vergleich zu einer Referenzstichprobe (31% berufliche Belastung) fand sich in der Interventionsgruppe ein geringerer Anteil beruflich belasteter Rehabilitanden (19%). Dennoch gaben 26% der Rehabilitanden Bedarf an berufsorientierten Angeboten, Beratungen und Unterstützung an.

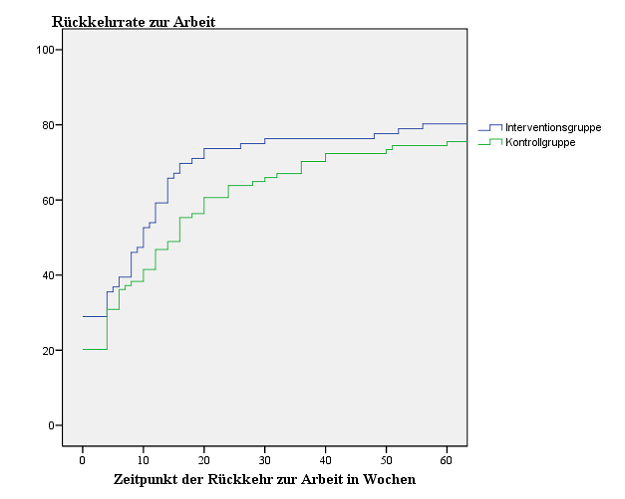

Insgesamt fanden sich sowohl in der Interventionsgruppe als auch in der Vergleichsgruppe sehr hohe Raten der Rückkehr zur Arbeit. Sechs bzw. zwölf Monate nach Abschluss der Rehabilitation lag die Rate derjenigen, die die berufliche Tätigkeit wieder aufgenommen haben in der Interventionsgruppe (81/86%) jeweils etwas höher als in der Vergleichsgruppe (75/79%). Die Analyse der Dauer bis zur Rückkehr zur Arbeit anhand der Patientinnen und Patienten, die die Rehabilitation als AHB-Maßnahme in Anspruch genommen hatten, zeigt dass die Rehabilitanden der Interventionsgruppe tendenziell früher zur Arbeit zurückkehren als Rehabilitanden der Vergleichsgruppe (Log-Rank test, p=.118; Abbildung 1 [Abb. 1]).

Abbildung 1: Kaplan-Meier-Kurven zur Dauer bis zur Rückkehr zur Arbeit (nur Rehabilitanden in AHB-Maßnahmen, N=174)

Signifikante Unterschiede zeigten sich in der Nachhaltigkeit der Rehabilitation: So berichteten die Rehabilitanden in der Interventionsgruppe nach sechs Monaten signifikant häufiger, das in der Rehabilitation Erlernte im Alltag umsetzen und beim beruflichen Wiedereinstieg nutzen zu können. Insbesondere im Hinblick auf die subjektive berufliche Leistungsfähigkeit schätzen sich nach einem Jahr die Rehabilitanden der Interventionsgruppe signifikant häufiger als voll leistungsfähig ein (46% vs. 29% in der Vergleichsgruppe, p(χ2)=.030, [5]).

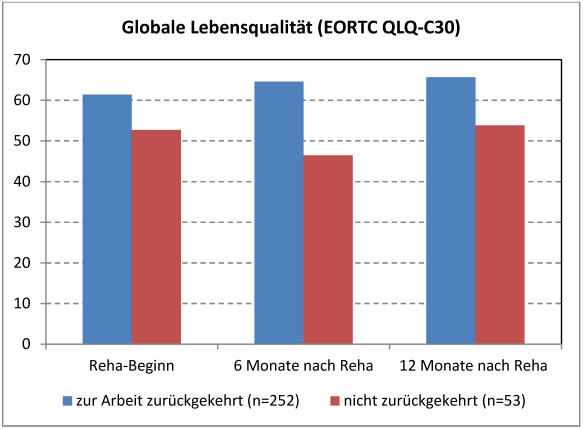

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu Interventions- oder Vergleichsgruppe zeigt sich, dass diejenigen Rehabilitanden, die auch zwölf Monate nach Abschluss der Rehabilitation nicht zur Arbeit zurückgekehrt sind in allen Funktionsskalen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (gemessen mit EORTC QLQ-C30) ebenso wie in der globalen Lebensqualität zu allen Zeitpunkten signifikant schlechtere Werte berichten als diejenigen, die zur Arbeit zurückkehren (alle p≤.001; Abbildung 2 [Abb. 2]).

Abbildung 2: Globale Lebensqualität bei zur Arbeit zurückgehrten (n=252) bzw. nicht zurückgekehrten Rehablitanden (n=53) zu den drei Messzeitpunkten der Studie

Fazit für die Praxis

Zwar scheinen Krebspatientinnen und -patienten in Bezug auf berufliche Belastungen im Vergleich zu Patientinnen und Patienten anderer Indikationsgebiete keine besonderen Auffälligkeiten aufzuweisen, sie haben aber trotzdem einen subjektiven Unterstützungs- und Beratungsbedarf im Sinne einer ganzheitlichen Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenssituation angesichts der Lebenskrise Krebs. Für die Onkologie empfehlen sich deshalb indikationsspezifische Angebote für wenig belastete Rehabilitanden wie eine berufliche Standortbestimmung oder Coaching mit Themen wie Stressbewältigung, Haltung zur Arbeit und eigene Verantwortung für die Arbeitsatmosphäre.

Die Rückkehrraten in den onkologischen Stichproben sind höher als in anderen Indikationen [6], [7]. Sowohl in der Interventions- als auch in der Vergleichsgruppe sind möglicherweise Deckeneffekte erreicht. Rehabilitandinnen und Rehabilitanden der Interventionsgruppe nehmen wahr, in Bezug auf berufsbezogene Aspekte nachhaltig beraten worden zu sein und benötigen im Katamnesezeitraum weniger weitere berufsbezogene Beratungen. Insbesondere schätzen sie ihre berufliche Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit ein Jahr nach der Rehabilitation signifikant höher ein.

Umgekehrt zeigt sich, dass Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, die nicht zur Arbeit zurückkehren bereits initial hoch belastet sind und auch im Verlauf eine besonders belastete Subgruppe darstellen. Für diese Subgruppe der hochbelasteten ist die Entwicklung spezifischerer Angebote erforderlich.

Anmerkungen

Interessenkonflikte

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Förderung und Dank

Wir danken dem Verein zur Förderung der Rehabilitationsforschung in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein (vffr) für die finanzielle Förderung des Projekts (Projektnummer 117) sowie den Teams der Rehabilitationskliniken Lehmrade, Schloss Schönhagen und Ahrenshoop für die Unterstützung bei der Durchführung der Studie. Weiterhin danken wir allen Patientinnen und Patienten, die an der Studie mitgewirkt haben.

Zusammenhang

Der Artikel ist die Zusammenfassung eines Vortrags anlässlich der Veranstaltung der Wilsede-Schule „Cancer Survivorship – oder wie sieht das Leben nach der Krebserkrankung und deren Behandlung aus“, 26.09.–28.09.2013 (https://www.wilsede-schule-akademie.de/cancersurvivorship.html).

Literatur

[1] Short PF, Vasey JJ, Tunceli K. Employment pathways in a large cohort of adult cancer survivors. Cancer. 2005 Mar 15;103(6):1292-301. DOI: 10.1002/cncr.20912[2] Spelten ER, Sprangers MA, Verbeek JH. Factors reported to influence the return to work of cancer survivors: a literature review. Psychooncology. 2002 Mar-Apr;11(2):124-31. DOI: 10.1002/pon.585

[3] Mehnert A. Employment and work-related issues in cancer survivors. Crit Rev Oncol Hematol. 2011 Feb;77(2):109-30. DOI: 10.1016/j.critrevonc.2010.01.004

[4] Bergelt C, Koch U, Steimann M, Böttcher H. Evaluation eines berufsorientierten Rehabilitationskonzeptes in der stationären onkologischen Rehabilitation. Projektabschlussbericht. Hamburg; 2011. Verfügbar unter: http://www.reha-vffr.de/internet/reha-vffr/vffrport.nsf/ispvwLaunchDoc/C9D80CFA7EAD4D92C1257817004EAA8B/$FILE/Abschlussbericht_Bergelt,Koch&Steimann_vffr-117_Onlineversion.pdf

[5] Böttcher HM, Steimann M, Ullrich A, Rotsch M, Zurborn KH, Koch U, Bergelt C. Evaluation eines berufsbezogenen Konzepts im Rahmen der stationären onkologischen Rehabilitation. Rehabilitation (Stuttg). 2013 Oct;52(5):329-36. DOI: 10.1055/s-0032-1329961

[6] Bürger W, Dietsche S, Morfeld M, Koch, U. Multiperspektivische Einschätzungen zur Wahrscheinlichkeit der Wiedereingliederung von Patienten ins Erwerbsleben nach orthopädischer Rehabilitation – Ergebnisse und prognostische Relevanz. Rehabilitation (Stuttg). 2001 Aug;40(4):217-25. DOI: 10.1055/s-2001-15992

[7] Mittag O, Kolenda KD, Nordman KJ, Bernien J, Maurischat C. Return to work after myocardial infarction/coronary artery bypass grafting: patients’ and physicians’ initial viewpoints and outcome 12 months later. Soc Sci Med. 2001 May;52(9):1441-50. DOI: 10.1016/S0277-9536(00)00250-1