[Implementation of computer learning cases into the curriculum of internal medicine]

Martin R. Fischer 1Bernadette Aulinger 1

Veronika Kopp 1

1 Klinikum der Universit?t M?nchen, Medizinische Klinik-Innenstadt, M?nchen, Deutschland

Abstract

Computer-based interactive clinical cases were introduced in 1999 to improve problem-solving abilities in undergraduate education in internal medicine at the University of Munich; the content of online cases was matched with the main lecture. Course credits were given for the successful processing of four cases; an additional eight cases were offered to the students for voluntary use. Only the required cases were used substantially (between 89% and 95% of all students) whereas a minority of students (between 5% and 11%) used the cases voluntarily. In spite of this predominantly extrinsic motivation, most students expressed a high level of intrinsic motivation and rated their self-reported learning success as high. The difficulty of cases was rated as appropriate. This was supported by quantitative data on the correctness of students' answers. In summary, the integration of computer-based cases into a face-to-face learning curriculum should be coupled with the course assessment framework.

Keywords

case-based learning, computer-based training, undergraduate medical education

Einleitung

Die Kritik an traditionellen Unterrichtsformen f?rderte zunehmend den Einsatz problemorientierter Ans?tze [1]. Dennoch ist die Integration von problemorientierten Lernformen in die bestehenden Curricula aufgrund der ben?tigten Personal-, Raum- und Zeitressourcen problematisch. Daher wurde auf computergest?tzte Lehr-Lernarrangements zur?ckgegriffen, die jedoch oft nur punktuell und in Pilotszenarien integriert wurden [2], [3]. An der LMU M?nchen wurden im Wintersemester (WS) 1999/2000 und im Sommersemester (SS) 2000 Computerlernf?lle in die Lehre der Inneren Medizin integriert, um die Probleml?sekompetenz der Studierenden zu f?rdern [4], [5].

Integration von Lernf?llen in das Curriculum

Das Themengebiet der Inneren Medizin wurde - verbunden mit einem einsemestrigen Bedside-Teaching - in einer zweisemestrigen Vorlesung vermittelt, die sich an die Studierenden des 3. und 4. klinischen Semesters richtete. Um den Lernerfolg kontrollieren zu k?nnen, wurden im Rahmen der Vorlesung sechs Testate innerhalb eines Semesters geschrieben, die zuvor nicht angek?ndigt wurden. Zum Erwerb des Scheines mussten mindestens vier Testate bestanden werden.

Der Testaterwerb bot eine gute M?glichkeit, Lernf?lle in das Curriculum einzubinden, da dadurch eine geeignete Motivationslage bei den Studierenden geschaffen werden konnte. So wurden ab dem WS 1999/2000 sechs medizinische Computerlernf?lle passend zu den Themen der Vorlesung zeitlich gestaffelt angeboten. Durch die Bearbeitung dieser F?lle konnten maximal zwei der vier notwendigen Testate erworben werden.

Im einzelnen sah die Einf?hrung der Lernf?lle folgenderma?en aus: Die Studierenden wurden in Kleingruppen zu je 16 Personen in das Computerlernprogramm CASUS eingef?hrt. In dieser Einf?hrungsveranstaltung bestand die Option, einen Fall in Zweier-Gruppen erfolgreich und vollst?ndig zu bearbeiten und dadurch ein Testat zu erwerben. B?cher, Internet, Vorlesungsaufzeichnungen und andere Hilfsmittel durften dabei zu Rate gezogen werden. Der Tutor stand nur bei Problemen hinsichtlich der Bedienung des Lernprogramms zur Verf?gung. Im Laufe des Semesters wurden die restlichen f?nf, auf die Vorlesungsinhalte abgestimmten Lernf?lle freigeschaltet. Um ein weiteres Testat mit CASUS zu erwerben, mussten im WS 1999/2000 weitere zwei bzw. im SS 2000 weitere drei Lernf?lle vollst?ndig und erfolgreich bearbeitet werden. Dabei konnten die Studierenden den Computerlernraum nutzen oder von extern ?ber Internet auf die F?lle zugreifen. Zus?tzlich wurde f?r zwei Stunden pro Woche tutorielle Hilfe f?r Programm- und Bedienungsschwierigkeiten angeboten.

Die Integration der Lernf?lle beruhte also zum einen auf der thematischen Abstimmung der F?lle mit den Vorlesungsinhalten, zum anderen auf dem Testaterwerb als Motivation. Zus?tzlich fand f?r alle Studierenden eine verpflichtende Einf?hrungsveranstaltung statt, in der auch Computerunerfahrene den Umgang mit dem System lernen sollten.

Inwiefern die Integration erfolgreich war und wie die Lernf?lle bei den Studierenden aufgenommen wurden, wird im Folgenden aus den Ergebnissen einer Fragebogenerhebung abgeleitet.

Methode

CASUS - ein fallbasiertes Computerlernprogramm

CASUS ist ein fallbasiertes Computerlernprogramm, das nach einer konstruktivistischen Lehr-Lernphilosophie entwickelt wurde [6]. Einem CASUS-Lernfall liegt ein Fall aus der medizinischen Praxis zugrunde, der den Lernenden realit?tsnah pr?sentiert wird und aus der Perspektive eines diagnostizierenden und behandelnden Arztes zu bearbeiten ist. Es sind Programmelemente implementiert, die den Lernprozess lenken und unterst?tzen und die Studierenden auffordern, sich aktiv an der Probleml?sung zu beteiligen. Damit werden Bedingungen hergestellt, die der tats?chlichen Arbeitssituation des Mediziners ?hnlich sind, die aber die Studierenden dennoch nicht ?berfordern [7].

Fragebogen und Untersuchungsteilnehmer

Der eingesetzte elektronische Fragebogen wurde eigens f?r den Gebrauch von CASUS entwickelt. Er wird nach Beenden einer CASUS-Sitzung automatisch aufgerufen. Der Fragebogen beinhaltet u.a. Fragen zur Akzeptanz und zum subjektiven Lernerfolg. Die 6-stufige Rating-Skala reicht von 1 „trifft ?berhaupt nicht zu" bis 6 „trifft voll zu".

Der Fragebogen wurde in beiden Semestern eingesetzt. Im Wintersemester 1999/2000 wurde der Einf?hrungskurs von insgesamt 216 Studierenden besucht. Im Sommersemester 2000 nahmen 221 Studierende am Einf?hrungskurs teil. Von diesen insgesamt 437 Studenten wurde der Fragebogen nach 886 Lernsitzungen ausgef?llt. Bei einer Gesamtzahl von 1019 Lernsitzungen in diesem Jahr entspricht dies einer R?cklaufquote von 87%.

Ergebnisse

Nutzung des Angebots

Im Wintersemester 1999/2000 wurden 459 Fallbearbeitungen gez?hlt, wobei in 93% der Fallbearbeitungen (427 Sitzungen) die F?lle auch abschlossen wurden. F?r ein Testat mussten zwei F?lle vollst?ndig und erfolgreich bearbeitet werden. Lediglich 52 (11%) der Fallbearbeitungen erfolgten freiwillig. Nach der Einf?hrungsveranstaltung, in der der erste Fall bearbeitet werden konnte, wurden haupts?chlich die F?lle zwei und drei bearbeitet. Der sechste Fall wurde dagegen nur von 14 Studierenden (3%) bearbeitet.

Im Sommersemester 2000 wurden 560 Fallbearbeitungen aufgezeichnet, wobei in 492 F?llen (86%) die F?lle vollst?ndig bearbeitet wurden. In diesem Semester mussten drei weitere Lernf?lle vollst?ndig bearbeitet werden, um das Testat erwerben zu k?nnen. Die Anzahl der Lernsitzungen, die nicht dem Testaterwerb galten, lag bei 29 (5%). Die F?lle 2 bis 5 wurden jeweils von ca. der H?lfte der Studierenden bearbeitet. Lediglich der sechste wurde kaum mehr aufgerufen.

Betrachtet man diese Zahlen, zeigt sich, dass die Lernf?lle in erster Linie genutzt wurden, um die zwei Testate zu erwerben. Dies machen die Zahlen der freiwilligen Bearbeitung (5% bzw. 11%) deutlich. Dass die Bearbeitung der F?lle durch den Testaterwerb motiviert ist, zeigt auch der Vergleich der beiden Kurse hinsichtlich der Bedingungen zum Testaterwerb. Lag im Wintersemester 1999/2000 die Bedingung des Testaterwerbs bei zwei F?llen, wurden kaum mehr als zwei F?lle bearbeitet; mussten drei F?lle erfolgreich und vollst?ndig abgeschlossen werden, wurden diese Anforderungen erf?llt, um das Testat zu erwerben. Das Heraufsetzen der Anforderungen ging jedoch zu Lasten der freiwilligen Bearbeitung. Diese sank von 11% auf 5%.

Thematischer Bezug zwischen Vorlesung und F?lle

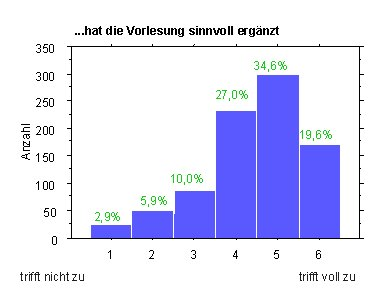

Ein wichtiges Prinzip zur Integration der Computerlernf?lle war die Abstimmung auf die Vorlesungsinhalte. Mehr als die H?lfte der Studierenden (54%) gab an, dass dies gelungen ist. Mehr als ein Viertel der Studierenden fand, dass die F?lle die Inhalte der Vorlesung sinnvoll erg?nzten. Knappe 9% konnten dagegen keine sinnvolle Erg?nzung feststellen (Abbildung 1 [Abb. 1]).

Akzeptanz der Fallbearbeitung

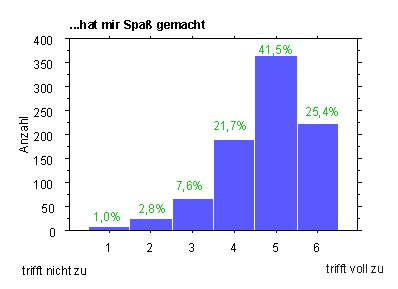

In 67% aller Sitzungen wurde die Frage „Die Bearbeitung des Falls hat mir Spa? gemacht" zustimmend mit dem Wert 5 oder 6 der Rating-Skala beantwortet. Nur in 4% wurde diese Aussage verneint (Abbildung 2 [Abb. 2]). Auf die Frage, ob die Studierenden nach der jeweiligen Lernfallbearbeitung weitere F?lle bearbeiten m?chten, wurde in 95% mit Ja geantwortet. In nur 5% der Sitzungen wollten die Studierenden keine weiteren F?lle mehr bearbeiten.

Subjektiver Lernerfolg

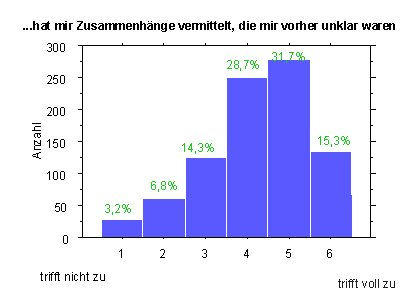

Der Aussage, dass durch die Bearbeitung des Falles Zusammenh?nge vermittelt wurden, die vorher unklar waren, konnten 47% der Studierenden zustimmen. Lediglich 10% gaben in dieser Hinsicht keinen subjektiven Lernerfolg an (Abbildung 3 [Abb. 3]).

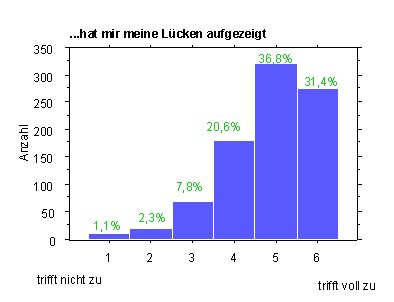

Ein weiterer Aspekt des subjektiven Lernerfolgs wurde mit dem Item „Die Bearbeitung des Falls hat mir meine L?cken aufgezeigt" erhoben. Dieser Aussage konnten fast 70% der Studierenden ohne bzw. mit geringer Einschr?nkung zustimmen (Abbildung 4 [Abb. 4]).

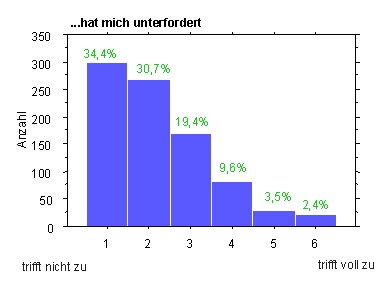

Anforderungsniveau

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Einsch?tzung des Anforderungsniveaus der F?lle durch die Studierenden. Die Schwierigkeit einer Aufgabe soll nur knapp ?ber dem jeweiligen Niveau des Lerners liegen [8], um lernwirksam werden zu k?nnen. Aufgaben sollten demnach so gestellt werden, dass die Studierenden gefordert, aber nicht ?berfordert werden und dass sie den Schwierigkeitsgrad auch als angemessen empfinden. Die Aussage „Die Bearbeitung des Falls hat mich unterfordert" konnten 65% der Studierenden verneinen (Abbildung 5 [Abb. 5]).

Lernerfolg

Die Einsch?tzungen der Studierenden hinsichtlich des Anforderungsniveaus lassen sich mit objektiven Daten best?tigen. Durch die Datenbankaufzeichnungen im Programm konnte festgestellt werden, wie viele der in den F?llen gestellten Fragen richtig beantwortet wurden. Durchschnittlich bel?uft sich dieser Wert auf 70%. Dieser Wert muss jedoch einschr?nkend betrachtet werden, da es bei der Auswertung der offenen Fragen zu Schwierigkeiten kam: die Verschlagwortung und damit das Erkennen der richtigen Begriffe war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gen?gend ausgereift, sodass richtige Antworten zum Teil als falsch bewertet wurden. Es ist also anzunehmen, dass die Studierenden im Mittel mehr als 70% der Fragen richtig beantworteten. Da aber die Freitextantwort nur eine unter f?nf m?glichen Fragetypen ist, ist dieser Bias als gering einzusch?tzen.

Diskussion

F?r die erfolgreiche Integration von Computerlernf?llen in das traditionelle Curriculum der Inneren Medizin liegt ein Schl?ssel zum Erfolg in der thematischen Abstimmung zwischen Vorlesungsinhalten und Fallinhalten. Dass diese Integration jedoch nur auf der Basis eines Testaterwerbs m?glich war, ist ebenfalls deutlich geworden. Ist die prim?re Motivation der Studierenden bei der Fallbearbeitung auch der Testaterwerb, so macht ihnen die Fallbearbeitung in den meisten F?llen Spa?. Dies wird auch in der Frage, ob die Studierenden weitere F?lle bearbeiten m?chten, deutlich. Zudem ist der Gro?teil der Studierenden davon ?berzeugt, etwas aus der Fallbearbeitung gelernt zu haben. Die F?lle weisen nach Angaben der Studierenden und der gemessenen Erfolgsquote einen angemessenen Schwierigkeitsgrad auf. Insofern kann das Einf?hren von Computerlernf?llen als Erg?nzung zur Vorlesung und als Vorbereitung auf das Bedside-Teaching in Zusammenhang mit einem Leistungsnachweis im klinischen Studienabschnitt empfohlen werden [9]. In einem weiteren Schritt sollten die Computerlernf?lle nicht nur mit Vorlesungen zur Inneren Medizin verkn?pft, sondern auch mit Seminaren und Kleingruppenunterricht verzahnt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet der Computerf?lle ist in Semesterabschlusspr?fungen zu sehen, ein Thema, das in Hinblick auf die neue Approbationsordnung [10] an Wichtigkeit gewinnen wird, da die Fakult?ten in Zukunft mehr benotete Pr?fungen abhalten m?ssen; computergest?tzte Pr?fungsverfahren versprechen dabei Vorteile bzgl. der Auswertungsaufwendungen und der kooperativen Nutzung von Pr?fungsinstrumenten durch mehrere Fakult?ten.

Literatur

[1] Camp G. Problem-Based Learning: A Paradigm Shift or a Passing Fad? MEO. 1996;1:2.[2] Gerike TG, Baehring TU, Hentschel B, Fischer A, Scherbaum WA. Model trial: use and evaluation of a problem-oriented learning program in internal medicine. Med Klin. 1999; 94:76-81.

[3] Scherbaum WA. The role of problem-oriented learning programs in internal medicine; comment. Med Klin. 1999;94:74-5.

[4] Feltovich PJ, Coulson RL, Spiro RJ, Dawson-Saunders BK. Knowledge application and transfer for complex tasks in ill-structured domains: Implications for instruction and testing in biomedicine. In: Evans DA, Patel VL, eds. Advanced models of cognition for medical training and practice. Berlin: Springer; 1992. p. 213-244.

[5] Gr?sel C, Mandl H. F?rderung des Erwerbs diagnostischer Strategien in fallbasierten Lernumgebungen. Unterrichtswissenschaft. 1993;21:355-370.

[6] Fischer MR, Schauer S, Gr?sel C, Baehring T, Mandl H, G?rtner R, Scherbaum W, Scriba PC. CASUS model trial. A computer-assisted author system for problem-oriented learning in medicine. Z ?rztl Fortbild (Jena). 1996;90(5):385-9.

[7] Fischer MR. CASUS - An authoring and learning tool supporting diagnostic reasoning. Z Hochschuldidaktik. 2000;1:87-98.

[8] Vygotsky LS. Denken und Sprechen. Stuttgart: Fischer; 1934/1991.

[9] Simonsohn AB, Fischer M. Fallbasiertes computergest?tztes Lernen in der Inneren Medizin an der Universit?t M?nchen: Erfolgreiche Integration oder ?berfl?ssiger Zusatz? In: Puppe F, Albert J, Bernauer J, Fischer M, Klar R, Leven J, eds. Rechnergest?tzte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin. Aachen: Shaker; 2003. p. 231-242.

[10] Approbationsordnung f?r ?rzte (?appO) vom 27.06.2002. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002, Teil 1, Nr. 44.