[Practice-related examinations are feasible]

Markus Schrauth 1Reimer Riessen 2

Tobias Schmidt-Degenhard 3

Hans-Peter Wirtz 4

Jana J?nger 5

Hans-Ulrich H?ring 6

Claus D. Claussen 7

Stephan Zipfel 1

1 Universit?tsklinikum T?bingen, Med. Klinik, Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, T?bingen, Deutschland

2 Universit?tsklinikum T?bingen, Med. Klinik, Abteilung Internistische Intensivmedizin, T?bingen, Deutschland

3 Universit?t T?bingen, Mitglied der Studienkommission, T?bingen, Deutschland

4 Universit?t T?bingen, Lehrreferat der Medizinischen Fakult?t, T?bingen, Deutschland

5 Kompetenzzentrum f?r Pr?fungen in der Medizin, Heidelberg, Deutschland

6 Universit?t T?bingen, Studiendekan der Medizinischen Fakult?t, T?bingen, Deutschland

7 Universit?t T?bingen, Dekan der Medizinischen Fakult?t, T?bingen, Deutschland

Abstract

The 9th Revision of the German Federal Medical Training Regulations demands a practice-related assessment of medical students. On the way to these new regulations German faculties face as well problems related to a lack of experience of lecturers, tutors, examiners, and students with the required examination procedures as strains of a financial and logistic kind. How to succeed in introducing suitable examinations at short notice and which positive effects can be achieved is shown by the Faculty of Medicine of the university of T?bingen.

Keywords

federal medical training regulations, faculty development, examination, standardized patients, objektive structured clinical examination

Einleitung

Die Medizinischen Fakult?ten der deutschen Hochschulen sind durch die Umsetzung der neuen Approbationsordnung f?r ?rzte [1] in vielf?ltiger Weise gefordert: Neben der Erarbeitung neuer Curricula und Studienordnungen sowie Umbau des klinischen Unterrichtes sind neue, praxisorientierte Formen der Leistungskontrolle einzuf?hren. Wo bisher meist Klausuren oder personell und zeitlich sehr aufw?ndige m?ndliche Pr?fungen zur ?berpr?fung des Lernerfolges dienten, m?ssen von nun an neue, in Deutschland bisher wenig etablierte Verfahren wie z.B. das „Objective Structured Clinical Examination" (OSCE) eingesetzt werden. Besondere Probleme hierbei sind mangelnde Erfahrung der Lehrverantwortlichen, Pr?fer und Studierenden mit den neuen Pr?fungsformen sowie logistische und finanzielle Belastungen der Fakult?ten.

In T?bingen ist nach ?nderung der Studienordnung die praktische ?berpr?fung von Anamnese/Gespr?chsf?hrung und k?rperlicher Untersuchung nach Abschluss des zweiten klinischen Semesters vorgesehen; Fertigkeiten und Kenntnisse zu speziellerer Diagnostik und Therapie sollen nach dem f?nften klinischen Semester gepr?ft werden [9]. F?r beide Pr?fungen entschied sich die T?binger Fakult?t f?r die mittlerweile gut evaluierte [4] aber aufw?ndige Pr?fungsform des „Objektive Structured Clinical Examination" (OSCE).

Das erstmals 1979 von Harden und Gleeson [4] beschriebene „Objective Structured Clinical Examination" oder kurz „OSCE" besteht aus einer Reihe von Pr?fungsstationen, die jeder Pr?fling ?hnlich einem Zirkeltraining nacheinander absolviert. An den einzelnen Stationen wird je eine klinisch-praktische Aufgabe mit Zeitvorgabe (meist 5 bis 6 Minuten) gestellt. Die Aufgabenstellungen reichen von strukturierter Anamneseerhebung (z.B. Leitsymptom Kopfschmerz) ?ber Sequenzen der k?rperlichen Untersuchung (z.B. Untersuchung des oberen Sprunggelenkes) bis zur R?ntgenbildbefundung. Auch PC-gest?tzte Stationen wie die Beurteilung eines eingespielten Herzger?usches finden Verwendung. Gespr?ch und Untersuchung werden in einem OSCE wegen der raschen Frequenz und der Anzahl der nacheinander gepr?ften Studenten nicht an realen, sondern an Simulationspatienten (SP) gepr?ft [2]. An jeder Station befindet sich ein Pr?fer, der die Pr?fungsleistung jedes Pr?flings in standardisierter Weise mittels einer Checkliste erfasst, in welcher die Beurteilungskriterien und der Erwartungshorizont festgelegt sind. Die Pr?fungsmethodik des OSCE ist mittlerweile umfangreich evaluiert worden und in vielen, v.a. angloamerikanischen L?ndern etabliert [5] .

Projektbeschreibung

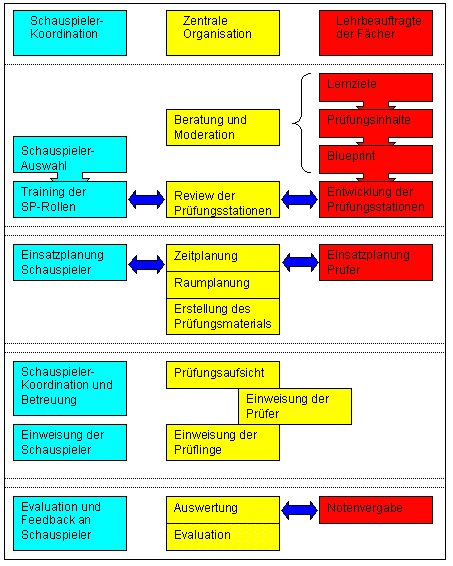

Da praktische Pr?fungen in T?bingen zuvor nicht durchgef?hrt wurden, waren zu Beginn des Implementierungsprozesses nur vereinzelte Dozenten (z.B. durch Schulungsangebote des Kompetenzzentrums f?r Hochschuldidaktik in der Medizin, T?bingen) mit der Pr?fungsform OSCE vertraut und es bestanden keine diesbez?glichen Organisationsstrukturen. Zur Vorbereitung und Durchf?hrung des ersten OSCE wurde deshalb eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die neben der Moderation des Implementierungsprozesses die Pr?fungsplanung und -leitung ?bernahm. F?r die zentrale Pr?fungsorganisation wurde ein Assistenzarzt ?ber einen Zeitraum von drei Monaten zu 50% freigestellt. Wichtige Teilschritte der Implementierung waren die Schulung der Lehrbeauftragten, die Entwicklung des Pr?fungsformates, das Verfassen der Pr?fungsstationen, die Rekrutierung und Ausbildung von Schauspieler-Patienten und schlie?lich die Durchf?hrung des ersten OSCE. Die komplexe Organisationsstruktur der OSCE-Vorbereitung und Durchf?hrung verdeutlicht (Abbildung 1 [Abb. 1]).

Schulung der Lehrverantwortlichen und Entwicklung des Pr?fungsformates

Die Lehrbeauftragten der einzelnen F?cher arbeiteten sich in zwei fakult?tsinternen Workshops mit fachlicher Begleitung durch das Kompetenzzentrum Pr?fungen in der Medizin (KomPMed), Heidelberg, in die Methodik der OSCE-Pr?fung ein.

Der erste Workshop diente besonders der Verdeutlichung der komplexen Arbeitsschritte auf dem Weg zu einem OSCE-Pr?fungsparcours und organisatorischen Vereinbarungen, unter anderem ?ber die Erstellung von fachbezogenen Lernzielkatalogen.

Ein entscheidender Schritt im Rahmen des zweiten Workshops war die Formulierung des sogenannten „Blueprints". Hierbei wurden in gemeinsamer Arbeit aller beteiligten F?cher die Pr?fungsthemen so zusammengestellt, dass alle erforderlichen Pr?fungsbereiche in der gew?nschten Gr??enordnung vertreten waren.

Diese Zusammenarbeit erm?glichte einen intensiven Dialog zwischen den Fachvertretern ?ber Synergismen, ?berschneidungen und Schwerpunktsetzungen in den Lehrinhalten, die neben neuen Pr?fungskombinationen [7] auch in den zu formulierenden Lernzielkatalogen ihren Niederschlag fanden.

Die Studierenden wurden im Rahmen einer Informationsveranstaltung mit dem Pr?fungsprocedere vertraut gemacht und von den Lehrverantwortlichen der beteiligten F?cher noch einmal bez?glich des Pr?fungsumfanges informiert. Zur strukturierten Pr?fungsvorbereitung wurde den Studierenden weiterhin ein Referenz-Lehrbuch empfohlen.

Erstellung der Pr?fungsstationen

Die daran anschlie?ende Entwicklung der eigentlichen Pr?fungsaufgaben lag in der Hand der Lehrbeauftragten der beteiligten F?cher, wurde jedoch durch fachinterne Diskussion und einen formalen, pr?fungstechnischen und inhaltlichen Reviewprozess durch die zentrale Arbeitsgruppe begleitet. Unter Verwendung verbindlicher Formate wurde ein Pool an Pr?fungsstationen konzipiert, in denen h?ufige und typische Krankheitsbilder bzw. Befunde der jeweiligen F?cher als Matrix f?r die ?berpr?fung der kommunikativen und ?rztlich-praktischen F?higkeiten der Studierenden dienen sollten.

Ausbildung von Schauspieler-Patienten

Mit den Rollenvorgaben dieser Pr?fungsstationen im Hintergrund wurden im Rahmen eines von der T?binger Medizinischen Fakult?t gef?rderten Projektes 34 Laienschauspieler ausgew?hlt und zu Simulationspatienten ausgebildet. Dabei kamen nahezu geschlechtsparit?tisch Frauen und M?nner zwischen 19 und 76 Jahren unterschiedlicher Berufsgruppen zum Einsatz.

Durchf?hrung des ersten OSCE

Nach dem Aufbau des Parcours und einer f?r alle Pr?fer und Schauspieler verbindlichen Generalprobe wurde die eigentliche Pr?fung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in vier Bl?cken ? zwei Durchl?ufen durchgef?hrt. In einer Gesamtpr?fungszeit von etwa 10 Stunden wurden 144 Studierende gr??tenteils des sechsten Fachsemesters gepr?ft.

Ergebnisse

Die Studierenden erreichten durchschnittlich 19,2 von 25 m?glichen Punkten je Station. Die Pr?fungsergebnisse waren ann?hernd normalverteilt. Die vier Bl?cke mit unterschiedlichen Pr?fungsstationen unterschieden sich in der Durchschnittspunktzahl minimal (Range: 19,1-19,6), so dass von einem gleichbleibenden Schwierigkeitsgrad der vier Parcours ausgegangen werden kann.

Die direkt anschlie?ende schriftliche Evaluation enthielt durchweg positive Kommentare zu Organisation und Ablauf des OSCE. Die einzelnen Pr?fungsstationen wurden in ihrem formalen Aufbau mit der Durchschnittsnote 2,0 und in ihrem Inhalt mit der Note 2,1 bewertet. Die Schauspieler-Patienten bekamen die Durchschnittsnote 1,7. Kritisiert wurde von den Studierenden vor allem eine Diskrepanz zwischen den Lehr-/Lernzielkatalogen und dem real durchgef?hrten Unterricht einzelner F?cher; weiterhin wurde mehr Transparenz in der Bewertung der OSCE-Leistungen gew?nscht.

Die Schauspieler-Patienten vergaben f?r das spezielle Training vor ihrer T?tigkeit die Schulnote 1,6 und f?r die Betreuung w?hrend der Eins?tze die Note 1,5. Das Verhalten der Pr?flinge erlebten die SP weitgehend als angemessen und r?cksichtsvoll [8].

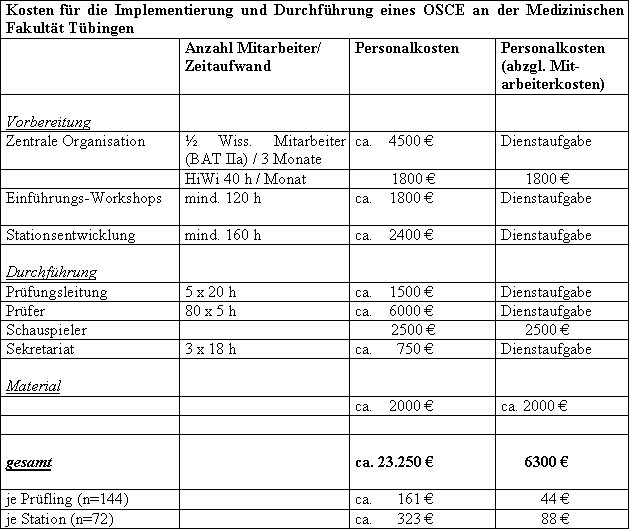

Neben Materialkosten und Schauspieler-Honoraren, die sich je Pr?fling auf ca. 44 € belaufen, waren beachtliche Arbeitsleistungen f?r Organisation, Entwicklung der Stationen und das Pr?fen an den Stationen vonn?ten, die von (meist ?rztlichen) Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstaufgaben erbracht wurden (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Diskussion

Trotz des eng gesteckten Zeitplanes und des hohen Arbeitsaufwandes bei der Implementierung erzielte der erste T?binger OSCE eine hohe Akzeptanz bei allen Beteiligten. Dar?ber hinaus deuten die Pr?fungsergebnisse auf gleichbleibende Qualit?t der vier Pr?fungsbl?cke hin.

Besonders wichtig erscheint vor dem Hintergrund, dass deutsche Medizinstudierende ihre Ausbildung in ?rztlich-praktischen Fertigkeiten, im Umgang mit Patienten und psychosozialer Kompetenz bisher als gr??tes Defizit im Medizinstudium erleben [6], die Beeinflussung des studentischen Lernverhaltens. Ein Kommentar: „Endlich machte es einmal Sinn, gemeinsam zu lernen und miteinander die Untersuchungstechniken zu ?ben!"

Die Kosten der OSCE-Implementierung sind betr?chtlich, liegen jedoch im internationalen Vergleich eher im unteren Bereich [3] und k?nnen in Zukunft durch etablierte Strukturen gesenkt werden.

Schlussfolgerung

Das Beispiel der Medizinischen Fakult?t T?bingen zeigt, dass die Implementierung einer klinisch-praktischen (OSCE-)Pr?fung betr?chtliche personelle und finanzielle Ressourcen erfordert, jedoch eine sehr gute Akzeptanz bei allen Beteiligten erreicht. Besonders wichtige „Nebenwirkungen" sind die F?rderung des Dialoges ?ber Fragen der medizinischen Ausbildung innerhalb der Fakult?t und die Steigerung praxisbezogenen Lernverhaltens der Studierenden.

Literatur

[1] Approbationsordnung f?r ?rzte vom 27. Juni 2002. Bundesgesetzblatt. 2002;1(44).[2] Barrows HS. An overview of the uses of standardized patients for teaching and evaluating clinical skills. Acad Med. 1993;68(6):443-51.

[3] Cusimano MD, Cohen R, Tucker W, Murnaghan J, Kodama R, Reznick R. A comparative analysis of the costs of administration of an OSCE (objective structured clinical examination). Acad Med. 1994;69(7):571-576

[4] Harden RM, Gleeson FA. Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE). Med Educ. 1979;13(1):41-54.

[5] Hodges B. OSCE! Variations on a theme by Harden. Med Educ. 2003;37(12):1134-1140.

[6] Jungbauer J, Kamenik C, Alfermann D, Brahler E. Wie bewerten angehende ?rzte r?ckblickend ihr Medizinstudium? Ergebnisse einer Absolventenbefragung. Gesundheitswesen. 2004;66(1):51-56.

[7] M?hrle M, J?rgens S, Zipfel S, Schrauth M. Moderne Pr?fung mit historischen Mitteln: Objective Structured Clinical Examination (OSCE) an Moulagen. Hautarzt. 2005;in press.

[8] Schrauth M, Schmulius N, Martens U, Riessen R, Zipfel S. Belastungen durch eine T?tigkeit als Simulationspatient (SP) in einer medizinischen Pr?fung. DKPM Dresden. Psychother Psych Med. 2005;55(2):91-164.

[9] Studienordnung f?r den Studiengang Humanmedizin an der Eberhard-Karls-Universit?t T?bingen. Amtl Bekanntm Univ T?bingen. 2003;29(20).