Angebotserhebung zum Thema "E-learning in der Medizin"

Hubert Liebhardt 1Magnus M?ller 1

Stefan Steinhauser 1

Wilfried Scholz 2

1 Universit?t Ulm, Medizinische Fakult?t, Studiendekanat, Ulm, Deutschland

2 Universit?t Ulm, Kompetenzzentrum E-Learning in der Medizin, Ulm, Deutschland

Abstract

In recent years, through the culture of public funding in higher education, a heterogeneous project landscape has developed, particularly in the area of "e-learning", i.e. the support of teaching by electronic communication and information systems. The long-term establishment of electronic systems, developed within the context of funded p?rojects, as e-learning options in medical training is a central aim of the Centre for Competence E-Learning in Medicine in Baden-W?rttemberg. A first step towards the realisation of this implementation strategy is the elevation of existing e-learning options in medical training in higher education onto a national and international level in a number of phases, as well as a comparative evaluation on the basis of the Ulm quality criteria for electronic learning contents and systems. The resulting market transparency enables, in combination with needs assessment, the development of an e-learning curriculum for medical training in Baden-W?rttemberg .

Projektbeschreibung

1. Grundbegriffe

Im Bereich E-Learning existiert eine gro?e Vielfalt von Begrifflichkeiten, die eine exakte Definition erfordern. So muss man bei den elektronischen Lernmitteln zwischen Lerninhalten, Lernsystemen und Lernplattformen unterscheiden:

- Lerninhalt - der digitale Lerninhalt, der durch einen Autor erstellt wurde

- Lernsystem - die Software, die durch Programmierer erstellt wurde

- Lernplattform - eine Software, in welche sich Lernsysteme und -inhalte einbinden lassen. Dar?ber hinausnimmt eine Lernplattform Administrationsfunktionen wahr (vergleiche [3] [4]).

Die Begriffe "Lerninhalt" und "Lernsystem" werden oftmals als "Lernmodule" oder "Lernangebote" bezeichnet.

2. Vorgehen

Um die grosse Anzahl an E-Learning Systemen und Inhalten m?glichst effizient zu erfassen, wurde ein mehrstufiges Verfahren gew?hlt, das sich aus Analyse von Metakatalogen, sowie quantitativer und qualitativer Erfassung der Inhalte zusammensetzt. Im Anschluss daran folgt die Angebotsbewertung, d.h. die Analyse der E-Learning Angebote anhand eines vorgegebenen Kriterienkataloges (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

3. Analyse der Metakataloge

Ziel

De erste Schritt in Richtung Markttransparenz ist die Entwicklung einer Suchstrategie zum Finden von E-Learning Angeboten. Hier bietet sich die Recherche in Metakatalogen an.

Methodik

Bei einem Metakatalog handelt es sich um einen Verzeichnisdienst f?r E-Learning Angebote. Die Metakataloge unterscheiden sich in ihrer Funktionalit?t wesentlich: Man findet sowohl statische Linklisten als auch datenbankbasierte, professionell verschlagwortete Kataloge. Die Metakataloge richten sich an zwei Zielgruppen: Zum einen Studierende, welche einen ?berblick ?ber die Angebote zum Selbststudium erhalten sollen, zum anderen Dozenten, welche ihre Lehre durch entsprechende Inhalte erg?nzen sollen, vergleiche dazu Rosendahl [5].

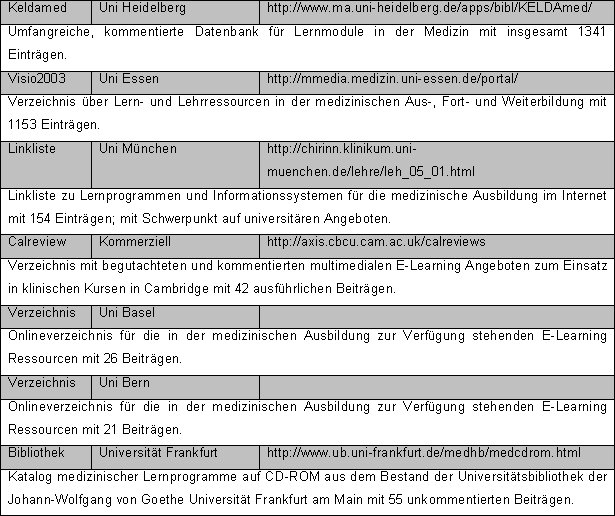

Es wurde auf folgende Metakataloge zur?ckgegriffen (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Ergebnis

Die Metakataloge weisen eine hohe Zahl von E-Learning Angeboten auf und bieten mindestens eine Unterteilung nach Fachgebieten, jedoch variiert die Vollst?ndigkeit [6] sowie die Qualit?t der erfassten Angebote stark. Ebenso sind keine Metakataloge zu finden, welche sowohl CBT als auch WBT Systeme beinhalten (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

Die verwendeten Schlagwortsysteme besitzen keine zu Grunde liegende Konformit?t, entsprechend sind Suchergebnisse aus den einzelnen Metakatalogen nur schwer vergleichbar. Als konkretes Beispiel sei hier die Zuordnung zu den medizinischen Fachbereichen genannt, welche stark variieren.

Bei einer Zusammenfassung der Ergebnisse in unsummierter Form entsteht auf diese Weise eine hohe Anzahl von Inhalten.

Die datenbankbasierten Metakataloge aus Heidelberg, Essen und Cambridge zeichnen sich durch eine Verwendung umfangreicher Fachgebietsspezialisierungen aus.

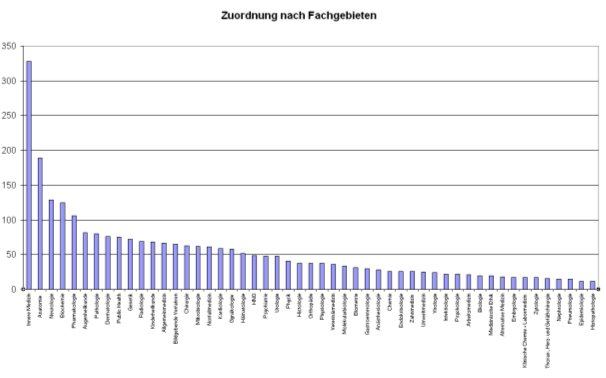

Die Verteilung auf die Fachgebiete ist im Folgenden dargestellt (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]).

Insbesondere das Fachgebiet "Innere Medizin" in der Klinik, gefolgt von Neurologie, Pharmakologie und Augenheilkunde sowie der Bereich "Anatomie" in der Vorklinik sind mit einer hohen Zahl an Angeboten in den Metakatalogen vertreten.

Es sei hierbei darauf hingewiesen, dass diese Werte sowohl auf eine hohe Anzahl tats?chlich existierender Angebote, als auch auf eine hohe Popularit?t in den Metakatalogen (Mehrfachnennungen) zur?ckgef?hrt werden k?nnen.

Bei insgesamt 2716 Eintr?gen fallen 2235 Angebote auf den klinischen und 481 Angebote auf den vorklinischen Bereich.

4. Quantitative Erfassung

Ziel

Um eine medien?bergreifende, m?glichst vollst?ndige Markttransparenz zu schaffen, ist eine eigene Erfassung von E-Learning Angeboten notwendig.

Methodik

Um eine m?glichst hohe Vollst?ndigkeit der Erfassung gew?hrleisten zu k?nnen, wurde lediglich eine geringe Anzahl an Kriterien sowie Projektname, Adresse bzw. ISBN Nummer und Zugangsdaten erfasst.

Ergebnis

Die Auswertung der quantitativen Erhebung gibt einen ?berblick ?ber die Angebote auf dem Markt anhand der aus den Kriterien abgeleiteten Kennzahlen (siehe Abbildung 4 [Abb. 4]). Ein Vorteil gegen?ber dem Vergleich der Metakataloge ist die Eliminierung von Mehrfachnennungen einzelner Angebote, zumal die Anzahl der Eintragungen in einem Metakatalog kein weiterf?hrendes Kriterium darstellt.

Klinische Angebote sind in der Auswertung ?berrepr?sentiert. Dies entspricht auch dem Ergebnis der Metakataloganalyse.

Bei der Untersuchung internetbasierter Metakataloge dominiert im deutschsprachigen Raum die Anzahl der webbasierten, frei zug?nglichen Angebote. Es ist davon auszugehen, dass sich bei einer Erweiterung des Suchradius die Werte grunds?tzlich ?ndern k?nnen.

Auff?llig ist ebenfalls, dass der Anteil universit?rer Angebote bei nur 50% liegt, wo doch die ?rztliche Ausbildung auch international ausschlie?lich hochschulgebunden abl?uft. Es ist zu vermuten, dass auch weitere Zielgruppen mit den E-Learning Angeboten im medizinischen Bereich versorgt werden sollen.

Der Anteil an Baden-W?rttemberger Angeboten ist gesondert hervorgehoben. Zu erw?hnen ist, dass diese Herkunft fast ausschlie?lich bei universit?ren Ergebnissen zu identifizieren ist. Eine entsprechende Dunkelziffer ist somit nicht auszuschlie?en.

Die Effizienz der Erfassung der E-Learning Angebote mit reduziertem Kriterienkatalog ist beachtlich, jedoch fallen bei der Erfassung und Kategorisierung der Angebote von Hand starke Unterschiede in Umfang und Qualit?t der Angebote auf. Dieser Sachverhalt wird durch die vorliegende quantitative Erhebung nicht verwertbar erfasst.

Dar?ber hinaus fehlen f?r eine Bewertung der Angebote noch weitere Aspekte, insbesondere in ?konomischer, sowie didaktischer Hinsicht.

Zusammenfassung

Die Angebotserhebung ist ein mehrstufiger und langfristiger Prozess, welcher neben existierender Lernsoftware auch best?ndig neu entwickelte L?sungen einbeziehen wird.

Zum Gr?ndungssymposium des Kompetenzzentrums E-Learning in der Medizin Baden-W?rttemberg wurde das oben genannte mehrstufige Verfahren vorgestellt, das basierend auf den Anforderungen der n?chst h?heren Stufe einer stetigen Verbesserung unterliegt. Die daraus resultierenden Ergebnisse gehen ?ber bisher vorhandene Angebotserhebungen und -erfassungen weit hinaus.

Es zeichnet sich ab, dass sich die Untersuchungen sehr aufwendig gestalten und auch eine fachbereichsbezogene Markttransparenz erst gegen Ende des Jahres 2005 zu erwarten ist.

Literatur

[1] DLR Projekttr?ger Neue Medien in der Bildung + Fachinformation. Neue Medien in der Bildung - Hochschulen Kursbuch E-Learning 2004 Produkte aus dem F?rderprogramm. Sankt Augustin: DLR Projekttr?ger Neue Medien in der Bildung + Fachinformation; 2004.[2] Liebhardt H, Blasel. Zielgruppen- und Bedarfsanalyse. Ulm: Universit?t Ulm; 2005.

[3] Baumgartner P, H?fele H, Maier-H?fele K. E-Learning Praxishandbuch: Auswahl von Lernplattformen; Markt?bersicht - Funktionen - Fachbegriffe. Innsbruck: Studienverlag; 2002.

[4] Schulmeister R. Lernplattformen f?r das virtuelle Lernen. Evaluation und Didaktik. M?nchen, Oldenburg: e-teaching. 2003: 11. Zug?nglich unter: http://www.e-teaching.org/literatur?azrange=S.

[5] Rosendahl J, Tittelbach J. Medizinische Lernprogramme im Internet. Dtsch Arztebl 2002;99:A2167-2169 [Heft 33].

[6] Stausberg J, Blud?at K, Geueke M. Vollst?ndigkeit von Katalogen webbasierter Lernmodule". D?sseldorf, K?ln: German Medical Science; 2004. Zug?nglich unter: http://www.egms.de/en/meetings/gmds2004/04gmds175.shtml.