[The new pre-clinical curriculum "Medicine I" at Hamburg Medical School]

Olaf Kuhnigk 1Katja Weidtmann 2

Stefan Dietsche 3

Andreas H. Guse 4

Ioan Mihalache 5

Jobst Hendrik Schultz 6

Ralf Middendorff 7

Hans Kadula 2

Sigrid Harendza 8

1 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Modellstudiengang Medizin, Hamburg, Deutschland

2 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prodekanat f?r Lehre, Hamburg, Deutschland

3 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut und Poliklinik f?r Medizinische Psychologie, Hamburg, Deutschland

4 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut f?r Biochemie und Molekularbiologie I: Zellul?re Signaltransduktion, Hamburg, Deutschland

5 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Mitglied der studentischen Fachschaft, Hamburg, Deutschland

6 Medizinische Universit?tsklinik Heidelberg, Abteilung Innere Medizin II, Heidelberg, Deutschland

7 Justus-Liebig-Universit?t Giessen, Institut f?r Anatomie und Zellbiologie, Giessen, Deutschland

8 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, III. Medizinische Klinik, Hamburg, Deutschland

Abstract

A revision of the educational law (?AppO) in Germany requires major reorganization of the curricula since 2002. Hamburg Medical Faculty introduced interdisciplinary education into the pre-clinical education integrating case-based and problem-based theoretical knowledge of medical preclinical subjects with practical skills.

For this curricular change an independent curriculum committee was established by the faculty board. Reformation was carried out in close cooperation of the departments of medical science and basic science and was accompanied by a central evaluation organized by the office of the vice-dean of education.

Curriculum contents were distributed on the basis of an interdisciplinary learning spiral with horizontal and vertical connections of basic and medical science subjects. Basic sciences are strictly focussed on medically relevant topics as required by the new ?AppO. Case-based learning has become the major focus during "Integrated seminars" where small group discussions, self-studies, essays, and short reports form the basis for modern didactics. Electives are offered on the basis of the research profiles determined by the medical basic sciences. Training of basic medical skills is offered during the course "Introduction to clinical medicine". Students? parcours through the curriculum are analysed by regular feedback meetings and followed by a computer programme. For better management of information the internet homepage of Hamburg medical faculty was reorganized. Positive results of evaluation and exams confirm a successful reform of the pre-clinical curriculum.

Keywords

Medical education, pre-clinical studies, curriculum reform, faculty development, change management, case-based learning

Einleitung

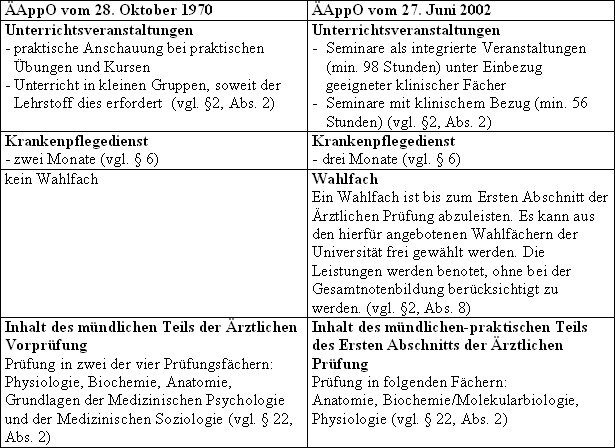

Die neue Approbationsordnung f?r ?rzte vom 27.06.2002 [5] stellte alle 34 in der medizinischen Ausbildung t?tigen deutschen Fakult?ten vor die Aufgabe der Umstrukturierung des "vorklinischen" (Medizin I) und "klinischen" (Medizin II) Studienabschnitts. Mit Studienbeginn soll fach?bergreifendes Denken gef?rdert werden und, soweit zweckm??ig, problemorientiert am Lehrgegenstand ausgerichtet sein. Hierbei ist die Vermittlung naturwissenschaftlicher und theoretischer Grundlagen auf medizinisch relevante Inhalte zu reduzieren. Theoretisches und klinisches Wissen soll w?hrend der gesamten Ausbildung miteinander verkn?pft werden [5]. Zentrale Ver?nderungen von der ?AppO vom 28.10.1970 [4] zu der ?AppO vom 27.06.2002 [5] sind in Tabelle 1 [Tab. 1] gegen?bergestellt.

Die vorliegende Arbeit beschreibt, wie die Anforderungen der neuen ?AppO an der Medizinischen Fakult?t in Hamburg bis zum "Ersten Abschnitt der ?rztlichen Pr?fung" umgesetzt wurden. Sie umfasst Ziele, Planung und Evaluation der Reform von Medizin I an der Universit?t Hamburg. ?ber den neuen Studienabschnitt Medizin II in Hamburg wurde bereits an anderer Stelle berichtet [7].

Methoden

Das "Curriculum-Komitee I" (CK-I)

An der medizinischen Fakult?t der Universit?t Hamburg wurde zur Gestaltung des Ausbildungsabschnitts Medizin I vom Fakult?tsrat ein Curriculum-Komitee (CK-I) institutionalisiert. Um eine m?glichst von pers?nlichen, fachspezifischen oder hochschulpolitischen Interessen unabh?ngige Arbeit zu gew?hrleisten, bestand formal keine Weisungsbefugnis bestehender Aussch?sse und der Institutsdirektoren gegen?ber den Mitgliedern des Komitees. Eine f?cher?bergreifende Kooperation mit Mitgliedern der Fakult?t und maximale Transparenz der Komitee-Arbeit wurden vom Prodekan f?r Lehre von Beginn an ausdr?cklich gew?nscht und unterst?tzt.

Das CK-I trat mit der Vorgabe der Reform der ersten zwei Ausbildungsjahre gem?? neuer ?AppO erstmals im April 2003 zusammen. Das Komitee wurde bei seiner Gr?ndung mit jeweils einem Vertreter der vier medizinischen Grundlagenf?cher, dem Fachbereichsplaner des Dekanats, der Sprecherin des Curriculum-Komitee II f?r den "klinischen" Studienabschnitt, einem studentischen Vertreter und dem Leiter des Modellstudiengangs Medizin der Universit?t Hamburg besetzt. W?chentlich finden dreist?ndige Sitzungen des CK-I statt. F?nf weitere Stunden pro Woche stehen allen Mitgliedern f?r besondere Aufgaben (z. B. Stundenplanerstellung, Wahlfach, Orientierungseinheit) sowie der individuellen Vor- und Nachbereitung zur Verf?gung. Das Dekanat stellt den beteiligten Instituten/Kliniken hierf?r als finanziellen Ausgleich 20% einer Stelle nach dem Bundesangestelltentarif IIa (€17.400/Jahr) zur freien Verf?gung.

Strukturelle und inhaltliche Aufgaben des CK-I

Aufgaben des Komitees bis zur Einf?hrung der neuen ?AppO zum Wintersemester 2003/04 waren die Erstellung des Studienplans, der Semesterpl?ne, der Stundenpl?ne des ersten bis vierten Fachsemesters und die Erarbeitung der Studien- und Pr?fungsordnung sowohl entsprechend den Anforderungen der neuen ?AppO als auch entsprechend den universit?ren Erwartungen an eine "vorklinische" Ausbildung auf der Grundlage moderner Lerndidaktik. Deshalb wurde der Einf?hrung moderner lerntheoretischer Ans?tze wie fallbasiertem Lernen, Kleingruppenunterricht, thematischer Vernetzung und "team teaching" ab Studienbeginn ein besonderer Stellenwert beigemessen. Zentrale Grundlagen waren dabei Erfahrungen aus dem Modellstudiengang Medizin der Universit?t Hamburg sowie vorausgegangene Reformen im Regelstudiengang Humanmedizin.

Die theoretische Grundlage des Curriculumreformprozesses in Hamburg basierte auf dem Konzept f?r die Entwicklung eines Curriculums von Kern et al. [17]. Dieser Prozess gliedert sich in sechs Schritte, die sich untereinander wechselseitig beeinflussen (1: Problemidentifikation und Bedarfeinsch?tzung, 2: Einsch?tzung der Bedarfe der Zielgruppe (Studierende), 3: Ausbildungs- und Lernziele, 4: Ausbildungsstrategien, 5: Implementierung, 6: Evaluation and Feedback). Einen zentralen Denkansto? zur ?berarbeitung des anzustrebenden Ausbildungsprofils f?r beide Abschnitte des Medizinstudiums in Hamburg bot zudem das SPICES-Modell nach Harden et al. [16] (Student-centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Electives, Systematic).

Ergebnisse

Semesterstruktur von Medizin I - Verteilung der F?cher

Als Ziel der medizinischen Ausbildung an der Universit?t Hamburg wurde ?bergeordnet f?r beide Abschnitte der ?rztlichen Ausbildung eine "Allgemeine Arztreife" definiert. Sie basiert auf der Ausbildungszieldefinition der ?AppO, fasst diese jedoch sch?rfer im Sinne von wesentlichen medizinischen Kenntnissen und Fertigkeiten, die f?r jede Art von weiterer Qualifikation geeignet sind. F?r den Abschnitt Medizin II wurde dieses Ausbildungsziel bereits an einem Hamburger Lernzielkatalog 2003 [15] operationalisiert, f?r den Abschnitt Medizin I muss ein entsprechender Katalog noch erstellt werden. Bisher werden die fachspezifischen Gegenstandskataloge des Instituts f?r Medizinische und Pharmazeutische Pr?fungsfragen (IMPP, Mainz) verwendet.

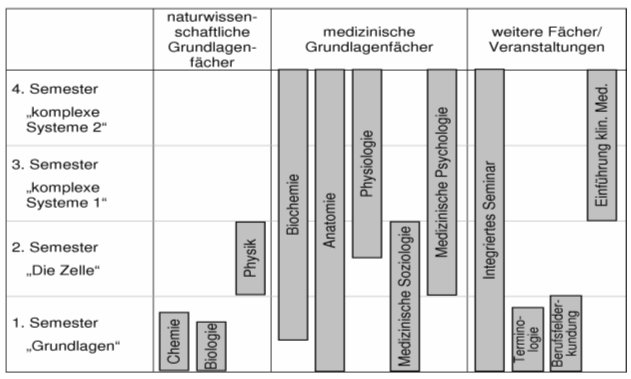

F?r den Studienabschnitt Medizin I wurde auf Grundlage inhaltlicher und struktureller ?berlegungen eine f?cher?bergreifende Semesterstruktur entwickelt. Die Ausbildungsinhalte wurden bis zum "Ersten Abschnitt der ?rztlichen Pr?fung" horizontal und vertikal miteinander verkn?pft:

- Fachsemester 1: Naturwissenschaftliche und terminologische Grundlagen

- Fachsemester 2: Die Zelle

- Fachsemester 3: Komplexe Systeme 1

- Fachsemester 4: Komplexe Systeme 2.

Inhaltlich nahe stehende F?cher wie Chemie und Biochemie r?ckten auch strukturell und zeitlich n?her zusammen. Die medizinischen Grundlagenf?cher (Anatomie, Biochemie, Physiologie, Medizinische Psychologie und Soziologie) unterrichten ihren Stoff jetzt in Lerneinheiten, die sich auf drei oder vier Semester verteilen (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Diese Struktur erm?glicht engere inhaltliche Bez?ge der F?cher untereinander. Die Abschaffung unbeabsichtigter Redundanzen und der didaktisch begr?ndete Einsatz von Wiederholungen schaffen eine konsequente Lernspirale ?ber die ersten vier Fachsemester. Die horizontale Verkn?pfung der F?cher innerhalb eines Fachsemesters wird am Beispiel der Vernetzung der medizinischen und naturwissenschaftlichen Grundlagenf?cher anhand der "Integrierten Seminare" erl?utert (siehe: Die "Integrierten Seminare" und "Seminare mit klinischen Bezug").

Neben der Verschiebung von Fachanteilen naturwissenschaftlicher hin zu medizinischen Grundlagenf?chern soll das neue Curriculum ausreichend Eigenstudienzeit gew?hrleisten. Nach Vorgabe der Mindeststundenzahl durch die ?AppO von 784 Stunden plus Wahlfach bis zum Ersten Abschnitt der ?rztlichen Pr?fung ergaben sich f?r Medizin I im Mittel ?ber die ersten vier Semester pro Woche 14,5 Stunden f?r Pflichtlehrveranstaltungen (inkl. Wahlfach). Hinzu kommen fakultative Vorlesungen im Umfang von 634 Stunden. Insgesamt betr?gt die mittlere w?chentliche Lehrstundenzahl 26 Stunden. Daraus resultiert ein prozentuales Verh?ltnis von Pr?senz- zu Selbststudium, ausgehend von einer 40-Stunden-Woche, von ca. 36 zu 64 f?r die Pflichtlehrveranstaltungen und von ca. 65 zu 35 unter Einbeziehung aller angebotenen Lehrveranstaltungen. Auf Ebene der Pr?fungen wurden Probeklausuren als didaktisches Steuerungsinstrument und Orientierungshilfe f?r die Studierenden eingef?hrt. Die Pr?fungsphasen wurden durch die Beschr?nkung auf maximal eine Pr?fung pro Woche entzerrt.

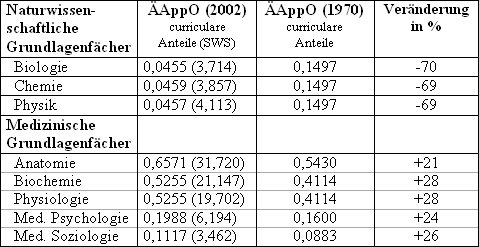

Anpassung der naturwissenschaftlichen Grundlagen an medizinisch relevante Ausbildungsinhalte

Die neue ?AppO fordert die Konzentration naturwissenschaftlicher und theoretischer Grundlagen auf medizinisch relevante Ausbildungsinhalte. Das CK-I sichtete mit den entsprechenden Fachvertretern die bisherigen Ausbildungskataloge der naturwissenschaftlichen Grundlagenf?cher. Die curricularen Anteile dieser F?cher wurden auf ca. ein Drittel der urspr?nglichen Inhalte, v. a. durch K?rzung unterrichtsintensiver Praktika (vgl. Tabelle 2 [Tab. 2]), reduziert. Die enge inhaltliche Abstimmung aller Grundlagenf?cher war die zentrale Voraussetzung f?r diese Reduktion. Zus?tzlich wurden vor Beginn des ersten und zweiten Semesters fakultative einw?chige naturwissenschaftliche Vorbereitungskurse f?r die F?cher Chemie und Physik eingerichtet.

Die "Integrierten Seminare" und "Seminare mit klinischem Bezug"

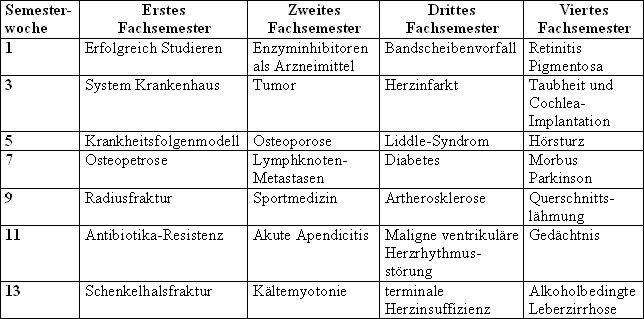

Eine weitere Forderung der ?AppO besteht in der Durchf?hrung "Integrierter Seminare" (mindestens 98 Stunden). In Hamburg wurden zum Wintersemester 2003/04 "Integrierte Seminare" eingerichtet, die neben fach?bergreifendem das fallbasierte Lernen einf?hrten. Die Veranstaltung beginnt im ersten Fachsemester und durchzieht in vierzehnt?gigem Rhythmus den gesamten Abschnitt Medizin I. Die "Leitthemen" sind in Tabelle 3 [Tab. 3] chronologisch nach Semestern zusammengefasst.

Seminarablauf: Zuerst wurden von den Fachvertretern in Zusammenarbeit mit dem CK-I f?cher?bergreifende Lernziele aus den naturwissenschaftlichen und medizinischen Grundlagenf?chern und den klinischen F?chern erarbeitet. Auf dieser Grundlage bearbeiten die Studierenden unter Anleitung der Lehrenden anhand von "Papier-F?llen" klinische Patientengeschichten. Methodisch entspricht dieser Zugang den Anforderungen in der allt?glichen Praxis, bei denen ?rzte symptomatologisch (fallbasiert) vorgehen. Lehr- und Lernformen der "Integrierten Seminare" sind u. a. spezielle Vorbereitungsaufgaben, Kurzreferate von Studierenden sowie Impulsvortr?ge der Dozierenden und Kleingruppenarbeit. Die "Integrierten Seminare" sind inhaltlich auf die ?brigen Lehrveranstaltungen der beteiligten F?cher wie Vorlesungen oder Praktika abgestimmt, um die Studierenden bei der Bearbeitung der Fragestellungen zu unterst?tzen. Zum Teil werden im Rahmen von "team teaching" klinisch t?tige ?rzte an der Veranstaltung beteiligt.

Das "fallbasierte Lernen" bildet eine zentrale Grundlage der Verkn?pfung aller an Medizin I beteiligten F?cher. Dieser Ansatz verdeutlicht den Studierenden von Beginn an die Relevanz der naturwissenschaftlichen und medizinischen Grundlagenf?cher f?r das Verst?ndnis klinischer Fragestellungen.

In den Seminaren mit klinischem Bezug (nach neuer ?AppO mindestens 56 Stunden) werden wichtige Themen der medizinischen Grundlagenf?cher vertiefend bearbeitet. Hier wird den F?chern die M?glichkeit gegeben, fachspezifische Schwerpunkte, unabh?ngig von der Vernetzung der F?cher untereinander, unter besonderer Ber?cksichtigung der klinischen Relevanz zu setzen.

Osteopetrose und H?rsturz - zwei Beispiele f?r die "Integrierten Seminare"

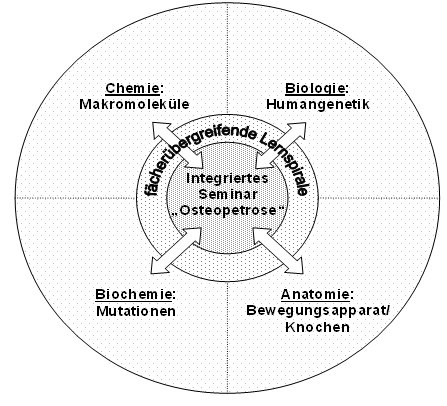

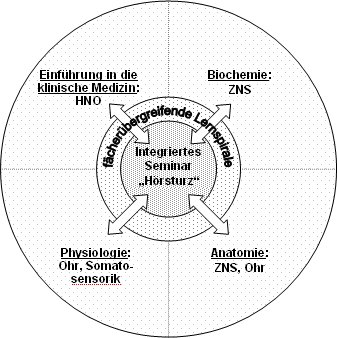

Zur Veranschaulichung der Einbindung der Naturwissenschaften in die medizinischen Grundlagenf?cher und der horizontalen und vertikalen Verkn?pfung untereinander werden exemplarisch die Themen "Osteopetrose" (Marmorknochenkrankheit) und "H?rsturz" dargestellt.

Termin "Osteopetrose":

Dieses Thema verbindet anatomische Grundlagen wie den makroskopischen und mikroskopischen Knochenaufbau mit Lernzielen der Chemie (Zusammensetzung und Reaktion der anorganischen Knochenmatrix). Das Fach Biochemie steuert zentrale Themen wie das zentrale Dogma der Molekularbiologie (Informationsfluss von der DNA ?ber die RNA zum Protein) und die biochemischen Grundlagen von Mutationen bei. Das Fach Biologie bringt die Analyse von Erbg?ngen ein. Von der Physiologie werden die Grundlagen der nerv?sen Reizleitung sowie der Blutbildung behandelt. Als klinisches Fach ist die Humangenetik mit eingebunden (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

Termin "H?rsturz":

Dieses Thema verkn?pft anatomische Grundlagen (Aufbaus des Ohres und entsprechender Teile des zentralen Nervensystems) mit Neuro- und Sinnesphysiologie (Somatosensorik), Biochemie (Botenstoffe im Gehirn) und mit der "Einf?hrung in die Klinische Medizin" (HNO-Untersuchungstechniken) (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]).

Evaluation

F?r die "Integrierten Seminare" wurde ein spezielles Evaluationskonzept mit formativen und summativen Elementen entwickelt. Die zeitnahe Auswertung der Evaluationen und R?ckmeldung an die Seminarleiter und an das CK-I erm?glicht eine kontinuierliche Anpassung der klinischen F?lle und des Seminarkonzepts.

Weitere zentrale Ver?nderungen

Wahlfach in Medizin I

Nach der neuen ?AppO haben Medizinstudierende in beiden Studienabschnitten Pflichtwahlf?cher zu absolvieren. Diese sollen den Studierenden erm?glichen, sich zus?tzlich zum ?brigen Curriculum mit bestimmten, von der Universit?t angebotenen Inhalten vertieft zu befassen. Hier herrscht ein weiter Angebotsspielraum, den die Standorte v. a. zur eigenen Schwerpunktbildung nutzen k?nnen [14]. In Hamburg wurde im Sinne einer interdisziplin?ren Fortbildung eine freie Auswahlm?glichkeit aus F?chern der medizinischen und anderer Fakult?ten erm?glicht. Zur Qualit?tssicherung wurden Anforderungen an das Wahlfach hinsichtlich Umfang, Art der Veranstaltungen und der Leistungskontrollen definiert. Zum Sommersemester 2004 wurden zehn Wahlf?cher zugelassen (z. B. Biologie der Zelle aus medizinischer Sicht, Psychosoziale Aspekte der palliativen Versorgung, Sport- und Bewegungsmedizin). Die M?glichkeit, im Sinne einer universit?ren Profilbildung Ausbildungsschwerpunkte zu setzen, wurde insbesondere mit dem interdisziplin?ren Angebot "Zusatzqualifikation Molekulare Medizin" genutzt, das molekulare Aspekte der F?cher Biochemie, Anatomie und Physiologie umfasst.

Das Erlernen praktischer Fertigkeiten in Medizin I

Im dritten und vierten Fachsemester erlernen die Studierenden im Rahmen der "Einf?hrung in die klinische Medizin" Untersuchungstechniken. Zentrale Lerninhalte der medizinischen Grundlagenf?cher bilden dabei die Basis der praktischen ?bungen. Die ?bungen selbst werden durch Dozenten aus klinischen F?chern durchgef?hrt. Ein theoretisches Seminar zu den verschiedenen Basisuntersuchungstechniken wird jeweils gefolgt von einer entsprechenden praktischen ?bung, wobei die Studierenden sich gegenseitig untersuchen oder im Skills-Lab unter Aufsicht und Korrektur der Dozenten an Modellen ?ben k?nnen.

Informationsmanagement und Evaluation

Zus?tzlich zur Orientierungseinheit zu Studienbeginn wurden spezielle semesterbezogene Informationsveranstaltungen eingef?hrt, in denen den Studierenden u. a. die Struktur, Lehr- und Lernziele sowie die Leistungsnachweise f?r jedes Semester vorgestellt werden. In regelm??igen Feedback-Veranstaltungen k?nnen die Studierenden dem CK-I ihre Erfahrungen des jeweiligen Semesters mitteilen. Zudem erm?glicht die Teilnahme von Vertretern des Komitees in den Fachr?ten und Lehrkommissionen der Grundlagenf?cher die Besprechung fachspezifischer Lerninhalte und die R?ckmeldung an beteiligte Dozenten. Dieses Feedback seitens der Studierenden und Dozierenden erm?glicht eine kontinuierliche inhaltliche und strukturelle Anpassung des Ausbildungskonzepts. Neben diesen regul?ren Erhebungen werden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Lehrevaluation des Prodekanats f?r Lehre bei Bedarf zus?tzliche Evaluationsprojekte entwickelt und durchgef?hrt.

Die Lehrevaluation wird an der Medizinischen Fakult?t in Hamburg zentral durch das Prodekanat f?r Lehre durchgef?hrt. Zum einen werden alle Pflichtveranstaltungen eines Semesters durch die Studierenden anhand eines fach?bergreifenden Fragebogens summativ evaluiert. Zum anderen wird Medizin I im Rahmen von regelm??igen Abschnittsbefragungen der Studierenden am Ende des vierten Fachsemesters bewertet. Neben diesen regul?ren Erhebungen werden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Lehrevaluation des Prodekanats f?r Lehre bei Bedarf zus?tzliche Evaluationsprojekte entwickelt und durchgef?hrt.

Computer-gest?tzte Datenerhebung

Da die Qualit?t der Ausbildung vor allem in den Printmedien noch immer in erster Linie an den Pr?fungsergebnissen des IMPP und an der Dropout-Quote gemessen wird, wurde in Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Institut f?r Medizinische Psychologie ein Computerprogramm erarbeitet, mit dem der individuelle Studienverlauf einzelner Studierender und einer ganzen Semesterkohorte nachvollzogen werden kann. Auf Basis dieser Informationen lassen sich neben individuellen Schwierigkeiten der Studierenden auch strukturelle Probleme einzelner F?cher oder Semester des Studienabschnitts Medizin I zeitnah erkennen und ver?ndern.

Diskussion

"Ein Curriculum-Ausschuss muss die Autorit?t f?r die Planung und Umsetzung eines umfassenden Curriculums erhalten, welches ?ber F?cherinteressen hinausgeht" [22] [3]. Diese zentrale Forderung zur Curriculumentwicklung ist in vielen Fakult?ten noch nicht umgesetzt. Gleichzeitig soll nach Dahmer [8] das prim?re Anliegen der Studienplanung die von den F?chern gemeinsam angestrebte L?sung von Patientenproblemen sein. Beide Forderungen wurden in Hamburg im Jahr 2003 f?r Medizin I durch die Einrichtung des Curriculumkomitees CK-I umgesetzt. Tyler stellte bereits 1949 fest, dass die meisten medizinischen Curricula keine definierten Ausbildungsziele haben [23]. Die medizinische Fakult?t Hamburg definierte als zentrales Ausbildungsziel die "Allgemeine Arztreife". Diese Entscheidung basiert auf der Erkenntnis, dass angesichts des st?ndig anwachsenden medizinischen Detailwissens das Ausbildungsziel eines inhaltlich l?ckenlos gebildeten Mediziners nicht mehr haltbar ist [6]. Dieses Ausbildungsziel unterst?tzt Forderungen an die medizinische Hochschulausbildung, den Entwicklungen in der Medizin und der Gesellschaft besser gerecht zu werden [21].

Zur Umsetzung der neuen ?AppO sind nach Eitel [10] zwei gegens?tzliche Handlungsalternativen denkbar: Die Fakult?t nimmt nur marginal Ver?nderungen vor oder versucht, die neue Approbationsordnung aktiv mit Leben zu f?llen. An der Universit?t Marburg wurden zur effizienten Umgestaltung der Lehrorganisation zehn Thesen formuliert, die eine globale medizinische Sicht in das Zentrum der ?berlegungen stellen [2]. Trotzdem finden sich im "Ersten Abschnitt der ?rztlichen Ausbildung" bisher bundesweit nur wenige grundlegende Reformans?tze.

Das Lernen in der Erwachsenenbildung wird weitgehend selbst geregelt und entzieht sich ?u?eren Einfl?ssen [11]. Neben einer zum Teil fortbestehenden sekund?r gef?rderten Lernmotivation (z. B. Mini-Testate in Seminaren) wurde im gesamten Konzept f?r Medizin I in Hamburg vom ersten Semester an ein Schwerpunkt auf selbstorganisiertes und -verantwortliches Lernen der Studierenden gelegt. Daf?r wurde die Pr?senzpflicht der Studierenden deutlich reduziert und mit den "Integrierten Seminaren" die eigenst?ndige Bearbeitung medizinischer F?lle eingef?hrt. Diese Art des Lernens vermittelt den Studierenden Kompetenzerlebnisse, die eine zentrale Motivation zum vertieften Weiterlernen sind [11]. Dies wurde ebenfalls f?r das problemorientierte Lernen gezeigt [1] [19] [24], das dem fallbasierten Lernen konzeptionell sehr ?hnlich ist. Die Positionierung naturwissenschaftlicher und medizinischer Grundlagenf?cher in einem medizinischen Kontext, wie in Hamburg eingef?hrt, erm?glicht den Studierenden, die Bedeutung der medizinischen Grundlagen zu erkennen und beeinflusst ihr Lernen positiv [18].

Bei der Neugestaltung eines Curriculums ist letztlich auch zu ber?cksichtigen, dass nicht alle F?cher des Medizinstudiums bei den Studierenden den gleichen Stellenwert besitzen [22]. Das so genannte "hidden curriculum" wird durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst, die bei der Curriculumplanung zu ber?cksichtigen sind. Bei diesem Prozess kommt u. a. der Entwicklung und Auswahl von Pr?fungsformen und Inhalten eine zentrale Bedeutung zu, da alle Pr?fungsformen eine das Studium steuernde Wirkung (Sekund?rmotivation) haben [13]. Daher wurden in Hamburg Probeklausuren und formative Pr?fungen eingef?hrt.

Zusammenfassung

Die Reform eines medizinischen Studienganges ist ein komplexer Prozess, bei dem zentrale Grunds?tze des "change management" wie formale Unabh?ngigkeit der Komitees und maximale Transparenz und Kommunikation f?r alle Mitglieder der Fakult?t eine wesentliche Rolle spielen [9] [12]. Gleichzeitig m?ssen die wichtigsten Repr?sentanten der Reform, der Dekan und der Prodekan f?r Lehre, Schl?sselfiguren sein und den Prozess nach innen und au?en vertreten [3] [20]. Unter diesen vergleichsweise guten Voraussetzungen wurde in Hamburg eine neue Ausbildungsstruktur geschaffen, mit der Ziele, Planungen, Umsetzung und Evaluation des Studienabschnitts Medizin I umfassend reformiert werden konnten.

Danksagung

Wir danken den ehemaligen Prodekanen f?r Lehre Prof. Dr. R. A. K. Stahl und Prof. Dr. H. van den Bussche f?r ihre uneingeschr?nkte Unterst?tzung der Reform des Studienabschnitts Medizin I.

Literatur

[1] Albanese MA, Mitchell S. Problem-based learning: a review of literature on its outcomes and implementation issues. Acad Med. 1993;68(1):52-81.[2] Baum E. Thesen zur integrierten Ausbildung in der Humanmedizin. Med Ausbild. 2000;17:139-140.

[3] Bland CJ, Starnaman S, Wersal L, Moorehead-Rosenberg L, Zonia S, Henry R. Curricular change in medical schools: How to succeed. Acad Med. 2000;75(6);575-594.

[4] Bundesgesetzblatt. Approbationsordnung f?r ?rzte von 1970. BGBl. 1970;I:1458.

[5] Bundesgesetzblatt. Approbationsordnung f?r ?rzte. BGBl. 2002;BGBl. I Nr. 44.

[6] Burger W, Fr?mmel C. Der Berliner Reformstudiengang Medizin, Zielsetzungen und erste Erfahrungen. Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2002;45:152-158.

[7] Bussche van den H. Lehren und Lernen am UKE - Die Umsetzung der Approbationsordnung f?r ?rzte in Hamburg. Z Allg Med. 2004;80:431-437.

[8] Dahmer J. Ausbildungsziel "Arzt", 15 Thesen f?r die ?rztliche Ausbildung, verbunden mit Vorschl?gen f?r operational definierte Lernziele. Dtsch Arztbl. 2004;101:A 2033-2036 (Heft 28-29).

[9] Doppler K, Lauterburg C. Change Management. Den Unternehmenswandel gestalten. Frankfurt/New York: Campus-Verlag; 1994.

[10] Eitel F. Die neue Approbationsordnung verlangt tief greifende ?nderungen in der Lehrorganisation. Med Ausbild. 2002;19:1-2.

[11] Eitel F. Was ist gute Lehre - was muss ver?ndert und weiterentwickelt werden und wie weit begrenzt die ?AppO "gute Lehre"?. Med Ausbild. 2001;18:9-11.

[12] Evans R. The human side of school change. Reform, resistence, and the real-life problems of innovation. San Francisco: Jossey-Bass Publisher; 1996.

[13] Falck-Ytter Y. Pr?fungsstrukturen f?r eine erfolgreiche Studienreform. Med Ausbild. 2001;18:133-140.

[14] Haage H. Das neue Medizinstudium, Medizinisches Ausbildungsrecht mit Bundes?rzteordnung und Approbationsordnung. Aachen: Shaker Verlag; 2003.

[15] Hamburger Lernzielkatalog. Hamburg, Universit?t Hamburg; 2003. Zug?nglich unter: http://www.uke.uni-hamburg.de/studierende/downloads/zg-studierende/Hamburger-Lernzielkatalog.pdf.

[16] Harden RM, Sowden S, Funn WR. Educational strategies in curriculum development: The SPICES-model. Med Educ. 1984;18:284-297.

[17] Kern DE, Thomas PA, Howard DM, Bass EB. Curriculum development for medical education. A six-step approach. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press; 1998.

[18] McCrorie P. The place of the basic sciences in medical curricula. Med Educ. 2000;34(8):594-595.

[19] Neufeld VR, Barrows HS. The "McMaster Philosophy": an approach to medical education. J Med Educ. 1974;49(11);1040-1050.

[20] Ramsden P. Learning to lead in higher education. London: Routledge; 1998.

[21] Schleicher M. Bundes?rztekammer im Wandel (VI): Die ?rztliche Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland Entwicklungen - Gegenw?rtige Lage - Vorstellung f?r die Zukunft. Dtsch Arztebl. 1997;94(14):A-906, B-758, C-707.

[22] Stosch C, Schwan R, Antepohl W, Koebke J. Das "Geheime Curriculum" der Studierenden. Med Ausbild. 2000;17:53-58.

[23] Tyler RW. Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago/London: The University of Chicago Press; 1949.

[24] Vernon DTA, Blake RL. Does problem-based learning work? A meta-analysis of evaluation research. Acad Med. 1993;68:550-563.