[Breaking bad news]

Jan Schildmann 1J?rgen H?rlein 2

Nicole Burchardi 3

Mathias Schl?gl 1

Jochen Vollmann 1

1 Ruhr-Universit?t Bochum, Institut f?r Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin, Bochum, Deutschland

2 Staatliche Berufsfachschule f?r Krankenpflege am Klinikum der Universit?t Erlangen-N?rnberg, Erlangen, Deutschland

3 Philipps-Universit?t Marburg, Koordinierungszentrum f?r Klinische Studien, Marburg, Deutschland

Abstract

Background: Breaking bad news is a frequent and difficult communication situation in clinical practice. Informing patients about bad news is part of physicians’ tasks. Nurses may support patients during the process of realising bad news on a cognitive as well as emotional level. Empirical studies show that experiential courses are effective measures to train communication skills. This paper presents the course concept of an interprofessional teaching session for medical and nursing students on the communication with seriously ill patients.

Description of the project: Since 2002, 54 participants took part in seven courses. Teaching aims are the development of competences to provide feedback as well as communication skills with respect to discussions with seriously ill patients. In addition students get to know the specific tasks both professions encounter in the context of discussions with patients who had been diagnosed with a serious illness. Role plays with simulated patients, small group discussions as well as a session with clinically experienced physicians and nurses are the main teaching methods.

Conclusion: The optional course has been well accepted by both student groups. In addition to the analysis of individual communication skills participants use the collaborative teaching sessions to discuss the options of an interprofessional approach of breaking bad news. There is a lack of scientific literature regarding the criteria of interprofessional concepts of breaking bad news. Such research is necessary to define specific teaching aims of collaborative courses on disclosing bad news and will serve as a fundament for future evaluation studies.

Keywords

breaking bad news, interprofessional education, teamwork, communication skills

Hintergrund

Das ?berbringen schlechter Nachrichten (breaking bad news) ist eine h?ufige Aufgabe im Rahmen der klinischen T?tigkeit. Die Durchf?hrung von Aufkl?rungsgespr?chen stellt hohe Anspr?che an die kommunikativen F?higkeiten von ?rzten. Empirische Studien deuten daraufhin, dass auch klinisch erfahrene ?rzte diese Gespr?chssituationen als schwierig und psychisch belastend empfinden [1]. Patienten m?chten mehrheitlich auch in F?llen schwerer und lebensbedrohlicher Erkrankungen ?ber ihren Zustand und die m?glichen therapeutischen Optionen aufgekl?rt werden [2]. Die Qualit?t der Arzt-Patient-Kommunikation hat Einfluss auf die Zufriedenheit und psychologische Gesundheit von Patienten [3].

Im anglo-amerikanischen Raum, Skandinavien [4] und in zunehmenden Ma?e auch in Deutschland [5], [6] werden Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen zur Patientenaufkl?rung f?r Medizinstudenten und ?rzte durchgef?hrt. Evaluationsstudien zeigen, dass diese Kursveranstaltungen nicht nur die Selbsteinsch?tzung der Teilnehmer verbessern [7], sondern auch das beobachtbare Gespr?chsverhalten beeinflussen [8]. Die Aufkl?rung ?ber Diagnose, Therapieoptionen und Prognose ist aus juristischer und ethischer Perspektive ausschlie?lich Aufgabe des Arztes [9]. Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema werden mehrheitlich f?r Medizinstudenten und ?rzte angeboten [8]. Empirisch-qualitative Untersuchungen zeigen, dass aus der Patientenperspektive die Aufkl?rung ?ber eine schwerwiegende Erkrankung als Prozess wahrgenommen wird im Verlauf dessen die Erkrankung und die damit assoziierten Konsequenzen realisiert werden [10]. Krankenpfleger unterst?tzen die kognitive wie emotionale Verarbeitung einer schlechten Nachricht im Verlauf dieses Prozesses. Informationen ?ber pflegerelevante Aspekte, Angebote psychosozialer Unterst?tzungsm?glichkeiten sowie die emotionale Begleitung sind Beispiele f?r den Beitrag dieser Berufsgruppe im Kontext des Aufkl?rungsprozesses. Angesichts der unterschiedlichen Beitr?ge von ?rzten und Krankenpflegern bei der Patientenaufkl?rung und einer m?glichen Optimierung der Betreuung von Patienten im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses durch eine verbesserte interprofessionelle Zusammenarbeit bei der Aufkl?rung werden im angels?chsischen Sprachraum entsprechende Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen zunehmend f?r beide Berufsgruppen gemeinsam angeboten [11], [12].

Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung von Kurskonzept, Lehr- beziehungsweise Lernzielen und Lehrmethoden eines nach unserer Kenntnis in Deutschland einmaligen Lehrprojekts f?r Medizinstudenten und Krankenpflegesch?ler zur Gespr?chsf?hrung mit schwer kranken Patienten im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses. Die Konzeption des Kurses sowie die im Verlauf der Durchf?hrung erworbenen Erfahrungen der Autoren werden im Kontext der relevanten Literatur diskutiert. Ein Ausblick auf den Forschungsbedarf hinsichtlich der Konzeptionalisierung interprofessioneller Ans?tze bei der Patientenaufkl?rung als Grundlage f?r die Definition spezifischer Lehrziele bildet den Abschluss der Arbeit.

Projektbeschreibung

Kursformat und Kursleitung

Die fakultative Lehrveranstaltung wird als eint?giges Blockseminar (7,5 Zeitstunden) angeboten und von Mitarbeitern der Professur f?r Ethik in der Medizin und der Staatlichen Berufsfachschule f?r Krankenpflege, Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-N?rnberg durchgef?hrt. Die Lehrveranstaltung wurde erstmals im Wintersemester 2002/2003 durchgef?hrt. Es werden wenigstens zwei Kurse pro Semester f?r jeweils vier Medizinstudenten beziehungsweise Krankenpflegesch?ler angeboten. Das Teilnehmer/Tutoren-Verh?ltnis pro Kurs betr?gt 8 Teilnehmer : 2 Tutoren. Zielgruppe der Lehrveranstaltung sind Medizinstudierende zwischen dem dritten und sechsten Studienjahr sowie Sch?lerinnen und Sch?ler der Krankenpflege im zweiten beziehungsweise dritten Ausbildungsjahr. Die Blockseminare werden von ?rzten beziehungsweise studentischen Tutoren sowie Lehrern der Krankenpflegeschule geleitet. In einer zweit?gigen Fortbildung bearbeiten die zuk?nftigen Tutoren das Kursthema anhand von Rollenspielen und Diskussionen in der Kleingruppe. Alle zuk?nftigen Tutoren m?ssen im Verlauf der Ausbildung wenigstens einmal eine Gespr?chs?bung, wie sie im Studentenkurs durchgef?hrt wird einschlie?lich der anschlie?enden Diskussion, leiten und moderieren. In einer weiteren Kurseinheit werden die wichtigsten Elemente konstruktiven Feedbacks erarbeitet und praktisch angewendet. In Kleingruppendiskussionen werden Schwierigkeiten bei der Gruppenleitung identifiziert, m?gliche Probleml?sungsstrategien analysiert und in praktischen ?bungen umgesetzt. Alle Tutoren nehmen an regelm??igen Besprechungen unter Leitung der Autoren (J.H. und J.S.) teil, um Probleme, die im Verlauf von Lehrveranstaltungen aufgetreten sind, zu analysieren, und Vorschl?ge zur Verbesserung zu entwickeln. Die Lehrveranstaltungen werden von den Kursleitern m?ndlich und schriftlich zum Abschluss des Kurses evaluiert.

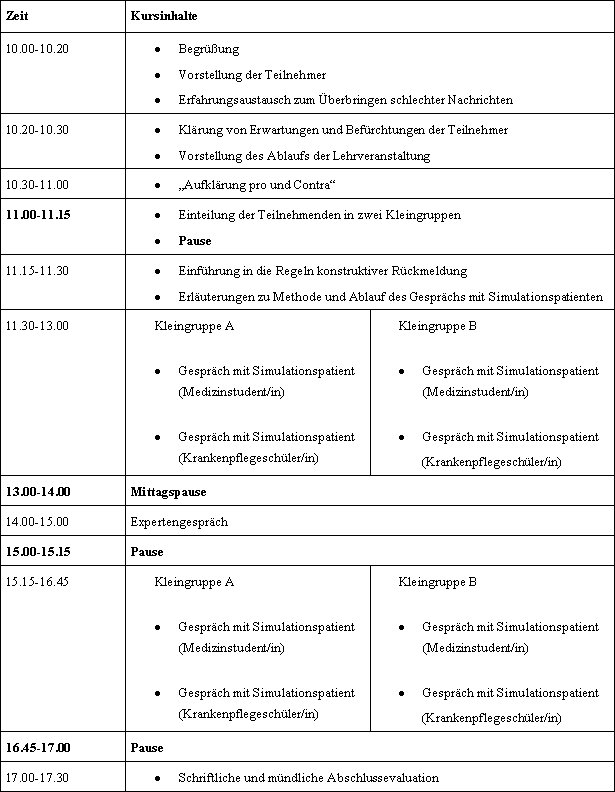

Tabelle 1[Tab. 1] gibt einen ?berblick ?ber den zeitlichen Ablauf der Lehrveranstaltung und die einzelnen Kurseinheiten.

Lernziele

In Anlehnung an Lehrveranstaltungen zur Patientenaufkl?rung und dem ?berbringen schlechter Nachrichten f?r Medizinstudenten wurden folgende Lernziele formuliert:

- Sammeln erster praktischer Erfahrungen mit Gespr?chssituationen im Aufkl?rungsprozess

- Weiterentwickeln kommunikativer Kompetenzen durch Reflexion, R?ckmeldung der anderen Kursteilnehmer und Diskussion

- Erwerben von Kompetenzen zur R?ckmeldung (konstruktives Feedback)

In der wissenschaftlichen Literatur wurden nach unserer Kenntnis bisher keine spezifischen Lernziele f?r interprofessionelle Lehrveranstaltung zur Kommunikation mit schwer kranken Patienten im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses definiert. Ausgehend von den klinisch-praktischen Erfahrungen der Autoren wurde die Vermittlung von Kenntnissen berufsgruppenspezifischer Aufgaben im Aufkl?rungsprozess als diesbez?gliches Lernziel formuliert.

Lerninhalte und -methoden

1. Einf?hrung in das Thema:

Zu Beginn des Kurses erfolgt die Vorstellung von Teilnehmenden und Tutoren. Als Einstieg in das Thema wird die Vorstellungsrunde verkn?pft mit der Frage nach bisherigen Erfahrungen der Teilnehmer mit dem ?berbringen schlechter Nachrichten. Dies bietet Medizinstudenten und Krankenpflegesch?lern die M?glichkeit ihre Erfahrungen und Beobachtungen im Verlauf der Ausbildung zu diskutieren. Den Grunds?tzen eines lernerzentrierten Ansatzes folgend werden die Kursteilnehmer gebeten ihre Erwartungen an den Kurs und m?gliche Bef?rchtungen zu benennen. In einer weiteren Kurseinheit zu Beginn des Blockkurses werden unter der ?berschrift „Aufkl?rung: Pro und Kontra“ Argumente f?r beziehungsweise gegen die Aufkl?rung von schwer kranken Patienten gesammelt, f?r alle sichtbar an einer Flipchart festgehalten und anschlie?end diskutiert. Lernziele dieser Kurseinheit sind die Sensibilisierung f?r unterschiedliche moralische Bewertungen, das Kennenlernen verschiedener Argumente und der zugrunde liegenden ethischen Pr?missen (z.B: Selbstbestimmungsrecht des Patienten) in der Debatte ?ber die Aufkl?rung schwer kranker Patienten.

2. Gespr?che mit Simulationspatienten:

Gespr?che mit Simulationspatienten bilden einen zentralen Bestandteil des Blockseminars. Hierf?r werden Laien-(schauspieler) ausgebildet, die die Rolle eines Patienten mit einer schwerwiegenden Erkrankung simulieren. Die Ausbildung der Simulationspatienten erfolgt in drei Schritten:

- Die Laien-(schauspieler) erhalten eine schriftliche Rollenanweisung mit Informationen zur Erkrankung, zum psychosozialen Hintergrund und spezifischen Verhaltensweisen, die im Verlauf des Gespr?chs umgesetzt werden sollen,

- Die Rolle wird praktisch einge?bt und entsprechend der R?ckmeldungen der bei dem Simulationspatiententraining anwesenden Tutoren modifiziert.

- Alle Simulationspatienten lernen die Regeln konstruktiver R?ckmeldung zum Gespr?chsverhalten kennen und ?ben in praktischen Einheiten deren Anwendung [13].

Die Gespr?che mit Simulationspatienten finden in zwei Kleingruppen (jeweils zwei Medizinstudenten, zwei Krankenpflegesch?ler und ein Tutor) statt. Die Aufteilung der Gruppe erm?glicht allen Kursteilnehmenden die Durchf?hrung und anschlie?ende Analyse eines Gespr?chs mit einem Simulationspatienten. Zu Beginn dieser Kurseinheit erfolgt eine Einf?hrung zu den Regeln konstruktiver R?ckmeldung (Feedback). Weiterhin wird der Ablauf der Gespr?chs?bungen festgelegt. Jeder Kursteilnehmer f?hrt ein Gespr?ch mit einem Simulationspatienten. Das ?rztliche Aufkl?rungsgespr?ch und das sich zeitlich anschlie?ende beziehungsweise vorausgehende Gespr?ch mit dem Krankenpfleger bildet jeweils eine Einheit. F?r die Gespr?chssituationen sind Rollenvorlagen erarbeitet worden, die neben einer kurzen Situationsbeschreibung auch die notwendigen medizinischen beziehungsweise pflegerischen Informationen enthalten. Im Anschluss an die Gespr?chs?bung beschreiben und bewerten zun?chst der gespr?chsf?hrende Medizinstudent beziehungsweise Krankenpflegesch?ler sowie der Simulationspatient den Inhalt und Verlauf des Gespr?chs. In der darauf folgenden Diskussionsrunde wird unter Einbeziehung der R?ckmeldungen der Beobachter (Kursteilnehmer und Tutor) das Gespr?chsverhalten analysiert und m?gliche Alternativen diskutiert. Der Gespr?chsf?hrende erh?lt abschlie?end die M?glichkeit einzelne Gespr?chssequenzen unter Ber?cksichtigung der R?ckmeldungen ein weiteres Mal zu ?ben. Lehrziele dieser Kurseinheit sind das Sammeln praktischer Erfahrungen f?r schwierige Gespr?chssituationen und die Reflexion des eigenen Gespr?chsverhaltens unter Ber?cksichtigung der R?ckmeldungen Dritter. Weiterhin erwerben die Teilnehmer Kompetenzen zur konstruktiven R?ckmeldungen und lernen die berufsgruppenspezifischen Aufgaben von ?rzten und Krankenpflegern im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses kennen.

3. „Expertengespr?ch“:

Im Rahmen des so genannten „Expertengespr?chs“ mit klinisch erfahrenen ?rzten und Mitarbeitern der Krankenpflege haben die Kursteilnehmer die M?glichkeit ?ber die mit der Aufkl?rung von schwer kranken Patienten verbundenen Herausforderungen in der klinischen Praxis zu diskutieren. Das Diskussionsforum wird von den Teilnehmern genutzt, um Problemstellungen, die in den Gespr?chs?bungen bew?ltigt werden mussten, zu pr?sentieren und mit Unterst?tzung der „Experten“ L?sungsstrategien zu identifizieren. Weiterhin werden die Vertreter beider Professionen nach den Chancen und Grenzen interprofessioneller Zusammenarbeit im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses in der klinischen Praxis befragt. Ziel der Kurseinheit ist die R?ckkopplung der Lehrinhalte mit den realen Erfahrungen von in der klinischen Praxis t?tigen ?rzten und Krankenpflegern.

Diskussion

Die Lehrveranstaltung zur Kommunikation mit schwer kranken Patienten im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses ist nach Kenntnis der Autoren die einzige interprofessionelle Lehrveranstaltung zu diesem Thema in Deutschland. Die Auslastung der Lehrveranstaltung - 54 der 56 zu Verf?gung stehenden Kurspl?tze in den vergangenen sieben Veranstaltungen wurden belegt - zeigt dass das Blockseminar von Medizinstudenten und Krankenpflegesch?lern gut angenommen wird. Die R?ckmeldungen der Teilnehmer im Rahmen der schriftlichen Evaluation deuten weiterhin auf eine positive Bewertung des Kurskonzepts durch die Teilnehmer [14]. Angesichts des mit der Teilnahme an der Lehrveranstaltung verbundenen zus?tzlichen Zeitaufwandes ist davon auszugehen, dass es sich bei den Kursteilnehmern um eine Selektion besonders interessierter Medizinstudenten und Krankenpflegesch?ler handelt. Die Erfahrungen der Autoren mit verpflichtenden Lehrveranstaltungen zur Patientenaufkl?rung f?r Medizinstudenten deuten daraufhin, dass eine Umsetzung des Kurskonzepts auch im Rahmen von Pflichtcurricula m?glich ist [15].

Vor dem Hintergrund der empirisch belegten Effektivit?t erfahrungsorientierter Lehrmethoden in der Ausbildung kommunikativer Kompetenzen [16] wurden Gespr?che mit Simulationspatienten als zentrales Lehrelement in das Kurskonzept aufgenommen. Der hohe personelle und finanzielle Aufwand (7,5 Arbeitsstunden f?r jeden der beiden Tutoren, 1 Arbeitsstunde pro Experte, 3 Arbeitsstunden f?r jeden der beiden in den Kleingruppen eingesetzten Simulationspatienten) ist ein Nachteil des erfahrungsorientierten Ansatzes der Lehrveranstaltung unter Verwendung von Simulationspatienten. Nach den Erfahrungen der Autoren und den m?ndlichen R?ckmeldungen der Kursteilnehmer sprechen jedoch mehrere Argumente f?r den Einsatz von Simulationspatienten: Alle Teilnehmer hatten die Gelegenheit eine f?r ihre Profession typische Gespr?chssituation in realit?tsnaher Form zu ?ben. Weiterhin bietet die Simulationspatienten-Methode in Verbindung mit der Vermittlung von strukturierten R?ckmeldungen den Kursteilnehmern die M?glichkeit in einem gesch?tzten Rahmen das eigene Gespr?chsverhalten zu reflektieren und gegebenenfalls zu modifizieren. Im Hinblick auf die interprofessionelle Zusammenarbeit bieten die Gespr?chs?bungen den Teilnehmern einen Einblick in den Aufgabenbereich der beiden Berufsgruppen und die damit assoziierten Herausforderungen im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses. Ausgehend von den Gespr?chsszenen werden in den Kleingruppendiskussionen nicht nur das individuelle Gespr?chsverhalten analysiert, sondern auch organisatorische und strukturelle Aspekte identifiziert, die die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen bei der Patientenaufkl?rung f?rdern beziehungsweise behindern. Die positiven R?ckmeldungen der Teilnehmer im Rahmen der m?ndlichen Abschlussbesprechungen zum Einsatz der Simulationspatienten decken sich mit den Evaluationsergebnissen internationaler Arbeiten zu interprofessionellen Kursveranstaltungen zur Aufkl?rung von schwer kranken Patienten [12].

Die gemeinsame Bearbeitung von schwierigen Gespr?chen im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses bietet Medizinstudenten und Krankenpflegesch?lern die Gelegenheit das berufliche Selbstverst?ndnis und die Aufgaben der jeweils anderen Berufsgruppe kennen zu lernen. Entsprechend den m?ndlichen R?ckmeldungen der Teilnehmer und nach den Erfahrungen der Tutoren tr?gt die M?glichkeit Gespr?chsszenen der jeweils anderen Berufsgruppe beobachten und diskutieren zu k?nnen zur besseren Kenntnis der kommunikativen Herausforderungen f?r die verschiedenen Berufsgruppen bei. Dies bildet die Voraussetzung f?r die Identifizierung von Verbesserungsm?glichkeiten hinsichtlich der Abstimmung zwischen ?rzten und Pflegen im Aufkl?rungsprozess. In diesem Sinne dient das beschriebene Lehrprojekt dem Lernziel, die Teilnehmenden auf die berufsgruppen?bergreifende Zusammenarbeit im Verlauf des Aufkl?rungsprozesses vorzubereiten. Dieser Lehrinhalt deckt sich mit Forderungen nach einer verbesserten interprofessionellen Zusammenarbeit zur Optimierung der Gesundheitsversorgung [17], [18], [19]. Allerdings ist zu ber?cksichtigen, dass einer Implementierung interprofessioneller Ans?tze bei der Aufkl?rung schwer kranker Patienten in der klinischen Praxis erhebliche Hindernisse entgegenstehen. Aufgrund der zeitlichen Belastung beider Berufsgruppen und Differenzen hinsichtlich der Arbeitsabl?ufe ist bereits die Anwesenheit jeweils eines Vertreters beider Berufsgruppen beim Aufkl?rungsgespr?ch - als ein m?gliches Element des interprofessionellen Ansatzes - mit einem Aufwand an Absprachen und zeitlicher Koordination der Arbeitsabl?ufe verbunden. Angesichts solcher praktischen Schwierigkeiten erscheint die Formulierung von Strategien zur Implementierung interprofessioneller Zusammenarbeit ein wichtiges Ziel zuk?nftiger Forschungsarbeiten. Weiterhin ist die Konzeptionalisierung der interprofessionellen Zusammenarbeit von ?rzten und Krankenpflegern bei der Aufkl?rung schwer kranker Patienten erforderlich. Darauf aufbauend stellen die Identifizierung spezifischer Lehr- und Lernziele und die Definition von Kriterien zur Evaluation m?glicher Effekte interprofessioneller Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen weitere Ziele zuk?nftiger Forschungsarbeiten dar.

Anmerkungen

Danksagung

Die Autoren danken der Stiftung Lehre an der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Erlangen-N?rnberg f?r die Unterst?tzung des Lehrprojekts.

Literatur

[1] Baile WF, Buckman R, Lenzi R, Glober G, Beale EA, Kudelka AP. SPIKES-A six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist. 2000;5:302-311.[2] Huseb? S, Klaschik E. Palliativmedizin-Praktische Einf?hrung in Schmerztherapie, Ethik und Kommunikation. Berlin: Springer; 2000.

[3] Ong LM, de Haes JC, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med. 1995;40:903-918.

[4] Fallowfield L, Jenkins V. Communicating sad, bad, and difficult news in medicine. Lancet. 2004;363:312-319.

[5] Schildmann J, Ortwein H, Herrmann E, Schwarz C, Klambeck A, Brunklaus A. Wahrheit am Krankenbett-schlechte Nachrichten mitteilen: Ergebnisse von f?nf Workshops zum Diagnosegespr?ch. Med Ausbild. 2000;19:9-12.

[6] Weber M, Bohler E, Kohler E. Kann Kommunikation mit unheilbar kranken Patienten gelehrt werden? Evaluation eines Kursmodells. Med Klin. 2003;98:477-483.

[7] Cushing AM, Jones A. Evaluation of a breaking bad news course for medical students. Med Educ. 1995;29:430-435.

[8] Fallowfield L, Jenkins V, Farewell V, Saul J, Duffy A, Eves R. Efficacy of a Cancer Research UK communication skills training model for oncologists: a randomised controlled trial. Lancet. 2002;23:650-656.

[9] Bundes?rztekammer. Empfehlung der Bundes?rztekammer zur Patientenaufkl?rung. Dtsch Arztebl. 1990;87:C807-809.

[10] Kirschning S. Brustkrebs. Der Diagnoseprozess und die laute Sprachlosigkeit der Medizin. Eine soziologische Untersuchung. Leverkusen: Leske und Budrich; 2001.

[11] Farrell M, Ryan S, Langrick B. 'Breaking bad news' within a paediatric setting: an evaluation report of a collaborative education workshop to support health professionals. J Adv Nurs. 2001;36:765-775.

[12] Wakefield A, Cooke S, Boggis C. Learning together: use of simulated patients with nursing and medical students for breaking bad news. Int J Palliat Nurs. 2003;9:32-38.

[13] Ortwein H, Fr?hmel A. Handbuch f?r Simulationspatientinnen und Simulationspatienten. Berlin: Charite Universit?tsmedizin Berlin; 2002.

[14] Schildmann J, H?rlein J, Burchardi N, Schl?gl M, Vollmann J. Breaking bad news: evaluation study on self perceived competences and views of medical and nursing students taking part in a collaborative workshop. Support Care Cancer (zur Publikation angenommen)

[15] Schildmann J, Herrmann E, Klambeck A, Ortwein H, Schwarz C, Vollmann J. "Wahrheit am Krankenbett" - Eine ?rztliche Fortbildungsveranstaltung zum ?berbringen schlechter Nachrichten. Z Arztl Fortbild Qualit?t Gesundheitsw. 2005;99:443-447.

[16] Aspegren K. Teaching and learning communication skills in medicine: a review with quality grading of articles. Med Teach. 1999;21:563-569.

[17] Calman K. Working together: Teamwork. J Interprof Care. 1994;8:95-99.

[18] Neitzke G. Interprofessioneller Ethikunterricht. GMS Z Med Ausbild. 2005;22(2):Doc24.

[19] World Health Organisation. Learning together to work together for health. Technical Report No 769. Genf: WHO; 1988.