[Communication training using "standardised parents" in paediatrics]

Katja Hoffmann 1Jobst-Hendrik Schultz 1

Claudia Conrad 1

Rabea Hancke 1

Heike Lauber 1

Jochen Sch?nemann 1

Bernd Kraus 1

Hans Martin Bosse 2

S?ren Huwendiek 2

Georg F. Hoffmann 2

Wolfgang Herzog 1

Jana J?nger 1

Christoph Nikendei 1

1 Universit?t Heidelberg, Klinik f?r Psychosomatische und Allgemeine Klinische Medizin, Heidelberg, Deutschland

2 Universit?t Heidelberg, Universit?tsklinik f?r Kinder- und Jugendmedizin, Heidelberg, Deutschland

Abstract

Introduction: Communicative competence is essential for daily medical routine. The usefulness of communication-trainings for physicians is described in various publications. However, specific trainings in paediatrics are rarely found. A characteristic for paediatric work is that the primary communication is not only with the patient – the child – but also with the parents. Beside self-assessment external assessment by parents can be used for evaluation of paediatrician’s communicative skills.

Methods: 28 paediatric residents (intervention group n = 14; control group n = 14) of the University Children’s Hospital of Heidelberg took part in a communication training using standardised parents and -patients (SP), video recording and feedback by peers, SPs and supervisors. Data of self-evaluated communicative competence in contact with parents was collected from all participants before and after the training of the intervention group. In addition there was an assessment of parents’ satisfaction with the paediatricians-parents communication concerning their children’s treatment nine weeks before and nine weeks after the training (n = 248). A follow-up survey to record the transfer into clinical practice was conducted with the participants after six months.

Results: After the training participants of the intervention group showed an increased feeling of communicative competence in reference to communicative situations that were explicitly practiced in the training. The external assessment by parents generally showed a positive evaluation of paediatricians’ communication skills. However, a group effect was not found. In the follow-up survey participants reported an improved self-perception and specific elements of the training that facilitated the daily clinical practice with parents and their children.

Discussion: The training of specific relevant clinical situations lead to an increase in perceived communicative competence and competence in handling difficult encounters with parents. Communication trainings should be integrated not only into the medical student education but also into post-graduate education curricula.

Keywords

post-graduate medical education, communication-training, standardised patients, standardised parents, self-assessment, parent-assessment

Anmerkung

Anmerkung der Autoren: Um eine gute Lesbarkeit des Textes zu gew?hrleisten, wurde in dem vorliegenden Artikel durchg?ngig die m?nnliche Form der Berufsbezeichnung des Arztes verwendet. Wann immer von "dem Arzt" gesprochen wird, sind jedoch ?rzte und ?rztinnen gleicherma?en eingeschlossen.

Einleitung

Kommunikation in der Medizin

In der Beziehung zwischen Patient und Arzt spielt Kommunikation eine wesentliche Rolle. Das Gelingen einer ?rztlichen Behandlung h?ngt im Wesentlichen davon ab, inwiefern Patient und Arzt in ihrer Interaktion gemeinsame Realit?ten erreichen. Dabei geht es jedoch nicht nur um reine Informationsvermittlung, sondern ganz entscheidend immer auch um die Beziehungsebene zwischen Patient und Arzt, um Verst?ndnis, Empathie und das Sich-Hineinversetzen K?nnen in die Situation des Patienten. Eine gelungene Patient-Arzt-Interaktion zeigt sich dabei in einer h?heren Patientenzufriedenheit und h?herer Compliance und somit auch in einem verbesserten Behandlungsergebnis bei der Therapie spezifischer Erkrankungen (vgl. [1]).

Kommunikation in der P?diatrie

Im Fachbereich P?diatrie wird die Patient-Arzt-Interaktion noch um eine Ebene erweitert: neben der Kommunikation mit dem Patienten – in diesem Falle dem Kind – kommt der Kommunikation mit den Eltern ein wesentlicher Stellenwert zu. Der Arzt wird vor die Herausforderung gestellt, mit Eltern und Kind ein f?r alle Seiten zufrieden stellendes Gespr?ch zu f?hren. ?rztliche Gespr?chsf?hrung in der P?diatrie ist im hohen Ma?e ein interaktioneller Prozess mit Kind und Eltern [2]. Eine Studie von Wassmer et al. [3] beschreibt, dass ?rztliche Kommunikation in der P?diatrie weitestgehend vom Arzt dominiert und haupts?chlich instrumental sei, Kinder k?men bei Kontakten kaum zu Wort. Bez?glich der Sorgeberechtigten konnten Wissow et al. [4] zeigen, dass eine Anwendung von spezifischen Kommunikationstechniken zu einer Verbesserung der Anamnese f?hrte, da M?tter bereitwilliger von sensiblen Themen berichteten. Techniken wie das Fragen nach psychosozialen Problemen, Aussagen zur Unterst?tzung und Beruhigung oder Aussagen, die mitf?hlendes und aufmerksames Zuh?ren widerspiegeln, f?hrten zur Aufdeckung von wichtigen Belangen in Bezug auf das Kind. Weitere Studien zu Kommunikationsschulungen in der P?diatrie weisen darauf hin, dass durch gezielte Kommunikationsschulungen Kommunikationsf?higkeit grundlegend verbessert werden kann [5].

Kommunikationsschulungen in der P?diatrie

In den ?bersichtsarbeiten von Hulsman et al. [6] und Cegala und Broz [7] finden sich eine Vielzahl von Hinweisen auf zumeist positive Bewertungen von Kommunikationsschulungen f?r ?rzte aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Es wird wiederholt aufgezeigt, dass sich gezielte Schulungen positiv auf die generelle Kommunikationsf?higkeit sowie auf die F?higkeit zum Beziehungsaufbau, zu Organisation und Zeitmanagement, zur Einsch?tzung der Patienten, zu Verhandlung und zur gemeinsamen Entscheidungsfindung auswirken [8]. F?r Kommunikationsschulungen im Fachbereich der P?diatrie hingegen gibt es derzeit in der Literatur wenig Hinweise. In einer Studie zu einer Kommunikationsschulung mit P?diatern konnten van Dulmen und Holl [9] mittels Video-Rating zeigen, dass sich verbale und nonverbale Kommunikationsf?higkeiten insbesondere in Bezug auf psychosoziale Themen verbesserten. Vermehrt wird auch der Verwendung von Kindern und Jugendlichen als Simulationspatienten (SP) in Schulungen Aufmerksamkeit geschenkt [10]. Dabei werden Kinder in verschiedenen komplexen Szenarien f?r Schulungszwecke eingesetzt [11]. Die Arbeit mit Kindern als SPs wird dabei von den ?rzten gut angenommen [12], [5]. In der Studie von Greenberg et al. [13] finden sich Schauspieler auch in der Rolle der Eltern kranker Kinder. Jedoch lag hier der Fokus des Trainings auf dem spezifischen Thema des ?berbringens schlechter Nachrichten.

Fragestellung

Wir f?hrten eine Studie im Kontrollgruppendesign zur Verbesserung kommunikativer Fertigkeiten in der Eltern-Arzt Interaktion im Fachbereich der P?diatrie durch. Ziel war es, ein strukturiertes, Beruf begleitendes und praxisnahes Schulungskonzept zur Verbesserung der kommunikativen Fertigkeiten von ?rzten in der fach?rztlichen Weiterbildung zu entwickeln [14], [15]. Der Effekt der Kommunikationsschulung wurde auf zwei Ebenen erfasst: der subjektiven Kompetenzeinsch?tzung bez?glich der eigenen kommunikativen Fertigkeiten sowie der Elternzufriedenheit mit dem Arztkontakt. Die Annahme war dabei, dass eine Kommunikationsschulung mit standardisierten Eltern sowohl auf der Selbst- als auch auf der Fremdeinsch?tzungsebene zu einer signifikanten Verbesserung kommunikativer Kompetenzen f?hrt.

Methoden

Teilnehmer

Es wurden Assistenz?rzte der Universit?tsklinik f?r Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg geschult, die zwischen Oktober 2005 und April 2006 in der Notambulanz der Kinderklinik im t?glichen Notdienst selbstst?ndig Patienten versorgten. Von 43 Diensthabenden bekundeten 33 Mitarbeiter Interesse an der Schulung. Aus den 33 Interessenten konnten 14 Paare gebildet werden, die in Bezug auf Geschlecht, Alter und Berufserfahrung vergleichbar waren (matched pairs). Diese wurden in eine Interventionsgruppe (IG; N = 14) und Kontrollgruppe (KG; N = 14) randomisiert. Die Nichteilnehmer und Teilnehmer unterschieden sich nicht in Alter, Geschlecht oder Berufserfahrung. Acht der zehn Nichtteilnehmer gaben als Gr?nde f?r ihre Nichtteilnahme Wegzug, Stellenwechsel w?hrend der Schulung, Urlaub, Mutterschutz oder Zeitmangel an, zwei gaben keine Auskunft. Die Teilnahme an der Schulung war freiwillig.

Ablauf der Kommunikationsschulung

Es wurde eine Kommunikationsschulung speziell f?r die ?rzte des Fachbereichs P?diatrie entwickelt. Diese beinhaltete vier Termine ? 120 Minuten, die ?ber einen Zeitraum von sechs Wochen stattfanden. Zu Beginn erfolgte eine Einf?hrung, an dem der Ablauf des Trainings erl?utert sowie theoretische Inhalte zur Gespr?chsf?hrung vermittelt wurden. Diese orientierten sich an den Arbeiten von Schulz von Thun [16] und Berne [17]. Anschlie?end folgten drei weitere Schulungstermine, bei denen jeweils nach einer kurzen theoretischen Einf?hrung verschiedene F?lle in Kleingruppen trainiert wurden. Die Schulungsf?lle nahmen dabei im Laufe der Schulung an Komplexit?t zu. Jede Kleingruppe bestand aus drei Dienst?rzten der P?diatrie und zwei Supervisoren. Das Supervisoren-Team bestand aus einer Psychologin, drei ?rzten und drei ausgebildeten SP-Trainern. W?hrend jedes Schulungstermins f?hrte jeder Teilnehmer ein Gespr?ch mit standardisierten Eltern, w?hrend die anderen beiden Teilnehmer das Gespr?ch beobachteten. Das Gespr?ch wurde auf Video aufgezeichnet, welches der Gespr?chsf?hrende Arzt im Anschluss ansehen konnte. In der Gro?gruppe wurden

- die eigenen Eindr?cke des Gespr?chsf?hrenden Arztes,

- das Feedback der standardisierten Eltern,

- das Feedback der beobachtenden Kollegen (peers) sowie

- Eindr?cke der Supervisoren diskutiert.

Dabei wurden St?rken und Schw?chen der Gespr?chsf?hrung in Bezug auf verwendete Interventionsstrategien in dieser Gespr?chssituation gemeinsam analysiert und besprochen. Der gleiche Ablauf erfolgte f?r die anderen beiden Assistenz?rzte der jeweiligen Kleingruppe, so dass jeder Arzt die Gelegenheit hatte, pro Schulungstermin ein Gespr?ch aktiv zu f?hren und bei zwei Gespr?chen als Beobachter dabei zu sein und Feedback zu geben.

Schauspieler und Rollen

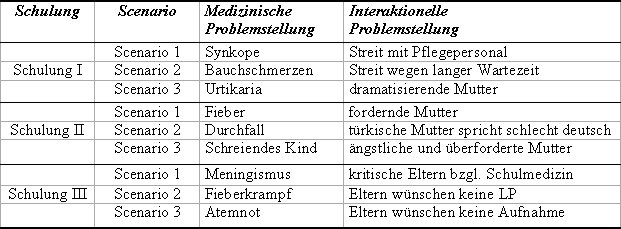

An einer Fokusgruppe nahmen zwei p?diatrische Ober?rzte (2 m?nnlich) und neun p?diatrische Assistenz?rzte (7 m?nnlich, 2 weiblich) teil. Anhand zweier Leitfragen fand eine offene Diskussion statt. Die Leitfragen bezogen sich auf die wichtigsten Diagnosen (die schwerwiegendsten bzw. folgenreichsten) sowie die wichtigsten kommunikativen Herausforderungen, die ?rzten in der Ambulanz der Universit?tsklinik f?r Kinder- und Jugendmedizin begegnen. Nach einer Pause wurden die Ergebnisse diskutiert und hinsichtlich ihrer Relevanz beurteilt. Anschlie?end wurde den Teilnehmern das Transkript mit den erarbeiteten Listen mit den wichtigsten Diagnosen bzw. kommunikativen Herausforderungen zugeschickt und von ihnen einstimmig als vollst?ndig bewertet. Auf dieser Grundlage erfolgte die Konzeption von neun Schulungsf?llen (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]), zu denen jeweils fallspezifische Lernziele definiert und Drehb?cher f?r die einzelnen Schulungsrollen geschrieben wurden. Diese beinhalteten genaue Angaben zum Setting, zu der vorherrschenden Krankheit und zu den jeweiligen Charaktereigenschaften der Schauspiel-Eltern. F?nf der Schulungsf?lle beinhalteten ein Gespr?ch mit jeweils einem Elternteil, drei ein Gespr?ch mit einem Elternpaar und einer ein Gespr?ch mit Mutter und Tochter. Zus?tzlich gab es eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung bzgl. der Gespr?chsinhalte (Anamneseerhebung, Anamnese und Beratung und Beratungsgespr?che). Die gespielten Rollen wurden jeweils von einem Arzt der P?diatrie auf Authentizit?t und inhaltliche Korrektheit ?berpr?ft, bevor sie in der Schulung verwendet wurden.

F?r die standardisierten Eltern wurde auf einen Pool von Schauspielern zur?ckgegriffen, die ?blicherweise als standardisierten Patienten zur Ausbildung im Medizinstudium eingesetzt werden [18], [19]. Diese wurden speziell auf die Besonderheiten der Elternrolle hin trainiert.

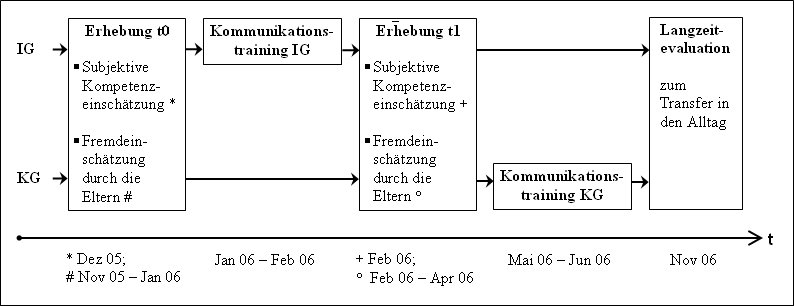

Evaluationsdesign und Datenerfassung

Die Schulung der IG erfolgte von Januar bis Februar 2006. Die subjektive Kompetenzeinsch?tzung bzgl. der eigenen Kommunikationsf?higkeit aller teilnehmenden ?rzte wurde vor und nach der Schulung der IG mittels eines Fragebogens erhoben (Dezember 2005 und Februar 2006). Weiterhin wurde eine Elternbefragung in der Notfallambulanz der Kinderklinik durchgef?hrt. ?ber jeweils neun Wochen hinweg vor und nach der Schulung der IG wurden diejenigen Eltern zur Qualit?t des Eltern-Arzt-Kontaktes befragt, die zwischen November 2005 und Januar 2006 bzw. zwischen Februar und April 2006 jeweils in der Zeit zwischen 17 und 23h mit ihrem Kind die Notambulanz aufsuchten. Eine Schulung der Kontrollgruppe sowie derjenigen ?rzte, die weder in die IG noch in die KG mit einbezogen werden konnten, jedoch ihr Interesse an der Schulung bekundet hatten, fand direkt nach Abschluss der Evaluation von Mai bis Juni 2006 statt. Eine Nachbefragung im November 2006 rundete die Evaluation der Schulung ab. Alle Teilnehmer wurden retrospektiv zu dem Transfer der Lernziele in den Arbeitsalltag befragt (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Evaluationsinstrument zur subjektiven Kompetenzeinsch?tzung

Zur Erfassung der subjektiven Kompetenzeinsch?tzung (vgl. J?nger et al. [20]) der ?rzte hinsichtlich ihrer Kommunikation mit Eltern kranker Kinder wurde ein Fragebogen entwickelt. In diesem wurde in Anlehnung an eine Arbeit von Mueller et al. [21] nach der Sicherheit in den spezifischen Gespr?chs- und Behandlungssituationen gefragt, die in der Schulung trainiert wurden. Der Gesamtfragebogen bestand aus 9 Items, die Antworten wurden auf einer zehn-Punkt Likert-Scale (1 = trifft gar nicht zu/gar nicht sicher; 10 = trifft voll und ganz zu/sehr sicher) gegeben.

Evaluationsinstrument zur Fremdeinsch?tzung durch die Eltern

Zur Erfassung der Zufriedenheit der Eltern mit dem kommunikativen Verhalten der Dienst?rzte in der Notfallambulanz wurde eigens ein Fragbogen entwickelt. Dieser orientierte sich an den Arbeiten von Crossley et al. [22] und Crossley und Davies [2] sowie den Kanadischen Richtlinien zur Medizinischen Ausbildung (Canmeds) [23]. Dabei wurden Items zusammengestellt und sowohl inhaltlichen Kategorien (z.B. "Nachvollziehbarkeit und Informationsvermittlung", "Eltern-Arzt-Beziehung") als auch den Kriterien der Canmeds (z.B. "discuss information", "establish relationship") zugeordnet. Eine erste Version des Fragebogens wurde anhand von 19 Eltern, die die Ambulanz besuchten, vorgetestet. Anschlie?end wurden diejenigen Items ausgew?hlt, die die gr??te Streuung aufwiesen und normalverteilt waren, und f?r die Gew?hrleistung einer Beantwortung ein Fragebogen mit 18 Items erstellt. Das Antwortformat bestand in einer f?nf-Punkt Likert-Scale (1 = trifft ?berhaupt nicht zu; 5 = trifft ?ber die Ma?en zu). Zus?tzlich wurden demographische Daten der Eltern und des Kindes sowie Angaben zur Wartezeit und H?ufigkeit der Ambulanzbesuche erfasst.

Evaluationsinstrument zur subjektiven Einsch?tzung bez?glich des Transfers in den klinischen Alltag

F?r eine Nachbefragung zum Transfer des Schulungswissens in den klinischen Alltag wurden sieben Leitfragen zu einem semistrukturierten Interviewleitfaden zusammengetragen. Diese bezogen sich auf die Ver?nderungen, die die Schulung bewirkt haben k?nnte sowie konkrete Fragen zum Umgang mit schwierigen Situationen im Alltag.

Statistische Analyse

Die Daten der subjektiven Kompetenzeinsch?tzung und der Fremdeinsch?tzung durch die Eltern wurden mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS ausgewertet. F?r die Auswertung der subjektiven Kompetenzeinsch?tzung wurden eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung sowie ein T-Test f?r gepaarte und f?r unabh?ngige Stichproben herangezogen. F?r die Auswertung der Elternfrageb?gen wurde zun?chst ein Gesamtmittelwert pro Arzt ?ber alle auf ihn bezogenen Frageb?gen gebildet. Mit diesem wurden eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung sowie ein T-Test f?r gepaarte und f?r unabh?ngige Stichproben gerechnet. In die statistische Analyse wurden all die ?rzte einbezogen, f?r die mindestens ein Eltern-Kontakt pro Messzeitpunkt stattgefunden hatte. Die Daten werden als Mittelwerte und Standardabweichungen angegeben. Die Antworten in den semistrukturierten Interviews wurden zu inhaltlichen Kategorien zusammengefasst und die Anzahl der Nennungen pro Kategorie erfasst.

Ergebnisse

Stichprobenbeschreibung: Schulungsteilnehmer

Insgesamt nahmen 28 Dienst?rztinnen und -?rzte (Interventionsgruppe N = 14, Kontrollgruppe N = 14) der Universit?tskinderklinik an der Kommunikationsschulung teil. Davon waren 10 Teilnehmer m?nnlich, 18 weiblich, das durchschnittliche Alter lag bei 31,6 Jahren (? 3,5 Jahre). Die mittlere Berufserfahrung lag bei 4,2 Jahren (? 2,8 Jahre).

Stichprobenbeschreibung: Eltern der Ambulanzpatienten

Insgesamt wurden 257 Eltern oder Begleitpersonen der zu behandelnden Kinder in der Notfallambulanz befragt, die von an der Studie teilnehmenden ?rzten behandelt wurden. Neun Frageb?gen waren unvollst?ndig ausgef?llt und wurden daher von der Auswertung ausgeschlossen. Von den 248 auswertbaren Elternkontakten (Pr?: n = 119; Post: n = 129) waren 95 m?nnliche und 148 weibliche Bezugspersonen (5 fehlende Angaben). 94 waren V?ter der Kinder, mit denen sie die Ambulanz besuchten, 148 M?tter, ein Stiefvater/-mutter und ein Sonstiger (vier fehlende Angaben). 57,3% der befragten Bezugspersonen waren im Alter zwischen 30-39 Jahren, 20,2% zwischen 20-29 Jahren, 15,3% zwischen 40-49 Jahren, 2,4% bis 19 Jahre und 2,0% zwischen 50-59 Jahren. Das Alter der Kinder war durchschnittlich 4,5 Jahre (? 4,2 Jahre). Die Anzahl der Eltern-Kontakte pro Arzt betrug zum Erhebungszeitraum t0 max. 12, bei t1 max. 18.

Subjektive Kompetenzeinsch?tzung der Schulungsteilnehmer

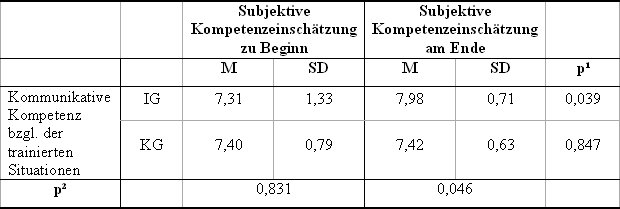

Die Ergebnisse der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung ergaben einen signifikanten Effekt f?r den Faktor "Zeit" (pr? / post) (F (1,24) = 4,94; p = 0,036) und einen Interaktionseffekt f?r "Zeit * Gruppe" (IG / KG) (F (1,24) = 4,30; p = 0,049). Die Einzelaufschl?sselungen mittels T-Tests ergaben, dass sich nach der Schulung ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen in Bezug auf die subjektive Kompetenzeinsch?tzung der ?rzte hinsichtlich der speziell in der Schulung trainierten Gespr?chssituationen zeigte. Die Interventionsgruppe sch?tzte sich bzgl. ihrer kommunikativen Kompetenz in diesen Situationen als sicherer ein als die Kontrollgruppe. Vor der Schulung unterschieden sich die beiden Gruppen nicht in ihrer Selbsteinsch?tzung. Im Pr?-Post-Vergleich verbesserte sich die subjektive Kompetenzeinsch?tzung die Interventionsgruppe signifikant, in der Kontrollgruppe zeigte sich keine Ver?nderung (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]).

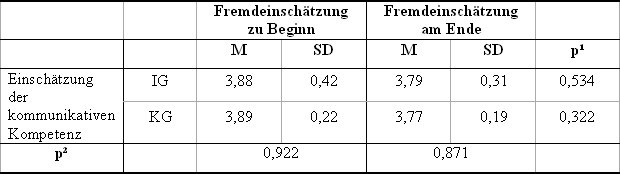

Einsch?tzung der kommunikativen Kompetenzen durch die betroffenen Eltern

Die kommunikative Kompetenz der ?rzte wurde von den Eltern und Bezugspersonen der kranken Kinder generell als sehr gut eingesch?tzt. Es konnte jedoch kein Gruppen- oder Zeiteffekt festgestellt werden (Faktor "Zeit": F (1,18) = 1,30; p = 0,269; Faktor "Zeit * Gruppe": F (1,18) = 0,03; p = 0,857; f?r Ergebnisse der T-Tests siehe Tabelle 3 [Tab. 3]).

Subjektive Einsch?tzung der Teilnehmer im Rahmen einer Nachbefragung zum Transfer in den klinischen Alltag

Im Langzeitverlauf konnten n = 17 (60,7%) Schulungsteilnehmer zum Transfer des Handlungswissens in den klinischen Alltag befragt werden. Es konnten vier inhaltliche Kategorisierungen mit insgesamt 70 Nennungen vorgenommen werden. Unter der Kategorie "Selbstreflexion" (15 Nennungen) berichteten die ?rzte beispielsweise von einer verst?rkten Selbstreflexion im Gespr?ch mit den Eltern, die dazu f?hrte, dass sie ruhiger blieben, innerlich besser vorbereitet seien und verst?rkt auf ihr eigenes Verhalten achteten. W?hrend des Gespr?chs hielten sie ?fter inne und ?berd?chten ihre Strategie. Unter der Kategorie "Empathischer Umgang mit Eltern" (20 Nennungen) brachten die ?rzte zum Ausdruck, dass sie nach der Schulung besser in der Lage seien, sich in Eltern hineinzuversetzen und auf diese einzugehen. Dabei stehe oft im Vordergrund, sich die Bedeutung eines Ambulanzbesuchs f?r die Eltern zu vergegenw?rtigen und den Gef?hlszustand der Eltern besser verstehen und darauf eingehen zu k?nnen. Unter der Kategorie "L?sungsstrategien" (17 Nennungen) wurden die Aussagen zusammengefasst, die den Umgang mit schwierigen Situationen im Elternkontakt beschrieben. Die Teilnehmer berichteten, dass sie insbesondere in schwierigen Situationen versuchen w?rden, sich Zeit zu nehmen, auf die Eltern einzugehen und durch Erkl?ren die Situation zu l?sen. Deeskalation k?nne auch durch konkretes Bennennen von Problemen erreicht werden. Verst?rkt w?rde auch darauf geachtet, Themen und Probleme offener anzusprechen und die Eltern auf der emotionalen Ebene abzuholen und Gef?hlszust?nde zu thematisieren. Manchmal helfe auch das Hinzuziehen des Oberarztes, einer dritten Person oder eines Dolmetschers. Die Teilnehmer ?u?erten den Wunsch nach weiteren, Beruf begleitenden Schulungen mit komplexeren und Ambulanz-?bergreifenden F?llen. Diese Aussagen wurden unter der Kategorie "Schulungsbedarf" (18 Nennungen) zusammengefasst.

Diskussion

In der vorliegenden Studie wurde ein strukturiertes Kommunikationstraining f?r ?rzte auf dem Weg zum Facharzt der P?diatrie hinsichtlich der Selbst- und Fremdeinsch?tzung kommunikativer F?higkeiten evaluiert. Durch das Training von in der Ambulanz h?ufig auftretenden, schwierigen Gespr?chssituationen wurde die subjektive Kompetenzeinsch?tzung bez?glich dieser Situationen signifikant gesteigert. Es ist anzunehmen, dass durch gezieltes ?ben von schwierigen Situationen des p?diatrischen Alltags und durch eine damit einhergehende Steigerung der Selbstwirksamkeit (vgl. [24]) eine qualitativ verbesserte Eltern-Arzt-Interaktion erreicht werden kann. Die Fremdeinsch?tzung der kommunikativen Kompetenzen der ?rzte durch die Eltern und Bezugspersonen fiel in der vorliegenden Untersuchung generell als sehr positiv aus. Es konnte bei der Interventionsgruppe allerdings keine Ver?nderung in der Bewertung nach Absolvieren der Schulung festgestellt werden. Eine m?gliche Erkl?rung hierf?r w?re, dass die Anzahl der geschulten ?rzte und die Anzahl der Elternkontakte pro Arzt zu gering waren, um einen Effekt abzubilden. Weiterhin ist davon auszugehen, dass bei den in der Notambulanz t?tigen Assistenz?rzten eine Grundsicherheit bez?glich allt?glich auftretender Probleme vorherrscht. Eine ?berlegung w?re, ob Unterschiede in der Kommunikationsf?higkeit vornehmlich in schwierigen Situationen zum Tragen kommen, die jedoch im Alltag nur selten vorkommen. Ferner k?nnte das Messinstrument selbst hier eine Rolle spielen im Sinne einer zu geringen Sensibilit?t und Trennsch?rfe und somit der einhergehenden Schwierigkeiten, m?gliche Nuancen abzubilden. Auch die Literatur verdeutlicht, dass sich die Erfassung der Kommunikationsf?higkeit von ?rzten generell als schwierig erweist. Bei vielen Studien zeigt sich dabei die Problematik, passende Evaluationsinstrumente auszuw?hlen, die die geschulten F?higkeiten abbilden k?nnen [7]. Beispielsweise fanden Langewitz et al. [25] beim Einsatz des Patientenzufriedenheitsbogen (PZF), der die Zufriedenheit der Patienten mit dem ?rztlichen Gespr?ch erfassen soll, dass dieser zur Evaluation von Interventionsprogrammen nicht geeignet sei, da bereits vor der Intervention hoch zufriedene Werte beim Patienten gemessen wurden. Zudem scheitert der Nachweis der Effektivit?t von Kommunikationsschulungen oft an den verwendeten Studien-Designs und Evaluationsinstrumenten. Die geringsten Effekte der Schulungen zeigten sich in den Studien, die die am besten geeigneten Designs verwendeten (randomisiertes Kontrollgruppendesign mit Pr?- und Post-Messung) [6]. Oftmals k?nnen keine positiven Effekte von spezifischen Trainings auf die aktuelle Zufriedenheit beim Patienten festgestellt werden [26]. Eine Evaluation von Trainingsma?nahmen sollte laut Hulsman et al. [6] aus diesem Grunde am besten als Nacherhebung und auf verschiedenen Ebenen stattfinden, unter anderem bzgl. des Wissen und der Einstellung der teilnehmenden ?rzte, deren t?glicher Leistung und der Ergebnisse beim Patienten. In der vorliegenden Studie berichteten die Teilnehmer bei einer Nachbefragung von einer verbesserten Selbstwahrnehmung und benannten konkrete Elemente der Schulung, die ihnen die t?gliche klinische Arbeit im Kontakt mit Eltern erkrankter Kinder erleichterten. Instrumente, die nicht auf einer Einsch?tzebene sondern mit inhaltsanalytischen Verfahren arbeiten, erweisen sich oftmals als geeigneter, Kommunikationsverhalten zu erfassen [27]. F?r weiterf?hrende Untersuchungen w?ren diese ein denkbarer Ansatz, um die oben genannten methodischen Probleme zu ?berwinden. In der Literatur zeigt sich, dass das Feedback und die Einsch?tzung von Eltern wichtige Informationen zur Qualit?t der Patient-Arzt-Beziehung geben kann, dieses zumeist jedoch zu wenig genutzt wird. Evaluationen von "echten" Eltern sind valide und reliabel und genauso gut einsetzbar wie SPs [1]. Crossley et al. [22] untersuchten die Interaktion zwischen P?diatern und Patienten, indem sie diese sowohl von Eltern als auch Kindern beurteilen lie?en. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Eltern wichtige und reliable Bewertungen zu der Arzt-Kind-Interaktion geben k?nnen. Die Aussagen der Kinder hingegen seien zwar als R?ckmeldung f?r den jeweiligen Arzt interessant, k?nnten jedoch kein reliables Messinstrument abgeben. Eine Befragung der Eltern wie in der vorliegenden Studie ist daher ein durchaus sinnvoller Zugang zu der skizzierten Fragestellung. Dennoch waren die Bewertungen durch die Eltern und Bezugspersonen der Kinder in der vorliegenden Studie durchweg zu positiv, um einen Effekt abzubilden. Sinnvoll w?re daher, zus?tzlich weitere Beurteiler (z.B. Teammitglieder) im Sinne einer 360? Evaluation einzubeziehen (vgl. [28], [29]).

Eine Patientenorientierte Versorgungsleistung steht nach wie vor im Mittelpunkt der Forschung. Insbesondere im Bereich der P?diatrie zeigt sich die Notwendigkeit, die ?rztliche Versorgung nicht nur f?r die Patienten, sondern auch f?r die Eltern und Sorgeberechtigten zufriedenstellend zu gestalten. Hauptaugenmerk sollte daher neben der medizinischen Versorgung auf einer angemessenen Kommunikation zwischen ?rzten und Kindern sowie deren Eltern und Bezugspersonen liegen. Dabei erscheint es sinnvoll, strukturierte Kommunikationsschulungen nicht nur w?hrend des Medizinstudiums, sondern auch gezielt in der postgraduierten Ausbildung einzusetzen.

Limitationen

Der Studie liegt eine geringe Stichprobengr??e auf Seiten der Teilnehmer des Kommunikationstrainings zugrunde, die durch die w?hrend des Untersuchungszeitraums in der Ambulanz t?tigen ?rzte sowie durch die Freiwilligkeit der Teilnahme limitiert wurde. Bei den Daten zur Elternzufriedenheit in der Ambulanz war eine Schwierigkeit, dass nicht alle der teilnehmenden ?rzte gleich h?ufig in der Notfallambulanz t?tig waren und daher unterschiedliche H?ufigkeiten der Arzt-Eltern-Kontakte pro Arzt zustande kamen. Der verwendete Elternfragebogen war m?glicherweise nicht sensitiv genug, ?nderungen in der Kommunikationsf?higkeit abzubilden, da die ?rztliche Kommunikation bereits von vorneherein als sehr positiv bewertet wurde. Eine weitere Einschr?nkung sind die fehlende psychometrische Validierung der Erhebungsinstrumente und eine m?gliche Fehleinsch?tzung bei der Erhebung der Selbsteinsch?tzung der Teilnehmer. Auch w?re es sinnvoll gewesen, eine Matchung nicht nur hinsichtlich des Alters und des Geschlechts, sondern auch hinsichtlich der Vorerfahrung bez?glich Kommunikationstrainings vorzunehmen.

Schlussfolgerung

Der hier vorgestellten Studie lag eine strukturierte Kommunikationsschulung f?r postgraduierte ?rzte im Fachbereich P?diatrie zugrunde. Das Training von spezifischen, f?r den klinischen Alltag typischen Situationen f?hrte zu einer Verbesserung in der Selbstwahrnehmung bzgl. kommunikativer Kompetenzen und dem Umgang mit schwierigen Situationen im Elternkontakt. Eine Integration von Kommunikationsschulungen in postgraduierte Ausbildungs-Curricula erscheint daher sinnvoll. Um st?rkere und l?ngerfristige Effekte in der Verbesserung der Kommunikationsf?higkeit erzielen zu k?nnen, w?re eine Intensivierung der Schulung durch h?ufigere Trainingseinheiten sinnvoll. Es besteht weiterhin Bedarf an der Optimierung und Entwicklung von Messinstrumenten zur Fremdevaluation, um trennscharfe Messergebnisse erzielen zu k?nnen. Auch w?re die Verwendung inhaltsanalytischer Verfahren oder einer 360? Evaluation sinnvoll, um nicht nur die Selbsteinsch?tzung, sondern auch das faktische Gespr?chsverhalten zu erfassen.

Unterst?tzung und Genehmigung

Diese Arbeit wurde unterst?tzt vom Ministerium f?r Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-W?rttemberg im Rahmen des Projektes "Innovative Lehre“, Nr.: D 100011720; AZ32-402.17(05)/34.

Diese Arbeit wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Fakult?t Heidelberg genehmigt (Nr. 307/2005) und bei Current Controlled Trials (CCR) registriert (ISRCTN-Nr. 87527154).

Literatur

[1] O'Keefe M. Should parents assess the interpersonal skills of doctors who treat their children? A literature review. J Paediatr Child Health. 2001;37(6):531-538.[2] Crossley J, Davies, H. Doctors' consultation with children and their parents: a model of competencies, outcomes and confounding influences. Med Educ. 2005;39(8):807-819.

[3] Wassmer E, Minnaar G, Abdel AN, Atkinson M, Gupta E, Yuen S, Rylance G. How do paediatricians communicate with children and parents? Acta Paediatr. 2004;93(11):1501-1506.

[4] Wissow LS, Roter DL, Wilson MEH. Paediatrician interview style and mothers' disclosure of psychosocial issues. Pediatrics. 1994;93(2):289-295.

[5] Cohen R, Hardoff D, Reichmann B, Danzinger Y, Ziv A. Development and assessment of simulated patient based curricular unit in order to improve clinical skills in adolescent medicine of pediartic and family practice residents. Harefuah. 2004;143(12):863-868.

[6] Hulsman RL, Ros WJ, Winnubst JA, Bensing JM. Teaching clinically experienced physicians communication skills. A review of evaluation studies. Med Educ. 1999;33(9):655-668.

[7] Cegala DJ, Lenzmeier Broz SL. Physician communication skills training: a review of theoretical backgrounds, objectives and skills. Med Educ. 2002;36(11):1004-1016.

[8] Yedidia MJ, Gillespie CC, Kachur E, Schwartz MD, Ockene J, Chepaitis AE, Snyder CW, Lazare A, Lipkin M Jr. Effect of Communications Training on Medical Student Performance. JAMA. 2003;290(9):1157-1165.

[9] Van Dulmen AM, Holl RA. Effects of continuing paediatric education in interpersonal communication skills. Eur J Pediatr. 2000;159(7):489-495.

[10] Hardoff D, Schonmann S. Training physicians in communication skills with adolescents using teenage actors as simulated patients. Med Educ. 2001;135(3):206-210.

[11] Tsai TC. Using children a standardised patients for assessing clinical competence in paediatrics. Arch Dis Child. 2004;89(12):1117-1120.

[12] Brown R, Doonan S, Shellenberger S. Using children as simulated patients in communication training for residents and medical students: a pilot program. Acad Med. 2005;80(12):1114-1120.

[13] Greenberg LW, Ochsenschlager D, O?Donnell R, Mastruserio J, Cohen GJ. Cummunication bad news: a pedriatric department?s evaluation of a simulated intervention. Pedriatrics. 1999;103(6 Pt 1):1210-1217.

[14] Bosse HM, Nikendei C, Hoffmann K, Kraus B, Huwendiek S, Hoffmann GF, J?nger J, Schultz JH. Kommunikationsschulung mittels "Standardisierter Eltern" f?r ?rzte im Fachbereich der P?diatrie - strukturierte Kompetenzvermittlung im Rahmen der ?rztlichen Weiterbildung. Z ?rztl Fortbild Qualit?tssich. (eingereicht).

[15] Schultz JH, Hoffmann K, Lauber H, Sch?nemann J, Conrad C, Kraus B, Bosse HM, Huwendiek S, Hoffmann GF, Herzog W, J?nger J, Nikendei C. Einsatz von "Standardisierten Eltern": Authentizit?t und Qualit?t des Feedbacks. GMS Z Med Ausbild. 2006;24(1):Doc72.

[16] Schulz von Thun F. Miteinander reden 1. St?rungen und Kl?rungen. Reinbeck: Rowohlt Verlag; 1981.

[17] Berne E. Was sagen sie, nachdem Sie "Guten Tag" gesagt haben? Psychologie des menschlichen Verhaltens. M?nchen: Fischer; 1975.

[18] J?nger J, K?llner V. Integration eines Kommunikationstrainings in die klinische Lehre. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003;53:56-64.

[19] Nikendei C, Zipfel S, Roth C, L?we B, Herzog W, J?nger J. Kommunikations- und Interaktionstraining im Psychosomatischen Praktikum: Einsatz von standardisierten Patienten. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003;53:440-445.

[20] J?nger J, Schellberg D, Nikendei C. ?rztliche Kompetenzerwartung von Studierenden in der Inneren Medizin: Ein Instrument zur Steuerung von studentischem Lernverhalten und der Curriculumsentwicklung. GMS Z Med Ausbild. 2006;23(3):Doc 51.

[21] Mueller PS, Barrier PA, Call TG, Duncan AK, Hurley DL, Multari A, Rabatin JT, Li JTC. Views of new internal medicine faculty of their preparedness and competence in physician-patient communication. BMC Med Educ. 2006;6:1-7.

[22] Crossley J, Eiser C, Davies HA. Children and their parents assessing the doctor-patient interaction: a rating system for doctors' communication skills. Med Educ. 2005;39(8):820-828.

[23] Frank JR, Jabbour M, Tugwell P et al. Skills for the new millenium: report of the societal needs working group, CanMEDS 2000 Project. Ann R Coll Physicians Surg Can. 1996;29:206-216. Zug?nglich unter: http://rcpsc.medical.org/canmeds/CanMEDS_e.pdf.

[24] Bandura A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educ Psychol 1993;28(2):117-148.

[25] Langewitz W, Keller A, Denz M, W?ssmer-Buntschu B, Kiss A. Patientenzufriedenheits-Fragebogen (PZF): Ein taugliches Mittel zur Qualit?tskontrolle der Arzt-Patient-Beziehung? Psychother Psychosom Med Psychol. 1995;45:351-357.

[26] Brown JB, Boles M, Mullooly JP, Levinson W. Effect of Clinician communication Skills Training on Patient Satisfaction. Ann Intern Med. 1999;131(11):822-829.

[27] Kaerger H. Ein multiaxiales Kategoriensystem (MAK) zur Evaluation einer Balint-Gruppe. Eine kommunikationsanalytische Studie ?rztlichen Gespr?chsverhaltens. Frankfurt/M: VAS Verlag f?r akademische Studien; 1999.

[28] Lockyer J. Multisource feedback in the assessment of physician competencies. J Contin Educ Health Prof. 2003;23(1):4-12.

[29] Reisdorff EJ, Hughes MJ, Castaneda C, Carlson DJ, Donohue WA, Fediuk TA, Hughes WP. Developing a valid evaluation for interpersonal and communication skills. Acad Emerg Med. 2006;13(10):1056-1061.