[Rehabilitation of patients with germ cell cancer]

Oliver Rick 11 Klinik Reinhardshöhe, Bad Wildungen, Deutschland

Abstract

Objectives: Literature has little or no information on the frequency and effectiveness of oncological rehabilitation measures in patients with germ cell tumors. Moreover, it is not clear how many of these patients can return to working life after rehabilitation. The present paper shall provide an overview of the status quo by putting an emphasis on the earning capacity of oncology patients in general, and taking germ cell tumor patients into consideration in particular.

Methods: Using an unsystematic analysis of current literature, as well as with the help of current figures from the year 2010 of the German Pension Insurance Fund, we present the status quo of oncological rehabilitation and the earning capacity of germ cell tumor patients.

Results: Even though less than 50 percent of the oncology patients are of working age, re-integration measures into professional life have become significant in oncology as well. Taking international data into account, approximately 60 to 70 percent of the tumor patients can resume their professional activities after completion of treatment. In order for their participation in working life to be improved, supporting and limiting factors (barriers) have been identified. The analysis of a German collective of 1,321 germ cell tumor patients has shown that 87 percent of the patients were engaged in gainful activities at the point of time the disease was detected and 91 percent were released from oncological treatment as able to work full- or part-time.

Conclusion: The model of oncological rehabilitation has been established in the German healthcare- and social system and has proven its effectivity. The majority of oncology patients of working age can resume their professional activities after completion of tumor therapy. This particularly applies to germ cell tumor patients.

Keywords

oncological rehabilitation, ICF, participation, earning capacity, germ cell tumors

Ziele der Rehabilitation

Das wesentliche Ziel der Rehabilitation ist die Beseitigung von Funktionsstörungen, die sich aus der Tumorerkrankung oder der Anti-Tumortherapie ergeben haben. Dadurch soll die Wiederherstellung oder die wesentliche Besserung der Funktionsfähigkeit und damit die Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit und die Rückkehr ins Sozialleben erreicht werden. Diese Aufgabe erfordert die Anwendung komplexer Leistungen aus medizinischen, pädagogischen, beruflichen und sozialen Bereichen. Dadurch soll die Bewältigung von Krankheitsfolgen als auch Verhaltensänderungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Rehabilitation erreicht werden. Die zentralen Elemente der Rehabilitation sind dabei die medizinischen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen [1]. Im europäischen Vergleich unterscheiden diese sich aber von Land zu Land, da auf deren Durchführung nicht nur das lokale Gesundheitssystem sondern auch soziale Strukturen und sozial-politische Maßnahmen Einfluss nehmen. Da sich die Sozialversicherungssysteme zwischen den europäischen Ländern unterscheiden, kann ein allgemeingültiger Konsens nicht getroffen werden.

Ziele der medizinischen Rehabilitation

Durch ein medizinisches Rehabilitationsprogramm sollen physische und psychische Funktionsstörungen beseitigt, gemildert oder ihre Verschlimmerung bzw. weitere Folgen vermindert werden. Dadurch soll für den Rehabilitanten das von ihm als normal definierte Leben nach Abschluss der antitumorösen Therapie wieder hergestellt werden. Die medizinisch rehabilitative Maßnahme sollte dabei die dafür relevanten Funktionsstörungen und Beeinträchtigungen im Rahmen der Therapie einbeziehen [1]. Die Durchführung kann unter stationären Bedingungen als auch ambulant erfolgen und richtet sich im Wesentlichen nach den Gegebenheiten des europäischen Landes. Im Vorfeld einer medizinischen Rehabilitationsleistung sollte die Rehabilitationsfähigkeit des Patienten überprüft werden. Dabei spielen nicht nur die somatischen Fähigkeiten zur Durchführung einer medizinischen Rehabilitation eine Rolle sondern auch die Motivation bzw. Motivierbarkeit des Patienten. Zusätzlich ist die Rehabilitationsbedürftigkeit und Rehabilitationsprognose zu überprüfen. Die Durchführung einer medizinischen Rehabilitationsleistung ergibt nur einen Nutzen, wenn physische und oder psychische Funktionsstörungen vorliegen und diese sich durch medizinische Rehabilitationsmaßnahmen voraussichtlich positiv beeinflussen lassen [2].

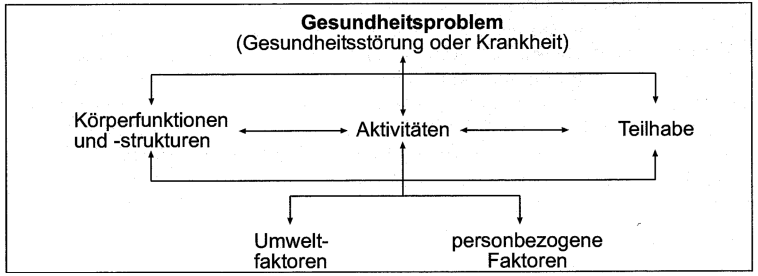

Die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) in der medizinischen Rehabilitation

Alle Definitionen des Begriffs der Rehabilitation basieren auf dem Krankheitsfolgemodell der internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen (ICIDH) der Weltgesundheitsorganisation WHO von 1980. Dieses Modell wurde durch die Nachfolgerin, die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2001 erheblich erweitert und damit der Lebenswirklichkeit behinderter Menschen besser angepasst. Insbesondere wird dadurch der gesunde Lebenshintergrund von behinderten Menschen berücksichtigt. Wichtig zum Verständnis der ICF ist der Begriff der funktionalen Gesundheit. Danach gilt eine Person als funktional gesund, wenn vor ihrem gesamten Lebenshintergrund ihre körperliche und psychische Situation ihrer eigenen Norm entspricht und sie alles tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme erwartet wird und sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktion erwartet wird. Mit dem Begriff der funktionalen Gesundheit wird die rein biomedizinische Betrachtungsweise verlassen und Aspekte des eigenen Handelns (Aktivität) und die Teilhabe in der Gesellschaft mit einbezogen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Gegebenheiten des sozialen Umfeldes als auch den persönlichen Charaktereigenschaften und Verhaltensmustern eines Patienten zu. Die wechselseitige Beeinflussung der Faktoren im Rahmen des bio-psycho-sozialen Models der ICF sind in Abbildung 1 [Abb. 1] dargestellt [3].

Abbildung 1: Das bio-psycho-soziale Modell [aus 3]

Arbeitsfähigkeit onkologischer Patienten

Obwohl die Mehrzahl der Tumorpatienten nicht mehr im Berufsleben stehen, befinden sich nahezu 40–50% unterhalb des 65. Lebensjahres [4]. Während bei älteren Menschen eine Tumorerkrankung nicht zwangsläufig finanzielle Probleme nach sich zieht, ist dies häufig bei jüngeren Patientinnen und Patienten der Fall. Aufgrund der eigenen persönlichen Entwicklung innerhalb des Berufslebens, als auch im Hinblick auf die Gründung und Versorgung einer Familie, spielt der Erhalt der Erwerbsfähigkeit nach abgeschlossener Antitumorbehandlung eine große Rolle [4]. Darüber hinaus trägt die individuelle Verwirklichung im Beruf zur Verbesserung der Lebensqualität und zur psychischen Stabilisierung bei [5].

Eine Meta-Analyse zeigte, dass das Risiko für Arbeitslosigkeit für Tumorpatienten 37% höher ist als für gesunde Menschen [6]. Dennoch kehren, bezogen auf alle Tumorerkrankungen, ca. 2/3 der Patientinnen und Patienten (63,5%, range 24%–94%) ins Erwerbsleben zurück [7]. Die mediane Erwerbsunfähigkeitszeit beträgt ca. 5 Monate und 26%–50% der Langzeitüberlebenden verlieren ihren Arbeitsplatz oder arbeiten mit reduzierter Stundenzahl über einen medianen Zeitraum von 6 Jahren nach Tumordiagnose. Dennoch können 23%–75% der Patienten, die ihren Job verloren haben wieder ins Erwerbsleben zurückgeführt werden [4], [8], [9], [10]. Prognostisch günstige Faktoren zur Rückkehr ins Erwerbsleben sind [11], [12], [13], [14], [15]:

- Anpassungsfähigkeit des Patienten an die neuen Gegebenheiten

- flexible Arbeitsmöglichkeiten

- strukturierte Arbeitsmarktberatung und Betreuung

- individuelles Training und Möglichkeiten zur Rehabilitation

- jüngeres Lebensalter

- höhere Schulausbildung

- männliches Geschlecht

- weniger körperliche und seelische Beeinträchtigungen

- kurze Krankheitsphase und Arbeitsunterbrechung

- noch vorhandener Arbeitsplatz

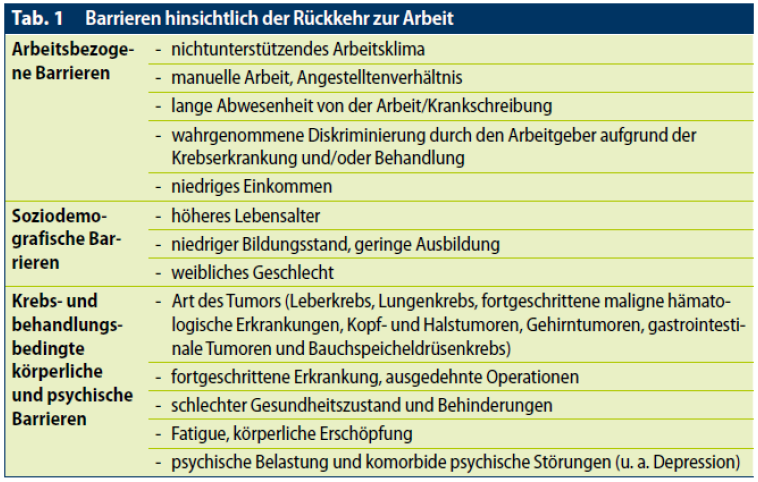

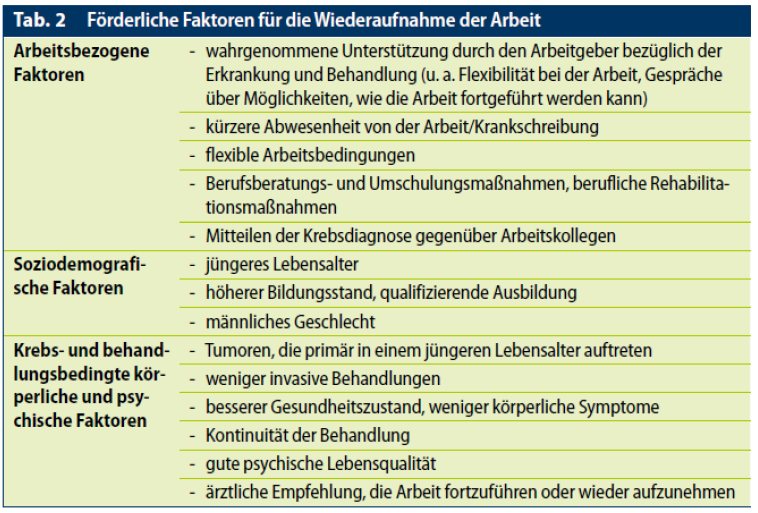

Tumorpatienten verlieren im Median nach 41 Monaten ihren Arbeitsplatz, während dies bei Nicht-Tumorpatienten erst nach 50 Monaten der Fall ist [10]. Zusätzlich dauert die Rückkehr ins Erwerbsleben bei Tumorpatienten im Median mit 47 Monaten signifikant länger als bei Nicht-Tumorpatienten mit 32 Monaten [8]. Ebenfalls spielt die Tumorlokalisation bei der Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit eine entscheidende Rolle. Insbesondere Patienten mit Leber- und Lungenkrebs, fortgeschrittenen Blut- und Lymphdrüsenkrebserkrankung, Hirntumoren, Pankreaskarzinomen und Kopf-/Halstumoren haben ein erhöhtes Risiko bezüglich Langzeitarbeitslosigkeit [4], [8], [9], [10], [15], [16]. Dagegen haben Patienten mit Tumoren des Urogenitaltraktes, Hodgkin-Lymphomen als auch malignen Melanomen eine deutlich bessere Chance auf berufliche Wiedereingliederung [15]. Gudbergsson et al. fanden weder im monatlichen Einkommen noch in der wöchentlichen Arbeitszeit einen Unterschied zwischen Tumorpatienten und Nicht-Tumorpatienten [17]. Dagegen belegen andere Studien eine Abnahme des monatlichen Einkommens um 12%–16% [18], [19]. Tabelle 1 [Tab. 1] und Tabelle 2 [Tab. 2] beinhalten Faktoren, die die Rückkehr in die berufliche Tätigkeit fördern oder hemmen [20].

Tabelle 1: Barrieren hinsichtlich der Rückkehr zur Arbeit (aus [20])

Tabelle 2: Förderliche Faktoren für die Wiederaufname der Arbeit (aus [20])

Arbeitsfähigkeit von Patienten mit Keimzelltumoren

Der Hodentumor stellt eine wesentliche Tumorerkrankung bei Männern im erwerbsfähigen Alter dar. Neben den Non-Hodgkin- und Hodgkin-Lymphomen, dem malignen Melanom, Schilddrüsentumoren, kolorektalen Karzinomen als auch dem Mammakarzinom der Frau ist er eine der wesentlichen Krebserkrankungen bei jüngeren Menschen. Die Mehrzahl der betroffenen Männer sind jünger als 40 Jahre und stehen damit in der Mitte ihres Berufslebens. Aus diesem Grund sind Maßnahmen, die zur Rückkehr ins Erwerbsleben dienlich sind, gerade bei diesen Patienten von besonderer Bedeutung.

In Deutschland wurden im Jahr 2010 durch die Deutsche Rentenversicherung insgesamt 170.662 Männer und Frauen einer onkologischen Rehabilitation unterzogen. Dies entspricht einem Gesamtanteil von 18% an allen Rehabilitationsmaßnahmen die in Deutschland zu Lasten der Rentenversicherung erbracht werden. Von diesen Rehabilitationsmaßnahmen wurden 168.562 stationär in onkologischen Rehabilitationskliniken durchgeführt und 2.100 Patientinnen und Patienten wurden ambulant rehabilitiert. Insgesamt wurden im Jahr 2010 von der Deutschen Rentenversicherung 1.321 Patienten mit Keimzelltumoren einer onkologischen Rehabilitation unterzogen. Dies stellt einen Anteil von 8% an allen onkologischen rehabilitativen Maßnahmen dar. Die überwiegende Mehrzahl (1.296 Patienten) führten diese Maßnahme stationär durch und nur 25 Patienten wurden ambulant rehabilitiert. Das mediane Alter der Patienten betrug 39 Jahre (range, 26–50 Jahre). 1.149/1.321 Patienten (87%) waren vor der Tumorerkrankung noch nicht berentet und standen damit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Im Anschluss an die Rehabilitation wurden 1.022 von 1.149 Patienten (89%) als vollzeit arbeitsfähig eingestuft (>6 Stunden pro Tag), während 23/1.149 Patienten (2%) nur eingeschränkt leistungsfähig beurteilt wurden (3 bis unter 6 Stunden pro Tag) und 104/1.149 Patienten (9%) als nicht mehr erwerbsfähig (<3 Stunden pro Tag) eingeschätzt wurden (unpublizierte Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Rehabilitation 2010).

Im Rahmen der norwegischen-finnischen NOCWO-Studien konnte unter Einschluss von 166 Patienten mit Keimzelltumoren kein Unterschied hinsichtlich der beruflichen Beschäftigung zwischen Langzeitüberlebenden und Menschen ohne Tumorerkrankung festgestellt werden. Allerdings litten die Tumorpatienten unter einem schlechteren Gesundheitszustand, mehr Krankheitssymptomen, mehr Ängsten, einer geringeren physischen Lebensqualität und klagten häufiger über neurotische Beschwerden (Neuroticism) und Extraversionen (Extraversion) [21]. In einer weiteren Analyse der NOCWO-Studie unter Einschluss von 150 Patienten mit Keimzelltumoren ergab sich, dass nur 17% dieser Patienten eine Veränderung ihrer Berufstätigkeit aufgrund der Krebserkrankung durchgeführt hatten. 359/431 Patientinnen und Patienten (83%) konnten ihre berufliche Tätigkeit wie vor der Krebserkrankung weiter fortsetzen. Die Patienten, die ihre berufliche Tätigkeit ändern mussten, zeigten allerdings charakteristischerweise eine verminderte physische und mentale Lebensqualität als auch eine geringere mentale Arbeitsfähigkeit bedingt durch die Tumorerkrankung [22]. In einer weiteren skandinavischen Analyse der NOCWO-Daten fand sich im Vergleich zwischen finnischen und norwegischen Krebspatienten, dass die finnischen Langzeitüberlebenden häufiger einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen konnten als die Norwegischen. Ein wesentlicher Grund fand sich darin, dass die finnischen Langzeitüberlebenden intensiver eines beruflichen Gesundheitsservices (occupational health service) unterzogen wurden [23].

Sozialmedizinische Beurteilung, Erwerbsminderung

Seminom: Spätestens nach 3 Monaten sind mittelschwere bis gelegentlich schwere körperliche Arbeiten sechs Stunden und mehr möglich.

Nichtseminom: Der überwiegende Teil der Patienten ist spätestens nach sechs Monaten wieder belastbar für leichte (<10 kg) bis gelegentlich mittelschwere (<15 kg) körperliche Arbeiten über sechs Stunden und mehr. Bei Bauchdeckenhernienbildungen nach retroperitonealer Lymphadenektomie (RLA) sind mittelschwere körperliche Arbeiten nicht mehr möglich. Leichte körperliche Arbeiten, ohne häufiges Bücken, sind sechs Stunden und mehr möglich. Nach Bauchdeckenhernien und/oder komplizierten Lymphozelen mit Nachoperationen oder Wundheilungsstörungen ist häufiges Bücken, Ersteigen von Treppen, Leitern sowie häufige Überkopfarbeit zu vermeiden. Sollte es zu Gefäß- bzw. Nervenverletzungen, kardialen Schädigungen durch Mediastinalbestrahlung oder Schädigungen durch Polychemotherapie – insbesondere durch Hochdosistherapie mit dauerhaften Folgeschäden – gekommen sein, so ist einzelfallabhängig eine interdisziplinäre Begutachtung erforderlich [1].

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mehrzahl der Patienten mit Keimzelltumoren, insofern noch eine Erwerbsfähigkeit vor der Tumorerkrankung bestand, ins Berufsleben zurückkehren können. Letztendlich ist dies abhängig vom physischen und psychischen Gesundheitszustand, der wiederum in direktem Zusammenhang mit der Intensität der durchgeführten Therapie steht. Darüber hinaus spielt die eigene Motivation des Patienten zur Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit als auch die soziale Einbindung des Patienten eine nicht unerhebliche Rolle. Staatliche Maßnahmen zur Wiedereingliederung ins Berufsleben, wie z. B. in Deutschland durch die Deutsche Rentenversicherung und durch die Möglichkeit der onkologischen Rehabilitation, wirken sich in diesem Zusammenhang positiv aus. Da sich die Strukturen allerdings in den europäischen Ländern diesbezüglich sehr unterscheiden und es sich hierbei nicht nur um medizinische, sondern auch politische Gegebenheiten handelt, kann zur Zeit ein europäischer Konsensus diesbezüglich nicht formuliert werden.

Anmerkungen

Interessenkonflikte

Der Autor erklärt, dass er keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel hat.

Literatur

[1] Deutsche Rentenversicherung Bund, ed. Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung. 7. Auflage. Berlin: Springer; 2011.[2] Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, ed. Rehabilitation und Teilhabe. 3. Auflage. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag GmbH; 2005.

[3] World Health Organisation. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: WHO; 2001.

[4] Short PF, Vasey JJ, Tunceli K. Employment pathways in a large cohort of adult cancer survivors. Cancer. 2005 Mar 15;103(6):1292-301. DOI: 10.1002/cncr.20912

[5] Spelten ER, Sprangers MA, Verbeek JH. Factors reported to influence the return to work of cancer survivors: a literature review. Psychooncology. 2002 Mar-Apr;11(2):124-31. DOI: 10.1002/pon.585

[6] de Boer AG, Taskila T, Ojajärvi A, van Dijk FJ, Verbeek JH. Cancer survivors and unemployment: a meta-analysis and meta-regression. JAMA. 2009 Feb 18;301(7):753-62. DOI: 10.1001/jama.2009.187

[7] Mehnert A. Employment and work-related issues in cancer survivors. Crit Rev Oncol Hematol. 2011 Feb;77(2):109-30. DOI: 10.1016/j.critrevonc.2010.01.004

[8] Park JH, Park JH, Kim SG. Effect of cancer diagnosis on patient employment status: a nationwide longitudinal study in Korea. Psychooncology. 2009 Jul;18(7):691-9. DOI: 10.1002/pon.1452

[9] Choi KS, Kim EJ, Lim JH, Kim SG, Lim MK, Park JG, Park EC. Job loss and reemployment after a cancer diagnosis in Koreans - a prospective cohort study. Psychooncology. 2007 Mar;16(3):205-13. DOI: 10.1002/pon.1054

[10] Park JH, Park EC, Park JH, Kim SG, Lee SY. Job loss and re-employment of cancer patients in Korean employees: a nationwide retrospective cohort study. J Clin Oncol. 2008 Mar 10;26(8):1302-9. DOI: 10.1200/JCO.2007.14.2984

[11] Pryce J, Munir F, Haslam C. Cancer survivorship and work: symptoms, supervisor response, co-worker disclosure and work adjustment. J Occup Rehabil. 2007 Mar;17(1):83-92. DOI: 10.1007/s10926-006-9040-5

[12] Verbeek J, Spelten E, Kammeijer M, Sprangers M. Return to work of cancer survivors: a prospective cohort study into the quality of rehabilitation by occupational physicians. Occup Environ Med. 2003 May;60(5):352-7. DOI: 10.1136/oem.60.5.352

[13] Amir Z, Moran T, Walsh L, Iddenden R, Luker K. Return to paid work after cancer: a British experience. J Cancer Surviv. 2007 Jun;1(2):129-36. DOI: 10.1007/s11764-007-0021-2

[14] Hensel M, Egerer G, Schneeweiss A, Goldschmidt H, Ho AD. Quality of life and rehabilitation in social and professional life after autologous stem cell transplantation. Ann Oncol. 2002 Feb;13(2):209-17. DOI: 10.1093/annonc/mdf031

[15] Schultz PN, Beck ML, Stava C, Sellin RV. Cancer survivors. Work related issues. AAOHN J. 2002 May;50(5):220-6.

[16] Taskila-Brandt T, Martikainen R, Virtanen SV, Pukkala E, Hietanen P, Lindbohm ML. The impact of education and occupation on the employment status of cancer survivors. Eur J Cancer. 2004 Nov;40(16):2488-93. DOI: 10.1016/j.ejca.2004.06.031

[17] Gudbergsson SB, Fosså SD, Borgeraas E, Dahl AA. A comparative study of living conditions in cancer patients who have returned to work after curative treatment. Support Care Cancer. 2006 Oct;14(10):1020-9. DOI: 10.1007/s00520-006-0042-9

[18] Ahn E, Cho J, Shin DW, Park BW, Ahn SH, Noh DY, Nam SJ, Lee ES, Yun YH. Impact of breast cancer diagnosis and treatment on work-related life and factors affecting them. Breast Cancer Res Treat. 2009 Aug;116(3):609-16. DOI: 10.1007/s10549-008-0209-9

[19] Syse A, Tretli S, Kravdal Ø. Cancer's impact on employment and earnings – a population-based study from Norway. J Cancer Surviv. 2008 Sep;2(3):149-58. DOI: 10.1007/s11764-008-0053-2

[20] Mehnert A. Employment and work-related issues in cancer survivors. Crit Rev Oncol Hematol. 2011 Feb;77(2):109-30. DOI: 10.1016/j.critrevonc.2010.01.004

[21] Berg Gudbergsson S, Fosså SD, Dahl AA. Is cancer survivorship associated with reduced work engagement? A NOCWO Study. J Cancer Surviv. 2008 Sep;2(3):159-68. DOI: 10.1007/s11764-008-0059-9

[22] Gudbergsson SB, Fosså SD, Dahl AA; NOCWO. A study of work changes due to cancer in tumor-free primary-treated cancer patients. A NOCWO study. Support Care Cancer. 2008 Oct;16(10):1163-71. DOI: 10.1007/s00520-008-0407-3

[23] Gudbergsson SB, Fosså SD, Lindbohm ML, Dahl AA. Received and needed social support at the workplace in Norwegian and Finnish stage 1 breast cancer survivors: a study from the Nordic Study Group of Cancer and Work (NOCWO). Acta Oncol. 2009;48(1):67-75. DOI: 10.1080/02841860802314704