Einstellungen von Medizinstudentinnen und –studenten zu humangenetischer Forschung und genetischer Diagnostik

Mike Steffen Sch?fer 1Gregor Wei?flog 2

1 Freie Universit?t Berlin, Institut f?r Soziologie, Berlin, Deutschland

2 Universit?t Leipzig, Institut f?r Arbeits- und Sozialmedizin, Leipzig, Deutschland

Zusammenfassung

Zweck: Ziel der Untersuchung war die Erfassung der Einstellungen von fortgeschrittenen Medizinstudenten zur Humangenomforschung einerseits und zur Anwendung genetischer Diagnostik bei Tumorpatienten andererseits. Den Hintergrund des Forschungsinteresses bildet dabei die zunehmende Relevanz humangenetischer Forschung f?r die medizinische Praxis.

Methoden: Insgesamt 167 Medizinstudentinnen und -studenten (54% weiblich, Alter 24 +/- 2 Jahre) aus dem 2. Studienabschnitt wurden in Pflichtveranstaltungen der Universit?t Leipzig mit einem Fragebogen befragt. Erhoben wurden Bewertungen der Humangenomforschung und der genetischen Diagnostik bei Krebspatienten sowie generelle Werthaltungen und soziodemographische Angaben der Befragten.

Ergebnisse: Die Befragten halten die Humangenomforschung f?r relevant und beurteilen sie positiv, v.a. aufgrund medizinischer Nutzenerwartungen. Genetische Diagnostik von Tumorpatienten als humangenetisches Anwendungsgebiet wird ebenfalls als relevant eingesch?tzt. Deutlich wird, dass die Befragten den ?rztlichen Ma?nahmen zur Identifikation des genetischen Hintergrunds von Tumorerkrankungen (Familienanamnese, Aufkl?rung ?ber genetische Diagnostik) hohen Stellenwert einr?umen. Es werden Defizite in der Medizinausbildung festgestellt und reflektiert: die verst?rkte Integration humangenetischer Inhalte in die Ausbildung wird gefordert.

Diskussion: In ?bereinstimmung mit der neuformulierten Approbationsordnung f?r ?rzte legen die Ergebnisse nahe, aktuelle Entwicklungen der Humangenetik in der medizinischen Ausbildung st?rker zu betonen. Dies k?nnte ?ber die Ausweitung des Stundenanteils f?r diese Inhalte und die ?berf?hrung entsprechender Veranstaltungen in obligatorische realisiert werden.

Schlüsselwörter

medizinische Ausbildung, Einstellungen, Humangenomforschung, genetische Diagnostik

Fragestellung

Humangenetische und medizinische Forschung und Anwendung werden zunehmend verkn?pft: Humangenetisches Wissen begr?ndet immer h?ufiger medizinische Praxis, humangenetische Erkenntnisse werden zunehmend in diagnostische und therapeutische Anwendungen ?berf?hrt [3]. Humangenetik wird verst?rkt als medizinisches Fachgebiet innerhalb des klinischen Managements multifaktorieller Erkrankungen professionalisiert [6], der Verweis auf medizinische Anwendungen und speziell auf m?gliche Krebsdiagnostik und -therapie dient als zentrales legitimatorisches Argument humangenetischer Forschung [7].

Es stellt sich die Frage, ob die Vermittlung humangenetischer Kenntnisse in der Ausbildung von Medizinern diesen Fakten entsprechend repr?sentiert ist. Durch die neuformulierte Approbationsordnung f?r ?rzte [1] sind die medizinischen Fakult?ten Deutschlands aufgefordert, den sich rasch wandelnden Anforderungen an den Arztberuf und dem gewachsenen biomedizinischen Wissen durch die Intensivierung praxisnaher Ausbildung Rechnung zu tragen [5]. Da die Ausgestaltung dieser Richtlinien den einzelnen medizinischen Fakult?ten selbst obliegt, k?nnen generalisierende Aussagen kaum getroffen werden. An der Universit?t Leipzig beispielsweise wurden humangenetische Inhalte zum Zeitpunkt der Befragung lediglich in fakultativen Veranstaltungen vorwiegend im zweiten Studienabschnitt vermittelt. Sie sind somit einerseits nicht f?r alle Studierenden verbindlich und machen andererseits nur einen Bruchteil der Medizinausbildung aus. Initiativen wie „Genetics in Primary Care" aus den USA, die die genetische Expertise von Medizinstudenten und Berufsanf?ngern verbessern sollen [2], fehlen hierzulande. Angesichts der zunehmenden Verzahnung von Ausbildungsinhalten mit medizinischen Anwendungen kann dies als Manko interpretiert und mit der Forderung verbunden werden, mehr (verpflichtende) Ausbildungsteile f?r die Vermittlung humangenetischer Kenntnisse abzustellen.

Neben der Betrachtung der Curricula medizinischer Ausbildung k?nnen auch die Einstellungen der betroffenen Studierenden Hinweise darauf geben, im welchem Umfang und wie verpflichtend humangenetische Inhalte in die medizinische Ausbildung integriert werden sollten. Es ist aus grundlagenorientierter soziologischer Perspektive und anwendungsbezogener klinischer Perspektive instruktiv zu wissen, wie zuk?nftige ?rzte (auch Prim?rversorger) diesen Themen gegen?ber eingestellt sind [8]. Schlie?lich sind die Studierenden privilegiert in der Lage, die medizinische Ausbildung zu beurteilen. Ziel der hier vorgestellten Untersuchung ist daher, die Einstellungen von Medizinstudentinnen und -studenten der Universit?t Leipzig zu Humangenetik und genetischer Diagnostik zu erheben. Die systematische Erfassung dieser Einstellungen kann anschlie?end Ausgangspunkt f?r strukturelle ?berlegungen hinsichtlich des Studiums sein.

Methoden

Im Juni und Juli 2003 wurden 167 Medizinstudentinnen und -studenten der Universit?t Leipzig befragt (54% weiblich, Alter: 24 +/- 2 Jahre). Bei der Stichprobenziehung wurde zum Einen darauf geachtet, fortgeschrittene Studierende zu befragen, die aufgrund ihrer mehrj?hrigen Studienerfahrungen zu einer kompetenten Einsch?tzung ihrer Ausbildungslage bef?higt sind. Das Gros der Befragten (93%) befand sich dementsprechend im 8. medizinischen Fachsemester, alle anderen zwischen dem 6. und 9. Fachsemester. Zum anderen wurde die Befragung innerhalb von Lehrveranstaltungen durchgef?hrt, die f?r alle Studierenden obligatorisch zu besuchen sind. Auf diese Weise wurden Selektionseffekte in der Stichprobe weitgehend ausgeschlossen.

Das verwendete Instrument war ein standardisierter Fragebogen, gegliedert in inhaltliche Komplexe:

1) zur Bewertung der Humangenomforschung, also der Totalsequenzierung der menschlichen DNA als einem zentralen humangenetischen Grundlagenforschungsfeld (14 Items und eine Frage zur allgemeinen Einstellung zu Humangenomforschung);

2) zur Bedeutung genetischer Diagnostik bei Krebspatienten als einem Anwendungsfeld, in dem humangenetische Erkenntnisse Auswirkungen auf die klinische Versorgung haben (9 Items);

3) zu generellen Werthaltungen der Studierenden (11 Items zu Menschenbild, politischen Einstellungen und Religiosit?t) sowie

4) zu soziodemographischen Angaben ?ber die Befragten (3 Items zu Alter, Geschlecht und Fachsemester).

Die statistische Auswertung wurde mit SPSS f?r Windows realisiert.

Ergebnisse

Der humangenetischen Grundlagenforschung stehen die Studierenden aufgeschlossen gegen?ber. Sie halten die Humangenomforschung f?r einen bedeutsamen Forschungszweig. Drei Viertel der Befragten meinen, die Sequenzierung des menschlichen Erbgutes sei ein „Fortschritt f?r die Menschheit" - demgegen?ber k?nnen nur wenige in ihr eine grundlegende Gefahr erkennen.

Folgerichtig beurteilen zwei Drittel der Befragten Humangenomforschung positiv. Dies fusst v.a. auf der weitverbreiteten ?berzeugung, dass Humangenomforschung in der Lage ist, medizinischen Fortschritt zu generieren. Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass Humangenomforschung Therapien verbessern und „die Lebenserwartung des Menschen verl?ngern" helfen wird. Die meisten Befragten sind zudem der Meinung, Humangenomforschung sei generell „gut f?r die Wissenschaftsentwicklung in Deutschland".

Diese positiven Einsch?tzungen finden sich gleicherma?en in allen Altersgruppen, unter politisch eher rechts und links verorteten und unter religi?sen und nicht-religi?sen Befragten. Sie sind aber unter Bef?rwortern der Humangenomforschung st?rker ausgepr?gt als unter ihren Kritikern. Zudem stimmen ihnen mehr M?nner als Frauen zu, w?hrend Frauen eher als M?nner bereit sind, die Forschungsfreiheit bzgl. Humangenomforschung einzuschr?nken.

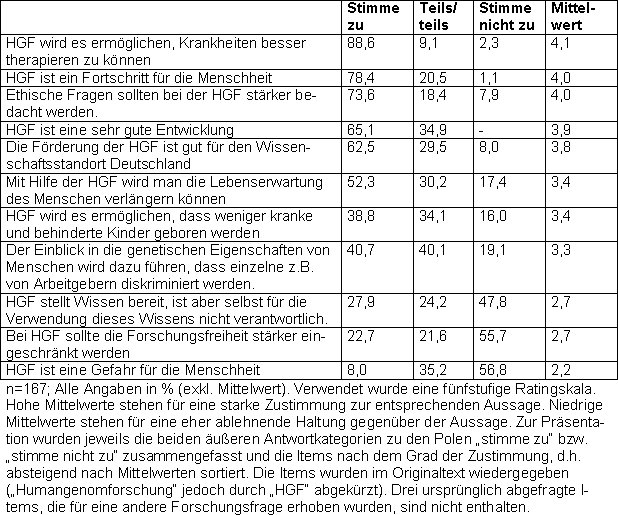

Allerdings zeigt sich ?ber alle Befragten hinweg eine Sensibilit?t f?r vermeintlich kritische Aspekte. So wird auf die M?glichkeit genetisch basierter Diskriminierung verwiesen und die Mehrbeachtung ethischer Fragen gew?nscht. Dies wird jedoch nicht mit der Forderung politischer oder juristischer Regulierung verbunden - st?rkere Einschr?nkungen der Forschungsfreiheit werden f?r die Humangenomforschung mehrheitlich abgelehnt. Tendenziell wird statt dessen die Eigenverantwortung der Wissenschaft betont, die daf?r zust?ndig sei, f?r von ihr bereitgestelltes Wissen auch die Verwendungsverantwortung zu ?bernehmen (Tabelle 1 [Tab. 1]).

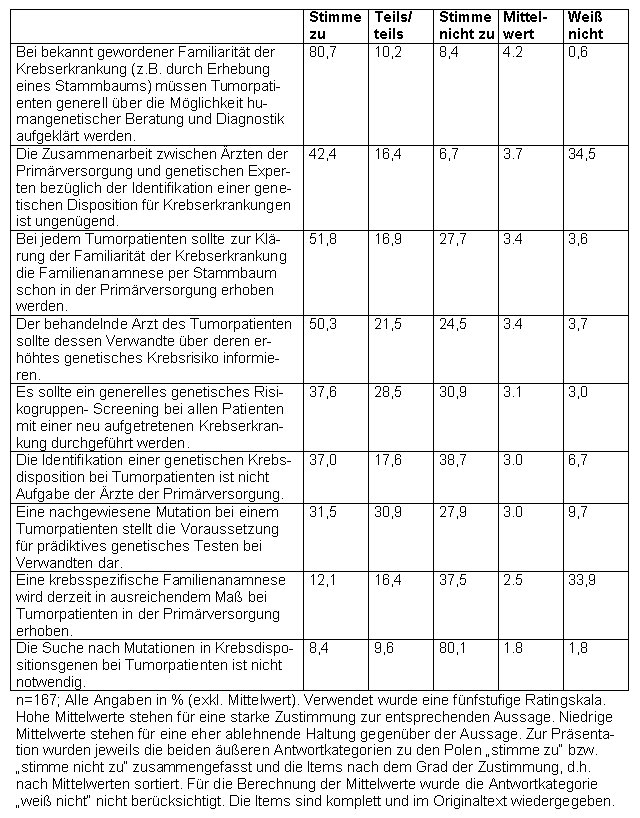

Befragt man die Studierenden weiterhin nach Ihrer Einstellung zur genetischen Diagnostik bei Tumorpatienten, so kann festgestellt werden, dass diese Anwendung humangenetischer Erkenntnisse als relevant eingesch?tzt wird. Die Befragten betonen, dass es auch in der Prim?rversorgung wichtig ist, eine Familienanamnese per Stammbaum zu erheben. Zudem wird die Mutationssuche in Krebsdispositionsgenen als notwendig erachtet - auch wenn offen bleibt, ob dies bereits Aufgabe der prim?rversorgenden ?rzte sein m?sse. Die st?rkste Zustimmung erh?lt die Aussage, dass Tumorpatienten mit bekannt gewordener Familiarit?t der Tumorerkrankung (Indikatoren im Stammbaum: geh?uftes Auftreten und junges Erkrankungsalter) ?ber die prinzipielle M?glichkeit zur Validierung der Stammbauminformation per genetischer Beratung und Testung aufgekl?rt werden m?ssen. Eher unentschieden stehen die Befragten jedoch generellen genetischen Risikogruppen-Screenings f?r neuerkrankte Tumorpatienten gegen?ber.

Aus studentischer Perspektive werden dabei sowohl die Zusammenarbeit zwischen prim?rversorgenden ?rzten und genetischen Experten als auch das Ausma? der Erhebung krebsspezifischer Familienanamnesen in der Prim?rversorgung als eher ungen?gend eingesch?tzt. Allerdings wird hier deutlich, dass auch die befragten fortgeschrittenen Studierenden mit diesen, aktuellen Aspekten der Versorgung im Bereich genetischer Diagnostik bei Tumorpatienten zuwenig vertraut sind - je ein Drittel der Befragungsteilnehmer antwortete mit „wei? nicht". Auch der Einbeziehung der Familie in die Abkl?rung eines genetischen Befunds gegen?ber zeigten sich die Studierenden insgesamt eher unentschlossen (Tabelle 2 [Tab. 2]).

?ber die Beantwortung der standardisierten Fragen hinaus hatten die Studierenden die M?glichkeit, eigene Anmerkungen zu erg?nzen. Dabei zeigte sich eine differenzierte Beurteilung des Themengebiets. Explizit einbezogen wurden medizinische Sachverhalte wie die Abh?ngigkeit der Aussagen vom Erbgang. Von einigen Befragten wurde darauf verwiesen, dass Diagnostik nur bei komplement?ren Therapiem?glichkeiten sinnvoll ist und der Nutzen f?r den Patienten im Einzelfall abgewogen werden m?sse, zumal die Kosten genetischer Diagnostik betr?chtlich seien. Zudem d?rfe die Untersuchung nur auf Wunsch des Indexpatienten durchgef?hrt werden.

Deutlich zeigt sich die kritische Beurteilung der aktuellen Ausbildungssituation durch die Befragten: Es sei im humangenetischen Bereich „zu wenig praktische Erfahrung vorhanden", man w?nscht sich „Treffen" im Sinne interaktiver Fallarbeit mit Tumorpatienten in kleinen Gruppen und intensivere ?bungen von Patientengespr?chen. Humangenetische Inhalte sollten verst?rkt, „am besten als Pflichtkurs" in die medizinische Ausbildung integriert werden.

Diskussion

Die Humangenetik stellt die medizinische Hochschulausbildung vor eine Herausforderung: Eine F?lle von Informationen wird innerhalb kurzer Zeit medizinisch relevant und somit zum potentiellen Lehrinhalt. "Well it?s going to be analogous to dumping the Encyclopedia Britannica on a ten-year-old. We?re going to be able to read it, we?re going to have a lot of information there... The largest part of the challenge is going to be making sense out of it and deciding how we use it - making sense of its utility if you will." [4].

Dass die medizinische Ausbildung dem nicht ad?quat nachkommt, kann anhand der universit?ren Curricula festgestellt werden. Die hier erhobenen Einstellungen fortgeschrittener Studierender zu ihrer Ausbildung unterstreichen dieses Fazit. Die Befragten halten humangenetische Forschung f?r wichtig und beurteilen sie positiv. Diese Einstellung gehen mit medizinischen Nutzenerwartungen einher. Ebenso wird der genetischen Diagnostik bei Tumorpatienten hohe Relevanz einger?umt, zugleich aber auf die unzureichende Praxis in diesem Bereich verwiesen. Dabei deutet sich an, dass sich die Studierenden durchaus eines Mangels an humangenetischen Inhalten in der medizinischen Ausbildung bewusst sind und diesen differenziert reflektieren.

Diese Ergebnisse lassen sich als Pl?doyer f?r die intensivierte Eingliederung humangenetischer Inhalte in die medizinische Ausbildung lesen. Dass diese Inhalte in der ?berarbeiteten Approbationsordnung [1] st?rker und explizit akzentuiert wurden, ist daher ein richtiger Schritt. Es bleibt dar?ber hinaus bedenkenswert, ob die Veranstaltungen zu Humangenetik an den einzelnen Universit?ten nicht von einem dominant fakultativen in einen obligatorischen Status ?berf?hrt werden und zudem zeitlich ausgeweitet werden sollten. Andernfalls k?nnte hier die Chance vertan werden, neue Erkenntnisse einer relevanten Disziplin ad?quat in die medizinische Ausbildung zu integrieren.

An der medizinischen Fakult?t der Universit?t Leipzig hat man in der Zwischenzeit mit dieser Umorientierung begonnen: Gegenw?rtig wird eine neue Studienordnung implementiert, bei der einzelne humangenetische Veranstaltungen obligatorischen Charakter haben und insgesamt mehr Gewicht bekommen.

Danksagung

Die Autoren danken Susanne Ender, Anja Frank und Stine R?ger, die Teile der Datenerhebung realisierten, sowie Anja Mersiowski, die den Datensatz zur Analyse aufbereitet hat.

Literatur

[1] Approbationsordnung f?r ?rzte. Bundesgesetzblatt 03.07.2002. 2002; I(44):2405-2435.[2] Burke W, Acheson l, Botkin J, Bridges K, Davis A, Evans J. Genetics in Primary Care: A USA Faculty Development Initiative. Community Genet. 2002;2002(5):138-146.

[3] Gerling IC, Solomon SS, Bryer-Ash M. Genomes, Transcriptomes, and Proteomes. Molecular Medicine and Its Impact on Medical Practice. Arch Intern Med. 2003;163(2):190-198.

[4] Mountcastle-Shah E, Holtzmann N. Primary care physicians? perceptions of barriers to genetic testing and their willingness to participate in research. Am J Med Genet. 2000;94(5):409-416.

[5] Nippert RP. Curriculare Konsequenzen und M?glichkeiten durch die neue Approbationsordnung f?r ?rzte. medizin - bibliothek - information. 2004;4(1):22-24.

[6] Pfadenhauer M. Das Professionalisierungsprojekt der Humangenetik. In: Allmendiger J, editor. Entstaatlichung und soziale Sicherheit. Verhandlungen des 31. Kongresses der Deutschen Gesellschaft f?r Soziologie in Leipzig [CD-ROM]. Opladen: Leske+Budrich; 2003.

[7] Smart A. Reporting the dawn of the post-genomic era: who wants to live forever?. Sociol Health Illn. 2003;25(1):24-49.

[8] Strebel B, Obladen M, Lehmann E, Gaebel W. Einstellungen von Studierenden der Medizin zur Psychiatrie. Eine Untersuchung mit einer in das Deutsche ?bersetzten, erweiterten Version des ATP-30. Nervenarzt. 2000;71(3):205-212.