Wahlfach "Migrantenmedizin" - Interdisziplin?re Aspekte der medizinischen Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund

Michael Knipper 1Ahmet Akinci 2

1 Institut f?r Geschichte der Medizin der Justus-Liebig-Universit?t Gie?en, AK Transkulturelle Medizin, Migration und Gesundheit, Justus-Liebig-Universit?t Gie?en, Gie?en, Deutschland

2 Medizinische Klinik und Poliklinik III, Universit?tsklinikum Gie?en und Marburg, Standort Gie?en, AK Transkulturelle Medizin, Migration und Gesundheit, Justus-Liebig-Universit?t Gie?en, T?rkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung e. V. Gie?en, Gie?en, Deutschland

Zusammenfassung

Die medizinische Versorgung von Migranten geh?rt zum ?rztlichen Alltag. Seit dem Sommersemester 2004 wird an der Universit?t Gie?en mit dem klinischen Wahlfach "Migrantenmedizin" die bundesweit erste regul?re Lehrveranstaltung zum Thema "Medizin und ethnisch-kulturelle Vielfalt" angeboten. Medizinische Themen im engeren Sinne (z. B. Epidemiologie) werden dabei ebenso ber?cksichtigt wie Inhalte aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. In diesem Beitrag werden die Lernziele und das Programm des interdisziplin?r gestalteten Kurses vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf den Einheiten zu den kulturellen und sozialen Dimensionen des Themas liegt. Die aus drei Elementen bestehende Methodik zur Evaluation des Kurses und erste Ergebnisse werden erl?utert, und zum Abschluss wird das Wahlfach in seiner Bedeutung f?r die medizinische Ausbildung im Allgemeinen diskutiert. Denn "interkulturelle Kompetenz" ist unabh?ngig vom Migrationsstatus eines Patienten eine Schl?sselqualifikation f?r eine humane, am Individuum orientierte Gesundheitsversorgung.

Schlüsselwörter

Migration, ethnisch-kulturelle Vielfalt, interkulturelle Kompetenz, Wahlfach

Einleitung

Nach j?ngsten Angaben der Bundesregierung repr?sentieren Migranten etwa 20 % der in Deutschland lebenden Bev?lkerung [1]. Bei insgesamt ca. 14,5 Mio. ausl?ndischen Mitb?rgern, Eingeb?rgerten, Aussiedlern oder Kindern aus binationalen Ehen geh?rt die medizinische Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund in Kliniken und Arztpraxen zum Alltag. Die damit assoziierten Probleme und Herausforderungen finden in den letzten Jahren ein zunehmendes Echo in der medizinischen Fachpresse. Als wichtigste Problemfelder werden unterschiedliche Gesundheitsrisiken von Migranten, Hindernisse beim Zugang zur Gesundheitsversorgung, Sprach- und Kommunikationsprobleme sowie "kulturelle Barrieren" zwischen medizinischem Personal und ausl?ndischen Patienten identifiziert [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Ethische Probleme und juristische Unsicherheiten bei der medizinischen Versorgung von Asylbewerbern und Patienten mit ungekl?rtem Aufenthaltsstatus sind weitere oft angesprochene Aspekte [9], [10], [11], [12], [13].

K?nnen Studierende w?hrend ihrer medizinischen Ausbildung auf diese Herausforderungen vorbereitet werden? An britischen und nordamerikanischen Universit?ten sind Lehrangebote zum Themenbereich "Medizin und ethnisch-kulturelle Vielfalt" bereits etabliert [14], [15], [16], [17], [18], [19]. Der Schwerpunkt entsprechender Ausbildungsprogramme liegt jedoch nicht auf dem Thema "Migration", sondern in Gro?britannien etwa gilt "interkulturelle Kompetenz" als Schl?sselqualifikation f?r die "?rzte von Morgen" [20]. Mit dem Wahlpflichtfach "?Migrantenmedizin? - Interdisziplin?re Aspekte der medizinischen Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund", wird an der Universit?t Gie?en seit dem Sommersemester 2004 auch in Deutschland eine erste regul?re Lehrveranstaltung zu diesem Thema angeboten. Der Fokus "Migration" wurde gew?hlt, da zum einen die ethnisch-kulturelle Vielfalt der in Deutschland lebenden Bev?lkerung in der Regel als "Migration" wahrgenommen wird. Zum zweiten haben manche Migrantengruppen (Fl?chtlinge, "Papierlose") besondere Schwierigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung und stellen die behandelnden ?rzte teilweise vor erhebliche medizinische, rechtliche und nicht zuletzt ethische Probleme.

Der formale Rahmen des Kurses ist die mit der neuen AO geschaffene Kategorie der Wahlf?cher im klinischen Studienabschnitt. Getragen wird er gemeinsam vom Institut f?r Geschichte der Medizin, der Medizinischen Klinik und Poliklinik III des Universit?tsklinikums und der T?rkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung e.V. in Gie?en. Diese Institutionen haben im Sommer 2005 den Arbeitskreis "Transkulturelle Medizin, Migration und Gesundheit" am Fachbereich Humanmedizin der Universit?t Gie?en gegr?ndet, in dessen Aktivit?ten diese Lehrveranstaltung integriert wird [21].

Projektbeschreibung

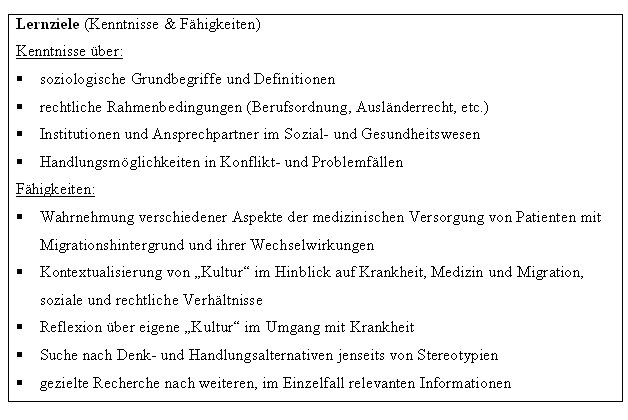

Das wichtigste Ziel des Wahlfachs "Migrantenmedizin" besteht in der Vorbereitung der Studierenden auf die Zusammenarbeit mit Patienten unterschiedlicher nationaler und/oder ethnischer Herkunft, die sich dar?ber hinaus oft in besonders schwierigen Lebensumst?nden befinden. Notwenig ist dazu der Erwerb von Kompetenzen, die sowohl eine differenzierte Erfassung von "medizinischen" Aspekten im engeren Sinne erlauben (z. B herkunftsspezifische Erkrankungen, besondere Risikofaktoren, psychische Folgen von Traumatisierung und Flucht etc.), als auch von kulturellen, sozialen, ethischen und rechtlichen Sachverhalten. W?hrend die Vermittlung epidemiologischer Zusammenh?nge und des notwenigen Wissens um regionalspezifische Krankheitsbilder wie Thalass?mien keine besondere Herausforderung darstellt, werden die Studierenden im Hinblick auf die "kulturellen" Aspekte mit Themen, Perspektiven und Fragestellungen konfrontiert, die im Medizinstudium sonst kaum ber?cksichtigt werden. Gerade hier sind innovative Lehrkonzepte vonn?ten, bei denen nicht die Vermittlung von Fakten im Vordergrund steht, sondern die Anleitung zur kritisch-differenzierten Beurteilung komplexer Situationen im ?rztlichen Alltag unter Einschluss kulturwissenschaftlicher Sichtweisen. Mangelhafte Kompetenz im Umgang mit der Kategorie "Kultur" f?hrt ansonsten schnell zum Rekurs auf scheinbar eindeutige Erkl?rungsmuster etwa ?ber das "mystische Medizinverst?ndnis" t?rkisch-islamischen Patienten, welche implizit den vermeintlich rein rational denkenden einheimischen Patienten gegen?bergestellt werden [3], [4]. Um Studierende anzuleiten, solch stereotype Denkmuster zu durchbrechen, muss jede entsprechende Lehrveranstaltung mehr beinhalten als die alleinige Vermittlung konkreter Informationen ("Fakten") ?ber verschiedene "ethnisch-kulturellen Gruppen" [17]. Vor allem die folgenden Aspekte sind von Bedeutung [17], [20], [22], [23], [24]:

? Die Kontextualisierung vermeintlich "kulturspezifischer" Denk- und Verhaltensweisen bei Patienten aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen,

? eine Anleitung zur kritischen Reflexion ?ber die Rolle der eigenen "Kultur" auf Seiten des medizinischen Personals, sowie

? die Vermittlung von Einblicken in die allt?gliche Lebenswelt von (ethnisch-kulturellen) Minderheiten, im Sinne von "cultural immersion"-Ans?tzen, die das "Eintauchen" der Studierenden in die Lebenswirklichkeit kulturell oder sozial marginalisierter Gruppen beinhalten [23], [24].

Neben theoretischen Einsichten zielt der in Gie?en angebotene Kurs auch auf die Vermittlung praktischer F?higkeiten ab. Die Studierenden sollen etwa in die Lage versetzt werden, gezielt weiterf?hrende Informationen und im Bedarfsfall Hilfe bei rechtlichen Fragen oder ethischen Problemen einzuholen. Durch Einblicke in die Struktur und Funktionsweise von Sozialdiensten innerhalb und au?erhalb des Gesundheitsbereichs sollen sie in die Lage versetzt werden, in jedem Einzelfall - zum Beispiel bei der Betreuung von Patienten ohne gesicherten Aufenthaltstatus - nach sinnvollen und praktikablen Handlungsm?glichkeiten zu suchen. Die Kenntnis der in manchen St?dten bestehenden Netzwerke niedergelassener ?rzte zur Versorgung von "Papierlosen" zeigt den Studierenden, was von ?rztlicher Seite aus m?glich ist, um eine als problematisch erkannte Situation zu ?ndern, und f?hrt ihnen au?erdem die Konflikte zwischen ?rztlicher F?rsorgepflicht auf der einen Seite, und manchen rechtlichen Regelungen etwa des Ausl?ndergesetzes auf der anderen, vor Augen [11], [12], [13].

Viele der im Hinblick auf die medizinische Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund oft diskutierten Fragen sind jedoch keineswegs spezifisch f?r diese in sich sehr heterogene Bev?lkerungsgruppe. Sprach- und Kommunikationsprobleme etwa, sowie divergierende Vorstellungen von und Kenntnisse ?ber Krankheit und den menschlichen K?rper sind auch zwischen einheimischem medizinischem Personal und Patienten relevant [25]. Daher werden die Studierenden in diesem Kurs angeleitet, migrationsspezifische Probleme (z. B. als Folge von Flucht oder unsicherem Aufenthaltsstatus) von solchen zu unterscheiden, die eher allgemeiner Natur und nicht allein bei kulturell "fremd" erscheinenden Patienten von Bedeutung sind. Dar?ber hinaus stellt die Betreuung von Patienten mit Migrationshintergrund nicht selten besondere Anforderungen an die interprofessionelle Zusammenarbeit. Die explizite Einbeziehung der Perspektiven der Pflege und anderer Berufsgruppen (Sozialdienste), wie sie im Bereich der Ethikausbildung bereits praktiziert wird, ist daher ein weiteres Element des Kurses [26]. Die Studierenden lernen bzw. vertiefen also F?higkeiten, die auch ihrer Zusammenarbeit mit Patienten ohne Migrationshintergrund zugute kommen. "Migrantenmedizin" ist daher auch keineswegs als medizinische Spezialdisziplin f?r Patienten mit Migrationshintergrund zu verstehen (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Kursprogramm

Dem Thema entsprechend ist das Wahlfach interdisziplin?r angelegt. Es wird gemeinsam von wissenschaftlich t?tigen ?rzten aus dem Bereich der klinischen Medizin und der Medizingeschichte bzw. -ethnologie organisiert und gestaltet. Durch diese Zusammenarbeit kann die Lehrveranstaltung ein gleicherma?en hohes wissenschaftliches Niveau sowohl im klinisch-medizinischen als auch im kulturwissenschaftlich-theoretischen Bereich anbieten. Gleichzeitig ist so die f?r die Ausbildung von Medizinstudierenden wichtige Verbindung zwischen Praxis und Theorie gegeben. Gastdozenten vertreten die Themen Psychosomatik, Islam und Medizin, Transkulturelle Pflege, und f?r einen Einblick in den Lebensalltag von Migranten verlassen die Studierenden die Klinik zu einem Gespr?ch mit Mitarbeiterinnen des Migrationsdienstes eines Wohlfahrtsverbandes (Caritasverband Gie?en e.V.).

Im Einzelnen ist der Kurs folgenderma?en aufgebaut: Nach der Studienordnung des Fachbereichs Humanmedizin an der Universit?t Gie?en steht ein Zeitbudget von einer Semesterwochenstunde zur Verf?gung, welches in sieben Doppelstunden eingeteilt wird. Nach einer Einf?hrung mit Beispielen aus der medizinischen Praxis und einem ?berblick ?ber epidemiologische Zusammenh?nge folgt eine Einheit zu den historischen, sozialen, kulturellen und juristischen Aspekten von "Migration". Dabei wird unter anderem gezeigt, dass "Migration" kein "neues" Ph?nomen darstellt, und es werden die verschiedenen, in der Bundesrepublik derzeit g?ltigen Kategorien zur Definition des Migrationsstatus eines Menschen vorgestellt [27], [28], [29], [30]. Bereits hier werden die Studierenden auf die aus rechtlichen Vorgaben resultierenden Konsequenzen f?r die Gesundheitsversorgung aufmerksam gemacht. Schl?sselbegriffe wie "Kultur", "Ethnizit?t" und "Rasse" werden an Hand historischer Beispiele analysiert und auf ihre expliziten und impliziten Bedeutungsinhalte hin ?berpr?ft [31]. Weitere thematische Einheiten sind den unterschiedlichen wissenschaftlichen Zug?ngen zum Thema "ethnisch-kulturelle Vielfalt und Medizin" von Epidemiologie und klinischer Forschung einerseits [2], [8], [29], und Medizinethnologie/Medical Anthropology andererseits gewidmet [25], [32]. Hier werden am Beispiel konkrete Studien auch Ziele und Methoden qualitativer Untersuchungsans?tze vorgestellt [33], [34]. Psychosomatische Aspekte werden in Kooperation mit der Psychosomatischen Klinik des Universit?tsklinikums Gie?en behandelt, und das Thema "Religion und Medizin" wird am Beispiel des Islam betrachtet: Ein t?rkisch-muslimischer Internist vermittelt den Studierenden zun?chst grundlegende Kenntnisse ?ber den Islam, und zeigt anschlie?end mit Beispielen aus der klinischen Praxis, wie m?gliche Konfliktfelder aussehen und gel?st werden k?nnen (Beispiel: ein Patient mit Typ-I-Diabetes will im Monat Ramadan dem Fastengebot folgen). Die Suche nach Handlungsm?glichkeiten schlie?t dabei auch auf den ersten Blick unkonventionelle Optionen mit ein, wie etwa die M?glichkeit, einen Patienten durch eine Fatwa, also das Gutachten eines islamischen Rechtsgelehrten, beraten zu lassen, oder die Einbeziehung "traditioneller Heiler" in die Behandlung [35], [36]. Der bisher relativ hohe Anteil von Studierenden mit eigenem Migrationshintergrund (50-70%) f?hrt vor allem bei diesem Thema zu anregenden Diskussionen und einer Bereicherung des Kurses durch individuelle Beitr?ge der Teilnehmer. Erfahrungen aus dem Bereich der Krankenpflege und Konzepte aus den Pflegewissenschaften ("Transkulturelle Pflege") werden von einer Mitarbeiterin der Pflegedirektion des Universit?tsklinikums eingebracht. Der Besuch beim Migrationsdienst der Caritas f?hrt die Studierenden schlie?lich an die konkrete Lebenswirklichkeit von Migranten heran. Durch ihre Erfahrung in der Begleitung ausl?ndischer Patienten in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen vermitteln die Sozialarbeiterinnen ein lebensnahes Bild davon, wie Menschen, die aus welchen Gr?nden auch immer der deutschen Sprache nicht m?chtig oder pl?tzlich in diesem f?r sie fremden Land auf sich gestellt sind, die hiesige Gesundheitsversorgung erleben. Der Besuch bei der Caritas gibt den Studierenden g?nzlich neue Einsichten in die soziale Realit?t ihres Landes und ihrer potentiellen Patienten. Dar?ber hinaus lernen sie auch hier Handlungsoptionen kennen, so zum Beispiel f?r den Fall, dass sie als Stations?rzte Patienten entlassen m?ssen, die durch Krankheit ihre Wohnung, ihr Auskommen und ihre Aufenthaltsgenehmigung verloren haben.

F?r eine weitere Vertiefung des Praxisbezuges der Lehrveranstaltung wird auch der von der AO vorgeschriebene Leistungsnachweis genutzt: Grundlage der Benotung ist eine Hausarbeit, die w?hrend der vorlesungsfreien Zeit anzufertigen ist. Nach einer methodischen Anleitung werden die Studierenden aufgefordert, in ihrer eigenen Lebens- und Arbeitswelt innerhalb des Gesundheitswesens gezielte Beobachtungen zu den im Kurs angesprochenen Themen anzustellen, diese niederzuschreiben und zu kommentieren. Das Ergebnis sind Arbeiten, die sich dem Thema "Medizin und Migration" auf eine zum Teil sehr kreative Art und Weise ann?hern (systematische Beobachtungen im Krankenhaus, Kasuistiken aus dem eigenen Umfeld, oder die Dokumentation gezielt angeregter Diskussionen in Internet-Chatforen), und die gleichzeitig den Erwerb der im Kurs vermittelten Kompetenzen klar dokumentieren. Trotz des geringen Zeitbudgets kann durch diese Art der Leistungskontrolle und den Besuch bei der Caritas zumindest ansatzweise das didaktisch wichtige Element der "community immersion" in den Kurs einbezogen werden.

Evaluation

Als neu entwickeltes Lehrangebot wird dass Wahlfach "Migrantenmedizin" stetig evaluiert und weiterentwickelt. Die Methodik der Evaluation muss dabei dem Gegenstand angepasst werden, was insbesondere im Hinblick auf die nicht im Sinne von "Faktenwissen" definierten Lernziele von Bedeutung ist. Die ?berpr?fung der Qualit?t des Lehrangebots erfolgt daher auf drei verschiedenen Wegen, von denen jeder f?r sich genommen unvollst?ndig bleiben w?rde: Zum einen wird die Veranstaltung mit anonymen Frageb?gen evaluiert, die vorformulierte Fragen beinhalten und Raum f?r freie Kommentare und Verbesserungsvorschl?ge. Ein Problem f?r die quantifizierende Evaluation ist die geringe Teilnehmerzahl von 10-12 Teilnehmern pro Semester, was jedoch durch die Chance zu pers?nlichen Gespr?chen mit den Studierenden mehr als ausgeglichen wird. Das zweite Evaluationsinstrument sind dementsprechend Gespr?che im Anschluss an den Kurs, mit denen sich der Lernerfolg und die Relevanz der verschiedenen Lehrinhalte gut beurteilen lassen. Das dritte Medium zur Evaluation sind die Hausarbeiten, in denen sich zeigt, ob die Lernziele vor allem aus der Gruppe der "theoretischen F?higkeiten" erreicht werden konnten.

Nach drei Semestern gibt die Evaluation das folgende Bild: Bei der allgemeinen Beurteilung ?ber Frageb?gen (Sommersemester 2005 liegt noch nicht vor) zeigt sich, dass der Kurs durchgehend als "interessant" ("stimme voll zu" 10 / "stimme eher zu" 1 / "unentschieden" 1 / "stimme eher nicht zu" 0 / "stimme nicht zu" 0 / n = 12) und "relevant" (8/4/-/-/-/12) angesehen wird. Ein hier nicht weiter bestimmter "Lerneffekt" (6/6/-/-/-/12) wird ebenso best?tigt wie die "Anregung zum Nachdenken" (6/4/2/-/-/12) und das "Kennenlernen neuer Aspekte der Migrantenmedizin" (9/2/-/1/-/12). Bei den freien Fragen werden als positiv das Thema "Religion und Medizin am Beispiel des Islam" genannt, sowie der Besuch bei der Caritas und das Problem der "Papierlosen". Gew?nscht wird "mehr Praxis", "mehr Kontakt zu Patienten", und vor allem im ersten Kurs fehlten offenbar noch Hinweise auf Handlungsm?glichkeiten. Manche Studierende w?nschen sich "mehr Zeit" und "mehr Detailinformationen". In den Gespr?chen weisen die Studierenden vor allem darauf hin, wie wichtig es sei, dass diese Themen "angesprochen" w?rden und sie in diesem Kurs auch die Gelegenheit gegeben w?rde, offen ?ber Themen zu diskutieren und eigene Gedanken zu ?u?ern. Sie h?tten "neue Einblicke" in die Medizin erhalten, und ihre "Sensibilit?t" sei gr??er geworden. Die Hausarbeiten korrigieren diese sehr positive Sicht allerdings zumindest teilweise. W?hrend manche Studierende sehr differenzierte Er?rterungen vorlegen, bleiben andere bei ihrer Analyse eher einseitig. Kategorien wie "Kultur" und "Ethnie" werden nicht oder nur unvollst?ndig kontextualisiert, oder es unterbleibt eine zusammenfassende Beurteilung der Beobachtungen. Vor allem hier besteht Handlungsbedarf f?r die weitere Verbesserung der Lehre.

Diskussion

Die ersten Erfahrungen mit dem Wahlfach "Migrantenmedizin" an der Universit?t Gie?en zeigen, dass es m?glich und aus einer Reihe von Gr?nden sinnvoll ist, zuk?nftige ?rztinnen und ?rzte auf die mit der medizinischen Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund verbundenen Herausforderungen vorzubereiten. Das wichtigste Argument liegt dabei in der hohen Relevanz des Themas in einem Land, in dem - wie einleitend geschildert - etwa ein F?nftel der Bev?lkerung einen Migrationshintergrund besitzt.

?ber das Thema "Migration" im engeren Sinne hinaus ist der explizite Blick auf Medizin im Kontext von kultureller und sozialer Vielfalt geeignet, den Studierenden die verschiedenen Dimensionen einer am individuellen Patienten orientierten Gesundheitsversorgung zu vermitteln. Denn unterschiedliche Vorstellungen und Wissensbest?nde zu Krankheit, Unterschiede in der Wahrnehmung von Symptomen, diagnostischen Ma?nahmen und therapeutischen Interventionen sowie in der Erwartungshaltung gegen?ber ?rztlichem Personal oder der "Schulmedizin" ganz allgemein geh?ren auch bei "ethnisch unauff?lligen" Patienten zum Alltag. Dasselbe gilt f?r die Abh?ngigkeit krankheitsrelevanter Denk- und Handlungsweisen vom sozialen, ?konomischen und sogar rechtlichen Kontext, wobei sich letzterer bei den gesch?tzt etwa 500.000 bis 1,5 Mio. in Deutschland lebenden Menschen "ohne Papiere" selbstverst?ndlich besonders deutlich und dramatisch ?u?ert [11].

Die Besch?ftigung mit Medizin im Kontext von Migration und ethnisch-kultureller Vielfalt sch?rft den Blick f?r allgemeine Fragen und Probleme der Medizin. Denn der "Migrationshintergrund" ist stets nur ein Aspekt der individuellen Pers?nlichkeit eines Patienten und nur ein Aspekt unter vielen, die f?r die medizinische Behandlung von Bedeutung sind. Die "Migrantenmedizin" kann daher im Rahmen der medizinischen Ausbildung einen wichtigen Beitrag gerade zur Verwirklichung all jener in der neuen AO genannten Ziele leisten, die sich auf die "f?cher?bergreifende Betrachtung von Krankheiten" beziehen, auf die Einfl?sse von "Familie, Gesellschaft und Umwelt die Gesundheit, die Organisation des Gesundheitswesens und die Bew?ltigung von und Krankheitsfolgen", sowie die "geistigen, historischen und ethischen Grundlagen ?rztlichen Handelns" [37]. Gerade am Umgang mit Migranten als "Nicht-Standard-Patienten", wie sich ein Student ausdr?ckte, lassen sich all diese Themen besonders deutlich er?rtern.

Danksagung

Das "Wahlfach Migrantenmedizin" k?nnte ohne die gro?e Unterst?tzung aus dem Fachbereich Humanmedizin der Justus-Liebig-Universit?t Gie?en und dem Universit?tsklinikum Gie?en und Marburg, Standort Gie?en, nicht realisiert werden. Wir danken insbesondere Prof. V. Roelcke (Institut f?r Geschichte der Medizin), Prof. R. Bretzel (Medizinische Klinik und Poliklinik III) und Dr. Y. Bilgin (T?rkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung e.V.), sowie den Referentinnen und Referenten Prof. W. Milch und Dr. S. Akinci (Psychosomatische Klinik), Dr. N. Soydan (Medizinische Klinik und Poliklinik III), Fr. Dipl. Pflegewirtin C. Hofmann-Bremer (Pflegedirektion des Universit?tsklinikums) und Fr. C. Tigges und Fr. A. Kamara vom Migrationsdienst des Caritasverbandes Gie?en e.V.

Literatur

[1] Beck M. Weniger Ausl?nder, mehr Migranten. Integrationspolitik ist Gesellschaftspolitik in der Einwanderungsgesellschaft. Integrationsbeauftragte.de [Homepage im Internet]. Berlin: Beauftragte der Bundesregierung f?r Migration, Fl?chtlinge und Integration; 2005 [zitiert am 27.6.2005]. Zugang ?ber: http://www.integrationsbeauftragte.de/gra/presse/presse_1120.php.[2] Razum O, Geiger I, Zeeb H, Ronellenfitsch U. Gesundheitsversorgung von Migranten. Dtsch Arztebl. 2004;101(43): 2882-2887.

[3] Yildrim-Fahlbusch Y. T?rkische Patienten. Kulturelle Missverst?ndnisse. Dtsch Arztebl. 2003;100(5): 213-215.

[4] Richter E. Mangel an kulturellem Verst?ndnis. Dtsch Arztebl. 2001;98(51-52):3421-3422.

[5] Heim T. Missverst?ndnisse - nicht nur durch die Sprache. M?nch Med Wochenschr. 2002;146(22):4-6.

[6] Boll-Palievskaja D. Zusammenprall der Kulturen. Dtsch Arztebl. 2005;101(10):654-656.

[7] Ipsiroglu OS, Bode H. Transkulturelle P?diatrie. Eine Einf?hrung. Monatsschr Kinderheilkd. 2005;153:8-15.

[8] Razum O, Zeeb H, Seval Akg?n H, Yilmaz S. Low overall mortality of Turkish residents in Germany persists and extends into a second generation: merely a healthy migrant effect?. Trop Med Int Health. 1998;3(4):297-303.

[9] Illhard FJ. Kein Rassismus zwischen Arzt und Patient! L?cken im Genfer Gel?bnis?. Z Med Ethik. 1998;44(1):5-24.

[10] Ilkilic I. Das muslimische Krankheitsverst?ndnis und seine Bedeutung f?r die medizinische Ethik. Z Med Ethik. 2003;49(3):263-276.

[11] B?hring P. Illegale Migranten. Nach L?sungen suchen. Dtsch Arztebl. 2004;101:404-405.

[12] Korzilius H, Rabbata S. ?rztliche Gutachten. Feigenblatt f?r die Abschiebung. Dtsch Arztebl. 2004;101:3398-3404.

[13] Girth E. ?ber die Unabh?ngigkeit und berufliche Freiheit des Arztes. Zum Ergebnis der Verhandlungen zwischen Innenministerkonferenz und Bundes?rztekammer. Hess Arztebl. 2005;5:297-298.

[14] Loudon RF, Anderson PM, Gill PS, Greenfield SM. Educating medical students for work in culturally diverse societies. JAMA. 1999;282(9):875-880.

[15] Dogra N, Conning S, Gill P, Spencer J, Turner M. Teaching of cultural diversity in medical schools in the United Kingdom and Republic of Ireland: cross sectional questionnaire survey. BMJ. 2005;330:403-404.

[16] Pe?a Dolhun E, Mu?oz C, Grumbach K. Cross-cultural education in U.S. Medical Schools: development of an assessment tool. Acad Med. 2003;78:615-622.

[17] Whitcomb ME. Preparing doctors for a multicultural world. Acad Med. 2003;78(6):547-548.

[18] Azad N, Power B, Dollin J, Chery, S. Cultural Sensitivity Training in Canadian Medical Schools. Acad Med. 2002;77(3):222-228.

[19] Flores G, Gee D Kastner B. The Teaching of Cultural Issues in U.S. and Canadian Medical Schools. Acad Med. 2000;75(5):451-455.

[20] Russell A, van Teijlingen E, Lambert H, Stacy R. Social and behavioural science education in UK medical schools: current practice and future directions. Med Educ. 2004;38:409-417.

[21] AK Transkulturelle Medizin, Migration und Gesundheit am Fachbereich Humanmedizin der Universit?t Gie?en [Homepage im Internet]. Giessen: Justus-Liebig-Universit?t Giessen, Fachbereich 11 Humanmedizin; 2005 [zitiert am 06.07.2005]. Zugang ?ber: http//:www.med.uni-giessen.de/tkmmg/.

[22] Green AR, Betancourt JR, Carrillo JE. Integration of social factors into cross-cultural medical education. Acad Med. 2002;77(3):193-197.

[23] Dowell A, Crampton P, Parkin C. The first sunrise: an experience of cultural immersion and community health needs assessment by undergraduate medical students in New Zeeland. Med Educ. 2001;35(3):242-249.

[24] Crampton P, Dowell A, Parkin, C, Thompson, C. Combating effects of racism through a cultural immersion medical education program. Acad Med. 2003;78(6):595-598.

[25] Helman C. Culture, health and illness. London: Arnold; 2002.

[26] Neitzke G. Interprofessioneller Ethikunterricht. GMS Z Med Ausbild. 2005;22(2):27-32.

[27] Herbert U. Geschichte der Ausl?nderpolitik in Deutschland. Bonn: Bundesz. Polit. Bildung; 2003.

[28] Stalker P. Migration trend and migration policy in Europe. Int Migr. 2000;40(5):151-179.

[29] Burchard GD. Erkrankungen bei Immigranten. Stuttgart: Fischer; 1998.

[30] Integrationsbeauftragte.de [Homepage im Internet]. Berlin: Beauftragte der Bundesregierung f?r Migration, Fl?chtlinge und Integration, Lexikon, 2005 [zitiert am 27.6.2005]. Zugang ?ber: http://www.integrationsbeauftragte.de/gra/lexikon/14.php.

[31] Jacobson MF. Whiteness of a different color. European Immigrants and the alchemy of race. Cambridge (Mass.): Harvard University Press; 1999.

[32] Verwey M. Hat die Odyssee Odysseus krank gemacht? Migration, Integration und Gesundheit. In: Lux T (Hg.): Kulturelle Dimensionen der Medizin. Berlin: Reimer; 2003. S. 77-307.

[33] Roberts C, Moss B, Wass V, Sarangi S, Jones R. Misunderstandings: a qualitative study of primary care consultations in multilingual settings, and educational implications. Med Educ. 2005;39(5):465-75.

[34] Derose KP. Networs of Car: how Latina immigrants find their way to and through a county hospital. J Immigr Health. 2000;2(2):79-87.

[35] Ilkilic I. Der muslimische Patient. Medizinethische Aspekte des muslimischen Krankheitsverst?ndnisses in einer wertpluralen Gesellschaft. M?nster: Lit-Verlag; 2002. S.110-119.

[36] Yagdiran O, Haasen C, Briken P, Basdekis R, Krausz M. Moderne Schizophreniebehandlung und traditionelle Heilmethoden: Integrative therapeutische Methode oder Hilflosigkeit?. Krankenhauspsychiatrie. 2002;13:33-36.

[37] Approbationsordnung f?r ?rzte vom 27. Juni 2002. Bonn: Bundesgesetzblatt. 2002;1(44):2405.