Dokumentation der Zielgruppen und Bedarfsanalyse

Hubert Liebhardt 1Patricia Blasel 2

1 Universit?t Ulm, Medizinische Fakult?t, Studiendekanat, Ulm, Deutschland

2 Universit?t Ulm, Kompetenzzentrum E-Learning in der Medizin, Ulm, Deutschland

Einleitung

Die Medizinische Fakult?t der Universit?t Ulm initiierte im Jahr 2003 die Bildung einer Arbeitsgruppe, deren Ziel es war, sich n?her mit allen Belangen, die zur F?rderung des E-Learning in der Lehre n?tig sind, zu befassen. Des Weiteren sollte sie dem "Kompetenzzentrum E-Learning in der Medizin Baden-W?rttemberg", das ebenfalls am Studiendekanat der Medizinischen Fakult?t situiert ist, beratend zur Seite zu stehen. Zu den formulierten Aufgaben des Kompetenzzentrums geh?rt neben der Koordination der E-Learning Ma?nahmen und dem Aufbau einer medizinischen Lernplattform auch die "Entwicklung einer langfristigen E-Learning Strategie f?r die Hochschulmedizin in ganz Baden-W?rttemberg" [4]. Letztgenanntes Ziel zu erreichen, ist es unabdingbar eine Bedarfs- und Zielgruppenanalyse durchzuf?hren, deren Ergebnisse Aufschluss ?ber den "Status Quo E-Learning" an den einzelnen Medizinischen Fakult?ten in Baden-W?rttemberg geben.

Es wird eine Aufnahme des Ist-Zustandes (Bedarfsanalyse) durchgef?hrt die das Ziel verfolgt relevante Kenntnisse, Einstellungen und Erfahrungen von Studierenden sowie Lehrenden zu erheben. In vorliegendem Bericht werden Methode, Umsetzung sowie daraus gewonnenen Ergebnisse dargestellt.

Die Bedarfs- und Zielgruppenanalyse dient in erster Linie dazu, Informationen ?ber die Zielgruppe des E-Learning f?r die Medizin in Baden-W?rttemberg zu sammeln. Durch die Zusammenf?hrung der Ergebnisse mit den Resultaten der ebenfalls am Kompetenzzentrum durchgef?hrten Angebotserhebung k?nnen Ma?nahmen zur Einf?hrung von E-Learning geplant und koordiniert werden. Zudem werden die Ergebnisse der Bedarfs- und Zielgruppenanalyse an die einzelnen Medizinischen Fakult?ten zur?ck gemeldet, um auch diesen einen ?berblick ?ber den aktuellen Stand zum Thema E-Learning in ihrer Fakult?t zu geben.

?bergeordnetes Ziel ist die Vereinheitlichung der in Baden-W?rttemberg angebotenen E-Learning Projekte f?r alle Universit?ten.

Methode

Zur Erhebung der Daten wurden an Studierende und Lehrende der Medizinischen Fakult?ten in Baden-W?rttemberg Frageb?gen verteilt. Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum von Mai bis Juni 2005 durch das Kompetenzzentrum E-Learning mit Unterst?tzung der E-Learning Beauftragten der Medizinischen Fakult?ten. Insgesamt besteht eine Population von 9841 Medizinstudenten und etwa 1500 Lehrende von denen die Post-/E-Mailadressen zur Verf?gung standen.

Beschreibung des Fragebogens

Anmerkung der Autorin:

Der Fragebogen wurde vor Beginn meiner T?tigkeit von Mitarbeitern des Studiendekanats der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Ulm entwickelt. Eine ausf?hrliche Herleitung zur Beschreibung der Frageb?gen f?r Studierende und Lehrende findet sich im Tagungsband des Gr?ndungsymposiums des Kompetenzzentrums E-Learning in der Medizin Baden-W?rttemberg (2005) [3] .

Bei der Erstellung des Fragebogens bezog man sich auf vorhandene Studien zur Nutzung, Einstellungen und Erfahrungen zum Thema E-Learning. Dass bei der Erstellung des Fragebogens keine statistischen Hypothesen formuliert wurden und das Vorgehen nicht dem des wissenschaftlichen Vorgehens bei statistischen Untersuchungen entspricht, muss bei der Bewertung des Datenmaterials ber?cksichtigt werden. Die Datenauswertung kann nur rein explorativ erfolgen. Der idealtypische Ablauf einer wissenschaftlichen Untersuchung findet sich beispielhaft bei Bortz/D?ring, 2002 [1] .

Datenerhebung bei Studierenden

Die Frageb?gen wurden in Papierform verteilt, da bei einem Versand per E-Mail, mit dem die Studenten auf einfachstem Wege erreichbar gewesen w?ren, prinzipiell die Gefahr einer Vorselektion besteht. Diejenigen Studenten, die bereits Erfahrungen und gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC und dem Internet besitzen, w?ren bei einem Emailversand oder einer Online-Umfrage bevorteilt worden, was sich erheblich auf die Repr?sentativit?t der Ergebnisse ausgewirkt h?tte (Oversampling). So wurden die Fragb?gen in zwei bis f?nf Veranstaltungen pro Standort in den Vorlesungen verteilt und - um einen m?glichst gro?en R?cklauf zu erzielen - nach der Bearbeitung sofort wieder eingesammelt.

Die Datenerhebung fand jeweils in den ersten oder letzten 10 Minuten der Vorlesungen statt und war mit den jeweiligen Dozenten abgesprochen. Nach einer kurzen m?ndlichen Einf?hrung, in der eine Schilderung der Aufgaben des Kompetenzzentrums E-Learning in der Medizin sowie Anmerkungen zur Bearbeitung der Fragen vorgestellt wurden (siehe Anhang: Anleitung f?r Versuchleiter), bekamen die Studenten die B?gen ausgeteilt.

Datenerhebung bei Lehrenden

Da es nicht m?glich war alle Lehrenden eines Standortes zu einem bestimmten Zeitpunkt zu versammeln, um dann die Frageb?gen in Papierform auszuteilen, wurden diese per Post und Mailversand an die Lehrenden ausgeteilt. Der Postversand erfolgte durch das Kompetenzzentrum E-Learning in der Medizin, das die Postadressen der medizinischen Direktoren bzw. der Abteilungsleiter von den jeweiligen E-Learning Ansprechpartner vor Ort ?bermittelt bekam. In einem Anschreiben wurden die Adressaten gebeten, den Fragebogen zum einen selbst auszuf?llen sowie zum anderen an ihre Mitarbeiter zu verteilen und dann ausgef?llt an das Studiendekanat des Standortes zur?ck zu schicken. Es wurden insgesamt etwa 300 Abteilungsleiter per Briefpost angesprochen. Um eine m?glichste breite Verteilung der B?gen in den einzelnen Fakult?ten zu gew?hrleisten, fiel die Entscheidung auf einen weiteren Versandweg. Die Frageb?gen wurden zus?tzlich per E-Mail an die Lehrbeauftragten der Universit?ten in Baden-W?rttemberg verteilt. Das Argument der Vorselektion trifft selbstverst?ndlich ebenso zu, wird jedoch durch die Tatsache gemindert, dass dieser Weg nur als Erg?nzung zum Postversand verstanden werden darf.

Das Anschreiben f?r den Post- sowie den E-Mailversand enthielt neben einer kurzen Beschreibung der Aufgaben des Kompetenzzentrums E-Learning eine Anleitung zur Bearbeitung der Frageb?gen. Zudem wurde jedem Brief bzw. jeder E-Mail eine Einladung zum Gr?ndungssymposium des Kompetenzzentrums E-Learning in der Medizin beigef?gt, bei dem erste Ergebnisse der Umfrage pr?sentiert wurden.

Die beschriebene Vorgehensweise wurde in einer ersten Sitzung aller E-Learning Ansprechpartner der Medizinischen Fakult?ten in Baden-W?rttemberg am 14.04.2005 in Stuttgart beschlossen.

Ergebnisse

Darstellung Datenmaterial Studierende

Im Folgenden findet sich die Darstellung der erhobenen Daten. Aus Gr?nden der ?bersichtlichkeit und der Verst?ndlichkeit sind intervallskalierte Antwortm?glichkeiten gruppiert dargestellt. Die Antwortm?glichkeiten 1 und 2 bzw. 4 und 5 ergeben hierbei jeweils eine neue Kategorie. Weitere deskriptive Statistiken, Prozentwerte sowie Kreuztabellen und Signifikanztests findet der interessierte Leser anbei. Da zu Beginn der Studie keine Operationaliserung des Begriffs E-Learning, keine Formulierung von Skalen (Fragebogen) sowie keine Formulierung von Untersuchungshypothesen stattfand, kann keine Inferenzstatistik betrieben werden. Die Auswertung der Daten muss auf die Informationsbeschreibung beschr?nkt bleiben [2].

Neben der standort?bergreifenden Auswertung erfolgte f?r die Ergebnisse der Studierenden eine standortspezifische Auswertung.

1. Grunddaten Studierende

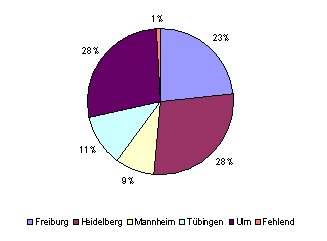

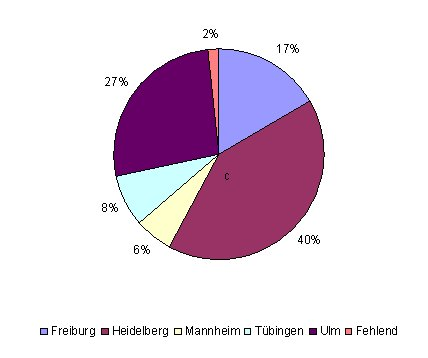

Bei der Fragebogenerhebung wurden insgesamt 1433 Studenten der Medizinischen Fakult?ten in Baden-W?rttemberg befragt. Mit jeweils 28% kamen die gr??ten Anteile der Befragten aus Heidelberg und Ulm (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Das Schaubild kann die prozentuale Verteilung der Befragten auf die einzelnen Standorte entnommen werden. 11 Probanden gaben in ihrem Fragbogen keine Universit?t an, sie stellen 0,77% der Werte dar.

Von den 1433 Befragten sind 60,9% weiblich und 33,4% m?nnlich. 82 Studenten machten hierzu keine Angaben. Die Studierenden, die allesamt zwischen dem 1. und 12. Fachsemester studierten, waren im Alter zwischen 18 und 33 Jahren, einige (1,0%) waren ?ber 33 Jahre alt.

2. Angaben zu Computer- und Internetnutzung

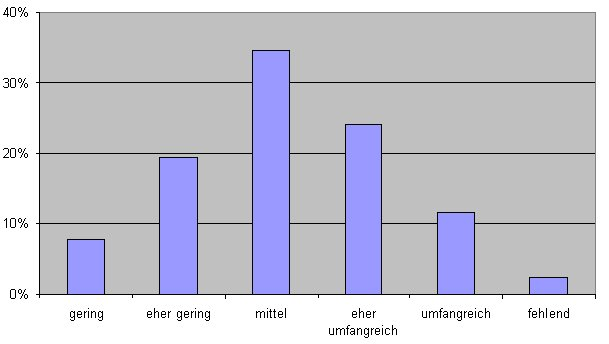

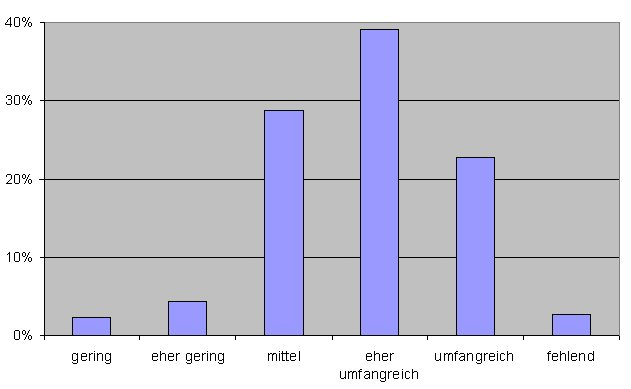

Frage 1: Einsch?tzung der Kenntnisse im Umgang mit dem PC (siehe Abbildung 2 [Abb. 2])

Jeweils etwas mehr als ein Drittel der Befragten sch?tzen ihre Kenntnisse im Umgang mit dem PC "mittel" oder "(eher) umfangreich" ein. Bei etwas mehr als einem Viertel der Studenten sind die Kenntnisse nach eigenen Angaben "(eher) gering". 34 Befragte (2,4%) antworteten nicht auf diese Frage.

Diejenigen Studierenden, die Ihre Kenntnisse eher umfangreich einsch?tzen finden sich in der mittleren Altersgruppe zwischen 26 und 29 Jahren. J?ngere Studenten (zwischen 18 und 15 Jahren) beurteilen ihre PC Kenntnisse eher niedrig. Befragte im Alter ab 30 Jahren geben mittlere Kenntnisse an. Der Zusammenhang zwischen Alter und Einsch?tzung der Kenntnisse im Umgang mit dem Computer ist signifikant. Weiterhin f?llt auf, dass es vor allem die Frauen sind, die ihre Kenntnisse als gering einstufen. Sie ordnen sich verst?rkt im Bereich der geringen und mittleren Kenntnisse ein. M?nner sind verst?rkt im Bereich der umfangreichen PC-Umgangskenntnisse vertreten. Auch der Zusammenhang Geschlecht und Einsch?tzung der Kenntnisse im Umgang mit dem Computer ist signifikant.

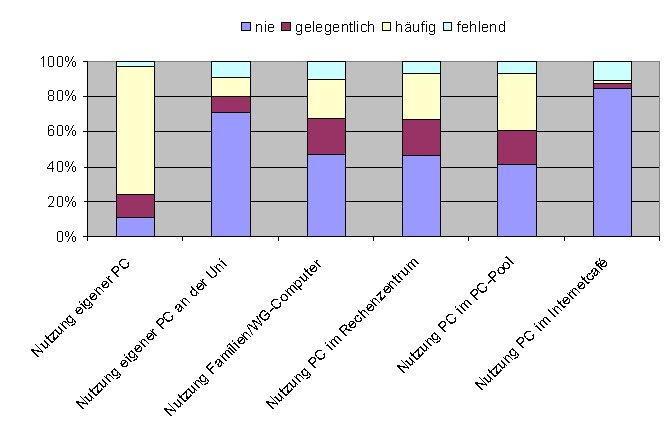

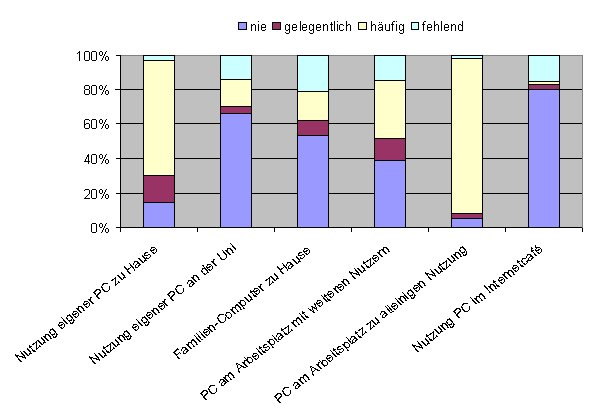

Frage 2: Computerzugang (siehe Abbildung 3 [Abb. 3])

Am h?ufigsten wird der eigene PC zu Hause genutzt. Die an der Universit?t bereit gestellten Computer in Rechenzentren und PC-Pools werden von etwas mehr als 20% der Studierenden genutzt. Am wenigsten Nutzung erfahren PCs kommerzieller Anbieter. Fast ebenso wenige nutzen den eigenen PC (via W-Lan) an der Universit?t.

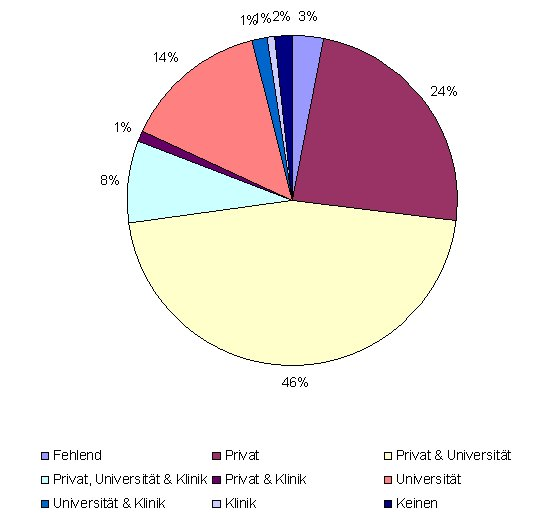

Frage 3: Verf?gbarkeit eines Internetzugangs (siehe Abbildung 4 [Abb. 4])

Insgesamt etwa 80% der Befragten verf?gen ?ber einen privaten Internetzugang. Immerhin noch etwa 70% haben in der Universit?t Zugang zum Internet. 12% verf?gen ?ber einen Internetzugang in der Klinik. Knapp 2% verf?gen ?ber keinen Internetzugang, das sind 23 Befragte.

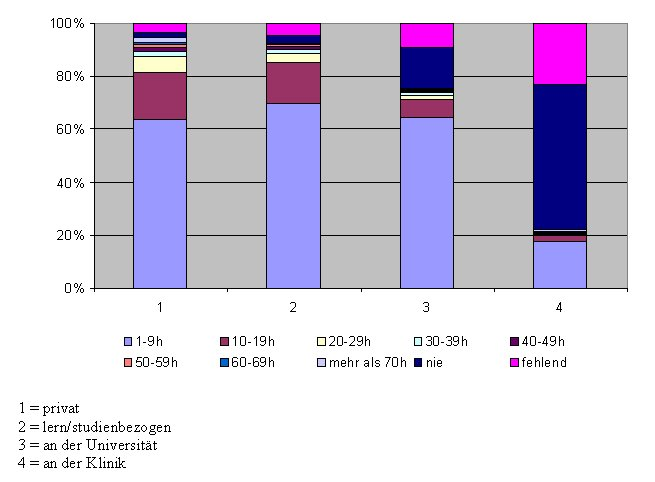

Frage 4: W?chentliche Nutzung (siehe Abbildung 5 [Abb. 5])

63,6% aller Befragten gaben an, zwischen einer und neun Stunden w?chentlich das Internet f?r private Zwecke zu nutzen. Immerhin noch 18,6 % surfen 10-19 Stunden pro Woche f?r private Zwecke. F?r studienbezogenes Surfen verwenden 70% der Studierenden nur 1-9 Stunden, und lediglich 15,2% 10-19 Stunden. Da 95% der Studierenden bei der privaten Nutzung in den Bereichen von 1-49 Stunden liegen, bei der studienbezogenen Nutzung allerdings 95% im Bereich 1-39, kann festgestellt werden, dass die Dauer der privaten Nutzung ?ber der Dauer der studienbezogenen Nutzung liegt. 2,7% gaben sogar an, das Internet nie f?r studienbezogene Zwecke zu nutzen.

Die Verteilung der Nutzung in Universit?t und Klinik gestaltet sich ?u?erst kontr?r. Findet man bei der Nutzung des Internets in der Universit?t die ersten drei Quartale im Bereich 1-19 Stunden, so sind es bei der Nutzung im klinischen Bereich gerade mal die ersten 25%, die zwischen 1 und 19 Stunden von einem PC in der Klinik surfen. Der Gro?teil der Studenten nutzt keinen klinischen Computerzugang (54,6%). Etwa ein Sechstel (15,8%) nutzen das Internet nicht an der Universit?t. Diese Frage weist eine hohe Anzahl fehlender Werte auf.

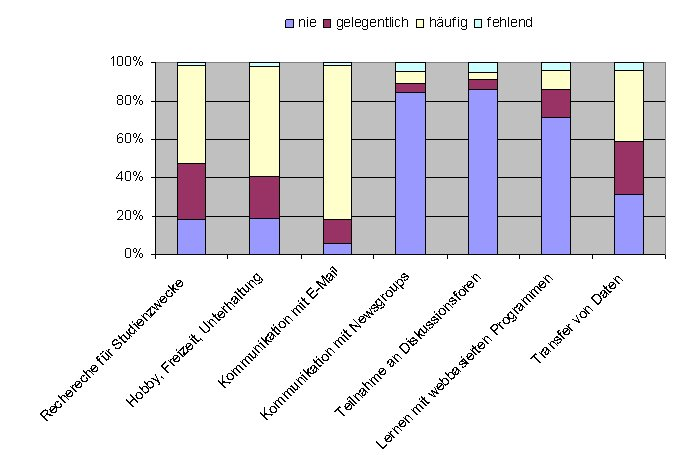

Frage 5: Zweck der Internetnutzung (siehe Abbildung 6 [Abb. 6])

Aus der Beantwortung von Frage 5 l?sst sich ableiten, dass das Internet ?berwiegend f?r E-Mailing, Hobbies und an dritter Stelle f?r studienbezogene Recherche genutzt wird. Ebenso kommt es beim Transfer von Daten recht h?ufig zum Einsatz. Eine sehr geringe Nutzung zeichnet sich bei anspruchsvolleren (interaktiveren) Nutzungsm?glichkeiten wie Diskussionsforen, Newsgroups und der Bereitstellung auf einer eigenen Homepage ab.

Frage 6 + 7: Beurteilung der Ausstattung

Zur Ausstattung der PC-Pools und PC-Arbeitsr?ume kann festgehalten werden, dass die Studenten zusammengefasst betrachtet recht zufrieden mit dem Multimediaangebot in den PC-Pools und PC-Arbeitsr?umen sind. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Antwortm?glichkeiten sind sehr gering und k?nnen hier vernachl?ssigt werden.

Bei der Beurteilung der Ausstattung von Seminar- und Vorlesungsr?umen urteilen die Studierenden ?hnlich. Es l?sst sich jedoch eine leichte ?nderung der Rangreihenfolge feststellen, die vermutlich den unterschiedlichen Nutzungsbestimmungen der R?ume zugesprochen werden kann.

Zu den Fragen 6 und 7 haben 16,4% (Ausstattung der PC-Pools und PC-Arbeitsr?ume) bzw. 29,9% (Ausstattung der Seminar-/Vorlesungsr?ume) der Befragten angegeben, die Ausstattung "nicht beurteilen" zu k?nnen.

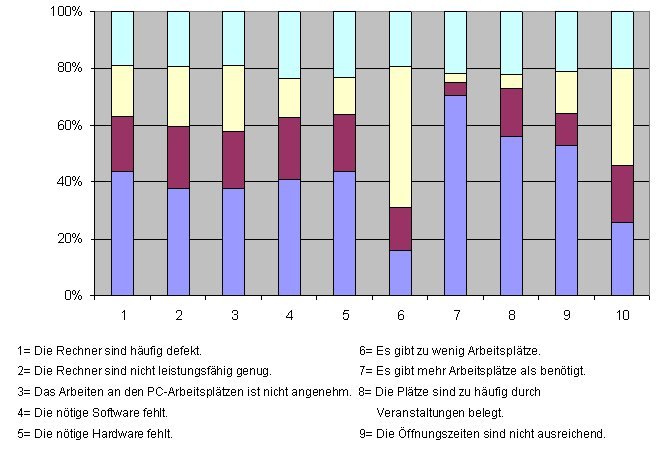

Frage 8: Aussagen ?ber Arbeitspl?tze (siehe Abbildung 7 [Abb. 7])

Rund 50% der Befragten sind mit der Anzahl der Arbeitspl?tze zufrieden, es wird jedoch ausgesagt, diese seien zu oft durch Veranstaltungen belegt. Weiteren 25% sind die Wartezeiten auf einen freien Platz zu lang. Bei den restlichen Antwortm?glichkeiten sind Bejahung und Vereinung jeweils etwa gleich verteilt. Die gr??te Unzufriedenheit herrscht hinsichtlich der Ausstattung mit Soft- und Hardware bzw. der Leistungsf?higkeit der PCs. Es f?llt bei allen Antworten eine hohe Prozentzahl fehlender Werte auf.

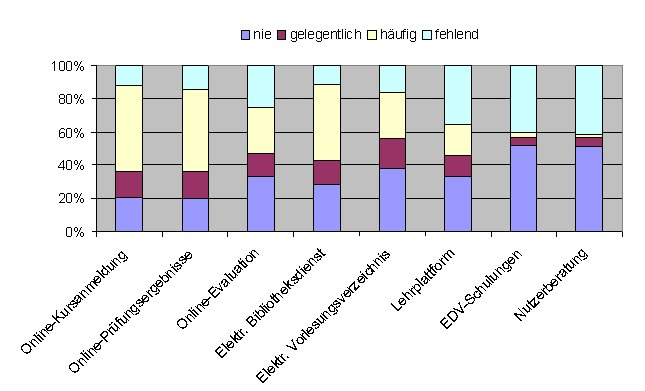

Frage 9: Kenntnis und Nutzung verschiedener Dienste der Universit?t (siehe Abbildung 8 [Abb. 8])

Online-Kursanmeldung/-Pr?fungsergebnisse sowie elektronische Bibliotheksdienste und Vorlesungsverzeichnisse sind bei ?ber der H?lfte der Befragten bekannt. Auch die Online-Evaluation kennt etwa die H?lfte der befragten Studenten. Das elektronische Vorlesungsverzeichnis ausgenommen, werden diese Dienste auch recht h?ufig genutzt.

Immerhin gut ein Drittel aller Befragten gibt an, eine Lehrplattform zu kennen. Die Nutzung ist jedoch, wie auch beim elektronischen Vorlesungsverzeichnis, selten. Etwa jeder vierte Student kennt EDV-Schulungen bzw. die Nutzerberatung.

3. Erfahrungen zu E-Learning

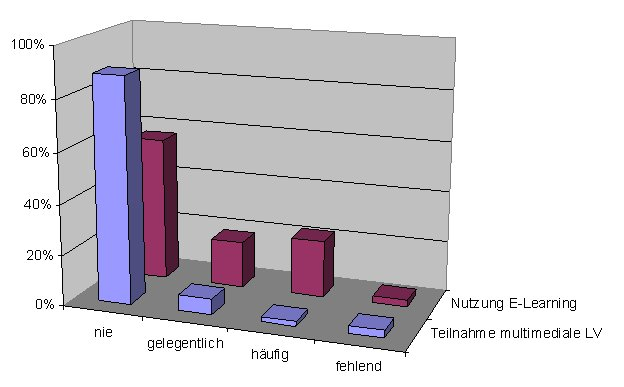

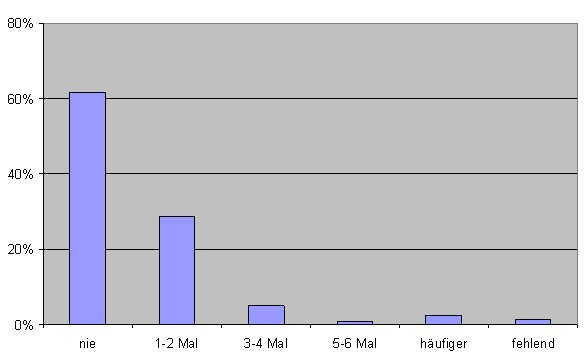

Frage 10: Nutzung von E-Learning Angeboten (siehe Abbildung 9 [Abb. 9])

Rund 60% der Befragten haben noch "nie" ein E-Learning Angebot genutzt. Diese sind schwerpunktm??ig zwischen 18 und 25 Jahren. Nur etwa 22% nutzen diese Angebote "h?ufig", dies sind vor allem Studierende mittleren Alters. Befragte ab 26 Jahren geben am ehesten eine mittlere Nutzung von E-Learning Angeboten an. Die Frage bleibt von 2,6% der Studenten unbeachtet. Der Zusammenhang zwischen Alter und Nutzung der E-Learning Angebote ist nicht signifikant.

Ebenso steht das Geschlecht der Befragten in keinem signifikanten Zusammenhang mit der Nutzung der E-Learning Angebote. Es l?sst sich lediglich die leichte Tendenz festhalten, dass m?nnliche Befragte sich eher in den Bereich der h?ufigen Nutzer gruppieren, weibliche Befragte sich jedoch im Bereich der mittleren und geringen Nutzer der E-Learning Angebote sehen.

Es findet sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Nutzung von E-Learning Angeboten und der Einsch?tzung der Kenntnisse im Umgang mit dem PC. Diejenigen, die ihre Kenntnisse tendenziell umfangreicher einsch?tzen, nutzen am ehesten E-Learning Angebote. Im logischen Gegensatz dazu, werden E-Learning Angebote am wenigsten von Befragten genutzt, die ihre PC-Kenntnisse eher gering einsch?tzen.

Namentlich erw?hnte E-Learning Angebote sind haupts?chlich Histonet (144 Nennungen), Sobotta (127 Nennungen) und Mediscript (71 Nennungen).

Frage 11: Teilnahme an multimedialen Lehrveranstaltungen (siehe Abbildung 9 [Abb. 9])

Noch seltener als die Nutzung von E-Learning Angeboten ist die Teilnahme an multimedialen Lehrveranstaltungen. Hierbei haben rund 90% "nie" teilgenommen. Auch hier sind dies wieder diejenigen Studierende im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Nur 2,1% nahmen "h?ufig" teil. Dies sind tendenziell Befragte der mittleren und oberen Altersgruppe. Wobei Studierende zwischen 26 und 30 Jahren und auch diejenigen ab 30 Jahren sich am ehesten im Bereich der "gelegentlichen" Teilnahme einordnen.

2,8% der Studenten beantworteten diese Frage nicht.

Die Zusammenh?nge zwischen Alter und Teilnahme an multimedialen Lehrveranstaltungen sind signifikant. Zwischen Geschlecht und Frage 11 gibt es hingegen keinen signifikanten Zusammenhang und keine nennenswerten Tendenzen.

Schlie?lich f?llt ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Einsch?tzung der eigenen Kenntnisse im Umgang mit dem PC und der Teilnahme an multimedialen Lehrveranstaltungen auf. Probanden, die nach eigenen Angaben ?ber "geringe" oder "mittlere" Kenntnisse verf?gen, gruppieren sich eher in den Bereich der geringen Teilnahme an multimedialen Lehrveranstaltungen. Mittlere oder h?ufige Teilnahme an multimedial unterst?tzten Lehrveranstaltungen findet sich bei der Gruppe mit hoch eingesch?tzten Computerkenntnissen.

Als besuchte multimediale Lehrveranstaltung nennen die Studierenden haupts?chlich Docs?n Drugs (60 Nennungen) und La Medica (35 Nennungen).

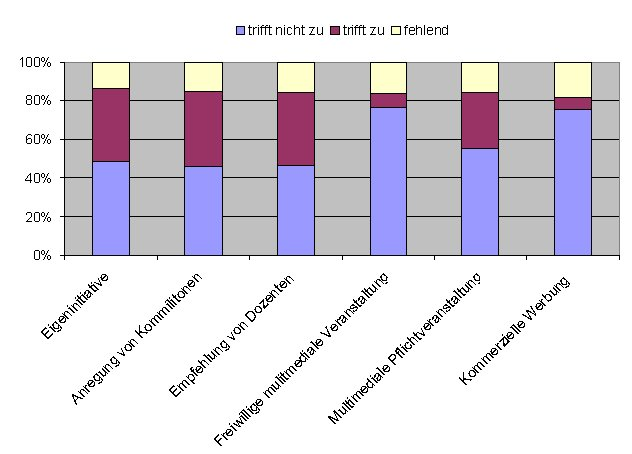

Frage 12: Kontext Kontaktaufnahme E-Learning (siehe Abbildung 10 [Abb. 10])

Laut den Angaben bei Frage 12 sind die meisten Studierenden durch Anregung von Kommilitonen bzw. Empfehlungen des Dozenten, dicht gefolgt von der Eigeninitiative, mit E-Learning (je etwa 38%) in Kontakt gekommen. Auch multimediale Pflichtveranstaltungen haben dazu gef?hrt, dass 28,5% der Befragten sich mit E-Learning besch?ftigt haben. Weniger relevant sind hierf?r freiwillig besuchte, multimediale Veranstaltungen oder kommerzielle Werbung. Im Freitext wird au?erdem die Kontaktaufnahme durch Informationen des Dekanats genannt.

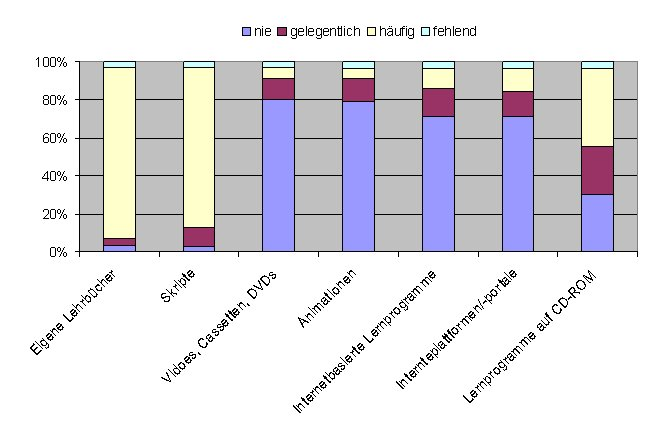

Frage 13: Nutzung verschiedener Lernmedien (siehe Abbildung 11 [Abb. 11])

Eigene Lehrb?cher nutzen circa 93% der Studierenden "h?ufig". Ebenso gut genutzt werden Skripte. Bei Videos/Cassetten/DVDs bzw. Animationen und Internetportalen/-plattformen sowie internetbasierten Lernprogrammen sind sich jeweils etwa drei Viertel der Befragten einig, dass sie diese "nie" nutzen. Lernprogramme auf CD-Rom, die ohne Internetzugang nutzbar sind, nutzen drei Viertel der Befragten unterschiedlich h?ufig.

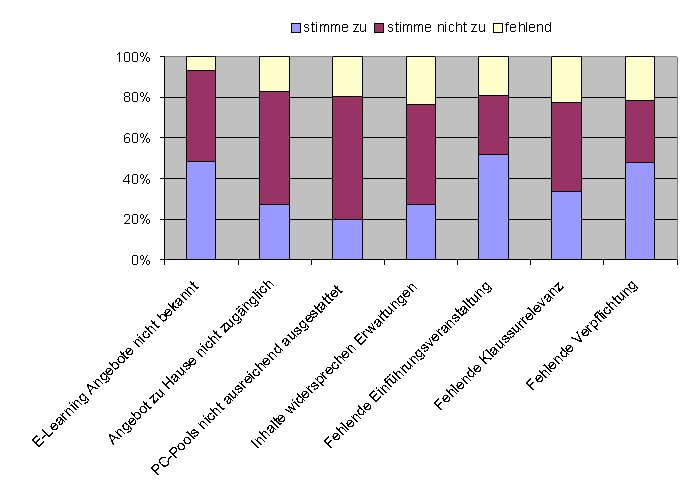

Frage 14: Begr?ndung f?r Nicht-Nutzung der E-Learning Angebote (siehe Abbildung 12 [Abb. 12])

?ber die H?lfte der Befragten nennt das Fehlen von Einf?hrungsveranstaltungen als Grund zur "Nicht-Nutzung" von E-Learning Angeboten. Ebenfalls fast die H?lfte geben als Begr?ndung mangelnde Bekanntheit der Angebote oder fehlende Verpflichtung in den Veranstaltungen an. Hierbei sind sich die Studenten fakult?ts?bergreifend einig. Jeweils etwa ein Drittel der Studenten nutzen E-Learning Angebote nicht, da sie nicht klausurrelevant sind, ihren Erwartungen widersprechen oder von zu Hause nicht zug?nglich sind. Erst an letzter Stelle steht die mangelnde Ausstattung der PC-Pools, die nur etwa ein F?nftel der Befragten beklagen.

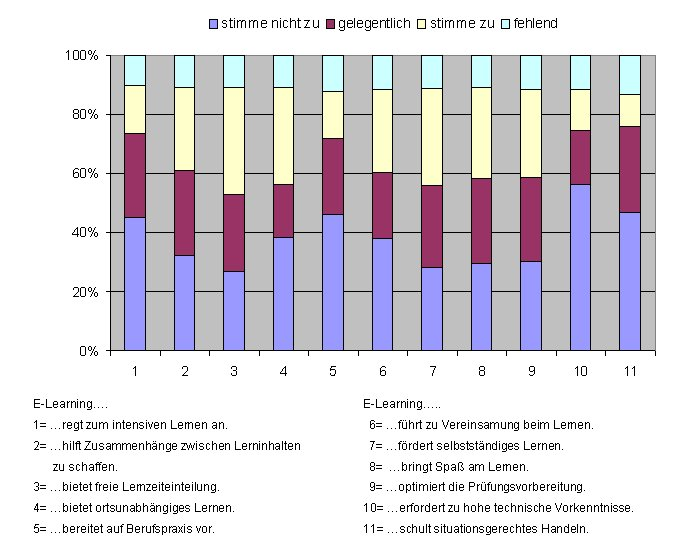

Frage 15: Einstellung zu E-Learning (siehe Abbildung 13 [Abb. 13])

Am meisten stimmen die Befragten der Aussage "E-Learning bietet freie Lernzeiteinteilung" zu. Weiterhin sind die Befragten der Ansicht E-Learning "f?rdert das selbstst?ndige Lernen", "bringt Spa? am Lernen" und "optimiert die Pr?fungsvorbereitung". Die Studierenden sind nicht der Meinung, dass f?r die Nutzung von E-Learning Angeboten zu gro?e technische Vorkenntnisse erforderlich sind. Ebenso gehen sie nicht davon aus, dass diese Angebote zum intensiven Lernen anregen oder besser als herk?mmliche Lehrmethoden auf die Berufspraxis vorbereiten.

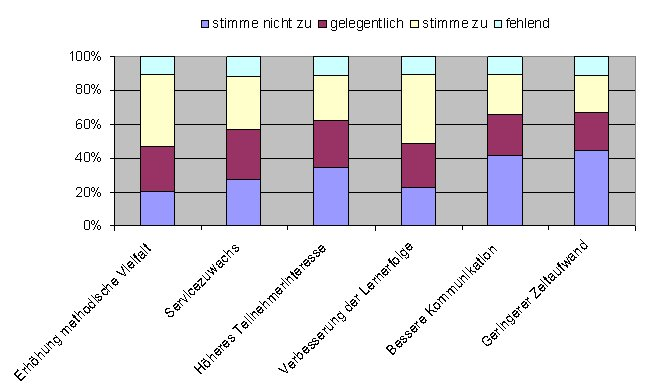

Frage 16: Vorteile des Einsatzes von E-Learning (siehe Abbildung 14 [Abb. 14])

Den gr??ten Vorteil sehen die Studierenden in der "Erh?hung der methodischen Vielfalt" sowie in der "Verbesserung der Lernerfolge". Weniger Aufwand durch Zeitersparnis oder besseren Service sehen die Befragten nicht als Vorteil, der durch E-Learning geschaffen werden kann. Auch die "bessere Kommunikation" zwischen Dozenten und Studierenden wird nicht als Vorteil prognostiziert.

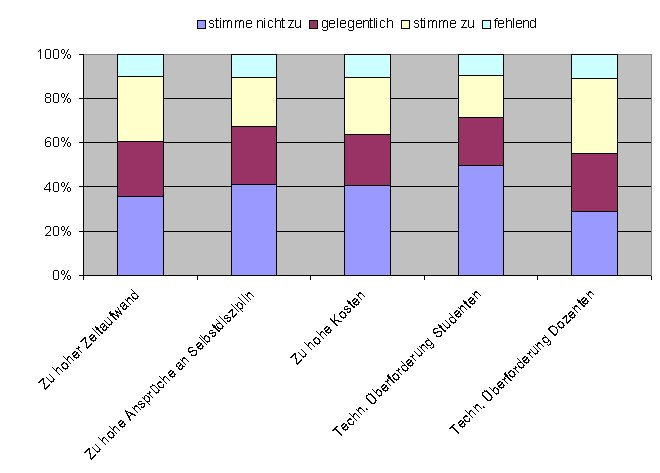

Frage 17: Nachteile des Einsatzes von E-Learning (siehe Abbildung 15 [Abb. 15])

St?rkster erwarteter Nachteil seitens der Studierenden ist die technische ?berforderung der Dozenten. Dieser f?llt jedoch nicht sehr extrem aus, da die Werte nach optischer Sichtung noch eine Normalverteilung aufweisen. Darauf folgt als am zweith?ufigsten genannter Nachteil, der zu hohe Zeitaufwand, den jedoch gleich viele Studenten best?tigen wie verneinen. Deutlicher ist die Aussage zur technischen ?berforderung der Studenten bewertet. Dies erwartet etwa die H?lfte der Befragten nicht.

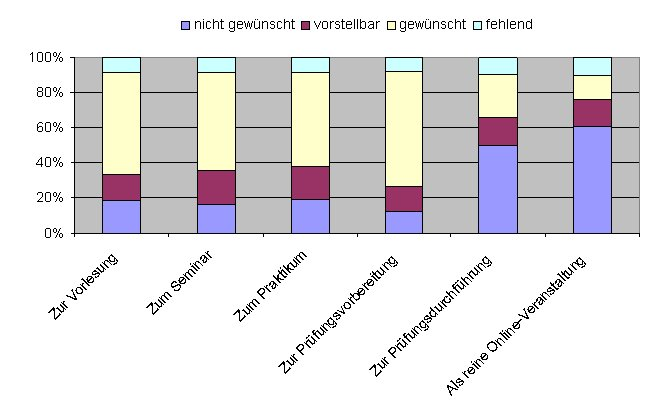

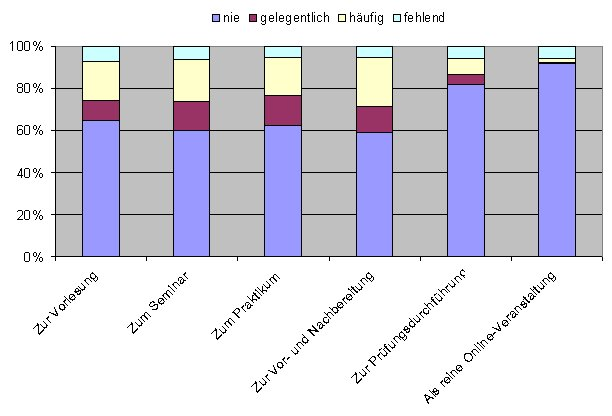

Frage 18: Einsatz von E-Learning im Kontext (siehe Abbildung 16 [Abb. 16])

Bei Betrachtung der Antwortm?glichkeiten zeichnet sich ab, dass Studierende E-Learning am ehesten unterst?tzend zur Pr?fungsvorbereitung einsetzten m?chten. Dicht darauf folgt der Wunsch nach einer multimedialen Begleitung von Vorlesungen oder Seminaren bzw. Praktika. Weniger gew?nscht ist .E-Learning zur Pr?fungsdurchf?hrung oder als reine Online-Veranstaltung. Wobei die Ergebnisse zum Einsatz bei Pr?fungsdurchf?hrungen differieren. Hier w?nschen sich immerhin noch rund 20%, dass Pr?fungen im Zusammenhang des E-Learning eingebettet werden.

Frage 19: E-Learning f?r den Einsatz in medizinischen Themenbereichen

97 der befragten Studierenden w?nschen sich E-Learning Angebote im Themenbereich Chirurgie. Im Rahmen Lehre in der Anatomie h?tten 79 Befragte gerne Unterst?tzung durch E-Learning Angebote, f?r den Themenbereich der inneren Medizin gaben dies noch 47 Studenten an.

Standortspezifische Auswertung der Studierenden

Zur Darstellung der Vergleiche der Standorte wurde eine z-Transformation durchgef?hrt. Mit diesem Verfahren k?nnen verschiedene Populationen aus demselben Kollektiv mittels Mittelwert und Standardabweichung verglichen werden. Um eine optimale Vergleichbarkeit zu erreichen, werden die Werte der Probanden an der Gesamtleistung des Kollektivs relativiert [2]. Die Standardabweichung wird dabei f?r alle Standorte 10, der Mittelwert betr?gt 100. Positive Abweichungen finden sich ?ber dem Mittelwert, negative fallen in der Grafik darunter. Den Grafiken im Anhang sind die genauen Verteilungen zu entnehmen.

Ulm

In Ulm wurden insgesamt 391 Studenten befragt. Diese nutzen den eigenen PC an der Uni (W-Lan) h?ufiger als ihre Kommilitonen in Baden-W?rttemberg. Ebenso arbeiten sie h?ufiger im PC-Pool und lernen ?fter mit webbasierten Programmen. Die Nutzung der PCs im Rechenzentrum ist seltener, ebenso die durchschnittliche Nutzung des Internet f?r E-Mail und Hobby. Damit einher geht die schlechtere Beurteilung der R?ume bez?glich der Betreuung und der Ausstattung mit Beamern. Sehr gut wird vergleichsweise die Ausstattung mit W-Lan beurteilt (am besten von allen Standorten). Auch die Leistungsf?higkeit der PCs ?bertrifft die der anderen Standorte leicht. Jedoch wird, wie von keinem anderen Standort, die Aussage best?tigt "die Rechner sind h?ufig defekt". Am zufriedensten von allen Standorten sind die Ulmer mit den ?ffnungszeiten der PC-Pools.

In Ulm werden die Online-Anmeldung sowie die Bereitstellung von Online-Pr?fungsergebnissen vergleichsweise am h?ufigsten genutzt. Elektronische Bibliotheksdienste dagegen nutzen Ulmer im Gegensatz zu allen anderen Standorten eher wenig. Ulm hebt sich als einziger Standort bei der Nutzung von E-Learning Angeboten von der Nutzung anderer Standorte positiv ab. Gemeinsam mit Mannheim gilt dies auch f?r die Teilnahme an multimedialen Lehrveranstaltungen. Von Ulmer Studenten werden vergleichsweise am h?ufigsten internetbasierte Lernprogramme genutzt, Lernprogramme auf CD-ROM dagegen etwas seltener.

Die Studenten aus Ulm erwarten am wenigsten Servicezuwachs durch den Einsatz von E-Learning. Alle anderen Vorteile beurteilen sie ?hnlich der Einordnung der anderen Standorte. In Ulm wird von allen Standorten am ehesten eine ?berforderung der Selbstdisziplin der Studenten erwartet. Am wenigsten, im Vergleich zu den anderen Fakult?ten, erwarten Studierende aus Ulm die technische ?berforderung der Dozenten.

Heidelberg

Bei den 396 befragten Heidelberger Studenten zeichnet sich ab, dass die Studierenden die Computer im Rechenzentrum sowie im Internetcaf? h?ufiger nutzen als an allen anderen Standorten. Auffallend schlechter beurteilen sie die Ausstattung der universit?ren R?umlichkeiten mit W-Lan. Alle anderen Punkte beurteilen sie jedoch besser als andere Standorte. Bei der Ausstattung mit Software liegt die Beurteilung Heidelbergs vor der der anderen Universit?ten. Diese positive Bewertung best?tigt sich auch bei Frage 8, bei der die Heidelberger Fakult?t bez?glich der Beurteilung der Arbeitspl?tze Baden-W?rttemberg weit besser beurteilt wird.

Heidelberg liegt wie Mannheim bei der Nutzung von EDV-Schulungen und Nutzerberatungen vergleichsweise vorne. Bei der Nutzung von Lehrplattformen liegt Heidelberg vor allen anderen Standorten. Bez?glich der Online-Evaluation und der Online-Kursanmeldung liegt die Nutzung leicht unterhalb des veranschlagten Standards. Heidelberger Studenten weichen in der Nutzung der verschiedenen Lernmedien nicht stark vom Mittel der anderen Standorte ab. Lediglich bei der Nutzung von Internetplattformen l?sst sich f?r Heidelberg eine leichte positive H?ufigkeit feststellen und bei der Nutzung internetbasierter Lernprogramme liegen Heidelberger Studenten leicht unterhalb des Mittels.

Es wird in Heidelberg am wenigsten erwartet, dass ein Vorteil des E-Learning die "Verbesserung der Lernerfolge" sei. Alle anderen Vorteile werden ?hnlich der Einordnung der anderen Standorte beurteilt. Bez?glich der Nachteile gruppiert sich die Meinung der Befragten in den ?u?eren Bereichen. St?rker als an anderen Standorten wird die technische ?berforderung der Dozenten bef?rchtet. Am wenigsten von allen Befragten erwarten die Heidelberger Studenten hohe Kosten sowie ihre eigene technische ?berforderung.

Mannheim

Es wurden 123 Studenten befragt. Dabei f?llt eine verst?rkte Nutzung der PCs im Rechenzentrum und in den PC-Pools auf. Zudem nutzen die Studenten das Internet am h?ufigsten von allen Standorten f?r kommerzielle Zwecke. Die Leistungsf?higkeit der PCs wird in Mannheim so schlecht beurteilt wie an keinem anderen Standort. Zudem fehlen laut Angaben der Studenten Arbeitspl?tze (die Wartezeiten sind ebenfalls zu lang). Mit der Ausstattung der universit?ren R?ume bez?glich Beamern und der Betreuung der R?ume sind die Studenten jedoch so zufrieden wie an keinem anderen Standort. Den Aussagen "PCs sind h?ufig defekt" und "Pl?tze sind durch Veranstaltungen belegt" stimmen die Mannheimer weniger zu als Studenten anderer Standorte. Mannheim ist Spitzenreiter bei der Nutzung von EDV-Schulungen und Nutzerberatungen. Am wenigsten von allen Standorten werden in Mannheim Online-Evaluation und Online-Anmeldung genutzt. Knapp hinter Freiburg steht Mannheim in der Nutzung von Online-Pr?fungsergebnissen.

Mannheim zeichnet sich bei Frage 9 durch starke Extreme (im Positiven wie im Negativen) aus.

Gemeinsam mit Ulmer Befragten haben Mannheimer Studenten tendenziell h?ufiger an multimedialen Lehrveranstaltungen teilgenommen. Au?erdem nutzen die Studenten an diesem Standort im Vergleich zu den anderen Fakult?ten am h?ufigsten Skripte, Lehrvideos und vor allem Lernprogramme auf CD-ROM. Die vergleichsweise positivste Bewertung zu den Vorteilen des E-Learning findet sich bei Mannheimer Studenten. Sie beurteilen alle Vorteile mit st?rkerer Zustimmung als die Studierenden anderen Standorte. Bei den Nachteilen werten Befragte aus Mannheim nicht anders als diejenigen aus anderen Fakult?ten. Es f?llt jedoch auf, dass Mannheimer am wenigsten einen zu hohen Zeitaufwand f?r die Nutzung von E-Learning Angeboten bef?rchten. Bei der Frage nach dem Zusammenhang des Einsatzes von E-Learning ist der Wunsch nach dem Einsatz von E-Learning Angeboten in allen Punkten leicht st?rker vertreten als in den anderen Standorten.

T?bingen

In T?bingen nutzen die Studenten, von denen 183 befragt wurden, Computer im PC-Pool oder im Rechenzentrum weniger h?ufig als an anderen befragten Standorten. Daf?r liegt die Nutzung eines Computers in der Familie oder WG leicht ?ber der Nutzung bei anderen befragten Studenten. Zusammenh?ngen k?nnte dies mit der negativeren Beurteilung der Ausstattung der Arbeits- und Veranstaltungsr?ume mit Software und W-Lan. Diese best?tigt sich jedoch bei Frage 8 nicht. Bei der Beurteilung der PC-Arbeitpl?tze schneidet T?bingen im Baden-W?rttemberg weiten Vergleich eher gut ab.

Bez?glich der Nutzung von Online-Pr?fungsergebnisse und Online-Kursanmeldungen hebt sich T?bingen nach Ulm positiv vor den anderen Standorten hervor. Bei der Nutzung der Online-Evaluation ist T?bingen der Spitzenreiter. Vergleichsweise wird diese in keinem anderen Standort so stark genutzt. Nutzerberatung, EDV-Schulungen und Lehrplattformen werden in T?bingen vergleichsweise wenig genutzt. E-Learning wird in T?bingen, wie auch in allen anderen Standorten weniger genutzt als in Ulm. Skripte, Lernvideos und vor allem Lernprogramme auf CD-ROM nutzen T?binger Studierende vergleichsweise seltener.

T?bingen variiert bez?glich der Beurteilung der Vorteile des E-Learning kaum von der Beurteilung der anderen Standorte. Dies gilt auch f?r die beurteilten Nachteile. Eine Aufnahme bildet hierbei der genannte Nachteil "zu hohe Kosten". Dies wird von T?binger Studenten im Vergleich h?ufiger bef?rchtet. Beim Wunsch nach dem Zusammenhang des Einsatzes von E-Learning ist der Wunsch nach dem Einsatz von E-Learning in allen punkten leicht st?rker vertreten als in der anderen Standorten.

Freiburg

Freiburg stellt mit 329 die zweitgr??te befragte Population dar. Freiburger Studenten nutzen PCs in PC-Pools viel seltener als Studenten aller anderen Fakult?ten. Gleiches gilt f?r webbasierte Lernprogramme. Die Ausstattung von PC-Pools und Veranstaltungsr?umen wird von Freiburger Studierenden schlechter eingesch?tzt als die Baden-W?rttemberg weiten Ergebnisse zeigen. Vor allem die Leistungsf?higkeit der PCs und die Ausstattung mit Software werden schlechter beurteilt. Die Ausr?stung mit W-Lan entspricht den allgemeinen Mittelwerten. Im Vergleich beurteilen die Freiburger Studenten ihre PC-Arbeitpl?tze schlechter als alle anderen Studenten. Vergleichsweise zufrieden sind sie nur mit der Anzahl der zur Verf?gung stehenden PCs.

Eher wenig Nutzung erfahren bei Freiburger Befragten Online-Pr?fungsergebnisse und Online-Anmeldungen. Ebenso wenig werden Nutzerberatung, EDV-Schulungen und Lehrplattformen genutzt. Hierbei ist Freiburg gleichauf mit Ulm und T?bingen. Elektronische Bibliotheksdienste werden von den Studenten in Freiburg vergleichsweise am besten angenommen. Im Vergleich zu anderen Standorten nutzen Studenten aus Freiburg E-Learning Angebote, internetbasierte Lernprogramme oder Plattformen am wenigsten. Ebenso haben sie am seltensten an multimedialen Lehrveranstaltungen teilgenommen.

Freiburg hat vergleichsweise die durchgehend am wenigste zustimmende Einstellung zu den Vorteilen des E-Learning. Bei den Nachteilen unterscheidet sich Freiburg kaum von der Beurteilung der anderen Standorte. Am wenigsten von allen erwartet Freiburg den Nachteil "zu hohe Anspr?che an Selbstdisziplin der Studierenden".

Darstellung Datenmaterial Lehrende

Bez?glich der Auswertung bei den Lehrenden gelten bereits oben genannte Einschr?nkungen, die sich aus der Vorgehensweise bei der Fragebogenerstellung ergeben.

Es muss zudem auf eine standortspezifische Auswertung verzichtet werden, da die Stichprobe daf?r keine geeignete Gr??e darstellt.

1. Grunddaten Lehrende

Der Umfang der angeschriebenen Lehrenden kann nur gesch?tzt werden. Er setzt sich zusammen aus 300 Abteilungsleitern (Postversand) plus etwa 1000 Probanden, die per Mail angeschrieben wurden. Vorgestellte Daten beziehen sich auf den R?cklauf von 251 B?gen, die bis zum 30. Juni 2005 eingegangen sind.

71,3% der befragten Lehrende sind m?nnlich, 22,3% weiblich. 60% aller Lehrende sind im Alter zwischen 35 und 49 Jahren. J?nger, bzw. ?lter sind jeweils 20% der Befragten. Die meisten Probanden gaben an habilitiert (43%) oder promoviert (44%) zu sein. Ein kleiner Anteil von etwa 10% waren ausschlie?lich mit einem Hochschulabschluss qualifiziert. Entgegen der Erwartung spiegelt sich dies nicht in der Besch?ftigungsdauer der Befragten wieder. Jeweils etwa ein Viertel der Befragten ist 1-5 Jahre bzw. ?ber 15 Jahre an der Universit?t besch?ftigt.

Die gr??ten Anteile der B?gen kommen, wie auch dem Schaubild (siehe Abbildung 17 [Abb. 17]) zu entnehmen ist, aus Heidelberg und Ulm.

2. Angaben zu Computer- und Internetnutzung

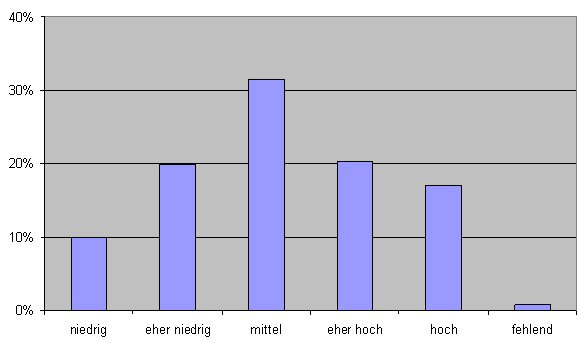

Frage 1: Einsch?tzung der Kenntnisse im Umgang mit dem PC (siehe Abbildung 18 [Abb. 18])

Die prozentuale Verteilung zeigt, dass ?ber die H?lfte aller Befragten ihre Kenntnisse als "umfangreich" und immer noch fast ein Drittel als "mittel" einstufen. Ein kleiner Prozentsatz (6,8%) empfindet die eigenen Kenntnisse als "gering". Diese Frage wurde von 2,79% der Probanden nicht beantwortet.

Es f?llt auf, dass sich besonders Befragte im mittleren Ater zwischen 35 und 49 Jahren im Bereich der umfangreichen Kenntnisse im Umgang mit dem PC einordnen. J?ngere beurteilen ihre Kenntnisse eher "mittel", ?ltere ordnen sich im Bereich der geringen Kenntnisse im Umgang mit dem Computer ein. Der Zusammenhang zwischen Alter und Einsch?tzung der Computerkenntnisse ist signifikant, jedoch haben zwei Zellen eine erwartete H?ufigkeit, die geringer als f?nf ist.

Nicht signifikant ist der Zusammenhang zwischen PC-Kenntnissen und Geschlecht. Es kann als Tendenz festgehalten werden, dass weibliche Probanden sich eher in den mittleren Bereich der PC-Kenntnisse einordnen, m?nnliche Befragte sich jedoch im oberen Bereich situieren.

Frage 2: Computerzugang (siehe Abbildung 19 [Abb. 19])

Am h?ufigsten nutzen die Befragten den eigenen PC am Arbeitsplatz, gefolgt vom eigenen PC zu Hause. Es schlie?t sich die Nutzung gemeinsamer PCs am Arbeitsplatz an. Am seltensten werden Notebooks (via W-Lan) an der Uni und kommerzielle PCs in Internetcafes genutzt.

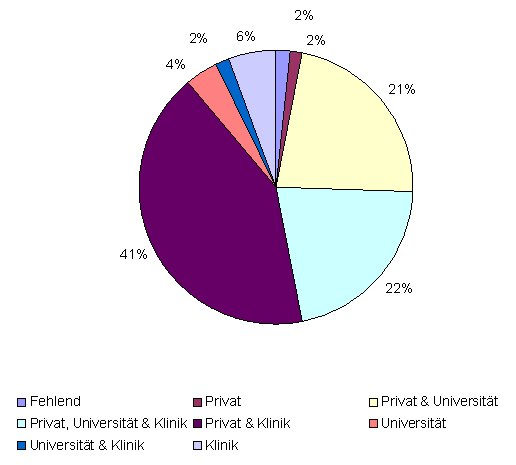

Frage 3: Verf?gbarkeit Internetzugang (siehe Abbildung 20 [Abb. 20])

86% aller Befragten verf?gen ?ber einen privaten Internetzugang. Etwa noch die H?lfte (45%) haben neben dem privaten Internetzugang auch einen an der Universit?t. Ein weiterer gro?er Teil der Befragten (71%) verf?gt ?ber einen Zugang in der Klinik. Alle Lehrenden haben einen Internetzugang.

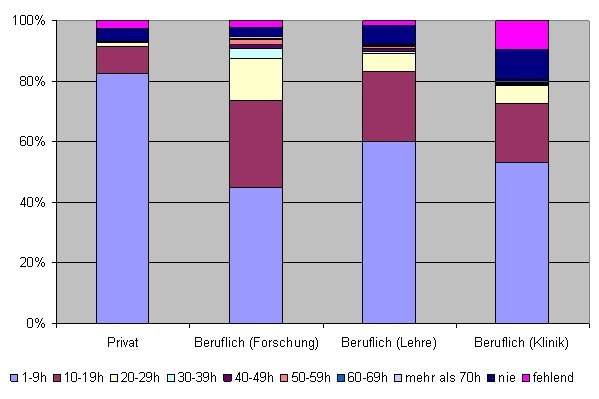

Frage 4: W?chentliche Internetnutzung (siehe Abbildung 21 [Abb. 21])

Zu der privaten Nutzung gaben ?ber 80% der Befragten an, dass sie 1-9 Stunden w?chentlich im Internet verbringen. Noch etwa 10% nutzen das Internet 10-19 Stunden pro Woche f?r private Zwecke.

F?r berufliche Zwecke/Forschung gaben ?ber 40% eine Nutzung von 1-9 Stunden an. Immerhin rund 25% nutzen das Internet 10-19 Stunden in der Woche f?r Forschungszwecke und 13,6% sogar 20-29 Stunden.

Bei der Nutzung f?r berufliche Zwecke/Lehre kann festgehalten werden, dass rund 60% das Internet daf?r 1-9 Stunden w?chentlich nutzen und etwa 20% 10-19 Stunden lang. ?hnliches gilt f?r die berufliche Nutzung/Lehre. Hier nutzen jedoch nur etwa die H?lfte der Probanden das Internet 1-9 Stunden.

Es zeichnet sich bei der w?chentlichen Nutzung des Internets ab, dass die meiste Zeit im Internet f?r die berufliche Forschung verwandt wird. Es schlie?en sich die Nutzung f?r die Bereche "Lehre" und "Klinik" an. Zwischen 3% (beruflich, Forschung) und 10% (beruflich, Klinik) nutzen das Internet nie f?r angegebene Zwecke.

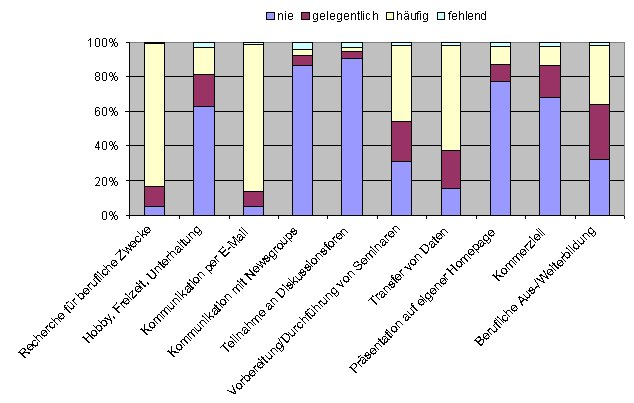

Frage 5: Zweck der Internetnutzung (siehe Abbildung 22 [Abb. 22])

Ebenso wie die Studierenden nutzen die Dozenten das Internet an erster Stelle zur Kommunikation ?ber E-Mails. Direkt darauf folgt die Nutzung f?r berufliche Recherche, dies zeichnete sich bereits in Frage 4 ab. An dritter Stelle steht der Transfer von Daten. Fortgeschrittene Internetangebote, wie die Kommunikation in Newsgroups oder Diskussionsforen nutzen fast 90% der Lehrenden nie.

Eine recht hohe Nutzung l?sst sich bei der Vorbereitung und Durchf?hrung von Seminaren sowie f?r die berufliche Weiterbildung festhalten.

Frage 6 + 7: Beurteilung der Ausstattung

Die Lehrenden bewerteten die Ausstattung der PC-Pools und der Veranstaltungsr?ume tendenziell als mittelm??ig. Eher schlecht wird die Ausstattung der PC-Pools sowie der Veranstaltungsr?ume mit W-Lan eingestuft.

46% (PC-Pools) und 28% (Veranstaltungsr?ume) der Befragten gaben an die Ausstattung nicht beurteilen zu k?nnen.

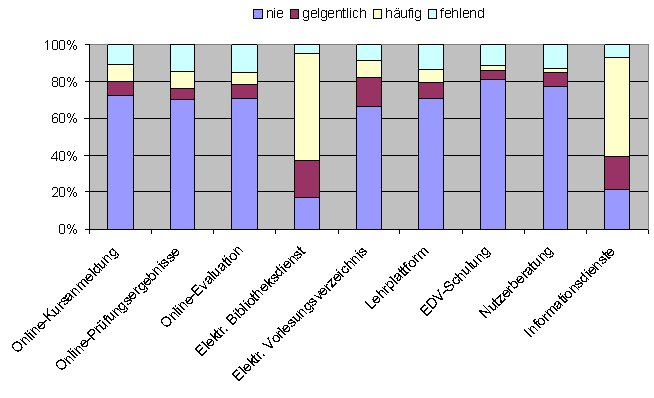

Frage 8: Kenntnis und Nutzung verschiedener Dienste an der Universit?t (siehe Abbildung 23 [Abb. 23])

Am bekanntesten sind bei den Lehrenden elektronische Bibliotheksdienste und das elektronische Vorlesungsverzeichnis. Am unbekanntesten sind die Online-Evaluation sowie die Bereitstellung von Pr?fungsergebnissen im Internet.

Bei der Nutzung liegen ebenfalls die elektronischen Bibliotheksdienste an erster Stelle, danach folgen Informationsdienste. Gelegentlich wird auch das elektronische Vorlesungsverzeichnis genutzt. Weitere Dienste werden von bis zu 80% der Befragten nicht genutzt.

3. Erfahrungen zu E-Learning

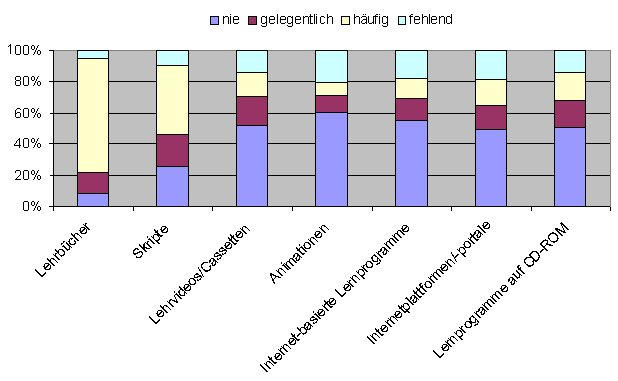

Frage 9: Nutzung und Empfehlung verschiedener Lehrmaterialien (siehe Abbildung 24 [Abb. 24])

Nutzung und Empfehlung entsprechen sich bei dieser Frage. Gekaufte Lehrb?cher als Lehrmaterial nutzen und empfehlen die meisten der Befragten. Gleiches gilt f?r Skripte. Weniger oder nie empfohlen sind alle anderen Lehrmedien, obwohl sie doch von teilweise mehr als einem Drittel der Dozenten selbst gebraucht werden.

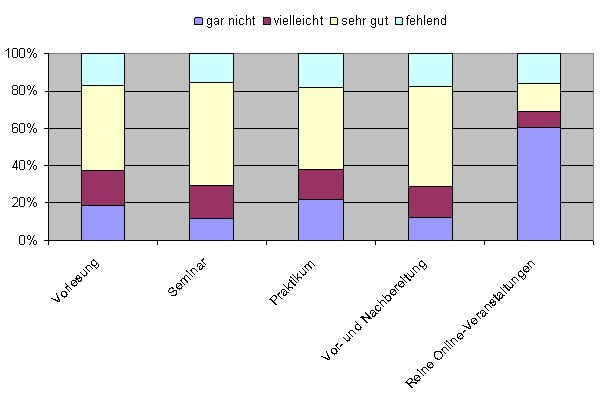

Frage 10: Unterst?tzung der Lehre durch E-Learning (siehe Abbildung 25 [Abb. 25])

Die Auswertung dieser Frage ergibt, dass E-Learning kaum in der Lehre eingesetzt wird. Nur etwa 20% der Lehrenden nutzen E-Learning begleitend zu ihren Veranstaltungen. So gut wie ?berhaupt nicht wird E-Learning zur Pr?fungsdurchf?hrung und ohne ein begleitendes Pr?senzseminar eingesetzt.

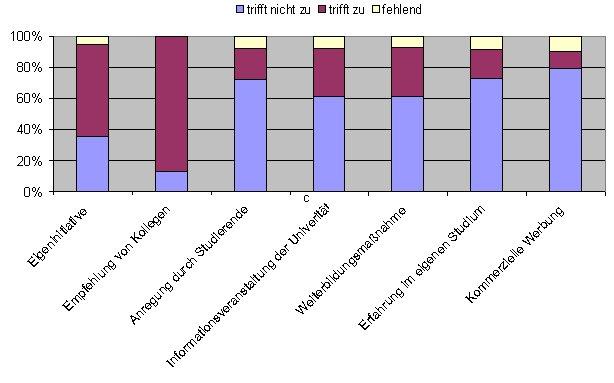

Frage 11: Kontext Kontaktaufnahme E-Learning (siehe Abbildung 26 [Abb. 26])

Am h?ufigsten erfolgt der Kontakt zu E-Learning ?ber Empfehlungen von Kollegen sowie die Eigeninitiative. Durch Informationsveranstaltungen der Universit?t haben immerhin noch etwa 30% der Befragten Kontakt zu E-Learning aufgenommen.

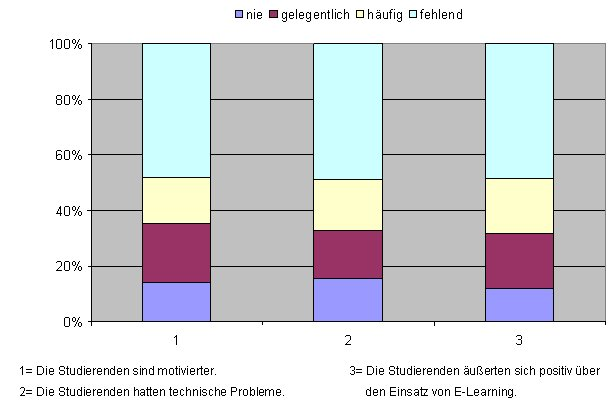

Frage 12: Erfahrungen zum Einsatz von E-Learning (siehe Abbildung 27 [Abb. 27])

Die Lehrenden best?tigen die Annahmen, dass Studenten sich positiv ?ber den Einsatz von E-Learning ?u?ern leicht. Selbiges gilt f?r das Aufkommen technischer Probleme. Die These, Studenten w?ren durch den Einsatz von E-Learning motivierter, best?tigen etwa 20% der Befragten. 42,2% aller Pobanden haben keine Erfahrung zum Einsatz von E-Learning.

4. Einstellung zu E-Learning

Frage 13: Zuk?nftiger Einsatz des E-Learning (siehe Abbildung 28 [Abb. 28])

Die Lehrenden nennen am h?ufigsten den Einsatz von E-Learning zur Vor-/Nachbereitung des Unterrichts als vorstellbar. Direkt darauf folgt der Einsatz unterst?tzend zum Seminar. Weniger gut vorstellbar sind reine Online-Veranstaltungen. 39,7% der Befragten lehnen dies komplett ab. 1,2 % der Befragten beantworteten diese Frage mit "kann ich nicht beurteilen".

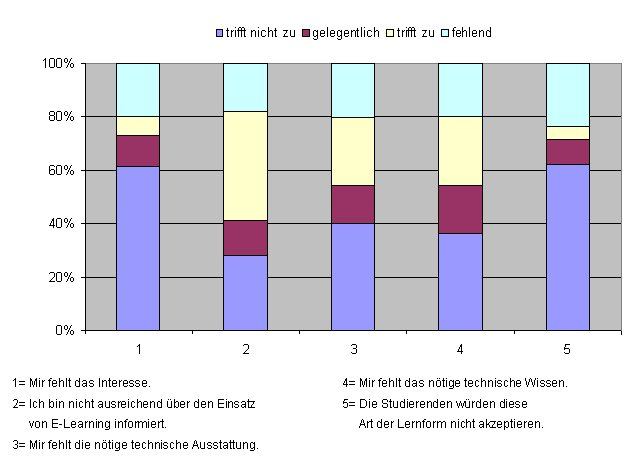

Frage 14: Gr?nde gegen den Einsatz von E-Learning (siehe Abbildung 29 [Abb. 29])

Der Hauptgrund gegen den Einsatz von E-Learning, den die meisten Befragten nannten, ist die fehlende Information ?ber E-Learning. Bei der Frage nach dem technischen Wissen, bzw. der technischen Ausstattung ergibt sich eine nahezu exakt h?lftige Verteilung der gegebenen Antworten auf die M?glichkeiten "trifft zu" und "trifft nicht zu". An letzter Stelle als Grund gegen die Nutzung von E-Learning steht das fehlende Interesse. Hierbei ist sich etwa die H?lfte der Lehrenden einig, dass dies nicht zutrifft. Auch die Akzeptanz bei den Studenten stufen die Lehrenden als recht hoch ein, ?ber 60% der Befragten geben an, die mangelnde Akzeptanz bei Studierenden sei kein Grund, der gegen den Einsatz von E-Learning spricht. Etwa 15% der Lehrenden gaben an, diese Frage nicht beurteilen zu k?nnen.

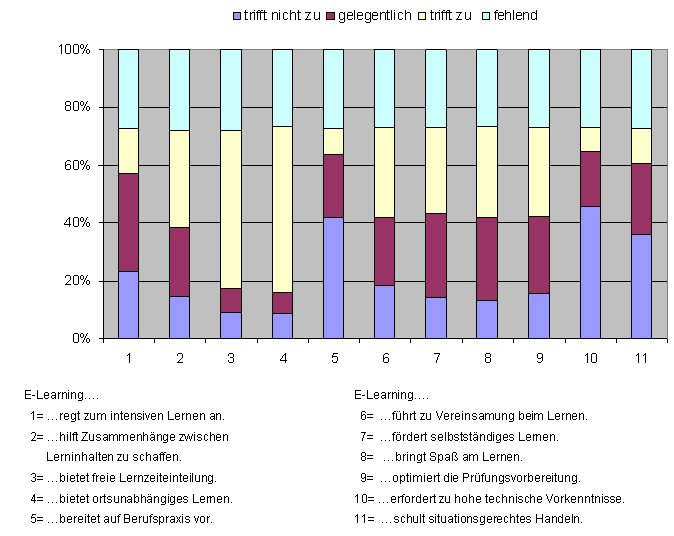

Frage 15: Einstellung zu E-Learning (siehe Abbildung 30 [Abb. 30])

Die Befragten stimmen den Aussagen, dass E-Learning ortsunabh?ngiges Lernen und freie Zeiteinteilung beim Lernen m?glich macht, stark zu. Im Allgemeinen wurden alle Aussagen mit Ausnahme der Fragen nach den technischen Vorkenntnissen, der Vorbereitung auf die Berufspraxis und der Schulung des situationsgerechten Handelns von den Befragten als recht zutreffend eingestuft.

Es gaben 25% an diese Aussagen nicht beurteilen zu k?nnen.

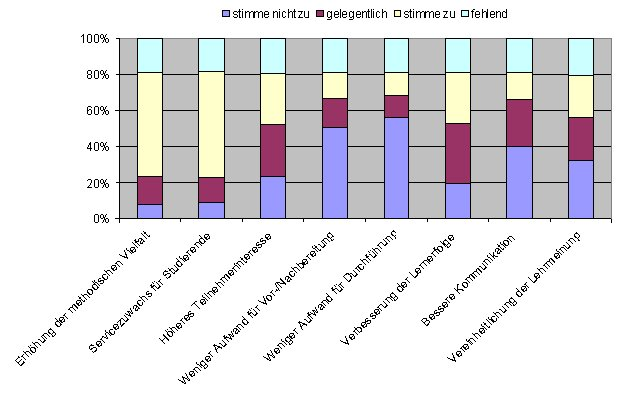

Frage 16: Vorteile des E-Learning (siehe Abbildung 31 [Abb. 31])

Als gr??te Vorteile sehen die befragten Lehrenden sowohl die Erh?hung der methodischen Vielfalt als auch den Servicezuwachs f?r die Studierenden. Ebenso werden h?heres Teilnehmerinteresse und eine Verbesserung der Lernerfolge von immerhin noch etwa zwei Dritteln aller Lehrenden, die diese Fragen beantwortet haben, erwartet. Ein Gro?teil der Befragten steht vor allem dem zu erwartendem Aufwand f?r den Einsatz von E-Learning kritisch gegen?ber.

Der Aussage "E-Learning verbessert die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden" stimmen etwa die H?lfte all derer, die diese Frage beantwortet haben, nicht zu. Ebendies gilt f?r die Frage nach der Vereinheitlichung der Lehrmeinung.

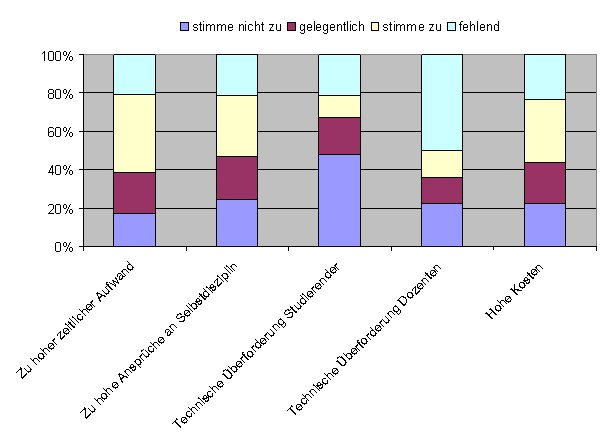

Frage 17: Nachteile E-Learning (siehe Abbildung 32 [Abb. 32])

Etwa 60% der Befragten erwarten eine technische ?berforderung der Dozenten. Im direkten Vergleich mit der technischen ?berforderung der Studenten, die von 40% erwartet wird, sch?tzen die Lehrenden die technischen Fertigkeiten der Dozenten als geringer ein als diese ihrer Studenten. Nachteilen wie hoher Zeitaufwand, Anspr?che an Selbstdisziplin und hohe Kosten stimmen etwas ?ber die H?lfte aller Befragten zu.

Frage 18: Teilnahme an Veranstaltung mit E-Learning (siehe Abbildung 33 [Abb. 33])

?ber 60% der Befragten haben noch nie an einer Veranstaltung teilgenommen, die mit E-Learning Angeboten begeleitet wurde. Dies sind eher weibliche als m?nnliche Befragte und zudem am ehesten diejenigen im Alter bis 34 Jahre. Immerhin knapp ein Drittel der Probanden besuchte 1-2 Mal eine solche Veranstaltung. Tendenziell werden multimedial unterst?tzte Veranstaltungen vor allem von denjenigen Lehrenden besucht, die ihre Kenntnisse im Umgang mit dem PC umfangreich einsch?tzen.

Diese Zusammenh?nge sind jedoch nicht signifikant. Zudem weisen mindestens 5 Zellen der Kreuztabellen f?r die Auswertung zu geringe erwartete H?ufigkeiten auf.

Frage 19: Interesse Fortbildung E-Learning (siehe Abbildung 34 [Abb. 34])

Die befragten Lehrenden haben insgesamt ein mittleres Interesse an einer Fortbildung zum Thema

E-Learning. Jeweils etwa ein Drittel zeigt hohes oder mittleres Interesse. Hierbei verteilen sich befragte M?nner auf die Randbereiche (niedrig, hoch), befragte Frauen gaben mittleres Interesse an.

Tendenziell zeigt die mittlere Altersgruppe (35-49 Jahre) das h?chste Interesse an Weiterbildungen zum Thema E-Learning. Mittleres Interesse liegt in der j?ngeren Altersgruppe vor, wenig Interesse in der Altersgruppe ab 50 Jahren.

Es f?llt zudem auf, dass mit zunehmender Kenntnis im Umgang mit dem PC auch das Interesse an einer Weiterbildung zum Thema E-Learning steigt.

Alle beschriebenen Zusammenh?nge sind signifikant.

Diskussion

Da es aus statistischer Sicht nicht n?tig ist, eine Vollerhebung durchzuf?hren, erfolgte die Beschr?nkung auf jeweils etwa 300 Probanden pro Standort, die bez?glich der relevanten Merkmale die Gesamtpopulation repr?sentieren sollten. Es wurden hierzu vor Beginn der Untersuchung so genannte Grunddaten der einzelnen Standorte f?r Lehrende und Studierende erhoben. In der Untersuchung konnten die veranschlagte Stichprobengr??e von 300 Probanden nicht in allen Standorten erreicht werden.

Bei Studierenden lie? sich w?hrend der Datenerhebung eine gewisse "Evaluationsm?digkeit" feststellen. Da Evaluationsprogramme an allen Universit?ten inzwischen zum Tagesgesch?ft geh?ren, ist von so genannten Trainingseffekten (Test?bung) bez?glich der Beantwortung von Frageb?gen auszugehen.

Weiterhin wurde das Erhebungsinstrument nicht ausreichend gepr?ft. Die instrumentelle Reliabilit?t, die beschreibt, wie genau das zu Messende erfasst wird, wurde nicht getestet. Es kann somit nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die gew?nschten Informationen durch die gestellten Fragen tats?chlich erhoben werden.

Es l?sst sich festhalten, dass die Untersuchung unter Ber?cksichtigung oben genannter Kriterien intern valide ist, d. h. die Ergebnisse besitzen f?r die Mitglieder der Population, f?r einen bestimmten Zeitraum G?ltigkeit.

Die externe Validit?t kann nicht gew?hrleistet werden, die Ergebnisse sind somit nicht ?bertragbar auf andere Populationen, Situationen oder Zeitpunkte. Besonders zum Tragen kommen hierbei die Kriterien der instrumentellen Validit?t sowie der Hawthorne-Effekt, der besagt, dass "das Bewusstsein Teilnehmer einer wissenschaftlichen Untersuchung zu sein.." [1]. Einfluss auf das Testverhalten nimmt (z.B. durch das Kreuzen scheinbar erw?nschter Antworten).

Ebenso muss aufgrund mangelhafter Operationalisierung und Herleitung des Untersuchungsgegenstandes, sowie dem Messinstrument die Konstruktvalidit?t in Frage gestellt werden. Bei einer Nutzung des Fragebogens f?r weitere Studien ist es unbedingt n?tig diesen zu ?berarbeiten. Die schlechte Normalverteilung der Daten sowie die hohe Anzahl an fehlenden Fragen sind m?glicherweise auf schlecht konstruierte Fragen und Antwortm?glichkeiten zur?ckzuf?hren. Weiterhin ist der Bogen zu lang und einzelne Fragen weisen eine zu gro?e Zahl an Antwortm?glichkeiten auf. Zusammenh?nge zwischen den einzelnen Fragen wurden bei der Erstellung nicht aufgezeigt. Schlie?lich wurde die Population eventuell hinsichtlich ihrer Fachwortkompetenz ?bersch?tzt. Die Unkenntnis der Begriffe E-Learning, W-Lan, Lehrplattform und Lernprogramm u. a. kann ebenfalls als Grund f?r die hohe Anzahl der fehlenden Fragen gesehen werden.

Es sind zudem, trotz exaktester, umsichtigster Vorgehensweise bei der Dateneingabe Fehler, die sich aus der Eingabe in Teleform und SPSS ergeben, nicht vollst?ndig auszuschlie?en.

Zusammenfassung

Ziel vorliegender Bedarfs- und Zielgruppenanalyse war es Informationen ?ber Einstellungen, Erfahrungen und Kenntnisse zum Thema E-Learning seitens Studierender und Lehrender der Medizinischen Fakult?ten in Baden-W?rttemberg zu erheben.

Es l?sst sich festhalten, dass Studenten tendenziell immer noch am h?ufigsten den eigenen PC zu Hause f?r Basics wie E-Mail, Datentransfer oder Recherche nutzen. Mit web- oder computerbasierten Lernangeboten wird so gut wie nie gearbeitet. Die bereitgestellten Rechner der Universit?ten erfahren eher geringen Zuspruch, was laut der Beantwortung auf zu wenig Arbeitspl?tze zur?ckzuf?hren ist und eher nicht auf die Ausstattung der Rechner. Vor allem die Nutzung des W-Lan mit einem eigenen Notebook erfolgt so gut wie nie, obwohl die Studierenden die Ausstattung mit W-Lan in den Arbeitsr?umen der Universit?ten eher gut einsch?tzen.

Bez?glich des Internetangebots der Universit?ten besteht eine gute Bekanntheit, genutzt werden diese jedoch am ehesten nur f?r organisatorische Angelegenheiten, wie Anmeldungen oder zur Sichtung von Pr?fungsergebnissen. Zur?ckzuf?hren ist dies auf die zu geringe Bekanntheit der E-Learning Angebote sowie den Mangel an Einf?hrungsveranstaltungen zur Nutzung des E-Learning. EDV-Schulungen oder Nutzerberatungen sind den Studenten ?berwiegend nicht bekannt. Von den Studenten werden E-Learning Angebote eher sehr selten angenommen. Bisher nutzen sie schwerpunktm??ig traditionelle Lehrmedien. M?gliche Gr?nde f?r die mangelhafte Nutzung des Angebots sehen die Befragten nicht im E-Learning selbst, sondern vor allem in fehlenden Einf?hrungsveranstaltungen und in der fehlenden Verpflichtung zu E-Learning bzw. in dessen unzureichender Bekanntheit. Ebenso steht die Nutzung vorhandener Angebote in Zusammenhang mit den Computerkenntnissen der Nutzer. Vor allem diejenigen, die ihre Fertigkeiten im Umgang mit dem PC eher gering einsch?tzen, nutzen E-Learning selten.

Die Einstellung der befragten Studierenden zu E-Learning ist indes nicht eindeutig. Tendenziell wird E-Learning wegen der offensichtlichsten Vorteile (freie Lernzeiteinteilung, methodische Abwechslung) sowie der Verbesserung der Lernerfolge im Zusammenhang mit Pr?fungen gesch?tzt. Eher kritisch stehen die Studenten dem zus?tzlichen Zeitaufwand sowie dem Anspruch an die technischen F?higkeiten der Dozenten gegen?ber. Ihre eigenen technischen F?higkeiten werden als ausreichend f?r die Nutzung von E-Learning Angeboten eingesch?tzt. Kenntnisse im Umgang mit dem Computer liegen bei den Studenten im mittleren Bereich.

Der Einsatz von E-Learning Angeboten ist f?r Studenten am ehesten begleitend zu Veranstaltungen, dabei insbesondere zur Verbesserung der Pr?fungsvorbereitung, vorstellbar.

Lehrende liegen mit der Selbsteinsch?tzung der Computerkenntnisse etwas ?ber der der Studierenden. Sie best?tigen die Bef?rchtung der technischen ?berforderung der Studenten somit nicht. Bez?glich der Nutzung zeichnet sich eine der studentischen Nutzung ?hnliches Bild ab. Lehrende arbeiten ebenso verst?rkt an einem PC zu Hause oder am Arbeitsplatz in der Universit?t. Dabei brauchen sie das Internet f?r eher simple Zwecke wie Kommunikation und Datentransfer, jedoch auch f?r die Vorbereitung/Durchf?hrung von Seminaren und die Teilnahme an Weiterbildungen. Ebenso werden am h?ufigsten elektronische Bibliotheksdienste und Informationsdienste genutzt. Auch liegt die Nutzung des W-Lan stark hinter anderen Computerzugangsm?glichkeiten zur?ck. Die Ausstattung der Universit?t mit W-Lan wird als einziger Punkt von den Lehrenden eher schlecht beurteilt.

Als Pendant zur Nutzung eher traditioneller Lernmedien bei Studenten findet sich dies ebenso bei den Lehrenden wieder. Es werden schwerpunktm??ig B?cher und Skripte genutzt und empfohlen, multimediale Angebote sind zwar bekannt, werden den Studenten aber eher nicht angepriesen.

Beim bisherigen Einsatz des E-Learning f?llt auf, dass Lehrende wenn ?berhaupt durch Eigeninitiative auf die M?glichkeiten des E-Learning aufmerksam wurden und es am ehesten veranstaltungsbegleitend einsetzten. Knapp ?ber die H?lfte der Befragten hat keine Erfahrung zum Einsatz von E-Learning, es besteht jedoch eine gute Bereitschaft E-Learning erg?nzend zu Pr?senzveranstaltungen einzusetzen. Als Hauptgrund gegen den Einsatz wird die mangelnde Information ?ber die M?glichkeiten des E-Learning genannt.

Die Einstellung der Lehrenden zum Einsatz von E-Learning ist nicht herausragend positiv. Als gr??te Vorteile werden wie bei den Studenten sehr offensichtliche Argumente wie Servicezuwachs Orts- und Zeitunabh?ngigkeit sowie Steigerung der Methodenauswahl genannt. Es wird zudem ein hoher zeitlicher Mehraufwand bef?rchtet.

Trotz der eher schwachen Begeisterung f?r das E-Learning ist vor allem bei der Altersgruppe zwischen 35 und 49 Jahren eine gute Bereitschaft zu einer Weiterbildung zum Thema E-Learning vorhanden.

Befragte Lehrende und Studierende stehen dem Einsatz von E-Learning Angeboten insgesamt nicht abgeneigt gegen?ber. Es l?sst sich aus den Daten klar erkennen, dass mangelnde Information ?ber die Angebote bzw. die fehlende Verpflichtung Gr?nde f?r die geringe Nutzung bzw. den geringen Einsatz der E-Learning Angebote sind. Weiterhin kann aus der sehr zur?ckhaltenden Bewertung der Einstellungsfragen zu E-Learning (nur offensichtliche Vor-/Nachteile wurden bewertet, meist lag eine mittige, neutrale Bewertung vor), sowie aus direktem Feedback bei der Datenerhebung auf eine gro?e Wissensl?cke im Bereich Einsatz neuer Medien geschlossen werden. Studenten und Lehrende sind nicht ausreichend informiert ?ber die M?glichkeiten des E-Learning, der Begriff scheint teilweise g?nzlich unbekannt. Demzufolge wissen Sie auch die Vorteile des Einsatzes von E-Learning nicht zu sch?tzen.

Um E-Learning an den einzelnen Standorten in die medizinische Ausbildung zu etablieren, lassen sich aus den Ergebnissen der Zielgruppen- und Bedarfsanalyse folgende Ma?nahmen ableiten:

Es kann angeraten werden, Studierende systematisch an die Nutzung von E-Learning Angeboten heranzuf?hren. Dies k?nnte im Rahmen von Einf?hrungsveranstaltungen, an denen die Angebote vorgestellt, Vorteile des E-Learning verdeutlicht sowie Zugangsm?glichkeiten dargestellt werden, zu Beginn des Studiums geschehen. Wesentlich ist es, die Studierenden vom offensichtlichen Mehrwert des E-Learning zu ?berzeugen.

Als zweiten Schritt gilt es Studenten bei der Nutzung des E-Learning technisch zu unterst?tzen. Zum einen betrifft dies die Ausstattung der Studenten mit Computern bzw. Laptops, falls ein Anstieg der Nutzung des W-Lan gew?nscht ist. Zum anderen bedeutet dies auch die Schulung der Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer. Die Auswertung der Daten zeigt, dass die Studenten ihre F?higkeiten bei der Arbeit mit dem Computer recht gut einsch?tzen, jedoch die Nutzung des Computers/des Internets auf Basics wie E-Mail und Datentransfer beschr?nkt bleibt. Zum Ausbau dieser F?higkeiten und um die Nutzung komplexerer Angebote wie webbasierter Lernprogramme zu f?rdern, k?nnten kurze Schulungen eingef?hrt werden. Ebenso k?nnte durch die Einf?hrung/Verbesserung der Bekanntmachung von technischen Beratungsangeboten (helpdesc, hotline) den Studenten eine St?tze f?r den Einstieg in technisch aufwendigere Multimediaangebote geboten werden. Besonders gilt dies f?r j?ngere Studierende und Studentinnen aller Altersklassen, die Ihre Kenntnisse im Umgang mit dem PC als eher gering einstufen.

Gr??ter erwarteter Nachteil seitens der Studenten war die technische ?berforderung der Dozenten. Aus dem engen Zusammenhang zwischen von Lehrenden empfohlenen Lernmaterialien und den von Studenten genutzten, k?nnte abgeleitet werden, dass Studierende stark auf ausgesprochene Empfehlungen reagieren. So muss demzufolge Lehrenden das Konzept des E-Learning nahe gebracht werden, damit sich dieses auf dem Weg ?ber die Dozenten bei Studierenden etablieren kann. Besonderer Wert sollte hierbei auf die Herausarbeitung der l?ngerfristigen Vorteile gelegt werden, da von Lehrenden an erster Stelle ein zeitlicher Mehraufwand f?r den Einsatz von E-Learning bef?rchtet wird. Um die Motivation E-Learning einzusetzen bei Lehrende zu steigern, kann ?ber die Ausschreibung von Anreizsystemen, wie es das Kompetenzzentrum E-Learning in der Medizin Baden-W?rttemberg vorsieht, nachgedacht werden.

Zudem sollten Lehrende kompetent im Umgang mit dem Computer werden, da sie nur so den Studenten ein gutes Beispiel f?r die Nutzung des E-Learning sein k?nnen. Um den Einsatz in der Lehre f?r die Dozenten zu erleichtern, m?ssen fachgebundene Empfehlungen f?r E-Learning Angebote ausgesprochen werden, die analog zum Lehrplan empfohlen und eingesetzt werden k?nnen. Das Kompetenzzentrum E-Learning k?nnte fachgebunden Vorschl?ge zum Einsatz veranstaltungsbegleitender E-Learning Angebote aussprechen, die Baden-W?rttemberg weit in der Lehre eingesetzt werden, um den Aufwand f?r Lehrende so gering wie m?glich zu halten.

Danksagung

Herzlicher Dank geht an die E-Learning Ansprechpartner und alle beteiligten Mitarbeiter der Medizinischen Fakult?ten in Baden-W?rttemberg f?r die Unterst?tzung bei der Planung und Durchf?hrung der Datenerhebung und f?r den geleisteten Mehraufwand. Weiterhin m?chte ich den DozentInnen danken, die die Beantwortung der Frageb?gen in Ihren Veranstaltungen erm?glicht haben. Nicht zuletzt geht Dank an alle Lehrenden sowie Studierenden f?r das Beantworten der Frageb?gen.

F?r die gro?artige Unterst?tzung bei der Datenauswertung, danke ich Frau Karen Tinsner, Evaluationsbeauftragte der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Ulm, sowie f?r die Eingabe der Daten den wissenschaftlichen Hilfskr?ften des Studiendekanats der Medizinischen Fakult?t Ulm.

Bei der Erstellung der Dokumentation danke ich Frau Petra Ritschi f?r die orthographische ?berarbeitung sowie Frau Stephanie Brachmann f?r die Unterst?tzung bei der Gestaltung der Anlagen.

Literatur

[1] Bortz J, D?ring N. Forschungsmethoden und Evaluation, 3. Auflage. Berlin: Springer Verlag; 2000.[2] Bortz J. Statistik f?r Sozialwissenschaftler, 5. vollst. ?berarb. Auflage. Berlin: Springer Verlag; 1999.

[3] Ederleh J. E-Learning aus Sicht der Studierenden, Kurzbericht Nr. 10. Hannover: Hochschul-Informations-System GmbH; 2005.

[4] Mertens T, Marre R. Konzept zur Einrichtung und Entwicklung eines Kompetenzzentrums E-Learning in der Medizin Baden-W?rttemberg. Unver?ff. Antrag. Ulm: Medizinische Fakult?t, Studiendekanat, Universit?t Ulm; 2005.