Abrahamsons Erkrankungen des Curriculums und m?gliche Therapien

Markus Weih 1Stephen Abrahamson 2

1 Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-N?rnberg, Klinik f?r Psychiatrie und Psychotherapie, Erlangen, Deutschland

2 University of Southern California, Department of Medical Education, Los Angeles, USA

Zusammenfassung

Stephen Abrahamson beschrieb 1978 neun typische Probleme der medizinischen Curricula, die er als "Erkrankungen des Curriculums" zusammenfasste. Nach der letzten Reform der Approbationsordnung kam deutliche Bewegung in die Curriculumsplanung der deutschen medizinischen Fakult?ten. Viele der von Abrahamson beschriebenen Symptome sind auch in traditionellen deutschsprachigen Curricula zu beobachten. In der derzeitigen Debatte wurde der Originalartikel zun?chst w?rtlich ?bersetzt. Anschlie?end wurden in Zusammenarbeit mit Stephen Abrahamson Therapievorschl?ge erarbeitet und bisher nicht ver?ffentlichte weitere Erkrankungen des Curriculums hinzugef?gt.

Schlüsselwörter

Curriculumsentwicklung, Curriculumsreform, neue Approbationsordnung

Einleitung

Anmerkung des Herausgebers:

Der Artikel "Abrahams Erkrankungen des Curriculums und m?gliche Therapien" ist eine ?bersetzung des Artikels "Diseases of the curriculum", erschienen 1978 in J. Med. Educ. 5312, 951-957, des Autors S. Abrahamson. Er ist deswegen als "Historischer Artikel" einzustufen, aber trotzdem in unsere Zeit passt und eine wiederauflebende Aktualit?t ausdr?ckt. Beim Lesen des Artikels sollte man sich immer vergegenw?rtigen, dass der Artikel urspr?nglich nicht f?r die Strukturen und Verh?ltnisse in Deutschland verfasst wurde.

Einleitung:

Stephen Abrahamson ist eine der ma?gebenden Figuren der medizinischen Ausbildung in den Vereinigten Staaten. In den 70er Jahren besuchte er als Berater in Sachen Curriculum und Lehre zahlreiche amerikanische Medical Schools. Er konnte dabei beobachten, dass bestimmte Probleme mit dem Curriculum immer wieder auftauchten. Aus der Vorstellung heraus, dass ein Curriculum ein lebendiger Organismus sei, der sich auf gesellschaftliche Ver?nderungen anpassen kann, beschrieb er 1978 seine "Erkrankungen des Curriculums" [1]. Das Echo auf diese originelle und erfrischende Arbeit war damals enorm. Die Arbeit wurde bereits ins Spanische, Koreanische und Chinesische ?bersetzt. Den Lebenslauf von Stephen Abrahamson wurde an anderer Stelle bereits ausf?hrlicher dargestellt [6]. Die wichtigsten Daten haben wir im Lebenslauf Stephen Abrahamson angegeben. Nach der Reform der Approbationsordnung in Deutschland machten sich vielerorts Curriculumsreformer daran, neue Konzepte zu entwerfen und kritisierten die traditionellen Curricula der deutschen medizinischen Fakult?ten. Dabei zeigte sich rasch, dass Abrahamsons Beobachtungen auch auf die hiesige Situation zutreffen und gut ?bertragbar sind. Die Erkrankungen des Curriculums gibt es auch in Europa. Im folgenden Beitrag wurde der Originalartikel w?rtlich ?bersetzt und leicht gek?rzt.

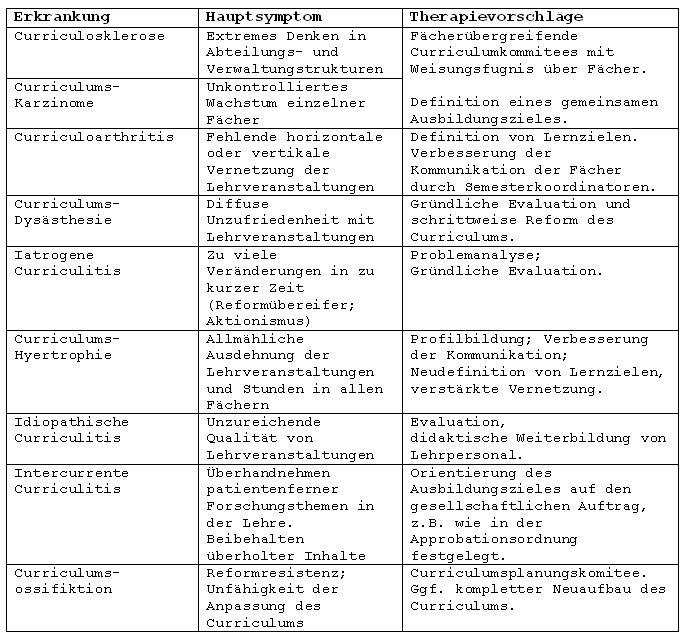

Die Erkrankungen des Curriculums und ihre Therapievorschl?ge sind in Tabelle 1 [Tab. 1] zusammengefasst.

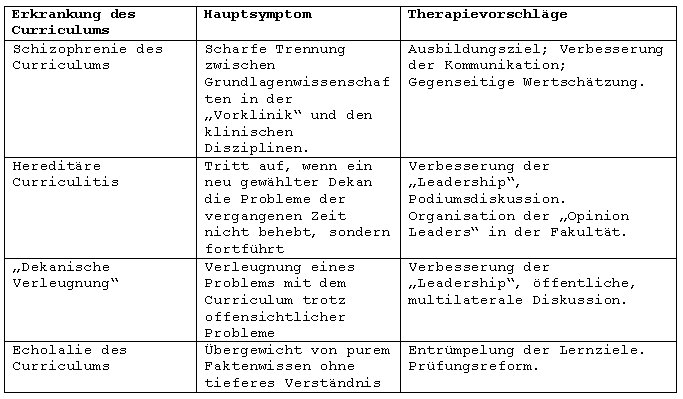

Um die Arbeit weiterzuentwickeln, wurden als Erg?nzung und Aktualisierung einige nicht im Originalartikel genannte Erkrankungen des Curriculums angef?gt (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]).

Methoden

Curriculosklerose

Die L?hmendste aller Erkrankungen und tragischerweise auch die am Weitesten verbreitete ist die Curriculosklerose. Robert S. Harnack, State University of New York in Buffalo, nannte es in Laiensprache eine "Verh?rtung der Kategorien". In der Tat ist die Curriculosklerose eine extreme Form des Abteilungsdenkens. Jede medizinische Fakult?t n?tzt irgendeine Form von Abteilungsstrukturen. Und in jeder Art von B?rokratie neigt solch eine Abteilungsstruktur dazu, sich ?ber alle Handlungsphasen zu legen. Im Krankheitsstadium ?bt das Abteilungsdenken erstickenden und hemmenden Einfluss auf das Curriculum aus. Im Extrem f?hrt das Abteilungsdenken zu sozialem Territorialstreben. Ferner reflektiert es im Bereich der Curriculumsentwicklung eine Art Anrecht: die Zahl der Unterrichtsstunden, die eine bestimmte Abteilung zugestanden bekommt, wird als eine Auszeichnung oder Ma?stab f?r die Wichtigkeit dieser Abteilung angesehen. Curriculumsgestaltung ist dann ein Machtkampf und keine Lehr- oder Planungsaufgabe. Sicherlich k?nnen sich viele an Sitzungen des Curriculums-Ausschusses erinnern, in denen die Zeitverteilung im Curriculum (am Rande erw?hnt ist es die Zeit der Studenten, von der wir sprechen!) ein Ergebnis von "Gesch?ften" und "Kuhhandeln" zwischen den Abteilungsm?chten war. Eine letzte - und traurige - Bemerkung zum Thema Curriculosklerose: Wir sehen nicht nur die Trag?die, dass dadurch Wachstum verhindert wird, sondern manchmal ein "Edsel-Ph?nomen" : „Wenn die Edsel-Abteilung der Ford Motor Company eine Abteilung in einer medizinischen Fakult?t gewesen w?re, w?re sie noch da!". (Anmerkung: Der Ford Edsel war eine ph?nomenale Fehlplanung der Automobilgeschichte.)

Curriculums-Karzinome

Diese Erkrankung wird durch unkontrollierbares Wachstum eines Segmentes oder einer Komponente des Curriculums charakterisiert. In den fr?hen Stadien ist sie kaum nachweisbar. Mit den Ver?nderungen in der Medizin, dem Wachstum des Wissens, dem Wechsel von Lehrpersonal und der Drittmitteleinwerbung ist es nicht nur nat?rlich, sondern gar gesund, daraus entstehende Ver?nderungen des Curriculums zu erwarten. Deswegen werden, wenn eine Abteilung gr??enm??ig w?chst oder sich ihre Leitung ?ndert oder wenn ein Forschungsprogramm seine Ziele ver?ndert oder durch eine staatliche "Mission" w?chst, neue Lerninhalte (sprich mehr Zeit) eingef?hrt, ?blicherweise auf Kosten einer Abteilung, deren Macht und/oder Ansehen schwindet. Eine logische Konsequenz dieses "nat?rlichen" dynamischen Prozesses sind kleinere Anpassungen des Curriculums - von manchen als Feineinstellung bezeichnet. Aber in vielen F?llen wird diese normale Entwicklung radikal verschlimmert durch die Forderung nach Personal, um mit den zus?tzlichen Lerninhalten "fertig zu werden", die in mehr Personal, mehr Unterst?tzung und mehr Geld f?r die Aufgaben der Abteilung resultiert - und die neuen zus?tzlichen Experten werden schnell noch mehr Bedarf sehen. Mit der neuen Machtbasis wird das Wachstum dann schier unkontrollierbar, was dazu f?hrt, dass das Curriculum in ein Ungleichwicht ger?t. In einer Studie z?hlte Miller 1962 [4] die Stunden die unterschiedlichen F?chern zumindest laut ihrer Auflistung in den Vorlesungsverzeichnissen zugeordnet waren. Die Unterschiede waren so gewaltig, dass Miller Folgendes erkannte: Wenn ein Curriculum die minimale Stundenzahl f?r jedes Fach enthielte, k?nnte ein Student sein Medizinstudium in einem Jahr abschlie?en. Enthielte es die maximale Stundenzahl, w?rde ein Student fast f?nf Jahre brauchen. Er folgerte, dass die Stundenanzahl der F?cher nicht die korrekte Variable f?r die Curriculumsplanung sei. Ein vielleicht nicht weniger wichtiger Punkt wurde jedoch nicht weiter verfolgt: Warum gab es diese Unterschiede ?berhaupt? Waren es Curriculums-Karzinome?

Curriculoarthritis

Eine weitere l?hmende Erkrankung ist die Curriculoarthritis, die sich auf die Verbindungen zwischen benachbarten oder verwandten Segmenten des Curriculums auswirkt. Diese Erkrankung kann horizontale oder vertikale Verbindungen befallen; das hei?t, sie kann zwischen einem Fach im ersten Studienjahr und einem anderen Studienjahr auftreten oder zwischen zwei F?chern, die gleichzeitig gelehrt werden. Im Grunde ist Curriculoarthritis eine Erkrankung, die Kommunikationsmuster betrifft. In einigen Schulen ist die Erkrankung milde. Die Zust?ndigen wissen vielleicht wirklich nicht genug dar?ber, was Kollegen in anderen Segmenten tun. Man scheut sich vielleicht, sich durch Nachfragen bei den anderen "einzumischen". In extremeren Auspr?gungen wird diese Erkrankung durch Feindschaften charakterisiert, die die Kommunikation v?llig blockierten und ernste Bem?hungen um eine Verbesserung verhinderten. Wenn Dozenten meinen, dass es niemanden anderes etwas angeht, was sie lehren, ist die Curriculoarthritis in ihrem gef?hrlichsten Stadium ("Nun, wir w?rden Ihnen ja gerne sagen, was wir lehren, aber sie w?rden es ja sowieso nicht verstehen"). Curriculoarthritis kann als einfache Unf?higkeit zur Kommunikation beschrieben werden. In machen Situationen gibt es wirklich keine Zeit f?r das Lehrpersonal, sich zu treffen und zu interagieren. Diese Situation darf aber nicht damit verwechselt werden, dass manche Dozenten nur schlichtweg behaupten, sie h?tten keine Zeit. Dies sind m?chtige Katalysatoren f?r das Fortschreiten der Erkrankung. Gelegentlich sto?en Versuche, zumindest die Symptome der Krankheit zu mildern, auf Misserfolg, der dann zur weiteren Entwicklung der Krankheit beitr?gt. Als Beispiel sei hier eine Schule im Prozess einer kompletten ?berarbeitung und Modifizierung des Curriculums genannt. An einem bestimmten Punkt versuchten die Mitglieder des Curriculums-Ausschusses, die Kompetenzen und Wissensniveaus am Ende jedes Curriculumsjahres zu definieren. Die Planungsgruppe f?rs zweite Studienjahr ?u?erte die Notwendigkeit, das erwartete Lernniveau zum Ende des ersten Studienjahres zu kennen. Die Planungsgruppe f?rs erste Studienjahr sagte jedoch, sie k?nne eine solche Aussage nicht treffen, ohne Informationen ?ber die Anforderungen an die Studenten, die das zweite Studienjahr antreten! Als ob das nicht genug w?re, traten ?hnliche Sackgassen an jeder Verbindungsstelle im Curriculum auf. Schlie?lich f?hrte diese schr?ge Logik der frustrierten Beteiligten bei fortschreitender Krankheit zu einem totalen Zusammenbruch aller Bem?hungen um Definition der Leistungskontrollpunkte, w?hrend alle auf eine umfassende Beschreibung der Anforderungen an einen praktizierenden Arzt warteten - schlie?lich k?nne man ohne diese keinen Anforderungskatalog f?r Medizinabsolventen aufstellen und ohne diesen wiederum kein ?hnliches Dokument ?ber die erforderlichen Kompetenzen f?r ?rzte im Praktikum und so weiter und so fort. Damit das lebendige Curriculum gedeihen kann, ist gute Kommunikation zwischen und innerhalb der dazu beitragenden Segmente unabdinglich. Wenn diese Kommunikationsnetzwerke gest?rt sind, wenn Curriculoarthritis einsetzt, erkrankt das Curriculum.

Curriculums-Dys?sthesie

Der Begriff Curriculums-Dys?sthesie bezeichnet das Gef?hl, etwas sei mit dem Curriculum nicht ganz in Ordnung. Man kann sie fr?hzeitig durch Aussagen von Fakult?tsmitgliedern oder Studenten ausmachen: "Mit unserem Curriculum stimmt irgendetwas nicht"; "Ich wei? nicht genau, was mich st?rt, aber unser Curriculum scheint mir nicht ganz in Ordnung." "Warum sind alle unsere Studenten im zweiten Jahr so niedergeschlagen und m?de; das muss mit dem Curriculum zusammen h?ngen." Man muss jedoch vorsichtig damit umgehen, denn auch das ges?ndeste Curriculum mag Unmuts?u?erungen von Seiten einiger weniger (oder auch mehrerer) Studenten und/oder Dozenten unterworfen sein. Diese Curriculumserkrankung ist verwandt mit einem anderen Ph?nomen: In unserer Kultur gibt es einige, die nie "zufrieden" sind; immer ist etwas nicht recht; die Dinge sind nie gut genug. Curriculums-Dys?sthesie ist mehr als nur das: Es ist ein Zustand aktiver Unzufriedenheit; die weit verbreitete ?berzeugung, dass etwas fehlt; oder gar die offene Aussage, dass die Dinge nicht gut laufen. Es handelt es sich um ein allumfassendes Unbehagen und Unwohlsein. In diesem Krankheitsstadium l?sst sich die Curriculums-Dys?sthesie schlecht lokalisieren. Der Schl?ssel dazu ist das Ausma? des Gef?hls des Unbehagens.

Iatrogene Curriculitis

In einigen Institutionen wird am Curriculum zu viel ver?ndert, was zu einem Zustand f?hrt, der als "iatrogene Curriculitis" bezeichnet wird. In ihrer ernstesten Form, unterdr?ckt diese Krankheit jegliche Versuche, das Curriculum zu evaluieren oder auch nur zu verstehen, was bestimmte Segmente des Curriculums erreichen. Andauernde ?nderungen, geben keinerlei M?glichkeit zu kritischer Betrachtung geschweige denn evaluierender Forschung. Es ist fast so, als sei die Fakult?t nicht in der Lage, eine Diagnose zu treffen, was "nicht passt" mit dem Curriculum und w?rde auf ihre Unf?higkeit mit multiplen Interventionen reagieren, indem sie - mit der selben "Schrotflinten-Mentalit?t", die einigen praktischen ?rzten zugeschrieben wird, die dazu neigen, desto mehr zu verschreiben, je unsicherer sie sich ?ber die Diagnose sind - mehr intervenieren. Die Unterschiede sind hier sicherlich sehr fein. Einerseits ist ein Curriculum eine dynamische Einheit und soll auf Bed?rfnisse von Studenten, Fakult?tsbelange und gesellschaftliche Anforderungen reagieren. Andererseits k?nnen solche Anpassungen, sofern sie ?berlegt und idealerweise auf Daten basierend vorgenommen werden, auch nicht als "Herumbasteln" oder "Wurstelei" bezeichnet werden, Umst?nde, die die f?r Curriculums-Dys?sthesie charakteristisch sind. Einerseits sollten wir die weisen Worte im Kopf haben: "Ein Curriculum, das sich nicht ?ndert, ein Curriculum, das nicht auf sich entwickelnde Anforderungen reagiert, ist ein Curriculum, das in Schwierigkeiten ist". Andererseits gilt auch der Satz "Wenn es nicht kaputt ist, reparier es nicht!". Hier liegt die feine Trennlinie; eine gr?ndliche Untersuchung wird uns helfen, die Unterschiede zu erkennen.

Curriculums-Hyertrophie

Wenn man das dramatische Wachstum des Wissens, das f?r die medizinische Praxis n?tig ist (manchmal als "Wissensexplosion" bezeichnet) betrachtet, ?berrascht es nicht, eine weitere Erkrankung zu entdecken, die als "Curriculums-Hypertrophie" oder "Curriculomegalie" bekannt ist. Nachdem die Wissensgrenzen nach hinten verschoben werden, neigen alle F?cher dazu, die neuen Entdeckungen ins Curriculum zu integrieren, aber nicht auf "Kosten" dessen, was das Curriculum bereits einschlie?t sondern: ohne am Bestehenden zu r?tteln. Es ist offensichtlich, dass dieses Denken zu einem mehr und mehr ?berf?llten Curriculum f?hren muss, denn immer mehr Inhalte werden in begrenzt zur Verf?gung stehende Zeit gestopft. Das sind die Bedingungen f?r Curriculomegalie oder Curriculums-Hypertrophie. Fr?hindikator dieser Krankheit ist ein Ansteigen der Stundenzahl f?r Vorlesungen und andere Arten der Informations?bertragung. Man kann auch eine Abnahme der Stundenzahl beobachten, die f?r praktische Arbeit reserviert ist. Ein weiteres Lehrph?nomen, das diese Krankheit zu begleiten scheint oder Teil von ihr ist der "Abdeck-Komplex". Der Ausdruck "Wir m?ssen dieses Gebiet abdecken" wird von Zugeh?rigen nur zweier Berufsgruppen verwendet: Von Lehrern und Landwirten. Auch Kommentare von Studenten ?ber das Programm von Medical Schools reflektieren diesen "Abdeck-Komplex". Man h?re die treffende Aussage von Studenten einer Medical School im Osten: "Wir haben die besten Anatomiekurse des Landes; was sie nicht in den Vorlesungen oder Praktika abdecken, decken sie in der Abschlusspr?fung ab". W?hrend es eine militante Weigerung eines Fachbereichs gibt, einige seiner eigenen (vielleicht veralteten) Lerninhalte auszusortieren, um Platz zu schaffen f?r ihre eigenen neuen Wissensgebiete, gibt es keine derartige Verweigerungshaltung, wenn es darum geht, Inhalte anderer F?cher herausfallen zu lassen! In einer Schule, die der Autor besuchte, gab es einen Kurs, der ewiges Zielobjekt war. Immer wenn eine Disziplin mehr "Zeit" brauchte, wurde dieser Kurs erw?hnt als einer, der "wahrscheinlich sowieso zu viel Zeit zur Verf?gung hat". (Interessanterweise war die der einzige Kurs im Curriculum, der ?ber eine detaillierte Liste und Beschreibung der Lernziele sowie Evaluationsinstrumente verf?gte, die seine eigene - nicht manipulierte - Existenz rechtfertigten). Die Erosion der "Zeit" dieses Kurses war tragisch.

Idiopathische Curriculitis

Sie ist der Curriculums-Dys?sthesie ?hnlich: Beide sind nicht spezifisch; das hei?t irgendetwas stimmt eben nicht ganz. Der gro?e Unterschied liegt darin, dass die idiopathische Curriculitis als Maske f?r p?dagogische Unzul?nglichkeit dient. Hier werden Unbehagen, Unwohlsein und Unzufriedenheit offen ge?u?ert. Genauere Untersuchungen legen offen, dass es die Lehre ist, die schlecht ist, und nicht das Curriculum. Beispielsweise wurden an einer amerikanischen Medical School Curriculums?nderungen evaluiert, als das neue Curriculum erst etwa sechs Monate alt war. Sowohl das "alte" Curriculum als auch das neue hatten F?rsprecher und Kritiker. Fakult?tsmitglieder stellten von ihrem jeweiligen Standpunkt Abhandlungen vor - je nach Fach, Studienjahr etc. Studenten waren dazu eingeladen, Kommentare abzugeben. Die Kritiker waren besonders stimmgewaltig, obwohl wenige an der Zahl, und klangen bisweilen, als wollten sie das neue Curriculum sabotieren (oder als h?tten sie es bereits sabotiert). Der Kommentar eines Studenten war pr?gnant. Er sagte "Wissen Sie, wovon wir Studenten sprechen und wor?ber wir uns Gedanken machen, das ist der Unterschied zwischen guter und schlechter Lehre - nicht der zwischen altem und neuem Curriculum." Alleine dieser Kommentar h?tte der Fakult?t helfen k?nnen, zu erkennen, dass idiopathische Curriculitis im Fr?hstadium vorlag. Ungl?cklicherweise blockierte die Fakult?t eine intelligentere Durchleuchtung des Problems, und in dieser Schule dominieren auch heute, sechs Jahre sp?ter, dieselben Umst?nde, und haben sich noch deutlich verschlimmert.

Intercurrente Curriculitis

Sie ist eine Erkrankung des Curriculums, die parallel zur Vorausgegangenen auftritt, ohne mit ihr verwandt zu sein. Sie erscheint vielmehr als eine Reflektion der Inkompatibilit?t oder Verantwortungslosigkeit des Curriculums hinsichtlich aktueller gesellschaftlicher Probleme. Eine historische Anmerkung k?nnte f?r die Diskussion hilfreich sein. Die intercurrente Curriculitis wurde von Pediwell als "S?belzahn-Curriculum" [5] bezeichnet. Er beschrieb einen pr?historischen Lehrplan, der beinhaltete, Kindern beizubringen, wie sie durch Gebrauch von Feuer den S?belzahntiger vertreiben k?nnten. Er f?hrte weiter aus, wie durch die Eiszeit der S?belzahntiger ausstarb und f?gte hinzu, dass die Fakult?t das "Tiger-Verjagen" nicht aus dem Lehrplan strich. In der heutigen Zeit findet man die intercurrente Curriculitis in medizinischen Fakult?ten, die darauf bestehen, dass ihre wahre Mission in der Ausbildung von Wissenschaftlern, Gelehrten und Forschen bestehen m?sse, nicht von praktischen ?rzten - trotz der anerkannten und akzeptierten Funktion der Medical Schools. Intercurrente Curriculitis kann auch in Fakult?ten gefunden werden, die gro?es Gewicht auf die Vorbereitung von Studenten auf die Praxis in hoch spezialisierten Bereichen legen, obgleich es stets ansteigenden gesellschaftlichen Bedarf und Nachfrage nach mehr Allgemein?rzten gibt. Das soll nicht hei?en, dass diese Erkrankung pandemisch w?re; sie kann auftreten, muss aber nicht, in Abh?ngigkeit von anderen Einfl?ssen in einer bestimmten Zeit und Situation. Der Verlauf der Erkrankung ist nicht klar. Alles, was man bisher beobachten kann, ist eine Art Ungeduld der Studenten, die in direktem Zusammenhang steht mit dem Ausma? der Absonderung der Fakult?t von der Gesellschaft und mit dem Ausma? an "Aktivismus" und/oder sozialem Bewusstsein unter den Studenten.

Curriculumsossifikation

Schlie?lich gibt es noch eine h?ufige Erkrankung, die der erstgenannten sehr ?hnlich ist und deshalb zum Abschluss passend ist: Ossifikation des Curriculums. Wenn diese Erkrankung auftritt, wirkt das Curriculum wie "in Zement gegossen". Sie ist epidemisch und betrifft alle Medical Schools in betr?chtlichem Ausma?. Das Curriculum der medizinischen Ausbildung war praktisch von der Einf?hrung des Flexner Reports [2] bis in die 1950er Jahre [3] unver?ndert. Ossifikation ist eine plausible Erkl?rung f?r Aussagen wie die folgenden: "Warum sollten wir etwas ?ndern?" "Wir haben das doch schon immer so gemacht" "So haben wir das aber noch nie gemacht" "Wir haben ja schlie?lich unseren Abschluss auch so gemacht, uns aus uns ist doch auch etwas geworden, oder?" "Du willst doch wohl nicht das Kind mit dem Bade aussch?tten?" Von diesen Aussagen ist die letzte die subtilste. Sie impliziert, dass wir nat?rlich "das Badewasser aussch?tten wollen", aber das mit etwas Sorgfalt auf das "Baby" tun sollten. Tats?chlich aber behalten die meisten Fakult?ten, die diese Sorgfalt walten lassen, am Ende sowohl das "Badewasser" als auch das "Baby".

Zusammenfassung

Das ist der Anfang einer Aufz?hlung von Erkrankungen des Curriculums, die eine ganze Skala umfassen, von zu viel "Herumbasteln" ?ber totale Vernachl?ssigung bis hin zu v?lligem Zementieren. Vielleicht k?nnen wir lernen, Fr?hstadien dieser Krankheiten zu erkennen; vielleicht k?nnen wir jede davon erforschen und ihre "?tiologie" entwickeln. Genauso wie die Menschheit in fr?heren Zeiten Krankheiten durchlebte, ohne sie oder ihre ?tiologie zu kennen, haben wir nicht nur Erkrankungen des Curriculums erlebt und ?berlebt, sondern sie in manchen F?llen korrekt behandelt, sei es durch Zufall oder im besten Fall durch Intuition. Wenn das Curriculum in der Vorstellung lebendig ist oder zumindest dynamisch, haben diejenigen, die daf?r verantwortlich sind, die Pflicht, f?r intelligentes und gut informiertes Management zu sorgen, das vielleicht am besten aus einem Verst?ndnis f?r die pathologischen Prozesse heraus entsteht.

Lebenslauf Stephen Abrahamson

Der Lebenslauf von Stephen Abrahamson wurde an anderer Stelle bereits ausf?hrlich dargestellt [6]. Er begann seine Karriere als Lehrer f?r Wissenschaften und Mathematik. Akademisch war er zun?chst an der University of Buffalo und von 1963 bis zu seiner Emeritierung 1991 an der University of Southern California t?tig. Seit 1963 war er dort Professor an der Abteilung f?r medizinische Ausbildung, und seit 1985 Studiendekan. Seine ganze akademische Karriere war der medizinischen Ausbildung und all ihren Facetten gewidmet. Neben seiner T?tigkeit als Berater f?r etwa 100 in- und ausl?ndische Universit?ten und Ausbildungszentren war er u.a. f?r das National Board of Medical Examiners (NBME), die National Library of Medicine, und die WHO t?tig und sa? im Editorial Board f?r zahlreiche Ausbildungszeitschriften. 1967 entwickelte er das erste Phantom (Sim One) f?r die an?sthesiologische Ausbildung. Er ver?ffentlichte 58 Originalarbeiten und 17 B?cher bzw. Buchkapitel. Sein besonderes Interesse gilt der Continuing Medical Education (CME) und dem problembasierten Lernen.

Danksagung

Die Autoren m?chten Frau Andrea Mack M.A. f?r die w?rtliche ?bersetzung des Artikels danken.

Literatur

[1] Abrahamson S. Diseases of the curriculum. J Med Educ. 1978;53(12):951-957.[2] Flexner A. Medical Education in the USA and Canada. A Report to the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Bulletin No. 4. Boston: Updyke; 1910.

[3] Lee PV. Medical Schools and Changing Times: Nine Case Reports on Experimentation in Medical Education. 1950-1960. Evanston, Illinois: Association of American Medical Colleges; 1962.

[4] Miller G. An Inquiry into Medical Teaching. J Med Educ. 1962;37:185-191.

[5] Pediwell JA. The Saber-Tooth Curriculum. New York: McGraw Hill; 1939.

[6] Simpson DE, Bland CJ. Stephen Abrahamson, PhD, ScD, educationist: a stranger in a kind of paradise. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2002;7(3):223-234.