Der "Fr?he Patientenkontakt" im Studiengang Zahnmedizin

Anja Ratzmann 1Tomas Gedrange 1

Bernd Korda? 2

1 Ernst-Moritz-Arndt-Universit?t Greifswald, Poliklinik f?r Kieferorthop?die, Greifswald, Deutschland

2 Ernst-Moritz-Arndt-Universit?t Greifswald, Poliklinik f?r Zahnmedizinische Prop?deutik/Community Dentistry, Greifswald, Deutschland

Zusammenfassung

Das Lehrkonzept "Der Fr?he Patientenkontakt" f?r den Studiengang der Zahnmedizin wird im Rahmen der Community Medicine/Dentistry an der Universit?t Greifswald durchgef?hrt. Die Lehreinheit erstreckt sich ?ber die ersten vier vorklinischen Semester. Die wesentliche Zielstellung besteht darin, den Studierenden bereits zu Beginn des Zahnmedizinstudiums einen Patientenkontakt zu erm?glichen und somit das Zahnmedizinstudium fr?hzeitig patientennah zu gestalten. Sie lernen einen "Echt-Patienten" und dessen Lebenssituation ?ber den Zeitraum von einem Jahr kennen. Anhand von begleitenden Vorlesungen und Seminaren wird das Prinzip der Community Medicine/Dentistry erl?utert und die Studierenden werden mit bev?lkerungsrelevanten Erkrankungen und Gesundheitsstrukturen bekannt gemacht. Dabei wird unter anderem die Lehrmethode "Problemorientiertes Lernen" angewendet. Das Lehrprojekt wird zu Beginn und zum Abschluss mittels eines speziellen Evaluationsbogens ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden den "Fr?hen Patientenkontakt" zu Beginn des Studiums mehrheitlich positiv bewerten. Das Projekt erm?glicht den Teilnehmern erste Erfahrungen im dialogischen Beziehungsaufbau und einen Einblick in die komplexe Pers?nlichkeitsstruktur eines "echten Patienten". Die Studierenden halten es f?r wichtig, bereits fr?hzeitig reale "Patientenwirklichkeiten" kennen zu lernen.

Schlüsselwörter

Community Medicine/Dentistry, fr?her Patientenkontakt, Psychosoziale Anamnese, Problemorientiertes Lernen

Einleitung

Im Rahmen der Community Medicine/Community Dentistry wird seit vier Jahren die Lehreinheit "Der Fr?he Patientenkontakt" f?r den Studiengang der Zahnmedizin an der Universit?t Greifswald angeboten [1]. Die grundlegende Zielstellung des "Fr?hen Patientenkontakts" besteht darin, das Zahnmedizinstudium m?glichst fr?hzeitig patientennah zu gestalten, indem der patientenferne vorklinische Studienabschnitt und der patientenintensive klinische Studienabschnitt besser als bisher miteinander verkn?pft werden. Die Lehreinheit soll zum einen den Studierenden den Einstieg in die sp?tere Patientenbehandlung erleichtern und zum anderen eine Erh?hung der Motivation im vorwiegend technisch-prop?deutisch orientierten vorklinischen Studienabschnitt bewirken. Es soll vermittelt werden, dass die Studierenden nicht nur den "Mikrokosmos Mundh?hle" betrachten, sondern den Grundsatz erkennen, dass "an jedem Zahn auch ein Mensch (Patient) h?ngt".

Aufbau des Lehrkonzeptes

Es handelt sich um ein fakultatives Lehrangebot. Der Kurs erstreckt sich modular ?ber die ersten vier Semester des vorklinischen Studienabschnittes. Bereits im ersten Semester werden die Studierenden mit der Gesundheitssituation der Bev?lkerung der Region vertraut gemacht. Dazu wird eine Vorlesungsreihe "Community Medicine" zu Themengebieten wichtiger Zivilisationskrankheiten, wie z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Gef??erkrankungen, Diabetes mellitus, Suchterkrankungen etc., angeboten. Zus?tzlich werden Grundprinzipien der oralen Pr?vention einschlie?lich gegenseitiger Mundhygiene?bungen im Pr?ventionskurs erlernt. Zur Vorbereitung und Begleitung der Patientenkontakte nehmen alle Studierenden am Kurs "Medizinische Psychologie - Einf?hrung in die ?rztliche Gespr?chsf?hrung" teil. Dieser Kurs soll Kenntnisse ?ber unterschiedliche Ausdrucksformen der Krankheitsbew?ltigung sowie ?ber den Einfluss der Arzt-Patienten-Beziehung auf Krankheitsverhalten und -erleben vermitteln. Weiteres Ziel des Seminars ist die F?rderung und Entwicklung kommunikativer F?higkeiten, die f?r den Aufbau eines Vertrauensverh?ltnisses zwischen Arzt und Patient von Bedeutung sind [2] [3] [4].

Im Anschluss wird das Erlernte im Patientenbesuchsprogramm, dem wichtigsten Teil des Projektes, in der Realit?t erprobt. Dazu suchen die Studierenden die Patienten in ihrer h?uslichen Umgebung auf und betreuen diese ?ber einen Zeitraum von einem Jahr, d.h. bis zum Ende des vierten Semesters. Dabei wird ein Patient von zwei Studierenden betreut.

Ein wesentliches Element des Besuchsprogramms ist die Aufnahme des intraoralen Zahnstatus des betreuten Patienten, auf dessen Basis im Anschluss ein individuelles Mundhygieneprogramm erstellt wird. Die Mundhygienema?nahmen werden dann mit den Patienten ge?bt.

Begleitend zum gesamten Patientenbesuchsprogramm erfolgt die Aufarbeitung des erlangten Wissens nach der Lernmethode des "Problemorientierten Lernens- PoL" in speziellen Tutorien [5] [6] [7] [8] [9]. Das wesentliche Merkmal dieser Methode ist das Arbeiten mit konkreten Fallbeispielen aus der klinischen Praxis, die in Kleingruppen von 7 - 9 Studenten unter Anleitung eines Tutors durchgearbeitet und gel?st werden. Das problemorientierte Lernen kn?pft unmittelbar an das Vorwissen der Studierenden an, geht auf ihr Wissensbed?rfnis ein und motiviert zu eigenverantwortlichem Lernen. Es l?sst sich als einen interaktiven, auf bestimmte Problemstellungen ausgerichteten Lernprozess beschreiben. Die erworbene Lernstrategie des PoL soll die Studierenden unterst?tzen, den k?nftigen (lebenslangen) Lernprozess selbstst?ndig gestalten zu k?nnen, da das sich stetig wandelnde Berufsfeld der (Zahn-)Medizin eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung erfordert.

Unterst?tzend zum Selbststudium wird im dritten Semester der Kurs "Einf?hrung in die wissenschaftliche Recherchetechnik" angeboten. Hier wird der Umgang mit medizinischen und naturwissenschaftlichen Datenbanken erlernt, um auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand recherchieren zu k?nnen. Das Besuchsprogramm und die Tutorien werden fortgesetzt und in erg?nzenden Vorlesungen spezielle Fragestellungen aus dem Kurs aufgegriffen.

Im vierten Semester wird das Lehrkonzept durch ein zweiteiliges Hospitationsprogramm erg?nzt. Es beinhaltet die Hospitation in lokalen zahn?rztlichen Praxen, ?rtlichen Schulen und Kinderg?rten sowie die Durchf?hrung von Ma?nahmen zur Gruppenprophylaxe. Dadurch wird der Einblick in den "normalen" Praxisalltag aus verschiedenen Perspektiven erm?glicht und gleichzeitig werden pr?ventive Ma?nahmen praktisch umgesetzt. Die mit Hilfe eines von den Studierenden erarbeiteten Dokumentationssystems erhobenen Informationen bilden die Grundlage f?r eine Abschlussarbeit, die am Ende des vierten Semesters von jedem Studierenden vorgelegt werden muss. Er beschreibt darin anonymisiert die wichtigsten Informationen zu Lebensumst?nden, sozialem Lebensumfeld sowie Krankheitsbildern und -verl?ufen des von ihm betreuten Patienten. Damit soll schon fr?hzeitig das Erheben und schriftliche Umsetzen einer umfassenden Anamnese als grundlegende ?rztliche F?higkeit ge?bt werden.

Evaluation des "Fr?hen Patientenkontakts (FPK)"

Das Lehrprojekt wird zu Beginn und zum Abschluss mittels eines speziellen Evaluationsbogens ausgewertet.

Die Evaluationsb?gen enthalten Fragen zu verschiedenen Teilaspekten (Community Dentistry, PoL, Arzt-Patientenbeziehung) des Lehrprojektes. Die Themenkomplexe in beiden Evaluationsb?gen sind identisch, um einen Vorher/Nachher- Vergleich zu erm?glichen. Dabei werden im Wesentlichen Fragestellungen zum Lehrkonzept, zu bereits vorhandenen Erfahrungen hinsichtlich Community Dentistry, PoL, Gesundheitswesen und Lerngewohnheiten der Studierenden behandelt. Weiterhin werden die Erwartungen der Studierenden zu den genannten Aspekten eruiert. Der Abschlussbewertungsbogen wurde um Fragen zum "Ablauf des FPK und der Tutorien" erweitert.

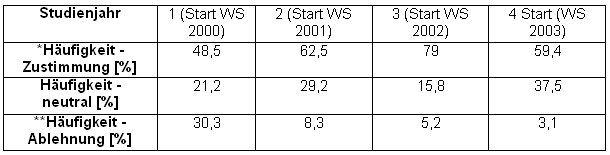

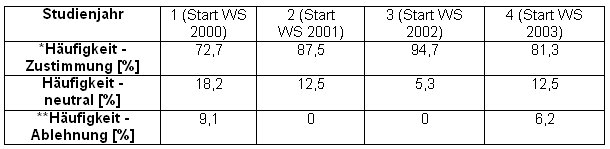

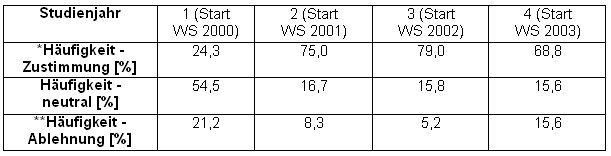

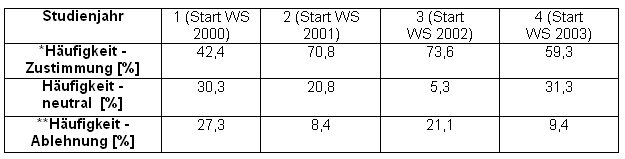

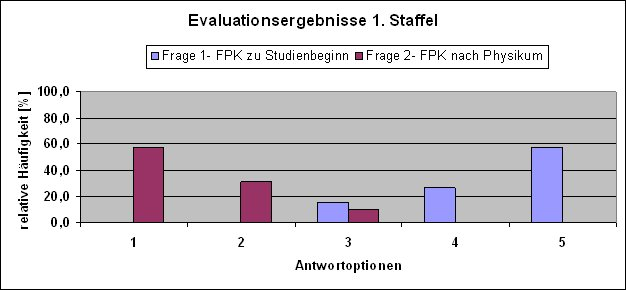

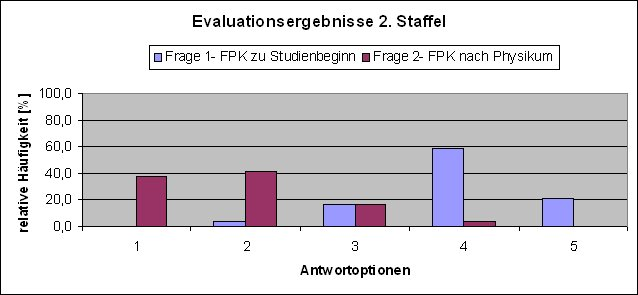

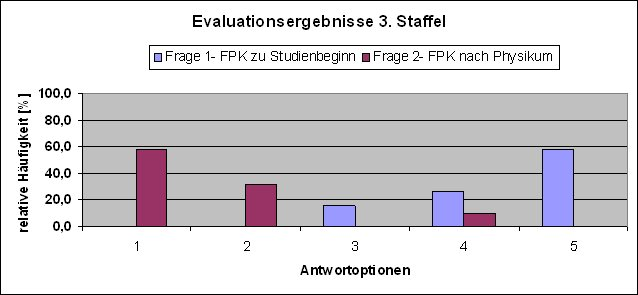

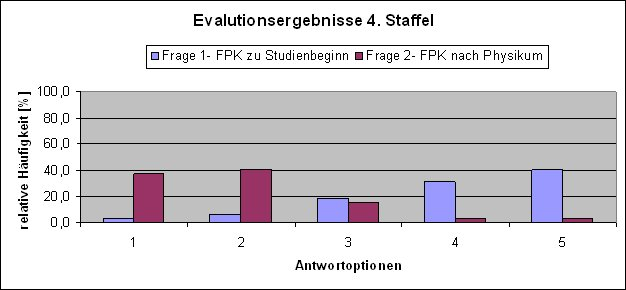

Die Zielrichtung der Evaluationsma?nahme ist praxisorientiert, d.h. die Bewertung des Projekts steht im Vordergrund [10]. Derzeit liegen die Ergebnisse von vier aufeinander folgenden Studienjahren vor. Da in diesem Beitrag vorrangig das Lehrkonzept dargestellt werden soll, stellte sich die grunds?tzliche Frage, ob ein solches fakultatives Lehrangebot von den Studierenden angenommen wird. Daher wurden exemplarisch zwei Fragen aus den Abschlussbewertungsb?gen der vier Studienjahre (Frage 1: Ich bef?rworte den FPK am Anfang des zahnmedizinischen Studiums, Frage 2: Der FPK in der Zahnmedizin ist erst nach dem Physikum sinnvoll.) zur graphischen Darstellung ausgew?hlt. Die statistische Auswertung wurde als deskriptive Statistik mit dem SPSS- Programm (Statistical Package for Social Science) vorgenommen. Das gew?hlte Verfahren stellt eine geschlossene, summative Evaluation des Projektes dar.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden den "Fr?hen Patientenkontakt" zu Beginn des Studiums mehrheitlich positiv bewerten (siehe Abbildungen 1-4 [Abb. 1] [Abb. 2] [Abb. 3] [Abb. 4]). Die Motivation im Kurs war gut (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Das didaktische Konzept des "problemorientiertes Lernens" konnte erfolgreich vermittelt werden (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Einen wesentlichen Schwerpunkt des FPK stellt die Community Dentistry dar. Durch die Vorlesungen und Tutorien sollten die Studierenden bev?lkerungsrelevante Erkrankungen, deren m?gliche Verursachungsfaktoren sowie deren Auspr?gung und Verteilung in einer bestimmten Region kennen lernen und einen Einblick in den engen Zusammenhang zwischen Medizin und Zahnmedizin bekommen. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Lehrinhalte vermittelt werden konnten (siehe Tabelle 3 und 4 [Tab. 3] [Tab. 4]). Auff?llig ist, dass die erste Staffel bei fast allen Fragen schlechter abschneidet, als die nachfolgenden Studienjahre. Eine m?gliche Erkl?rung aus unserer Sicht ist, dass es sich bei diesem Kurs um das Pilotprojekt handelte. Das Lehrprojekt wird unter Ber?cksichtigung der gesammelten Erfahrungen und Evaluationen st?ndig weiterentwickelt und verbessert.

Diskussion und Schlussbetrachtung

Die Ergebnisse dieser Evaluationen ermutigen, den pers?nlichen Kontakt zwischen Studierenden und Patienten in der vorklinischen Ausbildung beizubehalten. Das Projekt erm?glicht den Teilnehmern erste Erfahrungen im dialogischen Beziehungsaufbau und einen Einblick in die komplexe Pers?nlichkeitsstruktur eines "echten Patienten". Die Studierenden halten es f?r wichtig, bereits fr?hzeitig reale "Patientenwirklichkeiten" kennen zu lernen. Nach den Erfahrungen, die bislang in Greifswald ?ber vier Jahre gemacht wurden, hat sich der "Fr?he Patientenkontakt" im Studium der Zahnmedizin bew?hrt. So zeigen erste Ergebnisse einer retrospektiven Evaluation aus dem klinischen Studienabschnitt, dass die Studierenden sich durch die Teilnahme am „Fr?hen Patientenkontakt" besser auf die Patientenkontakte vorbereitet f?hlten. Auch wird durch den fr?hzeitigen Bezug zum Patienten eine bessere Motivation der Studierenden insbesondere im vorklinischen Studienabschnitt erreicht. Durch die Erhebung des intraoralen Befundes und der anschlie?enden Auseinandersetzung mit der Mundhygienesituation des "eigenen" Patienten wird ein patientenbasierter Zusammenhang zwischen den zahntechnischen Kursinhalten und der klinischen Praxis hergestellt. Die Abschlussarbeiten zeigen, dass die Teilnehmer die technisch-prop?deutischen Kursinhalte durch den Patientenbezug aus einem mehr klinischen Blickwinkel betrachten.

Im Kontext mit den ?berlegungen zur Neufassung der Zahnmediziner-Approbationsordnung (ZAppO) k?nnen die Erfahrungen im "Fr?hen Patientenkontakt" sehr n?tzlich sein, da eine st?rkere Ann?herung und Vernetzung mit dem Studiengang Medizin einerseits und eine besonders praxisnahe Ausbildung andererseits angestrebt wird. Der personelle und organisatorische Aufwand f?r den "Fr?hen Patientenkontakt" ?bersteigt das, was gew?hnlich geleistet werden muss. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich der Trend best?tigt, dass sich Studierende, die am "Fr?hen Patientenkontakt" teilgenommen haben, in den klinischen Semestern besser auf den Patienten vorbereitet f?hlen. Diese Fragestellung wird derzeit anhand einer retrospektiven Evaluation im klinischen Studienabschnitt untersucht.

Literatur

[1] Ratzmann A, Wiesmann W, Althoff A, Korda? B. Der fr?he Patientenkontakt - Ein neues Lehrkonzept in der pr?klinischen Ausbildung. DZZ. 2002;Supplement 2002:D 6.[2] Goeppert S. Medizinische Psychologie. Vol. 1. Freiburg: Rombach. 1996:S12-32.

[3] Schultz-von-Thun F. Miteinander reden. 1. St?rungen und Kl?rungen. Allgemeine Theorie der Kommunikation. Reinbek: Rowohlt; 1981.

[4] Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DD. Menschliche Kommunikation. Formen, St?rungen, Paradoxien. Bern: Huber; 1969.

[5] de Goeij AF. Problem-based learning: what is it? What is it not? What about the basic sciences? Biochem Soc Trans. 1997;25(1):288-293.

[6] Bligh J. Problem-based learning in medicine: an introduction. Postgrad Med J. 1995;71(836):323-326.

[7] Pfaff M. Problemorientiertes Lernen. Anleitung mit 20 Fallbeispielen. Weinheim: Chapman & Hall; 1996.

[8] Boud D, Feletti G. The challenge of problem-based learning. London: Kogan Page; 1991.

[9] Norman GR, Schmidt HG. The psychological basis of problem-based learning: a review of the evidence. Acad Med. 1992;67(9):557-565.

[10] Wottawa H, Thierau H. Lehrbuch Evaluation. Bern: Huber; 1990.