Key-Feature-Probleme zum Pr?fen von prozeduralem Wissen: Ein Praxisleitfaden

Veronika Kopp 1Andreas M?ltner 2

Martin R. Fischer 1

1 Ludwig-Maximilians-Universit?t M?nchen, Medizinische Klinik - Innenstadt, Schwerpunkt Medizindidaktik, M?nchen, Deutschland

2 Universit?t Heidelberg, Kompetenzzentrum f?r Pr?fungen in der Medizin Baden-W?rttemberg, Heidelberg, Deutschland

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird - nach der Zuordnung unterschiedlicher Pr?fungsformen zu den verschiedenen Wissensarten der Wissenspyramide von Miller - der Key-Feature (KF) Ansatz vorgestellt. Nachdem anhand der Definition und einem Beispiel erkl?rt wurde, was ein KF ist, wird im Anschluss eine Anleitung f?r die Erstellung eines KF-Problems gegeben. Diese besteht aus folgenden Schritten: Definition des Kontextes, Wahl der klinischen Situation, Identifikation der KFs des klinischen Problems, Schreiben des klinischen Szenarios (Fallvignette), Schreiben der einzelnen KF-Fragen, Auswahl des Antwortformates, Bewertungsverfahren und Inhaltsvalidierung. Am Ende werden die Ergebnisse einer Evaluation dieser Anleitung, die im Rahmen eines KF-Workshops gewonnen wurden, pr?sentiert. Die Teilnehmer waren mit dieser Workshopeinheit sehr zufrieden und gaben an, sehr viel gelernt zu haben. Die subjektive Einsch?tzung ihres Wissensstands vor und nach dem Workshop zeigte signifikante Unterschiede. Mit dem KF-Format steht ein innovativer Ansatz zur ?berpr?fung von Entscheidungskompetenz zur Verf?gung, das auch sehr gut elektronisch eingesetzt werden kann. Durch den Einsatz eines Long-Menu Formats anstelle eines Write-In Formats wird eine automatische Auswertung m?glich.

Schlüsselwörter

Key-Feature, fallbasiertes Pr?fen, klinisches Entscheidungswissen

Einleitung

In ihrem Artikel "Towards a Taxonomy of Problems Used in Problem-Based Learning Curricula" unterscheiden Schmidt und Moust [18] u. a. zwischen deskriptivem und prozeduralem Wissen. Deskriptives Wissen bezeichnet Wissen ?ber Fakten, w?hrend prozedurales Wissen als "knowledge of how to do things" gefasst wird. Bereits der in diesem Zusammenhang h?ufig zitierte Philosoph Ryle [17] unterschied "Wissen, dass" und "Wissen, wie".

Mit der neuen ?rztlichen Approbationsordnung [4] wird den Fakult?ten die benotete ?berpr?fung der Leistungsf?higkeit der Studierenden bzgl. ihres deklarativen und prozeduralen Wissens anvertraut. In den letzten Jahren sind in der Medizin verschiedene Pr?fungstypen entstanden, mit denen prozedurales Wissen, also klinische Fertigkeiten und Kompetenzen, gepr?ft werden kann. Beispiele hierf?r sind MiniCEX- oder OSCE-Pr?fungen, wie sie beispielsweise in Heidelberg eingesetzt werden [12], [13]. Ein weiterer Pr?fungstyp sind Key-Feature (KF)-Pr?fungen.

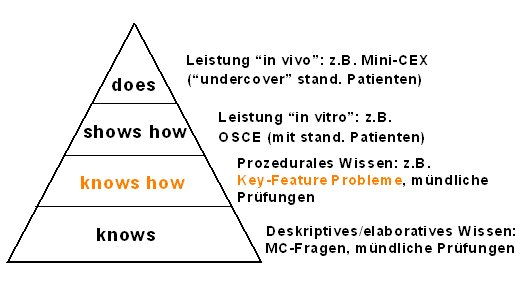

Welche Pr?fungen nun welche F?higkeiten bzw. Fertigkeiten ?berpr?fen, veranschaulicht die modifizierte Pyramide von Miller [11] (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Im Folgenden sollen der KF-Ansatz vorgestellt und eine strukturierte Anleitung zur Erstellung von KF-Problemen beschrieben werden [3]. Diese Anleitung wurde bereits in Pr?fungsworkshops f?r Dozierende erprobt, weiter entwickelt und in der vorliegenden Form von Workshop-Teilnehmern evaluiert. Die Ergebnisse dieser Evaluation werden am Ende des Artikels dargestellt.

Der Key-Feature-Ansatz

Der Begriff "Key Feature" wurde zum ersten Mal 1987 von Bordage und Page [2] als Folge ihrer kritischen Auseinadersetzung mit der Erfassung von Entscheidungskompetenz eingef?hrt. Damals war es ?blich, Entscheidungskompetenz mit wenigen, aber langen F?llen zu pr?fen, da angenommen wurde, dass Entscheidungskompetenz eine generelle F?higkeit und weitgehend unabh?ngig vom Faktenwissen ist. Pr?fungen enthielten daher h?ufig nur einen, daf?r aber langen Fall. Am bekanntesten waren dabei die sog. "Patient Management Probleme" (PMP), Probleme, die aus einem klinischen Fallszenario und Fragen zu Anamnese, Untersuchung und Diagnose bestanden. Trotz ihrer Authentizit?t und ihrer Augenscheinvalidit?t, zeigte sich, dass PMPs letztlich ungeeignet waren, Entscheidungskompetenz zu pr?fen. Zum einen mangelte es an der Reliabilit?t der Pr?fungen, zum anderen stellte sich heraus, dass Inhaltsspezifit?t einer der wichtigsten Faktoren f?r das F?llen von Entscheidungen ist. Page und Bordage [2] versuchten, diese Schwierigkeiten zu ?berwinden, indem sie die klinischen Probleme auf ihre kritischen Schritte reduzierten. Diese kritischen Schritte nannten sie KFs.

Ein KF ist demnach definiert als "a critical step in the resolution of a problem" [15]. Zwei Zus?tze spezifizieren diese Definition:

(1) it focuses on a step in which examinees are most likely to make errors in the resolution of the problem, and

(2) it is a difficult aspect of the identification and management of the problem in practice.

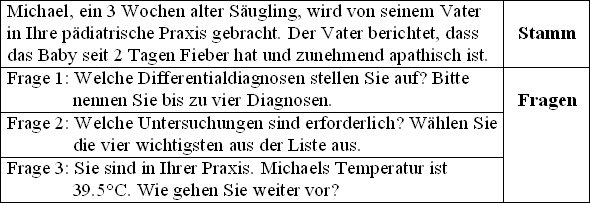

KFs werden also als kritische Entscheidungen definiert, die getroffen werden m?ssen, um ein klinisches Problem zu l?sen; die zugrundeliegenden Konzepte und Erkl?rungen spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Ein Problem, das solche KFs enth?lt, bezeichnen wir als KF-Problem ("Key Feature Problem"). Diese bestehen aus der knappen Darstellung einer klinischen Situation, dem sog. Stamm, gefolgt von drei bis f?nf Fragen, den KF-Fragen. Folgendes Beispiel aus der Kinderheilkunde verdeutlicht dies (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]; siehe auch Anhang).

Die Fragen zur klinischen Situation beziehen sich klassischerweise auf die Differentialdiagnosen (siehe Frage 1), auf die diagnostischen Untersuchungen, die zur weiteren Abkl?rung der Diagnose n?tig sind (siehe Frage 2) und auf das Management (siehe Frage 3) und die therapeutischen Entscheidungen.

Um ein verl?ssliches Ergebnis bez?glich der Kompetenz eines Studierenden zu bekommen, ist es n?tig, ihn mehrere F?lle bzw. Probleme bearbeiten zu lassen. So konnte Elstein et al. [5] zeigen, dass die Korrelation zwischen zwei F?llen bzw. Problemen zu unterschiedlichen Themen lediglich einen Wert zwischen .1 und .3 annimmt, d.h.: Wenn ein Student oder angehender Arzt einen Fall bzw. ein Problem richtig l?st, kann nicht daraus geschlossen werden, dass er einen zweiten Fall zu einem anderen Thema ebenfalls richtig l?sen wird. Denn F?lle k?nnen - auch innerhalb der Themen eines Fachgebiets - sehr unterschiedlich sein und verlangen vom L?senden inhaltsspezifisches Wissen. Je mehr F?lle bzw. Probleme also ein Student l?st, desto besser kennt man seinen Wissensstand und kann seine Leistungen vorhersagen. Der Anzahl der Probleme, die man einem Studierenden zur Bearbeitung im Rahmen einer Pr?fung vorlegt, sind jedoch nat?rliche Grenzen gesetzt. So ist es zum einen wichtig, die Studierenden gen?gend Probleme bearbeiten zu lassen, um ein verl?ssliches Ergebnis zu erhalten, zum anderen d?rfen die Studierenden mit der L?nge der Pr?fung nicht ?berfordert werden. Hier gilt es, einen praktikablen Mittelweg zu finden. Als Anhaltspunkt k?nnen die Studien von Hatala und Norman [9] und Fischer et al. [8] dienen, in denen die Verwendung von KF-Problemen in der klinischen Ausbildung erprobt wurde.

Schritte zur Entwicklung eines Key-Feature-Problems

1. Definition des Kontextes

In einem ersten Schritt muss die Dom?ne bzw. der Kontext der klinischen Probleme, die in der Pr?fung abgefragt werden sollen, definiert werden. Dies ist eine wichtige Voraussetzung f?r die Inhaltsvalidit?t einer KF-Pr?fung. Die gepr?ften Inhalte sollten mit den Lernzielen ?bereinstimmen. Besteht ein ausf?hrlicher Lernzielkatalog, der die klinischen Probleme, die ein Student beherrschen sollte, auflistet, sollte dieser zu Rate gezogen und die Pr?fungsinhalte damit abgestimmt werden. Insgesamt l?sst sich festhalten, dass die klinischen Probleme und die begleitenden Differentialdiagnosen die Dom?ne ausmachen, aus dem die KFs gew?hlt werden.

2. Wahl der klinischen Situation

Die klinische Situation bezieht sich darauf, wie der Patient dem Arzt seine Beschwerden schildert. Aufgabe ist es nun, daraus ein geeignetes Problem f?r die Studierenden zu entwickeln. Bordage et al. [1] definieren f?nf Situationen:

- ein undifferenziertes Problem oder eine undifferenzierte Krankheit

- ein einzelnes typisches oder atypisches Problem

- ein multiples Problem oder ein Problem mit Multisystem-Beteiligung

- eine lebensbedrohliche Situation

- eine Vorsorgeuntersuchung und Gesundheitsf?rderung

Eine oder mehrere Situationen m?ssen f?r jedes Problem ausgew?hlt werden. Die ausgew?hlten Situationen beeinflussen im weiteren Verlauf die Definition der KFs. F?r Studierende mit mittlerem Expertisegrad (sog. "Intermediates") ist es empfehlenswert, nur typische bzw. klassische F?lle zu verwenden.

3. Identifikation der KFs des klinischen Problems

Der klinische Kontext und somit die Rahmenbedingungen des Problems sind mit der Wahl der klinischen Situation gegeben. Zudem sind die Lernziele, die mit diesem Problem abgepr?ft werden sollten, bekannt. Nun geht es darum, sich der kritischen Schritte bei der L?sung des Problems bewusst zu werden und diese zu definieren. Am Anfang sollte man an viele F?lle eines Problems denken und sich die KFs, die diese F?lle gemeinsam haben, auflisten. In der Regel entscheidet man sich f?r zwei bis drei KFs pro Fall. Fallstricke lauern vor allem darin, dass man das Problem entweder zu generell oder zu spezifisch fasst: Im ersten Fall kann dies zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Definition der KFs und letztlich zu Frustration f?hren. So ist es beispielsweise schwierig, KFs zum Problem "Alkoholabusus" zu definieren. Im zweiten Fall kann es zu unangebrachten Einschr?nkungen hinsichtlich der KFs kommen.

Das Definieren der KFs ist der schwierigste Teil und daher auch die gr??te Herausforderung f?r die Autoren und sollte deshalb zu einem kleinen Review unter Kollegen f?hren, denn h?ufig treten durch die Diskussion die KFs klarer hervor. Vor allem f?r Novizen ist es schwer, sich auf die kritischen Schritte zu beschr?nken und nicht alle Aspekte des Problems abzufragen, sodass vor allem ihnen zu einem internen Austausch zu raten ist.

4. Schreiben des klinischen Szenarios (Fallvignette)

Nachdem die KFs definiert wurden, wird ein klinischer Fall ausgew?hlt und das Fallszenario beschrieben. Fokussieren die KFs die Diagnose eines Falls, kann die Fallvignette sehr kurz gehalten werden. Beziehen sich die kritischen Schritte auf das Labor oder auf die Therapie, kann die Fallvignette auch l?nger ausfallen und zus?tzlich klinische Daten aus Anamnese und k?rperlicher Untersuchung beinhalten.

In jedem Fall muss das Alter und das Geschlecht des Patienten, sein Allgemeinzustand bzw. die Gr?nde f?r seine Vorstellung und das Setting des Zusammentreffens von Arzt und Patient beschrieben werden. Im Anschluss daran stehen die klinischen Informationen, die n?tig sind, um die erste Frage beantworten zu k?nnen.

5. Schreiben der einzelnen KF-Fragen

In der Regel entsteht aus einem KF eine Pr?fungsfrage. In Ausnahmef?llen kann aber auch eine Frage mehrere KFs abpr?fen. In der Regel reicht eine Fallvignette aus, um alle KFs abzupr?fen. Sollte dadurch aber die Gefahr von Cueing entstehen, ist es notwendig, eine neue Fallvignette zu schreiben, um ein KF gesondert abzupr?fen.

Ein Fragenstamm besteht aus einer direkten Frage. Weitere Fragen k?nnen zus?tzlich weitere Informationen ?ber den Fall enthalten, wie "Der Patient liegt seit zwei Tagen im Krankenhaus...".

Bordage et al. [1] empfehlen, nach der Frage eine kurze Instruktion zu geben, wie viele Antworten gegeben bzw. ausgew?hlt werden sollen. Bei diesen kurzen Instruktionen kann es sich um Empfehlungen handeln (z.B. "Z?hlen Sie bis zu xx auf" bzw. "W?hlen Sie bis zu xx aus") oder aber um genaue Angaben (z.B. "W?hlen Sie f?nf Antworten aus"). Nach dem deutschen Pr?fungsrecht gibt es diesbez?glich jedoch keine Wahl; es muss immer genau angegeben werden, wie viele Antworten der Student zu geben bzw. zu w?hlen hat.

6. Auswahl des Antwortformates

Bordage empfiehlt zwei Antwortformate: das sog. "Write In (WI)"-Format und das "Short Menu (SM)"-Format. Im WI-Format haben die Studierenden freie Texteintr?ge zu machen. Im SM-Antwortformat sind die Antworten aus vorgegebenen Alternativen auszuw?hlen. Die Anzahl an Alternativen oder Distraktoren, wie sie auch genannt werden, h?ngt von der Frage ab, schwankt aber in der Regel zwischen 15 bis 20. In Einzelf?llen k?nnen zwei Alternativen ausreichend sein; in Ausnahmef?llen bedarf es 45 Alternativen. Dieses Format ?hnelt dem k aus n-MC-Format.

Das WI-Format empfiehlt Bordage bei Fragen nach den Differentialdiagnosen und bei Entscheidungen bzgl. der Therapie und des weiteren Managements; das SM-Format wird vor allem eingesetzt, wenn die Frage auf das Einholen von weiteren Daten abzielt.

Als Alternative zum WI-Format wurde das sog. "Long Menu (LM)"- Format entwickelt. LMs sind lange, alphabetisch geordnete Listen, die alle Antwortm?glichkeiten enthalten. Die Liste soll aus mindestens 500 Eintr?gen bestehen, um einen Cueing-Effekt minimal zu halten. Ihr Einsatz in einer Papier und Bleistift-Pr?fung ist umst?ndlich, zeitintensiv und sehr fehleranf?llig. Daher entwickelten Schuwirth et al. [19] eine computerbasierte Version, bei der die lange Liste in ein Drop-down Men? gefasst ist und die Suche nach dem Begriff ?ber ein aktives Feld, das vor dem Drop-down Men? steht, l?uft. Die Studierenden tippen die ersten Buchstaben des ?berlegten Begriffs ein, worauf im Drop-down Men? die ?bereinstimmung erscheint. Dem LM-Format liegt die ?berlegung zu Grunde, dass die Studierenden ihre Antwort wie bei einem offenen Format generieren, da die Liste zu lang ist, als dass ihre Begriffe als Alternativen gesehen werden k?nnten. Die ?berlegte Antwort muss dann lediglich in der Liste nachgeschlagen werden. Das LM-Format stellt damit ein ?quivalent zum offenen Antwortformat dar [19], jedoch nur, wenn wirklich s?mtliche Antwortm?glichkeiten auf diese Frage in dem Drop-down-Men? zu finden sind.

7. Bewertungsverfahren

Ein Bewertungsschl?ssel besteht aus einer Liste der richtigen Antworten und regelt die Punktevergabe. Es ist also genau festgelegt, welche Antworten gegeben sein m?ssen, um die volle Punktzahl auf diese Frage zu bekommen und welche Antworten Teilpunkte erbringen.

Welchen Bewertungsalgorithmus man auch immer f?r die einzelnen Fragen w?hlt - am Ende sollten sich die Antworten der einzelnen KFs eines KF-Problems zu eins summieren.

8. Inhaltsvalidierung

Die Fragen der KF-Probleme sollten in jedem Fall pilotm??ig getestet werden [16], auch wenn nur 10 Studierende an der Pilotstudie teilnehmen, denn damit sind folgende Vorteile verbunden:

Die Verteilungen der Antworten auf Fragen im SM-Format bilden die Basis f?r eine Korrektur dieser Fragen. Die Antworten auf die WI-Fragen liefern weitere Synonyme, die bei der Bewertung beachtet werden m?ssen. Wird anstelle des WI-Formats das LM-Format eingesetzt, empfehlen wir, in der Pilotstudie auf das WI-Format zur?ckzugreifen, da damit die Qualit?t der LM-Listen ?berpr?ft werden kann, indem man die Antworten der Studierenden mit der LM-Liste vergleicht. Fehlende Synonyme bzw. Distraktoren werden anschlie?end in die LM-Liste aufgenommen und dadurch vervollst?ndigt.

Die Mittelwerte zu den einzelnen Fragen dienen als empirische Basis f?r die Festlegung der Bestehensgrenzen im Rahmen eines Standardsetzungsprozesses.

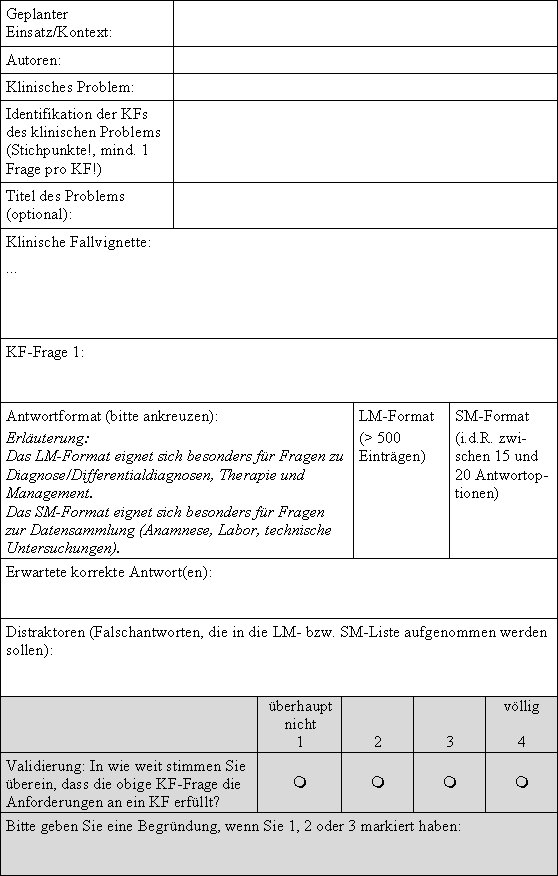

Folgendes Formular sollte Ihnen dabei helfen, ein KF-Problem zu erstellen (M. Fischer, LMU M?nchen & R. Bonvin, Dekanat der Med. Fakult?t Universit?t Lausanne, siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

Evaluationsergebnisse

Methode

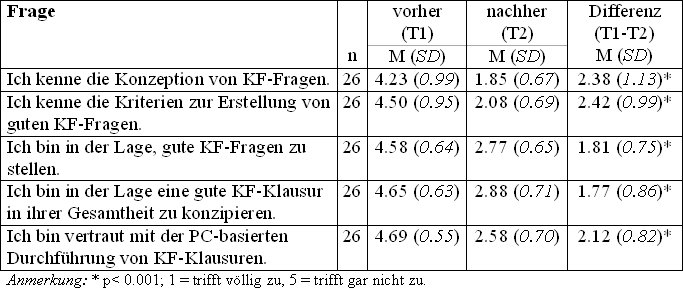

Im Herbst 2004 und Fr?hjahr 2005 wurde ein dreit?giger Workshop des Kompetenzzentrums Pr?fungen in Heidelberg zum Thema "schriftliche Pr?fungen" abgehalten. Ein Tag des Workshops entfiel auf das Thema KF. Ziel war es, den Teilnehmern zu vermitteln, was ein KF ist und wie man KF-Probleme erstellt. Dabei wurde zur besseren Strukturierung und Erh?hung der Zeiteffizienz der dargelegte Praxisleitfaden eingesetzt. Vor Beginn dieses Themenblocks wurden die Teilnehmer gebeten, ihr Wissen bez?glich KFs und ihrer Erstellung einzusch?tzen ("Selbsteinsch?tzung des Vorwissens"). Nach Teilnahme an diesem Themenblock wurden dieselben Fragen noch einmal gestellt ("Selbsteinsch?tzung des erworbenen Wissens"). Zudem wurden Teilnehmer um eine Gesamteinsch?tzung des Themenblocks gebeten. Die Antworten konnten auf einer 5-stufigen Likert-Skala gegeben werden, wobei 1 "trifft v?llig zu" und 5 "trifft gar nicht zu" bedeuten. Insgesamt nahmen 26 Dozenten an der Befragung teil.

Ergebnisse

Alle Teilnehmer erstellten innerhalb von ca. drei Stunden ein KF-Problem und f?hrten gegenseitig einen Reviewprozess durch. Die Festlegung des Auswertealgorithmus, die Eingabe der KF-Probleme in ein computerbasiertes Pr?fungssystem und deren Erprobung aus Sicht eines Pr?flings wurden in weiteren drei Stunden durchgef?hrt. Insgesamt zeigte sich, dass ein KF-Problem (inklusive Review und Eingabe) anhand einer strukturierten Anleitung innerhalb von sechs Stunden bis zur Einsatzf?higkeit erstellt werden konnte.

Betrachtet man die Ergebnisse der ersten Fragebogenerhebung, so zeigt sich, dass die Dozenten mit geringem Vorwissen in den Workshop gegangen sind (vgl. Tabelle 2 [Tab. 2]). Vergleicht man dies mit der Einsch?tzung ihres Wissens nach dem Workshop, zeigt sich ein deutlicher Wissenszuwachs. Die Differenzen zwischen den Wissenseinsch?tzungen vorher und nachher sind allesamt signifikant (p < 0.001). Damit ist zumindest ein erster Anhaltspunkt gegeben, dass Unterrichtskonzept und Unterrichtsmaterialien geeignet sind, die Erstellung von KF-Pr?fungen zu vermitteln. Zus?tzliche Unterst?tzung erf?hrt diese Schlussfolgerung durch die positive Gesamtbewertung der Workshop-Einheit KF (M = 2.00 (SD = 0.57)) durch die teilnehmenden Dozenten.

Diskussion

Das Pr?fen von Entscheidungskompetenz als Form prozeduralen Wissens mittels KF-Probleme erweitert das Portfolio schriftlicher Pr?fungsformate f?r den klinischen Studienabschnitt. Bisher liegen allerdings nur wenige Daten zu diesem Pr?fungsformat f?r Medizinstudenten vor [16], [9], weshalb gerade in diesem Bereich weitere Studien n?tig sind. Die Mehrzahl der Erfahrungen wurde bisher in der Weiterbildung von ?rzten gesammelt (z.B. [6]). Insgesamt hat sich das KF-Format als ein reliables Instrument zum Pr?fen von Entscheidungskompetenz erwiesen.

Damit die Qualit?t der KFs und damit der Erfolg des Formats gew?hrleistet werden, empfehlen wir, dass die Autoren zus?tzlich zu einschl?giger Lekt?re eine strukturierte Schulung zur kompetenten Erstellung von KF-Problemen besuchen.

In ?bereinstimmung mit Farmer und Page [7] empfehlen wir zudem den computerbasierten Einsatz des KF-Formats. Dieser hat zum einen den Vorteil, dass Bildmaterial einfach und in hoher Qualit?t pr?sentiert werden kann, zum anderen, dass der Gefahr des sog. "backward cueing", der Gabe von L?sungshinweisen in nachfolgenden Informationen, durch die Einschr?nkung der M?glichkeit zum Zur?ckbl?ttern vorgebeugt wird. Damit ist sogar der gezielte Einsatz von voneinander abh?ngigen Fragen m?glich, was zudem einen Gewinn an Authentizit?t bedeutet: Man kann also beispielweise fragen, welche Blutwerte angefordert werden sollen und im folgenden KF die richtigen Werte angeben und darauf eine Frage aufbauen. Ein weiterer Vorteil ist der Einsatz des LM-Formats anstelle des WI-Formats. Wesentliche Voraussetzung daf?r ist die Verbesserung der LM-Listen, v.a. durch eine Kontextspezifizierung, z.B. in Form einer Diagnoseliste.

Die Erstellung einer nationalen Datenbank mit KF-Problemen zu allen wesentlichen klinischen Themen w?rde den Einsatz dieser Pr?fungsform ?konomischer gestalten, da die Erstellung von qualitativ hochwertigen KF-Problemen zeitaufwendig ist und einen interdisziplin?ren Review-Prozess erfordert. Dabei erscheint insbesondere der Bezug zu den Leitsymptomen des Gegenstandskatalogs 2 des IMPP sinnvoll [10].

Anhang

Beispiel f?r ein neurologisches KF-Problem (Th. Steiner, Neurologische Klinik der Universit?t Heidelberg):

KF-Stamm (Fallvignette)

Die 44-j?hrige Helena Lux stellt sich wegen eines Kopfschmerzereignisses bei Ihnen in der Notambulanz vor. 5 Tage zuvor ist es ihr am Vormittag beim Aussteigen aus dem Wagen pl?tzlich heftig in den Nacken und das Hinterhaupt gefahren. Die Kopfschmerzen waren so heftig wie sie es zuvor noch nie erlebt hatte. Sie musste sich zun?chst wieder ins Auto setzen. Der Schmerz sei dann schlie?lich ein wenig besser geworden. Nachdem er aber am Freitag immer noch nicht ganz weg war, habe sie die Haus?rztin aufgesucht. Diese empfahl ihr, sich in der Klinik vorzustellen.

Frage 1: Nennen Sie Ihre Hauptverdachtsdiagnose:

Antwort (Long Menu): Subarachnoidalblutung

Frage 2: Welche beiden klinischen Zeichen untersuchen Sie jetzt unbedingt gezielt, um ihre Diagnose zu erh?rten?

Antwort (Long Menu): Nackensteifigkeit, Meningismus

Frage 3: Sie finden bei der Patientin eine leichtgradige Nackensteifigkeit. Wie gehen sie diagnostisch weiter vor? W?hlen Sie eine Antwort aus!

Antwort (Short Menu): Computertomographie

Distraktoren: NMR, Angio-NMR, EEG, Liquorpunktion

Frage 4: In der Computertomographie findet sich kein sicherer Hinweis f?r Blut in den Liquorr?umen. Welche Untersuchung f?hren sie diagnostisch als n?chste durch?

Antwort (Long Menu): Liquorpunktion

Frage 5: Die 3-Gl?ser-Probe zeigt einen gelblichen ?berstand und eine nicht abnehmende Blutbeimengung. Frau Lux hat mit gro?er Sicherheit eine Subarachnoidalblutung (SAB) erlitten und wird station?r aufgenommen. Die Angiographie best?tigt den Verdacht auf eine aneurysmatische SAB. Mit welchen Komplikationen m?ssen bei einer SAB insbesondere in den ersten 7 Tagen prinzipiell rechnen? Bitte nennen Sie die drei wichtigsten!

Antwort (Long Menu): Nachblutung, Gef??spasmen, Hydrozephalus occlusus.

Literatur

[1] Bordage G, Brailovsky C, Carretier H, Page G. Content validation of key features on an national examination of clinical decision-making skills. Acad Med. 1995;70(4):276-281.[2] Bordage G, Page G. An alternate approach to PMPs, the key feature concept. In: Hart I, Harden R (Hrsg.). Further Developments in Assessing Clinical Competence. Montreal: Can-Heal Publications. 1987:p.57-75.

[3] Bordage G. Key Features Case Development. Unver?ffentlichte Arbeit pr?sentiert im Rahmen eines Key-Feature Workshops im Oktober 2003. Chicago: University of Illinois (UIC); 2001.

[4] Bundesrat. Approbationsordnung f?r ?rzte (?AppO). Beschluss des Bundesrates vom 26.4.2002. Bonn: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Drucksache 316/02; 2002.

[5] Elstein AS, Holmes SS, Ravitch MM, Rovner DR, Holzman GB, Rothert ML. Medical decisions in perspective: applied research in cognitive psychology. Perspect Biol Med. 1983;26:486-501.

[6] Farmer EA, Hinchy J. Assessing general practice clinical decision making skills: The key features approach. Aust Fam Physician. 2005;34(12):1059-1061.

[7] Farmer EA, Page G. A practical guide to assessing clinical decision-making skills using the key features approach. Med Educ. 2005;39:1188-1194.

[8] Fischer MR, Kopp V, Holzer M, Ruderich F J?nger J. A modified electronic key feature examination for undergraduate medical students: validation threats and opportunities. Med Teach. 2005;27:450-455.

[9] Hatala R, Norman G. Adapting the key features examination for a clinical clerkship. Med Educ. 2002;36:160-165.

[10] Institut f?r medizinische und pharmazeutische Pr?fungsfragen (IMPP). Gegenstandskatalog (IMPP GK-2). Mainz: IMPP; 2005. Zug?nglich unter: http://www.impp.de.

[11] Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med. 1990;65:63-67.

[12] Nickendei C, J?nger J. OSCE - praktische Tipps zur Implementierung einer klinisch-praktischen Pr?fung. GMS Z Med Ausbild. 2006;23(3):Doc.46.

[13] Norcini JJ, Blank LL, Duffy D, Fortna GS. The Mini-CEX: A Method for Assessing Clinical Skills. Ann Intern Med. 2003;138:476-481.

[14] Norman G, Bordage G, Curry L. Review of recent innovations in assessment. In: Wakeford R. (Hrsg.). Directions in Clinical Assessment. Report of the Cambridge Conference on the Assessment of Clinical Competence. Cambridge: Cambridge University School of Clinical Medicine. 1985:p.8-27.

[15] Page G, Bordage G, Allen T. Developing key-feature problems and examinations to assess clinical decision-making skills. Acad Med. 1995;70(3):194-201.

[16] Page G, Bordage G. The medical council of Canada's key features project: a more valid written examination of clinical decision-making skills. Acad Med. 1995;70(2):104-110.

[17] Ryle G. The Concept of Mind. London: Hutchinson; 1949.

[18] Schmidt HG, Moust JHC. Towards a Taxonomy of Problems. Used in Problem-Based Learning Curricula. J Excell Coll Tech. 2000;11(2):57-72.

[19] Schuwirth L, van der Vleuten CP, Stoffers HE, Peperkamp AG. Computerized long-menu questions as an alternative to open-ended questions in computerized assessment. Med Educ. 1996;30:50-55.