Patientenkontakte im ersten Abschnitt der ?rztlichen Ausbildung

Alf Trojan 1Thomas Schulz 1

Katja Weidtmann 2

Maike Frost 2

Hanneli D?hner 1

Nils-Jens Albrecht 1

Olaf von dem Knesebeck 1

1 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Zentrum f?r Psychosoziale Medizin, Institut f?r Medizin-Soziologie, Hamburg, Deutschland

2 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prodekanat f?r Lehre der Medizinischen Fakult?t, Hamburg, Deutschland

Zusammenfassung

Im Institut f?r Medizin-Soziologie der Medizinischen Fakult?t Hamburg wurde ein Kurskonzept f?r das erste Semester entwickelt, das die Arzt-Patienten-Interaktion ins Zentrum stellt. Rahmenbedingungen f?r die Umsetzung sind: 0,8 Semesterwochenstunden (= ca. 12 Untersichtsstunden), 20 Kurs-Gruppen j?hrlich einmal im Wintersemester, kontinuierliche studentische Evaluationen.

Als Kernelement des Kurses wird von jedem Studierenden ein Interview mit einem (Ex-)Patienten gef?hrt. In je einem Zeitblock von ca. 4 Unterrichtsstunden wird das Interview vor- und nachbereitet. Als Hilfestellung dient ein Skript zum Thema des Kurses "Kranksein und Krankenbehandlung aus Patientensicht". Das Konzept ber?cksichtigt sowohl den Gegenstandskatalog der Medizinischen Soziologie als auch die Forderung der Approbationsordnung nach st?rkeren klinischen Bez?gen im Abschnitt Medizin 1.

Als Schlussfolgerungen lassen sich festhalten: Ein Kursmodell f?r ca. 400 Studierende, in dessen Zentrum die erste Erfahrung eines strukturierten Gespr?chs mit (Ex-)Patienten steht, ist machbar. Die Ergebnisse der studentischen Evaluation zeigen, dass der Kurs im Verlauf von vier Semestern zunehmend positiv bewertet wird. Im letzten Wintersemester 2005/2006 wird ein Wert von knapp 5 auf einer 6-stufigen Zustimmungsskala im Hinblick auf verschiedene Merkmale der Prozess- und Ergebnisqualit?t erreicht. Das Konzept ist mit Anpassungen an andere Rahmenbedingungen auch andernorts verwendbar.

Schlüsselwörter

Medizinische Soziologie, Kurs, Arzt-Patient-Interaktion, Evaluation

Einleitung

Ein wesentlicher spezifischer Inhalt medizinsoziologischer Veranstaltungen ist die Vermittlung von kommunikativen und sozialen Kompetenzen in der Arzt-Patienten-Interaktion [1]. Diese Inhalte sind in Reformstudieng?ngen deutlich st?rker akzentuiert als im Regelstudium [2]. Trotz zahlreicher empirisch abgesicherter Gr?nde f?r solche neuen Akzente im Medizinstudium sind fr?he Patientenkontakte als Fundament kommunikativer und sozialer Lehrinhalte in den psychosozialen F?chern eher die Ausnahme als die Regel. Die wenigen in der Literatur dokumentierten empirischen Befunde aus psychosozialen F?chern ?ber Patientenkontakte im Medizinstudium beziehen sich auf die Allgemeinmedizin [3], [4], die F?cher Medizinische Psychologie, Psychosomatik/ Psychotherapie [5], [6] und sind meist klinisch-anamnestisch und psycho-therapeutisch ausgerichtet. Alle diese Studien ?ber Patientenkontakte im Medizinstudium zeigen eine hohe Akzeptanz auf Seiten der Studierenden. Generell vermitteln die Berichte den Eindruck, einmalige experimentelle Veranstaltungsformen oder einmalige Evaluationen zu beschreiben. Jedenfalls scheint es sich nicht um etablierte Unterrichtskonzepte mit kontinuierlicher Qualit?tsverbesserung durch regelm??ige Evaluationen zu handeln.

Zun?chst vor dem Hintergrund der langj?hrigen Diskussionen um eine neue Approbationsordnung (?AppO), sp?ter dann auf Basis des vorliegenden aber noch nicht verabschiedeten Textes und schlie?lich nach in Krafttreten der neuen Approbationsordnung wurde an der Hamburger Medizinischen Fakult?t versucht, in verschiedenen Schritten den ersten Ausbildungsabschnitt systematisch zu verbessern und zu evaluieren.

In diesem Zusammenhang wurden die Medizinische Soziologie und Psychologie mit ihren Unterrichtsveranstaltungen vor neue Herausforderungen gestellt: Die vorher freiwillige Veranstaltung der Medizin-Soziologie wurde auch scheinpflichtig; die Veranstaltungen Kurs und Seminar wurden von einander getrennt und in unterschiedliche Semester gelegt; seit dem Wintersemester (WS) 2002/2003 gibt es eine j?hrliche Zulassung von ca. 400 Studierenden pro Semester. Gemeinsamer Fokus sowohl der Medizinischen Psychologie [7] als auch der Soziologie wurde die Verbesserung der Arzt-Patient-Kommunikation.

Im Zentrum des Kurses Medizin-Soziologie steht f?r jeden Studierenden ein Interview mit einem (Ex)-Patienten. Seit ca. f?nf Jahren wird an der Weiterentwicklung und Verbesserung des Unterrichtskonzepts gearbeitet; quantitative und qualitative Evaluationen haben zur kontinuierlichen Verbesserung in allen zentralen Dimensionen beigetragen. In diesem Beitrag werden das Unterrichtskonzept und ausgew?hlte Ergebnisse der studentischen Evaluation des Kurses dargestellt.

Beschreibung des Unterrichtskonzepts

Hinsichtlich der Lernziele ist das Konzept in zweifacher Weise verankert: Die Inhalte des durchzuf?hrenden Interviews beziehen sich auf die drei gro?en Bereiche des Gegenstandskatalogs der Medizinischen Soziologie und Psychologie, n?mlich "Entstehung und Verlauf von Krankheiten", "?rztliches Handeln" sowie "F?rderung und Erhaltung von Gesundheit". Mit dem Titel des Kurses "Kranksein und Krankenversorgung aus Patientensicht" ist jedoch ein besonderer Fokus gesetzt, der vorsieht, dass der Umgang mit Krankheit, das ?rztliche Handeln und die Kommunikation des Arztes mit dem Patienten Kernelemente des Berichts ?ber das Interview darstellen.

Eine zweite Verankerung findet das Konzept in den "allgemeinen Lernzielen" des Hamburger Lernzielkatalogs Klinisches Curriculum Medizin ("KliniCuM"). Ergebnis gemeinsamer Absprachen der psychosozialen F?cher in Hamburg ist es, Kommunikation mit Patienten als Lernschleife bzw. roten Faden durch das ganze Medizin-Studium pr?sent zu halten. Dabei werden drei Stufen unterschieden:

- Stufe 1: Kennen lernen der Patientenperspektive in einem strukturierten Gespr?ch (vorwiegend in der Rolle eines soziologischen Interviewers, im ersten Semester im Kurs Medizin-Soziologie),

- Stufe 2: probeweise die Rolle eines Arztes einnehmen, um Arzt-Patient-Kommunikation allgemein zu ?ben (in den sp?teren Medizin I-Kursen und Seminaren der Medizinischen Psychologie),

- Stufe 3: fachspezifische und situationsbezogene Kommunikationsfertigkeiten erlernen (im sp?teren Studium des Abschnitts Medizin II).

Strukturell hat der Kurs drei gro?e Einheiten:

- die Vorbereitungssitzung (vier Unterrichtsstunden),

- das selbst?ndig durchgef?hrte Gespr?ch mit einem (Ex)-Patienten und den Bericht dar?ber sowie

- die Nachbereitungssitzung (vier Unterrichtsstunden).

Die Vorbereitungssitzung beginnt mit einer Vorstellungsrunde, bei der vor allem nach Vorerfahrungen der Studierenden mit dem Gesundheitssystem gefragt wird. Die erheblich differierenden Vorerfahrungen (von Berufsabschl?ssen im Gesundheitswesen bis hin zu kompletter Unkenntnis) werden bei der sp?teren Aufteilung in Arbeitsgruppen nach M?glichkeit ber?cksichtigt. Nach der Erl?uterung des gesamten Kurses und seiner Ziele wird ein Interview-Beispiel in Tonbandausschnitten vorgestellt und in Kleingruppen im Hinblick auf das eigene Interview diskutiert. Im Anschluss an die Berichte der Kleingruppen und eine Diskussion im Plenum wird ein Skript ausgegeben und ausf?hrlich erl?utert.

Das Skript besteht aus einem ersten Teil, in dem Grundlagenwissen und Hintergrundinformationen in Textausz?gen pr?sentiert werden. Leitthema dabei ist "Der gute Arzt" aus der Sicht von ?rzten selbst und aus der Sicht von Patienten, erg?nzt durch Basisinformationen zur Arzt-Patient-Kommunikation. Der zweite Teil des Skripts hat eher Anleitungscharakter ("Das Interview: Vom Gespr?chsleitfaden zum Interview-Bericht"). Dieser Teil des Skripts wird besonders intensiv besprochen. Schwerpunkte dabei sind:

- Wer kommt als Interview-Partner in Frage und wie finde ich jemanden? Wie nehme ich mit dem Interview-Partner Kontakt auf?

- Welches sind die Unterschiede zwischen der Praktikumssituation (studentische Patientenbefragung) und einer Real-Situation (Arzt-Patient-Gespr?ch)?

- Wie f?hre ich das Gespr?ch? Wie beende ich es?

- Welche ?ngste und Unsicherheiten gibt es bzgl. praktischer Durchf?hrungsprobleme, Sorgen um die Gespr?chspartner/Patienten, Sorgen um sich selbst und die eigene Rolle?

- Wie verfasse ich den Bericht?

Die Frage nach ?ngsten und Unsicherheiten der Studierenden wird besonders ausf?hrlich behandelt - in Kleingruppen und im Plenum. Eine der immer wiederkehrenden ?ngste ist z. B., dass das Gespr?ch f?r den Patienten zu schmerzhaft sein k?nnte oder der Interviewpartner eventuell zu weinen beginnt. In der Diskussion zeigt sich meistens, dass aus dem Kreis der ?lteren Studierenden, die schon im Gesundheitssystem Erfahrungen gesammelt haben, wertvolle Hilfestellungen f?r den Umgang mit einer solchen oder ?hnlichen kritischen Gespr?chssituation gegeben werden k?nnen.

Den Abschluss der Vorbereitungen zum Interview bilden die Informationen zu dem als Leistungsnachweis geforderten Bericht ?ber die Patienten-Befragung. Aus den Berichten wissen wir, wie positiv die Interviews sowohl von (Ex-)Patienten als auch Studierenden erlebt werden. Zitat-Beispiele: "Anfangs war ich zwar nicht sonderlich begeistert, ein solches Interview f?hren zu m?ssen, aber entgegen meinen Erwartungen betrachte ich das Interview nun doch als sehr ergebnisreich, ..." ; "... und wir hatten beide viel Spa? dabei."

In den in der Regel vier zur Verf?gung stehenden Wochen bis zur Nachbereitungssitzung f?hren die Studierenden das Gespr?ch mit einem Patienten oder einem ehemaligen Patienten und schreiben den Bericht ?ber dieses Gespr?ch. Zu dieser Aufgabe geh?rt auch, sich selbst einen geeigneten Interview-Partner zu suchen. Jede Einrichtung w?re ?berfordert, solche Interviews f?r ca. 400 Studierende zu organisieren. Eine realistische Alternative dazu, dies den Studierenden selbst zu ?berantworten, gab es also nie. Allerdings hatten wir im ersten Durchgang des Kurses Hilfe explizit angeboten, die jedoch f?r uns ?berraschend nicht ben?tigt wurde. Hierf?r sind vor allem die intensive Besprechung des Punktes "Wie finde ich einen Interview-Partner" in der Vorbereitungssitzung aber sicher auch die hohe Motivation der Studierenden, sich der Aufgabe eines Interviews mit (Ex-)Patienten zu stellen, verantwortlich. Wegen der entlastenden Funktion wird diese Unterst?tzung aber weiterhin angeboten. Im Zentrum des Interviews stehen die Entstehung und der Verlauf der Erkrankung(en), die medizinische Versorgung (u. a. Arzt-Patienten-Interaktion) sowie die F?rderung und Erhaltung von Gesundheit jeweils aus der Sicht des Patienten.

Eine Woche vor der Nachbereitungssitzung geben die Studierenden ihren Bericht ab, damit die Lehrenden diesen lesen k?nnen. Die Nachbereitung beginnt mit einer Nachfrage nach eventuellen besonderen Vorkommnissen oder Problemen. Die gelegentlich von Kollegen ge?u?erte Sorge, dass man Studierende des ersten Semesters nicht auf Patienten "loslassen k?nne", hat sich als v?llig unberechtigt erwiesen. Es gibt unseres Wissens bei den ann?hernd 3000 Studierenden, die unser Kursprogramm bisher durchlaufen haben, keinen einzigen Fall, bei dem ein nennenswertes Problem f?r den Patienten oder den Studierenden aufgetaucht w?re.

Die Schwierigkeit der Nachbereitungssitzung besteht darin, einerseits die Erfahrungen der Studierenden mit den Interviews aufzunehmen, andererseits aber nicht ca. 20 Patientengeschichten ausf?hrlich erz?hlen zu lassen. Einige willk?rlich herausgegriffene Beispiele f?r so genannte Schl?ssels?tze stimmen recht gut ?berein mit dem Gesamttenor vieler Interview-Berichte:

- "Die ?rzte begreifen das Elend meiner Situation gar nicht, die Einschr?nkungen, die sie f?r mich beinhalten." (51 Jahre, weibl., Hypertonus)

- "Nehmt stets den Patienten ernst, egal mit was er kommt und lasst ihn Vertrauen fassen, dann wird er sich ?ffnen." (54 Jahre, weibl., Otitis externa)

- "Wenn ich nicht im Gesundheitswesen t?tig gewesen w?re, h?tte ich niemals alle Informationen und Angebote erhalten." (55 Jahre, weibl., Lupus Erythematodes).

Nach dem anf?nglichen Plenumsgespr?ch gehen die Studierenden f?r ca. 45 bis 55 Minuten in drei bis vier Kleingruppen. Jede Gruppe fasst anfangs Probleme und Lernerfahrungen zur Kommunikation mit den Patienten zusammen. F?r die weiteren Aufgaben in den Kleingruppen gibt es verschiedene Varianten.

Den Abschluss dieser letzten Sitzung bilden die schriftliche Beantwortung des Evaluationsbogens und eine anschlie?ende Diskussion ?ber Verbesserungsm?glichkeiten. Gerade diese unmittelbaren Diskussionen mit den Studierenden haben zur heutigen Gestalt und Durchf?hrungsform des Kurses Medizinsoziologie in Hamburg erheblich beigetragen.

Evaluation des Kurses

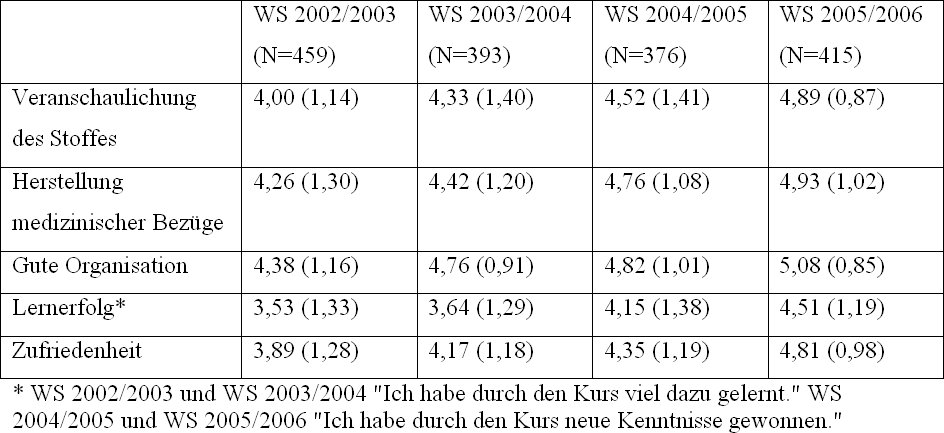

Seit dem Wintersemester (WS) 2002/2003 ist das Instrument f?r die studentische Bewertung des Kurses Medizinische Soziologie weitgehend gleich geblieben. Die folgenden Analysen beziehen sich somit auf vier Kohorten (WS 2002/2003 bis WS 2005/2006, ca. 1600 Studierende). Der Fragebogen besteht aus verschiedenen Items zu prozess- und ergebnisbezogenen Merkmalen der Veranstaltung. Beispiele f?r prozessbezogene Items sind: "Das bearbeitete Thema der Medizin-Soziologie wurde im Kurs gut veranschaulicht" oder "Der Kurs war gut organisiert". Ergebnisbezogene Items sind: "Ich habe durch diesen Kurs viel dazugelernt" oder "Mit dem Kurs Medizin-Soziologie bin ich insgesamt zufrieden" (vgl. Tabelle 1 [Tab. 1]).

Die Studierenden wurden gebeten, anzugeben, wie stark diese Aussagen auf einer 6-stufigen Skala zutreffen (1=trifft nicht zu (negative Bewertung) bis 6=trifft sehr zu (positive Bewertung)). Neben diesen standardisierten Items gab es bei der Evaluation die M?glichkeit, durch offene Kommentare Kritikpunkte zu ?u?ern und Anregungen zu geben (1. An dieser Veranstaltung fand ich besonders gut..., 2. An dieser Veranstaltung fand ich besonders schlecht..., 3. F?r kommende Semester m?chte ich folgende Anregungen geben…). Die Frageb?gen wurden von den Dozenten am Ende der Nachbereitungssitzung verteilt und von den Studierenden beantwortet. Die ausgef?llten B?gen wurden eingesammelt und erst danach bekamen die Studierenden den Schein f?r die Veranstaltung. Dies hat zu einer vollst?ndigen Beteiligung gef?hrt, bei der es lediglich einzelne Ausf?lle durch Krankheit oder nicht auswertbare Frageb?gen gegeben hat. Die ausgef?llten Frageb?gen wurden an das Prodekanat f?r Lehre geschickt und dort ausgewertet.

Tabelle 1 [Tab. 1] zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen ausgew?hlter Items im Verlauf von vier Jahren. Es wird deutlich, dass die studentische Beurteilung der Prozessqualit?t (Veranschaulichung des Stoffes, Herstellung medizinischer Bez?ge, gute Organisation) besser ausf?llt als die der Ergebnisqualit?t (Lernerfolg, Gesamtzufriedenheit). Insbesondere der subjektiv wahrgenommene Lernerfolg wurde zu Beginn im WS 2002/2003 mit einem durchschnittlichen Wert von etwa 3,5 vergleichsweise kritisch gesehen. Betrachtet man die Werte im Zeitverlauf, so wird ersichtlich, dass die Beurteilung bei allen Items kontinuierlich positiver wird; es ergibt sich ein Mittelwertzuwachs zwischen 0,7 und 1,0 vom WS 2002/2003 bis zum WS 2005/2006.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Das beschriebene Unterrichtskonzept "Kranksein und Krankenversorgung aus Patientensicht" geht von den immer wieder und immer noch berichteten kommunikativen M?ngeln in der medizinischen Versorgung aus. Im Zentrum des im ersten Semester stattfindenden medizinsoziologischen Kurses am Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf steht die praktische Erprobung der eigenen kommunikativen Kompetenz in einer Rolle, die bewusst vermeidet, in diesem fr?hen Stadium des Studiums auf die Simulation einer Arzt-Patient-Beziehung abzustellen. Vielmehr wird die Rolle und Perspektive eines soziologischen Interviewers betont. Trotzdem ist der Kerninhalt die Arzt-Patient-Beziehung und -Interaktion, da sowohl in der Vor- und Nachbereitung als auch in der thematischen Ausrichtung des Interviews mit (Ex-)Patienten dieser Bereich fokussiert wird. Mit dieser Schwerpunktsetzung wird die Forderung nach einer st?rkeren Thematisierung klinischer Belange eingel?st. Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Unterrichtskonzept bei einer Anzahl von etwa 400 Studierenden pro Semester realisierbar ist.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage der ?bertragbarkeit des Konzeptes auf andere Universit?ten. Hinsichtlich des Kernbestandteils, n?mlich der selbst organisierten Interviews und des Berichts, sehen wir keine Probleme mit der Anwendung des Konzepts in anderen Universit?ten. Das erstellte Kurs-Skript, ein dazugeh?riges Interviewbeispiel und Powerpoint-Pr?sentationen werden von uns gern zur Verf?gung gestellt. Die konkrete Ausgestaltung der Unterrichtseinheiten ist im Rahmen des allgemeinen Konzeptes den einzelnen Dozenten ?berlassen. Hierbei hat es vielerlei individuelle Variationen und Experimente gegeben. Dies spricht daf?r, dass das Rahmenkonzept in verschiedenen individuellen oder lokalen Varianten "funktionieren" kann.

Wir gehen davon aus, dass die ?bertragbarkeit an einen zeitlichen Rahmen gebunden ist. Der Zeitrahmen im Studienplan der Medizinischen Fakult?t Hamburg sieht f?r den Kurs ca. 0,8 Semester-Wochenstunden (SWS) vor. Um eine angemessene Vor- und Nachbereitung zu leisten, sollte die f?r den Kurs zur Verf?gung stehende Lehrzeit nicht weniger als eine 3/4 SWS betragen. Mehr Zeit im Studienplan w?re zu begr??en, da bei einer Gruppengr??e von 15 bis 20 Studierenden sehr umfangreiches Material entsteht, das in verschiedene Richtungen und mit verschiedenen Akzenten nachbereitet werden kann. Es lassen sich jedoch auch weniger aufw?ndige Variationsm?glichkeiten vorstellen, die den Kerngedanken erhalten, z.B. Interviews durch jeweils zwei Studierende, was das Material f?r die Nachbereitung halbieren w?rde.

Die Ergebnisse der studentischen Evaluation zeigen, dass der Kurs im Verlauf von vier Semestern zunehmend positiv bewertet wird. Im letzten Wintersemester 2005/2006 wird ein Wert von knapp 5 auf einer 6-stufigen Zustimmungsskala erreicht. Diese Durchschnittswerte sind mit denen aus der Evaluation naturwissenschaftlicher F?cher (Kurse bzw. Praktika in Anatomie, Biochemie oder Physiologie) vergleichbar (ohne tabellarische Darstellung). Hinsichtlich verschiedener prozessbezogener Merkmale (z. B. Veranschaulichung des Stoffes, Organisation) sind die im Kurs Medizin-Soziologie erzielten Werte sogar besser.

Angesichts der voraussehbaren Entwicklungen zu ?ffentlichen Vergleichen zwischen Universit?ten ist es wichtig zu betonen, dass direkte Vergleiche von Evaluationen im strengen Sinne nur mit identischer Methode m?glich sind. Einflussgr??en sind hier insbesondere Skalenmerkmale, Item-Formulierungen und Befragungs-Kontext [8]. Bei den Skalenmerkmalen wissen wir aus fr?heren Evaluationsans?tzen mit einer Vierer-Skala, dass diese f?r uns positivere Ergebnisse brachte als die sp?tere sechsstufige Zustimmungs-Skala. In anderen Veranstaltungen haben wir gesehen, dass eine sechsstufige "Zensuren-Skala" (1 als beste Stufe ohne explizite Verbalisierung der sechs Zensurenstufen) systematisch bessere Ergebnisse erbringt als die (umgedrehte) Zustimmungs-Skala zur Gesamtzufriedenheit.

Im Hinblick auf die Item-Formulierung haben wir festgestellt, dass die Erfassung des Lernerfolgs durch das Item "Ich habe durch den Kurs viel dazu gelernt" zu einer schlechteren Bewertung medizinsoziologischer Veranstaltungen f?hrt als das Item "Ich habe durch den Kurs neue Kenntnisse gewonnen" (vgl. auch Tabelle 1 [Tab. 1]). M?glicherweise f?hrt die quantitative Akzentuierung des ersten Items dazu, dass bei Veranstaltungen, die ?ber ein relativ geringes Stundenvolumen verf?gen und in denen nicht allein die Vermittlung von Faktenwissen im Vordergrund steht, der Lernerfolg von den Studierenden geringer eingesch?tzt wird. Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Weiterentwicklung des Kurses systematisch auf der offenen und standardisierten Evaluation vorangegangener Kurse aufgebaut wurde. Hierbei wurde auch an dem zu Beginn eher gering eingesch?tzten Lernerfolg angesetzt und in den Vor- und Nachbereitungssitzungen vermehrt theoretisches und empirisches Wissen ?ber die Arzt-Patienten-Beziehung vermittelt.

Befragungszeitpunkt und -kontext scheinen ebenfalls systematische Einfl?sse auszu?ben. Als Hypothese, die weiter zu pr?fen w?re, schlagen wir vor: Je gr??er der Zeitraum zwischen Veranstaltung und Evaluation und je komplexer der Kontext (Evaluation mehrerer F?cher gleichzeitig) ist, desto weniger positiv beurteilen Studierende Veranstaltungen der Medizin-Soziologie (bzw. psychosoziale F?cher allgemein). F?r diese Hypothese gibt es verschiedene Einzelbefunde, die zeigen, dass Studienabschnitts-Evaluationen (z.B. nach dem Physikum) ung?nstiger ausfallen als Evaluationen zum Semesterabschluss und diese wiederum ung?nstiger als Evaluationen in der letzten Sitzung einer Veranstaltung.

Abschlie?end sei auf ein grunds?tzliches Problem verwiesen: Die neue ?AppO fordert f?r alle Veranstaltungen im Abschnitt Medizin I "klinische Bez?ge". Damit verkn?pft sind sicher auch Lernziele, die weniger greifbar sind, z. B. in unserem Kurs ?rztliche Werthaltungen und Kommunikationskompetenz. Die Pr?fungen im 1. Abschnitt der ?rztlichen Pr?fung hingegen sind sehr stark auf Faktenwissen abgestellt. Entsprechend orientieren sich die Studierenden in ihren Erwartungen und W?nschen an Lerninhalt und "Lernerfolg". Die Balance zwischen diesen z. T. widerspr?chlichen Anforderungen ist von den Lehrenden manchmal nicht leicht zu halten. Im Zweifelsfall geben wir in unserem Kurs dem Ziel der Vermittlung von Kommunikations- und Interaktionskompetenz mit den dazugeh?rigen ?rztlichen Werthaltungen den Vorrang.

Literatur

[1] Siegrist J, von dem Knesebeck O, Pfaff H. Die Bedeutung des Faches "Medizinische Soziologie" f?r Lehre und Forschung an medizinischen Fakult?ten in Deutschland. Gesundheitswesen. 2005;67(8-9):312-314.[2] Terzioglu P, Jonitz B, Schwantes U, Borga W. Kommunikative und soziale Kompetenzen - Vermittlung muss im Medizinstudium beginnen. Dtsch Arztebl. 2003;00:A2777-A2279.

[3] Hannich HJ, Wiesmann U. Das Lehrkonzept der Community Medicine in Greifswald und eine erste studentische Evaluation des "fr?hen Patientenkontaktes". Z Allgemeinmed. 2001;77:24-27.

[4] Wiesemann A, Engeser P, Barlet J, Muller-Buhl U, Szecsenyi J. Was denken Heidelberger Studierende und Lehr?rzte ?ber fr?hzeitige Patientenkontakte und Aufgaben in der Hausarztpraxis? Gesundheitswesen. 2003;65(10):572-578.

[5] Kaluza G, Baum E, Schuffel W, Basler HD. "Gespr?che mit chronischen Kranken" - ein innovatives Lehrangebot f?r Medizinstudierende im vorklinischen Studienabschnitt. Z Med Psychol. 2002;11:3-10.

[6] St??el U, von Troschke J. Innovative Ans?tze zur Lehre in den psychosozialen F?chern der ?rztlichen Ausbildung. Freiburg: Deutsche Koordinierungsstelle f?r Gesundheitswissenschaften; 2002.

[7] Petersen C, Busche W, Bergelt C, Huse-Kleinstoll G. Kommunikationstraining als Teil des Medizinstudiums: ein Modellversuch. GMS Z Med Ausbild. 2005;22(1):Doc 08.

[8] van den Bussche H, Weidtmann K, Kohler N, Frost M, Kaduszkiewicz H. Evaluation der ?rztlichen Ausbildung: Methodische Probleme der Durchf?hrung und der Interpretation von Ergebnissen. GMS Z Med Ausbild 2006;23(2):Doc 37.