Naturwissenschaftliche Vorkenntnisse deutscher Studienanf?nger in der Humanmedizin

Marina von D?lmen 1Chris Koliussis 1

Rene Ludwig 1

Johannes Schulze 2

1 Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt/Main, Fachbereich Medizin, Frankfurt/Main, Deutschland

2 Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt/Main, Dekanat des Fachbereich Medizin, Frankfurt/Main, Deutschland

Zusammenfassung

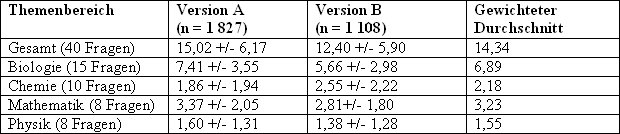

Gute naturwissenschaftliche Vorkenntnisse sind insbesondere f?r den vorklinischen Studienabschnitt wichtig. Wegen der heterogenen Auswahl von Leistungskursen und Abituranforderungen kann jedoch nicht unbedingt von einem einheitlichen Wissensstand ausgegangen werden. Daher wurde versucht, mit einem Testbogen aus insgesamt 40 Aufgaben zur Biologie, Chemie, Mathematik und Physik den Wissensstand der Studienanf?nger in Humanmedizin in Deutschland zu quantifizieren. Der Fragebogen enthielt neben Faktenaufgaben auch Anwendungen vor allem mathematischer und chemischer Prinzipien. Alle Fragen mussten durch Freitextantworten oder Skizzen beantwortet werden. Teilgenommen haben insgesamt 2 935 Studienanf?nger des Wintersemesters 2004/2005 von 14 deutschen Universit?ten (etwa 40% des Jahrganges). Im Mittel wurden 14,34 der 40 Aufgaben richtig beantwortet; etwas bessere Kenntnisse wurden in den 15 Biologiefragen (6,89) und den 8 Mathematikfragen erreicht (3,23), w?hrend vor allem in Chemie (2,18 von 10 Fragen) und Physik (1,55 von 8 Fragen) gro?e Wissensl?cken bestehen. Die Ergebnisse best?tigen, dass die naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse der Studienanf?nger schlecht sind; sie erfordern einen gr??eren Zeitaufwand f?r die Vermittlung des Abiturwissens im ersten vorklinischen Semester. Sinnvoll erscheint alternativ die verpflichtende Teilnahme an Zusatzkursen in diesen F?chern vor Aufnahme des eigentlichen Fachstudiums.

Schlüsselwörter

Zulassung zum Medizinstudium, Eingangstest, Vorkenntnisse, Naturwissenschaften

Einleitung

Sp?testens seit der Einf?hrung von Grund- und Leistungskursen sind die Leistungen der deutschen Abiturienten nicht mehr vergleichbar, wie die Ergebnisse der PISA-Studie dokumentieren. Diese Heterogenit?t beruht auf der konkreten Auswahl der Oberstufenf?cher, der Tiefe der Stoffvermittlung, der Auswahl der Oberstufenthemen sowie dem Engagement und den Schwerpunkten der Lehrer. Andererseits findet die Auswahl der Medizinstudierenden weitgehend bzw. ausschlie?lich auf der Basis der erzielten Abiturnoten statt. Dies f?hrt dazu, dass vor allem die vielen Aspiranten mit eher mittleren schulischen Leistungen ihre Oberstufenf?cher prim?r nach dem Kriterium guter Noten ausw?hlen. Nur wirklich gute Sch?ler k?nnen sich den "Luxus" leisten, Oberstufenf?cher nach den sp?ter geforderten Wissensbereichen auszuw?hlen.

Das Prinzip "Note vor Fach" hat dazu gef?hrt, dass die Studienanf?nger vor allem in zulassungsbeschr?nkten F?chern mit zunehmend schlechteren Vorkenntnissen an die Universit?ten str?men. Dieses Faktum wird von den Dozenten beklagt, es existieren aber bisher kaum konkrete Daten zum Wissensstand oder der Probleml?sungskompetenz der Studierenden. Andererseits wird aus England, den USA und Australien belegt, dass vor allem gute Kenntnisse in Mathematik, Chemie und Physik den Studienerfolg und die Abbrecherquote vorhersagen k?nnen [1], [2]; auch die Korrelation der Abiturnote mit dem Physikumserfolg [12] kann gleichartig interpretiert werden.

Um einen ?berblick ?ber das bei den Studienanf?ngern vorhandene und nutzbare naturwissenschaftliche Wissen zu bekommen, wurden im WS 2003/2004 am Fachbereich Medizin die Studienanf?nger auf freiwilliger Basis gebeten, den im Folgenden vorgestellten Fragebogen (in nur leicht modifizierter Form) zu beantworten (Schulze, unver?ffentlichte Daten). Obwohl nur etwa 20% der Studienanf?nger an diesem Test teilnahmen, waren die Ergebnisse ern?chternd. Um diese Befunde zu best?tigen (oder zu falsifizieren), wurden zum WS 2004/2005 alle Studiendekanate gebeten, ihre Studienanf?nger an einem bundesweiten Test teilnehmen zu lassen. Insgesamt 14 Fachbereiche und Fakult?ten kamen dieser Bitte nach. Im Folgenden werden die im Fragebogen verwendeten Aufgaben sowie die summativen Ergebnisse dargestellt.

Methoden

Teilnehmer

Alle Dekanate der medizinischen Fachbereiche und Fakult?ten wurden angeschrieben, ob ein Interesse an der Teilnahme dieser Studie besteht. An der Studie nahmen insgesamt 2.935 Studierende teil, die zum Wintersemester 2004/2005 neu zum Medizinstudium zugelassen worden waren. Alle Teilnehmer schrieben den unangek?ndigten Test in den ersten 4 Semesterwochen w?hrend einer Pflichtlehrveranstaltung, um eine m?gliche Verf?lschung der Antworten durch den Unterrichtsstoff der ersten Wochen zu minimieren. Durch die Verankerung an eine Pflichtveranstaltung wurde sichergestellt, dass kein Teilnahmebias auftrat. W?hrend der Testdurchf?hrung wurden nur geringe Kontrollen auf Abschreiben durchgef?hrt, um Freiwilligkeit und Kooperation der Studierenden sicherzustellen.

Fragebogen

Die Fragen wurden von J. Schulze formuliert auf der Basis des Oberstufenlehrstoffes deutscher Gymnasien, und im WS 2003/2004 an freiwilligen Teilnehmern des 1. vorklinischen Semesters der J.W.G-Universit?t Frankfurt getestet. Die Fragen wurden so formuliert, dass eine Antwort nicht vorgegeben war. Sie decken Lehrstoff der Gymnasien bis zur Klasse 12 ab, sie enthalten keine Lehrinhalte, die nur in Leistungskursen vermittelt werden. Um eine eindeutige Auswertung zu erm?glichen, wurden die Inhalte auf die F?cher Biologie, Chemie, Mathematik und Physik beschr?nkt. Sprachliche Kenntnisse, vor allem Englischkenntnisse, wurden nicht gefragt. Um das Abschreiben etwas zu erschweren, wurden etliche Fragen leicht variiert und die Klausur in zwei Versionen A und B gestellt.

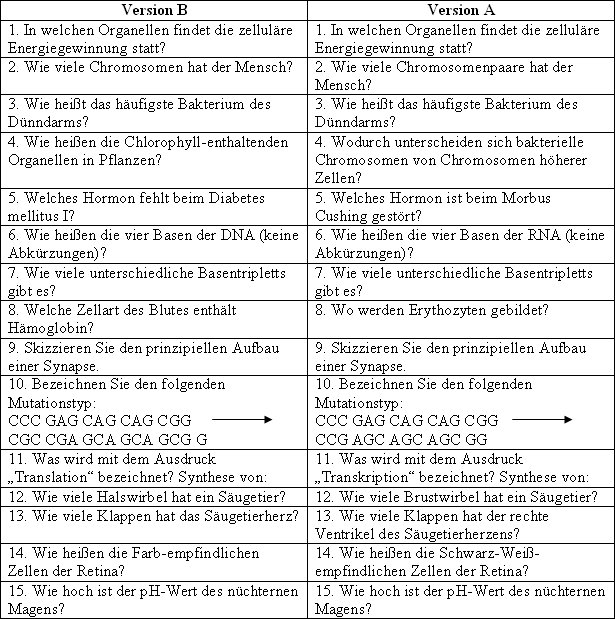

Biologie

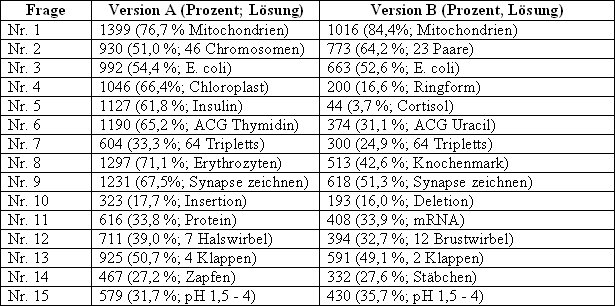

Entsprechend der Gewichtung der Biologie als Grundlage f?r das Studium der Humanmedizin, aber auch wegen des h?ufig gew?hlten Leistungskurses Biologie wurden aus diesem Fachgebiet 15 Fragen ausgew?hlt (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Dabei entfielen 4 Fragen auf Zellaufbau und -funktion (Fragen 1, 4, 8, 9), 5 Fragen auf Genetik (Fragen 2, 6, 7, 10, 11), 3 Fragen auf Anatomie (Fragen 12, 13 und 14) sowie 3 sonstige Fragen (Fragen 3, 5 und 15). W?hrend die Fragen 1, 5, 7, 9, 10 und 11 gut beantwortet werden konnten, wenn das Verst?ndnis der zugrunde liegenden Mechanismen vorliegt, befassen sich die ?brigen 9 Fragen mehr mit Faktenlernen und dem Wissen der grundlegenden Nomenklatur.

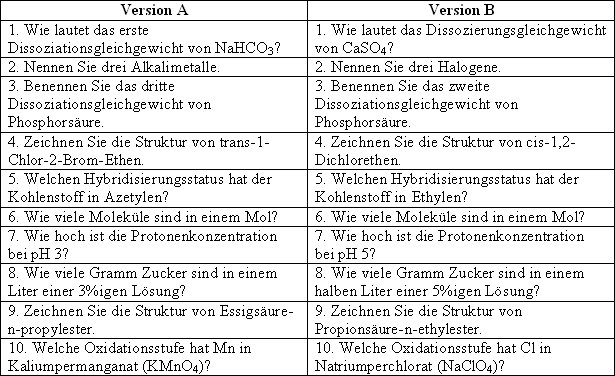

Chemie

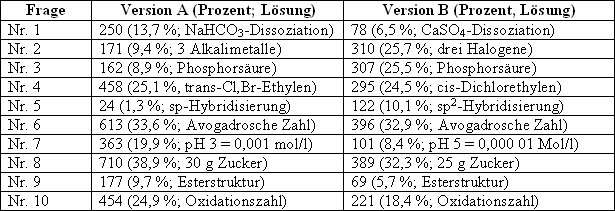

10 Fragen wurden aus der Chemie gew?hlt (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Hiervon waren drei Fragen zum enzyklop?dischen Wissen (Fragen 2, 5 und 6), vier Fragen zur Struktur (Fragen 1, 3, 4 und 9). Chemisches Rechnen wurde in drei Fragen verlangt (Fragen 7, 8 und 10). Das Verst?ndnis chemischer Konzepte war f?r die Beantwortung der Fragen 1, 3, 4, 7, 9 und 10 wichtig, w?hrend die anderen vier Fragen auch ohne Verst?ndnis der Zusammenh?nge beantwortet werden konnten.

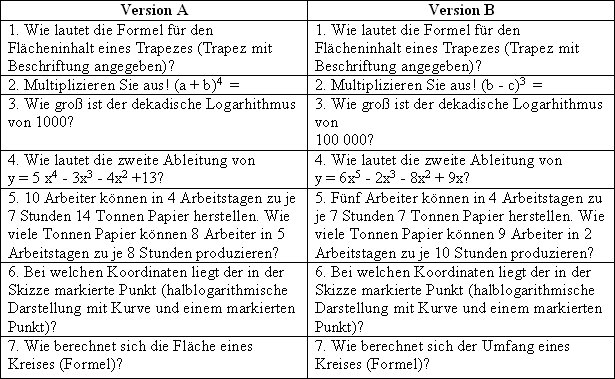

Mathematik

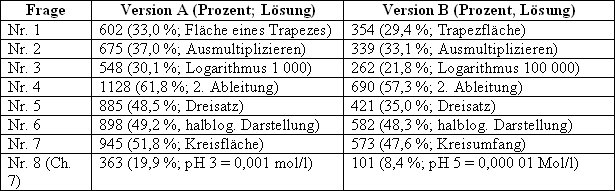

Sieben Fragen aus der Mathematik sind in der Tabelle 3 [Tab. 3] zusammengestellt. F?r alle Aufgaben war mathematisches Verst?ndnis erforderlich, teilweise umfassten diese Aufgaben Lernstoff der Mittelstufe (binomische Formeln - Frage 2; Kreis- und Trapezgeometrie - Frage 1 und 7; Dreisatz - Frage 5). Die Frage 7 der Chemie - Wissen um den negativen dekadischen Logarithmus zur Berechnung der Protonenkonzentration bei pH 5 bzw. pH 3 - ist inhaltlich identisch zur Frage 3 in der Mathematik. F?r die summative Auswertung des mathematischen Wissens wurden die Ergebnisse dieser Frage bei beiden Wissensbereichen ber?cksichtigt.

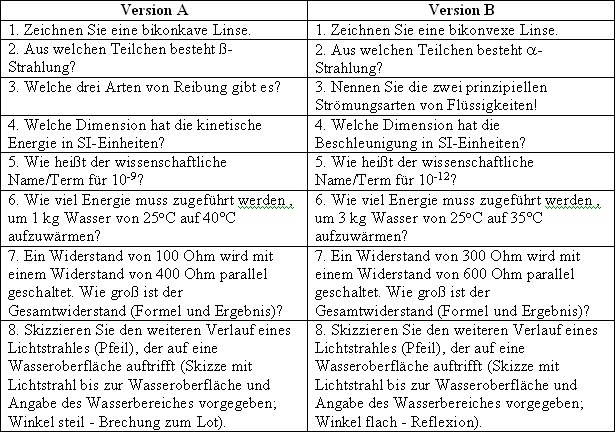

Physik

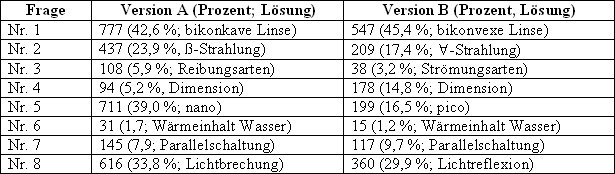

Aus der Physik wurden 8 Fragen gestellt (siehe Tabelle 4 [Tab. 4]). Dabei waren 4 (bzw. 5) Fragen durch Faktenwissen zu beantworten (Fragen 2, 3, 4 und 5, evtl. Frage 1), w?hrend f?r die ?brigen Fragen (6, 7 und 8) die physikalischen Prinzipien der W?rmeaufnahme, Parallelschaltung von Widerst?nden und Lichtbrechung verstanden sein mussten.

Auswertung

Alle Frageb?gen wurden in eine Datenmaske ?bertragen; die Bewertung der L?sungen als falsch oder richtig erfolgte automatisch. Unklare Antworten wurden durch einen Bewerter (J. Schulze) von Hand nachkorrigiert. Jede Antwort wurde nur als "falsch" oder "richtig" gewertet. Die Versionen A und B wurden getrennt ausgewertet und Mittelwert und Standardabweichung errechnet. Als gewichteter Mittelwert wurde die Summe der mit der Teilnehmeranzahl der Version multiplizierten Prozentzahlen, dividiert durch die Gesamtzahl der Teilnehmer errechnet.

Ergebnisse

Die Version A wurde von insgesamt 1827 Studierenden bearbeitet, die Version B von 1108 Studierenden. Die teilnehmenden Fakult?ten sowie die Anzahl der von jeder Universit?t teilnehmenden Studierenden sind in der Tabelle 5 [Tab. 5] zusammengestellt. Die Gesamtzahl der Teilnehmer entspricht etwa 40% der Studienanf?nger in Humanmedizin, die Ergebnisse k?nnen damit als repr?sentativ gelten.

Die Auswertung erfolgte getrennt f?r jede Frage und f?r jede Version. Die Tabelle 6 [Tab. 6] gibt die Anzahl der richtigen Antworten f?r die vier Themenbereiche wieder (jeweils Angabe von Mittelwert und Standardabweichung f?r die beiden Versionen, sowie gewichteter Mittelwert). Die Fragen der Version B waren f?r die Studierenden offensichtlich etwas schwerer als in der Version A; w?hrend von den 40 Fragen der Version A im Mittel 15,02 von 40 Fragen (37,55%) richtig beantwortet wurden, sind dies in der Version nur 12,40 Fragen (31,0%). Diese Unterschiede sind vor allem auf die Fragen zur Biologie und Mathematik zur?ckzuf?hren, w?hrend die Chemiefragen der Version B offensichtlich leichter waren.

Sowohl insgesamt, als auch in den einzelnen F?chern wurden von den Studierenden im Mittel weniger als die H?lfte der Aufgaben richtig beantwortet. Dies trifft insbesondere f?r Physik (Version A: 1,60 von 8 Fragen = 20% richtig Antworten; Version B: 1,38 von 8 Fragen = 17,25%) und Chemie (Version A: 1,86 von 10 Fragen = 18,6%, Version B: 2,55 von 10 Fragen = 25,5%) zu; in diesen F?chern wurden weniger als ein Viertel der Fragen von den Studierenden gekonnt. Etwas besser waren die Ergebnisse in Mathematik (Version A: 3,37 von 8 Fragen = 42%; Version B: 2,81 von 8 Fragen = 35%) und Biologie (Version A: 7,41 von 15 Fragen = 49,4%; Version B: 5,66 von 15 Fragen = 37,7%). Andererseits ist hierbei zu ber?cksichtigen, dass insbesondere in diesen beiden Bereichen Fragen zum Mittelstufenstoff verst?rkt vertreten waren (Biologie Fragen 12, 13, 14; Mathematik: Fragen 1, 2, 5, 7).

Aufschlussreich ist auch eine Aufschl?sselung der Punktzahlen nach Einzelfragen. In den Tabellen 7 - 10 [Tab. 7] [Tab. 8] [Tab. 9] [Tab. 10] ist diese f?r die vier Themenbereiche wiedergegeben. Weitgehend ?bereinstimmende Ergebnisse werden erhalten, wenn die Fragen identisch gestellt waren (Fragen Biologie 1, 3, 7, 9; Chemie 6) oder sehr eng zusammenh?ngendes Wissen oder F?higkeiten abfragten (Biologie 10 bis 15; Chemie 4, 7 bis 10; Mathematik 1 bis 7, Physik 1 bis 3, 6 bis 8), waren die Unterschiede zwischen den Versionen meist geringer als 10% des gr??eren Prozentwertes. Die Unterschiede zwischen den Gruppen k?nnen auf die nicht intensiv durchgef?hrten Aufsicht und ein unterschiedliches Ausma? an Kopieren zur?ckgef?hrt werden. Aufgrund der insgesamt niedrigen Quoten richtiger Antworten f?hrte dies allerdings im Wesentlichen zum Fehlerkopieren, wie aus den Einzelergebnissen gut zu ersehen ist. Ein gr??erer Einfluss auf das Ergebnis erscheint allerdings unwahrscheinlich, insbesondere bei den Fragen, bei denen ein sehr niedriges Wissen vorhanden war.

Auffallend ist die sehr geringe Rate richtiger Antworten in der Chemie. Weniger als 10% richtige Antworten wurden in den Fragen 5 (Hybridisierungszustand von Ethylen bzw. Azetylen) und 9 (Zeichnen einer Esterstruktur) erzielt; beide Inhalte sind z.B. im Lehrplan Bayerns als Stoff der Klasse 12 angegeben (

Aufschlussreich waren die in der Biologie, Frage 9 (Zeichnen einer Synapse) erhaltenen Skizzen. Zum Teil liebevoll angefertigte Skizzen zeigten ausschlie?lich das Prinzip der motorischen Endplatte; diese Frage kann bei einer weitergehenden Auswertung offensichtlich als Kriterium gewertet werden, ob der Test ernsthaft bearbeitet worden ist. Der vergleichbar hohe Anteil an Studierenden, die alle vier Basen der DNA angeben konnten, kontrastiert mit der wesentlich geringeren Anzahl richtiger Angaben f?r die Basen der mRNA; die Unterschiede waren fast ausnahmslos darauf zur?ckzuf?hren, dass Uracil nicht gewusst wurde. In ?hnlicher Weise war die Kenntnis einzelner Halogenen deutlich besser als die der Alkalimetalle. In beiden Fragen war auff?llig, dass zwar einige der geforderten Namen gewusst wurden (Adenin, Cytosin, Guanin; bzw. Natrium und Kalium), die vierte Base bzw. das dritte Alkalimetall aber gr??ere Schwierigkeiten bereitete.

F?r die Autoren ?berraschend war das Ergebnis bei den Fragen, bei denen die Anwendung mathematischer Regeln gefordert wurde. Ein etwas komplizierterer Dreisatz, bei der aus den gegebenen Angaben die Umformulierung der Fragestellung auf die relevante Gr??e von Mannstunden (Anzahl Arbeiter x Arbeitstage x Stunden) gefordert wurde, wurde von mehr als der H?lfte der Teilnehmer nicht richtig gel?st. Auch die Kenntnis logarithmischer Zahlen erscheint nicht unbedingt gegeben. Dies zeigt sich sowohl in der Frage 3 der Mathematik als auch bei der umgekehrt formulierten Frage zum pH-Wert (Mathematik 8 bzw. Chemie 7).

Die relativ besten Ergebnisse wurden erhalten, wenn nach allgemein bekannten Fakten gefragt wurde. So kennen fast alle Studierenden Mitochondrien, ein fast gleich gro?er Anteil kennt Chloroplasten. Selbst die Avogadro'sche Konstante wurde von 33% richtig angegeben. Dies trifft jedoch nur begrenzt auf physikalische Begriffe zu. Reibungsarten bzw. Str?mungsarten wurden kaum richtig angegeben; auch bei Dimensionen konnten nur wenige Studierende den Zahlen 10

Diskussion

Von der Durchf?hrung des unangek?ndigten Tests her wird nur gut verf?gbares Wissen gemessen, welches bei den Studierenden pr?sent ist und mit denen sie jederzeit arbeiten k?nnen. Unter Pr?fungsbedingungen (Abitur, Klausur) ist davon auszugehen, dass bei Kenntnis der Themen fast alle Studierenden in der Lage gewesen w?ren, alle Fragen richtig zu beantworten. Ein Blick in die Abituraufgaben der L?nder mit Zentralabitur zeigt dies deutlich. Andererseits zeigen die Ergebnisse, dass eine intensive Wiederholung sinnvoll ist bzw. eine explizite Benennung der F?higkeiten, die f?r ein erfolgreiches Studium gefordert werden, den Studierenden als Leitfaden dienen kann. Trotz der subjektiven und nicht vollst?ndigen Abdeckung der Anforderungen sind alle abgefragten Fakten oder Prinzipien f?r den vorklinischen Lehrinhalt relevant; die meisten F?higkeiten sind auch im klinischen Studium immer wieder in unterschiedlichen F?chern notwendig. Die erhobenen Daten dienen als Ausgangspunkt f?r eine Korrelation der vorhandenen Kenntnisse mit den Abiturnoten, dem fachspezifischen Studienerfolg und dem Studienabbruch.

In vielen Artikeln und Kommentaren wird darauf hingewiesen, dass belegbare naturwissenschaftliche Kenntnisse zu Studienbeginn zwar den Studienerfolg der ersten Semester vorhersagen, jedoch zu sp?teren Zeitpunkten nicht mehr mit dem Erfolg korrelieren. In angels?chsischen L?ndern erfolgt die Zulassung vielfach ?ber einen spezifischen Test (Medical college admission test MCAT - USA; graduate Australian medical school admission test GAMSAT; Medical school admission test MSAT - Gro?britannien; [11]). Julian [6] findet, dass durch den MCAT-Test der Studienerfolg besser vorhergesagt wird als durch die den Schulnoten ?quivalenten "undergraduate grade point average"-Werte (uGAP). Entsprechendes gilt f?r die Noten naturwissenschaftlicher F?cher bei der Zulassung zum Medizinstudium in Gro?britannien; sie erkl?ren etwa 50% der Varianz in den Examensleistungen [4], [7]. Auch die Studienabbrecherquote ist bei Studierenden mit guten Vornoten geringer [8], der sp?tere Studienerfolg bzw. die berufliche Karriere wird wiederum nur unzureichend prognostiziert [10]. Unklar ist, ob die Defizite von den Studierenden durch einen erh?hten Lernaufwand ausgeglichen werden, oder ob nichtakademische Faktoren einen wesentlichen Einfluss auf den Studienerfolg haben. Bisherige Untersuchungen zu Pers?nlichkeitskriterien (emotionale Stabilit?t, Extroversion, Experimentierfreudigkeit, Umg?nglichkeit, Verantwortungsbewusstsein), Geschlecht, Herkunft, Lernstil, Interviews, Referenzen, Bewerbungsschreiben haben (noch?) keinen besseren Pr?diktor gefunden. Die Diskussion ?ber den geeigneten Zulassungstest ist noch nicht abgeschlossen und wird gelegentlich auch emotional gef?hrt [5], [9], [11].

Es bleibt abzuwarten, ob ein analoger Test einen besseren pr?diktiven Wert hat als die ungewichtete, l?nder- und/oder f?cherspezifisch gewichtete Abiturnote. Der bis 1997 durchgef?hrte "Medizinertest" (TIMSS), der ebenfalls naturwissenschaftliche Kenntnisse und F?higkeiten als Teil enthielt, wurde abgeschafft, weil aufgrund gesunkener Bewerberzahlen keine Notwendigkeit mehr gesehen wurde [3]. In der Schweiz, Belgien und neuerdings in ?sterreich wurde bzw. wird dieser Test derzeit verwendet.

Unabh?ngig von einer Nutzung als Selektionsinstrument erscheint es f?r die medizinischen Fachbereiche und Fakult?ten sinnvoll, Eingangsqualifikationen spezifisch und explizit zu benennen. Hierdurch kann den Studienbewerbern ein Anhalt gegeben werden, welches Schulwissen relevant ist und ggfs. - auch nach dem Abitur bzw. w?hrend der ersten Studienwochen - vertieft werden muss. Hierdurch w?rde ein deutliches Signal an die Studienbewerber gesandt, dass die Auswahl der Leistungskurse einerseits f?r den Notendurchschnitt, andererseits aber auch f?r die Studienvoraussetzungen relevant ist. Die bisherige Aufgabe des ersten vorklinischen Semesters, gleichm??ige Vorkenntnisse herzustellen, w?rde damit zugunsten des Fachstudiums verringert. In analoger Weise zeigen die Daten auf, in welchen Bereichen derzeit zu Studienbeginn ein Nachholbedarf, zumindest aber ein ?bungsbedarf f?r die Studierenden besteht. Das langfristige Ziel muss dabei sein, dass durch die Abituranforderungen ein gleichm??igerer Kenntnisstand erreicht wird, die Universit?ten die Mindestanforderungen bei Studienbeginn definieren und eine gr??tm?gliche ?bereinstimmung der Studienbeginn erleichtert wird.

Literatur

[1] Arulampalam W, Naylor R, Smith J. Factors affecting the probability of first year medical student dropout in the UK: a logistic analysis for the intake cohorts of 1980-92. Med Educ. 2004;38(5):492-503.[2] Craig PL, Gordon JJ, Clark RM, Langendyk V. Prior academic background and student performance in assessment in a graduate entry programme. Med Educ. 2004;38(11):1164-1168.

[3] Driesen, O. "Mediziner-Test": Nicht aus der Welt. Dtsch Arztebl. 1997;94:A-1186.

[4] Ferguson E, James D, Madeley L. Factors associated with success in medical school: systematic review of the literature. Br Med J. 2002;324(7343):952-957.

[5] Howes, D. Selection of medical students - How can medical schools produce good doctors if political dogma restricts them? BJM. 2002;325(7362):495.

[6] Julian ER. Validity of the Medical College Admission Test for predicting medical school performance. Acad Med. 2005;80(10):910-917.

[7] McManus IC, Powis DA, Wakeford R, Ferguson E, James D, Richards P. Intellectual aptitude tests and A levels for selecting UK school-leaver entrants for medical school. Br Med J. 2005;331(7516):555-559.

[8] McManus IC, Smithers E, Partridge P, Keeling A, Fleming PR. A levels and intelligence as predictors of medical careers in UK doctors: 20 year prospective study. Br Med J. 2003;327(7407):139-142.

[9] Nicholson S. Commentary: The benefits of aptitude testing for selecting medical students. Br Med J. 2005;331(7516):559-560.

[10] Rolfe IE, Pearson S, Powis DA, Smith AJ. Time for a review of admission to medical school? Lancet. 1995;346(8986):1329-1333.

[11] Story M, Mercer A. Selection of medical students: an Australian perspective. Int Med J. 2005;35(11):647-649.

[12] Voigtmann, K. Welche M?glichkeiten bietet die Pr?fungsstatistik den Hochschulen f?r ihre Evaluationsprogramme? Mainz: IMPP; 1997.