M?glichkeiten und Grenzen der Fragebogen-gest?tzten Erhebung von Soft skills als Zulassungskriterien zum Medizinstudium

Cornelia Bucksch-Beudt 1Anna B?chel 2

Stefan Berkhoff 2

Steffi Janko 2

Andreas Kirchhoff 2

Julia Kompatscher 3

Hans-Georg Kraft 4

Sandy Kujumdshiev 2

Frank N?rnberger 5

Falk Ochsendorf 6

Moritz Rehner 2

Johannes Schulze 1

1 JWG-Universit?t Frankfurt/Main, Dekanat des Fachbereiches Medizin, Frankfurt/Main, Deutschland

2 JWG-Universit?t Frankfurt/Main, Fachbereich Medizin, Frankfurt/Main, Deutschland

3 Medizinische Universit?t Innsbruck, Fachbereich Medizin, Innsbruck, ?sterreich

4 Medizinische Universit?t Innsbruck, Institut f?r Medizinische Genetik, Innsbruck, ?sterreich

5 JWG-Universit?t Frankfurt/Main, Fachbereich Medizin, Studiendekan, Frankfurt/Main, Deutschland

6 JWG-Universit?t Frankfurt/Main, Dermatologische Klinik, Frankfurt/Main, Deutschland

Zusammenfassung

Mit der Neuregelung der Studienplatzverteilung von 2005 haben die Universit?ten in Deutschland die M?glichkeit, bis zu 60% der Studienpl?tze nach universit?tseigenen Kriterien zu vergeben. Implizit wird vom Gesetzgeber und der ?ffentlichen Meinung gefordert, nicht-leistungsbezogene Kriterien und Pers?nlichkeitsmerkmale verst?rkt zur Bewerberauswahl einzusetzen (Motivation, Identifikation, Vermeidung von Fehlvorstellungen). Da in Anbetracht der Bewerberzahlen m?ndliche Auswahlgespr?che als ungeeignet erscheinen, wurde vom Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe Universit?t ein Fragebogen entworfen, um nichtschulische Leistungen zu erfassen. Dieser Fragebogen wurde am Beginn des Wintersemesters 2005/2006 von allen Studienanf?ngern der JWG-Universit?t Frankfurt und der Medizinischen Universit?t Innsbruck ausgef?llt. Entgegen der initialen Erwartungen der Verfasser gaben nur etwa 15% Prozent Medizin-spezifische berufliche Vorerfahrungen an (Rettungsdienst, Ausbildung als Krankenschwester/pfleger oder ?hnliches); dagegen wurden von etwa 60% angegeben, mindestens ein Musikinstrument zu spielen oder l?nger sportlich aktiv gewesen zu sein. Die Zusammenstellung der Selbstangaben zeigt, dass Medizin-relevante Vorkenntnisse nur bei einem kleinen Anteil der Studienbewerber in gr??erem Umfang vorhanden sind. Aufgrund der gro?en Streuung in der Art und Dauer der angegebenen Vorleistungen sollte die Erhebung von Parametern zur Beurteilung von soft skills, z.B. durch Online-Fragebogen, als (Vor)Selektionsinstrument nur sehr vorsichtig eingesetzt werden.

Schlüsselwörter

Soft skills, Medizinstudium, Zulassungskriterien, Eignungspr?fung

Einleitung

Durch das Siebte Gesetz zur ?nderung des Hochschulrahmengesetzes (HRG?ndG) vom 28. August 2004 wurde den Universit?ten erm?glicht, bis zu 60% der Studienpl?tze nach internen Kriterien zu vergeben. Neben fachspezifischen Noten und Studierf?higkeitstests wird als geeignetes Kriterium auch ein Auswahlgespr?ch vorgeschlagen, in welchem Motivation, Identifikation mit dem ?rztlichen Beruf sowie die Vorstellungen ?ber das Medizinstudium bewertet werden sollen. W?hrend die F?higkeit zu Lernen und Wissen ?ber die Abiturnote scheinbar objektiv erfasst werde kann, k?nnen diese Faktoren sowie damit verbundene Pers?nlichkeitsmerkmale, Grundeinstellungen oder Verhaltensweisen kaum objektiv beurteilt werden. Diese werden daher im Folgenden als "soft skills" bezeichnet. Vor allem in der Presse wurde der Ruf laut, neben Abiturleistungen auch diese "soft skills" mit in die Auswahlkriterien einzubeziehen, z.B. im Rahmen von Auswahlgespr?chen (z.B. Die Zeit, 2.12.2004, SZ vom 15. 12. 2004).

Zum Wintersemester 2005/2006 haben etwa 41 000 Studienbewerber sich um einen Platz in Humanmedizin beworben. Selbst wenn die Studienbewerber im Durchschnitt nur an drei Universit?ten an einem Auswahlgespr?ch teilnehmen, w?rde dies f?r die JWG-Universit?t bedeuten, etwa 3 000 Auswahlgespr?che durchf?hren zu m?ssen. Dieser Aufwand erscheint nicht leistbar. Selbst die Bewertung einer entsprechenden Anzahl mehrseitiger Motivationsschreiben ist mit einem vergleichbaren Aufwand verbunden. Daher muss schon aus Praktikabilit?tserw?gungen ein weniger aufw?ndiger Auswahlschritt f?r eine Vorauswahl durchgef?hrt werden.

Die f?r die T?tigkeit als Arzt notwendigen soft skills sind nicht validiert; allgemein erw?hnt werden Kommunikations- und Teamf?higkeit, Konfliktl?sung, Belastbarkeit, Eigenverantwortung, Organisationstalent oder Einf?hlungsverm?gen. Diese Eigenschaften werden immer wieder in den "Lebensbildern" der Deutschen Medizinischen Wochenschrift als wichtige Faktoren der eigenen Berufsaus?bung genannt. F?r eine Ber?cksichtigung im Rahmen der Studienzulassung ist es dabei unbedingt erforderlich, eine juristisch nachvollziehbare Bewertung dieser Faktoren zur Erstellung einer Rangliste vorzulegen. Eine reine Ber?cksichtigung als notwendiges Kriterium, welches jedoch keinen Einfluss auf die Reihung der Bewerber hat, wird sehr schnell unterlaufen werden.

Hintergrund dieser Arbeit war die ?berlegung, dass ?ber l?ngere Zeitr?ume erbrachte Aktivit?ten die schwer messbaren Eigenschaften ("soft skills") eines/r Kandidaten/in besser erkennen lassen k?nnten als ein Auswahlgespr?ch. Deshalb hat im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Kommission des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang-Goethe-Universit?t (JWG) Frankfurt/Main (Ffm) einen Fragebogen konzipiert, um in den f?nf Gebieten "fachspezifische Vorkenntnisse", "akademische herausragende Leistungen", "musische Leistungen", "soziales Engagement" und "sportliche Leistungen" die extracurricularen Leistungen von Studienbewerbern zu erfassen. Dieser Fragebogen soll zuerst im Rahmen einer Statuserhebung die Durchf?hrbarkeit sicherstellen und Informationen liefern, welche Leistungen bei einer Selbstauskunft erwartet werden k?nnen. Hierzu wurden alle Studienanf?nger der JWG-Universit?t Frankfurt (Ffm) sowie der Medizinischen Universit?t Innsbruck (Ibk) befragt. W?hrend in Deutschland die Studienanf?nger nach Abiturnoten und Wartezeit zugelassen worden sind, erfolgte zum Wintersemester 2005/2006 in ?sterreich letztmalig eine Zulassung zum Studium unabh?ngig von Abiturnote oder Wartezeit. Auf Grund eines EuGH Urteils vom 7.7.2005 wurden die ?sterreichischen Universit?ten gezwungen, Studienwerber aus EU L?ndern nach den gleichen Kriterien aufzunehmen wie inl?ndische Bewerber. Dies f?hrte zu einem entsprechenden Ansturm von deutschen Studienwerbern, die die NC H?rde nicht geschafft hatten.

Wir stellen hier die Struktur des Erhebungsbogens vor, und geben eine ?bersicht ?ber die von den zum WS 2005/2006 zugelassenen Studienanf?ngern angegebenen Vorleistungen.

Methoden

Initial wurden nach Praktikabilit?tskriterien (definierte T?tigkeiten/Kenntnisse, Belegbarkeit dieser Kenntnisse, Nachpr?fbarkeit) von einer Arbeitsgruppe der JWG Universit?t Ffm f?nf Bereiche festgelegt, von denen erwartet wurde, dass sie als Indikatoren f?r soft skills geeignet sein k?nnten. Nicht ber?cksichtigt wurden Eigenschaften, T?tigkeiten und Kenntnisse, die sich im Rahmen einer Selbstauskunft nicht zuverl?ssig erheben lassen, z.B. Motivation. Im Fragebogen wurden die folgenden f?nf Felder ber?cksichtigt:

- fachspezifische Vorkenntnisse zur Berufsfelderkundung und Einarbeitung in medizinisches Denken und Handeln; Motivation zum Arbeiten im medizinischen Beruf

- akademische herausragende Leistungen als Parameter f?r Motivation, Leistungsbereitschaft, zielgerichtetes Handeln, Durchhalteverm?gen und Forschungsf?higkeit;

- musische Leistungen als Parameter f?r Leistungsbereitschaft, Motivation und Koordinationsf?higkeit;

- soziales Engagement als Parameter f?r Empathie, Teamf?higkeit und Menschenkenntnis;

- sportliche Leistungen als Parameter f?r Durchsetzungsverm?gen, Belastbarkeit, Zielstrebigkeit.

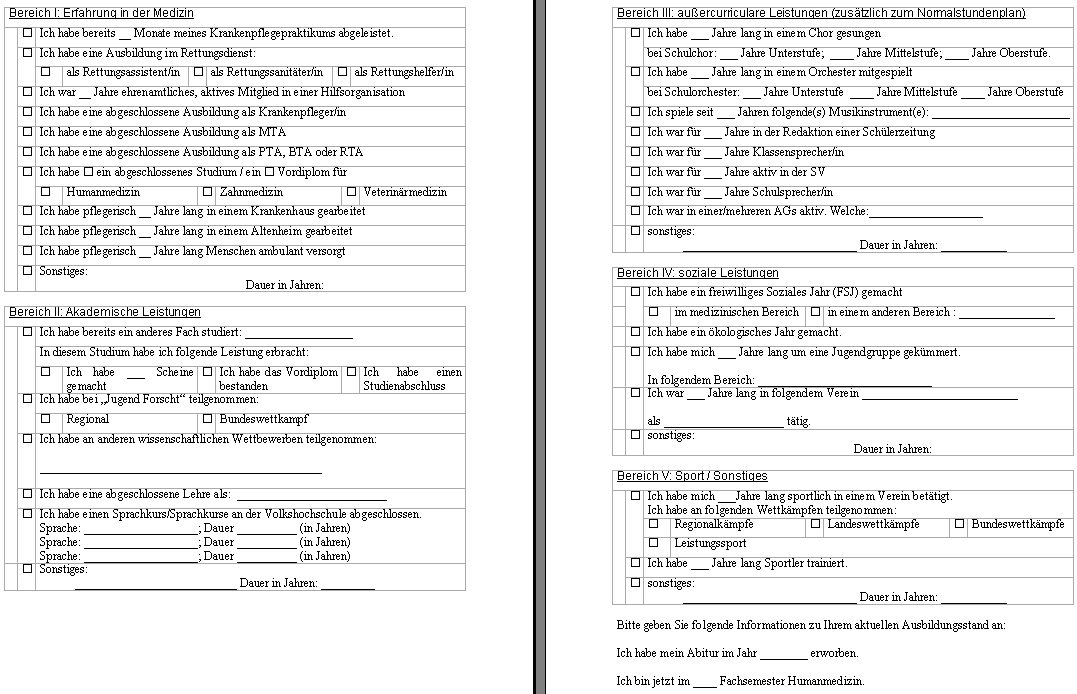

Innerhalb jedes Feldes wurden diejenigen Parameter gezielt abgefragt, bei denen entweder eine hohe Relevanz angenommen wurde (z.B. Ausbildung im medizinischen Beruf) oder angenommen wurde, dass von einem hohen Prozentsatz der Studierenden entsprechende Vorleistungen erbracht worden sind. Der Fragebogen ist in der Abbildung 1 [Abb. 1] wiedergegeben.

Eine Gewichtung wurde im Erhebungsbogen nicht explizit vorgenommen. Auch nicht durch vorgegebene Alternativen abgedeckte Angaben, die als Freitext eingegeben wurden, sind nur qualitativ ber?cksichtigt; im Rahmen dieser Arbeit wurden Freitextangaben als "in diesem Feld angegebene Leistung" gewertet.

Eine Anonymisierung wurde durch Panelisierung vorgenommen. Hierbei erzeugen die Teilnehmer aus pers?nlichen Daten einen Schl?ssel, der bei wiederholten Befragungen reproduziert werden kann. Durch Verwendung eines identischen Schl?ssels k?nnen die Ergebnisse dieses Fragebogens mit sp?teren Studienleistungen korreliert werden.

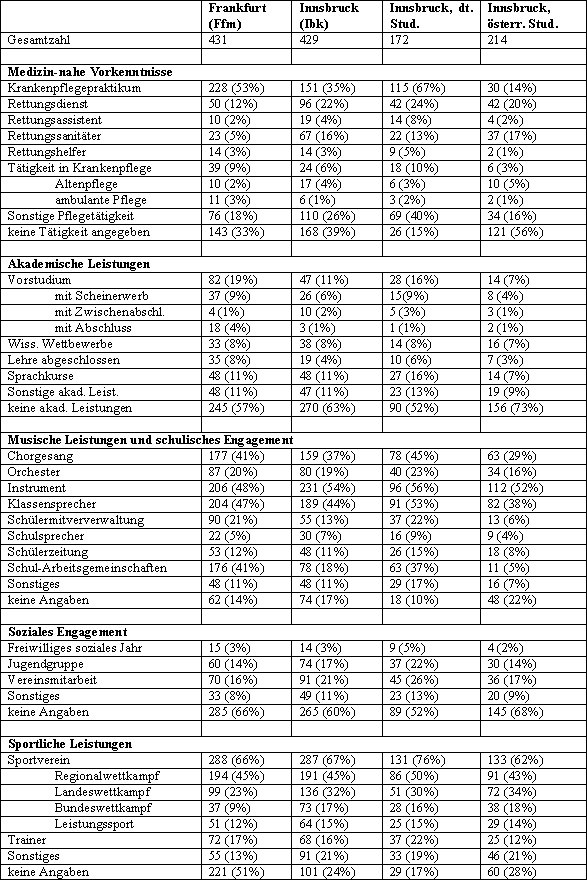

An der Erhebung nahmen 431 Studierende der Medizin der JWG-Universit?t Frankfurt sowie 429 Studierende der Medizinischen Universit?t Innsbruck teil. Die Daten wurden summarisch ausgewertet, d.h. ausgewertet wurde nur die Angabe, dass eine Leistung erbracht worden ist, ohne eine Gewichtung der Intensit?t dieser Leistung. F?r die Teilnehmer der Medizinischen Universit?t Innsbruck wurden au?erdem Untergruppen gebildet aus 172 Studierenden, die ein deutsches Abitur besa?en, und 214 Studierenden mit ?sterreichischer Matura. 45 Studierende besa?en entweder eine Hochschulzugangsberechtigung aus Drittstaaten oder waren nicht eindeutig zuzuordnen. Alle Angaben wurden auf die Gesamtzahl der Gruppen bezogen.

Ergebnisse

Soft skills sind f?r den Patientenkontakt wesentlich und sollten bereits bei Studienanf?ngern gut ausgebildet sein. Die Ber?cksichtigung von Soft skills bei der Bewerberauswahl wird immer wieder gefordert; bisher fehlen im deutschsprachigen Raum jedoch Methoden zur effizienten Erfassung von Parametern, die f?r soft skills prognostisch valide sind. Im Rahmen einer Vorstudie haben wir versucht, nichtschulische belegbare Aktivit?ten zu erheben, die in einer nachfolgenden Studie auf ihre prognostische Eignung f?r den Studienverlauf weiter untersucht werden k?nnten. Die im Fragebogen (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]) enthaltenen Items wurden selektioniert, um h?ufige, belegbare und eventuell quantifizierbare Aktivit?ten zu erheben. Nicht objektiv belegbare (z.B. Interesse am Fach), nicht objektivierbare oder trainierbare Items, sowie Parameter, die eine Pr?senztestung erfordern (Motivationsfragebogen), wurden nicht erhoben.

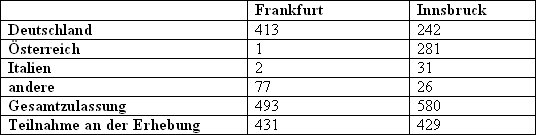

An der Medizinischen Universit?t Innsbruck wurde f?r das WS 2005/2006 die Studierendenzahl der Human- und Zahnmedizin erstmals auf 550 begrenzt. Dies wurde durch die hohen Bewerberzahlen vor allem aus Deutschland durch eine Gesetzes?nderung vom 8.7.2005 erforderlich. Die Aufnahme wurde durch eine Stichtagsregelung kontrolliert; die ersten 550 Bewerber, die eine komplette Bewerbung abgegeben hatten, wurden aufgenommen. Ausschlusskriterium waren Uhrzeit und Datum des Poststempels. Die Teilnehmer von der Medizinischen Universit?t Innsbruck stellen damit eine Kohorte dar, bei denen Schulnoten oder andere Leistungen nicht als Zulassungskriterium ber?cksichtigt wurden. Im Gegensatz dazu stellen die Studienanf?nger der JWG-Universit?t Frankfurt eine nach Noten zugelassene Kohorte dar; Bewerber mit schw?cheren schulischen Leistungen sind in dieser Kohorte nur in sehr geringem Umfang vertreten (Wartezeitstudierende). In der Tabelle 1 [Tab. 1] ist die Anzahl der Studienanf?nger an den Universit?ten nach Herkunftsland aufgeschl?sselt.

Die ?berwiegende Zahl der Studienanf?nger hat ihr Abitur in den Jahren 2005 oder 2004 abgelegt (Ffm: 2004: 98 Studierende = 23%, 2005: 182 Studierende = 42%; Ibk 2004 123 Studierende = 29%; 2005: 198 Studierende = 46%). Der Anteil der Studierenden mit einem l?nger zur?ckliegenden Abitur (Zulassung ?ber Wartezeit) ist wechselnd, w?hrend in Innsbruck 108 Studierende (25,2%) ihre Hochschulzulassungsberechtigung vor 2004 erworben haben, nur 8 Studierende ein Abitur vor 2001 erworben haben, waren dies in Frankfurt 150 Studierende (34,8%), davon 60 Studierende (14%) vor 2001. F?r Frankfurt entsprechen diese Zahlen der gesetzlich vorgegebenen Quote von 20% Zulassungen ?ber die Wartezeit, sowie die Auff?llung nicht besetzter Studienpl?tze aus der Abiturbestenquote (durch Mehrfachzulassungen freigewordene Pl?tze wurden aus der Wartezeitquote nachbesetzt). Von den Studienanf?ngern haben in Frankfurt 228 (53%), in Innsbruck 150 Studierende (35%) ein Krankenpflegepraktikum angegeben, davon 22 (Ibk) bzw. 9 Studierende (Ffm) von 6 Monaten und l?nger, d.h. wahrscheinlich im Rahmen des Zivildienstes. Auch von den Studierenden mit einem Abitur vor 2004 haben in Frankfurt 75 von 135 Studierenden (55%), in Innsbruck 62 von 106 Studierende (58%) irgendein Krankenpflegepraktikum absolviert. Insgesamt 50 (12%, Ffm) bzw. 96 (22%; Ibk) Studierende haben Rettungsdiensterfahrung, ?berwiegend (Ffm 23, Ibk 67 Studierende) als Rettungssanit?ter. Dagegen hatten nur 19 (Ffm) bzw. 5 Studierende (Ibk) eine Krankenschwestern/pflegerausbildung abgeschlossen bzw. begonnen. Ebenfalls nur 8 Studierende (Ffm: 7, Ibk 1) waren MTA. Insgesamt 330 Studierende (77%, Ibk) bzw. 362 Studierende (84%, Ffm) haben keine Ausbildung oder Erfahrung im Rettungsdienst oder als Krankenschwester/pfleger. 76 (Ffm) bzw. 110 Studierende (Ibk) haben "sonstige Erfahrungen" im medizinischen Bereich, meist als Schnupperpraktika oder im Zivildienst. Dabei gaben 59 (14%, Ffm) bzw. 72 Studierende (17%, Ibk) eine Dauer von 6 Monaten oder l?nger an (insgesamt 33 Studierende im Rahmen des Zivildienstes oder bei Bundeswehr/Bundesheer).

Deutlichere Unterschiede bestehen zwischen den deutschen und ?sterreichischen Studierenden in Ibk. W?hrend 14% der ?sterreichischen Studierenden ein Krankenpflegepraktikum absolviert haben, trifft dies f?r 67% der Deutschen zu; dies entspricht dem in D verbindlichen Praktikum. Auffallend ist auch der deutlich h?here Anteil der deutschen Studierenden, die einen Rettungsdienst, Krankenpflege oder andere pflegerische T?tigkeiten angaben. Korrespondierend hierzu gaben 56% der ?sterreichischen Studierenden (zu 15% der Deutschen) keine entsprechende T?tigkeit an.

82 (Ffm) bzw. 47 Studierende (Ibk) haben ein anderes Studium begonnen, davon 18 (Ffm) bzw. 3 Studierende (Ibk) mit Abschluss (in diversen F?chern, keine H?ufung); 4 (Ffm) bzw. 9 Studierende erwarben einen Zwischenabschluss, 23 (Ffm) bzw. 10 Studierende (Ibk) haben im Vorstudium keinen Schein erworben. Unter den Studienf?chern finden sich in Ibk keine H?ufungen, Jura ist mit 5 Nennungen das am ?ftesten genannte Fach; dagegen gaben in Ffm 19 von 82 Studierende ein Chemie-Vorstudium an. 35 (8%, Ffm) bzw. 18 Studierende (Ibk) haben eine Lehre abgeschlossen, auch hier finden sich (neben der Doppelnennung medizinischer Berufe) keine h?ufiger genannten Berufe, auch nicht eine Lehre als Zahntechniker bei den Zahnmedizinstudierenden. Die Unterschiede zwischen Ffm und Ibk beruhen im Wesentlichen auf einer geringen Anzahl von Studierenden mit Vorstudium unter den ?sterreichern.

Als problematisch erwies es sich, weitergehende Sprachkenntnisse als Kriterium abzufragen. Insgesamt gaben 15 (Ffm) bzw. 48 Studierende (Ibk) die Teilnahme an Sprachkursen an, ?berwiegend in Englisch. Die Dauer der Sprachkurse variierte zwischen einer Woche und 8 Jahren. Andererseits gaben weitere 28 (Ffm) bzw. 47 Studierende (Ibk) unter "Sonstiges" Auslandsaufenthalte zwischen 2 Wochen und 12 Jahren an, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass der Erwerb von Sprachkenntnissen einen wesentlichen Bestandteil dieser Aufenthalte darstellt. Auch wenn die Unterschiede bei diesen Angaben nicht ausgepr?gt waren, bestand doch ein deutlicher Unterschied in der Anzahl der Studierenden ohne besondere akademische Leistungen, wiederum vor allem zwischen Deutschen und ?sterreichern in Ibk.

Ebenfalls problematisch ist die Erfassung von Aktivit?ten im musischen Bereich. 206 (48%, Ffm) bzw. 230 Studierende (54%; Ibk) gaben an, ein Musikinstrument zu spielen, 23 (Ffm) bzw. 81 Studierende (Ibk) gaben mehr als ein Instrument an. 164 (Ffm) bzw. 193 Studierende (Ibk) gaben eine Dauer von 5 Jahren und l?nger an. Dabei wurde der Grad der Beherrschung nicht erfragt, dieses erscheint bei einer Selbstauskunft auch nicht praktikabel.

Im schulischen Bereich wurde sehr h?ufig angegeben, Klassensprecher gewesen zu sein (Ffm 204 Stud, 47%, Ibk 189 Stud. = 44%). 22 (Ffm) bzw. 54 Studierende (Ibk) gaben an, Schulsprecher gewesen zu sein, ebenfalls ein hoher Anteil. Dagegen ist die Teilnahme an zus?tzlichen Schul-Arbeitsgemeinschaften mit 146 Stud. (41%, Ffm) bzw. 116 Stud. (27%, Ibk) sehr variabel, auch in Anbetracht der weiten M?glichkeiten angegebener zus?tzlicher Bet?tigungen. ?berraschend war dagegen, dass nur 15 (Ffm) bzw. 14 Studierende (Ibk) ein freiwilliges soziales Jahr absolviert haben.

Teilnahme und Engagement in Vereinen (ohne Sportvereinen) oder Jugendgruppen wurde in beiden Universit?ten h?ufiger angegeben mit jeweils etwa 17%. Obwohl getrennt abgefragt, wurde hier am h?ufigsten die Beteiligung in Sportvereinen angegeben. Bei der gezielten Abfrage nach Engagement in Sportvereinen gaben 288 (Ffm) bzw. 287 Studierende (Ibk, jeweils 67%) ein ?berwiegend mehrj?hriges Engagement an. Dabei nahmen 37 bzw. 73 Studierende an bundesweiten Wettk?mpfen teil, 51 bzw. 64 Studierende gaben eine Beteiligung als Leistungssportler an. Insgesamt 72 bzw. 68 Studierende (17 bzw. 16%) gaben an, als Trainer t?tig gewesen zu sein. In Ibk waren in den Bereichen musische und sportliche Leistungen sowie schulisches und soziales Engagement keine ausgepr?gten Unterschiede festzustellen. Falls Differenzen zwischen diesen Gruppen bestanden, waren im allgemeinen die deutschen Studierenden in Ibk ihren Kommilitonen in Ffm ?hnlicher als den ?sterreichischen Kommilitonen in Ibk. In der Tabelle 2 [Tab. 2] ist qualitativ wiedergegeben, wie viele Studierende einzelne Aussagen des Erhebungsbogens angekreuzt haben.

Diskussion

Die bisherige Zulassung zum Medizinstudium ?ber die ZVS erfolgte in erster Linie ?ber das Kriterium "Abiturnote". Nach den Vorgaben des 7. Gesetzes zur ?nderung des Hochschulrahmengesetzes vom 28.8.2004 sollen die Universit?ten 60% der Studierenden in zulassungsbeschr?nkten F?chern selbst ausw?hlen. Die Durchf?hrung wird dadurch eingeschr?nkt, dass gro?e Bewerberzahlen in kurzer Zeit mit vertretbarem Aufwand nach nachvollziehbaren, justitiablen Kriterien bewertet werden m?ssen.

Ziel der Studierendenauswahl in der Medizin ist es, die Kandidaten zu identifizieren, die das Studium schnell und erfolgreich beenden werden. Es macht keinen Sinn Studierende zuzulassen, denen die hierzu notwendige Ausbildung, intellektuelle Fitness, Ehrgeiz, Arbeitsethik, Werte oder pers?nliche Qualit?ten ("soft skills") hierf?r fehlen. An die Identifikation guter pr?diktiver Faktoren schlie?t sich dann die Konstruktion geeigneter Testverfahren an.

Zahlreiche Studien zeigen, dass Schulnoten als klares und akzeptiertes Verfahren eine prognostische Relevanz f?r einen erfolgreichen Studienabschluss haben [1], [2]. Hierbei erkl?ren schulische Vorleistungen zwischen 23% [3] und 55% der Varianz in den Physikumsnoten; daher wird immer betont, dass derzeit praktikable, bessere Kriterien fehlen. Nach dem Physikum ist nur eine marginale Korrelation zwischen den Vorleistungen und den Staatsexamensnoten nachweisbar (Meyer, IMPP 1997; [3]). Von den Pers?nlichkeitsmerkmalen erwies sich lediglich die Gewissenhaftigkeit ("Conscientiousness") als ein pr?diktiver Faktor in britischen [3] und belgischen Studien [4].

Auch Auswahlgespr?che sind als Selektionskriterium nicht allgemein akzeptiert. Searle und Harg [5] weisen darauf hin, dass Interviews nur dann einen pr?diktiven Wert besitzen, wenn sie strukturiert ablaufen, ein ausf?hrliches Interviewer-Training vorausgeht und eine externe Validierung durchgef?hrt wird. F?r die Universit?ten sind sie aufwendig und teuer. Aufgrund der derzeitigen Unw?gbarkeiten hinsichtlich der Zulassungskriterien sind zwangsl?ufig ?rtliche L?sungen n?tig, die soziale, politische und ?konomische Zusammenh?nge der Entscheidung ber?cksichtigen, die Kriterien immer wieder hinterfragen und modifizieren [6].

In Frankfurt sollten Auswahlgespr?che wegen ihrer fehlenden Reliabilit?t und des gro?en zeitlichen Aufwands vermieden werden. Auf der Suche nach Alternativen entwickelte eine eingesetzte Arbeitsgruppe die Hypothese, dass Parameter in der Biographie der Bewerber als Ma? f?r eine pers?nliche Eignung herangezogen werden k?nnten. Mit der vorliegenden Untersuchung haben wir versucht zu erheben, wie viele Studierende bei einer Selbstauskunft Aktivit?ten in f?nf Bereichen angeben, die als Surrogatparameter f?r soft skills angesehen werden k?nnen. Vergleichbare Untersuchungen sind bisher im deutschsprachigen Bereich nicht durchgef?hrt worden. Publizierte Untersuchungen zum pr?diktiven Wert von soft skills vor allem in Gro?britannien, den USA und Australien, fanden in der Mehrzahl der Studien nur f?r Gewissenhaftigkeit einen pr?diktiven Wert, w?hrend andere Eigenschaften wie emotionale Stabilit?t, Extroversion, wissenschaftliche Neugierde oder angenehmes Wesen nicht mit dem pr?klinischen Studienerfolg korrelierten (Ferguson, 2003).

Den oben genannten soft skills ist gemeinsam, dass sie nur schwer vermittelt oder trainiert werden k?nnen; meist fehlt aber auch die M?glichkeit, diese ohne eine sehr ausf?hrliche psychologische Erhebung zu quantifizieren. Die im Fragebogen erfragten Aktivit?ten wurden pragmatisch nach der Belegbarkeit ausgew?hlt, damit sie sp?ter ggfs. als Grundlage f?r eine objektivierbare, jedoch arbeitsintensive Auswahl dienen k?nnen. Rationale war dabei, dass die Aktivit?ten in den verschiedenen Bereichen die f?r ein erfolgreiches Studium n?tige pers?nliche Eignung belegen k?nnten.

Bei der summativen Auswertung der studentischen Angaben ergaben sich einige ?berraschende Befunde. Erstaunlich war die geringe Anzahl der Studienanf?nger, die ein freiwilliges soziales Jahr absolviert haben; auch ein Zivildienst wurde wider Erwarten nur von wenigen Studierenden explizit angegeben. Dem entspricht auch die relativ geringe vorherige Ableistung des Krankenpflegepraktikums der deutschen Studierenden, obwohl die Notwendigkeit bekannt ist und das Krankenpflegepraktikum vor Studienbeginn absolviert werden kann. Hier ist eher ?berraschend, dass auch 15% der in Innsbruck studierenden ?sterreichischen Studenten ein Krankenpflegepraktikum ohne die Notwendigkeit f?r das Studium absolviert hatten. Selbst unter den Studienanf?ngern, bei denen die Hochschulreife vor mehr als zwei Jahren erworben wurde, haben bei den Frankfurter Studierenden etwa 40% kein Krankenpflegepraktikum absolviert. Dem widerspricht auch nicht, dass etwa 25% der Studierenden Rettungssanit?ter oder Rettungshelfer sind. Andererseits belegen die Daten, dass die Forderung nach einem Krankenpflegepraktikum durch die deutsche ?AppO einen gr??eren Anteil der Studienbewerber dazu ermuntert, dieses auch vor einer Studienplatzzusage abzuleisten, entsprechend einem deutlich formenden Einfluss von definierten Studieneingangserfordernissen.

Als problematisch gestaltete sich die Ermittlung von zus?tzlichen Fremdsprachenkenntnissen, insbesondere von Englischkenntnissen. Auch wenn die Notwendigkeit guter Sprachkenntnisse f?r den Studienerfolg angenommen werden kann, so erscheint die Breite der angegebenen zus?tzlichen Kurse zu weit gestreut, um eine zuverl?ssige Reihung vorzunehmen. Eine Quantifizierung der erworbenen Kenntnisse erscheint nicht m?glich, die Angaben schwanken zwischen mehrj?hrigen Auslandsaufenthalten und Volkshochschulkursen. Eine Beschr?nkung auf anerkannte Zertifikate (z.B. TOEFL, Cambridge Certificate in advanced English) trifft dagegen nur auf wenige Studierende zu und ist als Unterscheidungskriterium nur begrenzt geeignet (etwa 10 Studierende). Es ist jedoch realistisch anzunehmen, dass entsprechende Zertifikate erworben werden, sobald sie als (zus?tzliches) Zugangskriterium definiert w?rden.

?berraschend sind f?r die Autoren die Angaben zu herausragenden akademischen Leistungen. Etwa 15% der Studierenden (n = 129) hatten vorher ein anderes universit?res Studium begonnen; nur 21 Studierende hatten dieses jedoch abgeschlossen. Auch bei einem nicht abgeschlossenen Studium waren recht wenige Studierende in Medizin-nahen Studieng?ngen eingeschrieben (Biologie, Chemie, Pharmazie, Psychologie), w?hrend daneben ein breites Spektrum anderer Studieng?nge angegeben wurde. Es ist davon auszugehen, dass die gro?e Mehrheit Wartestudenten sind, bei denen der Erwerb eines Abschlusses im Erststudium nicht unbedingt beabsichtigt war. Inwieweit diese Vorstudien g?nstig f?r den Erfolg im Medizinstudium sind, muss abgewartet werden.

Wie bei den Angaben zu zus?tzlichen Sprachkenntnissen, streuen die Angaben zu Parametern wie zus?tzliche musische oder sportliche Bet?tigungen stark. Ein Teil der angegebenen Aktivit?ten kann zwanglos als gesellschaftsspezifisches Ph?nomen interpretiert werden, z.B. der hohe Anteil an Studierenden, die Musikinstrumente spielen. Hier w?ren demnach Leistungsnachweise wie die Teilnahme an Wettbewerben (z.B. "Jugend musiziert") zu fordern, um zwanglose von ernsthaften Aktivit?ten zu differenzieren. Aus den gemachten Angaben erscheint es jedoch realistisch, die Zahl dieser Studierenden analog zu Sprachzertifikaten eher als niedrig zu erwarten. Schwerer zu interpretieren scheint die Auskunft von 44% der Studierenden, Klassensprecher gewesen zu sein; dem entspricht auch der hohe Anteil der Studierenden, der Aktivit?ten in Vereinen oder Jugendgruppen angab.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme, dass eine Fragebogen-gest?tzte Erhebung von Surrogatparametern f?r soft skills schwierig ist. Hierbei wird es notwendig sein, eine Balance treffen zu k?nnen zwischen der Erfordernis, quantifizierbare, belegbare Aktivit?ten zu erfragen, und dem Wunsch, hinreichend viele Studienbewerber anzusprechen, um eine Auswahl bzw. Rangreihung zu erm?glichen. Analog zum Vorgehen von Searl und McHarg (2003) f?r die Quantifizierung von strukturierten Interviews w?re hier ein qualitativer Ansatz durch Kategorisierung objektivierbarer Leistungen wie z.B. das TOEFL-Examen m?glich.

Ersatzweise erscheint es m?glich, bei einer engen Auslegung der Parameter Kriterien zu definieren, die - ohne eine Reihung zu ben?tigen - als Absolutkriterium geeignet sind, da sie nur f?r eine sehr kleine Anzahl von Bewerbern zutreffen. Diese Kriterien w?ren aber nicht geeignet, f?r die Masse der Studienpl?tze soft skills als bewerbungsrelevante Auswahlkriterien zu ber?cksichtigen.

Die Daten dieser Erhebung werden genutzt werden, um in einer prospektiven Studie zu evaluieren, welche Eigenschaften gegebenenfalls mit dem Studienerfolg korrelieren. Erst nach dieser Validierungsphase wird es m?glich sein, unter den erhobenen Parametern pr?diktive Eigenschaften zu identifizieren.

Literatur

[1] McManus IC, Smithers E, Patridge P, Keeling A, Fleming PR. A levels and intelligence as predictors of medical careers in UK doctors: 20 year prospective study. Br Med J. 2003;237(7407):139-142.[2] Powis DA. Selecting medical students. Med Educ. 2003;37(12):1064-1065.

[3] Ferguson E, James D, Madeley L. Factors associated with success in medical school: systematic review of the literature. Br Med J. 2002;324(7343):952-957.

[4] Lievens F, Coutsier P, de Fruyt F, de Maesener J. Medical students?personality characteristics and academic performance: a five-factor model perspective. Med Educ. 202;36(11):1050-1056.

[5] Searl J, McHarg J. Selection for medical school: just pick the right students and the rest is easy! Med Educ. 2003;37(5):458-463.

[6] McGaghie WC. Student selection. In: Norman GR, van der Vleuten CPM, Newble, DI. International Handbook of research in medical education. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers. 2002:303-337.