"ARZT IM GANZEN SPEKTRUM"

Anika Mitzkat 1Christian Schulz 1

Benjamin Kasenda 1

Thorsten Langer 1

Martin W. Schnell 1

1 Private Universit?t Witten/Herdecke eGmbH, Fakult?t f?r Medizin, Integrierte Curricula, Witten, Deutschland

Zusammenfassung

Die Lehre im Studiengang Humanmedizin an der Privaten Universit?t Witten/Herdecke (UWH) verfolgt seit mehr als 20 Jahren das Ziel, Studierende praxisnah an die Realit?t der Patientenversorgung heranzuf?hren. Das Ausbildungsziel des Medizinstudiums ist dabei die ”lernf?hige Arztpers?nlichkeit”, die sich m?glichst „im ganzen Spektrum” ?rztlicher Kernkompetenzen zu orientieren vermag. Im Hinblick auf das Ziel der „lernf?higen Arztpers?nlichkeit“ wurden mit der Einf?hrung des Modellstudiengangs Medizin im Jahr 2000 vier Integrierte Curricula (Kommunikation, Wissenschaft, Ethik und Gesundheits?konomie) aufgebaut. Die Lehre an der Universit?t Witten/Herdecke geht damit einerseits auf die Anforderungen, die mit Einf?hrung der neuen Approbationsordnung f?r ?rzte vom 27.06.2002 an die medizinische Ausbildung gestellt wurden, ein und verfolgt andererseits das Ziel, Studierende auf die Realit?t der Patientenversorgung mit multidimensionalen Anforderungen vorzubereiten.

Die Integrierten Curricula werden in diesem Beitrag exemplarisch an dem Bereich „Kommunikation“, der als wichtiger Bestandteil der medizinischen Ausbildung in Deutschland ein relativ junges und hinsichtlich den M?glichkeiten einer effizienten und effektiven Lehre noch weitgehend unerforschtes Gebiet ist, vorgestellt und diskutiert.

Schlüsselwörter

Medizinstudium, Kompetenzerwerb, Arzt-Patient-Kommunikation, Approbationsordnung f?r ?rzte

Einleitung

Die integrierten Curricula im Kontext medizinischer Lehre

Die Lehre im Studiengang Humanmedizin an der Privaten Universit?t Witten/Herdecke (UWH) verfolgt seit mehr als 20 Jahren das Ziel, Studierende praxisnah an die Realit?t der Patientenversorgung heranzuf?hren. Das Ausbildungsziel des Medizinstudiums ist dabei die ”lernf?hige Arztpers?nlichkeit”, die sich m?glichst „im ganzen Spektrum” ?rztlicher Kernkompetenzen zu orientieren vermag. Zum „ganzen Spektrum“ z?hlen insbesondere soziale, ethische und kommunikative Kompetenzen. Die Universit?t Witten /Herdecke z?hlt in Deutschland zu den ersten Universit?ten, die eine nachhaltige Modellalternative zu den klassischen Medizinstudieng?ngen entwickelt haben, um diese Kompetenzen zu vermitteln.

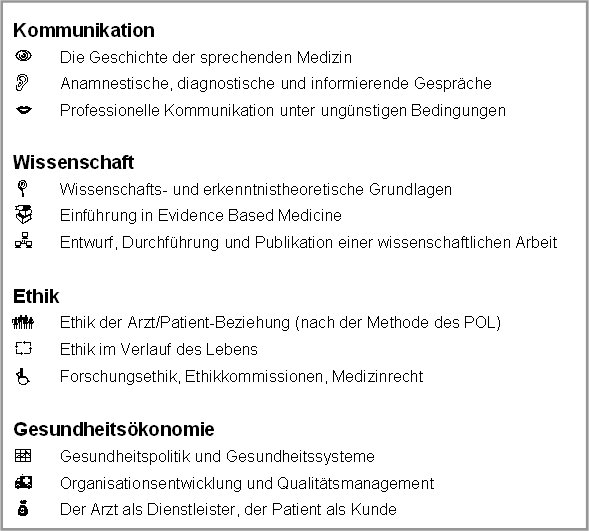

Im Hinblick auf das Ziel der „lernf?higen Arztpers?nlichkeit“ wurden mit der Einf?hrung des Modellstudiengangs Medizin im Jahr 2000 vier Integrierten Curricula aufgebaut. Die Ausbildung im Zeichen des Wittener Modells soll naturwissenschaftliche Grundlagen f?r das Verst?ndnis der Morphologie, Physiologie und Pathophysiologie des menschlichen K?rpers ebenso vermitteln, wie soziale, ethische und kommunikative Kompetenzen, um den Patienten mit dessen Sorgen und Anspr?chen verstehen zu k?nnen (vgl. [16]). Dazu ist es unverzichtbar, dass die Ausbildungsziele nicht nebeneinander gelehrt, sondern problemorientiert miteinander verkn?pft werden. An der Verkn?pfung dieser Ziele arbeiten die Lehrveranstaltungen der Integrierten Curricula (IC) mit den F?chern und Themen der Kommunikation, Wissenschaft, Ethik und Gesundheits?konomie.

Einen ?hnlichen integrativen Ansatz mit Betonung der Interaktion zwischen Arzt und Patient verfolgt der Reformstudiengang Medizin der Charit? Berlin (vgl. [3]).

Insgesamt spiegelt die bundesweite Entwicklung in dem Bereich der synergetischen Kompetenz des Mediziners die Notwendigkeit einer umfassenden Kompetenzvermittlung wieder ( vgl. u. a.: [1], [3]) (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Die IC sind fester Bestandteil des Medizinstudiums an der UWH. Sie sind inhaltlich und organisatorisch mit dem Studium Fundamentale abgestimmt.

Mit Einf?hrung der neuen Approbationsordnung f?r ?rzte (?AppO) [2] vom 27.06.2002, die zum Wintersemester 2003/04 in Kraft trat, wurden die IC angesichts ihres Beitrags zur neuen Pr?fungsordnung vollst?ndig ?berarbeitet. Das Konzept der Integrierten Curricula wird im Folgenden anhand des IC-I „Kommunikation“ vorgestellt und das Spannungsfeld zwischen freier Lehre und den Vorgaben der ?AppO diskutiert.

Das Konzept der Integrierten Curricula

Die Integrierten Curricula (IC) setzten sich aus den vier Teilbereichen Kommunikation, Wissenschaft, Ethik und Gesundheits?konomie zusammen. In allen vier Bereichen wurde eine longitudinal ?ber neun Semester gehende Ausbildung mit verschiedenen aufeinander aufbauenden Lehrformen etabliert (vgl. [11]). Die Ausbildung in den IC versucht, die Studierenden in lebenslanges Lernen einzuf?hren, damit sie sich immer wieder neu und situationsgerecht mit zentralen Fragen der ?rztliche T?tigkeit und des Berufs auseinander setzen k?nnen. Das Ziel, die Studierenden somit auf die Realit?t der Patientenversorgung mit multidimensionalen Anforderungen vorzubereiten, vertieft die Zielsetzung des problemorientierten Lernens (POL), welches zentraler Bestandteil der Lehre im Basiscurriculum innerhalb der ersten vier Semester ist.

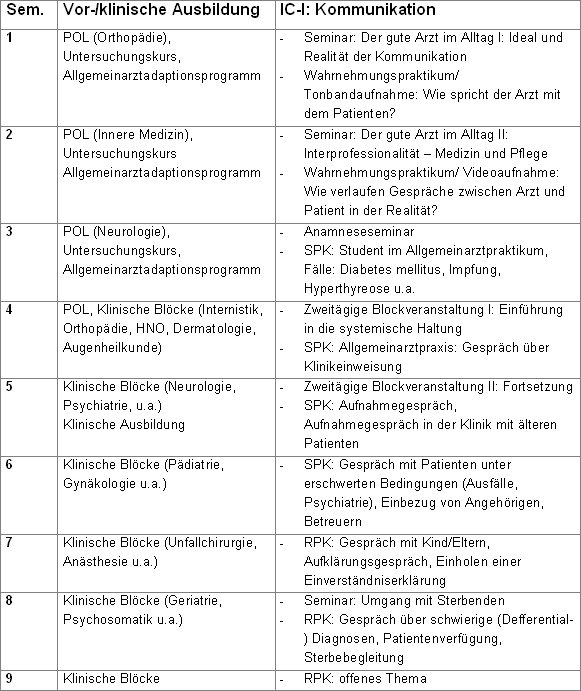

Die Neukonzeption der IC und die Weiterentwicklung der Lehre an der UWH ist Folge des Anliegens, die Kompetenzvermittlung der IC so zu integrieren, dass eine optimale Vernetzung der Inhalte mit den theoretischen und praktischen Inhalten des Grundcurrciculums sicher gestellt ist. In Abbildung 2 [Abb. 2] wird dies anhand des IC I „Kommunikation“ veranschaulicht.

Jedem Studierenden wird in jedem Semester jeweils mindestens eine Veranstaltung in den vier Bereichen angeboten.

Die Veranstaltungen der IC sind mit festen Zeitfenstern in den Wochenstundenplan der Studierenden verankert, um zeitliche ?berschneidungen mit Veranstaltungen des (vor-/klinischen) Grundcurriculum zu vermeiden. Generell ist es somit den Studierenden m?glich, mit einem Zeitaufwand von ca. 120 Minuten pro Unterrichtswoche s?mtliche Angebote der IC zu besuchen und frei zu entscheiden, an welchen Veranstaltungen der IC sie teilnehmen m?chten.

Der integrative Charakter der Curricula besteht einerseits darin, dass die Veranstaltungen der IC zu den Themen der Kommunikation, Wissenschaft, Ethik und der Gesundheits?konomie aufeinander verweisen, sich gegenseitig erg?nzen und vertiefen, er besteht andererseits darin, dass alle vier IC thematisch an die vor-/klinische Ausbildung angebunden sind und die Erfahrungen der Studierenden im realen Versorgungskontext themenspezifisch reflektieren.

Das IC I: Kommunikation

Der Bereich der "Kommunikation" wurde mit Einf?hrung des Modellstudiengangs an der Universit?t Witten/Herdecke und den Integrierten Curricula im bundesweiten Raum erstmals erschlossen und als wichtiger Bestandteil der Lehre identifiziert.

Dass Kommunikation als Medium der ?rztlichen T?tigkeit in verschiedener Hinsicht wichtig ist, ist unstrittig [1], [9]. Neben der Charit? in Berlin und dem Wittener Modell haben in Deutschland inzwischen zahlreiche Medizinstudieng?nge, etwa jene in Heidelberg, T?bingen, Leipzig oder Dresden den Ausbildungsbereich "Kommunikation in der Medizin" aufgebaut. Die Frage, die sich angesichts des Gesamtkonzeptes der medizinischen Ausbildung stellt, ist, wie und wann diese Kompetenz vermittelt werden kann. Die IC sind auf dem Weg, Antworten zu dieser komplexen Frage zu generieren.

Kursbeschreibung

Die UWH verfolgt einen kontinuierlichen, auf den Wissensstand der Studierenden abgestimmten Ansatz und bietet Veranstaltungen zu diesem Thema vom ersten bis zum neunten Semester an. (vergleiche Abbildung 3 [Abb. 3])

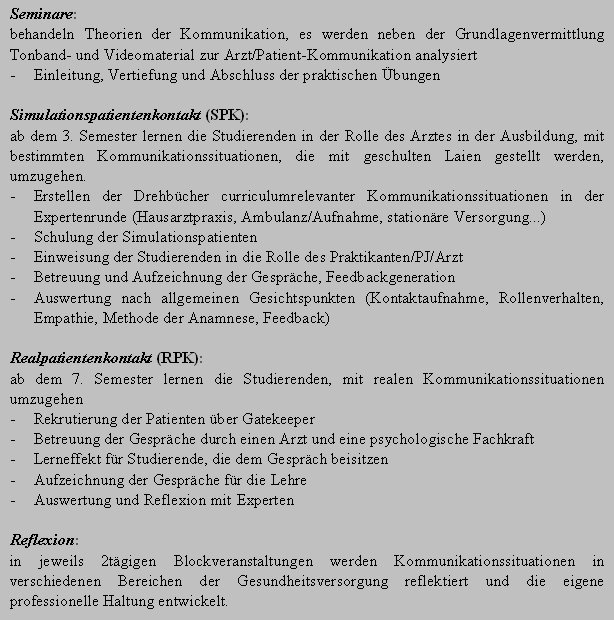

Das IC I Kommunikation hat anhand der Erfahrungen und der bestehenden internationalen Lehrformate (vgl. [20], [14], [6], [12]) vier Unterrichtsarten etabliert und aufeinander abgestimmt.

Teil der Unterrichtsmethodik ist, das die einzelnen Veranstaltungen der IC aufeinander verweisen:

Den Studierenden wird zun?chst ein Seminar angeboten, in dem Theorien der Kommunikation, sowie Tonband- und Videomaterial zur Arzt-Patient-Kommunikation analysiert werden. Ab dem dritten Semester werden diese theoretischen Grundlagen in mehreren ?bungen vertieft und um eine umfassende Einf?hrung in die Anamnese, die den Zusammenhang zwischen patientenrelevanter Informationserhebung und dialogischer Orientierung ber?cksichtigt, erweitert. Im Simulationspatientenkontakt spielen geschulte Laien Patienten mit einer bestimmten Krankheit und einem speziellen Sozialverhalten. Studierende sollen in ihrer Rolle des Studierenden in der Ausbildung mit diesem ‚Patienten' ein Gespr?ch f?hren. Die Videoaufzeichnung dieses Gespr?chs wird nach curricularen Kriterien mit dem Studierenden, Kommilitonen und einem Dozenten ausgewertet. Das Video wird danach archiviert und, nach entsprechender Zustimmung der beteiligten Personen, zu wissenschaftlichen Zwecken und ggf. als Lehrbeispiel f?r sp?tere Seminare verwendet.

Im Realpatientenkontakt f?hren Studierende h?herer Semester mit einem realen Patienten unter Anwesenheit eines als Dozenten und in der Praxis t?tigen Arztes, sowie drei Kommilitonen ein Gespr?ch, das, unter Einbeziehung des Patienten, nachbesprochen wird.

Die Reflexion komplexer Kommunikationsstrukturen im Krankenhaus und anderer Bereiche der Gesundheitsversorgung, Entwicklung und Ein?bung einer eigenen professionellen Haltung erfolgt in einer jeweils zweit?gigen Blockveranstaltung.

Im Rahmen der Lehrevaluation wurde das IC I bereits mehrmals ?berarbeitet und hinsichtlich seiner Kompatibilit?t mit den Vorgaben der ?AppO zuletzt zum Sommersemester 2005 komplett neu in die Lehre an der UWH integriert (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

Leistungsnachweis

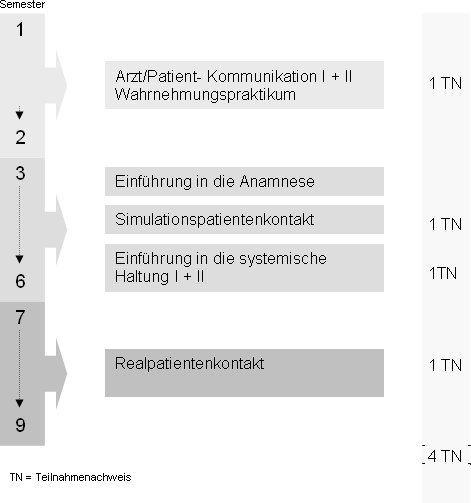

Da die umfassende Ausbildung im Bereich der Kommunikation keinen Leistungsnachweis im Sinne der ?AppO erfordert, werden von den Studierenden lediglich vier unbenotete Teilnahmescheine gefordert, die in vier Etappen zwischen dem 1. und 9. Semester zu erwerben sind.

Die bescheinigte Teilnahme sagt aus, dass der Studierende:

- in Seminaren in der Auseinandersetzung mit selbstproduzierten Lehrfilmen an der Entwicklung von Kriterien zur Beurteilung von Kommunikation mitgearbeitet hat,

- im SPK an einer kriterienorientieren Nachbesprechung (Reflexion) des eigenen, videoaufgezeichneten Kommunikationsverhaltens teilgenommen hat,

- sich im RPK unter der Leitung eines Dozenten mit dem Feedback des realen Patienten und einer Studentengruppe bez?glich seines eigenen Kommunikationsverhalten auseinandergesetzt hat.

Abbildung 4: [Abb. 4]

Verkn?pfungen

Die Verkn?pfung des IC I mit den korrespondierenden IC-Bereichen wird folgend anhand von zwei Beispielen dargestellt:

Beispiel 1:

Ein Student im 2. Semester absolviert das zweiw?chige Hausarztpraktikum. Im selben Semester lernt er im IC-I die Problematik "Der Arzt im Alltag" ("Gespr?che mit Patienten unter realen Bedingungen") und im IC-III den Bereich "Ethik/Recht des Arztes" ("Aufkl?rungspflichten") kennen. Systemische Veranstaltungen im IC-IV erg?nzen diesen Ausbildungsbereich. Dazu z?hlen Themen wie "Patientenzufriedenheit" oder "Sektoren der Gesundheitsversorgung zwischen Staat und Markt".

Beispiel 2:

Ein Student im 6. Semester besucht den klinischen Block "Psychiatrie". Im selben Semester lernt er im IC-I die Problematik "Kommunikation in der Psychiatrie" ("Gespr?che mit nicht einwilligungsf?hige Patienten") und im IC-III die "Ethik der Psychiatrie" ("Legitimation von Zwang") kennen. Systemische Veranstaltungen im IC-IV erg?nzen diesen Ausbildungsbereich wiederum. Dazu z?hlen auch Themen wie "Gesellschaftliche Ver?nderungen der Psychiatrie und der Forensik als Institutionen".

Evaluation der Lehre

Ein unverzichtbarer Baustein der ?berpr?fung und Verbesserung der IC ist die studentische Evaluation. Nach Beendigung einer Veranstaltung erhalten die Teilnehmer einen Link zu einem elektronischen Evaluationsbogen automatisch via Email zugesandt. Der Evaluationsbogen fragt mit 20 teils offenen, teils geschlossenen Items nach f?nf Bereichen der Lehre:

- Regelung der Formalia (Teilnahmebedingungen, Vergabe des Leistungsnachweises, etc.)

- Inhalte (Relevanz, Aktualit?t des Themas, Verbindung zu anderen Inhalten des Studiums, etc.)

- Leistung des Dozenten

- Selbsteinsch?tzung der Studierenden hinsichtlich ihres (individuellen und/oder gruppenf?rmigen) Beitrags zum Gelingen der Veranstaltung

- Verbesserungsvorschl?ge.

Die Auswertung der Evaluationsb?gen erfolgt mittels statistischer Methoden. Am Ende des Semesters stellt das Studiendekanat die Gesamtergebnisse der Evaluation zusammen, so dass die Leitung der IC nach Einsicht Konsequenzen aus den Evaluationsergebnissen vorbereiten kann.

Zu jedem IC existiert eine Arbeitsgruppe, in der die Fragen der Effizienz, Effektivit?t und Weiterentwicklung der Lehre diskutiert werden. Die Arbeitsgruppen setzten sich zusammen aus Leitung und Mitarbeitern der IC, ?rzten, klinischen Lehrstuhlinhabern und Vertretern anderer Bereiche (Pflegewissenschaft, Studium Fundamentale, Musiktherapie) sowie Studierenden.

Beispiel 1:

Aus der Evaluation ging hervor, dass Studierende des 3. Semesters an dem SPK-Fall "Vorgespr?ch mit einem Patienten in der Allgemeinarztpraxis", in dem es um Diarrh?e, Magenbeschwerden und Schlafst?rungen ging, in der Rolle des Praktikanten nicht angemessen teilnehmen konnten, da von ihnen Kenntnisse der Mikrobiologie verlangt wurden, die erst ein halbes Jahr sp?ter im Bereich naturwissenschaftlicher Grundlagen des POL gelehrt werden. Als Konsequenz wird der SKP-Fall nun ein Semester sp?ter durchgef?hrt.

Beispiel 2:

Aus der Evaluation ging hervor, dass ein Dozent den Studierenden im 7. Semester eine umfangreiche Hausarbeit zum Thema "Communication Skills in Medicine" ?ber die Semesterferien aufgegeben hat, ohne dieses zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt zu haben. Als Konsequenz wurde gepr?ft, ob die Hausarbeit mit der Anforderung des Pr?fungshandbuches in Verbindung steht, oder ob sie eine Eigeninitiative des Dozenten gewesen ist. Zudem wurde der Dozent um eine Einsch?tzung zu der Frage gebeten, wie seiner Ansicht nach im 7. Semester das Verh?ltnis zwischen Textarbeiten und praktischem Kommunikationstraining mit anschlie?ender Reflexion aussehen solle.

Beispiel 3:

Aus der Evaluation ging hervor, dass sich Studierende des 8. und des 9. Semesters auf den "Realpatientenkontakt" schlecht vorbereitet f?hlen. Obwohl sie kurz vor dem Eintritt in das PJ st?nden, k?me der Gespr?chskontakt mit Sterbenden zu Lehrzwecken m?glicherweise zu fr?h und zu unvermittelt. Als Konsequenz wird derzeit gepr?ft, ob eine psychologische Vorbereitung im Rahmen begleitender Seminare zum Bereich "Palliative Care" geeignet ist, um Studierende besser auf deren Praxis vorzubereiten.

Diskussion

Die Teilnahme an den Veranstaltungen der IC ist in der Regel freiwillig, verpflichtend sind innerhalb des gesamten Studiums lediglich zwei ausgew?hlte Seminare.

Aus den Wahlveranstaltungen werden in jedem Semester Veranstaltungen als "zur Teilnahme empfohlen" ausgew?hlt, wenn in Ihnen Kernkompetenzen vermittelt werden (Arzt-Patient-Kommunikation, Pr?sentationstechniken, Einf?hrung in wissenschaftliches Arbeiten, etc.), oder wenn ihre Inhalte zur Vorbereitung auf Pr?fungen gem. ?AppO dienen.

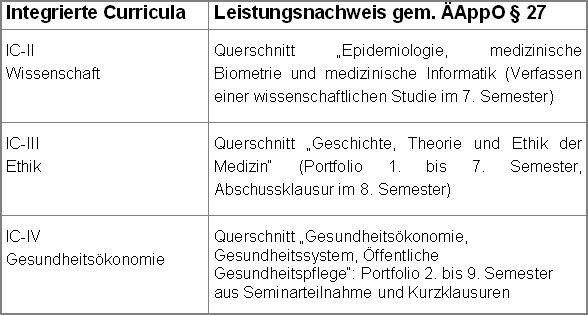

Im Rahmen der IC erwerben die Studierenden folgende nach ? 27 der Approbationsordnung f?r ?rzte geforderte Leistungsnachweise (siehe Abbildung 5 [Abb. 5]):

Mit Inkrafttreten der ?AppO wurde explizit die Ausrichtung des Studiums an fach?bergreifendes Denken und Ausrichtung der Lehre am Gegenstand (Problemorientiertes Lernen) gesetzt. Der Stellenwert der Kommunikation erschlie?t sich eher implizit aus den in der ?AppO benannten Ziele und der Beschreibung der Pr?fungsinhalte. Zu betonen ist hier, dass die Umsetzung der Vorgaben dem Spielraum der freien Lehre obliegt. Pr?fungsleistung und Qualit?t der Lehre sind hier keineswegs gleichzusetzen (vgl. [18]).

Die Einf?hrung der neuen Approbationsordnung f?r ?rzte im Jahre 2002 bewirkte, dass die geistes- und sozialwissenschaftlich akzentuierten F?cher der vier Integrierten Curricula mit der Anforderung, Pr?fungen f?r Querschnitte gem. ? 27 abzuhalten, verbunden werden mussten. Bei der Umsetzung der neuen AO zeigte sich, dass viele Inhalte, die nun vom Gesetzgeber gefordert sind, schon in der Vergangenheit im Rahmen der Integrierten Curricula erf?llt wurden. Insofern mussten nur in Teilbereichen "neue" Lehrveranstaltungen konzipiert werden. Andererseits erforderte die im Rahmen der neuen Approbationsordnung vorgeschriebene hohe Zahl neuer Leistungsnachweise erhebliche Umstrukturierungen in der Pr?fungsentwicklung und -planung des Curriculums. Die individuelle Gestaltung des Studiums f?r Studierende wird dadurch erschwert.

Die ?AppO geht von einem idealtypischen Patienten aus, dessen Erkrankung der ausgebildete Spezialist therapieren kann. Demgegen?ber werden Studierende der Medizin und ?rzte mir einer komplexen Realit?t der Patientenversorgung konfrontiert, die von ihnen das Arztsein im ganzen Spektrum abverlangt (vgl. [10]). Es gilt weiterhin daran zu arbeiten, die Veranstaltungen so zu organisieren, dass eine Balance zwischen freiem Lernen und einer Erf?llung der aus der AO erwachsenen Pflichten entsteht (vgl. [7]).

Kommunikation als integraler Bestandteil der Lehre

Der "guten Ausbildung", die durch die Vorgaben der ?AppO erf?llt werden soll, steht eine Realit?t gegen?ber, in der sich junge ?rzte h?ufig nicht angemessen auf den Berufsalltag vorbereitet und sich angesichts des realen Patientenkontaktes ?berfordert f?hlen. Dies ist der Hintergrund f?r die Konsequenz, das IC-I "Kommunikation" als elementaren Bestandteil der Ausbildung im Wittener Modell zu verankern.

Kommunikation geh?rt insofern zum "Arztsein im ganzen Spektrum", als das sie das Medium ist, durch das hindurch ein Arzt anamnestische, diagnostische, ethische und naturwissenschaftliche Sachverhalte an die Adresse von Patienten, Angeh?rigen und Vertretern anderer Heilberufe richtet.

Entscheidend ist hierbei, dass sich Studierende mit der in der Lehre dargebotenen Kommunikationssituation identifizieren k?nnen.

Angesichts der Realit?t der Patientenversorgung etablieren die IC kontinuierlich neue Projekte. Hierzu z?hlen derzeit:

- ein Kommunikationsprogramm in der Ausbildung zum Querschnitt der Notfallmedizin

- ein Unterrichtsprogramm f?r die Lehre im Fach Pharmakologie ?ber die Bedeutung der Compliance des Patienten bei der Medikamentenversorgung (erstmalige Verkn?pfung des Faches "Pharmakologie" mit kommunikativen Kompetenzen).

- die Palliativmedizin.

Ausbildungsziel

Die Evaluation der Frage, in wie weit die Studierenden das Ausbildungsziel der "lernf?higen Arztpers?nlichkeit", die lebenslang problemorientiert auf Situationen zu antworten und ihre Antworten zu entwickeln und zu reflektieren vermag, ist komplex und nicht zuletzt methodisch schwer zu erforschen. Die Universit?t Witten/Herdecke befragt ihre Alumnis hinsichtlich der Qualit?t der Lehre und den Anforderungen in der beruflichen Praxis. Diese Form der Evaluation ist f?r die Lehrenden eine wichtige R?ckmeldung, wie die in Aussicht gestellte "gute Ausbildung" des Wittener Modells von den ehemaligen Studierenden im Nachhinein bewertet wird. Die ?u?erst positive Bewertung der Lehre findet ein neutrales Korrelat in dem unabh?ngigen Hochschulranking der CHE: In der Gesamtwertung der deutschsprachigen Medizinstudieng?nge z?hlt die UWH zu der Spitzengruppe (vgl. [8]).

Fazit und Ausblick

Die IC werden kontinuierlich unter Ber?cksichtigung der Evaluationsergebnisse weiterentwickelt. Ein Schwerpunkt wird dabei der Ausbau interdisziplin?rer Veranstaltungen sein, durch die Studierende die M?glichkeit erhalten, Positionen anderer Professionen in den Prozess der Entscheidungsfindung zu integrieren.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Lehre an der Universit?t Witten/Herdecke plant das Team der Integrierten Curricula zudem eine Studie im Bereich der Lehrforschung zum Thema "Kommunikation in der Palliativmedizin". Lehr- und Lernmodelle eines neu entwickelten Curriculums zur studentischen Ausbildung in der Palliativmedizin werden damit erstmals im bundesdeutschen Raum ?berpr?ft. Durch quantitative und qualitative Erhebungsmethoden sollen die Effektivit?t des Programms, sowie die Ver?nderung der individuellen Kompetenzbeurteilung erfasst werden.

Als Thema der Versorgungsforschung ergibt sich zudem die Notwendigkeit, das Programm der IC hinsichtlich ihrer Zielsetzung empirisch in realen Versorgungssituationen zu ?berpr?fen.

Danksagung

F?r ihre Unterst?tzung danken wir den Mitarbeitern des Teams der Integrierten Curricula: Julian Kricheldorff, Nicola Tomas.

Literatur

[1] Brunklaus HE., Schildmann J, Ortwein H,; Schwarz C. "Wahrheit am Krankenbett" - Ein Seminar zum Thema schlechte Nachrichten mitteilen im Rahmen des Gesamtprojektes Ausbildung kommunikativer F?higkeiten in der Medizin. Med Ausbild. 2002;19:97-100.[2] Bundesministerium f?r Gesundheit und Soziale Sicherheit. Approbationsordnung f?r ?rzte. Bundesgesundheitsbl. 2002; I:Nr. 44.

[3] Burger W, Fr?mmel C. 2004): Der Berliner Reformstudiengang Medizin an der Charit? - Erfahrungen der ersten f?nf Jahre. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 2004;49:337-343.

[4] Dahmer J. Ausbildungsziel "Arzt": 15 Thesen f?r die ?rztliche Ausbildung, verbunden mit Vorschl?gen f?r operational definierte Lernziele. Dsch Arztbl. 2004;101(28-29):A 2033-2036.

[5] Eitel F. Die neue Approbationsordnung verlangt tief greifende ?nderungen in der Lehrorganisation. Med Ausbild. 2002;19:1-2.

[6] Fallowfield L, Jenkins V. Communicating sad, bad, and diffucult news in medicine. Lancet 2004;363:312-319.

[7] Haage H. Ausbildung zum Arzt: Was ist erreicht, was bleibt zu tun? Eine ?bersicht. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 2006;49:345-329.

[8] HE Centrum f?r Hochschulentwicklung. Das Hochschulranking 2006/2007. 2006. Zug?nglich unter: www.das-ranking.de.

[9] J?nger J, K?llner V. Integration eines Kommunikationstrainings in die klinische Lehre - Beispiele aus den Reformstudieng?ngen der Universit?ten Heidelberg und Dresden. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003;53(2):56-64.

[10] Kokott P. So schaut?s in der Praxis aus. Was ein Hausarzt alles k?nnen muss. MMW Fortschr Med. 2003;145(18):14.

[11] Koneczny N, Hick M, Siebachmayer M, Floer B, Vollmar HC, Butzlaff M. Evidenzbasierte Medizin: Eingebettet in die Ausbildung - Selbstverst?ndlich in der Praxis? Z Arztl Fortbild Qualit?tssich. 2003;97(4-5): 295-300.

[12] Kurtz S, Silverman J, Draper L. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Second Edition. Oxford/San Francisco: Radcliffe Publishing; 2005.

[13] Nikendei C, Zipfel S, Roth C, L?we B, Herzog W, J?nger J. (2003): Kommunikations- und Interaktionstraining im psychosomatischen Praktikum: Einsatz von standardisierten Patienten. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003:53(11):440-445.

[14] Nilsen St, Bearheim A. Feedback on video recorded consultations in medical teaching. BMC Medical Edication. 2004;5:28.

[15] Schildmann J, Kampmann M, Schwantes U. (2004): Lehrveranstaltungen zu Themen der Anamnese und Gespr?chsf?hrung in Deutschland: Eine Umfrage unter Studierenden von 12 medizinischen Fakult?ten. Z Arztl Fortbild Qualit?tssich. 2004;65(10):572-578.

[16] Schnell MW. "?rztliche Ethik - Against Interpretation? Zum Verh?ltnis von Hermeneutik und Ethik. In: Friesen H, Berr K (Hrsg). Angewandte Ethik im Spannungsfeld von Begr?ndung und Anwendung. Frankfurt/Main, New York: Peter Lang Verlag; 2004.

[17] van den Bussche H. Lernen und Lehren am UKE. Die Umsetzung der Approbationsordnung f?r ?rzte in Hamburg. Z Allg Med. 2004;80:431-437.

[18] von Jagow G, Loh?lter R. Die ?rztliche Approbationsordnung. Schwerpunkte der Reform und erste Erfahrungen mit der Umsetzung. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. 2006;49(4):330-336.

[19] Wiesemann A, Engeser P, M?ller-B?hl U, Szecsenyi J. Was denken Heidelberger Studierende und Lehr?rzte ?ber die fr?hzeitige Patientenontakte und Aufgaben in der Hausarztpraxis? Gesundheitswesen. 2003;65(10):572-578.

[20] Yedidia MJ, Gillespie CC, Kachur E, Schwartz MD, Ockene J, Chepaitis AE, Snyder CW, Lazare A, Lipkin M jr. Effect of Communications Training on Medical Student Performance. JAMA 2003;290(9):1210-1212.