Qualit?tssicherung und -entwicklung der hochschulischen Aus- und Weiterbildung in der Medizin und den Gesundheitswissenschaften*

J?rgen von Troschke 11 Universit?t Freiburg, Abteilung f?r Medizinische Soziologie, Freiburg, Deutschland

Zusammenfassung

Qualit?tssicherung hat in der Medizin eine lange Tradition, die insbesondere ihrem besonderen gesellschaftlichen Auftrag geschuldet ist. Die Medizinischen Fakult?ten in Deutschland haben sich schon relativ fr?h mit Fragen der Hochschuldidaktik befasst, Ans?tze zur Qualit?tssicherung in der Lehre entwickelt und Reformkonzepte erprobt. Im Kontext der Umsetzung der erst im Jahr 2002 von Gesetzgeber vorgegebenen Approbationsordnung f?r ?rzte (?AppO) und der aktuellen Strukturver?nderungen an den Universit?tskliniken ist die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den neuen BA/MA-Studienkonzepten gering. Aufbauend auf einer kritischen Analyse der vorliegenden Daten und (Akkreditierungs)-Erfahrungen werden erfolgversprechende Ans?tze zur Qualit?tsverbesserung von Studieng?ngen in der Medizin und den Gesundheitswissenschaften aufgezeigt.

Schlüsselwörter

Medizinstudium, Qualit?tssicherung der Lehre, Bologna-Prozess, Akkreditierung, Studienreform

Einleitung

Beginnen wir mit einem Zitat: "Das wissenschaftliche Studium an unseren Hochschulen baut heute auf unzureichenden Voraussetzungen auf und f?hrt vielfach zu unzureichenden Erfolgen. Es wird weithin in einer Weise betrieben, die weder die Anforderungen an die Ausbildung des Studenten erf?llt, noch den Aufgaben und Leistungsanspr?chen der Hochschule selbst gerecht wird.“ Das Zitat stammt aus einem Gutachten einer Kommission des VDS mit der zeitlich und inhaltlich gesehen die hochschuldidaktische Diskussion in Deutschland begann. Das Erscheinungsjahr war 1962, das Jahr in dem ich mein Medizinstudium begonnen habe. Die Entwicklung der Hochschuldidaktik war in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts au?erordentlich dynamisch und f?hrte dazu, dass im Januar 1970 in Hamburg der Arbeitskreis f?r Hochschuldidaktik in Zusammenarbeit mit dem hochschuldidaktischen Ausschuss der Bundesassistenten-Konferenz und dem Hochschulinformationssystem (HIS) eine Tagung durchf?hrte und anschlie?end ver?ffentlicht, in der es um Organisationsmodelle f?r eine Institutionalisierung der Hochschuldidaktik in Deutschland ging [6]. Insgesamt 12 Modelle wurden diskutiert, u.a. das eines Zentralinstitutes. Allgemeine Leits?tze wurden ver?ffentlicht, nach denen die Hochschuldidaktik eine Aufgabe ist, die sich nach wissenschaftlichen Prinzipien richtet und Wissenschaft selbst zum Gegenstand hat [4]. In diesem Band findet sich auch ein Beitrag von Hannes Kapuste, dessen, mit Mitteln der Volkswagenstiftung unterst?tztes Institut f?r Ausbildungsforschung in M?nchen wesentlich zur Einf?hrung von Multiple-Choice-Pr?fungen im Medizinstudium beigetragen hat. Eine Grundlage daf?r war die von ihm durchgef?hrte Befragung von Medizinstudenten "Interviews in Ixburg“, an der ich als Interviewer beteiligt war. Nach meinem Staatsexamen begann ich meine Karriere als Medizinsoziologe an der Reformuniversit?t Ulm; damals eines der Zentren medizindidaktischer Diskussionen in Deutschland. An der A.-L.-Universit?t in Freiburg haben wir dann schon in den siebziger Jahren begonnen, alle Lehrveranstaltungen zu evaluieren und neue Unterrichtsformen einzuf?hren. Im R?ckblick kann ich feststellen, dass hochschuldidaktische Fragestellungen mein Berufsleben begleitet haben.

Aussagen

Derzeit sind f?r die Medizinischen Fakult?ten andere Probleme vorrangig

Wir alle wissen: auch die beste Botschaft hat - wenn sie zum falschen Zeitpunkt kommt - keine Chance ernst genommen zu werden. Das gilt f?r die Qualit?tssicherung ebenso wie f?r die Gesundheit, von der gesagt wird, dass sie den h?chsten aller Werte in unserer Gesellschaft repr?sentiert. Dazu gibt es eine gute Karikatur. Sie zeigt eine Gruppe junger Menschen in der Pause auf dem Schulhof. Eine Sprechblase visualisiert die Antwort eines der Sch?ler an den Betrachter des Bildes. Der Sch?ler sagt: "Ich habe Zoff mit meinem Vater, mein Taschengeld reicht nicht, meine Freundin hat mich verlassen und ich habe gerade eine 5 in Mathe gekriegt und dann kommen Sie mit Ihren Ratschl?gen zu Gesundheitsf?rderung und das noch in der Pause!“ Vergleichbar k?nnte man f?r eine Gruppe von Klinikprofessoren in der Pause auf einer Konferenz zur Einf?hrung der DRG's formulieren: "Wir wissen nicht, wie wir die gestiegenen ?rztegeh?lter finanzieren sollen, ich muss dringend Drittmittel einwerben und meine Impactfaktoren erh?hen, der Studiendekan fordert die Einhaltung der Lehrdeputate und die Umsetzung der neuen Approbationsordnung, die Ergebnisse der Lehrevaluation durch die Studenten sind unbefriedigend, die Assistenten wollen lieber forschen als lehren und dann kommen Sie mit Ihren Ratschl?gen zur Umsetzung des Bologna-Prozesses im Medizinstudium!“ Der Zeitpunkt zur Diskussion weitergehender Ma?nahmen zur Qualit?tssicherung und -entwicklung im Medizinstudium ist derzeit ung?nstig.

Qualit?tssicherung hat Tradition in der ?rztlichen Profession

Hinzu kommt, dass die ?rztliche Profession - wie keine andere - auf eine lange Tradition erfolgreicher Ma?nahmen zur Qualit?tsentwicklung zur?ckblicken kann. Schon fr?hzeitig bestand ein staatliches Interesse an der Regelung der ?rztlichen Berufsaus?bung. Richtungsweisend f?r die Entwicklung der Medizin in Europa wurden die Bem?hungen einer ?rztegruppe auf der griechischen Insel Kos, die sich u.a. durch die Aufstellung einer eigenst?ndigen Berufsethik von den anderen Gesundheitsberufen abzugrenzen suchte. Die Medizingeschichte l?sst sich auch als Prozess der Profilierung und zunehmenden Autonomie des Arztberufes beschreiben. Schon in den ersten Universit?ten in Europa gab es Medizinische Fakult?ten. Im Kontext der Entwicklung der naturwissenschaftlichen Medizin gelang es den ?rzten im 19. Jahrhundert, ein staatliches Monopol zur Diagnose und Therapie von Krankheiten durchzusetzen und die Grundlagen f?r eine eigenst?ndige gesetzlich geregelte Ausbildung und Approbation zu legen. So verwundert es nicht, dass der amerikanische Soziologe Talcott Parsons sich bei der Beschreibung der Professionen in der modernen Gesellschaft am Beispiel Arztberufes orientierte.

Die Bem?hungen zur Qualit?tssicherung im Medizinstudium in den letzten 40 Jahren k?nnen, im Vergleich zu anderen hochschulischen Berufsausbildungen, als vorbildlich bewertet werden.

In dem 1913 gegr?ndeten Medizinischen Fakult?tentag werden insbesondere seit 1995 fakult?ts?bergreifende Fragen der Umsetzung der Approbationsordnung diskutiert.

Die staatliche Ausbildungsordnung wurde seit 1970 im Kontext ausf?hrlicher Reformdiskussionen neunmal novelliert.

Die mit der neuen Ausbildungsordnung von 1970 gest?rkten psychosozialen F?cher in der Medizin haben sich von Anfang an um die Qualit?tssicherung in der Lehre durch die Erarbeitung und Ver?ffentlichung von Lehrzielen sowie die Einrichtung von f?cher?bergreifenden Arbeitsgruppen zur Lehrevaluation bem?ht. So hat z.B. eine Arbeitsgruppe Psychosoziales Curriculum im Sommersemester 1995 einen von der Havard Medical School adaptierten Fragebogen f?r den Unterricht in Allgemeinmedizin und den psychosozialen F?chern in einer Studie evaluiert, an der sich 56 Hochschullehrer und 1250 Medizinstudierende beteiligt hatten [11], [12].

In einem staatlichen Institut f?r Medizinische und Pharmazeutische Pr?fungsfragen (IMPP) arbeiten fachkundige Sachverst?ndige an der Erstellung und Aktualisierung von Gegenstandskatalogen sowie der kontinuierlichen Entwicklung von Multiple-Choice-Fragen f?r die bundesweit einheitlich durchgef?hrten medizinischen Staatsexamen.

Schon 1985 wurde von der Robert-Bosch-Stiftung ein Arbeitskreis Medizinerausbildung (sog. Murrhardter Kreis) gef?rdert, der 1989 eine richtungsweisende, intensiv diskutierte Stellungnahme ?ber "k?nftige Anforderungen an den Arzt, Konsequenzen f?r die Ausbildung und Wege zur Reform“) vorlegte [10]. Diese Stellungnahme wurde 1995 grundlegend ?berarbeitet und hat die ?berlegungen zur Reform der ?rztlichen Ausbildung wesentlich beeinflusst.

Die im Jahr 2002 nach ?ber siebenj?hriger Diskussion vom Gesetzgeber beschlossene ?rztliche Approbationsordnung beschreibt erstmals ausf?hrlich das zu erreichende Ausbildungsziel und die dazu verpflichtend vorgeschriebene Lehrveranstaltungen und Pr?fungen. Danach ist das "Ziel der ?rztlichen Ausbildung ... der wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt“. Nach der Beschreibung des Grundlagenwissens der f?r ?rztliches Handeln erforderlichen allgemeinen Kenntnisse, F?higkeiten und Fertigkeiten und weiteren Grundkenntnissen und Grundlagen wird festgestellt: "Die Ausbildung soll auch Gesichtspunkte ?rztlicher Qualit?tssicherung beinhalten ...“ Die im Bundesgesetzblatt ver?ffentlichte Verordnung legt fest: "Die Universit?t vermittelt eine Ausbildung, die den genannten Zielen entspricht und die es den Studierenden erm?glicht, die dazu erforderlichen Kenntnisse, F?higkeiten und Fertigkeiten zu erwerben, die in den in dieser Verordnung vorgesehenen Pr?fungen gefordert werden“ [1] (BGBL, S. 2406). Dar?ber hinaus ist im ?1 festgelegt: "Das Erreichen dieser Ziele muss von der Universit?t regelm??ig und systematisch bewertet werden.“

Die Qualit?t der ?rztlichen Ausbildung wird in mehrfacher Weise mit gesetzlichen Vorgaben gesichert, durch:

- die Festlegung des Zieles der ?rztlichen Ausbildung mit einem, im einzelnen geregelten Studium der Medizin von 6 Jahren an einer Universit?t;

- die Festlegung der von der Universit?t durchzuf?hrenden Pflichtveranstaltungen;

- die Verpflichtung der Universit?t zur regelm??igen Evaluation der Lehrveranstaltungen, bezogen auf ihren Erfolg sowie zur regelm??igen und systematischen Bewertung des Erreichens der in der ?rztlichen Approbationsordnung vorgegebenen Ausbildungsziele;

- durch bundeseinheitliche, schriftliche Staatsexamen, dessen Pr?fungsfragen von berufenen Sachverst?ndigen aus der Scientific Community festgelegt werden.

Damit sind sowohl interne wie externe Ma?nahmen der Qualit?tssicherung vorgegeben. Intern in Bezug auf die Verpflichtung der Medizinischen Fakult?t zur ?berpr?fung der Wirkungen ihrer Lehrleistungen, extern mit der Durchf?hrung einheitlicher, standardisierter, schriftlicher Pr?fungen.

Dar?ber hinaus hat der Gesetzgeber Regelungen geschaffen f?r die Erprobung von Reformstudieng?ngen, die sich an internationalen Vorbildern orientieren (Privatuniversit?t Witten-Herdecke, Humboldt-Universit?t Berlin, LMU M?nchen, Universit?t Heidelberg).

Neue Unterrichtsformen (wie z.B. problemorientiertes Lernen in Kleingruppen sowie E-Learning-Programme) wurden entwickelt und erprobt.

Eine 1978 gegr?ndete Gesellschaft f?r Medizinische Ausbildung (GMA) (

Im Kontext der Einf?hrung von W3-Professuren und der Entwicklung von Kriterien zur leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) werden auch die Ergebnisse der an den Medizinischen Fakult?ten regelm??ig durchgef?hrten Lehrevaluationen ber?cksichtigt.

In mehreren Bundesl?ndern wurden Angebote zur medizindidaktischen Fortbildung von Hochschullehrern geschaffen. So haben in Baden-W?rttemberg 4 Universit?ten einen Kooperationsvertrag zur Gr?ndung eines Kompetenzwerkes "Lehre in der Medizin“ geschlossen unter Beteiligung der Kompetenzzentren E-Learning (Universit?t Ulm), Evaluation (Universit?t Freiburg), Hochschuldidaktik in der Medizin (Universit?t T?bingen), Praktisches Jahr in der Medizin (Universit?t Heidelberg) und Pr?fungen (Universit?t Heidelberg). Das Kompetenznetz hat die Aufgabe die Voraussetzungen zur effektiven Verbesserung von Lehre und Pr?fungen in der Medizin zu schaffen und zu gew?hrleisten sowie die Qualit?t der Lehre durch die Entwicklung von Leitlinien durch Zertifizierung und Einf?hrung von Pr?fsiegeln zu sichern.

Seit 2004 gibt es in Deutschland an der Universit?t Heidelberg ein Studienangebot zum "Master of Medical Education“ (MME-D), der inzwischen mit der 2. Kohorte erfolgreich durchgef?hrt wird.

Das Gesamt dieser Ma?nahmen zur Qualit?tssicherung und -entwicklung geht z.T. ?ber die vom Akkreditierungsrat als "wesentlich" bewerteten Kriterien f?r die Akkreditierung von Studieng?ngen hinaus.

Schwierigkeiten der Definition von Qualit?t

Der Anspruch der Qualit?tssicherung und Entwicklung wird derzeit in vielen Bereichen unserer Gesellschaft mit hohem Engagement gestellt, wobei festzustellen ist, dass der Begriff Qualit?t in unterschiedlicher Weise verstanden und gebraucht wird. Der Amerikaner R.M. Pirsig [8] hat sich in seinem Buch "Zen oder die Kunst ein Motorrad zu warten“ am Beispiel der Rhetorik mit Fragen der Definierbarkeit von Qualit?t befasst. Dabei unterscheidet er 2 Zug?nge vom Verst?ndnis von Qualit?t. Einen, den er als "klassisch“ bezeichnet und der darin besteht, Merkmale und Kriterien zu bestimmen und einen anderen, den er als "romantisch“ bezeichnet, bei dem Qualit?t ganzheitlich erfasst wird, ohne dass man daf?r Begr?ndungen angeben k?nnte. "Man wei?, was es ist und wei? es doch nicht. Das ist ein Widerspruch an sich. Aber manche Dinge sind nun mal besser als andere, d.h. sie haben mehr Qualit?t. Will man aber definieren, was Qualit?t an sich ist, abgesehen von den Dingen, die sie besitzen, l?st sich alles in Wohlgefallen auf. Es bleibt nichts ?brig, wor?ber man sprechen k?nnte“ (S. 189). Diese zweite Qualit?t sieht er bei Kunstwerken gegeben, deren Qualit?t von Menschen mit hoher ?bereinstimmung eingesch?tzt werden kann. Die auf Nachfrage gelieferten Begr?ndungen sind dagegen oft wenig ?berzeugend und weichen stark voneinander ab. Diese beiden Grundpositionen werden h?ufig als unvereinbar gegeneinander gestellt. Dabei spricht vieles daf?r, dass es sich um 2 Seiten eines Ph?nomens handelt. Der gute Arzt hat Qualit?ten, die man anhand von Kriterien messen kann (z.B. Fehlerquote bei medizinischen Eingriffen) und Qualit?ten, die sich einer objektivierenden Messung entziehen (z.B. das Gef?hl eines Patienten von seinem Arzt angenommen und verstanden zu werden).

Ulrich Teichler [13] hat in einem grundlegenden Beitrag 2006 zur Frage: "Was ist Qualit?t?“ die Komplexit?t, der mit diesem Ansatz zur Diskussion gestellten Probleme aufgezeigt. Dementsprechend dient seiner Meinung nach "der Begriff Qualit?t eher der Verunklarung als der Klarheitsgewinnung ?ber Kriterien des Guten in Hochschule und Wissenschaft“. Die traditionelle Position wird von ihm mit der Aussage beschrieben: "Qualit?t ist das, was man nicht definieren kann, aber wor?ber alle ?bereinstimmen“ (S. 172), wobei er feststellt: "Das alte, naive Qualit?tsverst?ndnis wird zugleich entzaubert und immer wieder magisch berufen, weil kein sophistizierter Qualit?tskonsens gelingt“ (S. 173).

Bezogen auf die Akzeptanz zur Entwicklung einer Evaluationskultur in Forschung und Lehre, sieht Teichler vielf?ltige Widerst?nde, die sich u.a. ergeben durch:

- die geringe Akzeptanz von Vielfalt, (d.h. der Differenzierung von Hochschule und Wissenschaft),

- die geringe Akzeptanz von vertikaler Differenzierung von Hochschulen und Wissenschaft, verbunden mit bewertenden Aussagen als "besser“ oder "schlechter“,

- die geringe Akzeptanz von horizontaler Vielfalt im Sinne der Profilbildung von Hochschulen,

- die geringe Akzeptanz ungleicher Lehrangebote im Medizinstudium,

- und schlie?lich die Pr?gung von Qualit?tsvorstellungen durch die Forschungsfunktionen der Universit?ten, d.h. das Vorstellungen von der Qualit?t in der Forschung ?oft auf Lehre und Studium ?bertragen werden“ (S. 182).

In seinen abschlie?enden ?berlegungen stellt er fest, dass es auf dem Weg zu einer Evaluationskultur wichtig ist "eine Ideologiekritik des vorherrschenden Qualit?tsdenkens zu betreiben und ein differenziertes Verstehen von Qualit?t unter allen Akteuren im Hochschulsystem zu f?rdern“ (S. 184). Es ist offenkundig, dass wir uns derzeit in einem Prozess befinden, in dem in den unterschiedlichen Handlungsfeldern ausgehandelt wird, was man unter Qualit?t verstehen soll, wie man diese messen kann und welche Ma?nahmen zur Qualit?tsverbesserung effektiv und effizient genutzt werden k?nnen.

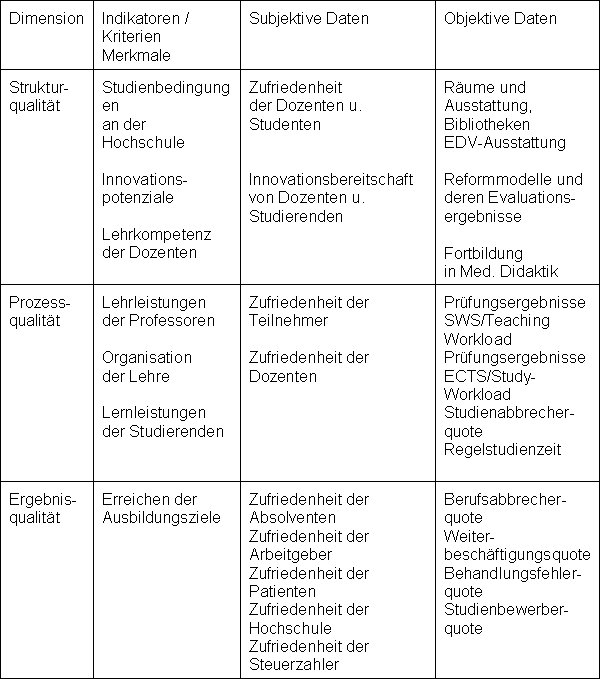

Unter Aspekten der Strukturprozess- und Ergebnisqualit?t lassen sich einige, meines Erachtens in der Diskussion bisher vernachl?ssigte Qualit?tskriterien beschreiben (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Von entscheidender Bedeutung ist nicht nur die Kompetenz und das Engagement der Dozenten, sondern auch die Kompetenz sowie die Studien- und Berufsmotivation der Studierenden. Wie in jeder anderen Organisation auch h?ngen die Prozess- und Ergebnisqualit?t vor allem davon ab, inwieweit es gelingt, die vorhandenen, positiven Motivationen zu unterst?tzen und ein positives Studienklima zu generieren, das allen Beteiligten helfen kann, unvermeidbare Frustrationen positiv zu bew?ltigen.

Grunds?tzlich ergeben sich bei der Diskussion von Fragen nach der Qualit?t Probleme der Messbarkeit. Bei der Beschreibung von Qualit?tsanforderungen stellt sich die Frage nach den spezifischen Erwartungen unterschiedlicher Interessengruppen. Die Erwartungen des die Gesellschaft repr?sentierenden Gesetzgebers m?ssen nicht unbedingt ?bereinstimmen mit den Erwartungen der ?rztlichen Berufsverb?nde, der Professoren an den Medizinischen Fakult?ten oder der Medizinstudenten. Sicherlich gibt es ein gemeinsames Vielfaches, bezogen auf die Vermittlung berufsrelevanter Kompetenzen. Dessen ungeachtet dominieren in der Praxis h?ufig Erwartungen, die sich aus den Interessen der jeweiligen Gruppen herleiten.

Akkreditierung von Studieng?ngen f?r Gesundheits- und Sozialberufe

Ein System zur Qualit?tsentwicklung von Hochschulstudieng?ngen ist die Akkreditierung, die in Deutschland von der zu diesem Zweck eingerichteten Stiftung zur Akkreditierung von Studieng?ngen moderiert wird. Der Akkreditierungsrat erarbeitet und verabschiedet im Kontext internationaler Diskussionen Qualit?tskriterien und macht diese f?r die von ihm akkreditierten Akkreditierungsagenturen verbindlich.

Die normativen Rahmenbedingungen f?r die Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen wurden zuletzt am 22.06.2006 festgelegt. Danach muss die Akkreditierung eines Studienganges ausgesprochen werden, wenn die Qualit?tsanforderungen erf?llt sind. Sie muss versagt werden, wenn wesentliche Qualit?tsanforderungen nicht erf?llt sind und soll unter Auflagen ausgesprochen werden, wenn Qualit?tsanforderungen unwesentlicher Art nicht erf?llt sind und zu erwarten ist, dass die beantragende Hochschule die M?ngel in einer, von der Akkreditierungsagentur zu setzenden Frist von h?chstens 18 Monaten behebt.

Das Fehlen einer Qualit?tsanforderung ist wesentlich, wenn der Mangel von solcher Art ist, dass die Definition, die Regelung, bzw. das Fehlen von Studienzielen, Studienzugang, Curriculum, Lehrorganisation, Lehrgestaltung, Ressourcen oder Pr?fung zu erheblichen Nachteilen f?r Studierende f?hren. Das Fehlen einer Qualit?tsanforderung ist insbesondere in den F?llen unwesentlich, in denen formale Anforderungen nicht erf?llt sind.

Diese Vorgaben legen einerseits den Handlungsrahmen fest, erlauben aber andererseits den Agenturen, die jeweils gegebenen, spezifischen Bedingungen der zu beurteilenden Studieng?nge in angemessener Weise zu ber?cksichtigen.

Bei der AHPGS (Akkreditierungsagentur f?r Studieng?nge im Bereich Heilp?dagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit) geschieht das in einem dreistufigen Qualit?tssicherungsverfahren. Grundlage ist ein Akkreditierungsantrag, der von den Hochschulen nach einer vorgegebenen Gliederung zu erstellen ist. Dieser Antrag wird

- von der Gesch?ftsstelle, bezogen auf die Formalkriterien, gepr?ft. Sind diese erf?llt, wird

- eine Gutachterkommission berufen, die eine zweit?gige Vor-Ort-Begutachtung durchf?hrt und abschlie?end eine Empfehlung abgibt. Als letzte Instanz befasst sich

- die Akkreditierungskommission der AHPGS mit dem Antrag und f?llt eine Entscheidung, die der Hochschule und dem Akkreditierungsrat mitgeteilt wird.

Aus dem Bereich der Medizin und der Gesundheitswissenschaften wurden von der AHPGS bisher 117 Studieng?nge akkreditiert. Die Studiengangsbezeichnungen spiegeln die Dynamik der Entwicklung in den Gesundheitsberufen wieder (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]).

Postgraduiertenstudieng?nge in den Gesundheitswissenschaften/Public Health

Im Rahmen eines Forschungsprogramms des Bundesministerium f?r Bildung und Wissenschaft und des Bundesministeriums f?r Gesundheit wurden von 1992 bis 1999 insgesamt 5 Forschungsverb?nde zum Aufbau von Strukturen zur Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Gesundheitswissenschaften/Public Health mit Bundes- und Landesmitteln gef?rdert. Dabei wurden insgesamt 8 universit?re postgraduierte Studieng?nge mit einer Ausbildungskapazit?t von ca. 300 Studienpl?tzen aufgebaut. Die zust?ndigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften und die Deutsche Gesellschaft f?r Public Health (DGPH) haben sich von Anfang an in der Qualit?tssicherung und -entwicklung engagiert; so wurden von Sachverst?ndigengremien Qualit?tsstandards f?r insgesamt 6 Themenbereiche erarbeitet und im Grundlagenstudium einheitlich angewandt. Regelm??ig wurden Verbleibsstudien durchgef?hrt, deren Ergebnisse zur Adjustierung der Studienprogramme gen?tzt wurden [3]. Im Kontext des Bologna Prozesses sind die Studiengangverantwortlichen derzeit damit befasst, Akkreditierungen nach den Kriterien des Akkreditierungsrates vorzubereiten.

Die Situation der Studieng?nge, die den Gesundheitswissenschaften zugeordnet werden k?nnen, ist mit der des Medizinstudiums nur bedingt vergleichbar. In Deutschland k?nnen die diesen Studieng?ngen zugeordneten Gesundheitsberufe nur auf Erfahrung in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum der Professionalisierung und Akademisierung aufbauen. Dementsprechend gro? ist der innovative Charakter und die Verschiedenartigkeit der Studienangebote zur beruflichen Ausbildung in Bachelor- und konsekutiven Master-Studieng?ngen sowie in den zumeist berufsbegleitenden MA-Weiterbildungsstudieng?ngen. Dieser Nachteil konnte z.T. kompensiert werden durch ein hohes Engagement in der Umsetzung der Bologna-Kriterien bei der Konzeption der neuen Studieng?nge.

Ein Kriterium der Akkreditierung ist, inwieweit die jeweilige Hochschule interne Ma?nahmen zur Qualit?tssicherung und -entwicklung aufgebaut hat. Dabei zeigt sich, dass der Akkreditierungsprozess wesentlich dazu beitragen kann, dass die Hochschulen ihre Ma?nahmen zur Qualit?tssicherung systematisch ?berpr?fen und weiter ausbauen. Allerdings ist festzustellen, dass die M?glichkeiten zur systematischen Evaluation bisher nur in Ans?tzen genutzt werden. Dies gilt vor allem f?r Absolventenbefragungen.

Bisher hat keine der 36 Medizinischen Fakult?ten in Deutschland ihr Medizinstudium auf Bachelor- und Masterabschl?sse umgestellt. Auch Ans?tze zur Qualit?tsverbesserung durch Modularisierung, ECTS und Kompetenzpr?fungen gibt es bisher nur in Ans?tzen. Dabei l?sst sich feststellen, dass ungeachtet der Frage der Hochschulabschl?sse wesentliche Elemente des Bologna-Prozesses f?r die Verbesserung der ?rztlichen Ausbildung genutzt werden k?nnten.

Strukturelle Barrieren zur Qualit?tsentwicklung der Lehre an Medizinischen Fakult?ten

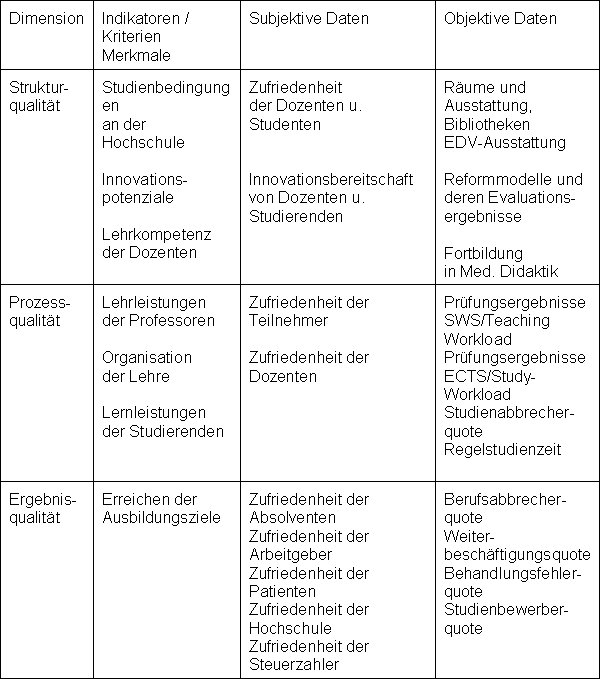

Seit mehr als 20 Jahren wird diskutiert, dass die Organisation der medizinischen Ausbildung an den Medizinischen Fakult?ten in Deutschland durch eine Reihe struktureller Barrieren behindert wird (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]).

Das professionelle Selbstverst?ndnis der Medizinprofessoren an den Medizinischen Fakult?ten ist i.d.R. vorrangig bestimmt durch klinische Kompetenzen und Erfolge in der Behandlung von Patienten sowie die darauf bezogen durchgef?hrten Forschungsarbeiten. Diese werden durch die Gesellschaft und die Scientific Community mit Statuszuweisungen honoriert. In Relation dazu wird den Aufgaben der Lehre eine nachgeordnete Bedeutung zugewiesen. Weiterhin ist zu ber?cksichtigen, dass im Kontext der Erfolge der wissenschaftlichen Medizin eine vielf?ltige Spezialisierung stattgefunden hat, wodurch die Zahl der Fachgebiete kontinuierlich gestiegen ist. Die Fachvertreter erleben sich oft in Konkurrenz zu den anderen F?chern, wodurch eine Kooperation in der Lehre nicht unbedingt gef?rdert wird. Der aktuelle soziale Wandel in den Strukturen der Universit?tskliniken mit der Dominanz betriebswirtschaftlicher Maximen muss sich ebenfalls negativ auf die Organisation der Lehre auswirken.

Die Kapizit?tsverordnung (KapVO) schlie?lich f?hrt dazu, dass die Fakult?ten immer wieder Studierende aufnehmen m?ssen, die sich erfolgreich vor Gericht einen Studienplatz erklagt haben.

Ein besonderes Problem ist die Zentrierung der Lehre auf die Universit?tskliniken und Lehrkrankenh?user mit der weitgehenden Vernachl?ssigung der ambulanten medizinischen Versorgung, die nur ansatzweise in den Lehrveranstaltungen der Allgemeinmedizin eingebunden wird.

Einl?sung des Ausbildungsziels einer Sozialisation f?r die ?rztliche Berufsausbildung

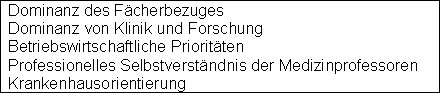

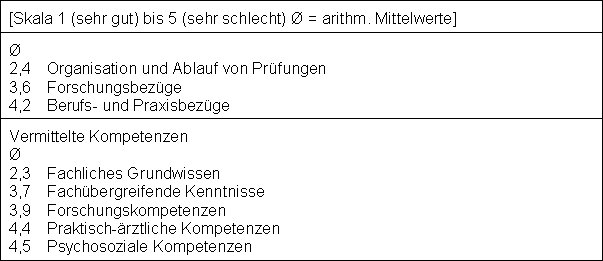

Zur Beurteilung der Praxisrelevanz des Medizinstudiums liegen nur wenige Befragungen vor. In Zusammenarbeit mit den Landes?rztekammern hat das Zentrum f?r Hochschulentwicklung (CHE) die bisher gr??te bundesweite Befragung von Absolventen der Medizin durchgef?hrt. Angeschrieben wurden alle Mediziner (ohne Zahnmedizin), die zwischen 1998 und 2003 ihre Approbation erhalten haben. Insgesamt konnten fast 5000 Frageb?gen ausgewertet werden. Die meisten der Befragten standen seit 3 bis 5 Jahren im Berufsleben und arbeiteten in Krankenh?usern. Die im Juni 2004 ver?ffentlichte Untersuchung ist nicht nur interessant bezogen auf den Vergleich der Beurteilungen der Medizinischen Fakult?ten in Deutschland. Zugrunde gelegt wurde eine Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) (siehe Tabelle 4 [Tab. 4]).

Nur 15% der Medizinischen Hochschulabsolventen gaben an durch das Studium "sehr gut“ oder "gut“ auf das Berufsleben vorbereitet zu sein.

Bei der Bewertung des Studiums f?llt auf, dass die Organisation und der Ablauf von Pr?fungen am besten bewertet werden, mit einem Mittelwert von 2,4. Der Forschungsbezug des Studiums wird mit 3,6 und der Berufs- und Praxisbezug des Studiums am schlechtesten mit 4,2 bewertet. Nach den Erfahrungen der Studierenden geht es im Medizinstudium offenkundig vor allem um das Bestehen von Pr?fungen. Demgegen?ber wird der Forschungsbezug des Studiums, d.h. der Anspruch der Einheit von Forschung und Lehre, relativ kritisch beurteilt. Der gesetzliche Auftrag der Ausbildung f?r die ?rztliche Berufsaus?bung erh?lt die schlechteste Beurteilung, wobei die Medizinischen Fakult?ten unterschiedlich bewertet werden.

Vergleicht man die Bewertung der Kompetenzvermittlung im Studium, dann wird die Vermittlung fachlichen Grundlagenwissens mit einem Durchschnittswert von 2,3 relativ gut, die der f?cher?bergreifenden Kompetenzvermittlung mit einem Durchschnittswert von 3,7 dagegen sehr viel schlechter beurteilt. Der Ausrichtung des Studiums entsprechend erh?lt die Vermittlung von Forschungskompetenzen eine Beurteilung von 3,9, die von Kompetenzen f?r praktische ?rztliche T?tigkeiten dagegen nur einen Mittelwert von 4,4. Am schlechtesten wird die Vermittlung psychosozialer Kompetenzen mit einem Mittelwert von 4,5 bewertet. Die befragten Absolventen befanden sich seit einigen Jahren in der Berufspraxis und konnten somit beurteilen, ob und wie viel sie im Studium daf?r gelernt hatten.

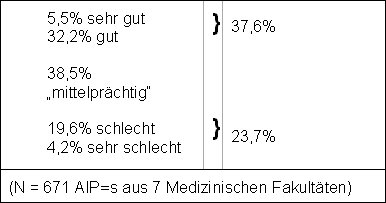

Die Ergebnisse werden grunds?tzlich best?tigt durch eine im Jahr 2002 durchgef?hrte Fragebogenerhebung [7] bei 671 angehenden ?rzten, die an 7 deutschen Universit?ten ihr drittes Staatsexamen abgeschlossen hatten und ihr Medizinstudium r?ckblickend bewerten sollten. "Nur ein gutes Drittel der angehenden ?rzte f?hlte sich nach dem Abschluss des dritten Staatsexamens gut oder sogar sehr gut auf den klinischen Alltag vorbereitet. Die Befragten kritisieren vor allem die mangelnde Praxisorientierung des Medizinstudiums. Eklatante Defizite werden vor allem in der Vermittlung praktischer ?rztlicher F?higkeiten und psychosozialer Kompetenzen im Umgang mit dem Patienten gesehen." (siehe Tabelle 5 [Tab. 5])

In dem Ma?e, in dem das Studium der Medizin zu einer hochschulischen Berufsausbildung von ?rzten geworden ist, sind auch die Medizinischen Fakult?ten gefordert, ihre Lehrangebote am Praxisbedarf der Gesundheitsversorgung auszurichten. Inwieweit die Umsetzung der neuen ?AppO zur Verbesserung der Ergebnisse beitr?gt, l?sst sich erst dann kl?ren, wenn die ersten Jahrg?nge ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

Studienabbruchquoten als Qualit?tsindikatoren

Die Studienabbruchquote wird definiert als Anteil der Studienanf?nger eines Studienjahres, die das Studium beenden, ohne es mit einem Examen in einem Erststudium abzuschlie?en.

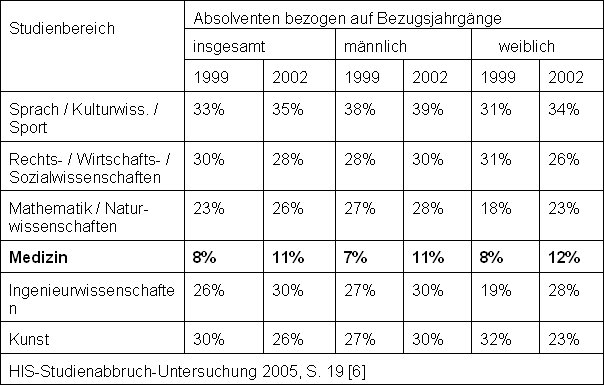

Zur Qualit?t eines Hochschulstudiums geh?rt auch die angemessene Beratung und Auswahl von Studienbewerbern sowie deren Betreuung w?hrend des Studiums, die als Voraussetzung f?r einen erfolgreichen Abschluss gelten k?nnen. Das Hochschulinformationssystem HIS hat 2005 eine Studienabbruchstudie ver?ffentlicht, die die Absolventenjahrg?nge 1999 und 2002 f?r verschiedene Fachgruppen miteinander vergleicht. Dabei konnte eine durchschnittliche Studienabbruchquote von 25% errechnet werden. Interessant ist der Vergleich der Absolventenjahrg?nge sowie der m?nnlichen und weiblichen Studierenden (siehe Tabelle 6 [Tab. 6]).

Das Medizinstudium hat traditionell die geringsten Studienabbruchquoten, wof?r nach den Recherchen des HIS "Zulassungsbeschr?nkungen, transparente Studienstrukturen, hohe Studienmotivation und klare Berufsvorstellungen“ beitragen [5]. Demgegen?ber scheinen sich „die Entt?uschungen im Studium ?ber Studieninhalte, berufliche M?glichkeiten und auch ?ber das eigene Leistungsverm?gen ... in bestimmten Grenzen zu halten“ (S. 20). Auffallend ist eine Steigerung der Studienabbruchquote von 8 auf 11%, die im Kontext der aktuellen Deprofessionalisierungsdiskussion interpretiert werden k?nnte.

Teaching-Points als Ma?stab f?r Lehrleistungen

Ein Minimalkriterium f?r die Lehrqualit?t ist die Durchf?hrung von Lehrveranstaltungen durch die Dozenten bzw. deren Realisierung des Lehrdeputates. Traditionell werden die Lehrleistungen in Deutschland entsprechend den Lehrverpflichtungsordnungen f?r Hochschullehrer in Semesterwochenstunden (oder auch Lehrverpflichtungsstunden) gemessen [15]. Dabei wurde davon ausgegangen, dass an den Universit?ten 28 Semesterwochenstunden und an Fachhochschulen 37 Semesterwochenstunden vorgegeben sind. Der zeitliche Aufwand f?r die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen sowie die Durchf?hrung zus?tzlicher Lehraufgaben wie Pr?fungen, Betreuung von Abschlussarbeiten oder Studierendenberatung wurde nicht gemessen.

Im Kontext des Bologna-Prozesses wurde die Input-Orientierung mit Pr?senzzeiten in Form von Semesterwochenstunden abgel?st durch eine Output-Orientierung mit der Erfassung der zum Erlernen von Kompetenzen notwendigen studentischen Arbeitszeit (Study Workload), die mit Credit Points (ECTS) gemessen wird. F?r die Hochschullehrer ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer Neuorientierung in der Messung der Lehrleistungen. Orientiert am Modell der von Studenten zu erwerbenden Credit Points hat das Zentrum f?r Hochschulentwicklung (CHE) im Oktober 2005 ein Konzeptpapier vorgelegt mit dem Vorschlag zur Einf?hrung von Teaching Points als Ma?stab f?r die Lehrleistungen von Dozenten. Diese neue Ma?einheit soll geeignet sein, individuelle Lehrleistungen zu vereinbaren und in ihrer Durchf?hrung zu ?berpr?fen. Bei der Berechnung der Teaching Points sollen neben der Pr?senz bei Lehrveranstaltungen auch Vor- und Nachbereitungszeiten, Betreuungsleistungen sowie Pr?fungen, bezogen auf verschiedene Lehrformen, Vorlesungen, Seminare, Praxiswochen, Projektarbeit E-Learning etc., ber?cksichtigt werden.

Wenn auch die Berechnung der Teaching Points im vorliegenden Arbeitspapier des CHE sicherlich einiger Korrekturen bedarf, so ist doch festzustellen, dass eine neue Form der Berechnung der Lehrleistungen von Professoren ?berf?llig ist und geeignet sein k?nnte zur flexiblen und den jeweiligen Bed?rfnissen und Interessen entsprechenden Lehrplanung auch an den Medizinischen Fakult?ten.

Potenziale zur Qualit?tsentwicklung im Medizinstudium

Aufbauend auf den vielf?ltigen Bem?hungen zur Reform der ?rztlichen Ausbildung und den Erkenntnissen im Kontext des Bologna-Prozesses bieten sich f?r die Medizinischen Fakult?ten im Rahmen der geltenden Approbationsordnung M?glichkeiten zur Qualit?tsentwicklung (siehe Tabelle 7 [Tab. 7]).

Entwicklungsm?glichkeiten bestehen bezogen auf:

- die Umstellung von einer Inputorientierung der Lehre (von fachbezogenen Inhalten) zu einer Outcomeorientierung (mit der F?rderung kompetenzvermittelnder Lernprozesse);

- die Umstellung von der Konzeption von Lehrveranstaltungen durch Fachvertreter zur studiengangsbezogenen Konzeption und f?cher?bergreifenden Organisation von Modulen;

- die Vermittlung von Grundlagenkompetenzen durch die Entwicklung und Anwendung von Standardmodulen an allen Medizinischen Fakult?ten;

- die Erm?glichung von Schwerpunktsetzungen und Spezialisierungen im Medizinstudium durch den Ausbau von Wahl-/Pflichtveranstaltungen und deren Beschreibung in einem Diploma supplement;

- die arbeitsteilige Organisation der Gesundheitsversorgung, die im Medizinstudium alle M?glichkeiten f?r gemeinsame Lehrveranstaltungen mit Studenten und Dozenten der anderen Gesundheitsberufe nutzen sollten;

- die konsequente Anwendung moderner Unterrichtsformen wie problemorientiertem Lernen (POL) und Blended E-Learning;

- die St?rkung der Orientierung der Ausbildung an der Praxis der ?rztlichen Berufsaus?bung durch die konsequente Einbeziehung von Praxisvertretern mit versorgungsbezogenen Lehrveranstaltungen;

- jede Medizinische Fakult?t sollte ein Alumni-Programm organisieren und regelm??ig repr?sentative Befragungen bei den Absolventen durchf?hren;

- die fakult?tsbezogene Umsetzung des Anspruches der Einheit von Forschung und Lehre durch die Beteiligung der Studierenden an den Forschungsarbeiten der Hochschule;

- an den Hochschulen sollten Evaluationsordnungen beschlossen werden, in denen die Ma?nahmen zur regelm??igen und systematischen ?berpr?fung des Erreichens der Ausbildungsziele verbindlich geregelt sind.

Zusammenfassend k?nnen wir feststellen, dass wir bei der Qualit?tsentwicklung im Medizinstudium und den Gesundheitswissenschaften auf einen gro?en Bestand an Erfahrungen, Reformmodellen und Konzepten aufbauen k?nnen. Trotzdem bleibt noch viel zu tun.

Anmerkung

*Manuskript eines Vortrages auf der Tagung der Hochschulrektorenkonferenz zum Thema "Medizinerausbildung in Zukunft!? - Chancen und Herausforderungen nationaler und europ?ischer Entwicklungen in der Hochschulmedizin" am 06./07.10.2006 in Berlin.

Literatur

[1] Bundesgesetzblatt. 2002:Teil I, Nr. 44;2405-2435.[2] Bundesministerium f?r Bildung und Wissenschaft. Das Studium der Medizin. Eine Fachmonographie aus studentischer Sicht. Schriftenreihe. 1994;Band 118

[3] Dierks ML, Koppelin F. Public Health-Ausbildungsprofile und Berufsperspektiven in Deutschland. Freiburg: DKGW. 2004:Band 14.

[4] Feest J, Kapuste H. Interviews in Ixburg - Medizinstudenten und ihre klinische Ausbildung. M?nchen: Urban & Schwarzenberg; 1970.

[5] Hochschulinformationssystem. Studienabbruch Studie. Hannover: Hochschulinformationssystem; 2005.

[6] Huber L, Walther M. Organisationsmodelle der Hochschuldidaktik. In: Blickpunkt Hochschuldidaktik neu. Hamburg: Arbeitskreis f?r Hochschuldidaktik; 1970.

[7] Jungbauer J, Alfermann D, Kamenik C, Br?hler E. Vermittlung psychosozialer Kompetenzen mangelhaft. Ergebnisse einer Befragung ehemaliger Medizinstudierender an 7 deutschen Universit?ten. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003;53(7):319-321.

[8] Pirsig RM. Zen oder Kunst ein Motorrad zu warten. Frankfurt/Main: Fischer; 1978.

[9] Prior H. Kritische Bibliographie zur Hochschuldidaktik. In: Blickpunkt Hochschuldidaktik. Hamburg: Arbeitskreis f?r Hochschuldidaktik. 1971:Band 17.

[10] Robert-Bosch-Stiftung. Das Arztbild der Zukunft. Gerlingen: Bleicher; 1989.

[11] St??el U, Br?hler E, Gostomzy J, Kochen M, von Troschke J, Wildgrube K, Wirsching M. Die Evaluation von Lehrveranstaltungen in den psychsozialen F?chern und der Allgemeinmedizin im Studiengang Humanmedizin - Ergebnisse einer bundesweiten Pilotuntersuchung im Sommersemester 1995. Gesundheitswesen. 1996;58:249-252.

[12] St??el U, von Troschke J. Evaluationsinstrumente und -Ergebnisse in psychosozialen F?chern. Das Beispiel der Medizinischen Soziologie (Vorklinik) und Sozialmedizin (Klinik) an der Universit?t Freiburg. In: Koebke J, Neugebauer E, Lefering R (Hrsg.). Die Qualit?t der Lehre in der Medizin. M?nchen: Urban & Schwarzenberg; 1996.

[13] Teichler U. Was ist Qualit?t. In: Projekt Qualit?tssicherung der HRK (Hrsg.). Von der Qualit?tssicherung der Lehre zur Qualit?tsentwicklung als Prinzip der Hochschulsteuerung. Beitr?ge zur Hochschulpolitik. 2006;Band 1.

[14] van den Bussche H, Weidtmann K, Kohler N, Frost M, Kaduszkiewicz H. Evaluation der ?rztlichen Ausbildung. GMS Z Med Ausbild. 2006;23(2):Doc.37.

[15] Zentrum f?r Hochschulentwicklung. Teaching Points als Ma?stab f?r die Lehrverpflichtung und Lehrplanung. 2005;Arbeitspapier 69.