Konzept und studentische Evaluation der Integrierten Seminare im Studienabschnitt "Medizin I" der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Hamburg

Katja Weidtmann 1Sigrid Harendza 2

Stefan Dietsche 3

Andreas H. Guse 4

Ralf Middendorff 5

Jobst-Hendrik Schultz 6

Ioan Mihalache 7

Maike Frost 1

Olaf Kuhnigk 1

1 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prodekanat f?r Lehre, Hamburg, Deutschland

2 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prodekanat f?r Lehre und III. Medizinische Klinik, Hamburg, Deutschland

3 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut und Poliklinik f?r Medizinische Psychologie, Hamburg, Deutschland

4 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut f?r Biochemie und Molekularbiologie I, Zellul?re Signaltransduktion, Hamburg, Deutschland

5 Justus-Liebig-Universit?t Giessen, Institut f?r Anatomie und Zellbiologie, Giessen, Deutschland

6 Medizinisches Universit?tsklinikum Heidelberg, Abteilung Innere Medizin II, Heidelberg, Deutschland

7 Universit?tsklinikum Hamburg-Eppendorf, Mitglied der studentischen Fachschaft, Hamburg, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Die neue ?AppO (2002) fordert f?r den ersten Studienabschnitt (Medizin I) die Einrichtung von mindestens 98 Stunden Integrierter Seminare unter Einbezug geeigneter klinischer F?cher. Das an der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Hamburg zur Reform des Studienabschnitts Medizin I eingesetzte Curriculum-Komitee erarbeitete ein Konzept f?r Integrierte Seminare, die in den ersten vier Semestern in 14-t?gigem Rhythmus durchgef?hrt werden. Die Themen orientieren sich inhaltlich an parallel stattfindenden Unterrichtsveranstaltungen. Wichtige didaktische Elemente der Integrierten Seminare sind Interdisziplinarit?t und das fallbasierte Lernen. Dar?ber hinaus pr?gen die Veranstaltung Kleingruppenarbeit, Selbststudium und Kurzreferate. Vertreter naturwissenschaftlicher und medizinischer Grundlagenf?cher sowie klinischer F?cher erarbeiteten durch das Seminar horizontale und vertikale inhaltliche Verkn?pfungen im Abschnitt Medizin I.

Methodik: Zur Qualit?tskontrolle wurden die Integrierten Seminare der ersten Studierendenkohorte von Wintersemester 2003/04 bis Sommersemester 2005 wissenschaftlich begleitet. Anhand spezieller Instrumente wurde die Veranstaltung mit Terminevaluationen formativ und mit Abschlussevaluationen summativ evaluiert. Neben einer deskriptiven Darstellung wurden die Daten auf systematische Zusammenh?nge und Unterschiede analysiert.

Ergebnisse: Die Evaluation der Integrierten Seminare durch die erste Studierendenkohorte belegt eine gro?e Akzeptanz des Konzepts und eine hohe Zufriedenheit mit zentralen Einzelaspekten der Veranstaltung, z. B. Verdeutlichung der Praxisrelevanz der Grundlagenf?cher, Aufzeigen der Vernetzung der Grundlagenf?cher und subjektiver Lernerfolg.

Schlussfolgerung: Die Integrierten Seminare an der Hamburger Medizinischen Fakult?t liefern ein schl?ssiges und von den Studierenden akzeptiertes Konzept f?r horizontale und vertikale inhaltliche Verkn?pfungen von Grundlagenf?chern mit klinischen F?chern. Au?erdem zeigen die Evaluationsergebnisse Verbesserungsm?glichkeiten auf, die u. a. durch Modifikationen einzelner Fallgeschichten und im Faculty-Development-Programm der Fakult?t umgesetzt werden k?nnen.

Schlüsselwörter

Integrierte Seminare, vorklinischer Studienabschnitt, Curriculumreform, Evaluation, fallbasiertes Lernen

Einleitung

Die neue Approbationsordnung f?r ?rzte vom 27.06.2002 (?AppO) stellte die medizinischen Fakult?ten in Deutschland vor die Aufgabe einer umfassenden Reform ihrer Curricula. Zu den Forderungen der Gesetzesvorlage geh?ren u. a. die F?rderung fach?bergreifenden und problemorientierten Lernens, die Reduktion naturwissenschaftlicher und theoretischer Grundlagen auf medizinisch relevante Ausbildungsinhalte sowie die Verkn?pfung von theoretischem und klinischem Wissen [1].

F?r den vorklinischen Studienabschnitt Medizin I verlangt die ?AppO die Durchf?hrung von mindestens 98 Stunden Integrierter Seminare. Diese Vorgabe unterst?tzt das Ziel, Medizinstudierende von Beginn an f?cher?bergreifend und an klinischen Inhalten orientiert auszubilden. Die nachfolgende Arbeit beschreibt Hintergrund, Konzept und Evaluationsergebnisse der Integrierten Seminare an der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Hamburg.

F?r die Planung und Umsetzung der Studienreform setzte der Prodekan f?r Lehre der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Hamburg im Oktober 2002 zwei Curriculum Komitees (CK-I und CK-II) ein. F?r den ersten Ausbildungsabschnitt war das CK-I verantwortlich [2], f?r den zweiten Abschnitt das CK-II [3], [4]. Neben der Erarbeitung von Studienplan, Semesterpl?nen, Stundenpl?nen und einer Studien- und Pr?fungsordnung f?r den Abschnitt Medizin I hatte das CK-I u. a. den Auftrag, ein Konzept f?r die Integrierten Seminare zu erstellen.

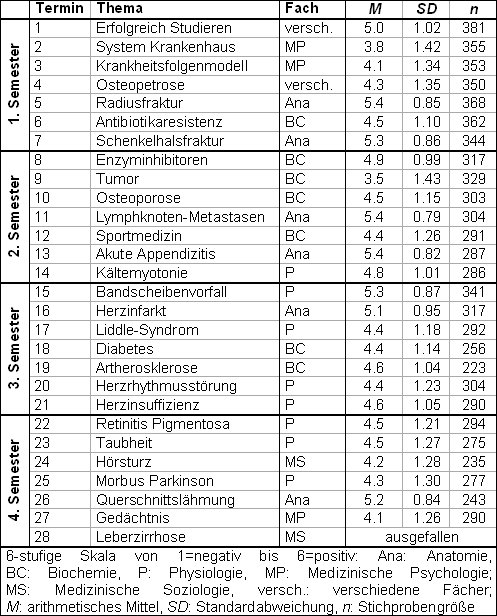

Die Integrierten Seminare beginnen f?r die Medizinstudierenden in Hamburg im ersten Semester und durchziehen den Abschnitt Medizin I in 14-t?gigem Rhythmus bis ins vierte Semester. Pro Semester finden insgesamt sieben Seminartermine ? 4 Unterrichtsstunden (2 SWS) statt, die im Wechsel durch die medizinischen Grundlagenf?cher Anatomie, Biochemie, Physiologie, Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie ausgerichtet werden. Zwei der 28 Termine werden durch mehrere der oben genannten F?cher gemeinsam zu einem Thema gestaltet (vergleiche Tabelle 1 [Tab. 1]).

Die fach?bergreifenden Ausbildungsziele wurden durch das CK-I in Zusammenarbeit mit Vertretern der naturwissenschaftlichen und medizinischen Grundlagenf?cher sowie einiger klinischer F?cher erarbeitet. Didaktisch ist das Seminarkonzept durch das fallbasierte Lernen gepr?gt, eine dem problemorientierten Lernen nahe stehende Methode, bei der die Studierenden unter Anleitung klinische Patientengeschichten anhand von "Papier-F?llen“ bearbeiten. Methodisch entspricht dieser Zugang den sp?teren Anforderungen der ?rztlichen Praxis, in der ?rzte symptomorientiert vorgehen. Das fallbasierte Lernen bildet einerseits die zentrale Grundlage der horizontalen Verkn?pfung aller am Studienabschnitt Medizin I beteiligten F?cher. Andererseits werden durch diese didaktische Methode Inhalte aus den naturwissenschaftlichen und medizinischen Grundlagenf?chern mit denen klinischer F?cher vernetzt. Das Ziel dieses vertikalen Bezugs besteht darin, dass die Studierenden die Relevanz der Grundlagenf?cher f?r das Verst?ndnis klinischer Fragestellungen von Ausbildungsbeginn an erkennen, da dies das Lernen f?rdert [5]. Konzeptionell wird die inhaltliche Vernetzung der beiden Studienabschnitte durch die Einbindung klinisch t?tiger Dozenten im Rahmen von „team teaching“ unterst?tzt.

Weitere Lehr- und Lernformen der Integrierten Seminare sind u. a. die eigenst?ndige Vorbereitung der Studierenden anhand online verf?gbarer Fallmaterialien sowie Kurzreferate, Kleingruppenarbeit, Pr?sentationen der Studierenden und Impulsvortr?ge der Dozenten in den Unterrichtsstunden.

Die Fallgeschichten sind thematisch auf die in den jeweiligen Unterrichtswochen stattfindenden Lehrveranstaltungen der beteiligten F?cher abgestimmt. Dies unterst?tzt die Studierenden bei der Bearbeitung der Fragestellungen. Einen Themen?berblick der Integrierten Seminare und der jeweils ausrichtenden F?cher gibt Tabelle 1 [Tab. 1].

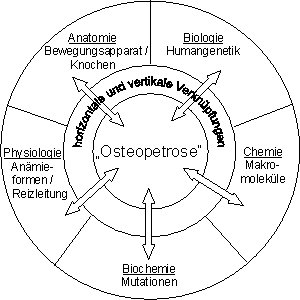

W?hrend am ersten Seminartermin Inhalte zu Studienorganisation, -beratung und lerntheoretischen Hintergr?nden bearbeitet werden, sind die nachfolgend behandelten F?lle in der Regel an praxisrelevanten klinischen Erkrankungen ausgerichtet. In Ausnahmef?llen wurden auch seltenere Krankheitsbilder ausgew?hlt, die relevante naturwissenschaftliche Zusammenh?nge besonders gut darstellen. Zur Veranschaulichung des Seminarkonzepts werden im Folgenden exemplarisch das Konzept des Seminartermins "Osteopetrose“, die curriculare Einbindung und interdisziplin?re inhaltliche Verkn?pfungen dargestellt.

Die Ausarbeitung des Fallbeispiels "Osteopetrose“ erfolgte durch eine interdisziplin?re Arbeitsgruppe aus Humangenetikern, Anatomen, Physiologen und Biochemikern. Das Ziel bestand darin, einen f?cher?bergreifenden Fall mit klinischem Hintergrund und entsprechenden Arbeitsauftr?gen f?r die Studierenden zu entwickeln. Au?erdem waren die parallel laufenden Lehrveranstaltungen von Humangenetik (als Teil der Biologie), Anatomie, Biochemie und Molekularbiologie thematisch einzubinden. An die Fallbeschreibung eines Kleinkindes mit infantiler maligner Osteopetrose, bedingt durch eine Mutation im Chlorid-Kanal ClC-7, schlie?en sich vier Arbeitsauftr?ge f?r die Studierenden an. Bearbeitet werden Erbg?nge bei heredit?ren Erkrankungen (Humangenetik), das zentrale Dogma der Molekularbiologie, also der Informationsfluss von der DNA ?ber die RNA zum Protein, und verschiedene Mutationstypen (Biochemie und Molekularbiologie), der Aufbau des Knochens durch Zellen und Extrazellularsubstanz (Anatomie) sowie An?mieformen und Reizleitung (Physiologie). Die inhaltliche Komplexit?t erfordert von den Studierenden eine intensive Vorbereitung anhand der im Vorbereitungsmaterial angegebenen Literatur inklusive des Internets. Dies gilt auch f?r die beteiligten Dozenten, um als kompetente Ansprechpartner f?r ihr eigenes und alle anderen eingebundenen F?cher auftreten zu k?nnen (vergleiche Abbildung 1 [Abb. 1]).

Methode

In Zusammenarbeit mit dem CK-I wurden f?r die Integrierten Seminare von der Arbeitsgruppe Lehrevaluation des Prodekanats f?r Lehre ein spezielles Evaluationskonzept und Erhebungsinstrumente entwickelt. Da es sich um eine neu eingef?hrte Lehrveranstaltung handelte, wurde die erste Studierendenkohorte (Beginn WS 2003/04) ?ber die vier Semester des Abschnitts Medizin I begleitet. Eine formative Evaluation erfolgte durch Befragungen an jedem einzelnen Seminartermin (Terminevaluation), zus?tzlich wurden die Studierenden am Ende jedes Semesters um eine summative Evaluation der Integrierten Seminare gebeten (Abschlussevaluation).

Die Auswahl und Validierung der zu evaluierenden Merkmale von Lernverhalten, Prozess- und Ergebnisqualit?t erfolgte durch das CK-I in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Lehrevaluation. Die Studierenden bewerteten die Merkmale anhand einer sechsstufigen Likertskala mit verbal verankerten Endpunkten (1=negativ, 6=positiv). Zus?tzlich konnten die Befragten in offenen Kommentaren Lob, Kritik und Anregungen formulieren, ?ber die in dieser Arbeit jedoch nicht berichtet wird. Die Auswertung der Evaluationsergebnisse erfolgte mit SPSS 13.0 und Microsoft Excel 2000. Dargestellt werden mit H?ufigkeiten, Ma?en der zentralen Tendenz (arithmetisches Mittel, M) und der Dispersion (Standardabweichung, SD) deskriptive Statistiken sowie Aussagen ?ber Zusammenh?nge (bivariate Korrelation nach Pearson, r, Signifikanzpr?fung auf 1%-Niveau) und Unterschiede (univariate, einfaktorielle ANOVA, Signifikanzpr?fung auf 5%-Niveau, Korrektur nach Bonferroni). Die grafische Darstellung der Resultate erfolgt anhand einer Verlaufsgrafik von Mittelwerten bzw. anhand von Boxplots.

Ergebnisse

Grundlage der Ergebnisdarstellung bilden die Daten der Erhebungen vom Wintersemester 2003/04 bis zum Sommersemester 2005.

Terminevaluation

Insgesamt liegen die Evaluationsergebnisse f?r 27 Seminartermine vor, der letzte Termin im vierten Semester fiel aus organisatorischen Gr?nden aus. Der Befragungsr?cklauf liegt bei durchschnittlich 78% und ist damit sehr zufriedenstellend.

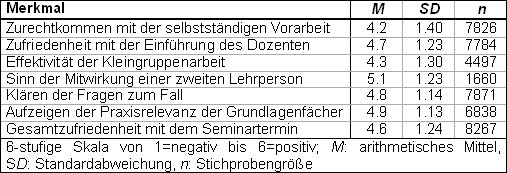

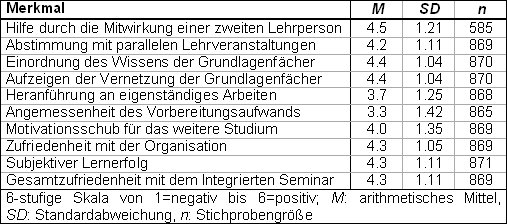

Betrachtet man die Bewertungen der Einzeltermine ?ber die ersten vier Semester hinweg, ergibt sich zusammenfassend ein positives Bild. Die Beurteilungen s?mtlicher Merkmale liegen zum Teil deutlich ?ber dem Skalenmittel von 3.5 Punkten. Die Studierenden gaben an, mit der eigenst?ndigen Vorbereitung der F?lle gut zu Recht gekommen zu sein, die Einf?hrung durch den Dozenten als hilfreich und die Arbeit in der Kleingruppe als effektiv erlebt zu haben. Die Einbindung klinisch t?tiger Dozenten wurde von den Befragten als sehr sinnvoll betrachtet. Die Mehrheit gab an, dass die Fragen zum Fall ausreichend gekl?rt wurden und das Seminar die Relevanz der Grundlagenf?cher f?r die medizinische Praxis verdeutlichte. Die Gesamtzufriedenheit mit den Seminarterminen fiel entsprechend der positiven Einzelbewertungen hoch aus (vergleiche Tabelle 2 [Tab. 2]).

Vergleicht man die Zufriedenheit der Studierenden mit den Einzelterminen miteinander, ergeben sich deutliche Schwankungen zwischen einem Minimum von M=3.5 und einem Maximum von M=5.4. Dabei l?sst sich f?r die ersten beiden Semester keine durchg?ngige Tendenz ausmachen. Obwohl sich die Evaluationsergebnisse im dritten und vierten Semester tendenziell etwas verschlechtern, liegt die Mehrheit der Beurteilungen oberhalb des Skalenwerts von 4.5 Punkten (vergleiche Tabelle 1 [Tab. 1]).

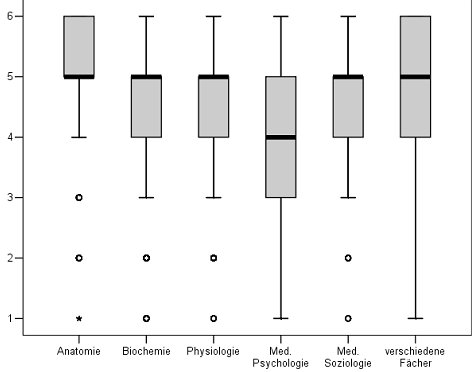

Die Betrachtung der Gesamtzufriedenheit der Studierenden mit den einzelnen Terminen in Abh?ngigkeit von dem jeweils ausrichtenden Fach ergibt einen deutlichen Vorsprung der Anatomie (M=5.3; SD=.86; n=2143) gegen?ber den durch verschiedene F?cher gestalteten Terminen (M=4.7; SD=1.23; n=731) bzw. der Physiologie (M=4.5; SD=1.19; n=2079), Biochemie (M=4.4; SD=1.24; n=2081), Medizinischen Soziologie (M=4.2; SD=1.28; n=235) und Medizinischen Psychologie (M=4.0; SD=1.35; n=989) (vergleiche Tabelle 1 [Tab. 1] und Abbildung 2 [Abb. 2]). Die einfaktorielle Varianzanalyse erbrachte signifikante Unterschiede zwischen den mittleren Zufriedenheitswerten der beteiligten F?cher, diese Differenzen sind jedoch von nur kleinem Effekt (F=244.88; df=5/8261/8266; p<.05; d=.13).

Obwohl die Korrelationsanalyse f?r einen schwachen Zusammenhang zwischen dem Fach und der Gesamtzufriedenheit spricht (r=.21, p<.01), scheinen didaktische Aspekte wie z. B. die ausreichende Kl?rung der Fragen zum Fall (r=.70, p<.01), die Verdeutlichung der Relevanz der Grundlagenf?cher (r=.61, p<.01) sowie die Einf?hrung durch den Dozenten (r=.60, p<.01) von zentralerer Bedeutung f?r die Zufriedenheit der Teilnehmer zu sein.

Abschlussevaluation

F?r die Abschlussevaluation liegen die Ergebnisse aus insgesamt vier Erhebungen vor. Im ersten bis dritten Semester evaluierten die Studierenden die Veranstaltung r?ckblickend am jeweils letzten Seminartermin. Hier fiel der R?cklauf mit 89% (n=345), 76% (n=287) bzw. 80% (n=296) sehr zufriedenstellend aus. Da der kurzfristige Ausfall des letzten Seminartermins im vierten Semester eine methodisch konsistente Durchf?hrung der Abschlussevaluation verhinderte, erfolgte die Evaluation des Integrierten Seminars im Rahmen der allgemeinen Semesterabschlussevaluation, bei der die Studierenden die Pflichtveranstaltungen s?mtlicher F?cher des Semesters anhand eines einzelnen Fragebogens beurteilten. Dieses Vorgehen stellt eine methodisch grundlegend andere und damit letztlich nicht vergleichbare Art der Datenerhebung dar. Dar?ber hinaus wurde bei dieser Befragung wegen organisatorischer Probleme ein R?cklauf von nur 32% (n=116) erzielt. Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend nur die Resultate der Abschlussevaluationen aus den ersten drei Semestern dargestellt.

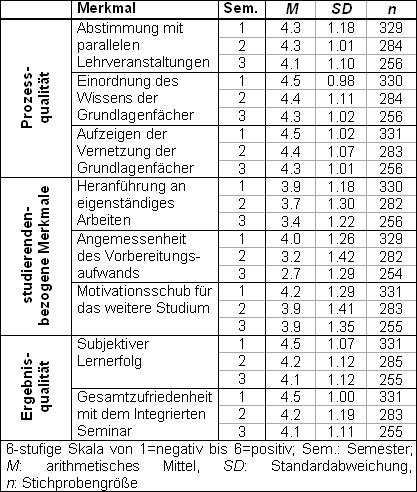

Betrachtet man die Resultate der Abschlussevaluation ?ber die ersten drei Semester hinweg, zeigen sich die Studierenden insgesamt zufrieden mit dem Konzept der Integrierten Seminare. Insbesondere Merkmale der Prozessqualit?t werden positiv bewertet, darunter das „team teaching“, die Erleichterung der Einordnung des in den Grundlagenf?chern vermittelten Wissens, das Aufzeigen horizontaler Vernetzungen im Abschnitt Medizin I, die Organisation und die Abstimmung der Seminarthemen mit den zeitlich parallel vermittelten Inhalten. Kritischer und weniger homogen beurteilten die Studierenden Aspekte, die sich eher auf sie selbst beziehen, darunter den Motivationsschub f?r das weitere Studium, die Heranf?hrung an eigenst?ndiges Arbeiten und die Angemessenheit des Vorbereitungsaufwands. Positiver f?llt wiederum die Evaluation der Ergebnisqualit?tsaspekte Lernerfolg und Gesamtzufriedenheit aus (vergleiche Tabelle 3 [Tab. 3]). Zusammenfassend l?sst sich festhalten, dass die Studierenden das Seminarkonzept insgesamt positiv bewerten. Die Beurteilungen aller erfassten Merkmale von Prozess- und Ergebnisqualit?t liegen klar in der positiven Skalenh?lfte. Weniger einig und kritischer zeigen sich die Teilnehmer bei der Einsch?tzung von Aspekten, die das eigene Studierverhalten betreffen.

Betrachtet man die Entwicklung der Bewertungen in der Abschlussevaluation im zeitlichen Verlauf, zeigt sich bei s?mtlichen Merkmalen der Prozess- und Ergebnisqualit?t sowie bei den studierendenbezogenen Aspekten in den ersten drei Semestern eine leicht absteigende Tendenz (vergleiche Tabelle 4 [Tab. 4]).

Aus den beschriebenen methodischen Gr?nden werden die Ergebnisse der Abschlussevaluation des vierten Semesters, die - obwohl die entsprechenden Terminevaluationen diese Entwicklung nicht widerspiegeln - im Vergleich mit den ersten drei Fachsemestern deutlich schlechter ausfielen, nicht explizit dargestellt.

Diskussion

Ziel der Entwicklung und Einf?hrung der Integrierten Seminare auf der Basis der neuen ?AppO war die f?cher?bergreifende Vermittlung von Lerninhalten [2]. Moderne didaktische Lehr- und Lernmethoden bildeten hierf?r neben der curricularen Entwicklung nach Kern et al. die Grundlage [6]. Die Veranstaltung wurde mit Umsetzung der neuen ?AppO zum Wintersemester 2003/04 f?r das erste Fachsemester eingef?hrt und mit einem speziellen Evaluationskonzept ?ber vier Semester hinweg wissenschaftlich begleitet.

In der Literatur zur vorklinischen Ausbildung finden sich bislang keine Ergebnisse ?ber die Struktur, Inhalte oder Evaluationsergebnisse Integrierter Seminare nach der ?AppO von 2002. Auch zu in den ersten beiden Jahren in traditionellen humanmedizinischen Curricula implementierten modernen didaktischen Lernformen, wie sie im Studienabschnitt Medizin 1 an der Fakult?t in Hamburg z. B. mit fallbasiertem Lernen und team teaching angewendet werden, finden sich sehr wenige Arbeiten. Dieser Befund spiegelt die Innovativit?t und den Forschungsbedarf zu diesem Veranstaltungskonzept und den didaktischen Methoden in der (deutschen) Hochschullandschaft wider. Eine zentrale Forderung der neuen ?AppO und der Studierenden an das Medizinstudium besteht in einer st?rkeren Praxisrelevanz. Dies gilt insbesondere f?r den vorklinischen Abschnitt [7]. F?r die sp?tere ?rztliche T?tigkeit wird neben einem breiten Grundlagenwissen u. a. interdisziplin?rem Denken eine zentrale Rolle einger?umt. Dies sollte in allen Phasen des Studiums deutlich mehr Gewicht bekommen [8]. In diesem Zusammenhang wird v. a. der vertikalen Verkn?pfung von Inhalten der Grundlagenf?cher mit Inhalten klinischer F?cher eine besondere Rolle zugesprochen [9], [10], [11]. F?r Medizinstudierende ist nachgewiesen, dass sie mit ihrem "geheimen Curriculum“ eine interne Rangfolge von Studienf?chern erstellen, die sogenannten Kernf?chern einen h?heren Wert beimisst als anderen [12]. Die Erfahrungen mit den Integrierten Seminaren in Hamburg sprechen daf?r, dass der Einsatz moderner didaktischer Konzepte solchen unerw?nschten Gewichtungen entgegenwirken und den Studierenden die Relevanz jedes einzelnen Faches verdeutlichen kann. Bezogen auf diese ?berlegungen bilden der neu gestaltete Abschnitt Medizin I und insbesondere die Integrierten Seminare in Hamburg mit dem fallbasierten Lernen, den horizontalen und vertikalen inhaltlichen Vernetzungen sowie der Einbindung klinisch t?tiger Dozenten ein schl?ssiges Konzept.

F?r den Unterricht im klinischen Studienabschnitt wurde sowohl f?r die Human- als auch f?r die Zahnmedizin vielfach belegt, dass Wissenszuwachs, Anwendung von Gelerntem, selbstgesteuertes Lernen und Motivation durch eine Kombination didaktischer Methoden im Allgemeinen [13], [14] und insbesondere durch den Einsatz fallbasierten Lernens [15], [16], [17], [18] verbessert werden k?nnen. Zahlreiche Arbeiten beziehen sich dabei auf computergest?tztes fallbasiertes Lernen [19], [20]. Die Evaluationsergebnisse der Integrierten Seminare in Hamburg belegen die Zufriedenheit der Studierenden mit verschiedenen Einzelaspekten und eine hohe Akzeptanz des neuen Veranstaltungskonzepts. Dies betrifft z. B. die Einbindung einer zweiten, klinisch t?tigen Lehrperson, das Aufzeigen der inhaltlichen Vernetzung der Grundlagenf?cher oder die verbesserte Einordnung des im Abschnitt Medizin I vermittelten Wissens. Angesichts dieser positiven Evaluationsergebnisse scheinen die zentralen Ausbildungsziele der Integrierten Seminare erreicht worden zu sein.

Gleichzeitig dokumentiert die Evaluation der Einzeltermine eine unterschiedlich hohe Zufriedenheit der Studierenden in Abh?ngigkeit vom ausrichtenden Fach, wenn auch andere Faktoren einen gewichtigeren Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit der Studierenden hatten. Die besten Werte erzielte in Hamburg die Anatomie, am schlechtesten schnitten die Medizinische Soziologie und die Medizinische Psychologie ab. Auch andere Arbeiten berichten ?ber Evaluationen, bei denen die Anatomie durchweg bessere studentische Bewertungen erzielte als andere F?cher des vorklinischen Studienabschnitts [21], [22], [10]. Dieser Befund ist jedoch nicht zwangsl?ufig durch eine tats?chlich h?here Lehrqualit?t in anatomischen Veranstaltungen zu erkl?ren, sondern k?nnte auch in einem Bias zu Lasten patientenferner bzw. theoretischer F?cher begr?ndet liegen [23].

Die Evaluation der Integrierten Seminare in Hamburg zeigt eine leicht sinkende Zufriedenheit der Studierenden im Verlauf der einzelnen sowie ?ber die vier erfassten Semester hinweg. Hier stellt sich die Frage, auf welche Ursachen sich diese Entwicklung zur?ckf?hren l?sst. Wir vermuten mit Seminarkonzept, Lehrk?rper und Studierenden drei Haupteinflussfaktoren. So k?nnte die Verschlechterung darin begr?ndet liegen, dass das Veranstaltungskonzept die Beteiligten vier Semester mit nahezu identischen Abl?ufen konfrontiert und die eventuelle anf?ngliche Begeisterung ?ber Interdisziplinarit?t und Praxisbezug allm?hlich Langeweile weicht. Seitens der Lehrenden wird dieser Motivationsverlust in der Phase der Konsolidierung von Reformprozessen als performance dip beschrieben [24]. Zudem w?re denkbar, dass sich die ern?chternde Einsicht der Studierenden, trotz neuer didaktischer Methoden ein hohes Ma? an Eigenengagement aufbringen zu m?ssen, um Wissen zu erlangen und anzuwenden, in ihren Evaluationen niederschl?gt. Eine weitere denkbare Erkl?rung besteht in der kontinuierlich steigenden Arbeitsbelastung im Abschnitt Medizin I, z. B. durch den zeitaufw?ndigen Pr?parierkurs der Anatomie im dritten oder das Lernen f?r den Ersten Abschnitt der ?rztlichen Pr?fung nach dem vierten Semester. Bez?glich der erw?hnten Resultate der Abschlussevaluation nach dem vierten Fachsemester ist von einem methodischen Bias auszugehen, der durch die unterschiedlichen Datenerhebungswege entstanden sein und die deutlichen Verschlechterungen gegen?ber den vorhergegangenen Befragungen erkl?ren k?nnte. So deuten Studien und Einzelergebnisse darauf hin, dass Evaluationen von Veranstaltungen anders ausfallen, wenn diese nicht am letzten Termin, sondern im Rahmen retrospektiver, veranstaltungs?bergreifender Befragungen erhoben werden und dabei Vergleiche mit anderen Lehrangeboten des jeweiligen Studienabschnitts erfolgen [23], [25], [10], [26]. Schlie?lich k?nnte auch der deutlich geringere R?cklauf im vierten Fachsemester einen systematischen Effekt gehabt und die Verschlechterung verursacht haben.

Die Ergebnisse aus den Termin- und Abschlussevaluationen der Integrierten Seminare wurden an das CK-I zur?ckgemeldet, dessen Mitglieder die Ergebnisse an die beteiligten Mitarbeiter an den Abteilungen kommunizierten. Auf Basis der Resultate aus den Terminevaluationen wurden einzelne Fallgeschichten ?berarbeitet. Interessierte Lehrende erfragten bei der Arbeitsgruppe Lehrevaluation zudem ihre individuellen quantitativen Bewertungen und Erw?hnungen in den Freitextkommentaren der Studierenden, um Anregungen f?r die Gestaltung zuk?nftiger Seminartermine zu erhalten.

Die gr??te Bedeutung f?r die G?te der Seminare scheint nach den Erfahrungen an der Hamburger Fakult?t den didaktischen Kompetenzen der eingebundenen Dozenten zuzukommen. Im Juni 2006 startete in Hamburg das Faculty-Development-Programm mit einem ersten dreit?tigen Workshop. Das Programm zielt darauf ab, dem Lehrk?rper fl?chendeckend grundlegende didaktische F?higkeiten zu vermitteln, u. a. zum Einsatz von Impulsvortr?gen, Kleingruppenarbeiten und anderen Lehrmethoden, sowie zu lernpsychologischen Hintergr?nden und praktischen Durchf?hrung problembasierten Lernens, wie es auch f?r die Integrierten Seminaren von Relevanz ist. Ein weiteres Ziel des Trainings besteht darin, dem m?glichen performance dip entgegen zu wirken. Zusammen mit den inhaltlichen Ver?nderungen der Integrierten Seminare strebt dieses Fortbildungsprogramm also an, die hohe Zufriedenheit der Studierenden mit der neuen Veranstaltung zu erhalten und weiter auszubauen.

Literatur

[1] Bundesministerium f?r Gesundheit und Soziale Sicherheit. Approbationsordnung f?r ?rzte. Bundesgesetzbl. 2002;I44:2405.[2] Kuhnigk O, Weidtmann K, Dietsche S, Guse A, Mihalache I, Schultz J, Middendorf R, Kadula H, Harendza S. Vom "vorklinischen Studienabschnitt" zu "Medizin I". Umstellung auf die neue ?AppO an der Medizinischen Fakult?t der Universit?t Hamburg, GMS Z Med Ausbild. 2006;23(2):Doc36.

[3] Brynhildsen J, Dahle LO, Behrbohm Fallsberg M, Rundquist I, Hammar M. Attitudes among students and teachers on vertical integration between clinical medicine and basic science within a problem-based undergraduate medical curriculum. Med Teach. 2002;24(3):286-288.

[4] van den Bussche H, Anders S, Ehrhardt M, Gottsche T, Huneke B, Kohlschutter A, Kothe R, Kuhnigk O, Neuber K, Rijntjes M, Quellmann C, Harendza S. Lohnt sich eine Reform der klinischen Ausbildung? - Die Qualit?t des Hamburger Curriculums unter der alten und der neuen Approbationsordnung im Vergleich. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. 2005;99(7):419-423.

[5] McCrorie P. The place of the basic sciences in medical curricula. Med Educ. 2000;34(8):594-595.

[6] Kern DE, Thomas PA, Howard DM, Bass EB. Curriculum development for medical education. A six-step approach. Baltimore/London: The Johns Hopkins University Press; 1998.

[7] Jungbauer J, Kamenik C, Alfermann D, Brahler E. Wie bewerten angehende ?rzte r?ckblickend ihr Medizinstudium? Ergebnisse einer Absolventenbefragung. Gesundheitswesen. 2004;66(1):51-56.

[8] Br?hler E, Alfermann D. Absolventenbefragung 2002 - R?ckblickende Bewertung des Studiums und angestrebte berufliche Weiterbildung von ehemaligen Medizinstudierenden der Universit?ten Dresden, Gie?en, Jena, K?ln, Leipzig, L?beck und W?rzburg. Leipzig: Universit?t Leipzig; 2002. Zug?nglich unter: http://www.uni-leipzig.de/~medpsy/pdf/absolventenbefragung_2002.pps.

[9] van den Bussche H. Lehren und Lernen am UKE - Die Umsetzung der Approbationsordnung f?r ?rzte in Hamburg. Z Allg Med. 2004;80:431-437.

[10] Pabst R, Rothkotter HJ. Retrospective evaluation of undergraduate medical education by doctors at the end of their residency time in hospitals: consequences for the anatomical curriculum. Anat Rec. 1997;249(4):431-434.

[11] Tobin B, Welch K, Dent M, Smith C, Hooks B, Hash R. Longitudinal and horizontal integration of nutrition science in medical school curricula. J Nutr. 2003;133(2):567-572.

[12] Stosch C, Schwan R, Antepohl W, Koebke J. Das "Geheime Curriculum" der Studierenden. Med Ausbild. 2000;17:53-58.

[13] Schroy P, Glick J, Geller A, Jackson A, Heeren T, Prout M. A novel educational strategy to enhance internal medicine residents' familial colorectal cancer knowledge and risk assessment skills. Am J Gastroenterol. 2005;100(3):677-684.

[14] Xakeliis GC, Rickner S, Stevenson F. Comparison of knowledge acquired by students in small-group seminars with and without a formal didactic component. Fam Med. 2005;37(1):27-29.

[15] Garvey MT, O'Sullivan M, Blake M. Multidisciplinary case-based learning for undergraduate students. Eur J Dent Educ. 2000;4(4):165-168.

[16] Richards P, Inglehart M. An interdisciplinary approach to case-based teaching: does it create patient-centered and culturally sensitive providers? J Dent Educ. 2006;70(3):284-291.

[17] Thomas MD, O'Connor FW, Albert ML, Boutain D, Brandt PA. Case-based teaching and learning experiences. Issues Ment Health Nurs. 2001;22(5):517-531.

[18] Duban S, Mennin S, Waterman R, Lucero S, Stubbs A, Vanderwagen C, Kaufman A. Teaching clinical skills to pre-clinical medical students: integration with basic science learning. Med Educ. 1982;16(4):183-187.

[19] Carr M, Hewitt J, Scardamalia M, Reznick R. Internet-based otolaryngology case discussions for medical students. J Otolaryngol. 2002;31(4):197-201.

[20] Simonsohn AB, Fischer MR. Evaluation eines fallbasierten computergestutzten Lernsystems (CASUS) im klinischen Studienabschnitt. Dtsch Med Wochenschr. 2004;129(11):552-556.

[21] Medizinische Fakult?t der Universit?t zu K?ln. Lehrbericht der Medizinischen Fakult?t der Universit?t zu K?ln. K?ln: Universit?t K?ln; 1999.

[22] Pabst R, Rothkotter HJ. Retrospective evaluation of a medical curriculum by final-year students. Med Teach. 1996;18:288-293.

[23] van den Bussche H, Weidtmann K, Kohler N, Frost M, Kaduszkiewicz H. Evaluation der Medizinischen Ausbildung: Methodische Probleme der Durchf?hrung und der Interpretation von Ergebnissen. GMS Z Med Ausbild. 2006;23(2):Doc37.

[24] Bland CJ, Starnaman S, Wersal L, Moorhead-Rosenberg L, Zonia S, Henry R. Curricular change in medical schools: How to succeed. Acad Med. 2000;75(6):575-594.

[25] Kohler N, van den Bussche H. Je schwieriger desto Beliebter. Nutzen, didaktische Qualit?t und Schwierigkeitsgrad des vorklinischen Lehrangebots aus der Sicht von Hamburger Medizinstudenten. Ann Anat. 2004;186(3):283-288.

[26] Trojan A, Schulz T, Weidtmann K, Frost M, D?hner J, Albrecht NJ, von dem Knesebeck O. Patientenkontakte im ersten Abschnitt der ?rztlichen Ausbildung: Der Hamburger Kurs in Medizinischer Soziologie. GMS Z Med Ausbild. 2006;23(4):Doc62.

[27] Dahle LO, Brynhildsen J, Behrbohm Fallsberg M, Rundquist I, Hammar M. Pros and cons of vertical integration between clinical medicine and basic science within a problem-based undergraduate medical curriculum: examples and experiences from Linkoping, Sweden. Med Teach. 2002;24(3):280-285.