Curriculum Sexualmedizin der Universit?t Greifswald

Dirk R?sing 1Uwe Zimmermann 2

Michael Gillner 3

Frank-Michael Puttlitz 4

Katharina R?sing 5

Klaus-J?rgen Klebingat 2

1 Ernst-Moritz-Arndt-Universit?t Greifswald, Klinik und Poliklinik f?r Urologie, Greifswald, Deutschland und Arbeitskreis Sexualmedizin Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

2 Ernst-Moritz-Arndt-Universit?t Greifswald, Klinik und Poliklinik f?r Urologie, Greifswald, Deutschland

3 Hanse-Klinikum Stralsund, Klinik f?r Forensische Psychiatrie, Stralsund, Deutschland und Arbeitskreis Sexualmedizin Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

4 Praxis f?r Gyn?kologie und Geburtshilfe, Rostock, Deutschland und Arbeitskreis Sexualmedizin Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

5 Praxis f?r Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie, Stralsund, Deutschland und Arbeitskreis Sexualmedizin Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Zusammenfassung

Die Lehre von sexualmedizinischen Inhalten in Deutschland ist sehr heterogen und verteilt sich auf verschiedene F?cher wie die Urologie, Gyn?kologie, Dermatologie, Psychiatrie und Rechtsmedizin. In keiner Studienordnung ist Sexualmedizin als Pflichtfach verankert. Ein nennenswertes Angebot findet sich bisher nur an den Hochschulen, an denen Sexualmedizin als eigenst?ndiges Fach vertreten ist. Ausgehend von der H?ufigkeit von Sexualst?rungen, der sich daraus ergebenden Notwendigkeit einer strukturierten sexualmedizinischen Lehre im Humanmedizinstudium und den ver?nderten Bedingungen durch die Einf?hrung der neuen ?AppO ist durch die Klinik und Poliklinik f?r Urologie der Universit?t Greifswald ein sexualmedizinisches Curriculum geplant und implementiert worden

Schlüsselwörter

Curriculum, Sexualmedizin

Einleitung

St?rungen der Sexualit?t k?nnen sich im Kontext verschiedener k?rperlicher oder psychischer Krankheiten und ihrer Behandlung oder als eigenst?ndige Hauptproblematik im Sinne von sexuellen Funktionsst?rungen, Geschlechtsidentit?tsst?rungen oder sexuellen Verhaltensabweichungen pr?sentieren. Durch eine Vielfalt von Ursachen wie die Zunahme von chronischen Erkrankungen, den altersdemographischen Wandel und sich ?ndernde Informations- und Werbem?glichkeiten gibt es kaum einen Fachbereich der Medizin, in dem ?rzte/innen nicht mit sexuellen Problemen und St?rungen konfrontiert werden [2]. Aus den Daten von Laumann et al. lassen sich die hohe Verbreitung sexueller St?rungen ablesen [3]. So gaben 43% der Frauen und 31% der M?nner im Alter von 18-59 Jahren sexuelle Funktionsst?rungen an. In der Massachussetts Male Aging Study von Feldman et al. berichteten 52% der M?nner im Alter von 40-70 Jahren ?ber eine leichtgradige Erektionsst?rung, 25% ?ber eine moderate und 10% ?ber eine komplette erektile Dysfunktion [4]. Sch?fer et al. untersuchten in der "Berliner M?nnerstudie“ eine repr?sentative Auswahl von 6000 M?nnern im Alter von 40-79 Jahren hinsichtlich des Vorliegens einer Erektionsst?rung und der Auswirkungen auf die Lebensqualit?t, die Gesundheit und die Partnerschaft. Sie wiesen nach, dass bei Vorliegen einer Erektionsst?rung, definiert als Funktionsbeeintr?chtigung mit Leidensdruck, signifikante Zusammenh?nge mit einer schlechteren psychischen und k?rperlichen Lebensqualit?t sowie mit einer geringeren partnerschaftlichen Zufriedenheit bestanden [5]. Hartmann et al. stellten in der weltweit durchgef?hrten "Globalen Studie zu sexuellen Einstellungen und Verhaltensweisen“ fest, dass ein erheblicher Prozentsatz von Frauen (44%) und M?nnern (39%) ihre Sexualit?t problembelastet und ihre sexuelle Gesundheit als eingeschr?nkt erlebten [6]. Die internationalen Ergebnisse zeigen, dass in den meisten L?ndern Sexualit?t im Leben der Menschen einen wichtigen Stellenwert hat. Die Bedeutung nimmt auch im h?heren Lebensalter nicht signifikant ab, so dass sexuelle Funktionsst?rungen zu den h?ufigsten Krankheitsbildern unserer Zeit z?hlen. Jeder Mediziner/in steht damit vor der Herausforderung sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um den Patienten zu beraten und indikationsgerecht Behandlungsangebote zu unterbreiten.

Projektbeschreibung

Grundlagen des Curriculums

Sexualit?t wird als eine biologisch (K?rperlichkeit), psychologisch (Pers?nlichkeit) und sozial (Partnerorientiertheit) determinierte Erlebnisdimension des Menschen definiert. Sie ist in ihrer individuellen Ausgestaltung von biologischen Faktoren und der lebensgeschichtlichen Entwicklung abh?ngig. Von zentraler Bedeutung in diesem Zusammenhang ist ihre beziehungsorientierte Dimension: Sexualit?t ist ein Erlebensbereich, in dem der Mensch – im Sinne seiner grundlegenden Bed?rfnisse nach Akzeptanz, N?he und Geborgenheit – auf eine intensive, unmittelbare und sinnlich einzigartige Weise mit anderen Menschen in Beziehung treten kann. Sie ist auf Partnerschaft angelegt und bringt soziales Verhalten zum Ausdruck. Aus diesem Verst?ndnis leitet die Sexualmedizin einen Patientenbegriff ab, der sich von dem der allgemeinen klinischen Medizin unterscheidet. Sexuelle St?rungen sind haupts?chlich vor dem Hintergrund der speziellen Paar-Situation zu verstehen. Der in der Medizin ?blicherweise etablierte Blick auf ein ‚krankes‘ Individuum geht daher an der Kernproblematik vorbei. Sexuelle St?rungen werden nicht als St?rung innerhalb eines Individuums bzw. Organ- oder Funktionssystems, sondern als St?rung innerhalb einer Beziehung aufgefasst, zu deren erfolgreicher Behandlung sich ?rztin bzw. Arzt prim?r einem Paar und nicht einem oder zwei Individuen zuwenden muss [7], [8]. So wird verst?ndlich, warum Sexualst?rungen nicht einfach einer der g?ngigen medizinischen Disziplinen zuzuordnen sind und f?r Diagnostik und Therapie eine eigenst?ndige Lehre gefordert werden muss.

Erster Abschnitt des Curriculums

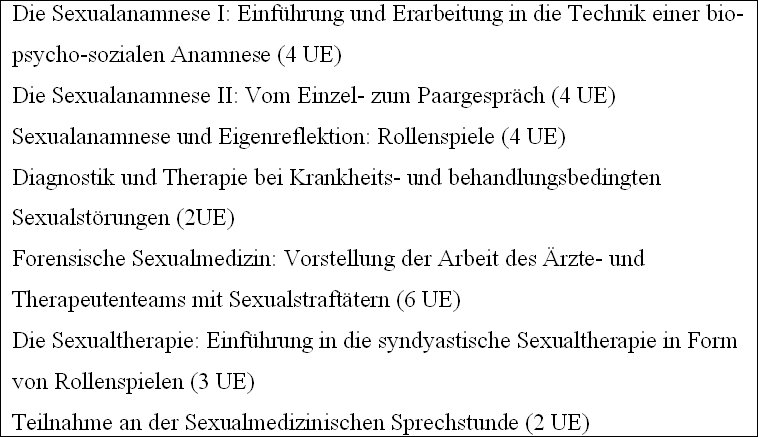

Das Curriculum beginnt im zweiten Semester mit einer wahlobligatorischen Veranstaltung von 10 Unterrichtseinheiten (UE) zum Thema "Sexualit?t und Kommunikation“. Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit dem Institut f?r Medizinische Psychologie realisiert und ist auf maximal 15 Studierende limitiert. Das Ziel ist die Vermittlung von Grundbegriffen der Sexualmedizin. Die psychosozialen Grundbed?rfnisse nach Angenommensein, Akzeptanz, Geborgenheit und N?he, die in allen menschlichen Beziehungen eine bedeutende Rolle spielen, erf?llt oder frustriert werden k?nnen und sich sehr intensiv in intimen Beziehungen befriedigen lassen, werden in Kleingruppen erarbeitet. Eine Form von Intimit?t ist Sexualit?t und somit erf?hrt der Student/in, dass neben der Lust- und reproduktiven Dimension menschlicher Sexualit?t auch eine Beziehungsdimension ber?cksichtigt werden muss, um sexuelles Verhalten innerhalb einer Partnerschaft besser verstehen zu k?nnen. Diese Kenntnisse sind die Voraussetzung f?r eine erfolgreiche Sexualanamnese, deren praktische Umsetzung im Rollenspiel ge?bt wird und die Studierenden ermutigt, Fragen zur Partnerschaft und Sexualit?t konkret zu formulieren. Dabei wird besonderer Wert auf die eigene Befangenheit mit dem Thema Sexualit?t gelegt und somit erlebt der Student/in (Selbsterfahrungsaspekt), dass Sexualit?t nicht nur ein k?rperliches Ph?nomen darstellt, sondern gleichwertig Psyche und Partnerschaft betrifft. Diese bio-psycho-soziale Sichtweise spielt letztendlich im ?rztlichen Gespr?ch eine tragende Rolle und in der Sexualmedizin in besonderer Weise, da das Paar als Patient betrachtet werden muss. Verst?rkt wird dies durch Beispiele, bei denen die Kommunikation ?ber und durch Sexualit?t eine Schl?sselrolle bei der Verkn?pfung von Beziehung und Lust darstellt. Damit wird die herausragende kommunikative Rolle der Sexualit?t f?r die Lernenden plausibel. Am Ende des Kurses soll der Studierende bef?higt sein, ein bio-psycho-soziales Denkmodell anzuwenden und in einer ?rztlichen Anamneseerhebung Fragen zur Partnerschaft und Sexualit?t zu integrieren, um dem Patienten(paar) ein Gespr?chsangebot zu unterbreiten und damit den Betroffenen die Angst vor dem "ersten Schritt“ zu nehmen (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Zweiter Abschnitt des Curriculums

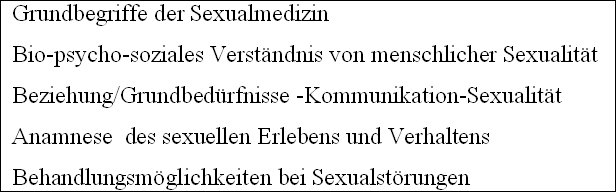

Ab dem 5. Semester wird Sexualmedizin als Wahlpflichtfach (42 UE) mit einem Vorlesungskomplex und einem Praktikum angeboten. Die Teilnahme am ersten Abschnitt des Curriculums ist keine notwendige Voraussetzung. Die Vorlesungen sind f?r einen breiten H?rerkreis ge?ffnet. In 18 UE wird ein umfangreiches Themenspektrum vermittelt. Die Lehre umfasst evolutionsbiologische Aspekte, Grundlagen der psychosexuellen Entwicklung bis hin zur Krankheitslehre verschiedener Sexualst?rungen sowie deren Diagnostik, Differentialdiagnostik und Therapie. Weil Sexualmedizin an der Universit?t Greifswald nicht in Form einer eigenst?ndigen Institution besteht, erfolgt zur Realisierung eines umfassenden Lehrangebotes die Kooperation mit dem Arbeitskreis Sexualmedizin Mecklenburg-Vorpommern und der Akademie f?r Sexualmedizin. Die Darstellung der Themenkomplexe aus der Sicht verschiedener Professionen in der Medizin gibt dem Studierenden einen Einblick in die Komplexit?t von Sexualit?t und demonstriert die Notwendigkeit einer bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

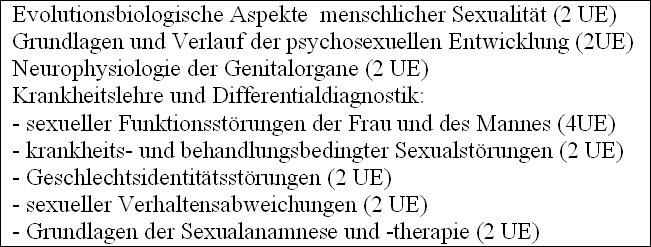

Im Praktikum wird eine intensive Kleingruppenarbeit durchgef?hrt. Diese erfordert bei begrenzter personeller Kapazit?t eine Limitierung auf 15 Studenten und umfasst 25 UE. Der Vorlesungsstoff, eigene themenzentrierte Erfahrungen sowie gesammelte Eindr?cke im Patientenkontakt bilden die Grundlage der Auseinandersetzung der Studierenden mit dem Thema Sexualit?t. Die konkrete Formulierung von Fragen zur Sexualit?t und Partnerschaft in einem Patienten(paar)gespr?ch, die Exploration der Sexualanamnese, die Konfrontation mit verschiedenen St?rungsbildern und deren diagnostische und therapeutische M?glichkeiten sollen praktisch erlebt und zum Teil in Rollenspielen durchgef?hrt werden (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]). Dieser Teil der Ausbildung wird von Sexualmedizinern und Psychotherapeuten supervisiert.

Die Evaluation studentischer Leistungen erfolgt in zwei Teilen. In einer Hausarbeit soll der Lernende nachweisen, dass er ein selbst gew?hltes Thema des gelehrten Wissens inhaltlich, formal korrekt und wissenschaftlich darstellen kann. In der m?ndlichen Pr?fung wird nach einem Zufallsprinzip einer der gelehrten Themenkomplexe ausgew?hlt. Es werden die Begriffsdefinitionen, die Charakterisierung des St?rungsbildes sowie deren Diagnostik und Therapie gepr?ft. Die Bewertungen erfolgen nach einem Punktesystem und aus beiden Teilnoten wird eine Abschlussnote gebildet.

Diskussion

Auf Grund der hohen Inzidenz der Krankheitsbilder ist eine bessere Integration von sexualmedizinischen Lehrangeboten in das Medizinstudium notwendig. Die zu vermittelnde bio-psycho-soziale Betrachtungsweise von Krankheiten gewinnt besonders bei Sexualst?rungen an Bedeutung, da hier immer mehrere Komponenten Ber?cksichtigung finden m?ssen. An der Charit? Berlin wurde deshalb im Wintersemester 2004/2005 erstmalig in Deutschland ein "Wahlpflichtfach“ angeboten [8]. Im gleichen Jahr wurde ein Sexualmedizinisches Curriculum durch die Klinik und Poliklinik f?r Urologie an der Universit?t Greifswald implementiert. Den Studierenden werden im ersten Abschnitt des Curriculums das bio-psycho-soziale Betrachtungsmodell und weitere Grundbegriffe der Sexualmedizin gelehrt. Dies f?hrt zur Integration psychosozialer Fragen und Wahrnehmungen, im Speziellen zu Partnerschaft und Sexualit?t innerhalb der Arzt-Patienten(paar)-Beziehung, baut Ber?hrungs?ngste ab und schafft ein Klima des Gespr?chsangebotes.

Im zweiten Abschnitt des Curriculums erfolgt eine weiterf?hrende und intensivere Besch?ftigung mit dem Thema Sexualit?t und deren St?rungen durch das Wahlpflichtfach "Sexualmedizin“. Im Vorlesungskomplex werden evolutionsbiologische Aspekte, die Neurophysiologie der Genitalorgane und die sexualmedizinische Krankheitslehre inklusive der Differentialdiagnostik sowie die therapeutischen M?glichkeiten gelehrt. Ab dem 5. Semester hat der Student bereits Kenntnisse und Fertigkeiten des Anamnesegespr?ches gesammelt und wird nun bef?higt diese f?r St?rungsbilder, die oft stark tabubesetzt sind, zu erwerben. Hierf?r sind der Patienten(paar)kontakt und das Rollenspiel bei verschiedenen St?rungsbildern ein wesentlicher Bestandteil der Lehre. "Sich trauen“ Fragen zur Partnerschaft und Sexualit?t zu stellen bedarf einer Schulung der Wahrnehmung und Diskussion ?ber eigene Befindlichkeiten im Umgang mit dem Thema. Der Selbsterfahrungsaspekt wird im Praktikum durch gegenseitige Anamnese?bungen und Rollenspiele erzielt, die Studenten sind besser in der Lage, sich in die Rolle des Patienten einzuf?hlen. Im Vergleich mit dem Berliner Wahlpflichtfach besteht in der inhaltlichen Vermittlung sexualmedizinischer Lehrinhalte eine weitgehende ?bereinstimmung [8]. Ein gr??erer Zeitraum zugunsten des Praktikums im Greifswalder Curriculum entspricht dem Wunsch der Studierenden die Lehre m?glichst praxisnah und anwendbar vermittelt zu bekommen.

Schlussfolgerung

Wir betrachten die Vermittlung sexualmedizinischer Inhalte mit einem eigenst?ndigen Curriculum als einen unverzichtbaren Teil der Lehre im Medizinstudium. Sich als Arzt/?rztin dem ganzen Menschen in seinem bio-psycho-sozialen Umfeld zuzuwenden bedarf neben der notwendigen Empathie auch theoretischer Grundkenntnisse sowie kommunikativer und praktischer F?higkeiten in Diagnostik und Therapie. Das vorgestellte Curriculum eignet sich in hervorragender Weise f?r die Lehre von Grundlagen und bietet dem interessierten Studierenden einen Einblick in die Komplexit?t menschlicher Sexualit?t. Wir hoffen, dass sich dar?ber hinaus ein Interesse f?r wissenschaftliche sexualmedizinische Fragestellungen entwickelt.

Literatur

[1] Bundesministerium f?r Gesundheit und Soziale Sicherheit. Approbationsordnung f?r ?rzte. Bundesgesetzbl. 2002;I44:2405.[2] Beier KM, Bosinski H, Loewit K. Sexualmedizin. M?nchen: Urban & Fischer. 2005; 2. Auflage. ISBN: 3-437-22850-1.

[3] Laumann EO, Gagnon JH, Michael RT, Michaels S. The Social Organization of Sexuality. Sexual Practices in the United States. Chicago (USA): Univ. of Chicago Press; 1994.

[4] Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, Mc Kinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts male Aging study. J Urol. 1994;151(1):54-61.

[5] Sch?fer GA, Engert HS, Ahlers ChJ, Roll S, Willich SN, Beier KM. Erektionsst?rungen und Lebensqualit?t: Erste Ergebnisse der Berliner M?nner-Studie. Sexualogie. 2003;10(2/3):50-60.

[6] Hartmann U, Niccolosi A, Glasser DB, Gingell C, Buvat J, Moreira E, Lauman E. Sexualit?t in der Arzt-Patient-Kommunikation Ergebnisse der "Globalen Studie zu sexuellen Einstellungen und Verhaltensweisen". Sexuologie. 2002;9(2):50-60.

[7] Beier KM, Loewit K. Lust in Beziehung. Einf?hrung in die Syndyastische Sexualtherapie. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH; 2004. ISBN: 3-540-20071-1.

[8] Beier KM, Ahlers ChJ, Pauls A. Sexualmedizin als Bestandteil der Lehre im Medizinstudium. Sexuologie. 2004;11(3/4):107-118.