Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung von Kompetenzen in der Medizin: Ergebnisse zur Reliabilität und Validität

Marianne Giesler 1,2Johannes Forster 3

Silke Biller 2

Götz Fabry 1

1 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Medizinische Fakultät, Abt. für Medizinische Psychologie und Soziologie, Freiburg, Deutschland

2 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Medizinische Fakultät, Studiendekanat, Freiburg, Deutschland

3 St. Josefskrankenhaus Freiburg, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Freiburg, Deutschland

Zusammenfassung

Einführung: Bei der Vorbereitung einer Absolventenbefragung im Fach Humanmedizin wurde deutlich, dass ein Verfahren fehlte, mit dem erfasst werden kann, ob die in der ÄAppO aufgeführten Lehr- und Lernziele erreicht werden. Aus diesem Grund wurde der Freiburger Fragebogen zur Erfassung von Kompetenzen in der Medizin (FKM)

Methode: Um die Reliabilität und Validität des Fragebogens zu überprüfen, wurden seit Mai 2008 mehrfach Studierende und Assistenzärzte befragt. In dem vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse einer Querschnittsstudie berichtet, in der 698 Studierende des ersten und zweiten Studienabschnitts den FKM beantwortet haben. Des Weiteren werden die Ergebnisse von 514 Assistenzärzten mit bis zu zwei Jahren Berufserfahrung beschrieben, die den FKM im Rahmen einer Absolventenbefragung ausgefüllt haben.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die einzelnen Kompetenzskalen des FKM hinreichend reliabel sind (Cronbach's α=.68 bis .97). Mittelwertunterschiede zwischen ausgewählten Gruppen von Studierenden stützen die Annahme der Konstruktvalidität des Verfahrens. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass der FKM zumindest ab dem 2. Abschnitt des Studiums der Humanmedizin und im Rahmen von Absolventenstudien als Screening-Instrument eingesetzt werden kann, um Schwächen in der Ausbildung festzustellen.

Schlüsselwörter

kompetenzbasierte Ausbildung, ärztliche Kompetenzen, Absolventenstudie, Kompetenzmessung, ergebnisorientierte Ausbildung

Einleitung

Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts setzt sich auf allen Ebenen des Bildungssystems zunehmend die Erkenntnis durch, dass die Qualität von Lehr-/Lernprozessen letztendlich an ihrem Ergebnis, ihrem „Outcome“ gemessen werden muss. Als wichtigstes Ergebnis wird die Vermittlung von Kompetenzen gesehen, die zur Problemlösung im Alltag und Beruf befähigen [1], [2].

Auch in der medizinischen Ausbildung ist dieser Paradigmenwechsel zu beobachten, jedoch bislang vorwiegend in englischsprachigen Ländern [3]. Weltweit größte Beachtung hat das CanMEDS-Projekt des Royal College of Physicians and Surgeons of Canada [4] gefunden, welches das professionelle Handeln von Ärzten in sieben Rollen abbildet, aus denen jeweils entsprechende Anforderungen und Kompetenzen abgeleitet werden können. Weitere Kompetenz-Modelle wie die des Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) [

Kompetenzen

Es gibt eine Vielzahl von Definitionen des Begriffs Kompetenz. Viel Beachtung hat eine Definition von Weinert [7], [8] gefunden. Nach dieser sind Kompetenzen

Kompetenzen werden damit als komplexe kontextspezifische Dispositionen zur Leistungserbringung verstanden, die durch Lernen erworben werden können.

In Bezug auf ärztliche Kompetenzen gibt es ähnlich viele Definitionen. Am aussagekräftigsten erscheint hierbei diejenige von Epstein und Hundert [9], die „die ärztliche Kompetenz als Fähigkeit ansehen, gewohnheitsmäßig und begründet Kommunikation, Wissen, Fertigkeiten, klinisches Denken, Emotionen, Werte und Reflexion in der täglichen Arbeit zum Wohle des Einzelnen wie der Gesellschaft einzusetzen“ (Übersetzung durch die Verfasser). In dieser Definition kommt zum Ausdruck, dass Kompetenzen gewohnheitsmäßig, meist ohne bewusstes Nachdenken (aber zumindest teilweise bewusstseinsfähig) in vielfältiger Weise im ärztlichen Alltag gezeigt werden können.

Konstruktion des Freiburger Fragebogens zur Erfassung von Kompetenzen in der Medizin (FKM)

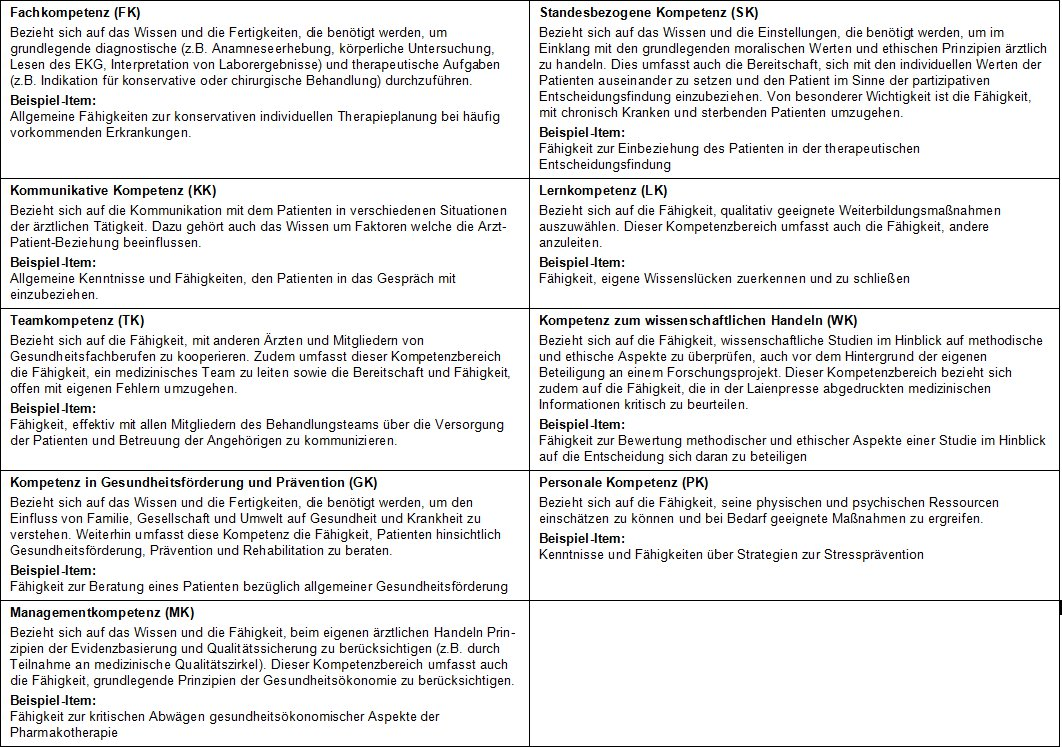

Grundlage für die Entwicklung des FKM war die ÄAppO aus dem Jahr 2002, in der u.a. das Ausbildungsziel und die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten beschrieben sind, die am Ende des Studiums vorhanden sein sollen. Hilfreich für die Entwicklung des FKM waren die Vorarbeiten von Öchsner und Forster [6], die aus den Vorgaben der Paragraphen 1 und 28 der ÄAppO ein Kompetenzprofil für Absolventen des Studiengangs Humanmedizin entwickelt haben. Dieses Kompetenzprofil wurde von einer Arbeitsgruppe an der Medizinischen Fakultät Freiburg zunächst um den Kompetenzbereich „wissenschaftliches Handeln“ erweitert. Zu jedem der Kompetenzbereiche wurden Items formuliert, die anschließend in Interviews mit Studierenden im Praktischen Jahr (PJ) auf ihre Verständlichkeit überprüft wurden. Die aus diesen Interviews resultierenden Verbesserungsvorschläge wurden bei der Erarbeitung der Version 1 des Fragebogens berücksichtigt, die aus sieben Kompetenzbereichen mit insgesamt 36 Items bestand. Eine Pilotstudie mit 48 Studierenden im Praktischen Jahr und 42 Assistenzärzten erbrachte für die diesen Bereichen korrespondierenden Skalen dieser Version ausreichende Reliabilitäten (Cronbach’s α zwischen .68 und .88). In der weiteren Entwicklung wurde zur Verbesserung der Reliabilität die Itemanzahl bei einigen Skalen erhöht. Zur inhaltlichen Vervollständigung wurden zudem "Kommunikative Kompetenzen“ und "Personale Kompetenzen“ als weitere Bereiche aufgenommen. Die aktuelle Version 2 des FKM umfasst damit 45 Items. Die neun Kompetenzbereiche sind in Tabelle 1 [Tab. 1] jeweils einschließlich eines Beispielitems näher beschrieben.

Aufbau des FKM

Jedes Item des FKM ist von den Befragten zweimal zu bewerten: Zum einen im Hinblick auf die aktuell wahrgenommene eigene Kompetenz oder die am Studienende vorhandene Kompetenz (retrospektive Einschätzung) und zum anderen hinsichtlich der im Beruf aus Sicht der Befragten geforderten Kompetenz. Der Wortlaut der Items ist für alle Zielgruppen (Studierende, Studierende im PJ, Assistenzärzte und -ärztinnen) identisch. Die Instruktionen sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Zielgruppe unterschiedlich formuliert.

Die Fragen für die Zielgruppe der Studierenden lauten:

- "In welchem Maße verfügen Sie derzeit über folgende Kompetenzen?“

- "Inwieweit glauben Sie, dass folgende Kompetenzen von Ihnen im Beruf gefordert werden?“

Zur Beantwortung wurde jeweils eine 5-stufige Skala vorgegeben. Für die Einschätzungen des derzeitigen und des im Beruf geforderten Kompetenzniveaus wurden folgende Bezeichnungen der Skalenendpunkte gewählt: 1 "sehr niedrig“ und 5 "sehr hoch“.

Assistenzärzte und –ärztinnen stellen eine weitere mit dem FKM zu befragende Zielgruppe dar. Für diese Gruppe sind die Fragen wie folgt formuliert:

- "In welchem Maße verfügten Sie bei Studienabschluss über die folgenden medizinbezogenen Kompetenzen?“

- "Inwieweit werden die folgenden Fähigkeiten/Kompetenzen in Ihrer gegenwärtigen Erwerbstätigkeit gefordert?“

Die Antwortskalen dieser Version sind ebenfalls fünffach abgestuft (1 "gar nicht“, 5 "in sehr hohem Maße“).

Studien

Zur Überprüfung der Reliabilität und Validität des FKM wurden ab Mai 2008 verschiedene Zielgruppen (Studierende vor und nach dem PJ und Assistenzärzte mit bis zu zwei Jahren Berufserfahrung) mit diesem untersucht. Nachfolgend werden die Ergebnisse von zwei Studien exemplarisch berichtet.

Methodisches Vorgehen

In beiden Studien wurden Itemanalysen durchgeführt und für jede Kompetenz-Skala als Maß der inneren Konsistenz Cronbach’s α berechnet. Die Überprüfung der Validität des FKM erfolgt im vorliegenden Zusammenhang i.S. einer Bestimmung der Konstruktvalidität. Ziel dabei ist es, das durch das Verfahren gemessene Konstrukt in einem Netzwerk theoretischer und empirischer Beziehungen zu verankern und diese entsprechend zu überprüfen [10]. Zu diesem Zweck wurde analysiert, ob sich gruppenbezogene Unterschiede (z.B. zwischen Studierenden unterschiedlicher Studienjahre) in den Einschätzungen der Kompetenzniveaus auf den verschiedenen Skalen zeigen. Zur Überprüfung von Mittelwertunterschieden wurden t-Tests und Varianzanalysen gerechnet. Für a posteriori Vergleiche wurde der Scheffé-Test verwendet. Im Falle der Varianzanalysen wurde η

Die statistischen Auswertungen wurden mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS, Version 17.0, durchgeführt.

Studierenden-Studie

Stichprobe: Im Sommersemester 2008 wurden Freiburger Studierende der Medizin des ersten bis vierten Studienjahrs im Rahmen der regulären Online-Evaluation der Lehrveranstaltungen gebeten, den FKM (Version 1) auszufüllen. 698 Studierende füllten den Fragebogen aus. Für das erste Studienjahr liegt die Rücklaufquote bei 75 Prozent, für das zweite Studienjahr bei 59 Prozent. Im klinischen Studienabschnitt antworteten nach dem dritten Studienjahr 43 Prozent und im vierten Studienjahr 33 Prozent der Studierenden. Circa 60 Prozent der Befragten sind weiblich. 13 Prozent haben vor dem Studium eine Berufsausbildung innerhalb des Gesundheitswesens abgeschlossen und drei Prozent geben einen Berufsabschluss außerhalb des Gesundheitswesens an.

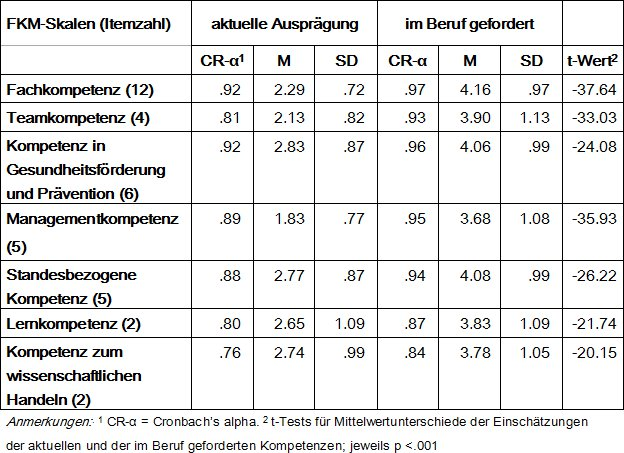

Ergebnisse: Die Konsistenzkoeffizienten (Cronbach’s α) der FKM-Skalen zur Einschätzung des aktuell vorhandenen Kompetenzniveaus, die auf der Basis der Daten der gesamten Stichprobe der Studierenden berechnet wurden, liegen zwischen .76 und .92 (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Für die FKM-Skalen zur Einschätzung des im Beruf geforderten Kompetenzniveaus liegen sie zwischen .84 und .97. Alle FKM-Skalen zur Einschätzung des aktuell vorhandenen Kompetenzniveaus korrelieren signifikant miteinander. Die Korrelationskoeffizienten liegen zwischen r=.49 und r=.76 mit einem Median von .63. Die Interkorrelationen der FKM-Skalen, mit denen das vermutete Ausmaß der im Beruf geforderten Kompetenzen erfasst wird, sind ebenfalls signifikant. Sie liegen zwischen r=.64 und r=.91, im Median bei .79. Mit zunehmender Semesterzahl fallen die Interkorrelationen der Skalen zur Erfassung des aktuellen wie auch des geforderten Kompetenzniveaus tendenziell niedriger aus. So liegen die Mediane der Interkorrelationen der Skalen zum aktuellen Kompetenzniveau in den vier Studienjahrgruppen bei .61, .59, .41 und .52, die der Skalen zum geforderten Kompetenzniveau bei .80, .85, .73 und .70. In ähnlicher Weise zeigen Faktorenanalysen auf Itemebene, dass parallel zu einer Zunahme der Studienjahre zunehmend mehr Faktoren erforderlich sind, um die Interkorrelationen der Items zu erklären. So beträgt die Anzahl der Eigenwerte größer 1 in den Studienjahrgruppen für die aktuellen Kompetenzen 6, 6, 9 und 9, für die geforderten Kompetenzen 3, 3, 5 und 7.

Weitere Auswertungen (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]) zeigen, dass sich in allen Kompetenzbereichen die Einschätzungen des aktuell vorhandenen Kompetenzniveaus von den Einschätzungen des im Beruf geforderten Kompetenzniveaus signifikant unterscheiden. Die Mittelwerte der Skalen zur Einschätzung des im Beruf geforderten Kompetenzniveaus liegen signifikant höher als die Mittelwerte der Skalen zur Einschätzung des aktuell vorhandenen Kompetenzniveaus.

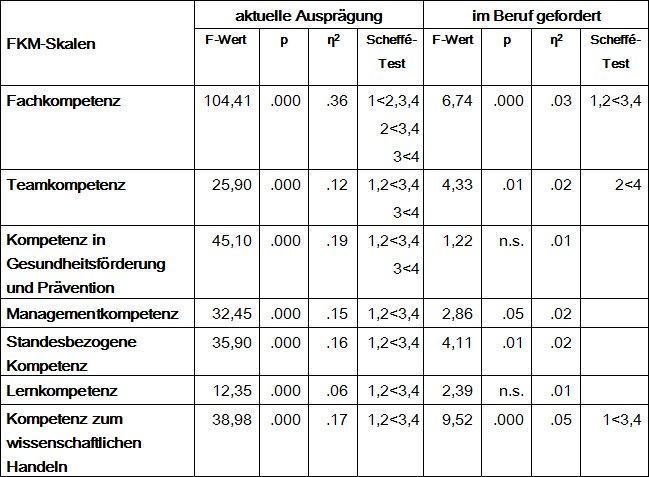

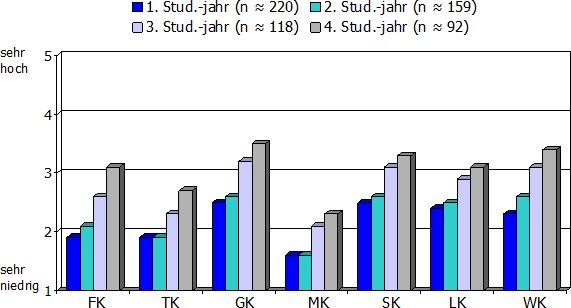

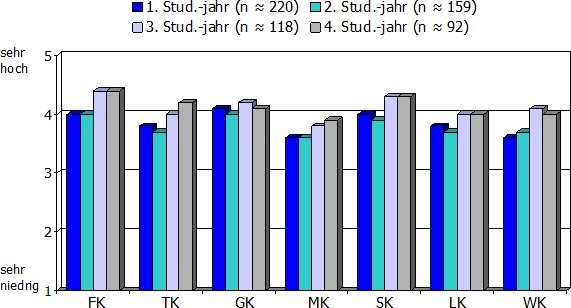

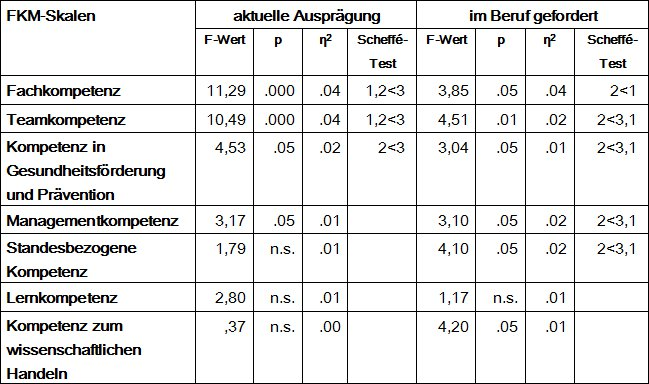

Darüber hinaus zeigen sich signifikante Mittelwertunterschiede in den Selbsteinschätzungen der Studierenden verschiedener Studienjahre (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]). Abbildung 1 [Abb. 1] gibt die Mittelwerte pro Studienjahr und FKM-Skala für die aktuellen Einschätzungen wieder. Für den Bereich der Fachkompetenzen unterscheiden sich alle Mittelwerte der verschiedenen Studienjahrgruppen nach dem Scheffé-Test signifikant voneinander. Bei den anderen Kompetenzbereichen zeigen die Ergebnisse der Scheffé-Tests (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]) signifikante Unterschiede zwischen den Einschätzungen im vorklinischen und denen im klinischen Abschnitt. Studierende im vorklinischen Abschnitt schätzen ihre jeweiligen aktuellen Kompetenzniveaus niedriger ein als Studierende im klinischen Abschnitt.

Bezogen auf das im Beruf geforderte Kompetenzniveau sind die Unterschiede in den Einschätzungen weniger ausgeprägt (siehe Tabelle 3 [Tab. 3] und Abbildung 2 [Abb. 2]). Studierende im vorklinischen Abschnitt schätzen das Ausmaß der im Beruf geforderten Fachkompetenzen signifikant niedriger ein als Studierende im klinischen Abschnitt. Darüber hinaus gibt es signifikante Mittelwertunterschiede bei der Teamkompetenz: Studierende im zweiten Studienjahr schätzen das Ausmaß der im Beruf geforderten Teamkompetenzen niedriger ein als Studierende im vierten Studienjahr. Auch finden sich signifikante Mittelwertunterschiede bezogen auf das Ausmaß der im Beruf geforderten Kompetenzen wissenschaftlichen Handelns. Diese werden von den Studierenden im klinischen Abschnitt in höherem Maße als im Beruf gefordert wahrgenommen als von Studierenden im ersten Studienjahr.

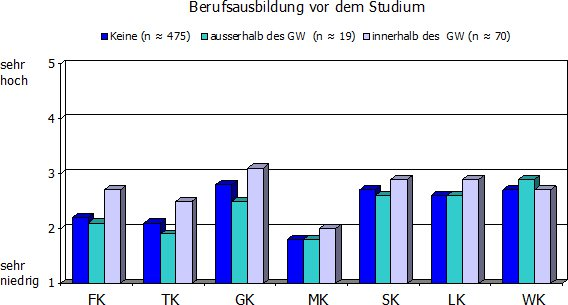

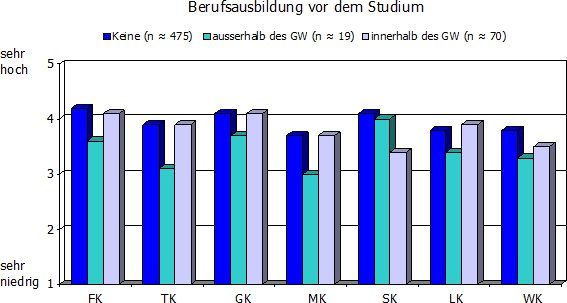

Schließlich zeigt sich (siehe Tabelle 4 [Tab. 4] und Abbildungen 3 [Abb. 3] und 4 [Abb. 4]), dass Studierende, die vor Beginn ihres Studiums eine Berufsausbildung innerhalb des Gesundheitswesens absolviert haben, jeweils das Niveau ihrer fachbezogenen Kompetenzen, ihrer Teamkompetenz und ihrer Kompetenz in Gesundheitsförderung und Prävention signifikant höher einschätzen als Studierende ohne vorherige Berufsausbildung oder solche mit fachfremder Berufsausbildung. Auch das Ausmaß der im Beruf geforderten Kompetenzen wird von den Studierenden mit einer Berufsausbildung im Gesundheitswesen und von den Studierenden, die über keinerlei vorherige Berufserfahrung verfügen, in vier von sieben Bereichen signifikant höher eingeschätzt. Betrachtet man jedoch die berechneten η

Diskussion: Alle Skalen des FKM weisen eine ausreichende bis sehr gute Reliabilität auf. Da verfügbare Modelle ärztlicher Rollen und Kompetenzen wie z.B. CanMEDS davon ausgehen, dass diesen jeweils auch gemeinsame Elemente zugrunde liegen, wurden in der vorliegenden Studie niedrige bis mittlere Korrelationen zwischen den Skalen erwartet. Die beobachteten Interkorrelationen der Skalen zur aktuellen Einschätzung der Kompetenzen wie auch der Skalen zur Einschätzung der im Beruf geforderten Kompetenzen liegen jedoch z.T. weit über dem erwarteten Niveau. Diese höheren Koeffizienten könnten für den Einfluss einer Antworttendenz der Befragten in dem Sinne sprechen, dass diese aufgrund mangelnder Erfahrung [11], [12], [13] eher wenige Unterschiede zwischen den Kompetenzbereichen erkennen und von daher zwangsläufig zu einer gleichsinnigen Einschätzung der abgefragten Kompetenzen neigen. Dies dürfte vor allem für die Einschätzung der im Beruf geforderten Kompetenzen zutreffen. Dafür spricht, dass die Interkorrelationen der Skalen zur Erfassung sowohl des aktuellen Kompetenzniveaus als auch der Skalen zur Einschätzung des im Beruf geforderten Kompetenzniveaus mit zunehmender Semesterzahl in der Regel niedriger ausfallen.

Die gefundenen Unterschiede in den Selbsteinschätzungen des Kompetenzniveaus entsprechen dem erwarteten Verlauf des Studienfortschritts. Dieses Ergebnis kann dann als Indiz für die Validität gelten, wenn man davon ausgeht, dass die medizinische Ausbildung tatsächlich einen solchen Kompetenzzuwachs erwarten lässt. Jedoch sind auch hier Antworttendenzen der Art in Betracht zu ziehen, dass allein schon das Bewusstsein, eine längere Studienzeit hinter sich gebracht zu haben, zur Annahme größerer Kompetenz verleiten könnte. Weitere Ergebnisse, die als Beleg der Konstruktvalidität des FKM gewertet werden könnten, beziehen sich auf die Selbsteinschätzungen von Studierenden, die vor ihrem Studium eine Berufsausbildung im medizinischen Bereich absolviert haben. Diese schätzen das Niveau ihrer aktuell vorhandenen Kompetenzen gerade in jenen Bereichen (Fachkompetenz, Teamkompetenz, Kompetenz in Gesundheitsförderung und Prävention) signifikant höher ein, in denen sie nachvollziehbar auch höhere Kompetenzniveaus aufgrund ihrer Berufserfahrung aufweisen müssten.

Assistenzärzte/innen-Studie

Stichprobe: Im Wintersemester 2009/2010 wurden in Kooperation mit dem Internationalen Zentrum für Hochschulforschung Kassel (INCHER) bundesweit an vielen Hochschulen Absolventenbefragungen durchgeführt, um Absolventinnen und Absolventen bis zu zwei Jahren nach ihrem Studienabschluss zu ihrem beruflichen Verbleib und zur rückblickenden Bewertung des Studiums zu befragen. An dieser Absolventenbefragung haben alle Medizinischen Fakultäten Baden- Württembergs teilgenommen. Von den 1228 angeschriebenen Absolventen der Humanmedizin des Jahrgangs 2008 haben 514 (Rücklaufquote 42%) den umfangreichen Fragebogen beantwortet. Der Anteil der Frauen liegt bei 61 Prozent, der Anteil der Männer bei 38 Prozent. 1 Prozent der Befragten machte keine Angabe zu ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Im Schnitt sind die Befragten 29,5 Jahre (SD=3,6) alt und haben im Mittel 13,0 (SD=2,2) Fachsemester studiert. Über 90 Prozent der Befragten sind bereits bis zu zwei Jahren berufstätig.

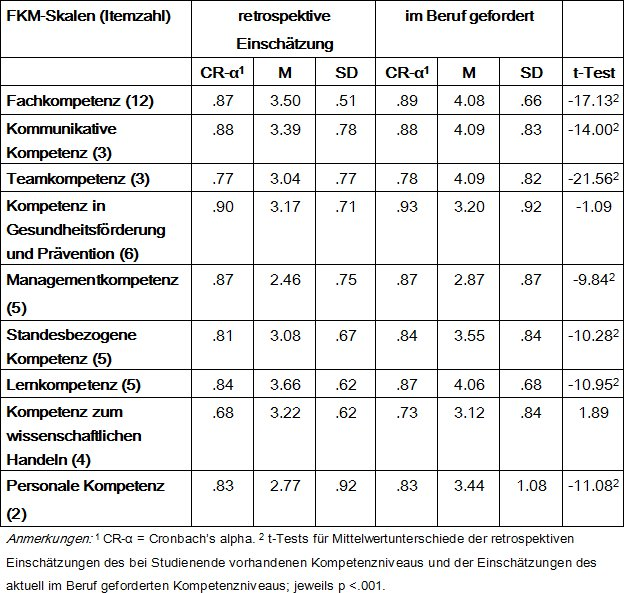

Ergebnisse: Die Reliabilitäten der FKM-Skalen (Version 2) zur retrospektiven Einschätzung des am Studienende vorhandenen Kompetenzniveaus sind mit Werten für Cronbach’s α zwischen .68 und .90 zufriedenstellend (siehe Tabelle 5 [Tab. 5]). Die entsprechenden Werte für die FKM-Skalen zur Einschätzung des im Beruf geforderten Kompetenzniveaus streuen zwischen .73 und .93. Die Interkorrelationen der FKM-Skalen, mit denen das Kompetenzniveau zum Studienende retrospektiv eingeschätzt wurde, sind alle signifikant. Sie liegen zwischen r=.34 bis r=.60 (Median=.45). Auch die FKM-Skalen zur Einschätzung des aktuell im Beruf geforderten Kompetenzniveaus korrelieren hoch signifikant miteinander. Diese Koeffizienten liegen zwischen r=.20 bis r=.67 (Median=.43).

Die Ergebnisse der t-Tests für abhängige Stichproben (siehe Tabelle 5 [Tab. 5]) zeigen, dass sich die Einschätzungen des zum Studienende vorhandenen Kompetenzniveaus in sieben von neun Kompetenzbereichen signifikant von denjenigen des aktuell im Beruf geforderten Kompetenzniveaus unterscheiden. In diesen Bereichen sind die Mittelwerte des im Beruf geforderten Kompetenzniveaus signifikant höher als die Mittelwerte der retrospektiv eingeschätzten Kompetenzniveaus zum Studienende. Die größten Differenzen – operationalisiert als "standardized response means“ (SRM, d.h. Differenz der Mittelwerte dividiert durch die Streuung der Differenzwerte) – zeigen sich bei den Bereichen Fachkompetenz (SRM=-.84), Kommunikative Kompetenz (SRM=-.68) und Teamkompetenz (SRM=-1.04). Keine signifikanten Mittelwertunterschiede bestehen in den Kompetenzniveaus zwischen den retrospektiven Einschätzungen zum Studienende und den aktuell im Beruf geforderten Kompetenzen in den Bereichen Kompetenz in Gesundheitsförderung und Prävention und Kompetenz zum wissenschaftlichen Handeln.

Diskussion: Auch in dieser Studie weisen alle Skalen des FKM eine ausreichende bis sehr gute Reliabilität auf. Die Interkorrelationen der Skalen zur retrospektiven Einschätzung des Kompetenzniveaus wie auch der Skalen zur Einschätzung des aktuell geforderten Kompetenzniveaus sprechen für eine Abhängigkeit der Skalen, sie zeigen aber zugleich, dass diese keineswegs als deckungsgleich anzusehen sind. Bei einem Vergleich der retrospektiven Einschätzungen und der Einschätzungen des aktuell geforderten Kompetenzniveaus fällt auf, dass die größten Differenzen außer bei der Fachkompetenz bei der kommunikativen Kompetenz und der Teamkompetenz bestehen. Andere Absolventenstudien konnten ebenfalls zeigen, dass speziell im Bereich der psychosozialen Kompetenzen markante Defizite bestehen [14]. Damit sind hier nicht zuletzt diejenigen Kompetenzbereiche betroffen, die in der medizinischen Ausbildung in Deutschland bislang nicht flächendeckend curricular integriert sind [15].

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

In der vorliegenden Untersuchung wurde der Freiburger Fragebogen zur Erfassung von Kompetenzen in der Medizin (FKM) mit Hilfe der Daten von Studierenden des ersten bis vierten Studienjahrs und den Daten von Assistenzärzten und -ärztinnen im Hinblick auf seine Reliabilität und Validität überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass die Skalen des FKM hinreichend reliabel sind. In der Querschnittstudie mit Studierenden des ersten bis vierten Studienjahrs wurden relativ hohe Skaleninterkorrelationen ermittelt. Dabei waren die Koeffizienten der Skalen zur Erfassung des Ausmaßes der im Beruf geforderten Kompetenzen am höchsten. Weitergehende Analysen zeigen jedoch, dass das Ausmaß des Zusammenhangs zwischen den Skalen im Laufe des Studiums abnimmt. Es ist somit davon auszugehen, dass im Studienverlauf mit zunehmender Erfahrung (Praktika, Famulaturen) die Selbsteinschätzungen differenzierter werden. Diese Aussage wird mit den im moderaten Bereich liegenden Skaleninterkorrelationen gestützt, die für die Gruppe der Assistenzärzte und -ärztinnen ermittelt wurden. Diese haben ihr Studium im Studienjahr 2008 abgeschlossen und sind größtenteils bereits seit eineinhalb bis zwei Jahren berufstätig. Ausgehend von diesen Ergebnissen ist zu empfehlen, den FKM erst ab dem klinischen Abschnitt einzusetzen.

Erste Anhaltspunkte für die Konstruktvalidität des FKM ergeben sich aus den Analysen der Selbsteinschätzungen von Studierenden, die vor ihrem Studium eine Berufsausbildung im medizinischen Bereich (z.B. Krankenpfleger/innen, Sanitäter) absolviert haben. Diese schätzen erwartungsgemäß das Niveau ihrer fachlichen Kompetenz, ihrer Teamkompetenz und ihrer Kompetenz in Gesundheitsförderung und Prävention höher ein als ihre Mitstudierenden. Weiterhin konnte mit den Daten von jungen Assistenzärzten und –ärztinnen gezeigt werden, dass rückblickend neben der Fachkompetenz gerade auch jene Bereiche im Studium als defizitär erlebt werden, die bislang curricular kaum eingebunden sind, nämlich Kommunikative Kompetenz und Teamkompetenz.

Abschließend ist kritisch darauf hinzuweisen, dass das entwickelte Verfahren ärztliche Kompetenzen auf einer relativ allgemeinen Ebene erfasst. Für eine differenziertere Diagnostik ärztlicher Kompetenzen sind jedoch spezifischere Operationalisierungen erforderlich. Dies würde auch zu einer stärkeren Differenzierung der hier zugrunde gelegten Kompetenzbereiche beitragen. In jedem Fall sind jedoch weitere Studien zur Validität des FKM erforderlich. Dabei sollte insbesondere auch die kriterienbezogene Validität der Skalen im Hinblick darauf geprüft werden, inwieweit die Selbsteinschätzungen der Kompetenzen durch Studierende bzw. Assistenzärzte mit objektiven Indikatoren oder mit Fremdeinschätzungen übereinstimmen. Die Tatsache allerdings, dass es systematische Unterschiede in der Einschätzung der verschiedenen Kompetenzbereiche gibt, spricht unserer Ansicht nach dafür, dass der FKM durchaus eingesetzt werden kann, um Schwächen in der Ausbildung festzustellen. Dies kann zum einen auf der Ebene der FKM-Skalen geschehen, zum anderen aber auch, wie in den Auswertungen der Absolventenbefragungen von INCHER Kassel [16], auf Einzelitem-Niveau.

Anmerkung

Danksagung

Für die gute Zusammenarbeit danken wir unseren Kooperationspartnern dem Internationalen Zentrum für Hochschulforschung Kassel (INCHER;

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenskonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Klieme E, Avenarius H, Blum W, Döbrich P, Gruber H, Prenzel M, Reiss K, Riquarts K, Rost J, Tenorth H-E, Vollmer HJ. Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards – Eine Expertise. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF); 2003.[2] Schaeper H, Briedis K. Kompetenzen von Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen, berufliche Anforderungen und Folgerungen für die Hochschulreform. Projektbericht. Hannover: HIS; 2004.

[3] Harden RM, Crosby JR, Davis MH. Outcome based education: Part 1 – An introduction to outcome-based education. AMEE Education Guide No. 14. Med Teach. 1999;21(1):7-14. DOI: 10.1080/01421599979969

[4] Frank JR. The CanMEDS 2005 Physician Competency Framework. Better Standards. Better Physicians. Better Care. Ottawa: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 2005.

[5] Smith SR, Dollase R. Outcome based education: Part 2 –Planning, implementing and evaluating a competency-based curriculum. AMEE Education Guide No. 14. Med Teach. 1999;21(1):15-22. DOI: 10.1080/01421599979978

[6] Öchsner W, Forster J. Approbierte Ärzte – kompetente Ärzte?: Die neue Approbationsordnung für Ärzte als Grundlage für kompetenzbasierte Curricula. GMS Z Med Ausbild. 2005;22(1):Doc04. Zugänglich unter: http://www.egms.de/static/de/journals/zma/2005-22/zma000004.shtml

[7] Weinert FE. Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: Weinert FE (Hrsg). Leistungsmessung in Schulen. Weinheim: Beltz; 2002. S.17-31.

[8] Weinert FE. Concept of Competence: A conceptual clarification. Rychen DL, Salgamik LH (Hrsg). Defining and selecting key competencies. Göttingen: Hogrefe; 2001. S.45-65.

[9] Epstein RM, Hundert EM. Defining and assessing professional competence. JAMA. 2002;287(2):226-235. DOI: 10.1001/jama.287.2.226

[10] Messick S. Validity of psychological assessment. Validation of inferences from person’s responses and performances as scientific inquiry into score meaning. Am Psychol. 1995;50(9):741-749. DOI: 10.1037/0003-066X.50.9.741

[11] Colthart I, Bagnall G, Evans A, Allbutt H, Haig A, Illing J, McKinstry B. The effectiveness of self-assessment on the identification of learner needs, learner activity, and impact on clinical practice: BEME Guide no. 10. Med Teach. 2008;30(2):124-145. DOI: 10.1080/01421590701881699

[12] Langendyk V. Not knowing that they do not know: self-assessment accuracy of third- year medical students. Med Educ. 2006;40:173-79. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2005.02372.x

[13] Berdie RF. Self claimed and tested knowledge. Educ Meas. 1971;31:629-635. DOI: 10.1177/001316447103100304

[14] Jungbauer J, Kamenik C, Alfermann D, Brähler E. Wie bewerten angehende Ärzte rückblickend ihr Medizinstudium? Ergebnisse einer Absolventenbefragung. Gesundheitswesen. 2004;66(1):51-56. DOI: 10.1055/s-2004-812705

[15] Kiesling C, Dieterich A, Fabry G, Hölzer H, Langewitz W, Mühlinghaus I, Pruskil S, Scheffer S, Schubert S. Basler Consensus Statement “Kommunikative und soziale Kompetenzen im Medizinstudium“; Ein Positionspapier des GMA-Auschusses Kommunikative und soziale Kompetenzen. GMS Z Med Ausbild. 2008;25(2):Doc83. Zugänglich unter: http://www.egms.de/static/de/journals/zma/2008-25/zma000567.shtml

[16] Janson K. Die Sicht der Nachwuchsmediziner auf das Medizinstudium – Ergebnisse einer Absolventenbefragung der Abschlussjahrgänge 2007 und 2008. Eine Sonderauswertung des Projekts „Studienbedingungen und Berufserfolg“. Internationales Zentrum für Hochschulforschung, Kassel: Universität Kassel (INCHER-Kassel); 2010.