[„Heidelberger Standarduntersuchung“ und „Heidelberger Standardprozeduren“ – Entwicklung fakultätsweiter Standards für körperliche Untersuchungstechniken und klinische Prozeduren im Medizinstudium]

C. Nikendei 1P. Ganschow 2,3

J. B. Groener 4

S. Huwendiek 5,6

A. Köchel 1

N. Köhl-Hackert 7

R. Pjontek 2,8

J. Rodrian 2

F. Scheibe 2,9

A.-K. Stadler 2

T. Steiner 10

J. Stiepak 11

J. Tabatabai 12

A. Utz 2,13

M. Kadmon 14

1 Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Universitätsklinik, Innere Medizin II, Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik, Heidelberg, Deutschland

2 Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Heidelberg, Deutschland

3 Klinikum der Universität München, Klinik für Allgemeine, Viszeral-, Transplantations-, Gefäß- und Thoraxchirurgie, München, Deutschland

4 Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Universitätsklinik, Innere Medizin I, Klinik für Endokrinologie, Stoffwechsel und Klinische Chemie, Heidelberg, Deutschland

5 Universität Bern, Institut für medizinische Lehre, Abteilung Assessment und Evaluation, Bern, Schweiz

6 Universitätsklinikum Heidelberg, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Klinik 1, Heidelberg, Deutschland

7 Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Heidelberg, Deutschland

8 Uniklinik RWTH Aachen, Klinik für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie, Klinik für Neurologie, Aachen, Deutschland

9 Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach, Abteilung für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Intensivmedizin, Offenburg-Gengenbach, Deutschland

10 Klinikum Frankfurt Höchst, Klinik für Neurologie, Frankfurt/Main, Deutschland

11 Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Universitätsklinik, Innere Medizin III, Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie, Heidelberg, Deutschland

12 Universitätsklinikum Heidelberg, Klinik Kinderheilkunde I, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Heidelberg, Deutschland

13 Ortenau Klinikum Offenburg-Gengenbach, Klinik für Gynäkologie, Offenburg-Gengenbach, Deutschland

14 Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften, Oldenburg, Deutschland

Zusammenfassung

Die kompetente körperliche Untersuchung von Patientinnen und Patienten und die sichere und professionelle Durchführung klinischer Prozeduren stellen in nahezu allen medizinischen Fachbereichen einen essentiellen Bestandteil des ärztlichen Handelns dar. Die zentrale Zielsetzung der durch Studierende initiierten Projekte „Heidelberger Standarduntersuchung“ und „Heidelberger Standardprozeduren“ war die Etablierung eines einheitlichen interdisziplinären Standards zur körperlichen Untersuchung und zu klinischen Prozeduren und deren Distribution in Abstimmung mit allen klinischen Disziplinen an der Universitätsklinik Heidelberg. Der vorgestellte Projektbericht beleuchtet den Hintergrund der Initiative, die methodische Umsetzung und stellt die multimediale Dokumentation in Form von Kitteltaschenbüchern und einer multimedialen internetbasierten Plattform sowie die curriculäre Integration vor. Die Projektvorstellung soll eine Orientierung und Handlungsleitlinie bieten, um ähnliche Prozesse an anderen Fakultäten zu erleichtern.

Schlüsselwörter

Medizinische Ausbildung, Körperliche Untersuchung, Klinische Prozeduren, Fakultätsentwicklung

Einleitung

Die kompetente körperliche Untersuchung von Patientinnen und Patienten stellt in nahezu allen medizinischen Fachbereichen einen essentiellen Bestandteil des ärztlichen Handelns dar [1]. Zusammen mit den Informationen aus der anamnestischen Befragung des Patienten ergeben sich daraus entscheidende handlungsleitende Hinweise für die zielgerichtete Diagnostik und Behandlung des Betroffenen [2], [3]. Jeder Arzt muss deshalb die körperliche Untersuchung mit dem Eintritt in den Beruf auf einem hohem Niveau beherrschen [4]. Analoges trifft auf die Durchführung von klinischen Prozeduren wie z.B. der Blutentnahme, dem Legen von Venenverweilkanülen oder der Maskenbeatmung zu. Hier sind die vollständige Vorbereitung von Materialien, das Wissen um die Reihenfolge von relevanten Teilschritten, die zielsichere Arbeit unter sterilen Kautelen und die korrekte Umsetzung der klinisch-praktischen Fertigkeit entscheidende Faktoren für den Erfolg der Behandlungsmaßnahme sowie für die Patientensicherheit. Um dies zu erreichen, müssen die Studierenden nicht nur die notwendigen komplexen psychomotorischen Handlungskompetenzen entwickeln, sondern auch die erforderlichen kommunikativen und affektiven Kompetenzen in der Patientenbegegnung sowie die schlussfolgernde Bewertung von Befunden erlernen.

Untersuchungen bei Medizinstudierenden zeigen, dass sowohl für die Durchführung der körperlichen Untersuchung und die Beurteilung der erhobenen Befunde als auch für die Durchführung von klinischen Prozeduren erhebliche Defizite bestehen [6], [7], [8], [9]. Eine Erhebung bei Studierenden im Praktischen Jahr (PJ) an einer deutschen Hochschule offenbarte, dass bei der körperlichen Untersuchung von vier wichtigen Organsystemen lediglich 40% (Schilddrüse 38%, Herz 37%, Lungen 42%, Abdomen 43%) der a priori definierten relevanten Teilschritte korrekt durchgeführt wurden [10]. Auch bei der Interpretation von kardialen und pulmonalen Auskultationsbefunden [11] wurden die erhobenen pathologischen Auffälligkeiten in nur 20 – 45% der Fälle korrekt eingeordnet, was als eine beträchtliche Gefahr für eine Fehldiagnose anzusehen ist [6]. Insbesondere die Integration von fokussierten körperlichen Untersuchungstechniken in komplexe klinische Prozeduren wie die ärztliche Visite scheint von besonderen Schwierigkeiten gekennzeichnet zu sein [7]. Selbst bei häufigen klinischen Prozeduren wie z.B. dem Legen einer Venenverweilkanüle sind bei PJ-Studierenden erhebliche Mängel zu verzeichnen, so dass eine eigenständige Durchführung im Sinne der „anvertraubaren professionellen Tätigkeiten“ [8] selbst zum Zeitpunkt des Abschlusses der Medizinischen Ausbildung in Frage gestellt ist [9].

Erlernt werden körperliche Untersuchungstechniken und klinische Prozeduren von Studierenden untereinander, an standardisierten Patienten, Mannequins, Part-Task-Trainern oder direkt am Krankenbett. In Bezug auf den Erwerb körperlicher Untersuchungskompetenzen liegt die Präferenz der Studierenden auf deren Erlernen am standardisierten Patienten oder am realen Patienten; lediglich für das Erlernen der Untersuchung des weiblichen und männlichen Genitale werden von den Studierenden standardisierte Patienten bevorzugt [12]. Wenngleich häufig nach wie vor praktiziert, scheint für die meisten klinischen Prozeduren aufgrund ihrer Invasivität ein Erlernen nach dem Ansatz „see one - do one“ [13] ethisch nicht vertretbar. Hier haben sich im Rahmen der simulationsbasierten Medizinischen Ausbildung (simulation based medical education SBME; [14] Simulationssettings wie das „Skills-Lab“ (Fertigkeitenlabor; [15]) zum Erlernen klinischer Prozeduren etabliert und als wirksam erwiesen [5], [16], [17]. Um diesen Lernprozess auf einem hohen Niveau zu ermöglichen, ist für die Studierenden das kontinuierliche Training anhand eines einheitlichen Fakultätsstandards über alle Studienabschnitte und alle Fachbereiche hinweg unumgänglich. Nicht zuletzt ist dies auch deshalb der Fall, da eine Kongruenz zwischen den Prüfungszielen und –kriterien und den vermittelten Lernzielen und -standards im Sinne eines „constructive alignments“ [18] existieren müssen, um die Lernanreize, die von klinischen Prüfungen ausgehen, optimal zu nutzen („assessment drives learning“; [19]).

Die zentrale Zielsetzung des Projektes "Heidelberger Standarduntersuchung" war die Etablierung eines einheitlichen interdisziplinären Standards zur körperlichen Untersuchung und zu klinischen Prozeduren in Abstimmung mit allen klinischen Disziplinen an der Universitätsklinik Heidelberg. Darüber hinaus die Bereitstellung multimedialer Materialien, die allen Studierenden vom ersten bis zum letzten Tag ihrer medizinischen Ausbildung begleitend zur Verfügung stehen sowie die curriculare Integration des Untersuchungsstandards. Gleichzeitig sollten allen in der klinischen Lehre tätigen Dozenten die gleichen multimedialen Materialien zur Verfügung stehen, um die curriculare Implementierung zu fördern. Mit der Standardisierung ärztlicher Untersuchungstechniken und der curricularen Integration des neuen gemeinsamen Standards sollte einem in studentischen Evaluationen häufig geäußerten Bedarf der Studierenden Rechnung getragen, die Qualität der studentischen Ausbildung und der Kompetenzerwerb nachhaltig gesteigert und die Patientenversorgung verbessert werden. In den folgenden Abschnitten wird dieser Prozess der interdisziplinären Entwicklung des Lehrstandards und der curricularen Integration dargestellt.

Methode

Projektinitiation und Projektteam

Das Projekt ging im Jahre 2007 aus einer studentischen Initiative hervor, die durch die Letztautorin (MK) begleitet und inhaltlich betreut wurde. Im Zentrum stand initial die Idee Filme zur körperlichen Untersuchung und zu klinischen Prozeduren von Studierenden für Studierende verfügbar zu machen, die als hilfreiche Orientierung zur Vorbereitung auf klinisch-praktische Prüfungen (objective structured clinical examination – OSCE; [20]) an der Medizinischen Fakultät Heidelberg dienen sollten. Ausgehend von dieser studentischen Initiative entwickelte sich das Vorhaben, einen fakultätsweiten Standard für diese Bereiche zu etablieren. Im weiteren Verlauf wurde das Projekt ärztlich im Schwerpunkt von der Chirurgischen Universitätsklinik (MK) und Medizinischen Universitätsklinik (CN) angeleitet und die Projektvorhaben innerhalb eines Projekt- und Redaktionsteams umgesetzt (Co-Autoren).

Aufgaben des Projekt- und Redaktionsteams

Die Zusammensetzung und personelle Stärke des Projekt- und Redaktionsteams variierte über die Laufzeit des Projektes. Meist waren zwei bis drei ärztliche Mitarbeiter aus den Abteilungen Chirurgie und Innere Medizin gemeinsam aktiv mit der Weiterentwicklung des Projektvorhabens beschäftigt. Zu den Aufgaben des Projekt- und Redaktionsteams zählten die Koordination von Teambesprechungen, die Erstellung von Checklisten, die Leitung der interdisziplinären Treffen mit Fachexperten, die Entwicklung von Layout-Vorschlägen, das Erstellen von Grafiken und Bildern als auch die Umsetzung der Texte in InDesign

Fakultätsweite interdisziplinäre Lernzielabstimmung und Etablierung eines Lehrstandards

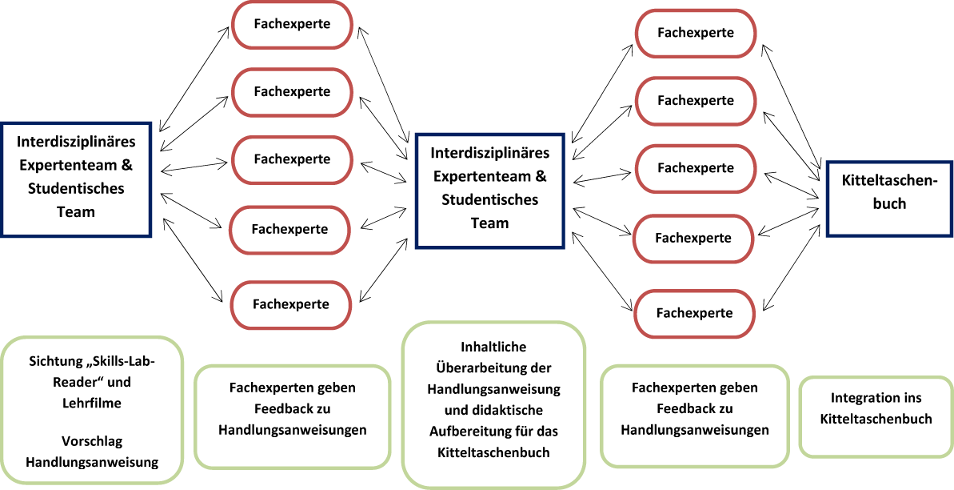

In einem iterativen Abstimmungsprozess zwischen den Fachbereichen Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Dermatologie, Geriatrie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Notfallmedizin, Hygiene, Innere Medizin, Neurologie, Neurochirurgie, Pädiatrie, Psychiatrie und Psychosomatik, Pathologie, Rechtsmedizin und Urologie einigten sich autorisierte ärztliche Vertreter der einzelnen Fachdisziplinen („Fachexperten“) auf einen einheitlichen, fakultätsweit gültigen Ablauf für eine standardisierte "Kopf-bis-Fuß"-Basisuntersuchung von anvertrauten Patienten. Des Weiteren wurden für einzelne körperliche Untersuchungstechniken sowie klinische Prozeduren, die in mehreren Fachdisziplinen zum Einsatz kommen, alle Fachexperten dieser Disziplinen in den Abstimmungsprozess zur Lernzielabstimmung und Etablierung eines Lehrstandards einbezogen. Für diejenigen körperlichen Untersuchungsmaßnahmen oder Prozeduren, die jeweils nur in einem der Fachbereiche durchgeführt werden, entwickelte der Fachexperte in Abstimmung mit seiner klinischen Abteilung / Klinik zusammen mit dem Projekt- und Redaktionsteam die Lernziele und den zu etablierenden Lehrstandard. Der dabei jeweils vollzogene iterative Abstimmungsprozess wird in Abbildung 1 [Abb. 1] verdeutlichend dargestellt.

Multimediale Dokumentation und Distribution des fakultätsweiten Standards

Es wurde im Projekt- und Redaktionsteam in Rücksprache mit dem Studiendekanat der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg beschlossen und angestrebt, den erarbeiteten Lehrstandard für körperliche Untersuchungstechniken („Heidelberger Standarduntersuchung“), als auch für klinische Prozeduren („Heidelberger Standardprozeduren“) jeweils in Form eines Buches zu distribuieren und gleichermaßen in Form von Filmmaterial zugänglich zu machen. Dabei sollte jedem Einzelnen der 1926 Medizinstudierenden der Medizinischen Fakultät Heidelberg dieser Standard in Form eines Kitteltaschenbuches kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und die Filme zusammen mit dem im Buch enthaltenen Text- und Bildmaterial auf einer Homepage zusammen mit den Inhalten der Buchkapitel den Studierenden ebenfalls frei zugänglich sein. Zeitgleich sollten alle an der Lehre beteiligten ärztlichen Dozenten ebenfalls jeweils ein Exemplar des Kitteltaschenbuches erhalten.

Curriculare Integration

Die "Heidelberger Standarduntersuchung" sollte – getragen durch das entwickelte Kitteltaschenbuch und die korrespondierenden Filmsequenzen – vom vorklinischen Studienabschnitt bis zum zweiten Staatsexamen curricular integriert werden. Um dies zu erreichen, erfolgte eine enge Absprache des gemeinsamen Standards mit den Kursverantwortlichen aller existierender Untersuchungskurse: AaL-Plus (Anatomie am Lebenden) in der Vorklinik, interdisziplinäres Blockpraktikum Chirurgie und Innere Medizin zu Beginn des klinischen Studienabschnitts, klinische Untersuchungskurse an standardisierten Patienten, Unterricht am Krankenbett (UaK) in allen Fachdisziplinen im weiteren klinischen Studienabschnitt und die Ausbildung im klinischen Umfeld, das selbstgesteuerte Lernen und Feedbackgespräche mit den Studierenden während des Praktischen Jahres (PJ). Zeitgleich sollten die entsprechend dem fakultätsweiten Standard überarbeiteten und modifizierten klinisch-praktischen Prüfungen (OSCE; [21]) der einzelnen klinischen Fachbereiche der Lernzielüberprüfung dienen.

Finanzierung

Die Finanzierung des Projektes wurde über Studiengebühren und Qualitätssicherungsmitteln des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg gewährleistet. Seit dem Projektstart im August 2009 wurden kontinuierlich zwei halbe Arztstellen sowie eine Hiwi-Stelle und seit 2014 eine halbe Stelle für einen Filmtechniker zur Verfügung gestellt. Zudem wurden die Druckkosten für die studentischen Exemplare der Kitteltaschenbücher „Heidelberger Standarduntersuchung“ und „Heidelberger Standardprozeduren“ (jeweils ca. 35.000 €) als auch die Kosten für die Erstellung der Homepage übernommen (ca. 8.000 €). Über den Verkauf von Kitteltaschenbüchern über die Medizinische Fakultät Heidelberg wurden weitere Finanzierungsmöglichkeiten des Projektes erschlossen. Für die Exemplare, die den ärztlichen Dozenten zur Verfügung gestellt werden sollten, lag eine Finanzierungszusage der Verwaltung des Universitätsklinikums Heidelberg vor.

Erfassung von Rückmeldungen und Integration von Feedback

Rückmeldungen und Feedback zum Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standarduntersuchung“ sind über im Kitteltaschenbuch angegebene E-Mail-Adressen möglich. Diese Nutzerkommentare stellen eine Basis für die kontinuierliche Überarbeitung und Adaptation des Kitteltaschenbuches dar.

Ergebnisse

Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standarduntersuchung“

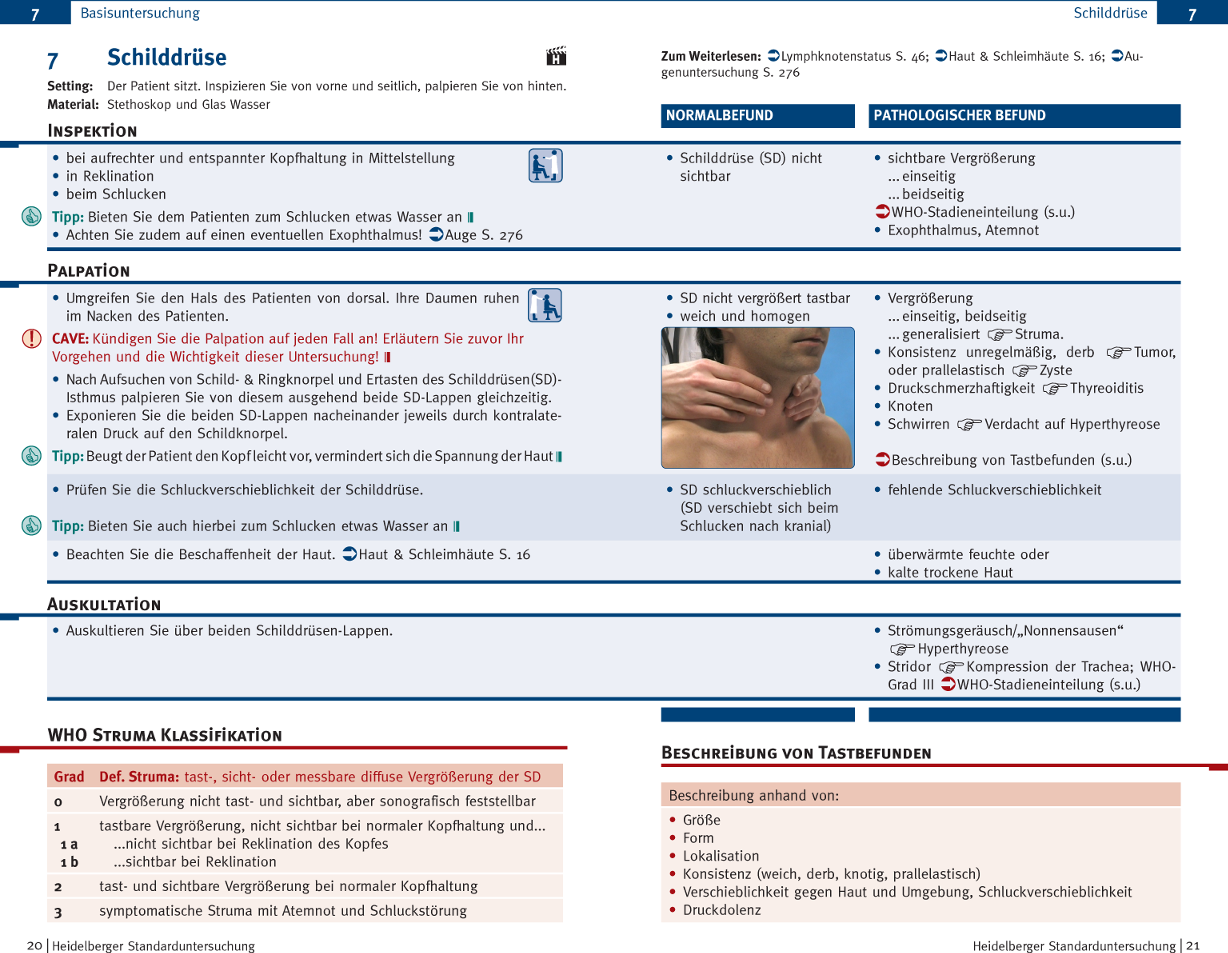

Abbildung 2 [Abb. 2] zeigt einen exemplarischen Auszug aus dem Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standarduntersuchung“ [22]. Es wurde für die Darstellung der körperlichen Untersuchungstechniken eine Doppelseitenformat gewählt mit einer in der Präsentation einzigartigen Beschreibung der relevanten Handlungsschritte auf der linken Seite und einer Gegenüberstellung von möglichen zu erhebenden Normalbefunden und pathologischen Befunden auf der rechten Doppelbuchseite. Damit wurde den Studierenden über die Durchführung der Techniken hinaus eine Unterstützung zur Verwendung der korrekten Nomenklatur, Beschreibung und Dokumentation von Normalbefunden als auch pathologischen Befunden über die Durchführung der Techniken hinaus an die Hand gegeben. Ergänzend wurden „Tipps“ mit Ratschlägen zur Erleichterung des praktischen Vorgehens, Warnungen („CAVE“) vor komplizierendem Verhalten und Kästchen mit klinisch relevanten Informationen integriert.

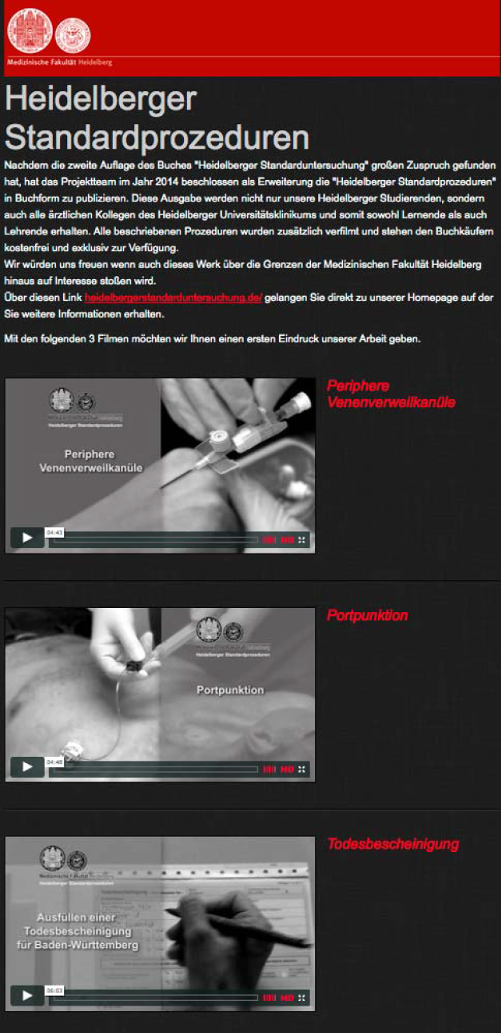

Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standardprozeduren“

Die graphische Darstellung innerhalb des Kitteltaschenbuchs „Heidelberger Standardprozeduren“ wird im Anhang [Anh. 1] illustriert [23]. Neben einer ausführlichen Beschreibung des Settings werden die Indikationen und Kontraindikationen für die jeweilige klinische Prozedur, das benötigte Material, die relevanten vorbereitenden Maßnahmen und die praktische Durchführung aufgeführt. Auch im Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standardprozeduren“ unterstützen „Tipps“ und „CAVE“-Hinweise die Lernenden.

Interne und externe Distribution

Die erste Auflage des „Kitteltaschenbuchs Heidelberger Standarduntersuchung“ ging im September 2012 in Druck. Es erfolgte die Distribution an alle 1926 Studierenden der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg sowie an alle 1584 dort tätigen ärztlichen Dozenten. Aufgrund der aktuellen Finanzierungsgrundlage können auch in den folgenden 3 Jahren alle neuen Studierenden und ärztlichen Dozenten mit einem Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standarduntersuchung“ bedacht werden. Die externe Distribution wird über die Homepage

Filmhosting

Die mit den körperlichen Untersuchungstechniken und klinischen Prozeduren korrespondierenden Filme werden auf der Homepage

Curriculare Einbindung

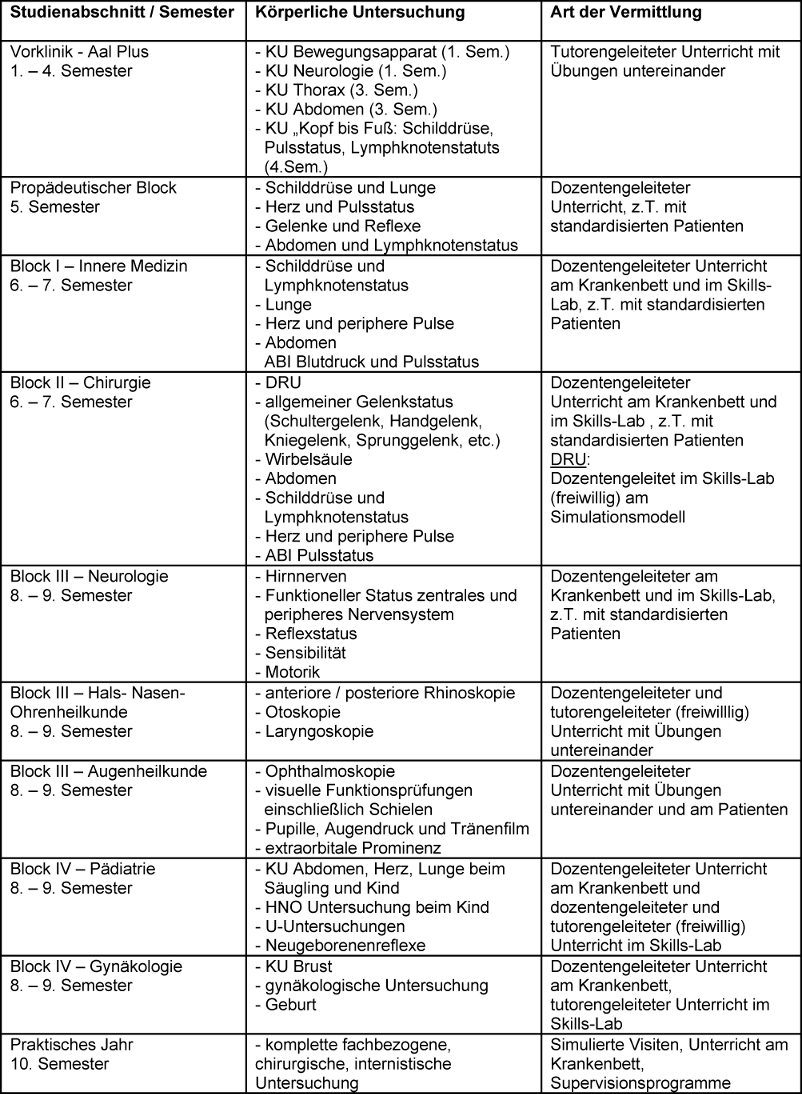

Tabelle 1 [Tab. 1] zeigt die Zeitpunkte im Curriculum der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg zu denen ein Studierender Lerneinheiten zur körperlichen Untersuchung erhält. Zudem sind die Zeitpunkte der relevanten klinisch-praktischen Prüfungen angegeben.

Rückmeldungen

Von Seiten der Studierenden als auch der Dozenten der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg wurden über die im Kitteltaschenbuch angegebene Korrespondenzadresse zahlreiche konstruktive Rückmeldungen übermittelt. Diese waren durchweg positiv und bezogen sich auf die didaktische Aufbereitung („[…]. Ich bin begeistert von Aufmachung … dieses Buches…“; „...Ihr habt ein Superlayout geschaffen…“), die inhaltliche Qualität („[…]. Ein großartiges Werk! Habe mir bisher Infos zu Untersuchungen in mühsamer Kleinarbeit selbst zusammengetragen. Das wird mir nun abgenommen...“) und die filmerische Umsetzung („In Kombination mit den […] Lehrvideos ist es einfach großartig …“) sowie medizinisch-inhaltliche Kritikpunkte.

Diskussion

In der vorliegenden Projektbeschreibung präsentierten wir den Prozess der Entwicklung eines fakultätsweiten Standards für die klinische körperliche Untersuchung und klinische Prozeduren an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg. Dargestellt wurden die Beschreibung der Zielsetzung, die logistische Lernzielabstimmung und Entwicklung des Lehrstandards sowie die curriculare Umsetzung und Distribution in Form der Kitteltaschenbücher „Heidelberger Standarduntersuchung“ [22] und „Heidelberger Standardprozeduren“ [23] und des online verfügbaren Filmmaterials, das mit dem Erwerb der Kitteltaschenbücher automatisch zugänglich ist.

Die lokale Resonanz und Re-Evaluation des Projektes zeigt uns, dass die Initiative als Erfolg angesehen werden kann. Das Feedback, welches dem Projektteam über die in dem Kitteltaschenbuch angegebenen E-Mail-Adressen zugegangen ist, ist durchweg positiv. Konstruktive inhaltliche Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge wurden dankbar aufgegriffen und fanden in der 2. Auflage des Kitteltaschenbuchs „Heidelberger Standarduntersuchung“ Eingang. Auch umfangreiche Bestellungen von deutschen und internationalen deutschsprachigen Medizinischen Fakultäten und rege Nachfrage des Kitteltaschenbuches „Heidelberger Standarduntersuchung“ durch Privatpersonen verdeutlichen, dass das Kitteltaschenbuch und das korrespondierende Filmmaterial eine Bedarfslücke schließt. Mittlerweile konnte vom Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standarduntersuchung“ eine 2. verbesserte Auflage gedruckt werden. Derzeit werden die korrespondierenden Filme fertig produziert und im zugehörigen online-Angebot komplettiert. Das Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standardprozeduren“ ist im Dezember 2015 in Druck gegangen. Die Filmproduktion für die dargestellten Prozeduren ist für diesen Themenbereich abgeschlossen und wird zur Drucklegung vollumfänglich zur Verfügung stehen und wiederum allen Studierenden und ärztlichen Dozenten der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg zur Verfügung gestellt werden. Probevideos sind unter http://www.heidelbergerklinischestandards.de/projekte-video/prozeduren/ einsehbar. Eine inhaltliche Weiterentwicklung ist für die kommenden Jahre für die Bereiche der komplexen klinischen Prozeduren (z.B. Narkoseeinleitung, Visitenführung) geplant.

Neben der Distribution der multimedialen Umsetzung des Lehrstandards für die körperliche Untersuchung und klinische Prozeduren stellt die curriculare Integration und Prüfung eine Herausforderung dar. Umgesetzt ist dies in Form einer longitudinalen Vernetzung von Lerninhalten zur körperlichen Untersuchung mit klinischen Prozeduren, die sich vom ersten Semester bis zum PJ spannt. Die kontinuierliche Bedarfserhebung, Lernzieladjustierung, Evaluation und curriculare Adaptation und Qualitätssicherung ist dabei sicherlich als langfristiger Prozess im Sinne des Kern-Zyklus [1] zu sehen.

Limitationen

Als Limitation ist anzumerken, dass für den aktuell vorgestellten universitären Standard keine Evidenzbasis vorliegt, sondern dass es sich um einen Expertenkonsens handelt. Zudem sind die Rückmeldungen zum Projekt zwar sehr positiv, sie wurden jedoch lediglich unsystematisch per Email innerhalb des Kitteltaschenbuches angefragt. Allerdings liegen der Fokus und eine potentielle Stärke des vorliegenden Projektberichts auf der ausführlichen Darstellung des Erstellungsprozesses. Hierdurch können andere Fakultäten mit ähnlichen Vorhaben sich orientierend Anregungen holen. Eine besondere Stärke des Projekts selbst ist unseres Erachtens die zentrale Einbeziehung von sehr motivierten Studierenden, die das Projekt sehr stark mitgeprägt haben und dafür im Jahr 2010 mit dem GMA-Preis für lehrende Studierende ausgezeichnet wurden.

Schlussfolgerung

Insgesamt stellt sich der Gesamtprozess der Entwicklung eines einheitlichen Lehrstandards für die körperliche Untersuchung und klinische Prozeduren als aufwändig, aber lohnenswert dar. Er hat einen wichtigen curricularen Impuls, einen interdisziplinären fachlich-inhaltlichen Diskurs angeregt und stellt den Studierenden ein Mehr an Verhaltens- und Prüfungssicherheit zur Verfügung.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Kern DE. Curriculum Development for Medical Education: A Six-step Approach. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 1998.[2] Reilly BM. Physical examination in the care of medical inpatients: an observational study. Lancet. 2003;362(9390):1100-1105. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)14464-9

[3] Ende J, Fosnocht KM. Clinical examination: still a tool for our times? Trans Am Clin Climatol Assoc. 2002;113:137-150.

[4] Nardone DA, Lucas LM, Palac DM. Physical examination: a revered skill under scrutiny. South Med J. 1988;81(6):770-773. DOI: 10.1097/00007611-198806000-00019

[5] Lund F, Schultz JH, Maatouk I, Krautter M, Moltner A, Werner A, et al. Effectiveness of IV cannulation skills laboratory training and its transfer into clinical practice: a randomized, controlled trial. PLoS One. 2012;7(3):e32831. DOI: 10.1371/journal.pone.0032831

[6] Ortiz-Neu C, Walters CA, Tenenbaum J, Colliver JA, Schmidt HJ. Error patterns of 3rd-year medical students on the cardiovascular physical examination. Teach Learn Med. 2001;13(3):161-166. DOI: 10.1207/S15328015TLM1303_5

[7] Nikendei C, Kraus B, Schrauth M, Briem S, Junger J. Ward rounds: how prepared are future doctors? Med Teach. 2008;30(1):88-91. DOI: 10.1080/01421590701753468

[8] Berberat PO, Harendza S, Kadmon M, Gesellschaft fur Medizinische Ausbildung GMAAfW. Entrustable professional activities - visualization of competencies in postgraduate training. Position paper of the Committee on Postgraduate Medical Training of the German Society for Medical Education (GMA). GMS Zeitschrift fur medizinische Ausbildung. 2013;30(4):Doc47. DOI: 10.3205/zma000890

[9] Koechel A, Scarpone R, Stiepak J, Gröner J, Herzog W, Nikendei C, Bugaj T. CanMEDS-Tätigkeitsprofile von PJ-Studierenden der Inneren Medizin – eine prospektive Längsschnittstudie. Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA). Hamburg, 25.-27.09.2014. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2014. DocP462. DOI: 10.3205/14gma181

[10] Krautter M, Diefenbacher K, Koehl-Hackert N, Buss B, Nagelmann L, Herzog W, et al. Short communication: final year students' deficits in physical examination skills performance in Germany. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2015;109(1):59-61. DOI: 10.1016/j.zefq.2015.01.003

[11] Mangione S, Nieman LZ. Pulmonary auscultatory skills during training in internal medicine and family practice. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159(4 Pt 1):1119-1124. DOI: 10.1164/ajrccm.159.4.9806083

[12] Dull P, Haines DJ. Methods for teaching physical examination skills to medical students. Fam Med. 2003;35(5):343-348.

[13] Dent JA, Harden RM. A Practical Guide for Medical Teachers. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone; 2005.

[14] Pierre MS, Breuer G. Simulation in der Medizin: Grundlegende Konzepte - Klinische Anwendung. Berlin, Heidelberg: Springer; 2013.

[15] Ziv A, Ben-David S, Ziv M. Simulation based medical education: an opportunity to learn from errors. Med Teach. 2005;27(3):193-199. DOI: 10.1080/01421590500126718

[16] Lynagh M, Burton R, Sanson-Fisher R. A systematic review of medical skills laboratory training: where to from here? Med Educ. 2007;41(9):879-887. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2007.02821.x

[17] Zendejas B, Brydges R, Wang AT, Cook DA. Patient outcomes in simulation-based medical education: a systematic review. J Gen Intern Med. 2013;28(8):1078-89. DOI: 10.1007/s11606-012-2264-5

[18] Biggs J, Tang C. Teaching for Quality Learning at University: What the students does. Maidenhead:: Open University Press/ McGraw Hill; 2007.

[19] Buss B, Krautter M, Moltner A, Weyrich P, Werner A, Jünger J, Nikendei C. Can the 'assessment drives learning' effect be detected in clinical skills training? - Implications for curriculum design and resource planning. GMS Z Med Ausbild. 2012;29(5):Doc70. DOI: 10.3205/zma000840

[20] Nikendei C, Jünger J. OSCE – praktische Tipps zur Implementierung einer klinisch-praktischen Prüfung. GMS Z Med Ausbild. 2006;23(3):Doc47. Zugänglich unter/available from: http://www.egms.de/static/de/journals/zma/2006-23/zma000266.shtml

[21] Wass V, Van der Vleuten C, Shatzer J, Jones R. Assessment of clinical competence. Lancet. 2001;357(9260):945-949. DOI: 10.1016/S0140-6736(00)04221-5

[22] Pjontek R, Scheibe F, Tabatabai J. Heidelberger Standarduntersuchung: Handlungsanweisung zur Durchführung der körperlichen Untersuchung. Heidelberg: HeiCuMed; 2013.

[23] Nikendei C, Kadmon M. Heidelberger Standardprozeduren. Heidelberg: Medizinische Fakultät Heidelberg; 2015.

Anhänge

| Anhang 1 | Exemplarischer Auszug Kitteltaschenbuch „Heidelberger Standardprozeduren“ (Anhang.pdf, application/pdf, 479.05 KBytes) |