[Implementierung eines Clinical-Reasoning-Kurses im PJ-Tertial Innere Medizin und dessen Wirkung auf studentische Fähigkeiten der Fallpräsentation und der Differentialdiagnostik]

Sigrid Harendza 1Ingo Krenz 2

Andreas Klinge 3

Ulrike Wendt 4

Matthias Janneck 1

1 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, III. Medizinische Klinik, Hamburg, Deutschland

2 Praxis Blankenese, Facharzt für Innere Medizin/Nephrologie/Hypertensiologie DHL, Hamburg, Deutschland

3 Diabetes Schwerpunktpraxis Eidelstedt, Facharzt für Innere Medizin/ Diabetologie, Hamburg, Deutschland

4 Bethesda Krankenhaus Bergedorf, Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Hamburg, Deutschland

Zusammenfassung

Hintergrund: Clinical Reasoning, also klinische Denkprozesse, die medizinischen Entscheidungen zugrunde liegen, stellt im ärztlichen Alltag eine zentrale Kompetenz dar, auf der die Diagnostik- und Behandlungsschritte basieren. In medizinischen Curricula in Deutschland wird Clinical Reasoning bisher nur wenig explizit unterrichtet. Ziel dieses Projektes war daher die Entwicklung und Implementierung eines Clinical-Reasoning-Kurses im Praktischen Jahr.

Projektbeschreibung: Es wurde ein Clinical-Reasoning-Kurs mit sechs Lerneinheiten und 18 Lernzielen konzipiert, der von zwei bis vier Dozierenden auf der Basis von 32 Patientenfällen aus dem Arbeitsalltag der Dozierenden unterrichtet wurde. In den Jahren 2011 bis 2013 fand der Kurs zu je acht Doppelstunden im PJ-Tertial Innere Medizin insgesamt siebenmal statt. Die teilnehmenden Studierenden füllten vor dem ersten und nach dem letzten Kurstermin einen Selbsteinschätzungsbogen mit einer 6-stufigen Likert-Skala zu acht verschiedenen Clinical-Reasoning-Fähigkeiten aus. Zu denselben Zeitpunkten erhielten sie einen Patientenfall, der im Hinblick auf Problempräsentation und Differentialdiagnosen zu bearbeiten war.

Ergebnisse: Bei insgesamt 128 teilnehmenden Studierenden waren 42 komplette Datensätze verfügbar. Nach dem Kurs schätzten sich die Teilnehmenden in allen acht Clinical-Reasoning-Fähigkeiten, beispielsweise in der „Zusammenfassung und Präsentation eines Patientenfalls“ oder in der „Fähigkeit, Differentialdiagnosen zu benennen“, signifikant besser ein als vor dem Kurs (p<0,05). Der größte Zuwachs zeigte sich bei der Fähigkeit, typische ärztliche Denkfehler zu erkennen und Risikosituationen für deren Entstehung zu identifizieren (pre: 2,98±0,92 bzw. retro-pre: 2,64±1,01 versus post: 4,38±0,88). Gemessen an der Zahl der im Verhältnis zur Nennung von Schlüsselbegriffen verwendeten Wörter war die Problempräsentation des Patientenfalls nach dem Kurs signifikant fokussierter (p=0,011). Eine signifikante Steigerung der Anzahl von erarbeiteten Differentialdiagnosen fand sich nach dem Kurs nicht.

Schlussfolgerung: Der neu konzipierte und etablierte Clinical-Reasoning-Kurs führt in der Selbsteinschätzung der Studierenden zu einem Zuwachs der gewünschten Fähigkeiten und zu einer strukturierteren Fallpräsentation. Um noch bessere Übungsmöglichkeiten für Clinical Reasoning zu schaffen, scheint eine longitudinale Implementierung in das medizinische Curriculum wünschenswert. Eine Trainingsmaßnahme für Dozierende wäre sinnvoll, damit das Konzept möglichst standardisiert umgesetzt werden kann.

Schlüsselwörter

analytisches Denken, Clinical Reasoning, Denkfehler, Differentialdiagnose, Fallpräsentation, Innere Medizin, intuitives Denken, Unsicherheit

Einleitung

In der Interaktion mit Patientinnen und Patienten treffen Ärztinnen und Ärzte täglich Dutzende von Entscheidungen. Unter Clinical Reasoning werden die Denkprozesse verstanden, die diesen Entscheidungen zugrunde liegen. Diese umfassen „Medical Problem Solving“ und „Medical Decision Making“ [1] bzw. „Diagnostic Reasoning“ und „Therapeutic Reasoning“ [2]. Für den medizinischen Problemlöseprozess kann eine Abfolge verschiedener Schritte beschrieben werden: Informationen sammeln, Informationen analysieren und Differentialdiagnosen formulieren, mehr Informationen sammeln, eine innere Repräsentation des Falles gewinnen, die Differentialdiagnosen gewichten und überprüfen und Entscheidungen über weitere Schritte treffen [3]. Dabei stellen hypothetisch-deduktives Vorgehen und das Erkennen von Krankheitsskripten verschiedene Herangehensweisen dar, die mit unterschiedlicher Expertise verbunden sind [4], [5].

Kahneman hat für das Treffen von Entscheidungen generell eine intuitive und eine analytische Form identifiziert [6]. Auch für ärztliche Entscheidungen sind diese beiden Denkvorgänge, der intuitiv-unbewusste und der analytisch-bewusste Typ beschrieben worden [7]. Allerdings ist insbesondere der intuitive Weg des klinischen Denkens sehr anfällig für typische Denkfehler [8]. Da vor allem Medizinstudierende und junge Assistenzärztinnen und Assistenzärzte leicht heuristischen Irrtümern erliegen [9], die zu Behandlungsfehlern führen können, dürfte/müsste das Unterrichten von Clinical Reasoning einschließlich möglicher Denkfehler im Medizinstudium zur Patientensicherheit beitragen.

Für das Unterrichten von Clinical Reasoning gibt es in der internationalen Literatur gute Hinweise und Anleitungen [10], [11]. Schmidt und Mamede argumentieren insbesondere auf der Basis von empirischen Forschungsarbeiten, dass Medizinstudierende in verschiedenen Phasen ihres Studiums von unterschiedlichen Arten des Clinical-Reasoning-Unterrichts profitieren [12]. In den USA wurde im Jahr 2014 sogar ein Förderprogramm für Medizinstudierende und Ärztinnen und Ärzte eingerichtet, um Defizite in Clinical-Reasoning-Fähigkeiten zu beseitigen [13]. Im deutschen Sprachraum wird Clinical Reasoning jedoch bisher nur vereinzelt explizit unterrichtet [14], [http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Institut-fuer-Didaktik-und-Ausbildungsforschung-in-der-Medizin/de/forschung/projekte_aktuell/ccd.html, abgerufen: 14.4.2017]. In diesem Projekt wurde daher basierend auf den beschriebenen Theorien ein Unterrichtskonzept für Clinical Reasoning für Medizinstudierende im letzten Studienjahr an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg entwickelt und erprobt.

Projektbeschreibung

Im Rahmen des Tertials Innere Medizin finden am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf für die PJ-Studierenden insgesamt 16 doppelstündige Seminartermine statt. Von diesen werden acht von der III. Medizinischen Klinik gestaltet. Üblicherweise stellen pro Termin jeweils zwei PJ-Studierende einen Patientenfall ihrer Station vor, der anschließend gemeinsam mit den Dozierenden diskutiert wird.

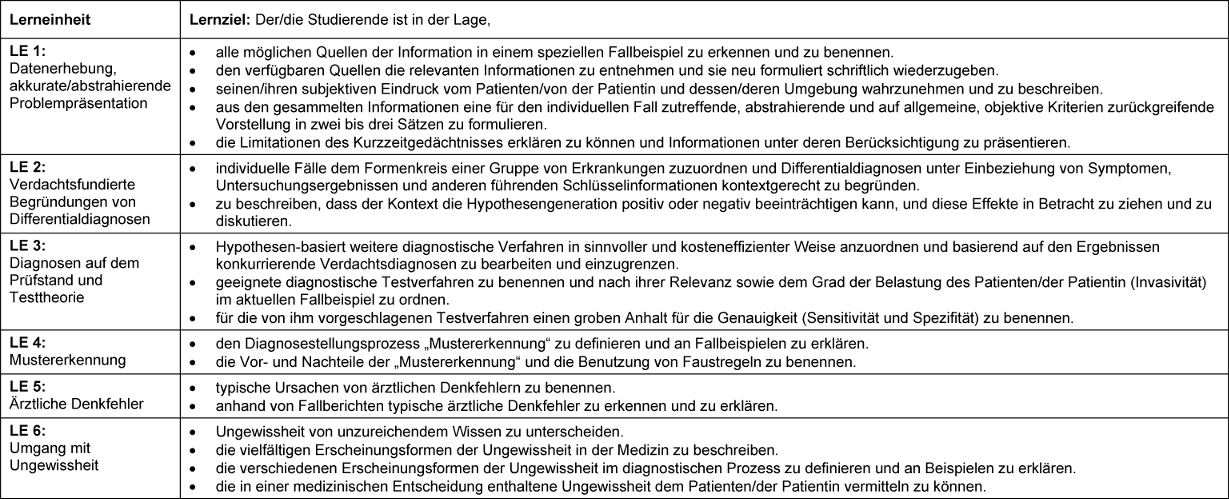

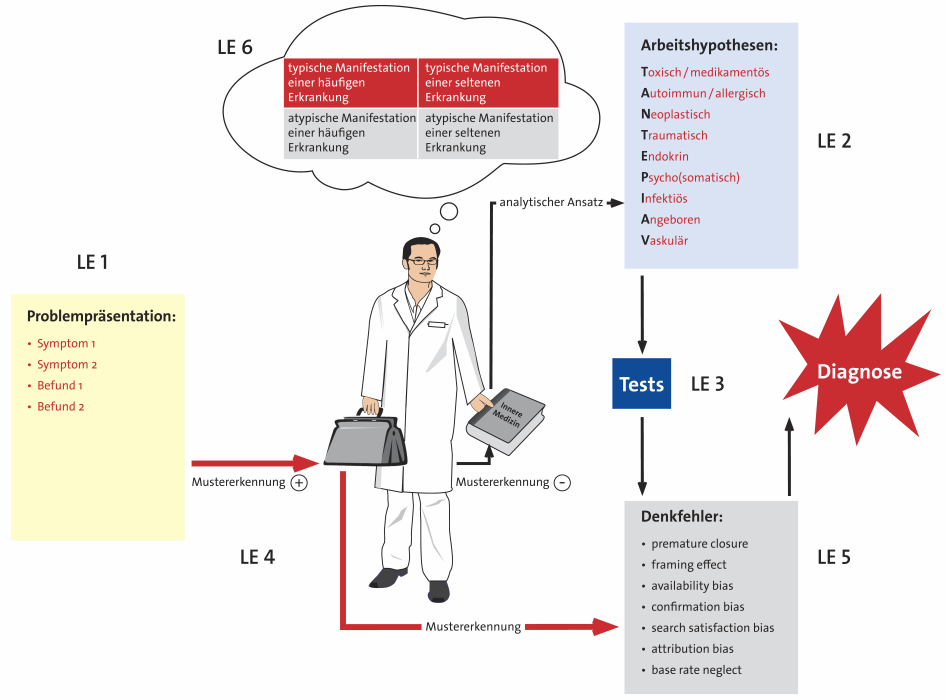

Die acht Seminartermine der III. Medizinischen Klinik wurden für das neu entwickelte Kurskonzept Clinical Reasoning umgestaltet. Im ersten Schritt wurden, ausgehend von den Schritten im Clinical-Reasoning-Prozess [11], sechs Lerneinheiten (LE) definiert, die außerdem den Ablauf des Kurses verdeutlichen (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]): „Datenerhebung, akkurate/abstrahierende Problempräsentation“ (LE 1), „Verdachtsfundierte Begründungen von Differentialdiagnosen“ (LE 2), „Diagnosen auf dem Prüfstand und Testtheorie“ (LE 3), „Mustererkennung“ (LE 4), „Ärztliche Denkfehler“ (LE 5) und „Umgang mit Ungewissheit“ (LE 6). Diesen Lerneinheiten wurden entsprechende Lernziele zugeordnet (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Zu den verschiedenen Lernzielen trugen die Dozierenden SH, IK, AK und MJ aus ihrer klinischen Tätigkeit insgesamt 32 geeignete Patientenfälle zusammen, die für die Nutzung im Kurs nach einem einheitlichen Format aufbereitet wurden (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]). Für alle Lerneinheiten inklusive der verschiedenen Denkfehler wurden ausschließlich selbst erlebte Fälle verwendet, um den Kurs für die Studierenden lebendig gestalten zu können und z. B. über den Umgang mit der eigenen Unsicherheit sehr authentisch sprechen zu können. Die Denkprozesse, auch die fehlerhaften, wurden hierbei transparent gemacht und diskutiert. Die acht Kurstermine wurden jeweils von zwei bis vier Dozierenden (SH, IK, AK, MJ) nach dem Sandwich-Prinzip gestaltet [15]. Nach einem aktuellen, zur Lerneinheit passenden Fallbeispiel mit kurzer Diskussion als Einstieg arbeiteten die Studierenden in Kleingruppen mit verschiedenen Papierfällen, gefolgt von einem zur Lerneinheit passenden inhaltlichen Kurzvortrag durch die Dozierenden und einer interaktiven weiteren Bearbeitung und Diskussion der Papierfälle im Plenum. Der Kurzvortrag bestand entweder aus einem Dialog der Dozierenden über ein bestimmtes Problem, z. B. wie es gelingen kann, Unsicherheit auszuhalten, oder er beinhaltete vorbereitete Folien mit Blickdiagnosen zur Mustererkennung oder Rechenbeispiele zur Einschätzung der Qualität von Tests. Die Stärken der Dozierenden im Bereich der verschiedenen Themen wurden entsprechend genutzt, wiederum um eine möglichst authentische Vermittlung zu erreichen, vor allem bei den Themen „Denkfehler“ und „Umgang mit Unsicherheit“. Wichtig war hierbei auch, dass die Fälle nicht im Seminar gelöst wurden, sondern dass die Lösung erst im Laufe des Kurses erarbeitet wurde oder teilweise sogar bis zum Schluss offen blieb.

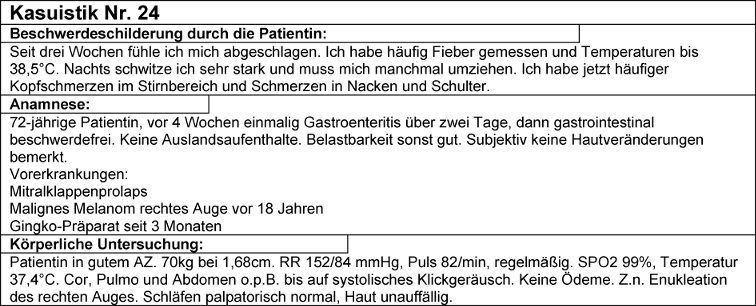

Zur Überprüfung des Lernerfolgs wurde ein Selbsteinschätzungsbogen entwickelt, in dem die Lernziele des Kurses in acht wesentlichen Fähigkeiten, die beim Clinical Reasoning eine Rolle spielen, zusammengefasst wurden. Die Ausprägung der jeweiligen Fähigkeit sollte auf einer 6-stufigen Likert-Skala (1: trifft nicht zu, 6: trifft sehr stark zu) angegeben werden. Dieser Bogen wurde von den teilnehmenden Studierenden vor dem ersten Kurstermin (pre) und nach dem letzten Kurstermin (post) ausgefüllt, wobei die Studierenden nach dem letzten Kurstermin auch bewerten sollten, wie sie retrospektiv ihre Fähigkeiten des Clinical-Reasoning-Prozesses vor dem Kurs einschätzten (retro-pre). Die Cronbachs-Alpha-Werte liegen bei 0,80 (pre), 0,91 (retro-pre) und 0,85 (post). Außerdem erhielten die Studierenden am Beginn des ersten Kurstermins und am Ende des achten Kurstermins denselben Patientenfall (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]), für den sie eine Problempräsentation schriftlich abfassen und eine Liste mit gewichteten Differentialdiagnosen erstellen sollten.

Der jeweils achtwöchige Kurs wird in dieser Form seit Februar 2011 angeboten. In diese Untersuchung gingen insgesamt sieben Durchläufe (bis Februar 2013) ein. Die Kursteilnahme ist für die PJ-Studierenden im Tertial Innere Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf freiwillig. In die statistische Auswertung gingen nur Datensätze von Teilnehmenden ein, die an mindestens fünf der acht Kurstermine teilgenommen hatten und für die sowohl vollständig ausgefüllte Selbsteinschätzungsbögen als auch vollständige Fallbearbeitungen vor und nach dem Kurs vorlagen. Für die statistischen Auswertungen wurde das Programm SPSS/PAWS 18 verwendet. Dargestellt sind Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (SD), für die signifikante Unterschiede (p<0,05) mit dem Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test ermittelt wurden.

Ergebnisse

Insgesamt nahmen an den sieben Durchläufen des Kurses 128 Studierende teil. In die Auswertung konnten jedoch nur 42 Studierende (31 Frauen, 11 Männer), die die Auswertungskriterien erfüllten, eingeschlossen werden.

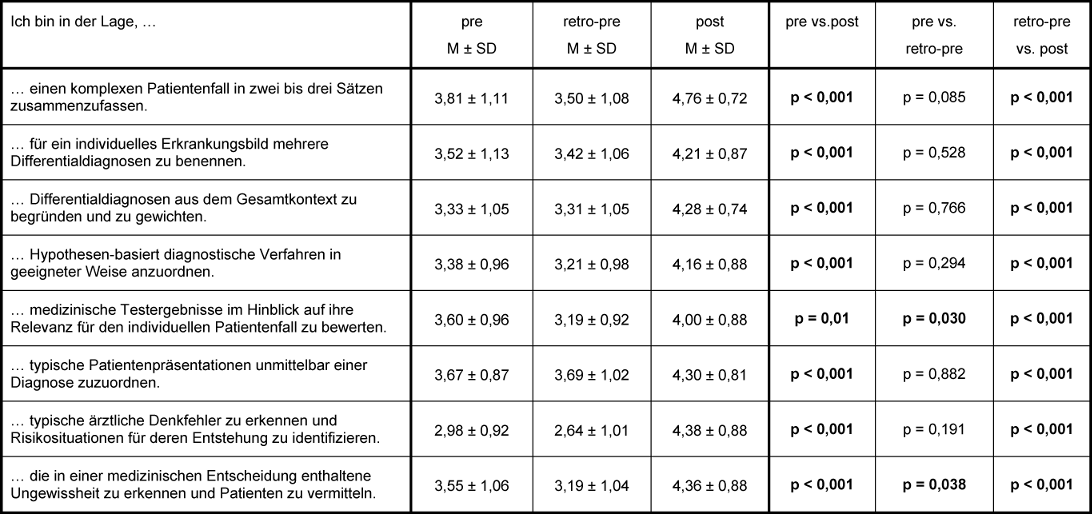

In Bezug auf ihre Fähigkeiten im Clinical-Reasoning-Prozess, die den Lernzielen des Kurses entsprachen, schätzten sich die Studierenden in allen acht Fähigkeiten nach dem Kurs (post) signifikant besser ein als vor dem Kurs (sowohl pre als auch retro-pre) (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Der stärkste Zuwachs zeigte sich für die Fähigkeit, typische ärztliche Denkfehler zu erkennen und Risikosituationen für deren Entstehung zu identifizieren. Für die Fähigkeit, die in einer medizinischen Entscheidung enthaltene Ungewissheit zu erkennen und Patienten zu vermitteln, und für die Fähigkeit, medizinische Testergebnisse im Hinblick auf ihre Relevanz für den individuellen Patientenfall zu bewerten, schätzten die Studierenden sich retro-pre signifikant schlechter ein als pre. Die letztere Fähigkeit wies insgesamt die größte Differenz zwischen retro-pre und pre auf.

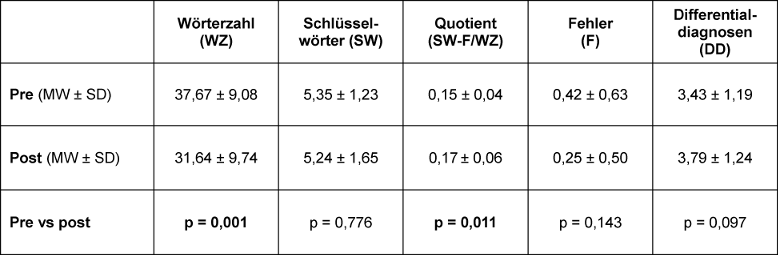

Die Ergebnisse des von den Studierenden vor und nach dem Kurs bearbeiteten Papierfalls sind in Tabelle 3 [Tab. 3] dargestellt. Die Wörterzahl der Fallpräsentation sank bei der Bearbeitung des Falls nach dem Kurs signifikant, was gleichzeitig mit einem signifikant besseren Verhältnis der verwendeten Schlüsselwörter abzüglich möglicher Fehler zur Gesamtwörterzahl einherging. Die Fehlerzahl lag bei der Fallbearbeitung nach dem Kurs niedriger als vor dem Kurs und die Zahl der genannten Differentialdiagnosen war höher. Diese Veränderungen waren jedoch nicht signifikant.

Diskussion

Die teilnehmenden Studierenden schätzten sich in allen acht Fähigkeiten des Clinical Reasoning nach dem Kurs signifikant besser ein als vor dem Kurs, sowohl im Vergleich mit der pre- als auch mit der retro-pre-Einschätzung. Die Fähigkeit, einen komplexen Patientenfall in zwei bis drei Sätzen zusammenzufassen, erhielt dabei sowohl vor als auch nach dem Kurs die höchsten Bewertungen in der Selbsteinschätzung. Außerdem war die Problempräsentation in der Zusammenfassung des Papierfalls nach dem Kurs signifikant fokussierter als vor dem Kurs. Die Art der Anleitung zur Problempräsentation scheint also in diesem Format gut geeignet zu sein für das Erlernen der Problempräsentation. Eine gute Fallpräsentation lässt sich jedoch ebenfalls gut mit videobasierter Anleitung erlernen [16]. Dass die Studierenden sich in ihrer Fähigkeit, medizinische Testergebnisse im Hinblick auf ihre Relevanz für den individuellen Patientenfall bewerten zu können, vor dem Kurs als zu gut eingeschätzt hatten, zeigt die signifikant niedrigere retro-pre-Einschätzung dieser Fähigkeit nach Abschluss des Kurses. Offenbar wird die Fähigkeit, medizinische Testergebnisse im Hinblick auf ihre Relevanz zu bewerten, im Medizinstudium in Deutschland zu wenig geübt, wie Ergebnisse einer anderen Studie demonstrieren, bei der deutsche Medizinstudierende im Vergleich zu niederländischen Studierenden in der Arbeit mit Simulationspatientinnen und -patienten signifikant mehr Labor- und Röntgenuntersuchungen anforderten bei vergleichbar korrekter Diagnosequalität [17]. Der als signifikant erlebte Lernzuwachs im Anfordern von medizinischen Tests scheint somit ein Hinweis darauf zu sein, dass sich durch den fallbasierten Clinical-Reasoning-Kurs das Bewusstsein für die Problematik der Überdiagnostik schärfen lässt, wie es in ähnlicher Weise für das fehlerhafte Verschreiben von Medikamenten in einem problembasierten Kurs gezeigt werden konnte [18].

In der retro-pre-Befragung wies das Item für Mustererkennung, nämlich typische Patientenpräsentationen unmittelbar einer Diagnose zuordnen zu können, den höchsten Mittelwert und mit den kleinsten Unterschied zur pre-Einschätzung auf. Vermutlich ist dies der Tatsache geschuldet, dass mit den im Medizinstudium in großer Zahl vorkommenden Multiple-Choice-Prüfungen, wenn die Fragen über eine reine Abfrage von Wissen hinausgehen, mit Hilfe von kleinen Fallvignetten Mustererkennung implizit geübt wird [19]. Für das zusätzliche explizite Lehren von Mustererkennung scheint zu sprechen, dass das Üben von Mustererkennung im Clinical-Reasoning-Kurs zu einer signifikant höheren Selbsteinschätzung in dieser Fähigkeit führt. Für die Fähigkeit, EKGs korrekt zu interpretieren, konnte gezeigt werden, dass die Kombination einer impliziten und einer expliziten Lehrmethode der Mustererkennung zu den besten Ergebnissen führte [20].

Von intuitivem auf analytisches Denken umschalten zu können, wie es im Clinical-Reasoning-Kurs unterrichtet wurde, scheint eine wichtige ärztliche Fähigkeit für das korrekt Stellen von Diagnosen zu sein, wenn internistische Patientenfälle komplex sind [21]. Die wesentlichsten diagnostischen Fehler beim Clinical Reasoning [8] wurden in unserem Kurs metakognitiv diskutiert und mit Beispielen aus dem täglichen Alltag untermauert. In der Fähigkeit, typische ärztliche Denkfehler zu erkennen und Risikosituationen für deren Entstehung zu identifizieren, zeigte sich insgesamt der größte Zuwachs in der Selbsteinschätzung der Studierenden nach dem Kurs. Es scheint also wesentlich zu sein, ärztliche Denkfehler explizit zu machen, um die Problematik aufzuzeigen. Allerdings sind Lehrstrategien, die ausschließlich auf das Erkennen von ärztlichen Denkfehlern ausgerichtet sind, nicht effektiv für das Reduzieren von Denkfehlern [22]. Eine bessere Organisation von medizinischem Wissen hat in der Reduktion des Auftretens von Denkfehlern einen kleinen, aber konsistenten Vorteil [23].

Den Umgang mit Ungewissheit im Clinical-Reasoning-Kurs zu thematisieren, scheint ein wesentliches Lernziel zu sein, da der Umgang mit Ungewissheit zur täglichen ärztlichen Tätigkeit gehört und eine Umfrage unter Medizinstudierenden ergeben hat, dass deren Selbstbild von Gefühlen der Machtlosigkeit und Unsicherheit geprägt ist [24]. Dass Clinical Reasoning im Kontext von Unsicherheit gelernt und geprüft werden muss und in der Erkenntnis, dass es – im Gegensatz zu den üblichen Multiple-Choice Prüfungen – mehr als eine richtige Antwort in diesem Prozess geben kann, wird in einem Rahmenwerk von Cooke und Lemay dargestellt, das zunehmende Schwierigkeitsgrade von Clinical-Reasoning-Fähigkeiten beinhaltet [25]. Dies würde für eine longitudinale Einbettung von Clinical-Reasoning-Seminaren in das medizinische Curriculum sprechen.

Eine Stärke des Projektes ist die Etablierung eines Clinical-Reasoning-Kurses auf der Basis eines Rahmenwerks mit definierten Lernzielen, darauf abgestimmten Lehr- und Lernmethoden und einer Überprüfung von erlernten Fähigkeiten im Sinne des Constructive Alignment [26]. Dies ermöglichte die Überprüfung einiger der Clinical-Reasoning-Fähigkeiten vor und nach dem Kurs. Eine Schwäche des Projektes ist, dass die Studierenden ihre Clinical-Reasoning-Fähigkeiten selbst einschätzten, da die Selbsteinschätzung von Studierenden in Bezug auf ihre Fähigkeiten meist nur wenig mit ihren tatsächlichen Fähigkeiten korreliert [27]. Durch den zusätzlichen Einsatz einer retro-pre-Befragung kann jedoch von einer treffenderen Selbstbewertung ausgegangen werden [28]. Eine weitere Schwäche des Projektes ist die Durchführung in verschiedenen Tertialen und die hohe Zahl an Teilnehmenden, deren Unterlagen aufgrund von Unvollständigkeit nicht verwendet werden konnten. Trotzdem geben die Ergebnisse gute Hinweise auf die Nützlichkeit und Wirksamkeit dieses neu etablierten Clinical-Reasoning-Kurses.

Schlussfolgerung

Der für das PJ-Tertial Innere Medizin an der Medizinischen Fakultät Hamburg konzipierte und im PJ-Curriculum implementierte Clinical-Reasoning-Kurs führt bei den teilnehmenden Studierenden zu einer selbst eingeschätzten Verbesserung der Clinical-Reasoning-Fähigkeiten und zu einer strukturierteren Fallpräsentation. Das Konzept ließe sich an anderen Hochschulstandorten ebenfalls entwickeln, wobei die Authentizität der Dozierenden und die Verwendung eigener Patientenfälle hierbei wesentlich erscheint. Um explizit Übungsmöglichkeiten für Clinical-Reasoning-Fähigkeiten zu schaffen, scheint eine longitudinale Verankerung von Clinical Reasoning im Curriculum erstrebenswert. Diese sollte von einem Dozententraining begleitet werden, damit das Kurskonzept in der gewünschten Weise möglichst standardisiert umgesetzt werden kann.

Danksagung

Wir danken allen Medizinstudierenden, die an diesem neu etablierten Clinical-Reasoning-Kurs teilgenommen haben.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel haben. Teile dieses Artikels entstammen der Promotionsarbeit von UW.

Literatur

[1] Elstein AS, Schwartz A. Clinical problem solving and diagnostic decision making: selective review of the cognitive literature. BMJ. 2002;324(7339):729-732. DOI: 10.1136/bmj.324.7339.729[2] Durning S, Artino AR Jr, Pangaro L, van der Vleuten CP, Schuwirth, L. Context and clinical reasoning: Understanding the perspective of the expert's voice. Med Educ. 2011;45(9):927-938. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2011.04053.x

[3] Kiesewetter J, Ebersbach R, Görlitz A, Holzer M, Fischer MR, Schmidmaier R. Cognitive problem solving patterns of medical students correlate with success in diagnostic case solutions. PLoS One. 2013;8(8):e71486. DOI: 10.1371/journal.pone.0071486

[4] Bordage G. Elaborated knowledge: a key to successful diagnostic thinking. Acad Med. 1994;69(11):883-885. DOI: 10.1097/00001888-199411000-00004

[5] Bordage G, Lemieux M. Semantic structures and diagnostic thinking of experts and novices. Acad Med. 1991;66(9 Suppl):S70-72. DOI: 10.1097/00001888-199109000-00045

[6] Kahneman D. Schnelles Denken, langsames Denken. München: Siedler; 2012.

[7] Croskerry P. A universal model of diagnostic reasoning. Acad Med. 2009;84(8):1022-1028. DOI: 10.1097/ACM.0b013e3181ace703

[8] Croskerry P. The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. Acad Med. 2003;78(8):775-780. DOI: 10.1097/00001888-200308000-00003

[9] Rylander M, Guerrasio J. Heuristic errors in clinical reasoning. Clin Teach. 2016;13(4):287-290. DOI: 10.1111/tct.12444

[10] Eva KW. What every teacher needs to know about clinical reasoning. Med Educ. 2005;39(1):98-106. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2004.01972.x

[11] Kassirer JP, Wong JB, Kopelman RI. Learning Clinical Reasoning. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins Health; 2010.

[12] Schmidt HG, Mamede S. How to improve the teaching of clinical reasoning: a narrative review and a proposal. Med Educ. 2015;49(10):961-973. DOI: 10.1111/medu.12775

[13] Guerrasio J, Aagaard EM. Methods and outcomes for the remediation of clinical reasoning. J Gen Intern Med. 2014;29(12):1607-1614. DOI: 10.1007/s11606-014-2955-1

[14] Stieger S, Praschinger A, Kletter K, Kainberger F. Diagnostic grand rounds: A new teaching concept to train diagnostic reasoning. Eur J Radiol. 2011;78(3):349-352. DOI: 10.1016/j.ejrad.2009.05.015

[15] Kadmon M, Strittmatter-Haubold V, Greifeneder R, Ehlail F, Lammerding-Köppel M. [The sandwich principle – introduction to learner-centred teaching/learning methods in medicine]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2008;102(10):628-633. DOI: 10.1016/j.zefq.2008.11.018

[16] Wiese J, Varosy P, Tierney L. Improving oral presentation skills with a clinical reasoning curriculum: a prospective controlled study. Am J Med. 2002;112(3):212-218. DOI: 10.1016/S0002-9343(01)01085-3

[17] Harendza S, Alofs L, Huiskes J, Wijnen-Meijer M. Ordering patterns for laboratory and radiology tests by students from different undergraduate medical curricula. BMC Med Educ. 2013;13:109. DOI: 10.1186/1472-6920-13-109

[18] Celebi N, Weyrich P, Riessen R, Kirchhoff K, Lammerding-Köppel M. Problem-based training for medical students reduces common prescription errors: a randomised controlled trial. Med Educ. 2009;43(10):1010-1018. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2009.03452.x

[19] Freiwald T, Salimi M, Khaljani E, Harendza S. Pattern recognition as a concept for multiple-choice questions in a national licensing exam. BMC Med Educ. 2014;14:232. DOI: 10.1186/1472-6920-14-232

[20] Ark TK, Brooks, LR Eva KW. Giving learners the best of both worlds: do clinical teachers need to guard against teaching pattern recognition to novices? Acad Med. 2006;81(4):405-409. DOI: 10.1097/00001888-200604000-00017

[21] Van den Berge K, Mamede S. Cognitive diagnostic error in internal medicine. Eur J Intern Med. 2013;24(6):525-529. DOI: 10.1016/j.ejim.2013.03.006

[22] Croskerry P. The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. Acad Med. 2003;78(8):775-780. DOI: 10.1097/00001888-200308000-00003

[23] Norman GR, Monteiro SD, Sherbino J, Ilgen JS, Schmidt HG, Mamede S. The causes of errors in clinical reasoning: cognitive biases, knowledge deficits, and dual process thinking. Acad Med. 2017;92(1):23-30. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001421

[24] Schrauth M, Kowalski A, Weyrich P, Begenau J, Werner A, Zipfel S, Nikendei C. [Self-image, real physician's and ideal physician's image: a comparison of medical students 1981 and 2006]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2009;59(12):446-453 DOI: 10.1055/s-0029-1202343

[25] Cooke S, Lemay JF. Transforming medical assessment: integrating uncertainty into the evaluation of clinical reasoning in medical education. Acad Med. 2017;92(6):746-751. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001559

[26] Biggs JB. Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Educ. 1996;32:1-18. DOI: 10.1007/BF00138871

[27] Eva KW, Cunnington JP, Reiter HI, Keane DR, Norman GR. How can I know what I don't know? Poor self assessment in a well-defined domain. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2004;9(3):211-224. DOI: 10.1023/B:AHSE.0000038209.65714.d4

[28] Piryani RM, Shankar PR, Piryani S, Thapa TP, Karki B, Khakurel MP, Bhandary S. Assessment of structured physical examination skills training using a retro-pre-questionnaire. J Educ Eval Health Prof. 2013;10:13. DOI: 10.3352/jeehp.2013.10.13