Kognitive Prozesse bei der initialen Diagnosefindung und Therapieplanung in der Kieferorthopädie

Karl-Friedrich Krey 1Karl-Heinz Dannhauer 1

1 Universitätsklinikum Leipzig - AöR, Department für Kopf- und Zahnmedizin, Friedrich-Louis-Hesse-Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Poliklinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnheilkunde, Leipzig, Deutschland

Zusammenfassung

Einführung: Die Untersuchung diagnostischer Prozesse nach kognitiven Gesichtspunkten ist speziell in der Zahnmedizin und Kieferorthopädie bisher wenig betrachtet worden. In dieser Studie werden die kognitiven Prozesse bei der initialen Diagnostik und Therapieplanung in der Kieferorthopädie untersucht. Es wurden verschiedene Erfahrungslevel von Zahnärzten ohne spezielle Ausbildung, Weiterbildungsassistenten und Fachzahnärzten differenziert. Ziel war es, die gedanklichen Prozesse zu erkennen und Konsequenzen für eine Verbesserung der Ausbildung abzuleiten.

Methode: Eine Fallvignette (komplette, ausgewertete diagnostische Unterlagen eines Patienten mit Anamnese, klinischem Befund, Studienmodell, Fernröntgenseitbild, Orthopantomogramm, Fotos) wurde 17 Probanden (5 Zahnärzte, 5 Weiterbildungsassistenten und 7 Fachzahnärzte) vorgelegt. Anhand von Think-aloud-Protokollen der Bearbeitung der Fallvignette wurden die Aussagen systematisiert und quantifiziert und damit einer statistischen Betrachtung zugänglich gemacht.

Ergebnis: Der kognitive Prozess ist ein komplexes und variables Zusammenwirken verschiedener Abläufe. Eine Reduktion auf ein bekanntes kognitives Modell war nicht möglich. Bei einer hohen Cognitive Load zeigten sich in der Zeit für die Bearbeitung keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen, wohl aber erhebliche Differenzen in der Reihenfolge der Betrachtung der Befunde. Mit steigender Berufserfahrung werden weniger Informationen (15%) abgerufen. Sowohl zeitlich (>30%) als auch inhaltlich hat das Studienmodell wesentlichen Anteil an der Diagnostik und Therapieplanung.

Diskussion: Die initiale kieferorthopädische Diagnostik und Therapieplanung ist ein hochindividueller Prozess. Es kann ein integriertes Modell aus analytischem und nichtanalytischem Vorgehen für die Kieferorthopädie angenommen werden. Verbesserungen in der Wissensvermittlung sollten eine strengere Systematisierung und Reduktion der kognitiven Belastung zum Ziel haben. Zum Aufbau individueller Strategien könnte auch der vermehrte Einsatz fallbasierter Übungen beitragen.

Schlüsselwörter

Think-aloud, kognitiver Prozess, Kieferorthopädie, Diagnostik, Cognitive Load

Einleitung

Die Untersuchung diagnostischer Prozesse nach kognitiven Gesichtspunkten ist in der Medizin ein wichtiger und erst unvollständig verstandener Gegenstand der Forschung. In dieser Studie werden die kognitiven Prozesse bei der initialen Diagnostik und Therapieplanung untersucht. Anhand von Think-aloud-Protokollen von Zahnärzten und Kieferorthopäden unterschiedlicher Erfahrungsniveaus, die bei der Bearbeitung einer Fallvignette aufgenommen wurden, werden Rückschlüsse auf die dabei ablaufenden kognitiven Prozesse gezogen.

Expertenwissen und Theorie der Entscheidungsprozesse in der der Medizin

Nach Posner [1] kann ein Experte definiert werden als eine Person, die dauerhaft auf einem umschriebenen Gebiet herausragende Leistungen erbringt. Die beiden wesentlichen Vorgänge bei der Entstehung medizinischer Expertise sind die Wissensenkapsulierung und Entwicklung von Illness Scripts [2]. Prinzipiell werden zwei Modelle der klinischen Entscheidungsfindung unterschieden: Ein analytisches und ein nicht-analytisches Modell. Beide Formen der Informationsverarbeitung werden sowohl beim Novizen als auch beim Experten zur Entscheidungsfindung hinzugezogen [3]. Nach Ark et al. [4] führt die Einbeziehung dieser Erkenntnisse zum Vorgehen von Experten in der Ausbildung zu einer signifikant verbesserten Diagnosesicherheit. Die Kenntnisse über Denkprozesse in verschiedenen Stadien der Ausbildung können zur Verminderung der im diagnostischen Prozess auftretenden Fehler führen [5]. Die Konsequenzen für die studentische Ausbildung wurden von Eva [6] ausführlich beschrieben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Cognitive-Load-Theorie (CLT). Sie wurde auf dem Gebiet der Kognitionswissenschaft von Sweller et al. [7] und Chandler [8] entwickelt und beschreibt, wodurch Lernen erleichtert und erschwert wird. Der Grundgedanke ist, dass das Kurzzeitgedächtnis in seiner Kapazität und Speicherdauer begrenzt ist. Nach Miller [9] ist von etwa 7-9 simultan verarbeitbaren Informationseinheiten auszugehen. Die kognitive Belastung setzt sich dabei additiv aus drei Komponenten zusammen: der intrinsischen, extrinsischen und der lernbezogenen Belastung [10].

Zahnmedizin und Kieferorthopädie im Speziellen

Die Besonderheit der diagnostischen Unterlagen in der Kieferorthopädie als Kombination von dreidimensionalem haptischem Modell, Röntgenbildern und Fotos ergänzt durch Auswertungen mit über 200 Parametern findet sich bisher nicht berücksichtigt. In unserer kieferorthopädischen Ausbildung wird seit langem ein systematisches Konzept der Befunderhebung, Auswertung und Therapieplanung verfolgt. Die wesentlichen Eckpunkte lehnen sich an die Standardwerke der Kieferorthopädie an [11], [12], [13], [14], [15]. Die kieferorthopädische Initialdiagnostik ist nur der Beginn einer über mehrere Jahre dauernden Therapie mit fortlaufender Diagnostik. Die Kenntnis dieser kritischen Prozesse und entsprechendes Training in der Ausbildung sind entscheidend für die Sicherung der Qualität der medizinischen Versorgung [16]. In einer Think-Aloud-Studie untersuchten Crespo et al. [17] diagnostische Prozesse in der Zahnmedizin. Interessanterweise nutzen die Experten keineswegs nur Forward-Reasoning Strategien, wie erwartet. Maupone und Sheiham [18] fanden in einer ähnlich aufgebauten Untersuchung zu Entscheidungsprozessen in der restaurativen Zahnheilkunde mehrheitlich indirekte Pattern-Recognition-Modelle.

Die Methode Think-aloud

Die Think-aloud-Methode (Think-aloud-Protokoll, TAP) ist ein weit verbreitetes Werkzeug in der kognitiven Psychologie. Sie basiert auf der Grundidee, die Gedanken bei der Lösung einer Aufgabe durch Verbalisierung zugänglich zu machen [19]. Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Überprüfung von Ausbildungs- und Lehrkonzepten [20], [21]. Auch in der Ausbildungs- und Expertiseforschung in der Medizin kam diese Methode zur Anwendung [22]. Die wichtigsten Arbeiten zu Think-aloud-Protokollen stammen von van Someren [23] und Ericsson [24]. Bei Göpfrich [25] findet sich eine Arbeitsanleitung, in der frühere Erkenntnisse von Ericsson und Simon [26] und Ericsson et al. [27] systematisiert und zusammengefasst werden.

Fragestellung und Ziele

- Wie sind die kognitiven Prozesse der Findung von Diagnose und Therapie durch Zahnärzte und Kieferorthopäden unterschiedlicher Erfahrung charakterisiert?

- Lassen sich daraus Verbesserungen für die didaktische Vermittlung auf verschiedenen Ebenen der Ausbildung ableiten?

Probanden und Methoden

Für die Untersuchung wurden nur Personen ausgewählt, die an der Universität Leipzig Zahnmedizin studiert und dort ebenfalls auch ihre Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie absolviert haben.

- Gruppe I (novice): Zahnärzte nach absolvierter Staatsexamensprüfung mit weniger als 1 Jahr Berufserfahrung und keiner weiterführenden kieferorthopädischen Ausbildung [n=5]

- Gruppe II (intermediate): Mitarbeiter der Poliklinik für Kieferorthopädie – Zahnärzte in Weiterbildung (im folgenden auch Assistenten) zum Fachzahnarzt [n=5] mit 1 bis 7 Jahren Berufserfahrung

- Gruppe III (expert): Fachzahnärzte, die länger als 7 Jahre die Fachzahnarztanerkennung haben und in eigener Praxis niedergelassen sind [n=7]. Mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung kann der Status eines Experten angenommen werden [27].

Systematisierung der Terminologie und Befundgruppen

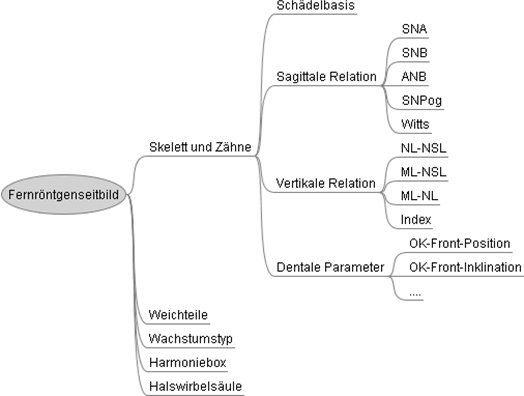

Den einzelnen Befunden (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]) lassen sich Klassen und Unterklassen zuordnen, an deren Ende Terme (linguistisch; Wort in einem speziellen Kontext) stehen (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]). Jeder Begriff ist eindeutig definiert und mit Synonymen unterlegt [28]. So ist es möglich, jeden Aspekt der mündlichen Wiedergabe der Überlegungen eindeutig abzubilden und einer statistischen Bearbeitung zugänglich zu machen. Insgesamt wurden 9 Klassen mit 201 Termen, 179 Eigenschaften, 59 therapeutische Maßnahmen mit 63 Behandlungsapparaturen und deren Modifikationen herausgearbeitet.

Fallvignette und Think-aloud-Protokolle

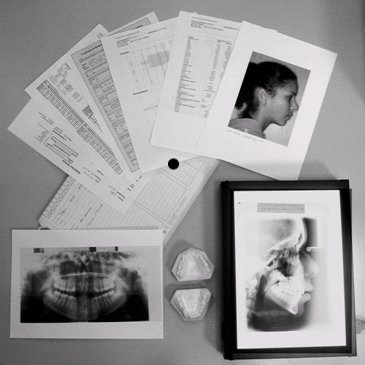

Für die Untersuchung wurde ein typischer Fall aus der kieferorthopädischen Praxis ausgewählt (siehe Tabelle 1 [Tab. 1] und Abbildung 2 [Abb. 2]).

Der Umfang entspricht den international üblichen diagnostischen Unterlagen (Standard des European Board of Orthodontics sowie des American Board of Orthodontics). Der Schwierigkeitsgrad des Falles wurde mit Hilfe des ICON (Index of Complexity, Outcome and Need) ermittelt [29] und ist wie folgt anzugeben: Score 54 (Treatment need cut-off 43); Complexity: Moderate.

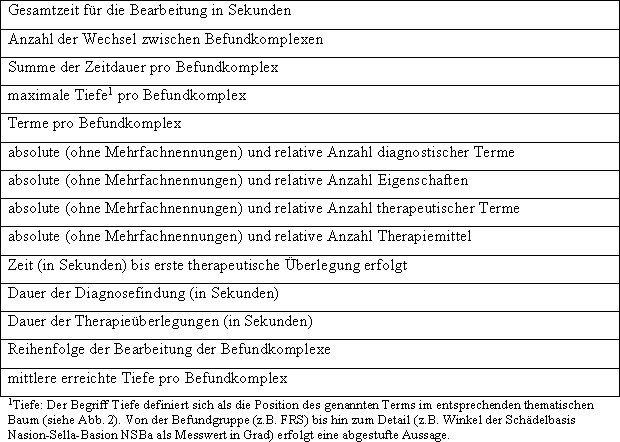

Mit einem Diktiergerät (Olympus Pearlcoder J500) wurde das Interview aufgezeichnet und mit audacity 1.2.6 (http://audacity.sourceforge.net) digitalisiert und archiviert. Der Ablauf des Interviews und die Instruktion der Probanden erfolgten modifiziert nach der von Göpfrich [25] und Frommann [30] beschrieben Methode. Interventionen des Interviewers waren beschränkt auf Aussagen ohne soziale Interaktion, wie z.B. „Lautes Denken nicht vergessen!“ Eine Zeitvorgabe für die Dauer des Interviews wurde nicht festgelegt. Die Transkription basiert in Teilen auf den Vorschlägen von Selting et al. [31]. Für die Kodierung wurden die Aufnahmen abgehört und im zeitlichen Bezug die verwendeten Terme aufgezeichnet. Zur Fehlerkorrektur wurden alle Protokolle zweimal transkribiert. Folgende Parameter (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]) wurden u.a. erhoben.

Statistik

Die erste Datenerfassung erfolgte mit OpenOffice.org Calc 2.3. Alle statistischen Tests wurden mit SPSS 15.0 (SPSS Inc. Chicago, Illinois) durchgeführt. Die angewendeten statistischen Methoden basieren auf den Vorschlägen von Löffler et al. [32] und Sachs [33].

Ergebnisse

Übersicht

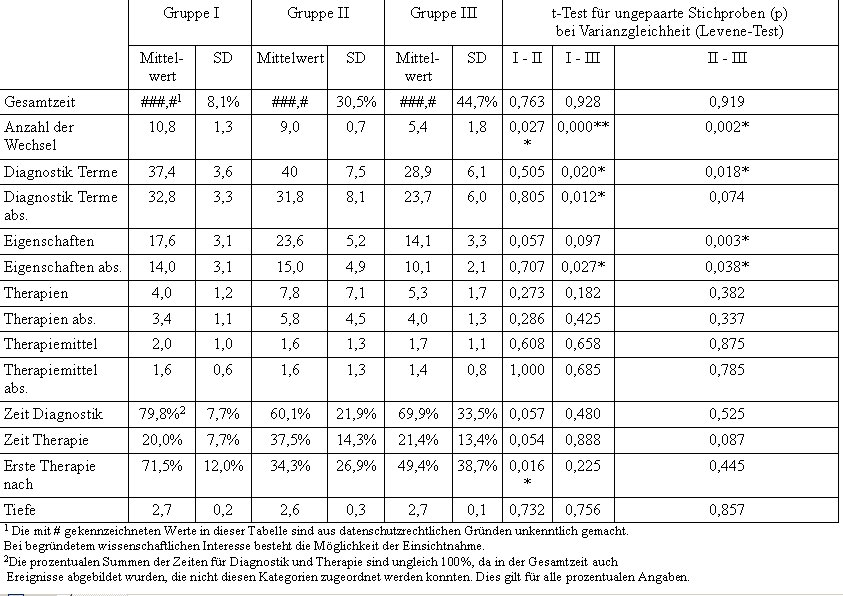

Bei der Gesamtzeit, die die Probanden zur Bearbeitung des Falles benötigten, zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]). Die hohen Standardabweichungen in allen Gruppen nehmen mit steigender Berufserfahrung auf 44% zu. Ein signifikanter Unterschied findet sich in der Anzahl der Wechsel in der Bearbeitung der verschiedenen Befundgruppen. Mit zunehmender Erfahrung sinkt diese im Mittel von 11 auf 5. Für die Diagnostik verwenden Fachzahnärzte für Kieferorthopädie (Gruppe III) weniger Terme als die Ausbildungsassistenten (Gruppe II) und Zahnärzte (Gruppe I). Bezüglich der therapeutischen Überlegungen zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen.

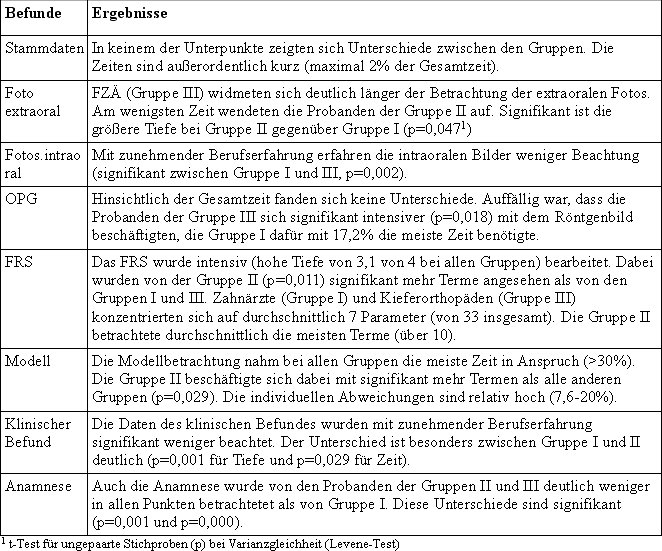

In der weiteren Auswertung wurden die gewonnenen Daten hinsichtlich der einzelnen Befundkomplexe differenziert (siehe Tabelle 4 [Tab. 4]).

Auswertung bezüglich der Terme und Klassen

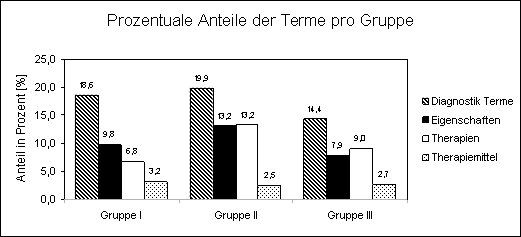

Nicht mehr als 20% der möglichen Terme wurden berücksichtigt, in der Gruppe III sogar nur 15%. Die zugeordneten Eigenschaften, Therapien und Therapiemittel sind mit noch geringeren Anteilen vertreten (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]).

Reihenfolgen Befundkomplexe

Nur ein Proband aus der Gruppe I der Zahnärzte hielt sich ansatzweise an die vorgeschlagene Reihenfolge. Neben der deutlichen Reduktion der Wechsel und der Fokussierung auf Modelle, extraorale Fotos, OPG und Fernröntgen zeigte sich keine strenge Systematik. Am Anfang und am Ende der Überlegungen steht jedoch fast immer der Blick auf das Modell. Die Befunde Foto intraoral, klinischer Befund und Anamnese treten eher in den Hintergrund. Die Stammdaten werden jeweils kurz registriert.

Diskussion

Methodenkritik

Es wurde nur eine Fallvignette verwendet, um den Zeitaufwand sowohl für die Probanden (ca. 45 min für einen Fall) als auch für den Untersucher (Fahrt zur Praxis, Aufnahme, Auswertung jeweils ca. zwei Stunden) zu beschränken. Die Erkenntnisse aus Think-aloud-Protokollen sind als valide anzusehen [34]. Ein wesentlicher Aspekt, die körperliche klinische Untersuchung, kann bedingt durch die Methode nicht abgebildet werden.

Für den Erfahrenen (mehrfacher Hinweis auf Unzulänglichkeit des Falls seitens der Probanden!) ist die klinische körperliche Untersuchung des Patienten entscheidend. Der schriftliche klinische Befund kann diesen direkten Kontakt nur unvollständig ersetzten.

Analyse des Entscheidungsprozesses – Think-aloud-Protokolle

Vergleicht man die Anzahl der zu bearbeitenden Informationseinheiten (allein im Fernröntgen 33 Einzelparameter), wird die von Miller [9] postulierte Anzahl überschritten. Es ist zu erwarten, dass in den Gruppen I und II mit geringerer Erfahrung nicht alle vorhandenen Informationen verarbeitet werden können. Der durch die unterschiedlichen Medien verursachte Split-attention-Effekt wird gerade beim Novizen (mit häufigen Wechseln und geringer Zeit pro Term) zu einer Überforderung der mentalen Ressourcen (hohe extrinisische Cognitive Load [10]) und somit zu einer ineffektiven Bearbeitung führen.

Der auffälligste Befund ist die signifikant geringere Anzahl von Wechseln zwischen den Befundgruppen bei den Experten (Gruppe III). Dies spiegelt das Suchen des Novizen und Intermediates nach vertrauten Mustern wider. Dafür spricht auch das relativ späte Anstellen von Überlegungen zur Therapie nach erst 71,6% der Gesamtzeit. Das würde gegen eine ausschließliche Anwendung der Mustererkennung [6] sprechen. Die Assistenten zogen durchschnittlich mehr Informationen als alle anderen zu Rate, was sich in den signifikant höheren Anzahlen von Termen äußert. Das untermauert die Ergebnisse (mehr Untersuchungen von Novizen bei Diagnostik) der Studie von Noguchi et al. [35].

Denkbar wäre aber auch, dass die Experten aus der Fülle der Informationen stärker selektieren bzw. enkapsuliertes Wissen anhand von Schlüsselbegriffen abrufen. Wider Erwarten ergab sich kein Unterschied in der gesamten Zeitdauer der Bearbeitung der Fallvignette, auch in Teilbereichen nicht. Die steigende Standardabweichung weist auf eine Individualisierung des Vorgehens mit steigender Berufserfahrung hin.

Bearbeitung der einzelnen Befundgruppen

Die einzelnen Befundgruppen werden keineswegs gleichberechtigt betrachtet. Die wichtigsten sind das Modell, FRS und OPG, was sich auch signifikant in den Zeiten und Anzahlen der genannten Terme äußert. 1-2% der Gesamtzeit scheinen für das Erfassen von Alter, Geschlecht etc. angemessen.

Das Übersichtsröntgenbild (OPG) wird von den Probanden der Gruppen II und III bei signifikant größerer Tiefe nur halb solange angesehen, wie durch die Gruppe I. Das ist durch die routiniertere visuelle Diagnostik eines Röntgenbildes durch diese Gruppen [36] zu erklären.

Die Probanden der Gruppe II widmen sich den FRS besonders intensiv, zeitlich als auch von der Anzahl der Terme (signifikant höher). Die hohe Anzahl der Messwerte und berechneten Strecken und Winkel (55 Zahlenwerte in der Auswertung) ist für den Anfänger schwer durchschaubar.

In allen Gruppen wird dem Modell mehr als 30% der gesamten Zeit gewidmet. Auch hier findet sich wie bei Fernröntgenseitbild eine signifikant höhere Anzahl von Termen in der Gruppe II. Das Zusammentragen von vielen Einzelbefunden kann als Indiz für ein deduktives Vorgehen auf der Suche nach Hypothesen angesehen werden. Die Gruppe I mit äußerst geringer bis keiner Erfahrung hingegen dürfte mit der Fülle an Informationen überfordert sein.

Experten überblicken den Anamnesebogen schneller und können relevante von nicht-relevanten Punkten schnell trennen.

Auswertung bezüglich der Terme und Klassen

Nur ein Bruchteil (maximal 20%) der potentiell verfügbaren Informationen der Fallvignette wird abgerufen. Mit steigender Berufserfahrung wird dieser Anteil noch geringer. Um eine Klassifizierung vorzunehmen und die Individualität des Patienten zu begreifen, sind diese wesentlichen Informationen für den Experten ausreichend. Dies wäre ein Hinweis auf die Anwendung von Illness scripts [27] in den Gruppen II und III.

Reihenfolgen und Anteile der Befundkomplexe

Die Betrachtung der Reihenfolgen zeigte ein uneinheitliches Bild. Nur ein Proband aus der Gruppe I hielt sich an das gelehrte Vorgehen. Ein Muster scheint aber mit zunehmender Berufserfahrung zu dominieren: Modell, Stammdaten und extraorales Foto werden jeweils zuerst betrachtet. Aus diesen wichtigen Daten scheinen die Probanden eine Hypothese zu bilden und diese anhand der weiteren Befunde zu testen. Sie kehren fast ausnahmslos zum Modell zurück, das bei ihnen (es wird von allen Probanden in den Händen gehalten!) zum Zentrum der therapeutischen Überlegungen wird. Beim Experten läuft dieser Prozess stringenter ab, da er wesentliche Informationen schneller extrahiert, enkapsuliertes Wissen aktiviert, und damit nicht so häufig zwischen den Befunden „springen“ muss. Das kann ein abermaliger Hinweis auf eine hohe Cognitive Load bei den Gruppen I und II sein. Der Zeitanteil, der auf die Betrachtung von Modell, extraoralen Fotos, OPG und FRS entfällt, wächst mit steigender Erfahrung signifikant. Dem Modell kommt als maßstabsgetreue Repräsentation der klinischen Situation besondere Aufmerksamkeit zu. Han et al. [37] konnten für die Kieferorthopädie zeigen, dass in 55% der Fälle allein das Studienmodell adäquate Informationen für Diagnose und Therapiefindung liefert. In Übereinstimmung damit zeigte Maas [38] in einer Fragebogenstudie mit 50 Patientenfällen, die von 10 Kieferorthopäden beurteilt wurden, dass das Modell zu 80% entscheidende Informationen bereitstellt, gefolgt von extraoralen Fotos (10,7%), Fernröntgen (5,3%) und OPG (4,7%). Nach ihrer Ansicht ist aber keiner der Befunde als „überflüssig“ anzusehen. Bei Experten kann das Modell als der Ausgangspunkt für Überlegungen basierend auf fraktalen Affektlogiken [39] und Mustererkennung [18] mit folgendem Abruf von Illness scripts gesehen werden.

Zusammenfassung - der Entscheidungsprozess in der Kieferorthopädie

Auch wenn die initiale Diagnostik in der Kieferorthopädie ein hoch individueller Prozess ist, zeigen sich doch einige Gemeinsamkeiten. Zu verschiedenen Zeitpunkten treten sowohl analytische als auch nicht-analytische Prozesse auf. Für die Kieferorthopädie kann also ein integriertes Modell [4] angenommen werden. Eine Einteilung in drei Phasen ist möglich, wenn auch in der Praxis diese nicht zwingend in dieser strengen Reihenfolge auftreten und prinzipiell fließend ineinander übergehen:

- Phase I: vorläufige Hypothesenbildung;

- Phase II: Testung der Hypothesen mit Befundkomplexen und parallel analytischer Prozess;

- Phase III: Entwicklung eines vorläufigen Therapiekonzepts.

Die für die restaurative Zahnheilkunde [18] gefundenen, überwiegend auf Mustererkennung basierenden Modelle können so nicht auf die Kieferorthopädie übertragen werden. Die Ergebnisse von Crespo et al. [17] konnten teilweise bestätigt werden. Auch bei den Experten finden sich in Einzelbereichen Backward-Reasoning-Strategien (von der Hypothese zur Bestätigung). Im Wesentlichen wird der Zyklus der Initialdiagnostik von Forward-Reasoning bestimmt. In der Bewertung und Interpretation der Befundkomplexe, die darin einfließen, ist höchstwahrscheinlich Mustererkennung als ein wichtiges Element anzusehen. In den Interviews wurde wiederholt die Bedeutung der körperlichen klinischen Untersuchung hervorgehoben.

Beantwortung der Fragestellungen

- Wie ist der kognitive Prozess der Findung von Diagnose und Therapie durch Kieferorthopäden unterschiedlicher Erfahrung charakterisiert? Der kognitive Prozess ist ein komplexes und variables Zusammenwirken verschiedener Abläufe. Eine Reduktion auf ein bekanntes kognitives Modell war nicht möglich.

- Lassen sich aus den gewonnenen Erkenntnissen Verbesserungen für die Lehre ableiten? Eine Reduktion der Medien und Vermeidung von Brüchen zur Reduktion des Cognitive Load wäre wünschenswert. Zu diesem Zwecke könnten die Ergebnisse von Streckenmessungen in Analogskalen eingeordnet werden. Es sollte wesentlich mehr Wert auf eine stringente und strukturierte Diagnostik und Therapieplanung gelegt werden. Eine computergestützte Umsetzung bietet sich an. So kann die Gefahr von Fehlern durch einfaches Übersehen von Details verringert werden. Eine solche Systematik stellt zudem eine gute Basis für die Entwicklung einer individuellen Strategie dar. Es sollte darauf geachtet werden, dass ausreichend Zeit für die Analyse und Planung der Behandlungen zur Verfügung steht. Auch dem Assistenzzahnarzt in Weiterbildung gereicht der Einsatz von fallbasierten Übungen [40], [41] sicher nicht zum Nachteil. Da kieferorthopädische Therapien einen Zeitraum von mehreren Jahren umfassen, ist ein erheblicher Gewinn durch diese „Erfahrung aus zweiter Hand“ zu erwarten [42], [43]. Ein Ersatz für die körperliche Untersuchung und Behandlung von Patienten können sie aber keinesfalls sein.

Literatur

[1] Posner MI. Introduction: What is it to be an Expert? In Chi MTH, Glaser R, Farr MJ. The nature of expertise. New York: Springer; 1988:191-203.[2] Charlin B, Tardif J, Boshuizen HPA. Scripts and medical diagnostic knowledge: theory and applications for clinical reasoning instruction and research. Acad Med. 2000;75(2):182-190.

[3] Boshuizen HP, Schmidt HG. On the role of biomedical knowledge in clinical reasoning by experts, intermediates and novices. Cogn Sci. 1992;16:153-184.

[4] Ark TK, Brooks LR, Kevin W. Giving learners the best of both worlds: Do clinical teachers need to guard against teaching pattern recognition in novices? Acad Med. 2006;81(4):405-409. DOI:10.1097/00001888-200604000-00017

[5] Graber M, Gordon R, Franklin N. Reducing diagnostic errors in medicine: what´s the goal? Acad Med. 2002;77(10):981-992. DOI:10.1097/00001888-200210000-00009

[6] Eva KW. What every teacher needs to know about clincal reasoning. Med Educ. 2005;39(1):98-116. DOI:10.1111/j.1365-2929.2004.01972.x

[7] Sweller J, Chandler P, Tierner P, Cooper M. Cognitive load in the structuring of technical material. J Exp Psychol. 1990;119:176-192.

[8] Chandler P, Sweller J. Cognitive load theory and the format of instruction. Cogn Instruc. 1991;8(4):293-332.

[9] Miller GA. The magical number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychol Rev. 1956;63(2):81-97. DOI:10.1037/h0043158

[10] Chandler P, Sweller J. Cognitive load while learning to use a computer program. Appl Cog Psychol. 1996;10:151-170. DOI:10.1002/(SICI)1099-0720(199604)10:2<151::AID-ACP380>3.0.CO;2-U

[11] Reichenbach E, Taatz H. Kieferorthopädische Klinik und Therapie. 7. Auflage Leipzig: Barth; 1971.

[12] Rakosi T. Einführung in die Problematik der Befunderhebung in der Kieferorthopädie. Fortschr Kieferorthop. 1977;38(2):115-120. DOI:10.1007/BF02171666

[13] Harzer W. Lehrbuch der Kieferorthopädie. München, Wien: Hanser Verlag; 1999.

[14] Proffit WR, Fields HW, Sarver D. Contemporary Orthodontics. 4th ed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2007.

[15] Graber TM, Vanarsdall RL, Vig KW. Orthodontics. Current Principles & Techniques. St. Louis: Mosby Elsevier; 2005.

[16] Croskerry P. Critical Thinking and Decisionmaking: Avoiding the perils of thin-slicing. Ann Emerg Med. 2006;48(6):720-722. DOI:10.1016/j.annemergmed.2006.03.030

[17] Crespo KE, Torres JE, Recio ME. Reasoning process in the diagnostic skills of beginner, competent and expert dentists. J Dent Edu. 2004;68(12):1235-1244.

[18] Maupomé G, Sheiham A. Clinical decision-making in restorative dentistry. Content-analysis of diagnostic thinking process and current concepts used in educational environment. Eur J Dent Educ. 2000;4(4):143-152. DOI:10.1034/j.1600-0579.2000.040401.x

[19] Calder L, Carlson SE. Using “think alouds” to evaluate deep understanding. Essay; 2002. Zugänglich unter: http://www.uwlax.edu/SoTL/subpages/briefguideversion1.pdf

[20] Meyer DK. Recognizing and changing student’s misconceptions: an instructional persprective. Coll Teach. 1993;41:104-108.

[21] Johnstone CJ, Bottford-Miller NA, Thompson SJ. Using the Think Aloud Method (Cognitive Labs) To Evaluate Test Design for Students with Disabilities and English Language Learners. Technical Report 44. Minneapolis: University of Minnesota; 2006.

[22] Backlund L, Skaner Y, Montgomery H, Bring J, Strender LE. Doctor’s decision process in a drug-prescription task: the validity of rating scales and think-aloud reports. Organizational Behavior and Human Decis Process. 2002;91:108-117. DOI:10.1016/S0749-5978(02)00529-0

[23] van Someren MW, Barnard YF, Sandberg JAC. The think aloud method. A practical guide to modelling cognitive processes. London: Academic Press, 1994.

[24] Ericsson KA, Simon HA. Protocol analysis: Verbal reports as data (revised edition). Cambridge: Mass: MIT Press; 1993.

[25] Göpfrich S. Praktische Handreichungen für Studien mit lautem Denken und Translog. Graz: Universität Graz; 2005.

[26] Ericsson KA, Simon HA. Protocol analysis: Verbal reports as data (revised edition). Cambridge, Mass: MIT Press; 1993.

[27] Ericsson KA, Charnes N, Feltovich PJ, Hoffman RR. The Cambridge handbook of expertise and expert performance. Cambridge: University press; 2006.

[28] Daskalogiannakis J, Miethke RR, Sergl HG, Sernetz F. Lexikon kieferorthopädischer Begriffe. Berlin: Quintessenz Verlags GmbH; 2004.

[29] Daniels C, Richmond S. The development of the index of complexity, outcome and need (ICON). Br J Ortho. 2000;27(2):149-162. DOI:10.1093/ortho/27.2.149

[30] Frommann U. Die Methode „Lautes Denken“. Tübingen: e-teaching; 2005. Zugänglich unter: http://www.e-teaching.org/didaktik/qualitaet/usability/Lautes%20Denken_e-teaching_org.pdf

[31] Selting M, Auer P, Barden B, Bergmann J, Couper-Kuhlen E, Günthner S, Meier C, Quasthoff U, Schlobinski P, Uhmann S. Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem (GAT). Linguistische Berichte. 1998;173: 91-122.

[32] Löffler M et al. Scriptenheft zum SPSS-Kurs. Kurs zur Auswertung medizinischer Daten unter Verwendung des Statistikprogramms SPSS. IMISE-Report Nr.1/2004. ISSN 1610-7233; 2004.

[33] Sachs L. Angewandte Statistik. 9. Auflage, Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag; 1999.

[34] Ramey J, Boren T, Cuddihy E, Dumas J, Guan Z, van den Haak MJ, De Jong MD. Does think-aloud work? How do we know? Montreal, Canada: CHI; 2006. Zugänglich unter: http://doi.acm.org/10.1145/1125451.1125464

[35] Nogushi Y, Matsui K, Imura H, Kiyota M, Fukui T. Quantitative evaluation of diagnostic thinking process in medical students. J Gen Intern Med. 2002;17(11):848-853. DOI:10.1046/j.1525-1497.2002.20139.x

[36] Raufaste E, Eyrolle H. Radiological expertise and diagnosis. I. Theoretical advances. J Radiol. 1998;79(3):227-234.

[37] Han UK, Vig KW, Weintraub JA, Vig PS, Kowalski CJ. Consistency of orthodontic treatment decisions relative to diagnostic records. Am J Orthod Dentofac Orthop. 1991;100(3):212-219. DOI:10.1016/0889-5406(91)70058-5

[38] Maas A. Relevanz diagnostischer Dokumente für die kieferorthopädische Diagnose und Therapieplanung. Düsseldorf: Universität Düsseldorf; 2002.

[39] Ciompi, L. Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer fraktalen Affektlogik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1997.

[40] Cox M, Irby DM. Educational strategies to promote clinical diagnostic reasoning. N Engl J Med. 2006;355(21):2217-2225. DOI:10.1056/NEJMra054782

[41] Kopp V, Stark R, Fischer MR. Förderung von Diagnosekompetenz in der medizinischen Ausbildung durch Implementation eines Ansatzes zum fallbasierten Lernen aus Lösungsbeispielen. GMS Z Med Ausbild. 2007;24(2):Doc107. Zugänglich unter: http://www.egms.de/en/journals/zma/2007-24/zma000401.shtml

[42] Hemlo-Silver CE. Problem-based learning: what and how do students learn? Educ Psychol Rev. 2004;16(3):235-266. DOI:10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3

[43] Renkel A, Gruber H, Weber S, Lerche T, Schweizer K. Cognitive load beim Lernen aus Lösungsbeispielen. Z Päd Psychol. 2003;17(2):93-101.