Ringversuche zur Qualitätssicherung hämostaseologischer Globaltests/POCT

Thorsten Kragh 1Andreas Giebl 2

Michaela Müller 3

Mareen Kutsch 3

Michael Spannagl 1,3

1 Instand e.V., Düsseldorf, Deutschland

2 Institut für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie, Klinikum Augsburg, Deutschland

3 Abteilung für Transfusionsmedizin, Zelltherapeutika und Hämostaseologie, Klinik für Anästhesiologie, Klinikum der Universität München, Deutschland

Zusammenfassung

Ringversuche leisten für die Qualitätssicherung in der medizinischen Diagnostik einen essentiellen Beitrag. Speziell POCT der Gerinnungsdiagnostik stellen hierbei besondere Herausforderungen an Teilnehmer und Ringversuchsorganisation, da die benötigten Vollblutproben besonders sensibel auf Transport und Wartezeiten reagieren. Zusätzlich werden von den Geräteherstellern verschiedenste Messverfahren verwendet, die sich unterschiedlich gut für den Einsatz der Ringversuchsprobe eignen. Über die vergangenen Jahre wurden Bedingungen für die Ringversuche der Gerinnungs-POCT im Vollblut angepasst und verbessert. Die Ringversuche zeigen inzwischen akzeptable Bestehensquoten (75–100%), auch wenn es grundsätzlich eine große Herausforderung bleibt, Ringversuchsproben an die Vollblut- oder Plasmaprobe des Alltags anzupassen.

Schlüsselwörter

POCT, Gerinnung, Ringversuche, Vollblut

Einleitung

In der hämostaseologischen Diagnostik haben die Point-of-care-Tests (POCT), also Messungen direkt am Patienten ohne langen Probentransport und Verarbeitung, einen hohen Stellenwert. Dazu gehören im Prinzip alle Verfahren, die patientennah außerhalb der klassischen Laborumgebung zum Beispiel auf Intensivstationen oder im OP verwendet werden. Sie sollen vor allem zu raschen diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen beitragen. Manchmal werden auch Methoden wie Plättchenfunktionstests oder die Thromboelastometrie zu patientennahen Verfahren gezählt. Hier wird in der Regel ein höherer Aufwand bei Testdurchführung, Reagenzienmanagement und Schulung gefordert [1], [2].

Im engeren Sinn der hämostaseologischen Point-of-care-Technologien sind kleine handliche Geräte gemeint, die leicht transportiert oder sogar vom Patienten zur Selbstkontrolle verwendet werden können. Nach der Probengewinnung werden weder eine weitere Probenvorbereitung noch Reagenzien benötigt, das heißt es wird meist unbehandeltes Vollblut eingesetzt. Aufgrund der schnellen Bearbeitung ist trotz instabiler Probe bei rascher Abarbeitung eine plausible Messung möglich. Dennoch besteht auch hier ein umfassender Schulungs- und Qualitätssicherungsaufwand. Hierzu gehört insbesondere auch die externe Qualitätssicherung der gerinnungsphysiologischen POCT-Methoden durch Ringversuche (RV) [2], [3]. Da im Gerinnungsringversuch eingesetztes lyophylisiertes Kontrollplasma für diese Testsysteme nicht geeignet ist, haben wir im Folgenden den Einsatz von citrat-antikoaguliertem Vollblut beschrieben.

Qualitätssicherung hämostaseologischer Globaltests

Vergleich von POCT und Labordiagnostik

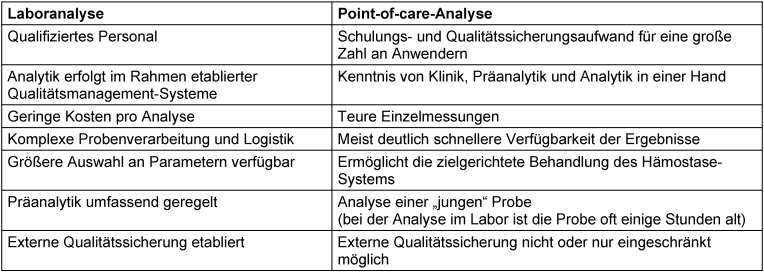

Die Vor- und Nachteile der POCT-Verfahren im Vergleich zur Standard-Labordiagnostik sind in Tabelle 1 [Tab. 1] dargestellt. Zusammengefasst kann man sagen, dass sich POCT vor allem lohnt, wenn der Transport der Probe ins Labor nicht möglich oder unpraktikabel ist und die schnelle Verfügbarkeit der Ergebnisse zu einer rascheren Diagnosestellung und besseren Patientenbehandlung führt (Zeit/Kosten/zielgerichtete Behandlung) [4].

Tabelle 1: Vergleich von POCT und Labordiagnostik

Welche hämostaseologischen POCT sind verfügbar?

Die derzeit angebotenen Geräte der unterschiedlichen Hersteller können eingeteilt werden in Analyse der plasmatischen Gerinnung sowie die viskoelastischen Methoden zur globalen Testung von Hämostase und Fibrinolyse. Zur Qualitätssicherung der Thrombelastometrie erschien im März 2016 der Report „Thrombelastometrie – interne und externe Qualitätssicherung“ [5].

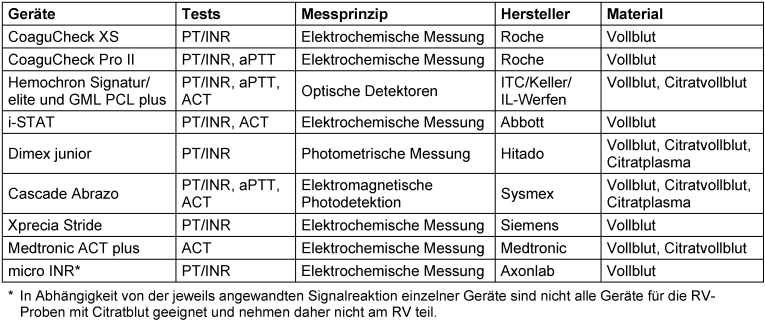

In der klinischen Anwendung zur Testung der Gerinnungsglobalzeiten werden die ‚activated clotting time’ (ACT) für Heparinmanagement und Thromboplastinzeit, INR sowie aPTT gemessen. Abbildung 1 [Abb. 1] illustriert die Geräte, für die Ringversuche angeboten werden. Tabelle 2 [Tab. 2] gibt einen Überblick über die generell verfügbaren Geräte.

Tabelle 2: Tests und Messprinzipien der verfügbaren POCT-Gerinnungsgeräte im Vergleich

Abbildung 1: POCT-Gerinnungsgeräte, für die Ringversuche angeboten werden. In der Praxis wird eine frische Vollblutprobe (z.B. aus der Fingerbeere) verwendet.

Aus den Tests in Ringversuchen hat sich ergeben, dass einzelne Geräte aus proben- und testtechnischen Gründen nicht für Ringversuche geeignet sind, ohne dass dies eine Wertung für das Gerät im klinischen Einsatz darstellt.

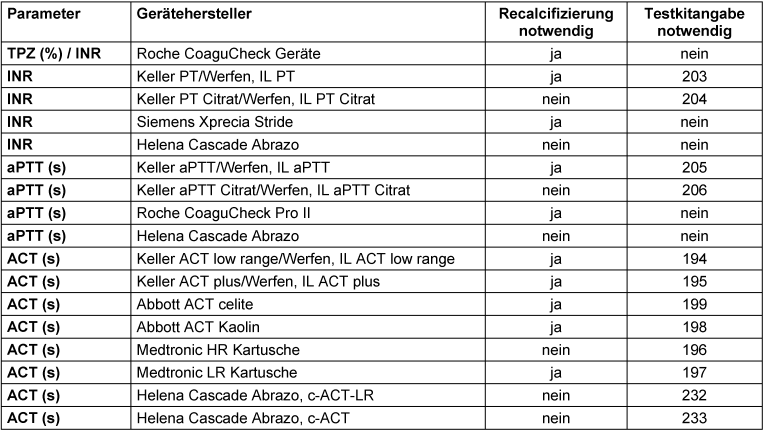

Aus Tabelle 2 [Tab. 2] ist ersichtlich, dass einige Geräte in der klinischen Praxis mit verschiedenen Probenmaterialien arbeiten können. Um das zu ermöglichen, werden vom Hersteller spezifische Messküvetten zur Verfügung gestellt. Damit diesen Gerätevarianten im Ringversuch Rechnung getragen werden kann, sind im Ringversuchsprotokoll genaue Angaben hinterlegt, bei welchem Gerät die für alle einheitliche Ringversuchsprobe recalcifiziert werden muss. Ein Auszug aus dieser Kurzanleitung wird in Tabelle 3 [Tab. 3] aufgezeigt.

Tabelle 3: Übersicht zur Recalcifizierung: Auszug aus der Kurzanleitung für POCT-Ringversuche

Qualitätssicherung und Standardisierung durch Ringversuche

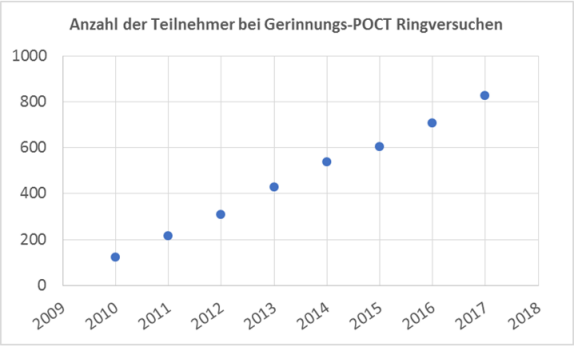

Ringversuche (RV) sind eine der wichtigsten qualitätssichernden Maßnahmen in der medizinischen Labordiagnostik. Sie dienen vor allem dem Vergleich der verwendeten Testsysteme und der Teilnehmer untereinander. Der Trend in den POCT-Ringversuchen zeigt eine kontinuierlich steigende Teilnehmerzahl. Gleiches stellt sich für die Gerinnungs-POCT dar (Abbildung 2 [Abb. 2]).

Abbildung 2: Entwicklung der Teilnehmerzahl am Gerinnungs-POCT Ringversuch

Herstellung und Qualitätssicherung der Ringversuchsprobe

Die im klinischen Alltag für die Messung eingesetzte frische Vollblutprobe stellt im Ringversuch eine große Herausforderung dar, da dieses Probenmaterial per se instabil und primär für einen Transport nicht gut geeignet ist [2]. Durch Optimierung von Präanalytik und Ablauf wurde dieses Problem so weit als möglich minimiert. Wir haben nun Erfahrung gesammelt, eine mit Citrat antikoagulierte Vollblutprobe von gesunden, freiwilligen Spendern im Ringversuch einzusetzen. Um eine artifiziell pathologische Probe zu generieren, wird das Citrat-Vollblut mit einer definierten Menge therapeutischer Antikoagulantien versetzt. Alternativ wird eine pathologische ex-vivo-Probe verwendet, die einem Spender nach Einnahme einer bestimmten Dosis Antikoagulantia abgenommen wurde. Zur Qualitätssicherung der Ringversuche erfolgen an beiden Tagen der Bearbeitungszeit Stabilitätsmessungen. Zur Testung der Stabilität werden von einem Leitparameter 2 Proben gemessen, die in je 2 Aliquots aufgeteilt werden. Gemäß DIN EN ISO 13528, Anhang B 4 wird mit den insgesamt 8 Messergebnissen pro Probencharge berechnet, ob die Proben den Stabilitätskriterien entsprechen (Stand Januar 2018).

Optimierung der Ringversuche

Damit trotz der frischen Vollblutprobe zuverlässige Ergebnisse gewährleistet werden können, ist der zeitliche Rahmen, in dem die Probe bearbeitet werden muss, eng gesteckt. Die Erfahrungen der letzten Ringversuche haben gezeigt, dass eine Verkürzung der Bearbeitungszeit auf maximal zwei Tage notwendig war.

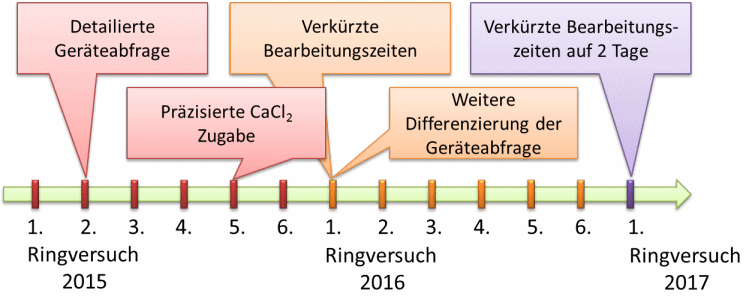

Schwierigkeiten liegen in der Recalzifizierung der citrierten Vollblutprobe, die für die meisten Testmethoden erforderlich ist. Für einige Geräte war eine Optimierung der Recalzifizierungsanleitung notwendig. Abhängig von dem technischen Nachweisverfahren ist die Testung der Vollblutproben nicht bei allen Geräten möglich. Für manche Geräte hat sich die Vermutung bestätigt, dass auf Grund ihres Messprinzips und der Abhängigkeit von zellulären Matrixbestandteilen der Probe, das Gerät nicht für den Einsatz in diesem Ringversuch mit antikoagulierter Vollblutprobe geeignet ist. Dafür könnte der Verdünnungseffekt durch die notwendige Recalzifizierung der Probe verantwortlich sein. Auch eine weitere Anpassung der Recalzifizierung brachte hier keine Verbesserung. Eine Übersicht der Optimierungen des Ringversuchs ist in Abbildung 3 [Abb. 3] dargestellt.

Abbildung 3: Veränderungen bei den POCT-Ringversuchen in der Hämostaseologie

Aktueller Ablauf der POCT-Ringversuche

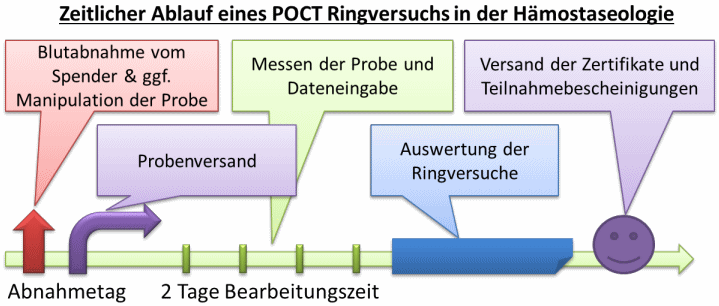

Nach den in Abbildung 3 [Abb. 3] illustrierten Veränderungen in den POCT-Ringversuchen hat sich ein Ablauf der Ringversuche etabliert, der bewertbare Resultate ergibt. Abbildung 4 [Abb. 4] zeigt das derzeitige Vorgehen. Am Tag 1 wird die Blutabnahme beim freiwilligen Spender durchgeführt und gegebenenfalls eine Manipulation der Probe mit Antikoagulantien vorgenommen. Direkt am selben Tag werden Aliquots des Probenmaterials an alle Ringversuchsteilnehmer versandt. In den folgenden zwei Tagen können die Blutproben analysiert und die Ergebnisse online ins System von Instand e.V. eingegeben werden. Anschließend erfolgt die Auswertung der Daten. Abschließend werden die Zertifikate und Teilnahmebescheinigungen verschickt und die Kommentare auf https://www.instand-ev.de veröffentlicht.

Abbildung 4: Ablauf der Ringversuche seit Januar 2017

Zu jedem Ringversuch wird zusammen mit den RV-Proben ein Informationsschreiben versendet mit Hinweisen zur Recalzifizierung der Proben und Angaben zu den erforderlichen Codierungsschlüsseln für Geräte und verwendete Verbrauchsmaterialien (Teststreifen, Cartridge).

Bewertung der Ringversuche

Unabhängig vom Konzept dieses Ringversuchs mit frischem Vollblut werden in Deutschland die Vorgaben nach RiliBäk [6] für die Bewertung der externen Qualitätssicherung angewandt. Da die Vollblutprobe nicht einer lyophilisierten Plasmaprobe entspricht, ist grundsätzlich eine höhere Variabilität festzustellen [2], [7].

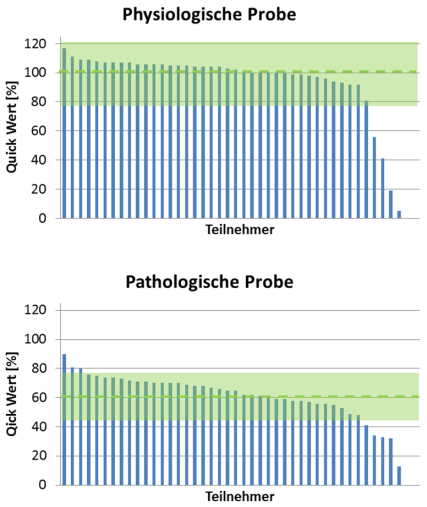

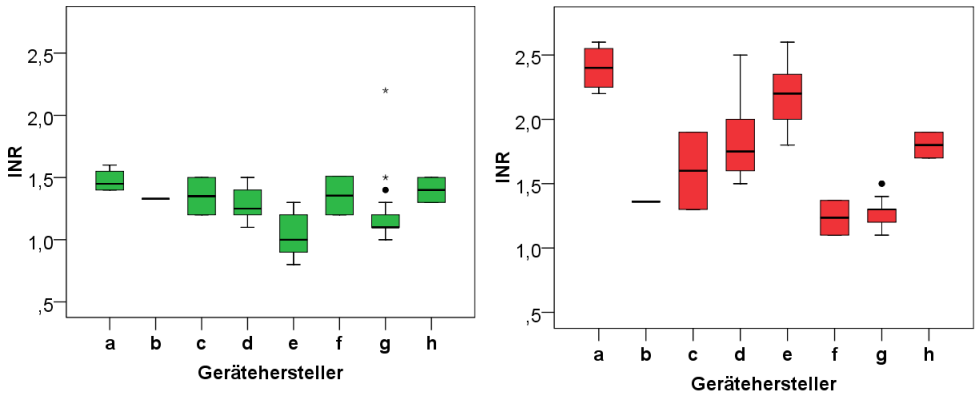

Bei der Festlegung der Bewertungsbereiche wird der Einfluss der Standardunsicherheit des Zielwertes (DIN ISO 13528, 5.6.2) berücksichtigt. Die Bewertungsgrundlage beruht auf der Bildung von Konsenswerten. Als Zielwert wird der robuste Mittelwert (Algorithmus A nach DIN ISO 13528) [8] eines Kollektivs verwendet (vgl. Abbildung 5 [Abb. 5]). Den unterschiedlichen Gerätetypen wird in der Regel in jeweils eigenen Gruppen mit Konsensuswerten Rechnung getragen (vgl. Abbildung 6 [Abb. 6]).

Abbildung 5: Beispiele für Ringversuchsergebnisse. Ermittlung des Bestehensbereichs für ein häufig eingesetztes Gerät am Beispiel des Parameters Quick Wert. Die physiologischen (oben) und pathologischen (mit Thrombinihibitor versetzte; unten) Proben wurden von den Teilnehmern (blaue Balken) entsprechend der RV-Vorschriften gemessen. Die gestrichelte Linie stellt den Zielwert und der schattierte Bereich den Bestehensbereich dar.

Abbildung 6: Vergleich der Performance zwischen den Gerätegruppen für den Analyt INR. Links: physiologische Probe; rechts: pathologische Probe (versetzt mit Thrombininhibitor). Insbesondere bei der pathologischen Probe sind deutliche gerätespezifische Unterschiede der Messwerte erkennbar. Geräteabkürzungen: siehe Anmerkung.

Für die Parameter TPZ (%; ±23%), INR (±23%) und aPTT (Sek; ±18%) werden die erlaubten prozentualen Abweichungen nach den Vorgaben der RiliBäk-Richtlinien angewendet. Bestehensbereich für ACT: Zielwert ±2 Standardabweichungen.

Bewertung analog den Vorgaben der RiliBäk

In Einzelfällen und in Abhängigkeit der verwendeten Proben und der gebildeten Kollektive ist es dem Ringversuchsleiter vorbehalten, die Bewertungsbereiche leicht auszuweiten oder eine qualitative Bewertung hoher versus niedriger bzw. normaler versus pathologischer Wertebereiche festzulegen.

In diesem Fall legt der Ringversuchsleiter erlaubte prozentuale Abweichungen vom Zielwert aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner Erfahrungen fest. In manchen Fällen kann es notwendig sein, dass der Ringversuchsleiter einen Bewertungsbereich aufgrund der medizinischen Interpretationen festlegen muss, ohne einen Zielwert zu haben. Dieser Fall kann sich zum Beispiel ergeben, wenn die Konzentration des zu bewertenden Analyts unterhalb der Messgrenze oder oberhalb des Messbereichs eines Verfahrens liegt. In diesem Fall erfolgt eine Begründung im Kommentar.

Der Ermessensspielraum und die freiwillige Selbstüberprüfung im Ringversuch ergibt sich daraus, dass Nutzer von POCT-Geräten für die Parameter TPZ, INR, aPTT unter folgenden Bedingungen nicht verpflichtet sind Ringversuche durchzuführen:

- in Praxen niedergelassener Ärzte sowie bei medizinischen Diensten ohne Zentrallabor und

- in Krankenhäusern, wenn das Zentrallabor die Verantwortung für die Durchführung der internen Qualitätssicherung trägt und die jeweilige Messgröße auch selbst bestimmt

Nach jeder Auswertung eines Ringversuchs erscheint ein Kommentar des Ringversuchsleiters, in dem die verwendeten Proben und möglichen Abweichungen zu den Standards erläutert werden. Dieser Kommentar ist auf der Instand e.V.-Website (https://www.instand-ev.de/) einsehbar.

Ergebnisse

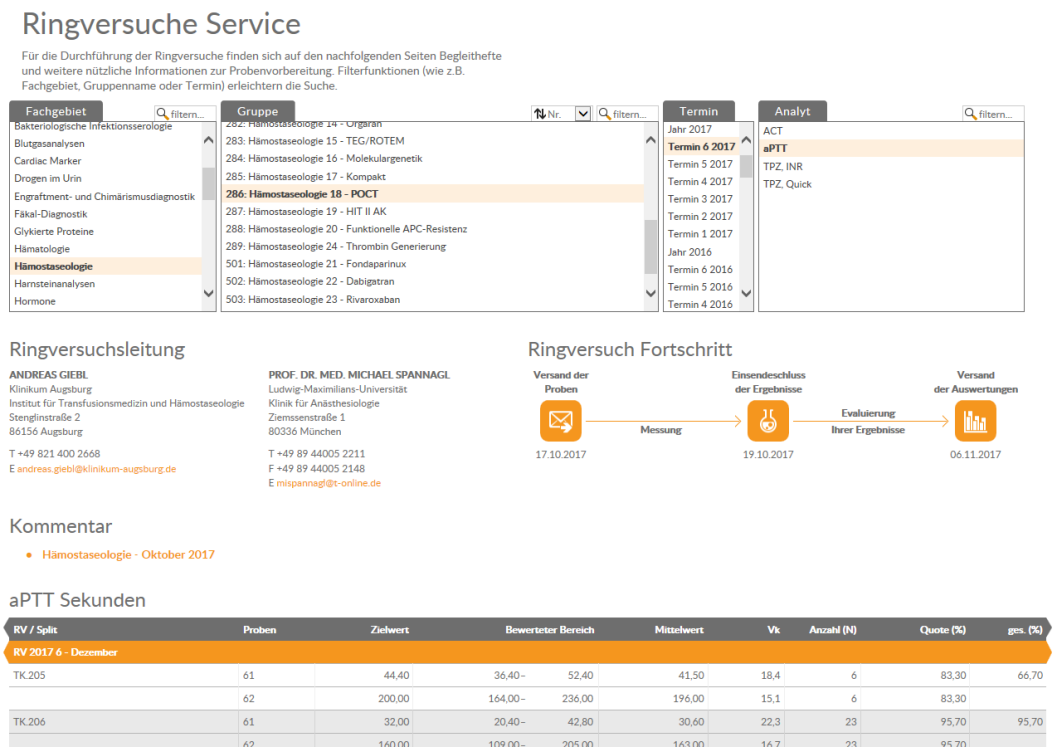

Ziel der Ringversuche ist es, dem Teilnehmer eine Rückmeldung für seine erbrachten Ergebnisse innerhalb des Kollektivs seines Gerätes zu geben. Im Vergleich der verwendeten Testsysteme und der Teilnehmer untereinander bekommt der einzelne Teilnehmer einen Hinweis darauf, wie sich seine Messungen im Gesamtkollektiv darstellen. Die zusammengefassten Ringversuchsergebnisse sind auch auf der Internetseite von Instand e.V. (https://www.instand-ev.de/ringversuche-online/ringversuche-service/) abrufbar (Abbildung 7 [Abb. 7]).

Abbildung 7: Auf der Internetseite von Instand e.V. (→ Ringversuche online → Ringversuche Service) können die Ergebnisse der RV eingesehen werden. Zunächst kann im oberen Bereich der gewünschte RV und Analyt ausgewählt werden. Zu jedem RV wird ein Kommentar bereitgestellt, der hier heruntergeladen werden kann. Im unteren Bereich findet sich eine zusammenfassende Tabelle zu dem gewählten Analyt.

Beispielhaft sind die Ergebnisse von aktuellen Ringversuchen aus dem Jahr 2017 im Folgenden dargestellt.

Vergleich der Teilnehmer mit einem Parameter am gleichen Gerät

Für ein im Ringversuch häufig verwendetes POCT-Gerät zeigt sich, für den Parameter TPZ Quick (%), eine gute Übereinstimmung des Vergleichs zwischen unterschiedlichen Geräten in den verschiedenen Laboratorien (Abbildung 5 [Abb. 5]). Typischerweise zeigen sich am häufigsten Abweichungen nach unten in den pathologischen Bereich.

Aufgrund der Neuerungen im Ablauf ergaben sich in den folgenden Ringversuchen Verbesserungen der Ergebnisstreuung um den Zielwert. Damit verbunden stieg entsprechend auch die Bestehensquote.

Vergleich unterschiedlicher Geräte

Der häufig verwendete Test INR diente zum Vergleich aller eingesetzten Geräte (Abbildung 6 [Abb. 6]).

Aufgrund der unterschiedlichen Messverfahren und verwendeten Reagenzien zeigen die einzelnen Geräte eine unterschiedlich hohe Empfindlichkeit gegenüber dem Thrombininhibitor Hirudin.

Dies erklärt den deutlichen Zusammenhang zwischen Messwert und Gerät.

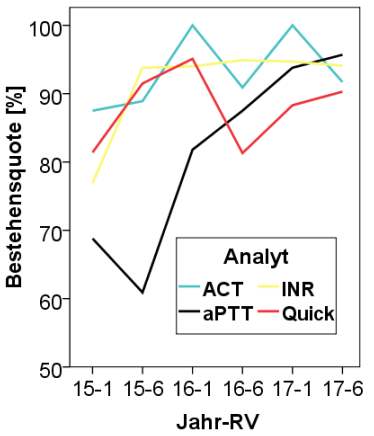

Entwicklung der POCT-Ringversuche im Zeitverlauf

Durch die Optimierungen im Ringversuchsablauf und in der Gewinnung des Probenmaterials sollten sich die Ergebnisse für alle Teilnehmer verbessern. Zunehmende Bestehensquoten verdeutlichten diesen kontinuierlichen Verlauf (Abbildung 8 [Abb. 8]).

Abbildung 8: Entwicklung der Bestehensquoten von Anfang 2015 bis Anfang 2017. Es wurde jeweils die Gruppe mit den meisten Teilnehmern als Referenz verwendet.

Diskussion

Unterschiedliche POCT-Geräte für die patientennahe Gerinnungsdiagnostik mit verschiedenen Eigenschaften sind verfügbar. Je nach individuellen Anforderungen kommen unterschiedliche Testsysteme zum Einsatz. Für eine hochwertige Patientenversorgung und Sicherheit ist unabhängig vom verwendeten POCT-Gerät eine stete Qualitätssicherung essentiell. Dabei zeigt auch die steigende Anzahl an Ringversuchsteilnehmern den Wunsch nach Qualitätsverbesserung und -kontrolle, gleichwohl in diesem Bereich die Teilnahme freiwillig ist.

Aufgrund der ‚unit-use’-Situation sind POCT-Verfahren dem Zweck entsprechend für frische Vollblutproben und eine schnelle Testung optimiert. Da jede Firma für ihre Geräte eigene Testmethoden entwickelt hat, stellt eine allgemeingültige Qualitätskontrolle, die die Eigenheiten aller Hersteller in einer Probe berücksichtigt, die größte Herausforderung dar. In dem beschriebenen Ringversuchsablauf konnten zumindest für einzelne Globaltests die Bedingungen für die Ringversuche der Gerinnungs-POCT soweit verbessert werden, dass viele der auf dem Markt befindlichen Geräte daran teilnehmen können. Aus messtechnischen Gründen können die Anwender einiger Geräte nicht teilnehmen, ohne dabei deren Messqualität für Routineproben im Alltag in Frage zu stellen.

Ziel dieses Ringversuchs mit frischem Vollblut ist es, den Teilnehmern eine Kontrolle und damit auch Sicherheit für die tägliche Routinearbeit zu geben. Wesentlich ist der Vergleich der Ergebnisse mit anderen Teilnehmern mit dem gleichen Gerät. Fallen einzelne Teilnehmer aus den Zielbereichen heraus, kann die individuelle Fehlersuche Probleme aufdecken und für die Zukunft die Ergebnisqualität verbessern. Deutlich ist über die Jahre eine Verbesserung der Präzision über das Kollektiv aller Teilnehmer und Messparameter zu sehen.

Dieser Überblick soll zum einen die Steigerung der Performance in den Ringversuchen durch stetige Verbesserung der Abläufe zeigen, aber auch verdeutlichen, wie der gesamte Ablauf und die Bewertung der Ergebnisse eingeordnet werden kann.

Das verwendete Probenmaterial ist in Abhängigkeit der Nachweisreaktion der Geräte unterschiedlich geeignet. Deswegen und aufgrund der Komplexität einer Vollblutprobe stellt die Durchführung und Bewertung derartiger Ringversuche eine Herausforderung dar, verglichen mit Qualitätskontrollen, die eine einfach handhabbare lyophylisierte Probe verwenden. In Abhängigkeit der Probe wird abweichend von den RiliBäk-Vorgaben von 23% erlaubter Abweichung für den Parameter TPZ (%)/INR und 18% für die aPTT (Sek), bei der Beurteilung der Vollblutringversuchsproben auch eine Bewertungsbereichserweiterung zugelassen bzw. die Proben qualitativ bewertet. Letzteres bedeutet, dass eine Bewertung hoher vs. niedriger bzw. normaler vs. pathologischer Wertebereich für den einzelnen Ringversuch individuell festgelegt werden kann.

Da die benötigten Vollblutproben besonders sensibel auf Transport und Wartezeiten reagieren, wurde eine Verkürzung der Bearbeitungszeit auf zwei Tage notwendig, um Probenstabilität und Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Wie wichtig der Zeitpunkt der Messung nach Eintreffen der Proben ist, zeigte sich in den Auswertungen der Ringversuche. Teilnehmer, die die Proben erst am letzten, bis Oktober 2016 dritten Tag der Abgabefrist bearbeiten, liegen schlechter in der Auswertung als Teilnehmer, die am Tag des Eintreffens der Probe messen.

Fazit

Wenn gleich diese Ringversuche im Vollblut den Gegebenheiten im Alltag möglichst nahe kommen, bleiben sie trotz intensiver Optimierung eine große Herausforderung an Probenmaterial, Logistik und die Durchführung. Im Verlauf der letzten Jahre zeigt sich in den Ringversuchen für Gerinnungsglobaltests am Point of Care eine akzeptable Performance

Trotzdem sehen wir auf Grund der begrenzten Verfügbarkeit des Probenmaterials und der aufwendigen präanalytischen Bearbeitung keine allgemeine Ringversuchspflicht für diese auf dem Unit-use-Prinzip basierenden POCT-Systeme.

Anmerkung

Geräteabkürzungen (Abbildung 6): a: Abbott i-Stat, b: Hitado Dimex junior, c: Sysmex (Helena) Cascade Abbrazzo, d: IL GEM PCL plus, Keller Medical HemochromJ. Signatur (+) und Elite (normale Küvette), e: IL GEM PCL plus, Keller Medical HemochromJ. Signatur (+) und Elite (Citrat Küvette), f: Merlin Medical Lemgo, g: Roche Coagucheck XS (S) und Coagucheck Pro II, h: Siemens Xprecia Stride

Interessenkonflikte

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] James D, Ames D, Lopez B, Still R, Simpson W, Twomey P. External quality assessment: best practice. J Clin Pathol. 2014 Aug;67(8):651-5. DOI: 10.1136/jclinpath-2013-201621[2] Spannagl M, Peetz D. Gerinnungsphysiologische Laboranalytik. In: Luppa PB, Junker R, editors. POCT – Patientennahe Labordiagnostik. 3 ed. Berlin, Heidelberg: Springer; 2017. p. 51-60. DOI: 10.1007/978-3-662-54196-8_6

[3] Stavelin A, Meijer P, Kitchen D, Sandberg S. External quality assessment of point-of-care International Normalized Ratio (INR) testing in Europe. Clin Chem Lab Med. 2011 Sep;50(1):81-8. DOI: 10.1515/CCLM.2011.719

[4] Spannagl M, Dick A, Junker R. Qualitätssicherung bei POCT-Methoden in der Hämostaseologie. Hamostaseologie. 2010;30(2):82-90. DOI: 10.1055/s-0037-1617043

[5] Kragh T, Giebl A, Dick A, Kutsch M, Spannagl M. Thrombelastometrie – interne und externe Qualitätssicherung [Thrombelastometry – internal and external quality control]. GMS Z Forder Qualitatssich Med Lab. 2016;7:Doc01. DOI: 10.3205/lab000021

[6] Bundesärztekammer. Neufassung der „Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen – Rili-BÄK“. Dtsch Arztebl. 2014;111(38): A-1583.

[7] Sølvik UØ, Stavelin A, Christensen NG, Sandberg S. External quality assessment of prothrombin time: the split-sample model compared with external quality assessment with commercial control material. Scand J Clin Lab Invest. 2006;66(4):337-49. DOI: 10.1080/00365510600684580

[8] Deutsches Institut für Normung. DIN ISO 13528: Statistische Verfahren für Eignungsprüfungen durch Ringversuche. Berlin: Deutsches Institut für Normung; 2009. Available from: https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nqsz/normen/wdc-beuth:din21:110108426