Ärztliche Zentralbibliothek – Mitgestalterin einer elektronischen Lernumgebung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Eva Rohde 1Norbert Sunderbrink 1

1 Ärztliche Zentralbibliothek, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland

Zusammenfassung

Mit E-Learning entstehen den Bibliotheken als Informationsdienstleister vielfältige neue Aufgaben. Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat die Ärztliche Zentralbibliothek seit 2006 eine aktive Rolle bei der konzeptionellen Entwicklung einer E-Learning-Plattform eingenommen. In einer fakultätsnahen E-Learning-Projektgruppe sind die Aufgaben der ÄZB, für die Einhaltung der Standards zu sorgen, aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen, sowie den 1st-Level-Support für die Nutzung der E-Learning-Plattform und bei der Erstellung von Lernmodulen zu übernehmen. Mit einem Schulungskonzept, das den Dozenten in der Nutzungsphase helfen soll, E-Learning-Module zu erstellen, bietet die ÄZB abgestufte Schulungsangebote sowie punktuelle Unterstützung (Hotline) an. In dem Artikel wird die E-Learning-Plattform „Mephisto“ am UKE mit den Dienstleistungen der ÄZB vorgestellt.

Das Lernmanagementsystem ist zudem ein geeignetes Instrument für die tägliche Bibliotheksarbeit. Zur Verbesserung des internen Informationsflusses und zur strukturierten Bereitstellung von Arbeitsmaterialien wurde von der Bibliothek ein eigenes E-Learning-Modul entwickelt. Im Umgang lernen die Bibliotheksmitarbeiter neue Web-Technologien kennen und werden dadurch gleichzeitig kompetenter bei Nutzungsfragen. Nach einer Testphase ist eine Weiternutzung des Konzeptes als Pilotmodul für UKE-weite Anwendungen als Abteilungs- oder Institutsinterne Kommunikationsräume denkbar.

Schlüsselwörter

wissenschaftliche Bibliothek, E-Learning, Serviceleistungen, interne Kommunikation

Einführung

In der Hochschullehre sind elektronische Lehr- und Lernangebote wichtiger Bestandteil geworden. Gerade in der Medizin sind durch die starke visuelle Orientierung (Anatomie, Histologie, bildgebende Verfahren, etc.) vielfältige E-Learning-Produkte entwickelt worden. Die sonst nur durch direkte Beobachtung oder über technische Hilfsmittel wahrzunehmenden Bewegungsabläufe lassen sich durch die Kombination von Bild, Ton und Lehrtext veranschaulichen. Fallbasierte Unterrichtsprogramme, wie etwa CASUS, ermöglichen die problemorientierte Simulation von diagnostischen und therapeutischen Entscheidungsprozessen. Einen weiteren Aspekt stellt die Prüfungsvorbereitung durch Tests zur Lernerfolgskontrolle dar. Sofern die Möglichkeiten vorhanden sind, können die Prüfungen computergestützt abgenommen werden, wodurch sich eine Annäherung von Lehrmethoden und Prüfungssituation erreichen lässt.

E-Learning-Plattform

E-Learning-Förderung und Ausgangssituation

Am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) gab es im Sommer 2006 nur vereinzelte E-Learning-Angebote. In wenigen Fächern wurden Web Based Trainings (WBTs), wie etwa der interaktive Hämatoogie-Atlas HemoSurf, den Präsenzunterricht ergänzend eingesetzt. Lediglich für zwei Fächer wurden Kurse mit Fördermitteln des hochschulübergreifenden E-Learning-Consortiums Hamburg (ELCH) im Lernmanagementsystem (LMS) der Universität Hamburg eingerichtet. Die positiven Beispiele an anderen medizinischen Hochschulstandorten rückten aber elektronische Lehr-Lernmethoden zunehmend ins Blickfeld für die medizinische Ausbildung am UKE. Zudem waren die Studieninformationen der einzelnen Fächer unübersichtlich auf den Webseiten der jeweiligen Kliniken und Institute verteilt, an denen die Lehrleistung erbracht wird. An der Medizinischen Fakultät wurde der Wunsch nach einer zentralen Lernplattform größer, auf der Lerninhalte und Studieninformationen in einer am Curriculum orientierten Struktur allen Lehrenden- und Lernenden zugänglich gemacht, weiterentwickelt und aktualisiert werden. Zu diesem Zweck wurde ein E-Learning-Projekt aus Fakultätsmitteln zur Verbesserung der Lehre, dem Förderfonds Lehre, finanziert. Mitarbeiter dieser 2006 gegründeten Projektgruppe sind im Bereich E-Learning engagierte Dozenten und Studierende, sowie aus dem Institut für Medizinische Informatik und der Ärztlichen Zentralbibliothek.

E-Learning-Infrastruktur

Bereits in der Konzeptionsphase stellte sich die Frage, wie die Bibliothek diesen Prozess erfolgreich unterstützen kann. An Hochschulen kommen in der Regel drei Einrichtungen in Frage, um eine Infrastruktur für E-Learning aufzubauen: Bibliotheken, Rechenzentren und Multimediazentren. Der Wissenschaftsrat hat bereits 2001 empfohlen, „dass die Hochschulen ein professionelles und auf die lokalen Bedingungen und Bedürfnisse abgestimmtes Informationsmanagement in den Hochschulen als Einheit aufbauen, das aus der Sicht der Studierenden und Lehrenden alle integrierten Dienstleistungen anbietet.“ ([1], S. 39).

Um E-Learning nachhaltig in der Lehre zu verankern sind an den Hochschulen in den letzten Jahren zunehmend Kompetenzzentren eingerichtet worden, die mit unterschiedlichen Dienstleistungsansätzen die Lehrenden beim Einsatz von digitalen Lehrmethoden unterstützen. Dabei sind je nach Ausgangslage verschiedene Organisationsmodelle verfolgt worden. Es wurden entweder die Aufgabenbereiche von bestehenden Einrichtungen erweitert (HU Berlin, MLZ), teils neue Arbeitsstellen oder zentrale Einrichtungen gegründet (TU Dresden). Teilweise wurden auch bestehende Einrichtungen – Bibliotheken, Multimediazentren, hochschuldidaktische Zentren, Rechenzentren – miteinander vernetzt (Uni Bremen, ZMML). Die jeweiligen Dienstleistungsansätze differieren dabei stark [2].

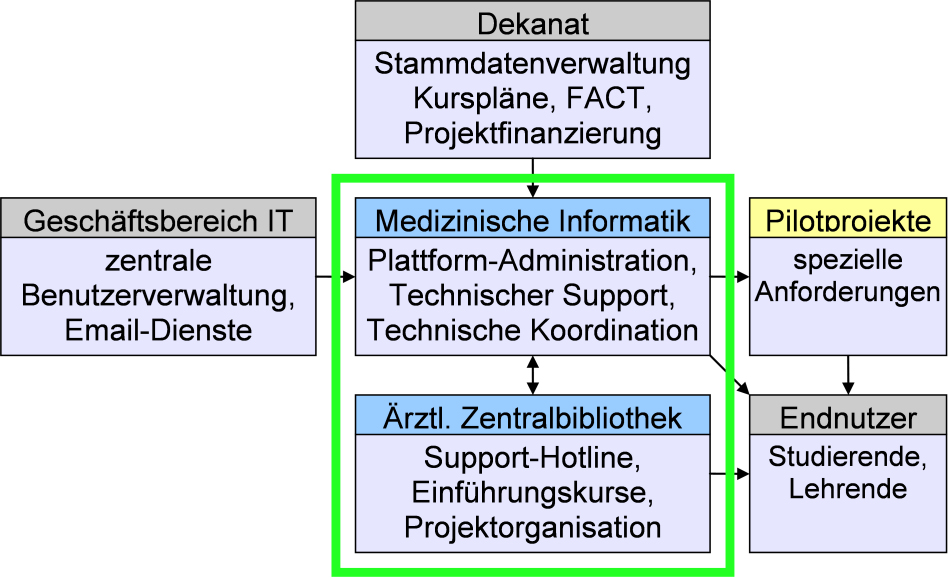

Am UKE sind durch die spezifische Ausgangslage verschiedene Akteure kooperativ tätig geworden, um eine Infrastruktur für E-Learning aufzubauen. In dem Projekt Fachgebundene E-Learning-Module als Pilotprojekte für ein “blended learning” im Rahmen einer einheitlichen E-Learning-Plattform für das UKE sind das Institut für Medizinische Informatik, das Institut für Biochemie II und die ÄZB im Zentralprojekt vertreten (Abbildung 1 [Abb. 1]).

Die an diesen Organisationseinheiten arbeitenden Projektmitarbeiter sind für die technische Entwicklung und Bereitstellung der Plattform sowie für die Konzeption und Dokumentation umfassender Supportstrukturen verantwortlich. Gemeinsam mit den Mitgliedern aus den Fächern der Pilotprojekte wurde eine bedarfsnahe Infrastruktur aufgebaut. Der Geschäftsbereich Informationstechnologie betreibt die Mailserver für Studierende und Lehrende, deren Zugangskennungen auch für die Authentifizierung auf der Lernplattform genutzt werden.

Lernplattform

Zu Beginn der Zusammenarbeit stand die Evaluierung der verschiedenen Lernmanagementsysteme (LMS) hinsichtlich ihrer Eignung für das UKE. In die engere Wahl gezogen wurden die an den Hamburger Hochschulen eingesetzten LMS: Blackboard (früher WebCT) der Universität Hamburg, ILIAS, an der TU Hamburg-Harburg und der Helmut Schmidt Universität sowie Moodle an der Fakultät Life Sciences der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Neben den Funktionalitäten der verschiedenen LMS waren die Möglichkeiten zur Anpassung an lokale Bedürfnisse und Vernetzung mit anderen Systemen wie der Studierendenverwaltung wichtige Kriterien [3]. Nicht zuletzt wegen der sehr einfachen Bedienbarkeit wurde die Open Source Software Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ausgewählt [4].

Contententwicklung

In den Fächern Biochemie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, Orthopädie und Medizinische Informatik wurden erste Module entwickelt und sind seit dem WS 2006/07 den Studierenden auf der E-Learning-Plattform zugänglich. Den Studierenden stehen Tests zur Lernerfolgskontrolle, klinische Falldarstellungen und Simulationen, Visiten am “virtuellen Krankenbett”, eine orthopädische Bildergalerie, Lernmodule zur medizinischen Bildbearbeitung sowie weitere Angebote zur zeit- und ortsunabhängigen Vertiefung von Lerninhalten zur Verfügung. Die Module aus den fünf Teilprojekten sind die Basis für einen kontinuierlichen Ausbau der Inhalte für das gesamte medizinische Curriculum. Einzelne Bestandteile sind in einem öffentlichen Bereich exemplarisch dargestellt (http://selbsttest.uke.uni-hamburg.de/moodle/course/view.php?id=3).

Zusätzlich wurde das lizenzierte E-Book-Angebot der ÄZB (Thieme, Springer, LWW Clinical Choice Collection) und frei im Internet verfügbarer Content (Keldamed, LRSMed, NCBI Virtual Bookshelf) fachbezogen in die virtuelle Lernumgebung integriert.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Anschluss an die Pilotphase sollte eine flächige Verbreitung und Akzeptanz von E-Learning am UKE erreicht werden. Um die Bekanntheit zu erhöhen wurde ein Artikel in den UKE-News, sowie weitere in dem E-Learning-Newsletter der Universität Hamburg veröffentlicht. Außerdem wurde ein Namenswettbewerb für die neue E-Learning-Plattform ausgerichtet und die besten drei Vorschläge prämiert. Die E-Learning-Plattform am UKE heißt seit diesem Frühjahr „Mephisto“ – im ersten Wortteil ein Akronym für Medizinisches E-Learning-Portal Hamburg.

Plattform und Serviceleistungen wurden auch im Rahmen der Ärztlichen Fortbildung direkt an den Kliniken und Instituten vorgestellt. Inzwischen sind neben den Pilotprojekten für viele Fächer weitere Angebote und Kurse entstanden.

Nutzungszahlen von Mephisto/UKE im Oktober 2007:

- 100 Kurse aktiv, weitere 80 Kurse sind in Vorbereitung

- 1700 aktive Nutzer

- 5500 Mediendateien

- 1.000.000 page hits, 90.000 pdf-downloads

- 15.000 Emails und Mitteilungen

Die Zahlen für einen Monat verdeutlichen die hohe Relevanz von Mephisto/UKE für das Studium. Auch erste Evaluationsergebnisse belegen das sehr eindrücklich [5].

Die Kurse werden überwiegend zur studienbegleitenden Information- und Kommunikation genutzt. Die Entwicklung von hochwertigen E-Learning-Modulen, bleibt abhängig von weiteren Fördermitteln.

Serviceleistungen

Für die Dozenten ist der Einsatz multimedialer Methoden mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden. Es ist daher ein weiteres Ziel des Zentralprojekts, möglichst effiziente Supportstrukturen mit einem abgestuften Schulungs- und Beratungsangebot an der Ärztlichen Zentralbibliothek und dem Institut für Medizinische Informatik (IMI) aufzubauen, um die Dozenten bei der Erstellung von Kursangeboten zu unterstützen. In einer groben Trennung übernimmt der Projektmitarbeiter am IMI Aufgaben, die typischerweise von Rechen- und Medienzentren wahrgenommen werden. Das beinhaltet vor allem den technischen Support und individuelle Beratung bei der Entwicklung von E-Learning-Angeboten.

Die verlässliche Bereitstellung von Dienstleistungen war besonders in der Startphase ein wichtiger Faktor. Bibliotheken bieten durch ihre traditionelle Nutzernähe eine gute Voraussetzung, um Services zu etablieren [6]. Mit täglich bis zu 1200 Benutzern ist die ÄZB erste Anlaufstelle auch für Fragen zum E-Learning geworden. Das Serviceportfolio der Ärztlichen Zentralbibliothek wurde für Aufgaben im 1st-Level-Support erweitert. Anfragen können über eine Hotline oder per Email an den Support gerichtet werden. Häufig handelt es sich dabei um Zugangsprobleme. Ist eine weitere Bearbeitung erforderlich, werden die Anfragen an den 2nd-Level-Support geleitet.

Zu Beginn des Semesters werden die Zugangsdaten zusammen mit dem Bibliotheksausweis an die etwa 400 Studienanfänger der Human- und Zahnmedizin ausgegeben. In der daran anschließenden Einführung in die Bibliotheksbenutzung wird der Umgang mit den zusätzlichen Lernmaterialien auf der E-Learning-Plattform gezeigt, sodass sie als selbstverständlicher Bestandteil des Studiums wahrgenommen wird.

Für die Lehrenden wurde eine Schulung konzipiert, die seit der Einführung etwa zweimal im Monat in der ÄZB angeboten wird. In der etwa 1,5 bis 2 Stunden dauernden Veranstaltung werden grundlegende Kenntnisse zur Erstellung von Kursangeboten vermittelt. Dazu gehört die allgemeine Kurseinrichtung mit der Verwendung von Foren zur Kommunikation, einrichten eines Downloadverzeichnisses für Unterrichtsmaterialien, und eines Werkzeugs zur Evaluation ihrer Lehrveranstaltungen. Die Schulungen werden von den Dozenten in einem Feedback-Modul sehr gut bewertet. Auf Anfrage können sie auch an den Instituten und Kliniken stattfinden. In einem gemeinsam mit dem IMI erarbeiteten Trainerhandbuch, werden die Techniken weiterführend beschrieben, ergänzt und aktualisiert. Schulung und Handbuch bilden gleichzeitig die Grundlage für die Einarbeitung und Ausbildung von studentischen Hilfskräften zu E-Tutoren. Sie unterstützen die Fachvertreter vor Ort bei der Planung und Einrichtung von Kursen. Den stark in den Klinikbetrieb eingebundenen Lehrenden kommt der Support im Wortsinne entgegen.

Die neue Lernplattform hat auch Bedeutung für die Außenwahrnehmung des UKE als Hochschulstandort. Durch die Studiengebühren steigen die Erwartungen der Studierenden an ihre Ausbildung. Mit der Projektbeteiligung der ÄZB ist die Entwicklung von bedarfsnahen Serviceleistungen gegeben. Nicht alle Aufgaben, die teilweise von der Projektgruppe gemeinsam wahrgenommen werden, sind hier aufgeführt.

Ausblick

Von der Medizinischen Fakultät wurde ein Antrag auf Förderung an das E-Learning Consortium Hamburg (ELCH) gestellt. Durch den Antrag „eLUKE" (eLearning am UKE) sollen dauerhafte Strukturen und Zuständigkeiten am UKE etabliert werden. Die bisher von der E-Learning-Projektgruppe geleistete Koordination soll an eine Arbeitsgruppe des Dekanates der medizinischen Fakultät verlagert werden, um eine verbindliche Integration von E-Learning in das medizinische Curriculum zu erreichen. Die ÄZB übernimmt verstärkt Service- und Beratungsaufgaben und bleibt wichtiger Akteur bei der Einführung und Etablierung von „Mephisto/UKE“. Ein weiteres Antragsziel ist die bisher nur im Rahmen eines Projekts der ÄZB entwickelten Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz dauerhaft im Curriculum zu verankern. Dazu sollen auf den student-life-cycle ausgerichtete Lehrveranstaltungen konzipiert und durch E-Learning-Module ergänzt werden.

Die ÄZB ist auch in ein weiteres E-Learning-Projekt eingebunden. Unter Federführung der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (SUB) werden die ÄZB und andere wissenschaftliche Bibliotheken Hamburgs in den kommenden zwei Jahren eine innovative Rechercheplattform aufbauen. Benutzer werden zur Erschließung und Kommentierung der verzeichneten Literatur aufgerufen. Empfehlungsdienste helfen bei der Ermittlung relevanter Quellen. In eigenen Benutzerkonten gespeicherte Literaturlisten können öffentlich sichtbar gemacht werden. Der herkömmliche Bibliothekskatalog erhält damit eine soziale Funktion und wird außerdem mit einer offenen Schnittstelle zum Export von bibliografischen Daten in andere Umgebungen, zum Beispiel E-Learning-Plattformen, Weblogs oder Social-Bookmarking-Dienste, ausgestattet. Das Projekt mit dem Arbeitstitel "Beluga" (http://beluga.sub.uni-hamburg.de/) wird ebenfalls aus ELCH-Mitteln finanziert.

Interne ÄZB-Kommunikationsplattform

Ein weiterer Gewinn aus der Mitarbeit von ÄZB-Mitarbeitern an dem UKE-E-Learning-Projekt ist ein Spezial- und Detailwissen in der Anwendung der LMS-Software Moodle. Übertragen auf die tägliche Bibliotheksarbeit resultierte daraus das E-Learning-Modul: Interne ÄZB-Kommunikationsplattform. Diese beinhaltet eine neue Startseite für Mitarbeiter und Studenten, die zentral verschiedene Werkzeuge bereitstellt, um den internen Informationsfluss und die tägliche Bibliotheksarbeit zu unterstützen.

Ausgangssituation

Die ÄZB war in einer relativ kurzen Zeitspanne von einer Bibliothek mit einer Handvoll Mitarbeitern zu einer großen Zentralbibliothek im UKE in einem 4-stöckigen Gebäude mit nunmehr 28 Mitarbeitern herangewachsen. Was man sonst „schnell über den Flur“ erledigen konnte, funktionierte nicht mehr von Etage zu Etage. Der Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Informationsfluss, nach einem entsprechenden Informationsmedium war drängend. Dabei war die Problematik die zahlreichen Teilzeitkräfte auf den Stand der Dinge zu bringen nur ein Teilaspekt.

Weiterhin ergab die Bibliotheksarbeit eine große Anzahl von Arbeitsanleitungen, Formularen, Prozessbeschreibungen, Protokollen der Dienstbesprechungen, die in den verschiedenen physischen und digitalen Ordnern und Verzeichnissen nur jeweils einem Teil der Belegschaft zugänglich war. Der Bedarf diese Dokumente allen Mitarbeitern, jederzeit, mit einer einfachen Suche verfügbar zu machen, führte zum Aufbau einer Datenbank.

Wie konnte man das in einem E-Learning-Modul realisieren?

Bei der Realisierung des Moodle-Moduls ÄZB-Kommunikationsplattform lag der Schwerpunkt auf der Einrichtung einer Seite, die alle zur täglichen Bibliotheksarbeit nötigen Links, Werkzeuge und Dokumente enthält oder darauf verweist. Diese sollte als Startseite auf jedem Mitarbeiter-PC integriert sein und ein zentraler Ausgangspunkt für jede Art von Recherche und Kommunikation innerhalb der Bibliothek werden. Den besonderen Mehrwert eines E-Learning-Moduls, interaktive Einheiten bereitzustellen, wurde genutzt, um die Mitarbeiter in einen kontinuierlichen Aufbau der Inhalte einzubeziehen. Jeder Mitarbeiter hat nun die Möglichkeit eigene Datenbankeinträge zu erstellen oder die seiner Kollegen zu kommentieren. Gefragt ist auch die Mitarbeit bei der Weiterführung der FAQs und beim inhaltlichen Aufbau der abteilungsspezifischen Bereiche. Dieses Modul lebt und wächst durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Werkzeuge.

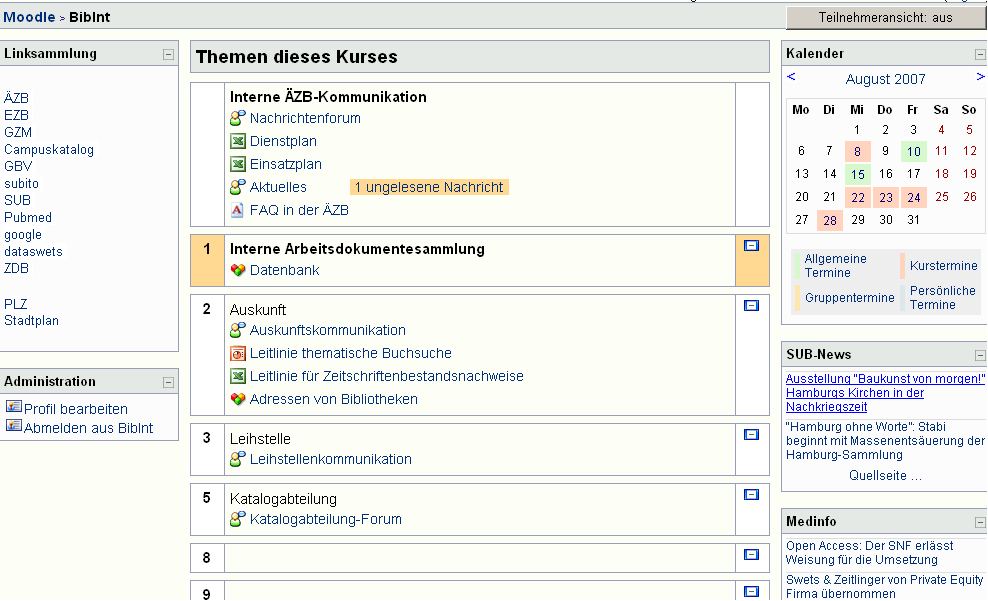

Eingangsseite

Die Eingangsseite (Abbildung 2 [Abb. 2]) enthält 3 Themenblöcke: In der linken Spalte findet man neben der speziellen ÄZB-Linksammlung auch weitere Blöcke mit der Auflistung aller Kursteilnehmer (=Mitarbeiter) und einer Zusammenfassung aller Aktivitäten. Die mittlere Spalte enthält die eigentlichen Inhalte wie Zugang zu allen Foren, Links zu den Dienstplänen, den FAQs in der ÄZB, die Interne Arbeitsdokumentesammlung und weitere Themenblöcke zu den einzelnen Abteilungen.

Abbildung 2: Eingangsseite der Kommunikationsplattform

Die rechte Spalte informiert über Termine, neueste Forenbeiträge und enthält den RSS-Feed der SUB und von MedInfo.

Werkzeuge im Einzelnen

Zur Organisation und Verstärkung des Informationsflusses bietet die ÄZB-Kommunikationsplattform folgende Werkzeuge an:

- Nachrichtenforum

- Foren zum Austausch unter den Kollegen

- Abstimmungen/Meinungsbildung

- RSS-Feeds

- Blogs (noch nicht genutzt)

Jedes dieser Werkzeuge allein erreicht keinen umfassenden Informationsgrad, aber jeder Mitarbeiter bekommt die Möglichkeit an den Diskussionen passiv oder aktiv teilzuhaben. Aktuelle Meldungen können über das Nachrichtenforum versandt werden. Und der Blick über den Tellerrand der eigenen Bibliothek kann tagesaktuell über RSS-Feeds aus dem Blog der SUB und MedInfo erfolgen.

Für einige Mitarbeiter war das Verfassen von Forenbeiträgen zunächst mit Schwellenangst verbunden, bis die Vorzüge der Foren, Informationen unkompliziert zu verbreiten, Projekte und Tagesordnungen vorzubereiten und mit ganzen Abteilungen unabhängig von deren Dienstzeiten zu kommunizieren, in der täglichen Arbeit deutlich wurden. Hierfür ist auf der einen Seite ein allgemeines Nachrichtenforum eingerichtet worden und für die Spezialthemen jeweils ein abteilungsspezifisches Forum. Alle Beiträge der Foren werden zudem direkt an den E-Mail-Account der Teilnehmer weitergeleitet. So ist gewährleistet, dass auch nicht eingeloggte Adressaten über aktuelle Nachrichten informiert werden (Abbildung 3 [Abb. 3]).

Datenbank – Dokumentesammlung mit Volltextsuche

Die Datenbank „Interne Arbeitsdokumente“ dient der Zusammenführung aller bislang an verschiedenen Stellen aufbewahrten bibliotheksinternen Dokumente. Diese werden dort erfasst, kategorisiert, verschlagwortet und abgelegt. Über eine Volltextsuche sind alle Dateien voll durchsuchbar und mit einem Stichwort können Dokumente aus unterschiedlichen Sachzusammenhängen zu einem Gesamtbild zusammengeführt werden. Geplant ist zukünftig auch wichtige, nur in Papierform vorhandene Dokumente zu digitalisieren und in die Datenbank zu integrieren. Jeder Mitarbeiter kann in der Datenbank suchen und eigene Dokumente einfügen. Die Struktur der Datenbankeinträge umfasst Felder wie Kategorie und freies Schlagwort zur inhaltlichen Erschließung, auch Formalia wie Protokoll oder Formular werden erfasst und suchbar gemacht. Die Einzelansicht gestattet die Sicht auf das gesamte Dokument und bietet den Link zur Originaldatei.

FAQ in der ÄZB

Ergänzend zu der Datenbank, mit zum Teil sehr ausführlichen Informationen, beruht das Angebot in den FAQs in Leihstelle und Auskunft auf der Idee, zu schwierigen oder neuen Begriffen eine kurze Definition und die Besonderheiten im Umgang damit in der ÄZB zu dokumentieren. Besonderen Nutzen soll das Glossar bei Anfragen in der Leihstelle und Auskunft erbringen, da man darin schnell eine passende Antwort findet.

Szenario: Ein Student fragt in der Leihstelle, ob er seinen USB-Stick in der Bibliothek nutzen kann. Unter dem Stichwort USB-Stick findet der Mitarbeiter eine kurze Definition und die Information, dass USB-Sticks in der ÄZB zum download von Dateien genutzt werden können, aber keine Office-Programme zum Weiterbearbeiten auf den Benutzerplätzen vorhanden sind.

Die FAQ können durchsucht werden oder nach den Kriterien „Alphabet“, „Kategorie“, „Datum“ und „Autor/in“ gelistet werden. Jeder Mitarbeiter kann mit der Funktion „Neuen Eintrag anlegen“ ihm wichtig erscheinende Begriffe hinzufügen oder bestehende Einträge kommentieren.

Dateien und Links

Elementar ist die Einbindung einer Linksammlung mit den für alle Mitarbeitern relevantesten Direktlinks und das Angebot direkt auf grundlegende Dateien zuzugreifen wie Dienstplan, Urlaubsplan usw. Zur Vervollständigung des Angebotes gehört auch eine Adressdatenbank mit den Kontaktdaten der am häufigsten frequentierten Bibliotheken oder anderer Geschäftspartner.

Kalender (allgemein, persönlich)

Die Funktionen des Kalenders werden genutzt um allgemeine Termine, Interne ÄZB-Kommunikationstermine, Abteilungstermine oder persönliche Termine für alle Mitarbeiter öffentlich zu machen und seine eigenen Termine zu verwalten. Z.B. die Reservierungen des Multi-Media-Raumes, in dem die meisten Schulungen und Präsentationen stattfinden, werden über die Kalenderfunktion getätigt. So entsteht aus UKE-weiten, ÄZB-weiten, abteilungsrelevanten und persönlichen Terminen für jeden Mitarbeiter ein maßgeschneiderter Terminplan.

Abteilungsspezifische Themenblöcke

Um auch für die einzelnen Abteilungen und deren besondere Anliegen Raum in der ÄZB-Kommunikationsplattform zu schaffen, wurde innerhalb der mittleren Spalte für jede Abteilung ein abteilungsspezifischer Themenblock eingerichtet, in dem ein Abteilungsforum, Links auf wichtige Dokumente oder Datenbanken (z.B. Adressendatenbank im Block Auskunft) eingestellt werden können. Die Abteilungsleiter können auch redaktionell in die Gestaltung dieser Blöcke eingreifen und folgende Aktivitäten integrieren:

- Foren

- spezielle Links

- spezielle Dateien

- Wikis

- Sitzungsvorbereitung

- Abstimmungen

Erfahrungen und Aussichten

Für einige Mitarbeiter ist die Schwellenangst sich derart öffentlich in einem E-Learning-Kurs zu bewegen und Aussagen oder Kommentare zu machen noch sehr groß. Um diesem entgegen zu wirken, sind sehr frühzeitig Schulungen zum Kennenlernen der neuen Möglichkeiten durchgeführt worden. Danach sind sämtliche Neuerungen, Nachrichten und Informationen über die ÄZB-Kommunikationsplattform verbreitet worden. In diesem Moment fingen auch die ersten Diskussionen in den Foren an. Und die Kommunikationsplattform fing an zu wachsen.

Prinzipiell ist es günstig den Personalrat sehr frühzeitig in die Planung mit einzubeziehen, da dieser grundsätzlich bei der Einrichtung neuer Arbeitswerkzeuge mitbestimmungspflichtig ist. Das erbringt den Vorteil, dass man eventuellen Problemen frühzeitig ausweichen kann. Eine gemeinsam erarbeitete Dienstvereinbarung regelt dann auch die Rechte und Pflichten der Vorgesetzten und Mitarbeiter beim Umgang mit einer solchen Kommunikationsplattform.

Ein wunderbarer Nebeneffekt der Nutzung der Kommunikationsplattform ist eine Schulung und Übung für die Bibliotheksmitarbeiter im LMS. Sie lernen grundlegende Web 2.0-Techniken kennen und werden dadurch auch kompetenter in den Auskünften zur Nutzung von „Mephisto/UKE“.

Es ist vorstellbar, dass die Interne ÄZB-Kommunikationsplattform als ein UKE-weites Pilotprojekt für andere Institute, Kliniken und Forschungsgruppen (eventuell auf einer seperaten Moodle-Instanz) fungieren kann.

Literatur

[1] Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken. 2001. http://www.wissenschaftsrat.de/texte/4935-01.pdf[2] Kleimann B, Wannemacher K. E-Learning an deutschen Hochschulen: von der Projektentwicklung zur nachhaltigen Implementierung. Hannover: HIS; 2004.

[3] Breiter A, Fischer A, Kubicek H. E-Learning braucht E-Administration. Hochschulwesen. 2005;5:175-80.

[4] Wollatz M, Münch-Harrach D, Sunderbrink N, Peimann CJ, Handels H. Einführung einer E-Learning-Plattform für die medizinische Lehre am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. GMS Med Inform Biom Epidemiol. 2006;2(3):Doc24. Online verfügbar unter: http://www.egms.de/en/journals/mibe/2006-2/mibe000043.shtml.

[5] Riemer M, Hampe W, Wollatz M, Peimann C, Handels H. Erste Erfahrungen mit der eLearning-Plattform Moodle im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Evaluationsergebnisse im Querschnittsfach Medizinische Informatik und der Biochemie. In: Kundt G, Bernauer J, Fischer M, Haag M, Klar R, Leven J, Matthies H, Puppe F, Hrsg. eLearning in der Medizin. Proceedings, CBT 2007, Rostock. 2007. S. 235-46.

[6] Degkwitz A. Neue Organisations- und Geschäftsmodelle für die Informations- und Medienversorgung. In: Lülfing D, Hrsg. 95. Deutscher Bibliothekartag in Dresden 2006. Netzwerk Bibliothek. Frankfurt am Main: Klostermann; 2007. S. 193-203.