[Vacuum assisted closure technique (VACT): indications and contraindications]

Julia Seifert 1Axel Ekkernkamp 1

1 Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Unfallkrankenhaus Berlin, Deutschland

Abstract

Vacuum assisted closure techniques (VACT) lead to an easier handling with chronic wounds and large soft tissue defects in septic surgery. On the other hand, VACT caused plastic surgery techniques to be forgotten. In the following we would like to discuss indications (chances) and contraindications (limits) of VACT.

Keywords

vacuum assisted closure technique, soft tissue defect, plastic surgery

Einleitung

Die Verwendung von Vakuumverbandtechniken in der ambulanten und stationären Behandlung von Patienten ist weit verbreitet und ist z.B. beim diabetischen Fußsyndrom erfolgversprechend [1]. Nach einer Phase der euphorischen Anwendung bei chronischen Wunden, Weichteilverletzungen und -defekten, offenen Frakturen, Verbrennungen und anderen Indikationen [2], z.B. im Bereich der Abdominalchirurgie, hat sich – zum einem unter dem Druck der Ökonomie, zum anderen aufgrund eines nach wie vor fehlenden Nachweises einer deutlichen Überlegenheit dieser Methode gegenüber anderen Verbandtechniken – der Einsatz jedoch reduziert. Zugleich wird die Notwendigkeit weiterer RCT-Studien hervorgehoben [2], [3], [4]. Speziell für den Bereich der septischen Unfallchirurgie kann konstatiert werden, dass aus der zunächst sehr breiten Anwendung eines bestechenden Prinzips der kontinuierlichen Wundsäuberung und Durchblutungsförderung im Laufe des Einsatzes der Vakuumverbandtechniken die Erkenntnis gewonnen wurde, dass sowohl Chancen als auch Grenzen für diese Technik bestehen. Deshalb sollen die Indikationen, aber auch die Limitationen der Vakuumverbandtechnik einer kritischen Wertung unterzogen werden.

Abwägung der Vor- und Nachteile und der sich daraus ergebenden Indikationen und Einsatzmöglichkeiten

Es hat sich bewährt, dass ärztlicherseits der Prozess der Behandlung oft langwieriger Wund- und Weichteilprobleme aktiver gesteuert wird, wozu gehört, die Wunde und deren Heilungspotenz regelmäßig und in kurzfristigen Abständen zu beurteilen, die Risikofaktoren des Patienten zu (er-)kennen und zu therapieren sowie alternative Therapiemethoden zu beherrschen.

Das Konzept muss also sein, den Patienten und sein Problem zu evaluieren, wiederholt zu re-evaluieren, um ihn situationsgerecht und individuell zu behandeln, was die Anwendung des Vakuumverbandes nicht ausschließt, sie aber auch nicht zwangsläufig bedingt.

Wirksam für einen zumindest vorübergehenden Einsatz eines Vakuumverbands sind

- die kontinuierliche Wundsäuberung großflächiger oder stark sezernierender Wunden

- die Vermeidung täglicher schmerzhafter Verbandwechsel bei großen und tiefen Weichteildefekten sowie

- die Sicherung von Meshgraft-Plastiken.

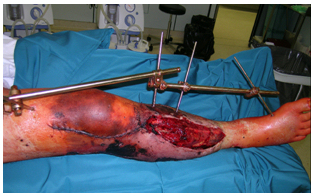

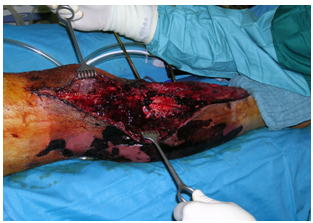

Die Anwendung der Vakuumverbandtechnik entbindet uns jedoch nicht von der Sorgfaltspflicht, die Wunden, insbesondere die septischen und kontaminierten Wunden, chirurgisch zu säubern und Nekrosen und minder durchblutetes Gewebe radikal zu entfernen (Abbildung 1 [Abb. 1], Abbildung 2 [Abb. 2], Abbildung 3 [Abb. 3], Abbildung 4 [Abb. 4]), um so die Weichteile für eine spätere Deckung zu konditionieren und um zu vermeiden, dass Erreger auf unbelebtem oder verschmutztem Gewebe zu Infektionen führen.

Abbildung 1: Männlich, 42 Jahre. Z.n. Quetschtrauma. Verlegung aus anderem Krankenhaus zur weiteren Therapie. Lt. Epikrise erfolgte bereits mehrfaches radikales Debridement der Weichteile. Befund nach Abnahme des Verbands.

Abbildung 2: Nach Wunderöffnung finden sich noch ausgedehnte Nekrosen der Haut, der Subcutis und der Muskulatur.

Abbildung 3: Nekrotische Muskulatur wird entfernt.

Abbildung 4: Radikales Debridement im Sinne der Tumorchirurgie. Belassen werden kann nur sicher vitales Gewebe.

Als Kontraindikation für die Anwendung von Vakuumverbänden sehen wir

- freiliegende Gefäße

- infiziertes Gewebe und

- Nekrosen.

Sicher ungeeignet für eine definitive Vakuumverbandtherapie zur sekundären Wundheilung sind

- freiliegender Knochen

- freiliegendes Osteosynthesematerial und

- freiliegende Sehnen.

In den letztgenannten Situationen kann die Vakuumverbandtechnik bestenfalls kurzfristig angewandt werden, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine plastische Deckung mit vitalem Gewebe (Lappenplastik) durchgeführt wird. Diese sollte möglichst innerhalb eines Zeitraumes von 5 d erfolgen, um ein Austrocknen und eine mikrobielle Kontamination der Wunde zu verhindern.

Neben alternativen Verbandsmaterialien wie

- granulationsfördernde Kunsthaut

- Polyvinylschwamm ohne Sog

- Kolloidverbände und

- adhäsionsvermeidenden Auflagen

sollte das chirurgische Repertoire einige Techniken der plastischen Deckung umfassen, um individuelle Behandlungskonzepte erstellen zu können. Hierzu gehören

- fasziocutane Verschiebelappen (Abbildung 5 [Abb. 5], Abbildung 6 [Abb. 6], Abbildung 7 [Abb. 7], Abbildung 8 [Abb. 8]) und

Abbildung 5: 3° offene Calcaneusfraktur mit verbliebenem rundlichem Weichteildefekt der medialen Ferse

Abbildung 6: Präparation eines Suralislappen (fasciokutane Lappenplastik) zur Defektdeckung

Abbildung 7: Defektdeckung mit Suralislappen. Die Entnahmestelle wird gemesht.

Abbildung 8: Ergebnis nach 3 Monaten: vollständige belastungsfähige Einheilung des Transplants

- lokale Muskellappenplastiken (Abbildung 9 [Abb. 9], Abbildung 10 [Abb. 10], Abbildung 11 [Abb. 11], Abbildung 12 [Abb. 12], Abbildung 13 [Abb. 13]).

Abbildung 9: Verlegung aus anderem Krankenhhaus: 3° offene Fraktur mit deperiostiertem, avitalen Knochen. Bisher Vakuumtherapie über 4 Wochen. Mischbesiedelung mit Pseudomonaden, E. coli und S. aureus

Abbildung 10: Verkürzung und Segmentresektion mit retrograder Arthrodese. Kombinierte Muskelschwenklappenplastik mit M. soleus und M. peroneus brevis

Abbildung 11: Primäre Meshgraft Deckung der Lappenplastik

Hierdurch lässt sich ein großer Teil der Wunden und Defekte einfach und in der Regel problemlos definitiv decken. Ist der Defektbereich zu groß für einen lokalen Lappen, muss eine freie Lappenplastik in Erwägung gezogen werden. Entsprechende sächliche Voraussetzungen sowie Kenntnisse und Fähigkeiten in der mikrochirurgischen Präpariertechnik und der Nachbehandlung sind notwendig. Aus unserer Sicht gehören die Lappentransplantationen (freie Lappenplastik) in die Hand erfahrener plastischer und septischer Chirurgen.

Schlussfolgerungen

Im Ergebnis der Auswertung unserer klinischen Erfahrungen lässt sich ableiten, dass die temporäre Vakuumtherapie bei großen, stark sezernierenden Wunden zur Vorbereitung auf eine definitive plastische Deckung sowie zur Sicherung von Meshgraft-Plastiken sinnvoll sein kann. Allerdings müssen die Indikation und die Dauer der Vakuumtherapie immer individuell geplant und in kurzen Abständen überprüft werden. Eine definitive Vakuumtherapie sehen wir nur dann als indiziert ist, wenn keine alternative Defektdeckung möglich oder der Patient inoperabel ist.

Folgt man diesem Konzept einerseits unter Einbeziehung der Vakuumverbandtherapie, andererseits der plastisch-chirurgischen Deckungsmöglichkeiten, lassen sich der überwiegende Anteil der Weichteilinfekte und -defekte erfolgreich therapieren.

Literatur

[1] Armstrong DG, Lavery LA. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2005;366(9498):1704-10. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67695-7[2] Ubbink DT, Westerbos SJ, Evans D, Land L, Vermeulen H. Topical negative pressure for treating chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev. 2008;(3):CD001898.

[3] Gregor S, Maegele M, Sauerland S, Krahn J, Peinemann F, Lange S. Negative pressure wound therapy: A vacuum of evidence?. Arch Surg. 2008;143(2):189-96. DOI: 10.1001/archsurg.2007.54

[4] Holle G, Riedel K, von Gregory H, Gazyakan E, Raab N, Germann G. Vakuumtherapie: Aktueller Stand der Grundlagenforschung. Unfallchirurg. 2007;110(6):490-504. DOI: 10.1007/s00113-007-1267-x

[5] Willy C. Die Vakuumtherapie: Grundlagen, Indikationen, Fallbeispiele, praktische Tipps. Ulm: Anne Lindqvist; 2005.