[Licensed physicians – competent physicians?]

Wolfgang ?chsner 1Johannes Forster 2

1 Universit?tsklinikum Ulm, Abteilung Kardioan?sthesiologie, Ulm, Deutschland

2 St. Josefskrankenhaus (Akademisches Lehrkrankenhaus der Universit?t Freiburg), Abteilung f?r Kinder- und Jugendmedizin, Freiburg, Deutschland

Abstract

Background: Competency-based curricula define their educational goals according to profession-specific roles and competencies. Thus, this type of curricula is outcome-oriented, in contrast to the traditional German curricula, which are mainly procedure-oriented. This study investigates the new licensure legislation in Germany, mandatory for all medical faculties, to see if it allows the development of competency-based curricula.

Methods: For the first step we clustered all demands to roles. In step two we transformed the procedure-oriented demands into outcome-oriented competencies, according to the 6 roles found, pursuing strictly the wording of the law.

Results: Although the principal goals in the new German licensure law are outcome-oriented, namely three abilities of a certified physician, still the majority of requirements and demands remain procedure-oriented. Clustering resulted in the following six roles: medical expert, health advocate, teamworker, manager, representative of the medical profession and, life-long learner. The relevant competencies for the six roles, we could derive from the standards set by the law.

Conclusion: We were able to show that the new German licensure order comprises a useful framework for the development of outcome-oriented, competency-based curricula.

Keywords

German licensure law for physicians, competency-based curricula, roles, competencies

Einleitung

Ein Krankenhausarzt, der seinen Alltag so beschreibt: „Ich komme mir vor wie ein Zehnk?mpfer: Patienten, Visiten, DRGs, Angeh?rige, Studenten - und lesen soll ich auch noch!", ist keine Seltenheit. Auf diesen Zustand bereitet das Studium offensichtlich nicht vor. Bestimmte Rollen m?ssen kompetent ausgef?llt werden, um als Arzt erfolgreich t?tig zu sein zu k?nnen.

Eine Hilfe in solchen Situationen sind Rollenmodelle, Kollegen, bei denen die gegl?ckte Erf?llung der Rolle, die erlebte Kompetenz abgeschaut werden kann. Diese implizit-deduktive Ausbildung geschieht zuf?llig, ungepr?ft und individuell.

Kompetenzerwerb kann aber auch das explizite Lernziel von Ausbildungsg?ngen sein. Im schulischen Bereich ist der neue Baden-W?rttembergische Lehrplan ein Beispiel (http://www.bildungsstandards-bw.de). T?tigkeitsrelevante Kompetenzen entstehen als Lernziele auf der Basis von Wissen, von Fertigkeiten und von Haltungen, fallen w?hrend des Berufslebens aber nicht dem Vergessen und der Alterung anheim. Diesem Gedanken folgend sind ergebnisorientierte, kompetenzbasierte Curricula f?r die medizinische Ausbildung entwickelt worden. Dazu geh?ren das outcome project des Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) [1], das Ausbildungprojekt der Universit?t Dundee/Schottland [2]), auch folgt z. B. die Facharztweiterbildung in Kanada diesem Prinzip [3], [4]).

Das Beispiel zu Beginn der Einleitung zeigt, dass eine kompetenzbasierte Ausbildung der k?nftigen Arztgenerationen intuitiv plausibel erscheint. In der neuen deutschen Approbationsordnung f?r ?rzte vom 27. Juni 2002 (?AppO) [5] werden jedoch Ausbildungsziele nicht explizit in Form von berufsrelevanten Rollen und zugeh?rigen Kompetenzen wiedergegeben. Wir haben daher die neue ?AppO daraufhin untersucht, inwieweit die in ihr festgeschriebenen Anforderungen Rollen und Kompetenzerwartungen als Ausbildungsziele der k?nftigen Absolventen implizieren. Diese wiederum k?nnten dann Grundlage der Entwicklung kompetenzbasierter Medizin-Curricula in Deutschland sein.

Der Ist-Zustand: die neue ?AppO als Mosaik aus ergebnisorientierten und prozessorientierten Festschreibungen

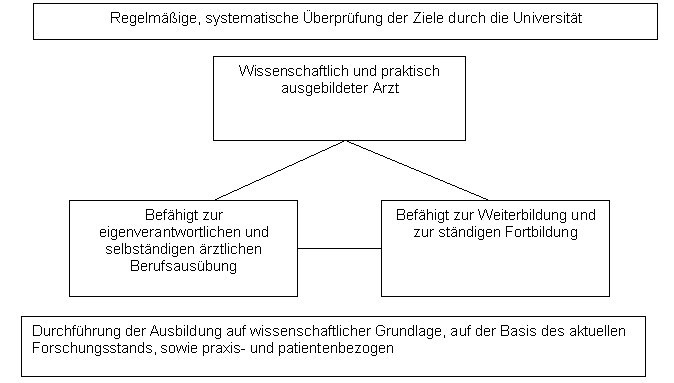

In ?1 der neuen ?AppO wird im ersten Satz als Ziel der ?rztlichen Ausbildung „der wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt" genannt, der „zur eigenverantwortlichen und selbst?ndigen ?rztlichen Berufsaus?bung, zur Weiterbildung und zu st?ndiger Fortbildung bef?higt ist" (Abbildung 1 [Abb. 1]). Diese drei „Outcomes" stellen insofern ein Novum dar, als in der vorher g?ltigen Approbationsordnung solche Charakteristika als Zielvorgabe nicht benannt waren. Die „alte" Approbationsordnung hatte zwar durchaus auch festgelegt, welche F?higkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen das Studium der Humanmedizin zu vermitteln habe. Prinzipiell nimmt aber die neue ?AppO mit der generellen Zielvorgabe des Arztbildes einen Paradigmen-Wechsel vor: weg von Lehr-Zielen (die Lehrende in einem Studiengang den Studierenden vermitteln sollen) hin zu Lern-Zielen (die schlussendlich und ?berpr?fbar vom Lernenden erreicht werden sollen), und damit weg von der Prozessorientierung hin zur Ergebnisorientierung.

Die neue ?AppO hat also einen ersten Schritt zum Aufbau outcome-orientierter Curricula getan, folgerichtig ist auch ein Passus vorhanden, der die Universit?ten verpflichtet, das Erreichen der Lernziele regelm??ig und systematisch zu ?berpr?fen (Abbildung 1 [Abb. 1]).

Im weiteren werden in ?1 ?AppO in traditioneller, prozessorientierter Weise wieder eine Reihe von Lehr-Zielen benannt, kenntlich an Formulierungen wie: „Die Ausbildung soll (...) vermitteln", „beinhalten", f?rdern" [5].

Die Festschreibung der Basis, auf der das Studium lehrerseitig durchzuf?hren ist, ist ebenfalls in prozessorientierter Weise erfolgt: die Ausbildung wird auf „wissenschaftlicher Grundlage", bezogen auf den „aktuellen Forschungsstand" sowie „praxis- und patientenbezogen" durchgef?hrt (Abbildung 1 [Abb. 1]).

In ?28 ?AppO ist dann wieder eine klare Ausrichtung hin zur Ergebnisorientierung festzustellen: Hier wird (ebenfalls ein Novum im Vergleich zur „alten" ?AppO) festgelegt, welche F?higkeiten und Fertigkeiten der Absolvent im Zweiten Abschnitt der ?rztlichen Pr?fung nachzuweisen hat. Diese Anforderungen m?ssen als relativ detaillierte Erg?nzung der in ?1 ?AppO getroffenen Festschreibungen gewertet werden.

Der Soll-Zustand: Transformation in ein ergebnisorientiertes Kompetenzprofil

Das Novum und das Erfolgsrezept ergebnisorientierter, kompetenzbasierter Curricula liegt darin, dass zun?chst das zu erzielende Ergebnis definiert wird und sich der Ausbildungsprozess danach zweckm?ssig ableitet. Idealerweise legen alle am resultierenden Berufsbild Interessierten („stakeholders") gemeinsam fest, welche Rollen im angestrebten Berufsbild enthalten sein sollen, und durch welche Kompetenzen sich diese Rollen auszuzeichnen haben. Es wird also gefragt: „Welche Kompetenzen muss ein Repr?sentant des angestrebten Berufs/ein Absolvent eines bestimmten Ausbildungsgangs aufweisen, um die Anforderungen an den Beruf bestehen zu k?nnen?"

Sind die gew?nschten Kompetenzen ermittelt, ist dann in einem zweiten Schritt der Prozess festzulegen, wie sie erworben und schlie?lich ?berpr?ft werden k?nnen.

Ziel unserer Arbeit ist es, alle in ?1 und ?28 der neuen Approbationsordnung f?r ?rzte festgeschriebenen Anforderungen (sowohl an den Studiengang Medizin, als auch an Pr?fungskandidaten und Absolventen) in ein umfassendes Kompetenzprofil zu transformieren. Das Ergebnis der Transformation soll insbesondere die Frage beantworten, ob auf der Basis der neuen ?AppO ein kompetenzbasiertes Curriculum gestaltet werden kann.

Methoden

Schritt 1: Clusterung der Anforderungen

Es wurden dabei zun?chst alle in ?1 der neuen ?AppO an den Ausbildungsgang gestellten Anforderungen w?rtlich exzerpiert und nach ihrer Zugeh?rigkeit zu m?glichen Rollen geclustert. Die Termini der Rollen, mit denen die Cluster ?berschrieben sind, sind in der ?AppO in dieser ausdr?cklichen Form nicht enthalten, sondern wurden von den Autoren in Anlehnung an die einschl?gige Literatur gew?hlt [3], [6].

Schritt 2: Entwicklung des ?rztlichen Kompetenzprofils

Weiter wurden die in ?1 der neuen ?AppO beschriebenen Anforderungen an den Studiengang, nach den Rollen-Clustern geordnet, in Schl?sselkompetenzen f?r den Studienabsolventen transformiert. Unter Ber?cksichtigung der Allgemeing?ltigkeit und der Verbindlichkeit der ?AppO sind die Autoren dabei so eng wie m?glich am Originaltext geblieben, selbst wenn manche der Schl?sselkompetenzen noch nicht umfassend und abschliessend erfasst sein m?gen. Wir haben diese Schl?sselkompetenzen dann durch die Bestimmungen der neuen ?AppO bez?glich des Inhalts des Zweiten Abschnitts der ?rztlichen Pr?fung (?28 ?AppO) erg?nzt und erweitert. Diese Bestimmungen sind im Vergleich zu den Bestimmungen aus ?1 ?AppO in vielen Punkten detaillierter, vor allem aber durchgehend ergebnisorientiert formuliert.

Ergebnisse und Diskussion

Rollen

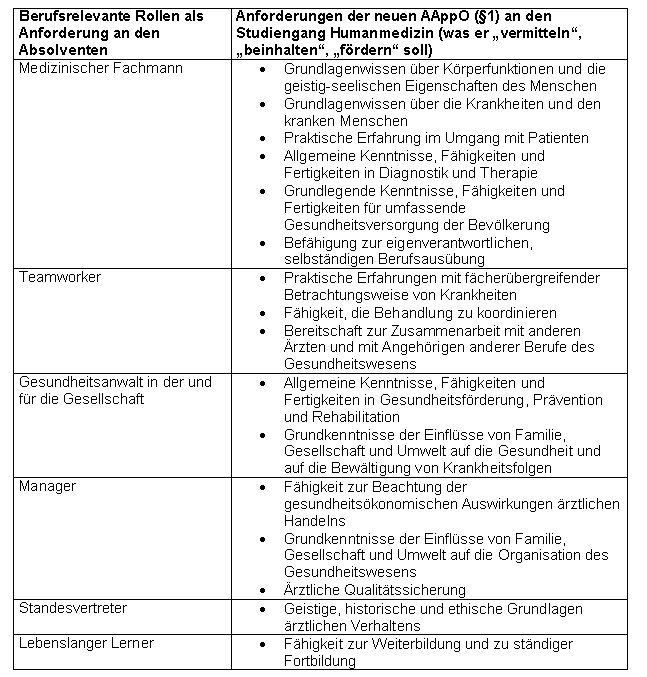

Es lie?en sich 6 Cluster bilden, die von uns mit folgenden Rollenbezeichnungen ?berschrieben wurden: Medizinischer Fachmann, Teamworker, Gesundheitsadvokat in der und f?r die Gesellschaft, Manager, Standesvertreter, lebenslanger Lerner. Die Ergebnisse der Clusterung sind in Tabelle 1 [Tab. 1] wiedergegeben.

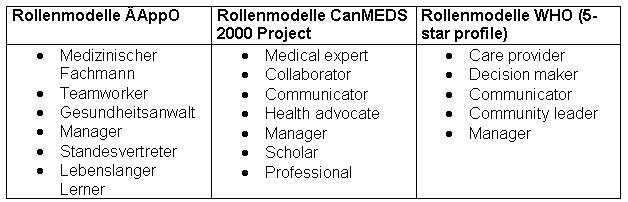

Weltweit gr??te Beachtung bez?glich kompetenzbasierter Curricula hat das CanMEDS 2000-Projekt gefunden [3]. Ebenfalls internationalen Anspruch erhebt das 5-Sterne-Modell der World Health Organization WHO [6]. Stellt man nun die Rollen dieser beiden internationalen Programme und die Rollen, die sich aus der Lehrzielclusterung der deutschen ?AppO ergeben, nebeneinander, so sind 2 Rollen aus den Vorgaben der ?AppO nicht direkt ableitbar: der „Kommunikator" und der „Professional" (Tabelle 2 [Tab. 2]).

Der Rolle des „Kommunikators" l?sst sich notd?rftig aus den Zielen „praktische Erfahrung im Umgang mit Patienten" und „Grundkenntnisse der Bew?ltigung von Krankheitsfolgen" konstruieren. Sie ist auch im Gedanken der Interdisziplinarit?t beim „Teamworker" anzutreffen. In der Tat gehen die Autoren davon aus, dass die Schl?sselkompetenzen der Rolle des „Kommunikators" von den Verfassern der deutschen Approbationsordnung nicht als eigenst?ndige Entit?t gesehen, sondern als Teilbereiche der ?brigen Rollen betrachtet wurden. Weiterhin fehlt das im angels?chsischen Bereich vorhandene Konzept der „therapeutischen Beziehung", welches wegen der in Deutschland erfolgten s?kularen Ausrichtung des Arztberufes auf die Naturwissenschaften im letzten Jahrhundert kein vordergr?ndiges Ausbildungsziel war.

Eine zweite Rolle im CanMEDS 2000 Project, die sich in dieser expliziten Form aus der deutschen ?AppO nicht elaborieren l?sst, ist die Rolle des „professional". Kriterien f?r professionelles Verhalten sind in verschiedenen Publikationen erschienen; es handelt sich um Eigenschaften wie Altruismus, Verpflichtetsein auf hohe ethische und moralische Standards, Zuverl?ssigkeit, Integrit?t, Streben nach Exzellenz, Selbstkritik, Selbstwahrnehmung und Selbstentwicklung, Verantwortungsgef?hl sich selbst und anderen gegen?ber [7], [8]. Am ehesten lie?e sich noch die Rolle des „Standesvertreters" zuordnen (Kompetenz: „Agiert auf dem Boden der geistigen, historischen und ethischen Grundlagen ?rztlichen Verhaltens"). Auch der Aspekt der „Qualit?tssicherung" oder die „F?higkeit zur Weiterbildung und zur st?ndigen Fortbildung" stellen Teilmengen aus den Kompetenzen eines „professional" dar. M?glicherweise hat das Problem der schwierigen ?berpr?fbarkeit der Professionalit?ts-assoziierten Kompetenzen [9] zu einem Verzicht auf die ausdr?ckliche Erw?hnung in der neuen ?AppO gef?hrt.

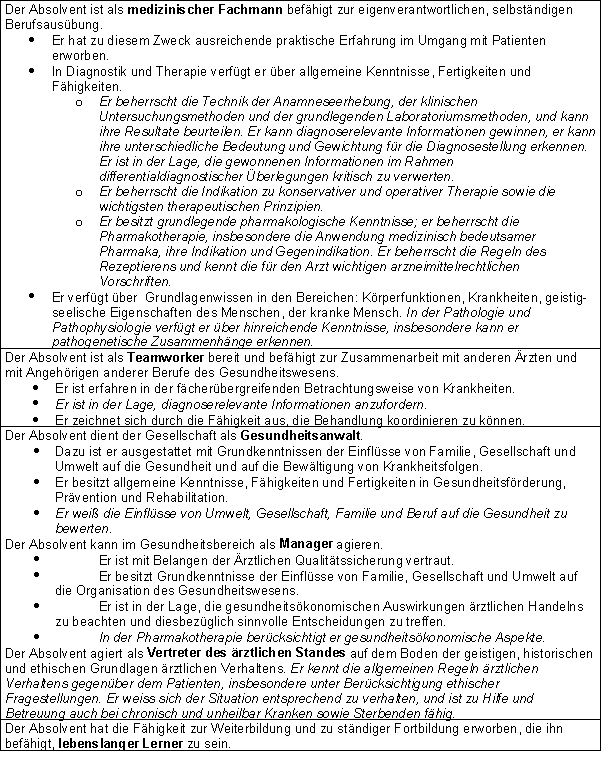

Kompetenzen

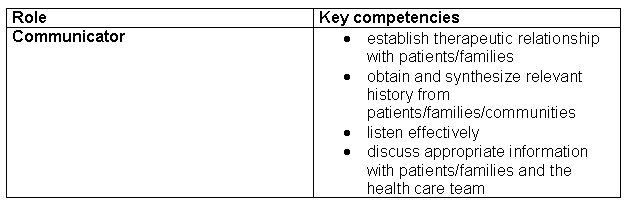

Die Vorgaben aus ?1 ?AppO und aus ?28 ?AppO liessen sich in ihrer Gesamtheit in Schl?sselkompetenzen f?r Absolventen des Studiengangs Humanmedizin transformieren. Tabelle 3 [Tab. 3] zeigt das von uns auf diese Weise erarbeitete Kompetenzprofil f?r die Studienabsolventen. Das Kompetenzprofil enth?lt alle aus der neuen ?AppO ableitbaren Schl?sselkompetenzen. Als Matrix f?r den Aufbau kompetenzbasierter Curricula erscheint es durchaus geeignet, auch wenn die Gesamtkompetenzen der einzelnen Rollen durch die neue ?AppO sicher noch nicht vollst?ndig erfasst sind. Um den Erwerb der Kompetenzen schlie?lich sinnvoll ?berpr?fen zu k?nnen, m?ssten in einem weiteren Schritt die aus der ?AppO abgeleiteten Kompetenzen durchgehend so umformuliert werden, dass sie in Gestalt einer echten, ?berpr?fbaren T?tigkeit des Absolventen festgelegt sind. Ein Beispiel hierf?r ist in Tabelle 4 [Tab. 4] zu finden: Die Kompetenzen des „communicator" werden hier als echte T?tigkeiten formuliert („was tut der Absolvent?") und nicht als potentielle F?higkeiten („womit ist er vertraut, was ist ihm bewusst, etc.?"). Der Gestaltungsspielraum, den die neue ?AppO den Fakult?ten im Bereich der Pr?fungen w?hrend des Studiums einr?umt, er?ffnet diesbez?glich neue Perspektiven.

Gestaltungsspielraum wird den Fakult?ten auch in der Frage ?berlassen, auf welche Rollen und auf welche Schl?sselkompetenzen sie besonderen Wert legt. Auch die Hinzunahme weiterer Rollen, etwa der des „Forschers", und entsprechender Kompetenzbeschreibungen ist sicher vorstellbar. Insofern ist die relative „Offenheit" der neuen Approbationsordnung sinnvoll.

Fazit

Die neue Approbationsordnung f?r ?rzte in Deutschland ist als Grundlage f?r kompetenzbasierte Curricula n?tzlich. Sie gibt inhaltlich die Grundlage f?r 6 Rollenmodelle und entwirft damit ein ganzheitliches Arztbild, das einen hohen, internationalen Standards gen?genden Anspruch hat. Allerdings sind die zugeh?rigen Schl?sselkompetenzen noch nicht durchg?ngig ergebnisorientiert formuliert. Wie unsere Arbeit zeigt, lassen sich diese Schl?sselkompetenzen aus den Vorgaben der neuen ?AppO aber herleiten. Die Darstellung der hergeleiteten Schl?sselkompetenzen in einem umfassenden Kompetenzprofil erm?glicht es, auch Standard-Curricula in ergebnisorientierter kompetenzbasierter Weise zu entwickeln, ohne daf?r einen Modellstudieng?ngen nach ?41 ?AppO kreieren zu m?ssen. Dar?ber hinaus besteht im Rahmen der neuen ?AppO gerade bei Entwicklung kompetenzbasierter Curricula die M?glichkeit der Profilierung einzelner medizinischer Fakult?ten.

Literatur

[1] Accreditation Council for Graduate Medical Education. Chicago; c2001 [cited 2004 July 3]. Outcome Project reference list. Available from: http://www.acgme.org/outcome/comp/refList.asp[2] University of Dundee. Dundee; c2005 [cited 2004 July 3]. Undergraduate prospectus. Available from: http://www.dundee.ac.uk/prospectus/undergrad/courses/medicine.htm

[3] The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. CanMEDS Essential roles and key competencies of specialist physicians. Med Teach. 2000;22:549-554.

[4] The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Skills for the new millennium: report of the societal needs working group [report on the internet]. Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 1996. Available from: http://rcpsc.medical.org/canmeds/CanMEDS_e.pdf

[5] Bundesministerium f?r Gesundheit und Soziale Sicherung. Approbationsordnung f?r ?rzte. Bundesgesetzblatt. 2002;44(1):2405-2435. Available from: http://www.bmgs.bund.de/download/gesetze/gesundheitsberufe/approbation.pdf

[6] Boelen C. Medical education reform: the need for global action. Acad Med. 1992;67:745-749.

[7] Swick HM. Toward a normative definition of medical professionalism. Acad Med. 2000;75:612-616.

[8] Klein EJ, Jackson JC, Kratz L, Marcuse EK, McPhillips HA, Shugerman RP, Watkins S, Stapleton FB. Teaching professionalism to residents. Acad Med. 2003;78:26-34.

[9] Smith SR, Dollase RH, Boss JA. Assessing students' perfomances in a competency-based curriculum. Acad Med. 2003;78:97-107.