[Why surgical lectures are not attended – what should be changed?]

Berthold Gerdes 1Michael Schnabel 2

Vanessa Wennekes 3

Iyad Hassan 1

Katja Schlosser 1

Matthias Rothmund 1

1 Philipps-Universit?t Marburg, Klinik f?r Visceral-, Thorax- und Gef??chirurgie, Marburg, Deutschland

2 Philipps-Universit?t Marburg, Klinik f?r Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Marburg, Deutschland

3 Philipps-Universit?t Marburg, Fachschaft Humanmedizin, Marburg, Deutschland

Abstract

Aim of the study: Only a minority of fourth year medical students participate in surgical large lectures. The underlying causes are unknown. Strategies to ensure students? participation are lacking. The aim of our investigation was to evaluate why students do not participate large lectures in order to develop strategies to bring them back to the lecture hall.

Methods: Students and teachers of the Surgical Department of the medical University of Marburg were interviewed by a standardized questionnaire. Causes of absence and suggestions for improving the participation at the lectures were suggested for choice using a 7 point Likkert scale ranging from "very low" to "very high" agreement. In addition, interviews were animated to give free text answers. Additionally, an internal benchmarking with the best utilized lecture at the medical university was performed. To exclude low acceptance of lectures as a local problem, a survey among representative students from 27 of 35 German medical universities was also performed.

Results: Overall results showed a good agreement between students and teachers concerning their perceptions at surgical lectures. All 22 putative causes which may explain the low participation rate and all 16 but one suggested improvements showed no differences between students and teachers greater than two points on the Likkert scale. Both groups, the students and the teachers, are convinced that surgical lectures should be maintained. They recommended that excellent teaching should be rewarded. Several organizational nuisances, for example overlapping lectures, are pointed out to be the leading cause for to missing surgical lectures in Marburg. While students hesitate, teachers decided clearly that examinations are an essential part of the teaching strategy. The main differences between surgical and benchmarked lectures were attendance sheets and final examinations. According to information from other medical universities in Germany empty lecture halls are common.

Conclusion: Low participation in surgical lectures is a general problem. Nevertheless, lectures are desired by students and teachers. The interview of students and teachers of the Surgical Department of the medical University of Marburg outlined that the improvement of participation in surgical lectures has several conditions. In face of the introduction of the new approbation guidelines organisational nuisances should be avoided and joins of lectures of different departments is needed to avoid redundancies. Excellent teaching should be rewarded. The contents of surgical lectures need to be examined.

Keywords

surgical teaching, lectures, medical students, resources, surgical teaching sciences

Einleitung

Eine zunehmend wertvolle und begrenzte Ressource in der Ausbildung von Medizinstudierenden stellt die Arbeitskraft der Lehrenden dar [1], im klinischen Studium also ?rzte, die in der Krankenversorgung, der Forschung und der Lehre eingesetzt sind. Eine Gef?hrdung und Umschichtung zeitlicher Ressourcen resultiert f?r diesen Personenkreis heute insbesondere aus der ?berfrachtung der klinischen T?tigkeit mit nicht patientenbezogenen administrativen Aufgaben [2], deren Bew?ltigung heute bereits mit 160 Minuten pro Arzt und Arbeitstag in chirurgischen Kliniken einen bedeutenden Teil der t?glichen Arbeitszeit verbraucht [3], [4]. Gerade heute gilt es, die Verschwendung von Ressourcen zu erkennen und zu vermeiden. W?hrend in der Industrie eine Optimierung von Effektivit?t und Effizienz der Arbeitskraft ein selbstverst?ndliches Bestreben ist [5], [6], findet in der universit?ren Ausbildung von Medizinstudierenden m?glicherweise eine Verschwendung vorhandener Ressourcen statt. Ein eklatantes Beispiel hierf?r - und dies stellt nicht nur national ein Problem dar [7] - ist das wenig genutzte Angebot zahlreicher Vorlesungen. Sollte sich herausstellen, dass die Vorlesung eine nicht mehr zeitgem??e Unterrichtsform ist, weil sie von den Studierenden nicht genutzt wird, m?sste sie als Unterrichtsform gegebenenfalls abgeschafft und die freigesetzten Ressourcen in wirksame Lehre investiert werden.

Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, was nach Ansicht der Studierenden und der Lehrenden einer Chirurgischen Universit?tsklinik die Gr?nde f?r schlechten Vorlesungsbesuch sind und welche ?nderungen aus Sicht beider Gruppen notwendig w?ren, damit Vorlesungen besser besucht werden.

Material und Methoden

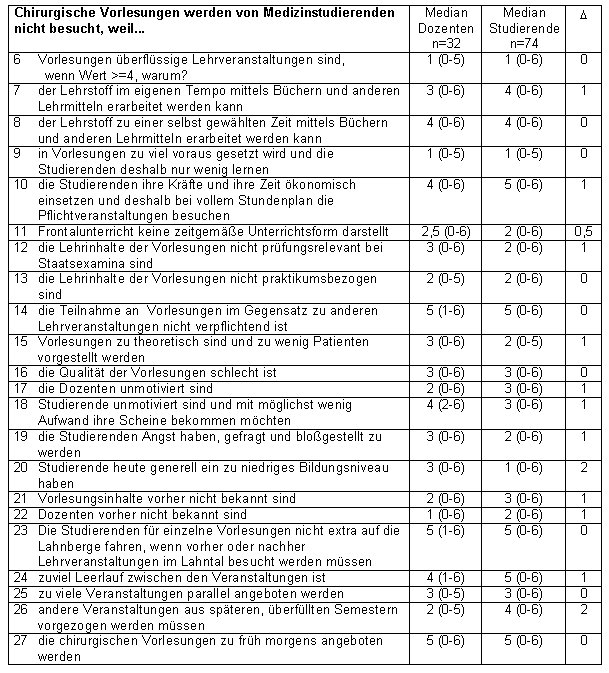

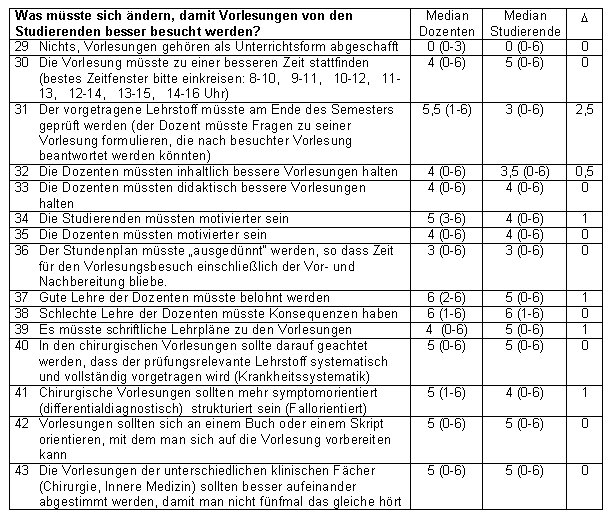

Studierende und Lehrende der Chirurgischen Kliniken der Philipps-Universit?t Marburg wurden im Sommersemester 2003 systematisch mit einer sieben-stufigen Likert Skala (Skala von 0 = „trifft gar nicht zu" bis 6 = „trifft vollst?ndig zu") nach den Gr?nden f?r geringen Besuch chirurgischer Vorlesungen und nach ?nderungsvorschl?gen gefragt. Von drei Fachschaftsvertretern und drei Lehrenden wurden hierzu m?gliche Gr?nde und Verbesserungsvorschl?ge formuliert, wobei jeweils m?gliche Gr?nde (Tabelle 1 [Tab. 1], Frage 28) und Verbesserungsvorschl?ge (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 44) in Freitextform angegeben werden konnten. Die Befragung der Studierenden und Lehrenden erfolgte im Rahmen des chirurgischen Praktikums, einer verpflichtenden Veranstaltung. Beide Gruppen wurden gebeten, den Fragebogen bis zum Termin der Scheinausgabe des befragten Semesters wieder abzugeben. Es wurde dokumentiert, wer den Fragebogen abgegeben hat, die Antworten wurden jedoch anonymisiert. Hierdurch wurde vermieden, dass von einer Person mehr als ein Fragebogen abgegeben wurde. Die Studierenden sch?tzten den Anteil der selbst besuchten chirurgischen Vorlesungen im letzten Semester mit einer Prozentangabe ein. Die Original-Frageb?gen f?r Studierende und Lehrende mit jeweils eigenem Fragebogenkopf sind unter der Internetadresse:

Zus?tzlich erfolgte ein internes Benchmarking [8] mit einer anderen Marburger Klinik, die einen signifikant besseren Vorlesungsbesuch mit mehr als 70% eines Semesters verzeichnen konnte. Hierzu wurde die Struktur in den Vorlesungen der beiden Kliniken von den Autoren analysiert und miteinander verglichen.

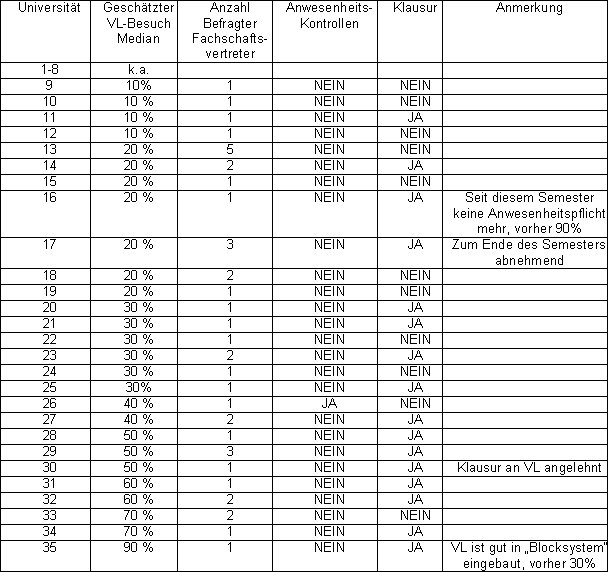

Um zu ?berpr?fen, ob es sich bei schlechtem Besuch chirurgischer Vorlesungen um ein deutschlandweites Problem handelt, wurde bei einem nationalen Fachschaftstreffen im Januar 2004 unter den anwesenden Fachschaftsvertretern des klinischen Studienabschnitts erfragt, wie viel Prozent der Studierenden nach ihrer Einsch?tzung die chirurgischen Vorlesungen als Lehrangebot an ihrer Universit?t wahrnehmen. Bei diesem Treffen waren pro Universit?t 1-5 studentische Vertreter des klinischen Studienabschnittes von 27 deutschen medizinischen Fakult?ten anwesend. Die hierbei gewonnenen Daten wurden mit einem standardisierten Fragebogen erhoben. Es wurde eine Skala in Zehn-Prozent-Schritten zur Auswahl vorgegeben. Bei Angaben durch mehrere anwesende Fachschaftsvertreter einer Universit?t wurde der Mittelwert in Tabelle 2 [Tab. 2] aufgef?hrt. Zus?tzlich wurde nach Anwesenheitspflicht und Abschlussklausuren gefragt.

Ergebnisse

Befragung Marburger Studierender

Von 109 Studierenden des befragten Semesters (Sommersemester 2003) gaben 74 Studierende einen vollst?ndig ausgef?llten Fragebogen ab. Zus?tzlich wurden von 32 Lehrenden die gleichen Frageb?gen abgegeben.

Die 71 Studierenden gaben einen medianen Vorlesungsbesuch von 10% (Streubreite 0-100) an, wobei der Mittelwert bei 13,8% bei einer Standardabweichung von 21,4 lag.

Bei der Befragung der Studierenden und der Lehrenden wich im Median bei keinem von 22 angebotenen m?glichen Gr?nden f?r schlechten Vorlesungsbesuch und nur bei einem von 16 angebotenen ?nderungsvorschl?gen die Einsch?tzung der Studierenden und der Lehrenden um mehr als 2 (Δ>2) Skalenpunkte voneinander ab (Tabelle 1 [Tab. 1] u. Tabelle 2 [Tab. 2]).

Studierende und Lehrende halten ?bereinstimmend Vorlesungen nicht f?r ?berfl?ssige Lehrveranstaltungen und pl?dieren nicht f?r ihre Abschaffung (Tabelle 1 [Tab. 1] u. Tabelle 2 [Tab. 2], Fragen 6 und 29). Von den 74 Studierenden kreuzten nur 9 in Frage 6 (Tabelle 1 [Tab. 1] u. Tabelle 2 [Tab. 2]), einen Skalenwert von >= 4 an und gaben als Zusatz z.B. an, dass die Vorlesung „ihnen nichts bringe" und dass sie aus B?chern schneller lernen k?nnten. Ein Wert von >=4 wurde bei dieser Frage von nur 3 der 32 Lehrenden angegeben und zur Begr?ndung z.B. vermerkt: „keine Interaktion, passives Wissen, keine F?higkeitsvermittlung" durch die Unterrichtsform Vorlesung. Nur zwei der Studierenden und keiner der Lehrenden ziehen in Frage 29 mit einem Skalenwert von >=4 dagegen die Konsequenz, die vollst?ndige Abschaffung der Vorlesungen zu fordern.

Von Studierenden und Lehrenden werden verschiedene organisatorische Missst?nde des Studienablaufs als Hauptursachen f?r den schlechten Vorlesungsbesuch angesehen (Tabelle 1 [Tab. 1] u. Tabelle 2 [Tab. 2], Fragen 10, 23-27, 30, 36, 39, 42), von denen einzelne ortspezifisch sind (Tabelle 1 [Tab. 1], Frage 23). Der optimale Beginn einer Vorlesung liegt aus Sicht der Studierenden im Median bei 10 Uhr (Spannweite 8-14 Uhr), aus Sicht der Lehrenden bei 9 Uhr (Spannweite 8-14 Uhr).

Gemeinsam besteht die Auffassung, dass gute Lehre der Dozenten belohnt werden soll und schlechte Lehre Konsequenzen haben muss (Tabelle 2 [Tab. 2], Fragen 37, 38). Obwohl die Motivation der Lehrenden prinzipiell nicht als schlecht eingesch?tzt wird, glauben beide Gruppen, dass die Lehrmotivation noch steigerungsf?hig sei (Tabelle 1 [Tab. 1] u. Tabelle 2 [Tab. 2], Fragen 17, 35).

Als ein relevanter Grund f?r schlechten Vorlesungsbesuch wird von Studierenden und Lehrenden gleicherma?en die Tatsache angesehen, dass Vorlesungen im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen nicht verpflichtend sind (Tabelle 1 [Tab. 1], Fragen 10, 14). W?hrend die Studierenden unentschieden waren, ob die Inhalte der Vorlesungen in Pr?fungen abgefragt werden sollten, bef?rworteten die Lehrenden dies ?berwiegend (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 31- Studierende im Median 3 vs. Lehrende 5,5 Skalenpunkte).

Schlie?lich wurden einige der im Fragebogen angebotenen Gr?nde f?r schlechten Vorlesungsbesuch als wenig relevant eingestuft (Tabelle 1 [Tab. 1], Fragen 9, 11-13, 15-17, 19-22) sowie einzelne der ?nderungsvorschl?ge von Studierenden und Lehrenden als weniger wichtig angesehen (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 36).

Es wird sowohl eine systematische als auch symptombezogene Vorlesung f?r erforderlich gehalten (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 40, 41). Die Inhalte der Vorlesungen der unterschiedlichen klinischen F?cher (Chirurgie, Innere Medizin) sollten allerdings besser aufeinander abgestimmt werden (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 43), um Redundanz zu vermeiden. Schlie?lich halten es Studierende und Dozenten f?r sinnvoll, ein Skript zur Vorlesung zu erarbeiten (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 42).

Unter den Freitextantworten der Studierenden wurde vier Mal erw?hnt, dass es zu zeitlichen Kollisionen zwischen der Promotionsarbeit und Vorlesungen kommt, was einen Vorlesungsbesuch verhindert. Auch von einzelnen Lehrenden wird dieser Punkt als ein m?gliches Problem angesehen.

Von acht Studierenden wird explizit formuliert, dass Anwesenheitskontrollen w?hrend und/oder Pr?fungen am Ende der Vorlesung oder als zweiw?chentliche Testate notwendig seien. Dies wird von einem Studierenden z.B. folgenderma?en formuliert: "Jedes kleine Fach macht dicke Riesenpr?fungen und in Chirurgie (und auch Innere) sitzt man nur seine Termine ab. W?rde mehr Arbeit und Zeit investieren, wenn Pr?fung kommt." Auch zwei Lehrende betonen zus?tzlich zu der standardisierten Form in Freitextform, dass Anwesenheitskontrollen und Pr?fungen erforderlich seien, damit Vorlesungen besser besucht werden.

Studierende heben noch einmal verschiedene organisatorische Punkte hervor, wie z.B. eine notwendige zeitliche Verkn?pfung von Pflichtpraktika und Vorlesungen, um Leerlaufzeiten zwischen Veranstaltungen zu vermeiden.

Aus Sicht von zwei Lehrenden w?rde eine didaktische Ausbildung von Dozenten zu einem besseren Vorlesungsbesuch f?hren.

Internes Benchmarking

Bei dem internen Benchmarking (Vergleich der chirurgischen Vorlesung mit der bestbesuchten Vorlesung in der Fakult?t) fand sich in der Beurteilung der didaktischen Qualit?t der Vorlesungen kein Unterschied der analysierten F?cher. In den Vorlesungen beider F?cher wurden Patienten vorgestellt und die Inhalte des jeweiligen Faches systematisch gelehrt. Als Unterschied zwischen den Vorlesungen der Chirurgie und des zum Vergleich herangezogenen Faches stellte sich heraus, dass in den Vorlesungen des Vergleichsfaches Anwesenheitskontrollen und Abschlusspr?fungen veranstaltet werden, welche bislang in der Chirurgie nicht realisiert wurden.

Umfrageergebnisse unter den Fachschaftsvertretern

Von 27 der 35 deutschen medizinischen klinischen Fakult?ten konnten deren Fachschaftsvertreter danach befragt werden, wie hoch sie den durchschnittlichen Besuch chirurgischer Vorlesungen durch die Studierenden der entsprechenden Semester an ihrer Universit?t einsch?tzten. Von diesen 27 Universit?ten gaben die Fachschaftsvertreter ihre standardisierte Einsch?tzung ?ber den Besuch chirurgischer Vorlesungen an ihrer Universit?t ab. Bei 19 der 27 Universit?ten lag der Besuch der chirurgischen Vorlesungen bei <=40%. Bei 5 bzw. 3 der 27 Universit?ten wurde der Vorlesungsbesuch mit >40 und <70% bzw. >= 70% eingesch?tzt (Tabelle 3 [Tab. 3]). Bei den Universit?ten, von denen mehrere Fachschaftsvertreter bei dem Treffen anwesend waren, wichen diese um nicht mehr als 20 % hinsichtlich Ihrer Einsch?tzung des Besuchs chirurgischer Vorlesungen an ihrer Universit?t untereinander ab.

Diskussion

Schon Nissen berichtet in seinen Memoiren, dass schlechter Vorlesungsbesuch zu seiner Zeit ein Gegenstand der Diskussion war [9].

Es erscheint uns nicht akzeptabel, dass Lehrveranstaltungen angeboten werden, die von weniger als 40% der angesprochenen Studierenden wahrgenommen werden, da dies in unseren Augen eine erhebliche Verschwendung von Ressourcen darstellt. Sollte es sich herausstellen, dass die Vorlesung eine nicht mehr zeitgem??e Unterrichtsform ist, weil sie von den Studierenden nicht genutzt wird, m?sste die Vorlesung als Unterrichtsform gegebenenfalls abgeschafft, und die freigesetzten Ressourcen sinnvoller eingesetzt werden. Andererseits kann eine Unterrichtsform nur wirksam werden, wenn sie besucht wird. Somit ist ein ausreichender Besuch einer bestimmten Unterrichtsform eine notwendige - wenn auch nicht hinreichende - Bedingung f?r ihre Wirksamkeit.

In einer systematischen Umfrage unter den Studierenden und Lehrenden eines Semesters erfragten wir deshalb, welches die Gr?nde f?r den schlechten Besuch der chirurgischen Vorlesungen sind und welche ?nderungen vorgenommen werden m?ssen, um dieses Problem zu l?sen.

Sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden halten Vorlesungen nicht f?r ?berfl?ssig (Tabelle 1 [Tab. 1], Frage 6), beide Gruppen lehnen eine Abschaffung der Vorlesung als Unterrichtsform ab (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 29). Nur eine Minderheit von 14 Studierenden und zwei Lehrenden waren der Auffassung, dass Vorlesungen eher ?berfl?ssig seien (Tabelle 1 [Tab. 1], Frage 6, Skalenwert >3) und nur 2 Studierende folgern hieraus, dass Vorlesungen abgeschafft werden sollten. Somit halten Marburger Studierende und Lehrende Vorlesungen ?berwiegend f?r eine zeitgem??e Unterrichtsform in der chirurgischen Lehre und w?nschen ihren Fortbestand. Zu der gleichen Auffassung kam auch Nissen. Er berichtet ?ber Studienreformen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und war der Auffassung, dass, obwohl er ein sehr entschiedener Anh?nger der Bevorzugung des Unterrichtes am Krankenbett sei, die Unterrichtsform Vorlesung zumindest f?r die Allgemeine Chirurgie erhalten werden solle [9].

Die Analyse der Gr?nde f?r den schlechten Vorlesungsbesuch f?llt bei Studierenden und Lehrenden in Marburg ?berraschend ?hnlich aus. Im Vordergrund stehen organisatorische M?ngel, die eine optimale Nutzung der Unterrichtsform Vorlesung st?ren. Nach alter Studienordnung kam es in einem gewachsenen Lehrplan zu unkoordinierten ?berschneidungen zahlreicher Lehrveranstaltungen, die eine vollst?ndige Nutzung des Lehrangebotes durch die Studierenden unm?glich machten. Es existierte keine Koordination, die verhinderte, dass Studierende zwischen den Lehrveranstaltungen eines Tages enorme Wartezeiten oder ?berschneidungen mit anderen Veranstaltungen hatten. Auch der Gesamtumfang des Studienangebotes war so ?berf?llt, das nur Pflichtveranstaltungen vollst?ndig besucht wurden. In Marburg kommt hinzu, dass verschiedene Institute und Kliniken ?rtlich voneinander getrennt sind, was eine nicht optimierte Abstimmung in der Koordination der Lehrveranstaltungen aggravierte. Es war aus Sicht des Studierenden also nur vern?nftig, verschiedene Veranstaltungen ausfallen zu lassen, um einen einigerma?en sinnvollen und effektiven Studienablauf zu erhalten. F?r die Studierenden ist es nahe liegend, Vorlesungen ausfallen zu lassen, bei denen es sich nicht um Pflichtveranstaltungen handelt. Chirurgische Vorlesungen werden also unter anderem nicht besucht, weil die Studierenden ihre Kr?fte und ihre Zeit ?konomisch einsetzen und deshalb bei vollem Stundenplan nur die Pflichtveranstaltungen besuchen. Angesichts der Einf?hrung neuer Studienordnungen nach neuer Approbationsordnung besteht gerade aktuell die Gelegenheit, organisatorische Defizite des Medizinstudiums zu beheben. Diese Chance muss unbedingt genutzt werden, wenn die Vorlesungen zu einem effektiven und effizienten Baustein im Medizinstudium werden sollen. Hierbei k?nnen die Fakult?ten voneinander lernen.

Gerade bei den Vorlesungen ist eine inhaltliche enge Verzahnung der F?cher (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 43) durch eine Neuordnung der Lehre im Rahmen der Umsetzung der Neuen Approbationsordnung m?glich.

W?hrend in der Forschung und Krankenversorgung gute und effektive Anreizsysteme f?r die Dozenten existieren, fehlen diese in der Lehre nahezu vollst?ndig. Lehre muss nat?rlich eine Selbstverst?ndlichkeit f?r die Mitarbeiter einer Universit?t sein. Das gleiche kann jedoch f?r Forschung und Krankenversorgung in Anspruch genommen werden. Gute Leistungen in diesen beiden Bereichen f?rdern den beruflichen Aufstieg eines ?rztlichen Mitarbeiters und schlechte Leistungen bremsen diesen. Sowohl Studierende als auch Lehrende sind der Meinung, dass auch gute Lehre belohnt werden sollte und schlechte Lehre Konsequenzen haben m?sste. Es m?ssten folglich auch in der Lehre wirksame Anreizsysteme f?r die Dozenten entwickelt werden, um das Potential der Mitarbeiter wirksam in der Entwicklung der Lehre zu nutzen.

Sowohl die Studierenden als auch die Lehrenden sind der Auffassung, dass Vorlesungen unter anderem deshalb nicht besucht werden, weil es sich hierbei nicht um Pflichtveranstaltungen handelt. W?hrend nur die H?lfte der Studierenden Pr?fungen der Vorlesungsinhalte f?r notwendig h?lt (Tabelle 2 [Tab. 2], Frage 31, Skalenwert >3), sieht die Mehrzahl der Lehrenden dies als notwendig an, weil die ?berpr?fung des Erlernten ein Motivator f?r das Lernen und den Besuch von Vorlesungen f?r die Studierenden sei. Diese Aussage wurde durch das beschriebene interne Benchmarking mit einer Klinik unseres Fachbereiches best?tigt, die einen ?berdurchschnittlichen Besuch ihrer Vorlesungen (90% des Semesters) verzeichnen kann. W?hrend nach alter Approbationsordnung im Laufe des klinischen Studiums drei Staatsexamina abzulegen waren, findet nach neuer Approbationsordnung nur noch ein klinisches staatliches Abschlussexamen statt. Die anderen Pr?fungen sind auf die Universit?ten verlagert worden. Durch die Notwendigkeit benotete Scheine auszustellen, ist es nahe liegend, die Inhalte aller Lehrveranstaltungen zu pr?fen, somit auch die Inhalte einer nach Krankheitssystematik aufgebauten Vorlesung. Nicht nur von den Lehrenden, sondern auch von Studierenden wird gesehen, dass eine Pr?fung ein wirksamer Anreiz zum Lernen ist. Gerade die Kernf?cher Chirurgie und Innere Medizin k?nnen auf keinen Fall auf eine verantwortungsvolle ?berpr?fung der Lerninhalte verzichten, wie dies bislang an vielen Universit?ten der Fall war.

Die Studierenden und Lehrenden halten sowohl die Vermittlung einer Krankheitssystematik als auch eine symptombezogene Vorlesung f?r w?nschenswert. Diese beiden Forderungen stehen vordergr?ndig im Widerspruch zueinander. Allerdings ist es gut vorstellbar und didaktisch sinnvoll, zu Anfang des klinischen Studiums eine vollst?ndige Systematik vorzustellen und zum Ende des Studiums eine symptomorientierte und differentialdiagnostische Vorlesung zu halten, in der Vorkenntnisse ben?tigt werden und Assoziationsf?higkeit gefordert wird.

Von Studierenden wird zum Teil eine zeitliche Kollision zwischen einer Promotionsarbeit und Vorlesungen gesehen. Auch von einzelnen Dozenten wird dieser Punkt genannt. Auch wenn diese Kollision durch Planung des Studiengangs nicht vollst?ndig zu vermeiden ist, kann dieses Problem dadurch abgemildert werden, dass der gr??te Stoffumfang in den ersten beiden Jahren des klinischen Studiums gelehrt wird, um hierdurch im dritten Jahr des klinischen Studienabschnitts eine partielle Entlastung der Studierenden z.B. f?r eine Promotionsarbeit, aber auch f?r Repetition zu erreichen.

Vincenaux berichtete k?rzlich, dass 71% der Medizinstudenten der Fakult?t Bichat in Paris nie oder nur gelegentlich Vorlesungen besuchte [6]. Auch in Deutschland ist der Vorlesungsbesuch von Medizinstudenten insgesamt als gering einzusch?tzen. Um zu ?berpr?fen, ob es sich bei schlechtem Besuch chirurgischer Vorlesungen um ein Marburger oder deutschlandweites Problem handelt, f?hrten wir unter Fachschaftsvertretern von 27 der 35 deutschen medizinischen Fakult?ten (klinischer Studienabschnitt) eine Umfrage zum Vorlesungsbesuch durch. An 19 der 27 Fakult?ten liegt nach Einsch?tzung der Fachschaftsvertreter der Vorlesungsbesuch in den chirurgischen Vorlesungen bei 40% und weniger. Somit ist schlechter Vorlesungsbesuch in der Chirurgie nicht nur zurzeit von Nissen, sondern auch heute ein relevantes Problem an deutschen medizinischen Fakult?ten.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind teilweise in die ?nderungsprozesse anl?sslich der Planung der neuen Studienordnung nach neuer Approbationsordnung eingegangen.Zusammenfassend wird deshalb in Marburg der Gesamtumfang der Vorlesungen erheblich reduziert. Um Redundanzen zu vermeiden, werden durchgehende 2-st?ndige integrierte Vorlesungsb?nder zusammengestellt, in die sich die verschiedenen Fachvertreter einbringen. Zu Beginn des klinischen Studiums wird eine integrierte Vorlesung stattfinden, die eine vollst?ndige Systematik relevanter Erkrankungen vorstellt und von inhaltlich in Verbindung stehenden Pflichtpraktika eingerahmt wird. Nicht mehr das Fach, sondern die zu unterrichtende Erkrankung ist unter Beteiligung der Fachvertreter relevant f?r die Zusammenstellung der Vorlesungsinhalte. Die Vorlesung wird somit hoffentlich auch f?r die Studierenden integraler Bestandteil der Lehre und organisatorische Hindernisse f?r einen Vorlesungsbesuch werden nach Umstellung auf die neue Approbationsordnung m?glichst vollst?ndig vermieden. Die Inhalte der Vorlesung und Praktika werden gepr?ft, so dass f?r die Studierenden der Besuch einen direkten Nutzen f?r die Pr?fungsvorbereitung darstellt. Im dritten Jahr des klinischen Ausbildungsabschnitts wird dann eine symptomorientierte differentialdiagnostische Vorlesung gehalten, die auch einen Wiederholungscharakter hat. Dieses Modell halten wir didaktisch f?r sinnvoll und wir sind der Auffassung, dass alle wesentlichen der im Rahmen unserer Studie gewonnenen Erkenntnisse bei diesem Konzept ber?cksichtigt sind. Wir hoffen, hierdurch die Vorlesung zu einem effektiven und effizienten Element in der Lehre entwickeln zu k?nnen. Eine ?berpr?fung der Ver?nderungsma?nahmen zur Identifikation weiterer Verbesserungspotentiale ist unverzichtbar [6]. Auch in der Lehre ist ein kontinuierliches Qualit?tsmanagement erforderlich.

Allerdings muss durch weiterf?hrende Studien ?berpr?ft werden, ob die Vorlesung eine wirksame Unterrichtsform ist.

Die aktuellen ?berlegungen zur medizinischen Lehre sind nicht vollst?ndig neu. Deshalb endet diese Arbeit mit der Analyse des erfahrenen chirurgischen Lehrers Rudolf Nissen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts [9]:

„Die Lernfreiheit ist bei dem heutigen Ausbildungsziel nicht mehr als das Schlagwort eines Pseudoliberalismus. Man hat sie mit Recht als Pathologie der akademischen Freiheit bezeichnet. Es w?re t?richt, dem Studenten, der eben mit den klinischen F?chern in Ber?hrung kommt, die Wahl des Besuches der einen oder anderen Vorlesung oder Demonstration freizustellen. Wenn solche Selektion trotzdem unvermeidlich ist, so liegt es an dem hoffnungslos ?berlasteten Studienplan, die nicht wenige Fakult?ten herausgeben. In fr?heren Zeiten, als eine gewisse Spezialisierung des Einzelnen schon w?hrend der Studienzeit geduldet und von einzelnen Fachvertretern sogar gef?rdert wurde, hatte der Begriff der Lernfreiheit noch einen gewissen inneren Gehalt. Heute, da ?bereinstimmung darin herrscht, dass der Unterricht die Ausbildungsgrundlagen f?r den Allgemeinpraktiker schaffen soll, ist nichts so notwendig, als das Studienprogramm diesem Zweck entsprechend auszuarbeiten und es so zu begrenzen, dass es dem geistigen Fassungsverm?gen und der physischen Kraft des Durchschnitts entspricht. Eine t?gliche Unterrichtsdauer von zehn Stunden, wie sie in manchen Programmen vorgesehen wird, ist aber ein Absurdum. Die Trennung in Hauptf?cher (allgemeine und spezielle Pathologie, Innere Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe, Kinderheilkunde, Psychologie und klinische Pharmakologie) und Nebenf?cher muss wesentlich st?rker betont werden, als es jetzt der Fall ist; dann ist es auch m?glich, auf einem regelm??igen Besuch der Unterrichtstunden zu bestehen.

Das gilt auch f?r das klinische Staatsexamen. Aus der gro?en Zahl der Nebenf?cher sollten f?r jeden Kandidaten zwei F?cher kurz vor Examensbeginn ausgelost werden, in denen er dann gepr?ft wird. Man hat auf das Schlussexamen ganz verzichten wollen. Das w?re der ernsthaften Erw?gung wert, wenn in jedem klinischen Semester und zwar in jedem der Hauptf?cher kurze schriftliche Pr?fungen abgehalten w?rden."

Fazit f?r die Praxis

Die Chirurgische Vorlesung wird von Dozenten und Studierenden gew?nscht. Der schlechte Besuch dieser Lehrveranstaltung ist jedoch inakzeptabel, da hier Personalressourcen verschwendet werden. Mit Einf?hrung der neuen Studienordnungen nach neuer Approbationsordnung haben die Fakult?ten Gelegenheit, Restrukturierungsma?nahmen zur Besserung der aktuellen Situation vorzunehmen.

Literatur

[1] Graham HJA, Seabrook MA, Woodfield SJA. Structured packs for independent learning: a comparison of learning outcome and acceptability with conventional teaching. Med Educ. 1999;33:579-584.[2] Blum K, M?ller U. Dokumentationsaufwand im ?rztlichen Dienst der Krankenh?user. Das Krankenhaus. 2003;544-548.

[3] Blum K, M?ller U. Krankenh?user - Enormer Dokumentationsaufwand. Dtsch ?rztebl. 2003;100:1581-1584.

[4] Lauterbach KW, L?ngen M. Neues Entgeldsystem nach US-M?nster. Dtsch. ?rztebl. 2000;100:110-111.

[5] Deutsches Institut f?r Normung e.V. DIN ISO 8402, Qualit?tsmanagement und Qualit?tssicherung - Begriffe. Berlin; 1995.

[6] Deming WE. Out of crisis. Cambridge/Mass; 1986. p. 88.

[7] Vinceneux P, Carbon C, Pouchot JA, Crickx B, Maillard D, Regnier B, Desmonts JM, Fontaine A. Undergraduate medical education. Students' perspective and medical school policy. Presse Med. 2000;29:1654-1657.

[8] Siebert G. Benchmarking - Leitfaden f?r die Praxis. M?nchen: Hanser Verlag; 2002.

[9] Nissen R. Helle Bl?tter-dunkle Bl?tter Erinnerungen eines Chirurgen. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH; 1969.