["Basic Medical Skills" - Evaluation of a primary care oriented course concept within the new medical curriculum in Germany]

Thomas Fischer 1Jean-Fran?ois Chenot 1

Christina Kleiber 2

Michael M. Kochen 1

Anne Simmenroth-Nayda 1

Hermann Staats 2

Christoph Herrmann-Lingen 2

1 Abteilung Allgemeinmedizin der Universit?t G?ttingen, G?ttingen, Deutschland

2 Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie der Universit?t G?ttingen, G?ttingen, Deutschland

Abstract

Background and objective: To increase the practical orientation of medical student education in Germany, we have introduced a new mandatory course into the 3

Methods: Learning progress was measured using an anonymous self-evaluation questionnaire. Students graded their own competence in each individual course element using a 1-6 point scale (1='excellent' to 6='insufficient'). To objectify the learning process with regards to both practical skills and communicative competence we performed an "Objective Structured Clinical Examination" (OSCE).

Results: Complete data are available from 154 of the 193 students participating in the course (average age 23.7 ?2.7 years). With regards to their competence in taking a case history, participants rated themselves with an average score of 3.99 before the course and an improved average score of 2.42 afterwards (P<0.0001). Students gave themselves credit for definite improvement in practical skills as well. Neither gender, age nor earlier medical training had any effect of the self-evaluation. Results of self-reported questionnaires corresponded well with the test results of the OSCE (N=193). Female students had significantly better results in the global rating in the communicative sections of the OSCE test than their male counterparts. Overall, the general evaluation of the course (grade 1.93) and its value for later medical competence (1.97) were very high in comparison to the average values for medical seminars at this university.

Conclusion: We found high effects on clinical competence both in self-reported evaluations of the course and in the OSCE. A longitudinal study is under way in order to investigate to what extent this seminar will lead to long-term improvement of competence. The "gender bias" found in communication skills needs to be confirmed in pre/post investigations and long-term effects in order to find out, if male students need specific help in improving their communication skills.

Keywords

doctor-patient-communication, communication training, core clinical skills, “Objective Structured Clinical Examination“ (OSCE), gender bias

Einleitung

Die neue Approbationsordnung bietet die M?glichkeit zur Weiterentwicklung der Curricula hin zu mehr Praxisbezug, Interdisziplinarit?t und zur Schulung kommunikativer F?higkeiten. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund nachweisbarer Defizite im traditionell eher theoretisch ausgerichteten Medizinstudium in Deutschland von Bedeutung. So konnten wir k?rzlich zeigen, dass Medizinstudierende wesentliche Defizite in basalen ?rztlichen Fertigkeiten (wie z.B. dem praktischen Umgang mit einem EKG-Ger?t oder der Durchf?hrung einer Otoskopie) aufweisen [1]. Zudem hat nur eine Minderheit der Studierenden - ?berwiegend in freiwilligen Kursen - Unterricht in Arzt-Patienten-Kommunikation erhalten. Die Studierenden sind sich dieser Defizite sehr bewusst; sie f?hlen sich im Umgang mit Patienten verunsichert und ?u?ern diesbez?glich auch konkrete ?ngste [1]. Vor allem in angloamerikanischen L?ndern (aber auch den Niederlanden) sind derartige M?ngel bereits fr?her erkannt worden und haben zu intensiven Ver?nderungen der Curricula gef?hrt [2], [3]. Ein wesentlicher Beitrag im Bem?hen um Verbesserung dieser Situation war die Einf?hrung von so genannten "skills labs", in denen die Studierenden unter (h?ufig studentischer) Aufsicht praktische Erfahrungen in technischen Fertigkeiten sammeln k?nnen [2], [3]. Eine weitere Option ist strukturierte Unterrichtseinheiten zu spezifischen praktischen Fertigkeiten. In britischen Studien konnte gezeigt werden, dass derartige ?bungen unter ?rztlicher Aufsicht - neben einem direkten Lerneffekt - auch eine Langzeitwirkung auf die Kompetenz haben [4]. Weiterhin haben strukturierte Unterrichtseinheiten den Vorteil, auch qualitative Aspekte der Fertigkeiten zu vermitteln, die beim sonst ?blichen Lernen durch Nachahmung (oder h?ufig auch nur "learning by doing") in Famulaturen und im Praktischen Jahr zumeist vernachl?ssigt werden [1], [4], [5]. Letztlich f?hrt die aktuell vorherrschende Form des unstrukturierten Lernens zu Verunsicherung der angehenden ?rzte und zu ?ngsten im Umgang mit Patienten [1].

Als Konsequenz dieser Erfahrungen haben wir uns f?r ein Konzept strukturierter Unterrichtseinheiten entschieden, in denen kommunikative F?higkeiten und praktische Fertigkeiten mit besonderem Fokus auf die prim?r?rztliche Versorgung gelehrt werden [6]. Die Gruppenerfahrung soll dabei helfen, ?ngste vor bestimmten Fertigkeiten abzubauen. Die Inhalte richten sich an zuvor nachgewiesenen Defiziten aus [1]. In 9 Kursbausteinen werden kommunikative Kompetenzen in Rollenspielen, Gespr?chen mit Simulationspatienten und in videodokumentierten Gespr?chen mit "echten" Patienten vermittelt. An die Kommunikations?bungen schlie?en sich jeweils thematisch angepasste ?bungen praktischer Fertigkeiten an (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Nach intensiver Pilotierung wurde der neue Kurs "?rztliche Basisf?higkeiten" erstmals im Sommersemester 2004 als Pflichtveranstaltung f?r alle Studierenden des 1. klinischen Semesters an der Universit?t G?ttingen angeboten. Wir wollen hier von den Erfahrungen mit diesem Kurs berichten und Ergebnisse der Evaluation darstellen.

Methoden

Kurskonzept

Im Sommersemester 2004 nahmen alle 193 Studierenden des 1. klinischen Semesters der Universit?t G?ttingen erstmals am Pflichtkurs "?rztliche Basisf?higkeiten" teil. In 9 Unterrichtseinheiten (? 4x45 Minuten) werden dabei Gruppen ? ca. 24 Studierende unterrichtet, die f?r die Kommunikations?bungen in 4 Kleingruppen ? 6 Studierende aufgeteilt werden. Pro Kurs stehen jeweils 2 ?rztliche Dozenten und 2 trainierte studentische Tutoren zur Verf?gung. Je 1 Doppelstunde pro Kursbaustein wird jeweils f?r die Kommunikations?bungen und f?r die ?bungen der praktischen Fertigkeiten verwendet. Soweit m?glich, wird im Sinne eines "problemorientierten Lernens" ein thematischer Zusammenhang zwischen den Anamnese- und Kommunikations?bungen und den praktischen Fertigkeiten hergestellt (z.B. Rollenspiel "chronischer Husten" - Umgang mit Lungenfunktionsger?ten und Peakflow-Metern). Der inhaltliche Kursablauf ist in Tabelle 1 [Tab. 1] dargestellt. In den ersten 5 Bausteinen basieren die Kommunikations?bungen auf Rollenspielen, bei denen die Studierenden abwechselnd die Arzt- und Patientenrolle einnehmen. In Baustein 6 und 7 ?bernahmen trainierte Laien (Simulationspatienten, SPs) die Rolle der Patienten. Als zus?tzliche Schwierigkeit werden die "?rzte" nun anders als in den vorangegangenen Bausteinen nicht mehr vorab ?ber die "zu behandelnden" Krankheiten informiert. Auf Grund des eingeschr?nkten Fachwissens beschr?nken wir uns hier auf einfache Krankheitsbilder und Patientenanliegen (z.B. "Wunsch nach Krankschreibung", "Mobbing am Arbeitsplatz", "Wunsch nach Check-Up"). F?r die Gespr?che mit "echten" Patienten in den Bausteinen 8 und 9 greifen wir sowohl auf Patienten der Bettenstationen des Universit?tsklinikums als auch auf Personen zur?ck, die sich auf einen Zeitungsbericht hin gemeldet hatten. In 2er-Gruppen suchen die Studierenden dabei die Patienten z.T. in Form von Hausbesuchen auf und filmen sich gegenseitig bei den Anamnesen.

Die Besprechung der Kommunikations?bungen finden in den Kleingruppen statt. Im Anschluss an die ?bungen (bzw. die Videovorf?hrungen) erfolgt in den Gruppen unter Moderation durch die Dozenten eine Feedbackrunde aller Gruppenteilnehmer (in Anlehnung an das Konzept von Pendleton et al. [7]. Das Erlernen einer strukturierten R?ckmeldung und - vielleicht noch schwieriger - auch das Akzeptieren von Feedback, geh?rt dabei zu den expliziten Kurszielen. Hier wird auf eine sp?tere Arbeit der Studierenden in unterschiedlich zusammengesetzten Teams und die dort notwendigen wechselseitigen R?ckmeldungen Bezug genommen.

Die praktischen Fertigkeiten werden in der Gesamtgruppe demonstriert und dann in Kleingruppen zumeist gegenseitig einge?bt. Neben rein praktischen Erw?gungen weist das gegenseitige ?ben den Vorteil auf, dass die Studierenden hierbei auch die Patientenseite "erfahren" k?nnen. Gro?er Wert wird auch bei den praktischen ?bungen auf den korrekten Umgang mit den Patienten gelegt (z.B. angemessene Aufkl?rung, patientenverst?ndliche Erkl?rung der Vorgehensweise). F?r einige ?bungen (z.B. Anlage einer Magensonde) stehen Phantome zur Verf?gung.

Erhebungsinstrument zur Selbsteinsch?tzung des Lernerfolgs

Der selbst entwickelte Fragebogen dient der Evaluation des Lehrangebots und erm?glicht den Studierenden zudem eine anonyme R?ckmeldung ?ber die Selbsteinsch?tzung des Lernfortschrittes. In dem vorgelegten Untersuchungsinstrument wurden neben soziodemographischen Merkmalen und Fragen zum Lernfortschritt bez?glich der praktischen Fertigkeiten vor allem Fragen zur Beurteilung der Anamnese?bungen, der Simulationspatientengespr?che und der Anamnese mit "echten" Patienten (Videoanamnesen) erhoben. Die Befragung erfolgte anonym im Rahmen der letzten Kursstunde am Semesterende.

F?r die Beurteilung des Kurses hinsichtlich der Bedeutung f?r die eigene Kompetenz als zuk?nftige/r ?rztin/Arzt und f?r die Einsch?tzung einer Globalbeurteilung wurde auf das, den Studierenden vertraute, Schulnotenkonzept mit Noten von 1 ("sehr gut") bis 6 ("ungen?gend") zur?ckgegriffen. Diese Skala wurde weiterhin f?r die getrennte Beurteilung der kommunikativen und der praktischen Ausbildungsabschnitte sowie f?r die Selbsteinsch?tzung der Kompetenz in Anamneseerhebung verwendet.

Die Erfassung der Kompetenzeinsch?tzung der praktischen Fertigkeiten erfolgte in Anlehnung an das Schema nach Miller [8] in den Stufen: "nicht beherrschen", "Durchf?hrung nur unter Aufsicht", "eigenst?ndige Durchf?hrung", "eigenst?ndige Durchf?hrung und k?nnte es anderen vermitteln".

Fremdeinsch?tzung des Lernerfolgs mittels "Objective Structured Clinical Examination" (OSCE)

Zur fremdeingesch?tzten ?berpr?fung der Lernerfolge f?hrten wir im Anschluss an den Kurs eine interdisziplin?re OSCE durch, an der neben den am Kurs "?rztliche Basisf?higkeiten" beteiligten Abteilungen (Allgemeinmedizin sowie Psychosomatik und Psychotherapie) auch die Abteilungen An?sthesie, Arbeits- und Sozialmedizin, Dermatologie und Hygiene teilgenommen haben. Die Gesamtdurchschnittnote aller Studierenden im OSCE betrug 2,1. F?r den Alphakoeffizient (nach Cronbach) errechnete sich mit 0,56 ein f?r multidisziplin?re Pr?fungen akzeptabler Wert [9]. Im Folgenden beschr?nken wir uns auf die von den Abteilungen Allgemeinmedizin sowie Psychosomatik und Psychotherapie gemeinsam betreuten Stationen des OSCE, die speziell auf den hier dargestellten Kurs abzielten. Dabei wurden in zwei Stationen kommunikative F?higkeiten gepr?ft ("kardiovaskul?re Risikoanamnese" und "Depression") und in 2 weiteren Stationen ?berwiegend praktische Fertigkeiten ("EKG" und "Rezept ausf?llen"). F?r die Kommunikations?bungen und die EKG-Station wurden jeweils Simulationspatienten (SP) eingesetzt. Die Beurteilung der Studierenden (Fremdbeurteilung) setzte sich aus einer Kombination aus einer Beurteilung durch den/die SP, durch eine Check-Liste (die, die inhaltliche Pr?fungsleistungen in Hinsicht auf Qualit?t und Vollst?ndigkeit erfasste) und durch eine Globalbeurteilung des Pr?fers (Gesamteindruck) zusammen. Eine ausf?hrliche Beschreibung der Methodik und der Stationen wurde bereits publiziert [9].

Statistik

Die Daten wurden mit dem Statistikpaket SAS Version 8.2 analysiert [10]. Die mittels der Schulnotenskala erfassten Parameter wurden (nach Testung auf Normalverteilung) im zweiseitigen t-Test untersucht. Unterschiede wurde als statistisch signifikant gewertet, wenn der p-Wert <0,05 war. Die Auswertung der Angaben zur selbsteingesch?tzten Kompetenz erfolgte mittels Vorzeichen-Test, da es sich um voneinander abh?ngige Rangdaten handelt. (Vorher-/Nachhervergleich individuell f?r jeden Teilnehmer). Die Unterschiede werden hierbei als M-Wert angegeben (

Der Einfluss des Alters, des Geschlechtes und einer vorherigen medizinischen Ausbildung/T?tigkeit (z.B. als Krankenpflegekraft) auf die Beurteilung der Kurseinsch?tzung und die Lernfortschritte erfolgte mittels multipler Regressionsanalyse (Methode der schrittweise R?ckw?rtselimination, α=0,05). Der jeweilige Effekt der Parameter wird dabei als Odds ratio (OR) mit 95%-Konfidenzintervallen (95%-CI) angegeben.

Ergebnisse

Beschreibung der Teilnehmer

An der Befragung haben 154 der 193 Studierenden teilgenommen (R?cklaufquote 78,8%). Das Durchschnittsalter betrug 23,7Jahre (Standardabweichung SD 2,68 Jahre). Die Geschlechter waren gleichm??ig vertreten (52,6% Frauen). 18,8% der Befragten hatten vor dem Studium eine medizinische Ausbildung absolviert, darunter 8,4% eine Krankenpflegeausbildung.

Anamnese?bungen ("Rollenspiele")

Nahezu alle Befragten haben an den Anamnese?bungen als "Arzt" (in 96,6% der F?lle) und/oder als "Patient" (89,0%) teilgenommen. Die gro?e Mehrheit der Studierenden (94,1%) empfand die ?bungen insgesamt als lehrreich, 54,6% ?u?erten jedoch, die ?bungen w?ren ihnen zumindest anf?nglich unangenehm gewesen.

Auf die Frage, ob die Teilnahme am Rollenspiel den Studierenden geholfen habe, sich besser in die Situation eines Patienten hineinzuversetzen, gaben 65,7% eine positive Antwort (30,7% sehr, 35,0% geringf?gig), 34,3% verneinen jedoch.

?bungen mit Simulationspatienten (SPs)

Da nur in 2 Bausteinen SPs eingesetzt wurden, konnte nur ein Teil der Studierenden aktiv an einer derartigen Kommunikations?bung teilnehmen (63,8%). Von diesen schilderten 97,9% diese Erfahrung als hilfreich f?r das Erlernen von Anamnesen. 91,8% gaben weiterhin an, dass bereits das Zuschauen bei einer derartigen ?bung einen Lerneffekt h?tte. 92,5% ?u?erten, die SPs h?tten authentisch gespielt. Die gro?e Mehrheit der Studierenden bef?rwortet die Erweiterung dieses Kursteiles mit SPs (87,8%).

Videoanamnese mit "echten" Patienten

92,5% der Studierenden haben eine Anamnese mit einem "echten" Patienten im Rahmen des Kurses erhoben und videodokumentiert. 1,4% der Studierenden haben bewusst an diesem Abschnitt nicht teilgenommen, 6,5% geben an, ihre Gespr?che seien aus organisatorischen Gr?nden ausgefallen. Fast die H?lfte der Studierenden (48,0%) gibt an, mehr Termine mit "echten" Patienten im Kurs haben zu wollen, 45,3% sind mit der einmaligen ?bungsgelegenheit zufrieden, die verbleibenden 6,7% w?rden es bevorzugen, diese Gespr?che durch Rollenspiele oder Gespr?che mit SPs zu ersetzen.

Feedback

Die Studierenden wurden befragt, wie hilfreich sie einerseits das Feedback der Kommilitonen und andererseits das der Dozenten/Tutoren empfanden. Dabei wurde das Feedback insgesamt sehr positiv beurteilt und zwischen beiden Feedback-Formen fand sich kein Unterschied. So empfanden 63,5% das Feedback der Kommilitonen als "sehr hilfreich" (nur 2,7% als "ungeeignet") und 63,3% das der Dozenten/Tutoren (2,0%).

Die gute Einsch?tzung des Feedbacks spiegelt sich auch in der Einsch?tzung der Atmosph?re der Kleingruppenarbeit wider: 94,6% empfanden die Diskussionsatmosph?re als angenehm. 93,2% gaben an, sich beim Feedback geben sicher gef?hlt zu haben. Sehr differenziert fallen die Ergebnisse zum Lernfortschritt beim Feedback geben aus: 14,1%, bzw. 64,4% geben an, ihre Feedback-F?higkeiten sehr oder zumindest geringf?gig verbessert zu haben, w?hrend 21,5% dies verneinen.

Beurteilung der Lernfortschritte

Die Studierenden wurden befragt, wie gut sie sich durch den Kurs auf eine Anamneseerhebung z.B. im Rahmen der n?chsten Famulatur vorbereitet f?hlen. Die durchschnittliche Schulnote, mit der sich Studierende nach dem Kurs einsch?tzten war 2,42 [95%-Konfidenzintervall: 2,30-2,54]. Der Wert unterscheidet sich signifikant von der Selbsteinsch?tzung vor dem Kurs (Note 3,99 [3,79-4,19]; p<0,0001). Die Regressionsanalyse zeigt, dass weder Geschlecht (Odds Ratio (OR) 1,07 [0,57-2,0]), Alter (OR 1,13 [0,99-1,29]) noch vorherige Ausbildung (OR 0,97 [0,43-3,3]) auf die selbsteingesch?tzte Note Einfluss haben.

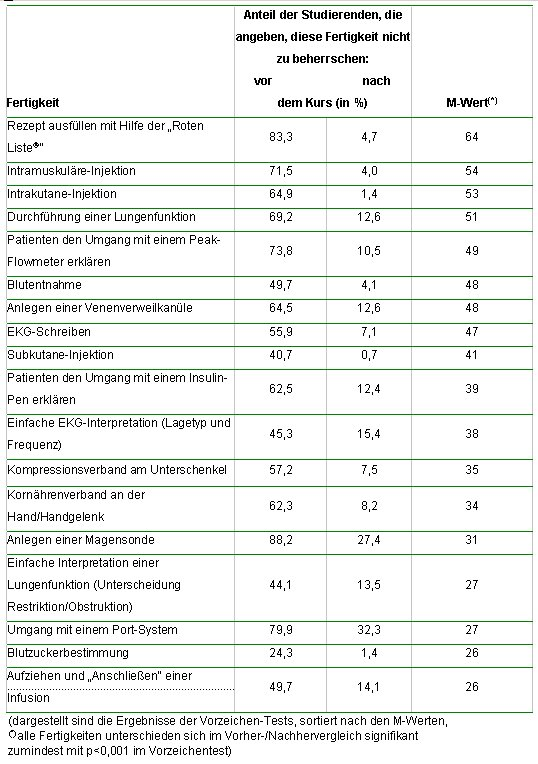

Die Studierenden wurden zudem gebeten, ihrer Kompetenz bez?glich der vermittelten praktischen Fertigkeiten sowohl vor als auch nach dem Kurs zu beurteilen. Die Auswertung ergab, dass es zu signifikanten Lernfortschritten in allen Fertigkeiten gekommen ist (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Die gr??ten Fortschritte zeigten sich demnach beim Ausf?llen eines Rezeptes mit Hilfe der „Roten Liste

Gesamteinsch?tzung der Veranstaltung

Der Unterrichtsabschnitt der praktischen Fertigkeiten wurde von den Studierenden mit der Note 2,06 [1,97-2,15] eingesch?tzt, der Kommunikationsteil mit 2,27 [2,12-2,42].

Auf die Frage nach dem Wert der Gesamtveranstaltung f?r die eigene Kompetenz als zuk?nftige/r ?rztin/Arzt ergab sich eine Durchschnittsnote von 1,97 [1,82-2,11]. Die Note f?r die Globalbeurteilung des Kurses ergab eine 1,93 [0,80-2,06]. Diese Noten liegen deutlich besser als das langj?hrige Mittel der Durchschnittsnote aller medizinischen Lehrveranstaltungen (Noten zwischen 2,38 und 2,61 f?r den Zeitraum seit Sommersemester 2000, Mitteilung des Dekanats, Medizinische Fakult?t, Universit?t G?ttingen).

Sowohl bei der Einsch?tzung der Bedeutung f?r die ?rztliche Kompetenz als auch bei der Globalbeurteilung vergaben m?nnliche Kursteilnehmer tendenziell schlechtere Noten (z.B. Bedeutung f?r ?rztliche Kompetenz: m?nnlich 2,11 [1,9-2,33] vs. weiblich 1,84 [1,65-2,03]), wenngleich der Unterschied nicht signifikant ist (p=0,06). Dieser tendenzielle Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt sich auch in der Beurteilung der Kommunikations?bungen mit Durchschnittnoten von 2,16 bei weiblichen Studierenden [1,95-2,37] verglichen mit 2,4 bei m?nnlichen [2,18-2,61] (ebenfalls nicht signifikant, p=0,12). In der multivariaten Analyse best?tigte sich, dass weder Geschlecht (OR 0,68, [0,83-1,29]), Alter (OR 0,94 [0,83-1,08]) noch eine vorhergehende Ausbildung (OR 1,01 [0,35-2,85]) eine signifikante Auswirkung auf die Gesamteinsch?tzung des Kurses haben.

"Objective Structured Clinical Examination" (OSCE)

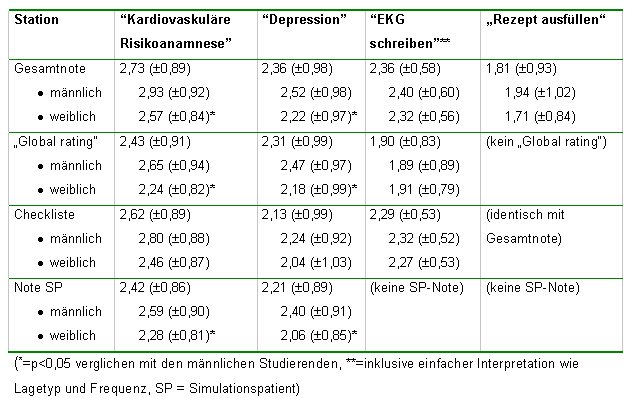

Die Ergebnisse der OSCE zeigen, dass die Lernziele - zumindest in den in der Pr?fung untersuchten F?higkeiten - bei nahezu allen Studierenden erreicht wurden. So sind in den 4 den Kurs "?rztliche Basisf?higkeiten" betreffenden Stationen nur zwischen 0 und 2 Studierende je Station "durchgefallen" (Note 5). Die in den Stationen erzielten Durchschnittsnoten sind differenziert nach Gesamtnote, "Global rating", Checklisten-Note und SP-Note in Tabelle 3 [Tab. 3] dargestellt.

Bei der Differenzierung der Pr?fungsleistung nach Geschlecht lie?en sich in den Kommunikationsstationen ("Kardiovaskul?re Risikoanamnese" und "Depression") bessere Werte f?r weibliche Studierenden nachweisen (p<0,05). Dabei beruht die geschlechterspezifische Differenz auf der Einsch?tzung des Gesamteindrucks durch die Pr?fer (so genanntes Global-Rating) und die SPs (SP-Rating), w?hrend im auf konkrete Inhalte bezogenen Checklisten-Rating kein signifikanter Unterschied besteht. In den auf praktische Fertigkeiten konzentrierten Stationen "EKG schreiben und interpretieren" und "Rezept ausf?llen" konnte kein Einfluss des Geschlechts auf die Noten nachgewiesen werden.

Diskussion

Die Kursevaluation zeigt, dass sich die Studierenden gem?? ihrer Selbsteinsch?tzung sowohl hinsichtlich ihrer kommunikativen als auch ihrer praktischen Kompetenzen verbessert haben. Nur eine Minderheit gibt am Ende des Kurses an, die im Kurs vermittelten Fertigkeiten nicht erlernt zu haben. Die Ergebnisse der Selbsteinsch?tzung stehen im Einklang mit den Resultaten der OSCE. Im Bewertungsschema dieser Pr?fung wurde gro?er Wert auf den Umgang mit den Patienten gelegt (korrekte Begr??ung, Aufkl?rung, patientenverst?ndliche Erkl?rung des Vorgehens). Die hierbei erreichten guten Noten stimmen uns optimistisch, die Studierenden f?r eine patientenzentrierte Vorgehensweise sensibilisiert zu haben, wenngleich die ?berpr?fung dieser Aussage im Umgang mit realen Patienten noch aussteht.

Anamnese- und Kommunikations?bungen

Das hier eingesetzte Konzept zur Vermittlung kommunikativer Kompetenzen beruht auf dem Einsatz von Rollenspielen, Simulationspatientengespr?chen und videodokumentierten ?bungen mit "echten" Patienten. Dabei haben wir den Schwierigkeitsgrad sowohl strukturell als auch inhaltlich im Kursverlauf gesteigert. Die ersten Kursbausteine beruhen auf Rollenspielen der Studierenden untereinander, wobei die thematisierten Krankheiten den Studierenden vorab bekannt waren, um bestehende Wissensdefizite in dieser fr?hen Phase des klinischen Studiums zu kompensieren. Rollenspiele bieten spezifische Lernm?glichkeiten (z.B. die M?glichkeit f?r Studierende, sich auch in die Patientenrolle hineinzuversetzen) und praktische Vorz?ge, wie geringen Aufwand, niedrige Kosten und jederzeitige Verf?gbarkeit [11], [12]. Ein wesentlicher Nachteil von Rollenspielen ist jedoch die Abh?ngigkeit vom individuellen Engagement der Teilnehmer. Nicht alle Studierenden sind motiviert und einige haben ?ngste, vor Publikum in "Rollen zu schl?pfen" [11]. So gab mehr als die H?lfte unserer Teilnehmer an, diese ?bungen als zumindest anf?nglich unangenehm empfunden zu haben. Diese ?ngste konnten jedoch im Kursverlauf weitgehend aufgel?st werden, so dass nahezu alle Studierenden diese ?bungen am Ende als lehrreich einsch?tzten. Immerhin 34% der Studierenden fanden diese ?bungen als nicht hilfreich beim Entwickeln von Empathie f?r Patienten. Dieser Wert scheint uns erstaunlich hoch. Es ist denkbar, dass diese Aussage nicht zwischen Studierenden differenziert, die sich bereits als sehr empathisch mit Patienten erleben, und solchen, die hier einen hohen Lernbedarf sehen. Hier sind zun?chst genauere Informationen erforderlich, um dann zielgerichteter auf diese ?bungen im Kurs Einfluss nehmen zu k?nnen.

Die ?bungen mit Simulationspatienten sind auf gro?e Zustimmung gesto?en. Fast alle Studierenden, die an einem SP-Gespr?ch teilgenommen haben, empfanden dies als hilfreich f?r das Erlernen von Anamnesen. Auf Grund des ausgepr?gten Wunsches nach mehr SP-?bungen soll in zuk?nftigen Semestern der Anteil dieser ?bungsform ausgebaut werden. Auch SP-?bungen weisen spezifische Vorz?ge auf: Die Rollen k?nnen (ausreichendes Training der SPs vorausgesetzt) pr?zise auf bestimmte Lehrinhalte konzentriert und jeweils angepasst werden; im Gegensatz zu "echten" Patienten sind SPs - eine entsprechende Planung vorausgesetzt - jederzeit einsetzbar; nach entsprechender Schulung k?nnen SPs wertvolles Feedback aus "Patientensicht" geben [11], [13]. Nachteile des SP-Einsatzes sind der erhebliche finanzielle Aufwand f?r Honorare und der Zeitaufwand f?r die Schulungen der SPs. Von Vorteil hat es sich dabei erwiesen, auf SPs zur?ckzugreifen, die bereits Schauspiel-Erfahrung aufwiesen, da sich das Training hierbei sehr beschleunigen lie?.

Die videodokumentierten Gespr?che mit "echten" Patienten stellten den Abschluss des Kurses dar. Neben logistischen Vorteilen der Videodokumentation (ein Dozent kann in kurzer Zeit mehrere Videos ansehen und mit der Gruppe besprechen) sind weitere positive Aspekte in der Literatur bekannt: So nehmen Studierende, die sich selbst im Gespr?ch sehen und h?ren k?nnen, ihre St?rken und Schw?chen sehr viel rascher war; die M?glichkeit zur Wiederholung einzelner Gespr?chspassagen erm?glicht sehr spezifisches Feedback und besonders lehrreiche Aufnahmen (im positiven wie im negativen Sinn) k?nnen zu anderen Gelegenheiten erneut eingesetzt werden [11], [14]. Nachteilig bei Videoaufnahmen ist eine m?gliche Beeinflussung des Gespr?ches durch die artifiziellen Bedingungen und nicht zuletzt die Nervosit?t der Studierenden. Der Einsatz "echter" Patienten birgt zudem erhebliche organisatorische Risiken. Weiterhin fand sich unter den freiwilligen, externen Teilnehmern ein relevanter Anteil an "schwierigen" Patienten, so dass die Studierenden bisweilen ?berfordert waren, wenngleich diese Situation der Realit?t sehr nahe kommt und durch die Nachbesprechung die Chance besteht, auch diese Gespr?che konstruktiv zu nutzen.

"Gender bias"

Die Ergebnisse der OSCE-Pr?fung zeigen signifikant bessere Beurteilungen der weiblichen Studierenden im "Gesamteindruck" des Auftretens ("global rating") und in der Einsch?tzung durch die SPs, w?hrend die Checklisten-Beurteilung keine signifikanten Unterschiede ergab. Eine Interpretation dieser widerspr?chlichen Ergebnisse ist nicht einfach. Ein besseres Abschneiden weiblicher Studierender in OSCE konnte auch in anderen Studien gezeigt werden [15], [16]. Das Geschlecht der Pr?fer hat dabei insofern einen Einfluss, dass weibliche Pr?fer insgesamt geringf?gig bessere Noten vergeben, wobei sie jedoch beide Geschlechter besser einsch?tzen [16]. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass weibliche Studierende von Kommunikationskursen insgesamt st?rker profitieren, d.h. ihre F?higkeiten ausgepr?gter verbessern [15]. Die besseren kommunikativen F?higkeiten von Frauen sind auch bei ausgebildeten ?rzten nachweisbar und in der Literatur seit l?ngerem bekannt [17]. So kommt eine Meta-Analyse zu dem Ergebnis, dass sich weibliche Haus?rzte in der Arzt-Patienten-Kommunikation mehr engagieren, dass sie patientenzentrierter vorgehen, und die Patienten-Gespr?che bei ihnen im Durchschnitt 10% l?nger dauern [18].

Es ist offen, wieweit unsere Untersuchung hier Unterschiede in kommunikativen Fertigkeiten zwischen den Geschlechtern zeigt oder die Unterschiede im (subjektiveren) Gesamteindruck bei gleichen Werten in der Checkliste auf einen Bias der Rater zur?ckzuf?hren sind. Die unterschiedliche Sprache von M?nnern und Frauen legt es nahe, den "weiblichen" Sprachstil mit "kommunikativ kompetenter" zu verbinden. Hier sind langfristige Untersuchungen des Lernerfolgs bei M?nnern und Frauen notwendig, um gegebenenfalls Kommunikationskurse so zu gestalten, dass M?nner spezifisch gef?rdert werden. Hierzu sind uns jedoch keine evaluierten Konzepte bekannt.

Praktische Fertigkeiten

In der selbsteingesch?tzten Kompetenz der vermittelten praktischen Fertigkeiten zeigte sich eine deutliche Verbesserung im Vorher-/Nachhervergleich. Die Methode der Selbsteinsch?tzung ist jedoch per se nicht objektiv oder frei von ?berzeugungen [19], [20]. Eine M?glichkeit zur Validierung dieser Selbsteinsch?tzungen stellt der Abgleich mit den OSCE-Resultaten dar. Auf Grund der anonymen Durchf?hrung der Befragung ist ein Vergleich der Selbsteinsch?tzung mit den OSCE-Pr?fungsergebnissen f?r die Studierenden individuell nicht m?glich. Die sehr niedrigen Durchfallraten in der OSCE in der Gr??enordnung 0-1% stehen jedoch gut im Einklang mit den Ergebnissen der selbsteingesch?tzten Kompetenz (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Insgesamt sprechen die Noten in der OSCE daf?r, dass es gelungen ist, den weitaus meisten Studierenden die Kursziele erfolgreich zu vermitteln.

Einschr?nkend sollte darauf verwiesen werden, dass die Befragung und Pr?fung der Studierenden im Anschluss an den Kurs nur eine Momentaufnahme ihrer Kompetenz erlauben. Der von uns erhoffte langfristige Effekt (z.B. durch Abbau von ?ngsten und die sich daraus ableitende Ermutigung das Erlernte beispielhaft in Famulaturen anzuwenden) soll daher in einer longitudinalen Studie untersucht werden.

Literatur

[1] Fischer T, Simmenroth-Nayda A, Kochen MM, Himmel W. Der Erwerb ?rztlicher Basisf?higkeiten im Medizinstudium. Z Allgemeinmed. 2003;79(Kongress-Abstracts):50.[2] Du Bulay C, Medway C. The clinical skills resource: a review of current practice. Med Educ. 1999;33:185-191.

[3] Remmen R, Derese A, Scherpbier A. Can medical schools rely on clerkships to train students in basic clinical skills?. Med Educ. 1999;33:600-605.

[4] Liddel MJ, Davidson SK, Taub H, Whitecross LE. Evaluation of procedural skills training in undergraduate curriculum. Med Educ. 2002;36:1035-1041.

[5] Barnsley L, Lyon PM, Ralston SJ. Clinical skills in junior medical house officers: a comparison of self-reported confidence and observed confidence. Med Educ. 2004;38:358-367.

[6] Fischer T, Simmenroth-Nayda A, Herrmann-Lingen C. Medizinische Basisf?higkeiten - ein Unterrichtskonzept im Rahmen der neuen Approbationsordnung. Z Allg Med. 2003;79:432-436.

[7] Pendleton D, Schofield T, Tate P. A method for giving feedback. In: The consultation: an approach to learning and teaching. Oxford: Oxford University Press; 1984:S68-71.

[8] Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med. 1990;65(9): 63-67.

[9] Chenot JF, Fischer T, Simmenroth-Nayda A. Interdiziplin?rer Pilot-OSCE "Medizinische Basisf?higkeiten". Z Allgemeinmed. 2004;80:503-506.

[10] SAS Institute Inc. SAS/STAT. User`s Guide Version 8. NC: Cary; 1999.

[11] Kurtz S, Silverman J, Draper J. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Abingdon: Radcliffe Medical Press; 1998.

[12] Cohen-Cole SA, Bird J, Mance R. Teaching with role play - a structured approach. In: Lipkin M, Putnam SM, Lazare A (Hsrg). The medical interview. New York: Springer-Verlag; 1995.

[13] Hoppe RB. Standardized (simulated) patients and the medical interview. In: Lipkin M, Putnam SM, Lazare A (Hsrg). The medical interview. New York: Springer-Verlag. 1995.

[14] Beckman HB, Frankel RM. The use of videotape in internal medicine training. J Gen Intern Med. 1994;9:517-521.

[15] Roter DB, Larson S, Shinitzky H. Use of an innovative video feedback technique to enhance communication skills training. Med Educ. 2004;38:145-157.

[16] Wiskin CM, Allan TF, Skelton JR. Gender as a variable in the assessment of final year degree-level communication skills. Med Educ. 2004;38:129-137.

[17] Weisman CS, Teitelbaum MA. Physician gender and the physician-patient relationship: Recent evidence and relevant questions. Soc Sci Med. 1985;20:1119-1127.

[18] Roter DB, Hall JA, Aoki Y. Physician gender effects in medical communication. A meta-analytic review. JAMA. 2002;288:756-764.

[19] Stewart J, O?Halloran C, Barton JR, Singleton SJ, Harrigan P, Spencer J. Clarifying the concepts of confidence and competence to produce appropriate self-evaluation measurement scales. Med Educ. 2002;34:903-909.

[20] Morgan PJ, Cleave-Hogg D. Comparison between medical students? experience, confidence and competence. Med Educ. 2002;36:534-539.