[Taxonomy of objectives for professionalism in medical education]

Sebastian Schubert 1Heiderose Ortwein 2

Antje Remus 3

Ulrich Schwantes 4

Claudia Kiessling 1

1 Charit? Universit?tsmedizin Berlin, Reformstudiengang Medizin, Berlin, Deutschland

2 Charit? Universit?tsmedizin Berlin, Klinik f?r An?sthesiologie und Intensivmedizin CCM, Berlin, Deutschland

3 Humboldt Universit?t Berlin, Institut f?r Psychologie, Berlin, Deutschland

4 Charit? Universit?tsmedizin Berlin, Institut f?r Allgemeinmedizin, Berlin, Deutschland

Abstract

Aims: An especially high level of professional behaviour is expected from physicians. Internationally, the definition, teaching and assessment of professional behaviour for medical students have been discussed intensively over the last years. In Germany, to date, there exist no established educational objectives, instructional and assessment methods for professional medical behaviour. This paper defines the term 'professionalism', explains the concept of operationalized educational objectives, describes a method for the creation of educational objectives for professional behaviour and proposes for discussion a model for the description of professional behaviour through educational objectives.

Method: In the development of the objectives an iterative process with a repeated alternation of theoretical foundation, discussion with experts and practical trial was used. Bloom's taxonomy played an important role in this process.

Results: The theoretical model of professional behaviour consists of four levels and is divided into four categories on the highest level: techniques for effective communication, interpersonal, intrapersonal and public aspects. The second level consists of nine objectives. These are distinguished into 27 objectives on the third level. On the fourth level the objectives are further detailed and assigned to either "doctor-patient-relationship" or "working in a team". The 106 educational objectives on the fourth level were taxonomized after Bloom.

Conclusion: The model presented here was developed at one medical school by a limited number of people. The creation of a nationwide core curriculum of educational objectives, and teaching and assessment materials for professional behaviour seems desirable. A core curriculum developed on a broad basis, involving as many faculties as possible, would have high validity and acceptance. The development of such a core curriculum could, for example, be sustained by the Gesellschaft f?r Medizinische Ausbildung.

Keywords

undergraduate medical education, professionalism, educational objectives, Bloom?s Taxonomy

Einleitung

Von ?rztinnen und ?rzten wird in besonderem Ma?e professionelles Verhalten erwartet, da ihnen die Sicherstellung eines hohen Gutes, der Gesundheit, ?bertragen wurde. In Gro?britannien, Kanada und den USA wird das Thema Professionalit?t von ?rztinnen und ?rzten seit einigen Jahren intensiv diskutiert, was sich unter anderem in einer Vielzahl von Ver?ffentlichungen zu diesem Thema in medizinischen Fachzeitschriften niederschl?gt. Eine Literaturrecherche in PubMed findet 73 Artikel unter dem Schlagwort "professionalism", die allein in der ersten Jahresh?lfte 2005 ver?ffentlicht wurden. Ausl?ser f?r diese Diskussion sind unter anderem wiederholte F?lle unprofessionellen Verhaltens [1], [2] und ge?nderte gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Anforderungen an den Arztberuf. In Deutschland wird diese Diskussion innerhalb der ?rzteschaft noch nicht im gleichen Ma?e gef?hrt, wobei auch hier immer wieder einzelne F?lle unprofessionellen Verhaltens in den Medien berichtet und von der ?rzteschaft kommentiert werden [3], [4], [5]. Die fortschreitende ?konomisierung des Gesundheitswesens, die zunehmende Technologisierung, ein sich ver?nderndes Krankheitspanorama und die demographische Entwicklung erfordern jedoch auch ?ber diese Einzelf?lle hinaus eine breitere Diskussion des professionellen Verhaltens von ?rztinnen und ?rzten.

Um einer st?rkeren staatlichen Kontrolle zuvorzukommen, entwickeln ?rztliche Standesorganisationen und Fachgesellschaften selbst Empfehlungen und Kontrollmechanismen. Im angloamerikanischen Raum haben einzelne Organisationen bereits Unterrichtsmaterialien f?r die Aus- und Weiterbildung f?r professionelles Verhalten entwickelt [2]. F?r die Sicherstellung professionellen ?rztlichen Verhaltens sind in Deutschland die Landes?rztekammern als K?rperschaften der ?rztlichen Selbstverwaltung zust?ndig, die f?r die Weiter- und Fortbildung verantwortlich sind, jedoch an der Gestaltung des Medizinstudiums kaum Anteil nehmen. Von Seiten des Staates definiert die Approbationsordnung zumindest in Umrissen die gesellschaftlichen Erwartungen an den Arztberuf [6].

Ein gro?er Teil der Werte, Normen und Rahmenbedingungen der ?rztlichen Profession wird angehenden ?rztinnen und ?rzten bereits im Studium vermittelt. Dieser Sozialisationsprozess l?uft ?berwiegend latent und implizit ab [7]. Explizit wird das Thema Professionalisierung und Professionalit?t meist nur im Rahmen der Medizinsoziologie und Medizinethik thematisiert, die im momentanen Medizinstudium jedoch als eher randst?ndige F?cher wahrgenommen werden. Ein Grund f?r den geringen Stellenwert dieses Themas im Medizinstudium ist die F?cheraufteilung des Medizinstudiums, in der disziplinen?bergreifende Ausbildungsziele nur schwer ihren Platz finden. Zus?tzlich findet an deutschen medizinischen Fakult?ten zu selten eine Debatte ?ber f?cher?bergreifende Ausbildungsziele statt. Wichtig w?re hier eine Definition der Kompetenzen, ?ber die Medizinstudierende am Ende ihres Studiums verf?gen sollen [8].

Nicht zuletzt ist Professionalit?t ein sehr schwer zu fassendes Feld ohne klare Definition. W?hrend seine herausragende Bedeutung f?r die ?rztliche T?tigkeit wahrscheinlich von niemandem bestritten wird, bestehen ?ber seine Definition, Inhalte und Methoden der Vermittlung und ?berpr?fung, zumindest im deutschsprachigen Raum, wenig ausgereifte Konzepte. Um auch dieses Feld einer gezielten Vermittlung und ?berpr?fung bei Medizinstudierenden zug?nglich zu machen, bedarf es einer Definition des Begriffs und der Formulierung operationalisierter Ausbildungsziele.

Dieser Artikel versucht, den Begriff der ?rztlichen Professionalit?t zu definieren, das Konzept von operationalisierten Ausbildungszielen zu erl?utern, eine Methode zur Erstellung von Ausbildungszielen f?r professionelles Verhalten zu beschreiben und ein Modell zur Beschreibung professionellen Verhaltens durch Ausbildungsziele zur Diskussion zu stellen.

Methoden

Definition professionellen ?rztlichen Verhaltens

Das Interesse an einer Festlegung professionellen ?rztlichen Verhaltens existiert seit Jahrhunderten. Als bekanntestes Beispiel kann der Eid des Hippokrates bzw. die modernisierte Version, das Genfer Gel?bnis aus dem Jahr 1948, angesehen werden. Die theoretische Fundierung des Begriffs "Profession" geschah im Wesentlichen in den 1970er Jahren, als Vertreter der Soziologie den Begriff pr?gten und feststellten, dass die Medizin ein Prototyp professionalisierter Berufsgruppen darstellt [9]. Als zentrale Merkmale professionalisierter Berufsgruppen gelten:

• Die Erbringung von Leistungen zur Sicherung einer gesellschaftlichen Wertuniversalie (z.B. Gesundheit)

• Eine Wissensbasis bestehend aus wissenschaftlichem Wissen und Berufswissen

• Die legitimierte organisierte Autonomie der Kontrolle ?ber die eigene T?tigkeit [9], [10], [11].

F?r die Definition, was professionelles Verhalten auf der individuellen Ebene ausmacht, ist die Wissensbasis von besonderer Bedeutung. Nach Daheim [11] bedeutet professionelles ?rztliches Handeln die Anwendung spezifischen medizinischen Wissens auf ein spezifisches medizinisches Problem. Dabei setzt sich medizinisches Wissen aus wissenschaftlichem Wissen und Berufswissen zusammen. Wissenschaftliches Wissen wird im Medizinstudium gelehrt, gelernt und ?berpr?ft und steht vor allem f?r kognitive professionelle Standards (z.B. medizinische Definitionen, Klassifikationen). Berufswissen wird oft implizit gelernt und selten ?berpr?ft. Es beinhaltet Erfahrungswissen, interaktionales und normatives Wissen und steht f?r die normativen professionellen Standards (z.B. ethische Kodizes). Professionelles Handeln bedeutet also ein komplexes Zusammenwirken von kognitivem, interaktionalem und normativem Wissen, um ein spezifisches medizinisches Problem eines Patienten zu l?sen. Jeder Patient bedeutet eine neue einzigartige Situation. Die Qualit?t professionellen Handelns wird dabei sowohl durch das Ergebnis als auch den Prozess der Probleml?sung definiert.

Viele K?rperschaften innerhalb der ?rzteschaft haben f?r ihre Mitglieder professionelles Verhalten definiert. In den USA pr?gte das "Humanism Project" des American Board of Internal Medicine (ABIM) 1983 die Vorstellung, dass "humanism", eine Einheit von Respekt, Mitgef?hl und Integrit?t, die zentrale Qualit?t eines Internisten darstellt. Diese Initiative war der Vorl?ufer des "Project Professionalism" des ABIM, das heute in den Vereinigten Staaten zusammen mit der Definition des Accredidation Council on Graduate Medical Education als theoretische Grundlage in diesem Bereich gilt [2], [12]. In der Pr?ambel des "Project Professionalism" wird das Patienteninteresse ?ber das Selbstinteresse des Arztes gestellt. Professionalit?t wird auf Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Pflichtbewusstsein, Ehre, Integrit?t, Respekt f?r andere Menschen und Exzellenz zur?ckgef?hrt. Ganz ?hnlich wurden in Gro?britannien durch das General Medical Council (GMC) Prinzipien professionellen ?rztlichen Verhaltens formuliert. Hier werden die Standards guter klinischer Praxis, n?mlich kontinuierliche Fortbildung, die Entwicklung und Erhaltung erfolgreicher Beziehungen zu Patienten, die effektive Kooperation mit Kollegen, Ehrlichkeit und der Erhalt der eigenen physischen und psychischen Gesundheit betont [13]. Das Royal College of Physicians and Surgeons of Canada hat in im CanMEDS 2000 Project sieben Rollen definiert, die Fach?rzte erf?llen sollen: "medical expert" (zentrale Rolle), "professional", "communicator", "scholar", "collaborator", "health advocate" und "manager" [14].

In Deutschland erf?llen die Berufsordnungen der ?rztekammern ?hnliche Zwecke wie die Prinzipien des GMC. ?rztinnen und ?rzte sollen beim Umgang mit Patientinnen und Patienten deren W?rde und Selbstbestimmungsrecht respektieren und ihre Privatsph?re achten. Sie sollen ?ber die beabsichtigte Diagnostik und Therapie, sowie ggf. ?ber ihre Alternativen und ?ber die Beurteilung des Gesundheitszustandes in f?r den Betroffenen verst?ndlicher und angemessener Weise informieren und insbesondere auch das Recht, empfohlene Untersuchungs- und Behandlungsma?nahmen abzulehnen, respektieren. Ebenfalls wird gefordert, R?cksicht auf die Situation des Patienten/der Patientin zu nehmen, auch bei Meinungsverschiedenheiten sachlich und korrekt zu bleiben, den Mitteilungen des Patienten geb?hrende Aufmerksamkeit entgegenzubringen und Patientenkritik sachlich zu begegnen [15].

Neben den Darstellungen einzelner K?rperschaften gibt es verschiedene Ans?tze, die bestehende Literatur zusammenzufassen [16], [17], [18]. Van de Camp et al. [19] analysierten die aktuelle Literatur hinsichtlich konstituierender Elemente professionellen ?rztlichen Verhaltens. F?r sie stellt Professionalit?t ein multidimensionales Konzept dar, das sich aus drei Komponenten zusammensetzt:

• Interpersonale Aspekte (z.B. altruism, respect, service, honor, honesty)

• Intrapersonale Aspekte (z.B. lifelong learning, maturity, morality, humility)

• Gesellschaftliche Aspekte ("public") (z.B. accountability, social contract, admission to an ethical code).

Diese Definitionen sind allerdings sehr allgemein und weit entfernt von konkreten Handlungsanweisungen in typischen Situationen ?rztlichen Handelns. Soll professionelles Verhalten von Medizinstudierenden einer ?berpr?fung und Bewertung zug?nglich gemacht werden, sind operationalisierte Ausbildungsziele notwendig.

Gestaltung von Ausbildungszielen

Um ein Curriculum f?r Lehrende und Lernende transparent, nachvollziehbar und ?berpr?fbar zu machen, hat sich die Formulierung von Ausbildungszielen f?r das Medizinstudium bew?hrt [20], [21], [22].

Ausbildungsziele unterscheiden sich von Ausbildungsinhalten durch die Operationalisierung, indem sie das beabsichtigte Verhalten beschreiben, das der Lernende nach Abschluss des Lernprozesses zeigen soll [23].

Der Ausbildungsinhalt "Kommunikationsmodelle" k?nnte als Ausbildungsziel folgenderma?en hei?en:

• Drei Kommunikationsmodelle benennen k?nnen

• Drei Kommunikationsmodelle hinsichtlich ihrer Unterschiede analysieren k?nnen

• Kommunikationsmodelle auf konkrete Situationen anwenden k?nnen.

Ein weiteres Merkmal von Ausbildungszielen ist ihre Hierarchisierung. Dies bedeutet die Erstellung von Ausbildungszielen auf verschiedenen Ebenen (zum Beispiel Leitziel, Richtziel, Grobziel, Feinziel). Idealerweise sollten Ausbildungsziele von der obersten bis zur untersten Hierarchieebene "top-down" entwickelt werden. F?r ein medizinisches Curriculum bedeutet das, dass sich eine medizinische Fakult?t zuerst ?ber das "gro?e" Ausbildungsziel "?ber welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen sollen unsere Absolventen/-innen verf?gen?" einigen muss, bevor Ausbildungsziele f?r einzelne Semester, F?cher, Kurse oder Bl?cke festgelegt werden.

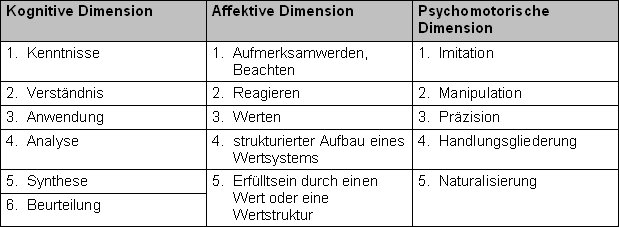

Zus?tzlich lassen sich Ausbildungsziele in Dimensionen taxonomisieren. Die am h?ufigsten verwendete Taxonomie ist die von Bloom [24], [25]. Die revidierte Fassung nach Krathwohl weist drei Dom?nen auf, die wiederum in Kategorien unterteilt sind (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]) [26], [27], [28]. Weitere Taxonomien f?r Ausbildungsziele wurden beispielsweise von Ausubel und Gagn? entwickelt [29], [30].

Methodisches Vorgehen zur Entwicklung von Ausbildungszielen f?r professionelles ?rztlichen Verhalten

Bei der Entwicklung der Ausbildungsziele wurde in Anlehnung an die Prinzipien der qualitativen Sozialforschung ein iteratives Vorgehen gew?hlt, das hei?t, es fand ein mehrfacher Wechsel aus theoretischer Fundierung, Diskussion mit Expertinnen und Experten und praktischer Erprobung statt [31]. Es lassen sich folgende zentrale Schritte in der Zielentwicklung definieren:

1. Sammlung von Ausbildungszielen, theoretischen Modellen u.?.

In der Literaturdatenbank PubMed wurde im Fr?hjahr 2004 mit den Schl?sselw?rtern "professionalism", "professional", "profession", "humanism", "non-cognitive domain", "doctor-patient-relationship" eine Literaturrecherche durchgef?hrt. Die Suche wurde eingeschr?nkt durch die Schl?sselw?rter "medical education", "objectives", "outcomes" bzw. "goals". Zus?tzlich fand eine Sichtung von Monographien und Sammelb?nden zum Thema "Arzt-Patienten-Beziehung" bzw. "doctor-patient-relationship" sowie einer Internet-Suche mit der Suchmaschine "Google" mit den Schl?sselw?rtern "medical education" und "professional", "professionalims", "doctor-patient-relationship" und "objectives", "outcomes" statt.

2. Erste Systematisierung von Ausbildungszielen

Auf der Basis der Literatur fand eine erste Systematisierung von Ausbildungszielen nach dem "Three Function Modell" [32] statt, das drei zentrale ?rztliche Aufgaben im Kontakt zwischen Arzt/?rztin und Patient/Patientin postuliert:

• das Erfassen, Analysieren und Verstehen der Probleme der Patientin/des Patienten

• das Entwickeln, Aufrechterhalten und Beenden eines Gespr?chs und

• das Vermitteln von Informationen, Erarbeiten von L?sungswege, deren Durchf?hrung und Begleitung.

3. Diskussion mit Expertinnen und Experten

Eine erste Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Fachrichtungen und beruflicher Hintergr?nde sollte im Sinne einer Triangulierung sicherstellen, dass eine einseitige Betrachtung aufgedeckt und korrigiert wird. Personen folgender F?cher wurden in die Diskussion einbezogen: Allgemeinmedizin, An?sthesie und Intensivmedizin, Medizinethik, Medizinpsychologie, Medizinrecht, Medizinische Ausbildung, P?diatrie, Psychologie und Psychosomatik.

4. Modifikation des Modells, Erg?nzung der Ausbildungsziele und Erstellung einer vorl?ufigen Endversion

Die Diskussion mit den Expertinnen und Experten machte eine Modifikation des Modells sowie eine ?berarbeitung der Ausbildungsziele notwendig. Dies geschah unter Einbeziehung weiterer theoretischer Modelle [16], [18], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46].

5. Entwicklung und Durchf?hrung eines Tests auf der Basis der Ausbildungsziele; Sammlung von prototypischen Situationen

Gleichzeitig fand eine literaturbasierte Sammlung von prototypischen Situationen statt, in denen professionelles Verhaltens als besonders wichtig bzw. in denen unprofessionelles Verhalten besonders folgenreich beschrieben wurde [2], [47], [48], [49]. Auf der Basis der Ausbildungsziele und der prototypischen Situationen wurde ein fallbasierter Test mit vorgegebenem Antwortformat (Multiple Choice Fragen) entwickelt. Die Testentwicklung umfasste eine Expertenbefragung und einen Testlauf mit Medizinstudierenden. Die Expertenbefragung hatte zum Ziel, die Situationen, Fragenst?mme und Antwortalternativen zu optimieren und auf ihre Plausibilit?t zu pr?fen. Nach einer erneuten ?berarbeitung der Testfragen erfolgte der Testlauf. Die teilweise schwierige Zuordnung der Testfragen zu den Ausbildungszielen sowie die Diskrepanzen zwischen theoretischem Konstrukt und statistischer Testauswertung zeigten weiteren ?berarbeitungsbedarf der Ausbildungsziele.

6. Diskussion der Ausbildungsziele unter Einbeziehung der Bloom'sche Taxonomie und Erstellung einer vorl?ufigen Endversion

Unter Anwendung der Bloom'schen Taxonomie (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]) klassifizierten drei Untersucherinnen und Untersucher unabh?ngig die Ausbildungsziele. In mehreren Sitzungen wurden danach alle Ausbildungsziele erneut diskutiert, um die ?bereinstimmung der Klassifizierung zu beurteilen sowie ggf. Modifikationen in der Formulierung und Zuordnung innerhalb des theoretischen Modells vorzunehmen und eine Endversion zu erstellen.

Ergebnisse

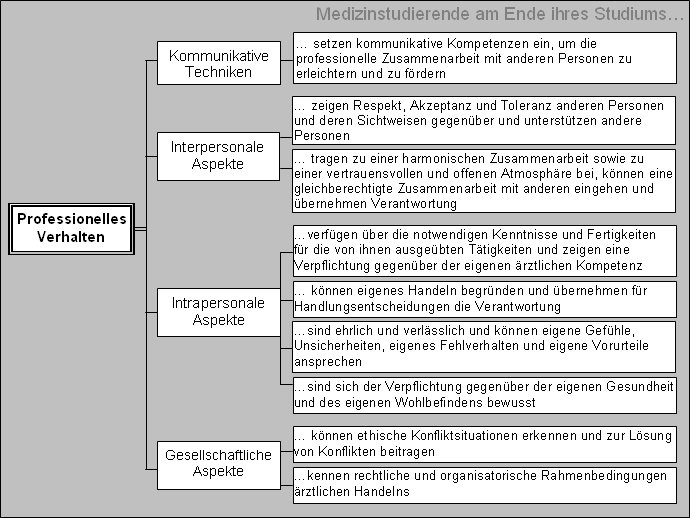

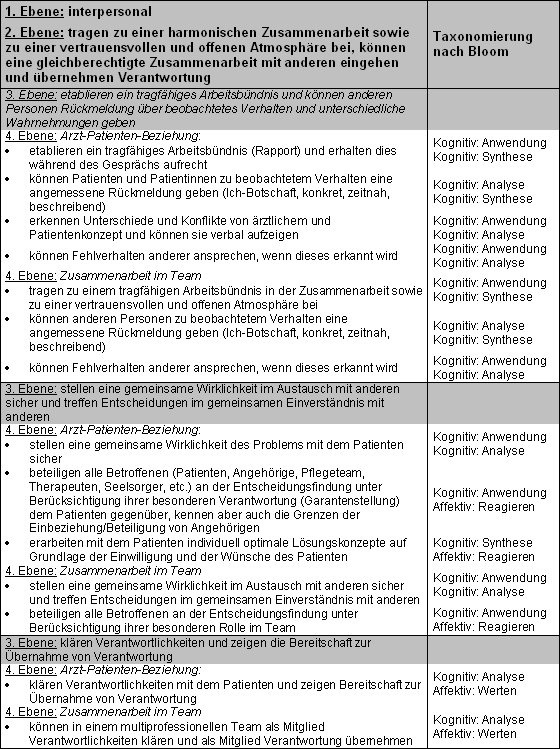

Das theoretische Modell zur Beschreibung professionellen Verhaltens besteht aus vier Abstraktionsebenen und unterteilt sich auf der ersten (= obersten) Ebene in vier Bereiche: kommunikative Techniken, interpersonale Aspekte, intrapersonale Aspekte und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Auf der zweiten Ebene wurden neun Ausbildungsziele formuliert (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Diese Ziele werden auf der dritten Ebene in 27 Ausbildungsziele differenziert. Auf der vierten (= untersten) Ebene werden die Ausbildungsziele weiter differenziert und jeweils einem der beiden Bereiche "Arzt-Patienten-Beziehung" und "Arbeit im Team" zugeordnet. Dadurch ergeben sich 61 Ausbildungsziele zur "Arzt-Patienten-Beziehung" und 45 Ausbildungsziele zu "Arbeit im Team". Alle Ausbildungsziele der 4. Ebene wurden nach Bloom taxonomisiert (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]).

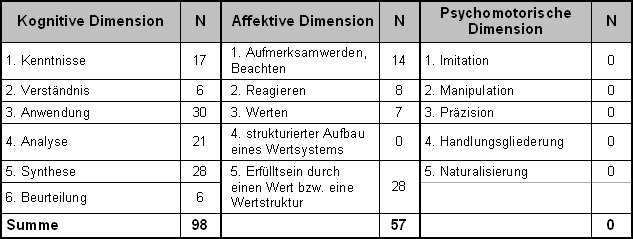

Von den 106 Ausbildungszielen wurden 51 eindeutig einer Bloom'schen Dom?ne (34 kognitiv, 17 affektiv) und Kategorie zugeordnet. Von den verbleibenden 55 Ausbildungszielen wurden 27 Ausbildungsziele je zwei Kategorien derselben Dom?ne (21 kognitiv, 6 affektiv), 25 Ausbildungsziele zwei unterschiedlichen Dom?nen (kognitiv und affektiv), zwei Ausbildungsziele drei Kategorien derselben Dom?ne (2 kognitiv) und ein Ausbildungsziel zwei Kategorien und zwei Dom?nen zugeordnet. In Tabelle 3 [Tab. 3] ist das Ergebnis der Zuordnung der 106 Ausbildungsziele zu den Dom?nen und Kategorien dargestellt. Da einige Ausbildungsziele mehreren Dom?nen bzw. Kategorien zugeordnet wurden, ist die Summe gr??er als die Anzahl der Ausbildungsziele.

Diskussion

Ein zentrales Problem bei der Erstellung von Ausbildungszielen f?r professionelles Verhalten von ?rztinnen und ?rzten ist dessen Definition und Operationalisierung. Besonders bei einem Konstrukt wie "professionelles Verhalten von ?rztinnen und ?rzten" sind eine solide theoretische Fundierung und die Ber?cksichtigung der (standes-) politischen und gesellschaftlichen Dimension notwendig. Deswegen m?ssen entsprechende Ausbildungsziele durch eine m?glichst breite, m?glichst gro?e und dazu legitimierte Gruppe von Expertinnen und Experten validiert werden. Weiterhin ist der "Wert" "professionelles Verhalten" einem st?ndigen Wandel unterworfen, so dass diese Ausbildungsziele immer nur zeitlich und ?rtlich begrenzte G?ltigkeit haben k?nnen. Aus diesen Gr?nden erscheint das hier gew?hlte iterative Vorgehen mit einem mehrfachen Wechsel von theoretischer Fundierung, Diskussion mit Expertinnen und Experten und praktischer Erprobung dem Gegenstand angemessen.

Die Profession "Arzt/?rztin" ist in den letzten Jahrzehnten intensiv beleuchtet worden allerdings eher unter dem Gesichtspunkt der Professionalisierung, weniger unter dem Gesichtspunkt einer Definition professionellen Verhaltens. Die dazu vorhandene Literatur stammt vor allem aus dem angloamerikanischen Raum. Es ist zu hinterfragen, ob sie auch f?r den deutschsprachigen Raum gilt. Einen hohen Stellenwert bei der Definition professionellen ?rztlichen Verhaltens haben in den USA die Begriffe "altruism", "honor" und "duty to service" [2]. Diese Begrifflichkeiten sind schwer in den deutschen Kulturkreis zu ?bertragen.

Als theoretische Grundlage des hier dargestellten Konzepts eignen sich am ehesten die Arbeiten von Daheim [11] und van de Camp et al. [19]. In Abweichung von van de Camp wurde hier zus?tzlich der Bereich "kommunikative Techniken" etabliert. Grunds?tzlich ist dazu zu sagen, dass jede Art Klassifizierung, Kategorisierung oder Taxonomierung willk?rlich ist. Ziel einer Klassifizierung sollte sein, dass das Dargestellte sinnhaft und handhabbar ist. Dies muss sich in der hier dargestellten Taxonomie in der zuk?nftigen Anwendung noch zeigen.

Daheim beschreibt Professionalit?t als ein Zusammenspiel von wissenschaftlichem Wissen und Berufswissen am Einzelfall. In dem hier dargestellten Konzept wurden nur die Elemente des Berufswissens aufgegriffen und operationalisiert. Die Definition wissenschaftlichen Wissens ist durch die Struktur der medizinischen Fakult?ten ausreichend gesichert, auch wenn zu diesem Bereich in Deutschland noch kein etablierter und verbindlicher Katalog von operationalisierten Ausbildungszielen vorliegt.

Die hier verwendete Bloom'sche Taxonomie zur Klassifizierung der Ausbildungsziele ist zwar am weitesten verbreitet, hat jedoch einige bekannte Schw?chen. Sie ist lerntheoretisch wenig fundiert, die Zuordnung von Lernzielen zu den Dimensionen und Ebenen h?ngt stark von Mutma?ungen der Anwender ?ber die beteiligten kognitiven, affektiven und psychomotorischen Leistungen ab [28] und sie wurde als "?berkompliziert" kritisiert [50]. Auch in dieser Studie konnte zwischen den drei Anwenderinnen h?ufig erst nach l?ngerer Diskussion Einigkeit ?ber die Zuordnung erzielt werden. Trotzdem war deren Anwendung sinnvoll und hilfreich, da sie dazu f?hrte, Ausbildungsziele eindeutiger und pr?ziser zu formulieren und unterschiedliche Sichtweisen, Interpretationen und Verst?ndnisse einzelner Ausbildungsziele aufzudecken. Au?erdem konnte durch die Anwendung der Taxonomie gezeigt werden, dass eine Mehrheit der Ausbildungsziele zur kognitiven Dom?ne geh?rt und damit einer ?berpr?fung z.B. durch schriftliche Pr?fungen grunds?tzlich zug?nglich ist. Es besteht jedoch auch die Gefahr, dass eine Anpassung der Ausbildungsziele an die Taxonomie zu einer immer kleinteiligeren Aufsplitterung und damit zu einer Vielzahl von sehr speziellen, eventuell trivialen Ausbildungszielen f?hrt.

Die Definition und Auswahl von Expertinnen und Experten f?r professionelles Verhalten stellte eine Schwierigkeit dar, da es im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen der Medizin f?r professionelles ?rztliches Verhalten, insbesondere f?r den Bereich des Medizinstudiums, keine allgemein anerkannten Expertinnen und Experten gibt. Es ist nicht auszuschlie?en, dass eine anders zusammengesetzte Expertengruppe zu anderen Ausbildungszielen gekommen w?re. Insbesondere stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Meinung von Patientinnen und Patienten sowie anderer Gesundheitsberufe einnimmt. Ihre Einbindung in die weitere Diskussion, was professionelles ?rztliches Verhalten ausmacht, k?nnte Defizite der Ausbildungsziele aufdecken und den Blickwinkel erweitern. Die in dieser Studie erarbeiteten Ausbildungsziele sind deshalb als ein "work in progress" zu betrachten und sollen als Diskussionsgrundlage dienen.

Schlu?folgerung

F?r Deutschland erscheint die Schaffung eines bundesweiten, fakult?ts?bergreifenden Kerncurriculums mit Ausbildungszielen, Lern- und Pr?fungsmaterialien f?r professionelles Verhalten w?nschenswert und sinnvoll. Ein auf breiter Basis unter Beteiligung m?glichst vieler Fakult?ten entwickeltes Kerncurriculum h?tte eine hohe Validit?t und Akzeptanz, w?rde den einzelnen Fakult?ten viel Entwicklungsarbeit ersparen und trotzdem ausreichend Spielraum f?r eine individuelle Profilbildung der einzelnen Fakult?ten lassen. Die Entwicklung dieses Kerncurriculums k?nnte z.B. von der Gesellschaft f?r Medizinische Ausbildung getragen werden.

Danksagung

Wir danken Prof. Dr. med. Walter Burger, Dr. med. G?tz Fabry, Prof. Dr. med. Peter Helmich, Prof. Dr. med. Wolf Langewitz, Dr. med. J?rgen in der Schmitten und Prof. Dr. phil. Oliver Wilhelm f?r ihren hilfreichen Anmerkungen zu den Ausbildungszielen und der Carl Gustav Carus Stiftung und dem Vizepr?sidenten f?r Lehre und Studium der Humboldt Universit?t Berlin f?r die finanzielle Unterst?tzung.

Literatur

[1] Jackson T, Smith R. Harold Shipman. BMJ. 2004;328(7433):231.[2] American Board of Internal Medicine. Project Professionalism (7th printing). Philadelphia: American Board of Internal medicine; 2001.

[3] Thomas K. Gro?britannien: Dubiose ?rzte aufsp?ren. Dt Arztbl. 2000;97:A-2358/B-2010/C-1891.

[4] Flintrop J. Betrug und Korruption im Gesundheitswesen: Aufgebauschte Vorverurteilungen. Dt Arztbl. 2004;101:A-2213/B-1851/C-1783.

[5] Merten M. ?rztliche Behandlungsfehler: Ungewollte Verunsicherung. Dt Arztbl. 2004;102:A-1021/B-865/C-811.

[6] Bundesgesetzblatt. Approbationsordnung f?r ?rzte. In: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002. Bonn, Bundesgesetzblatt; 2002.

[7] Hafferty FW. Beyond curriculum reform: confronting medicine's hidden curriculum. Acad Med. 1998;73(4):403-407.

[8] Harden RM, Crosby JR, Davis MH. AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: Part 1-An introduction to outcome-based education. Med Teach. 1999;21(1):7-14.

[9] Freidson E. Der ?rztestand. Berufs- und wissenschaftssoziologische Durchleuchtung einer Profession. Stuttgart: Enke; 1979.

[10] Schaeffer D. Zur Professionalisierbarkeit von Public Health und Pflege. In: Schaeffer D, Moers M, Rosenbrock R, editors. Public Health und Pflege. Zwei neue gesundheitswissenschaftliche Disziplinen. Berlin: Sigma; 1994. S. 103-127.

[11] Daheim HJ. Zum Stand der Professionssoziologie. Rekonstruktion machttheoretischer Modelle der Profession. In: Dewe B, Ferchhoff W, Radtke F-O, editors. Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in p?dagogischen Feldern. Opladen; 1992. S. 21-35.

[12] ACGME.org [homepage im Internet]. Outcome Project. Chicago, Il: Editor; 2001. Zug?nglich unter: http://www.acgme.org/outcome/comp/compFull.asp.

[13] General Medical Council. Good Medical Practice: General Medical Council; 2001.

[14] rcpsc.medical.org [homepage im Internet]. Skills for the new millennium: report of the societal needs working group: CanMEDS 2000 Project. In: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Canadian Medical Education Directions for Specialsits 2000 Project. Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 1996. Zug?nglich unter: http://rcpsc.medical.org/publications/index.php.

[15] ?rztekammer Berlin. Berufsordnung der ?rztekammer Berlin vom 9. Januar 2002. Berlin: ?rztekammer Berlin; 2002.

[16] Arnold L. Assessing Professional Behaviour: Yesterday, Today, and Tomorrow. Acad Med. 2002;77(6):502-515.

[17] Lynch DC, Surdyk PM, Eiser AR. Assessing professionalism: a review of the literature. Med Teach. 2004;26(4):366-373.

[18] Cushing A. Assessment of Non-Cognitive Factors. In: Norman G, van der Vleuten CPM; Newble, DI, editor. International Handbook of Research in Medical Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 2002. S. 711-755.

[19] Van De Camp K, Vernooij-Dassen MJ, Grol RP, Bottema BJ. How to conceptualize professionalism: a qualitative study. Med Teach. 2004;26:696-702.

[20] Medical Council of Canada. CLEO. Objectives of the Considerations of the Legal, Ethical and Organizational Aspects of the Practice of Medicine. Medical Council of Canada; 1999.

[21] Association of American Medical Colleges. Report I: Learning objectives for medical student education. Guidelines for medical schools. Washington: American Association of Medical Colleges; 1998.

[22] Bloch R, B?rgi H. The Swiss Catalogue of Learning Objectives. Med Teach. 2002;24:144-150.

[23] Mager RF. Motivation und Lernerfolg. Weinheim und Basel: Beltz; 1970.

[24] Bloom BS, Krathwohl DR. Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain. Boston: Addison Wesley Publishing Company; 1984.

[25] Engelhart MD, Furst EJ, Hill WH, Bloom BS. editors. Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich. Weinheim: Beltz; 1976.

[26] Krathwohl DR. A revision of Bloom's Taxonomy: An overview. Theory Pract. 2002;41(4):212-218.

[27] Krathwohl DR, Bloom BS, Masia BB. Taxonomie von Lernzielen im affektiven Bereich. Weinheim: Beltz; 1978.

[28] Stangl W. Werner Stangls Arbeitsbl?tter: Lernziele. 2004. Zug?nglich unter: http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/LERNZIELE/default.shtml.

[29] Ausubel D, Novak J, Hanesian H. Psychologie des Unterrichts (2 Bde). Weinheim: Beltz; 1980.

[30] Gagne RM. Die Bedingungen des menschlichen Lernens. Hannover: Schroedel; 1980.

[31] Flick U. Qualitative Sozialforschung. Eine Einf?hrung. Reinbek: Rowohlt; 2002.

[32] Cohen-Cole S. The medical Interview: The Three Function Model. Elesevier Science Health Science div.; 1991.

[33] Lipkin M. The Care of Patients: Perspectives and Practices. Yale: Yale University Press; 1987.

[34] McWhinney IR. A Textbook of Family Medicine. 2. Auflage ed. Oxford: Oxford University Press; 1997.

[35] Stewart MA, Roter DL, editors. Communicating with medical patients. Newbury Park, CA: Sage Publications; 1989.

[36] Simpson JG, Furnace J, Crosby J, Cumming AD, Evands PA, Friedman Ben David M. The scottish doctor - learning outcomes for the medical undergraduate. In Scotland: a foundation for competent and reflective practitioners. Med Teach. 2002;24(2):136-143.

[37] Simpson M, Buckman M, Stewart P, Maguire M, Lipkin D, Novack J. Doctor-patient communication: the Toronto consensus statement. BMJ. 1991;303:1385-1387.

[38] Makoul G. Essential elements of communication in medical encounters: the Kalamazoo consensus statement. Acad Med. 2001;76:390-393.

[39] Kurtz SM. Doctor-Patient Communication: Principles and Practices. Can J Neurol Sci. 2002;29(2):23-29.

[40] Kurtz S, Silverman J, Draper J. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. 1 ed. Abingdon, Oxon, UK: Radcliffe Medical Press Ltd.; 1998.

[41] Health Canada. Talking Tools II. Putting Communication Skills to Work. Ottawa; Ressource Booklet; 2001.

[42] Biller-Andorno N, Neitzke G, Frewer A, Wiesemann C. Lehrziele "Medizinethik im Medizinstudium". Ethik Med. 2003;15(2):117-121.

[43] Consensus group of teachers of medical ethics and law in UK medical schools. Teaching medical ethics and law within medical education: a model for the UK core curriculum. J Med Ethics. 1998;24(188-192).

[44] Braunack-Mayer AJ, Gillam LH, Vance EF, Gillett GR, Kerridge IH, McPhee J. An ethics core curriculum for Australasian medical Schools. Med J Aust. 2001;175(4):205-210.

[45] Engel GL. The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine. Science. 1977;196(4286):129-136.

[46] Roter D, Larson S. The Roter interaction analysis system (RIAS): utility and flexibility for analysis of medical interactions. Patient Educ Couns. 2002;46(4):243-251.

[47] Helmich P, Richter K. 50 Rollenspiele. Frankfurt/Main: VAS Verlag f?r akademische Schriften; 2003.

[48] Hicks LK, Lin Y, Robertson DW, Robinson DL, Woodrow SI. Understanding the clinical dilemmas that shape medical students' ethical development: questionnaire survey and focus group study. BMJ. 2001;322(7288):709-710.

[49] Ginsburg S, Regehr G, Stern D, Lingard L. The Anatomy of the Professional Lapse: Bridging the Gap between Traditional Frameworks and Students' Perception. Acad Med. 2002;77(6):516-522.

[50] Goldie J, Schwartz L, McConnachie A, Jolly B, Morrison J. Can students' reasons for choosing set answers to ethical vignettes be reliably rated? Development and testing of a method. Med Teach. 2004;26(8):713-718.