[Multiprofessional training in medical education]

Ulrich St??el 1Karl K?lble 1

Lotte Kaba-Sch?nstein 2

1 Albert-Ludwigs-Universit?t Freiburg, Medizinische Fakult?t, Abteilung f?r Medizinische Soziologie, Freiburg, Deutschland

2 Fachhochschule Esslingen, Hochschule f?r Sozialwesen, Esslingen, Deutschland

Abstract

The MESOP-project - Intredisciplinary cooperation in the health care system (Medicne, Social work, Nursery), which was funded by the ministery for science, research and arts of the Land Baden-Wuerttemberg for the years 1997-2000 aimed amongst others at the development and proving of new teaching and learning modules for health care and social professions.

Based on an analysis of comparable former teaching efforts and giving some disambiguation for the terms interdisciplinarity and multiproessionality, this article describes a teaching project which was designed across the borders of the participating universities. Together students from medical faculty of the university of Freiburg (n=59) and students from the university of applied sciences for social work of Esslingen (n=61) took part in several weekend seminaries, which focussed the topic of interdisciplinary cooperation in the health care and social welfare system.

The contribution describes the development of this teaching concept during several years of proving and the design of the evaluation process and instruments, which mainly was based on standardised questionnaires and an additional open discussion. The detailed report about the results of the evaluation and their interpretation do not allow to jump to conclusions concerning the transfer into regular teaching practice. But it gets obvious that students from both faculty claim for the integration of this topic into their education.

Therefore it seems to be necessary to strengthen the knowledge about other health professionals and to give the possibility of practical exercises for cooperation

Keywords

interdisciplinarity, multiprofesional education, cooperation in the health care professions, research in medical education

Einleitung

"Patient needs are interdisciplinary, and improving health care is an interdisciplinary effort. Working as part of an interdisciplinary team to provide and improve health care is a skill; like other skills it is best learned during training, not after" [9].

Nichts desto trotz wird eine patientenorientierte berufsgruppen?bergreifende Zusammenarbeit in der Ausbildung der Gesundheitsberufe, der Sozialberufe im Gesundheitswesen sowie der Medizin in Deutschland, wenn ?berhaupt, nur marginal thematisiert [11]. Auch die hoch arbeitsteilig organisierte Praxis der Gesundheitsversorgung ist nach wie vor mehr durch die Abgrenzung der Berufsgruppen als durch die Zusammenarbeit gepr?gt [7]. Aktuell gewinnt das Thema "interdisziplin?re Kooperation" im Gesundheitswesen jedoch zunehmende Bedeutung, insbesondere im Kontext der Diskussionen um eine integrierte und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung.

Was in den angels?chsischen und skandinavischen L?ndern [20] [8] [1], bei der WHO und anderen ausbildungsverantwortlichen Institutionen im Ausland schon seit l?ngerer Zeit - und seit neustem z.B. auch an der Universit?t Z?rich [17] - fokussiert wird, hat erst mit der Verabschiedung der neuen Approbationsordnung f?r ?rzte im Jahre 2002 auch in Deutschland die Aufmerksamkeit gefunden, die diesem Thema angesichts der Bedeutung von Interdisziplinarit?t und Multiprofessionalit?t f?r die ?rztliche Ausbildung geb?hrt. Eine im Jahre 2002 von Jungbauer [10] durchgef?hrte Absolventenbefragung bei n=671 Medizinstudierenden mit abgeschlossenem 3. Staatsexamen [10] weist einerseits nach, dass die Studierenden soziale Kompetenzen und die F?higkeit zur Arbeitsorganisation f?r notwendig halten. Zudem halten immerhin zwei Drittel der Befragten Teamwork und interdisziplin?re Denkweisen mit f?r die wichtigsten F?higkeiten im Arztberuf. Andererseits beklagen sie aber nach Absolvierung des Studiums den Mangel an sozialen Kompetenzen und F?higkeiten zum Teamwork und zu einer interdisziplin?ren Sichtweise. Auch die GMA (Gesellschaft f?r Medizinische Ausbildung

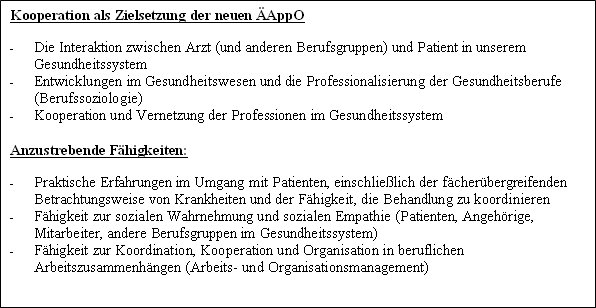

Die neue, 2002 verabschiedete ?rztliche Approbationsordnung (?AppO) weist vor dem Hintergrund solcher Kritik zu Recht auf der Zielebene eine Reihe von Orientierungsvorgaben auf, die hier kurz aufgef?hrt werden (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Die medizinischen Fakult?ten werden damit st?rker als in der Vergangenheit zu Anstrengungen aufgefordert, nicht lediglich rhetorisch das Konzept der interdisziplin?ren Kooperation und der es begr?ndenden multiprofessionellen Ausbildung in den Gesundheitsberufen zu vertreten, sondern es praktisch im Ausbildungssetting zu erproben und nachhaltig in den Curricula zu verankern. Boelen [2] hat mit R?ckblick auf Abraham Flexner's ber?hmten ‚Report for the advancement of teaching on medical education in the United States of America and Canada', den dieser bereits 1910 vorlegte, u.a. gefordert:

"A new paradigm of social accountability of medical schools: The concept of social accountability can be defined as the obligation of medical schools to direct their education, research and service activities towards adressing the priority health concerns of the community, region and/or nation they have the mandate to serve. The priority health concerns are to be identified jointly by governments, health care organizations, health professionals and the public" [2].

Neben der Vermittlung von klinisch relevantem Wissen und Fertigkeiten kommt es heute also mehr denn je darauf an, die Schl?sselkompetenzen in der ?rztlichen Ausbildung zu vermitteln, die man nicht in Lehrpl?nen dekretieren kann, sondern die nur durch entdeckendes und ?bendes Lernen in der Praxis und an der Praxis m?glich sind.

Die auch international noch wenig abgestimmte Terminologie kann im Moment noch nicht als theoretisch ausgereiftes und begr?ndetes Modell angesehen werden, das einen einheitlichen Sprachgebrauch erlauben w?rde. Ob von multiprofessioneller, interprofessioneller, interdisziplin?rer oder integrierter Ausbildung gesprochen wird, wird heute zumeist eher ausbildungspragmatisch denn theoretisch begr?ndet verwendet. Gleichwohl erscheint es notwendig, neben den ausbildungspraktischen Bem?hungen auch die theoretische Elaboration dieser verschiedenen Ans?tze voranzutreiben.

Stand der Forschung

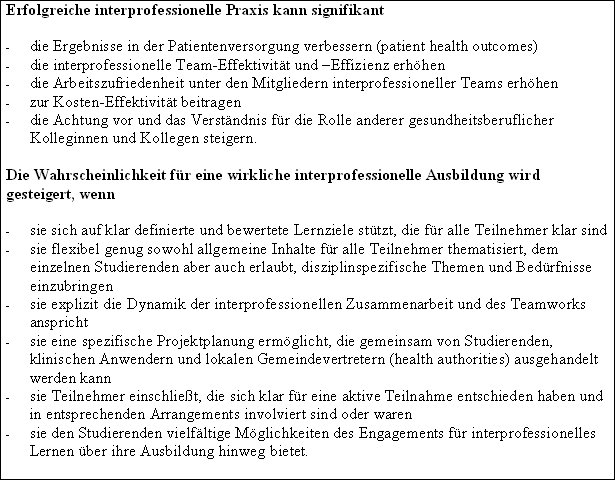

Es w?re verfr?ht, von einem bereits weit entwickelten Forschungsfeld zu sprechen. Auch wenn einzelne Hochschulen im internationalen Raum so genannte Institute f?r interdisziplin?re Ausbildung unterhalten, ist die Forschungslandschaft in diesem Bereich eher noch bescheiden entwickelt. Einzelne Literaturstudien [20] [21] und Berichte [14] [6] [9] [4] [5] [3] [13] sowie Stellungnahmen [15] [16] weisen einerseits auf die noch weithin existierenden Barrieren einer multiprofessionellen Ausbildung hin oder benennen Voraussetzungen und Chancen einer solchen Kooperation als Ergebnis multiprofessionellen Lernens (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]).

Dabei sind es im Kern vier zentrale Aspekte interprofessioneller Zusammenarbeit, die nach Finch [5]das Lernkonzept begr?nden sollten:

- ?ber andere Berufsrollen Bescheid wissen

- mit klar definierten Rollen in Teams mit anderen Professionen zusammenarbeiten

- Rollen ?bernehmen, die traditionellerweise von anderen ausge?bt werden

- sich flexibel in Berufslaufbahnen bewegen

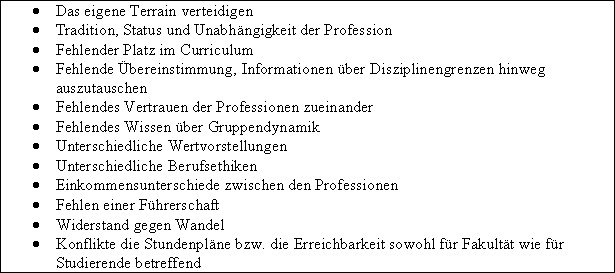

So ermutigend und plausibel all diese ?berlegungen auch wirken, sie sollten bei curricularen ?berlegungen aber auch davor sch?tzen, die Barrieren, die einem solchen Lernansatz aus der Kooperationserfahrung heraus entgegen stehen k?nnten, nicht au?er acht zu lassen, wie Gardner [6] in ihrer Zusammenstellung (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]) deutlich werden lassen.

Die bisherigen Forschungsergebnisse erlauben noch nicht, von einer konsistenten Theorie interdisziplin?rer Kooperation in den Gesundheitsberufen zu sprechen, f?r die man bereits empirisch ?berpr?fbare Hypothesen bilden k?nnte. Wenn ein wesentliches Ziel solcher Unterrichtsbem?hungen seine Wirkung eigentlich erst in der sp?teren Berufst?tigkeit entfalten soll, so entzieht sich die Wirkungsmessung auch einer Evaluation, die am Ende einer Unterrichtsveranstaltung ‚Effekte' messen will. Entsprechend war es nicht die prim?re Absicht des hier vorgestellten Projektes, Kompetenzen f?r die erfolgreiche interdisziplin?re Kooperation zu vermitteln, sondern vor allem das Bewusstsein von dessen Notwendigkeit zu sch?rfen. Vor diesem Hintergrund eines theoretisch noch nicht hinreichend elaborierten Handlungszusammenhanges verstehen sich die nachfolgenden Ausf?hrungen zu unserem Unterrichtskonzept und dessen Evaluation.

Das Konzept des hochschul?bergreifenden Unterrichts- und Forschungsprojekts MESOP - Interdisziplin?re Kooperation im Gesundheitswesen - Medizin, Soziale Arbeit, Pflege

Vor dem Hintergrund der einleitend geschilderten Rahmenbedingungen multiprofessionellen Lernens und der angezielten Kooperationsw?nsche wurde mit Unterst?tzung des Ministeriums f?r Wissenschaft und Kunst Baden-W?rttemberg in den Jahren 1997-2000 im Rahmen des Forschungsprogrammes "Zukunftsoffensive Junge Generation" ein Kooperationsprojekt durchgef?hrt, an dem sich die FH Esslingen - Hochschule f?r Sozialwesen, die Katholische Fachhochschule Freiburg und die Abteilung f?r Medizinische Soziologie der Universit?t Freiburg beteiligten [12]. Aus diesem Projekt werden hier die Ergebnisse der gemeinsamen Unterrichtsveranstaltungen mit Studierenden der Sozialen Arbeit der FH Esslingen und Studierenden der Medizin der Universit?t Freiburg vorgestellt, die regelm??ig bis 2004 durchgef?hrt wurden.

Seminarkonzeption und Durchf?hrungsrahmen

In den bisherigen Ausf?hrungen wurden die Voraussetzungen entwickelt, von denen ein Projekt ausgehen sollte, wenn es den Transfer der Analyse in die Ausbildungs- und Studienpraxis leisten will. Es war von Beginn an angezielt, dass die Analyse sich nicht auf die Feststellung kooperationsf?rdernder oder -hemmender Bedingungen interdisziplin?rer Zusammenarbeit beschr?nkte, sondern dass versucht werden sollte, einen curricularen Rahmen f?r die Vermittlung dieser Kompetenzen zu schaffen.

Auf diese Weise wurde insbesondere zwischen der FH Esslingen und der Abteilung f?r Medizinische Soziologie der Universit?t Freiburg der Versuch unternommen, gemeinsame Unterrichts- und Lehrveranstaltungen f?r Studierende der Medizin und der Sozialen Arbeit zu konzipieren, zu erproben und zu evaluieren.

Die sp?tere Darstellung der Evaluationsergebnisse st?tzt sich auf ein Veranstaltungs-Setting, das wie folgt charakterisiert werden kann: Beide beteiligten Hochschulen (Esslingen, Freiburg) luden getrennt voneinander Studierende ihrer Studieng?nge durch schriftliche Bekanntmachung und anschlie?ende Vorbesprechung zu diesem Seminar ein. Sowohl f?r die Esslinger wie f?r die Freiburger Studierenden hatte dieses Angebot Wahlpflichtcharakter: Es musste nicht speziell dieses Angebot gew?hlt werden, aber die Teilnehmer bekamen f?r den Besuch und die aktive Teilnahme einen Leistungsschein. Inwieweit dieses Verfahren einen Auswahlfilter bedeutet (nur 'Hoch'-Motivierte melden sich an), muss f?r Medizinstudierende (im Folgenden MES abgek?rzt) anders als f?r Sozialarbeitsstudierende (im Folgenden SOS abgek?rzt) beantwortet werden: MES sind pragmatischer in der Auswahl ihrer Angebote (auch wegen der 'Passf?higkeit' mit dem Reststundenplan), SOS w?hlen eine solche Veranstaltung wohl st?rker auch aus Interesse am Thema.

F?r beide Gruppen wurde f?r vorteilhaft gehalten, das Seminar an einem Ort au?erhalb beider Hochschulen abzuhalten (nach M?glichkeit geographisch in der Mitte) und bewusst ein Wochenende als Seminarzeitraum anzusetzen. Dies brachte es mit sich, dass eine Tagungsst?tte angemietet werden musste, die von der gemeinsamen Seminargruppe selbst bewirtschaftet wurde. Verst?ndlicherweise erf?llte dieses Setting auch hinsichtlich sozialer Lernprozesse in der Gruppe eine gewisse Funktion im Sinne eines 'hidden curriculum'.

Folgender Seminarrahmen sch?lte sich nach mehrj?hriger Erprobung und Weiterentwicklung heraus. Nach der Ankunft am Freitagnachmittag wurde in einem ersten Block seitens der Veranstalter zun?chst eine Einf?hrung in Ziele, Zwecke und Formen des Seminars gegeben. Dieser Einf?hrung schloss sich eine Vorstellungsrunde an, bei der die Studierenden jeweils einen Studierenden des anderen Faches im Paarinterview befragten und anschlie?end in der gemeinsamen Vorstellungsrunde vorstellten. Diese Runde schloss mit der Vorstellung der Dozenten, von denen in der Regel zwei aus der Abteilung f?r Medizinische Soziologie kamen und eine aus der FH Esslingen. Bei dieser Gelegenheit wurden dann auch die Vorerfahrungen und Erwartungen der Teilnehmer diskutiert und einige Regeln f?r die Seminararbeit festgelegt. Nach dem Abendessen folgte in der Regel noch ein Informationsinput seitens der Dozenten ?ber Kontexte und Formen der Kooperation von Medizin und Sozialer Arbeit im Gesundheitswesen, in dem u.a. ?ber Fallkonferenzen, Settingkonferenzen, Teams, Sozialvisiten, geriatrisches Konzil, Gesundheits- und Qualit?tszirkel, Arbeitskreise etc. informiert wurde.

Den Beginn des Seminartages am Samstag markierte in der Regel ein Praxisbeispiel, f?r das wir eine Kliniksozialarbeiterin aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universit?tsklinikums Freiburg gewinnen konnten. Sie referierte nicht nur, sondern veranschaulichte an ihrer T?tigkeit, was z.B. Case-Management als typisches sozialarbeiterisches Handlungsfeld mit zahlreichen Kooperationsbeziehungen in praxi bedeutet.

Den zweiten Teil des Vormittags f?llte dann eine Aufgabe aus, die von den Studierenden der Sozialen Arbeit und der Medizin getrennt zu bew?ltigen war: In einem Dreier-Schritt sollten jeweils

1) die Struktur und Kennzeichen der jeweiligen Studieng?nge,

2) die Berufsbilder in Medizin und Sozialer Arbeit und

3) das Selbst- und Fremdbild der eigenen Profession

herausgearbeitet und vorgestellt werden. Die Ergebnisse dieser Gruppenarbeit wurden dann im Plenum vorgestellt, Informationen nachgefragt und dahinter stehende Einstellungen und Werthaltungen diskutiert.

Es folgte dann im ersten Nachmittagsblock eine Einf?hrung, in der die Begriffe Interdisziplinarit?t und Kooperation differenziert ausgeleuchtet und auf ihre Bedeutung f?r wissenschaftliche und berufspraktische Zwecke hinterfragt wurden.

Je nach Verf?gbarkeit des zweiten externen 'Experten' f?r Kooperation, der aus dem ?rztlichen Bereich stammte, wurde dessen Beitrag (vergleichbar dem Praxisbeitrag zur Sozialarbeit) entweder am Samstagnachmittag oder aber am Sonntagvormittag integriert. Entsprechend fiel dann das Kernelement des Seminars, die gemeinsame Vorbereitung und Ein?bung einer Fallkonferenz (meist zum Thema Kindesmisshandlung) entweder in den Samstag oder aber Sonntagvormittag.

Den Schluss des Seminars bildete eine Abschlussrunde, die auch die m?ndliche und schriftliche Evaluation des Seminars einbezog.

Neben den gemeinsamen Mahlzeiten und deren Vorbereitung bildeten auch ein bis zwei l?ngere Spazierg?nge den Rahmen f?r informelle Begegnungen und Gespr?che der Studierenden ?ber ihre Fachgrenzen hinweg.

Dieses Seminarkonzept wurde flexibel gehandhabt und je nach Informations- und Diskussionsbedarf auch abgewandelt. Gleichwohl bildeten die genannten Themenbereiche und Aufgaben das curriculare Ger?st der Seminare.

Methode und Evaluationskonzept

Auch wenn mit diesem Veranstaltungstyp 'Interdisziplin?re Seminare' bestimmte Ziele verfolgt wurden, sollte das Evaluationsinstrument auch Bewertungen erfassen, die partiell einen Vergleich mit anderen Unterrichtsveranstaltungen bei den MES erm?glichen sollten. Diese Absicht resultierte aus der Tatsache, dass an der Abteilung f?r Medizinische Soziologie seit mehr als 20 Jahren Unterrichtsevaluation geschieht und seit etwa sieben Jahren ein weitgehend standardisiertes Erhebungsinstrument (Fragebogen) benutzt wird. Dieser Bogen wurde f?r die Evaluation der interdisziplin?re Seminare adaptiert und erg?nzt [19].

Auf diese Weise entstanden Themenbereiche f?r die Evaluation, wie sie hier zusammengefasst vorgestellt werden:

- Motivation zur Teilnahme (4 items) („Wie bewerten Sie die folgenden Aspekte f?r Ihre Motivation, an dieser Lehrveranstaltung teilzunehmen?" 7-polige Skala)

- Lerneffekt f?r Beruf, pers?nliche Entwicklung und sp?tere Kooperation (3 items) („Wieviel haben Sie in dieser Lehrveranstaltung gelernt?" 7-polige Skala)

- Vergleichsbewertung hinsichtlich anderer Veranstaltungen im Studium (3 items) („Wie bewerten Sie diese Lehrveranstaltung im Vergleich zu den anderen Unterrichtsangeboten in Ihrem Studium?" Verh?ltnisskala von -3=geringer bis +3=h?her)

- Qualit?tsbewertung einzelner Veranstaltungsaspekte (8 items) („Wie bewerten Sie die Qualit?t dieser Lehrveranstaltung?" 7-polige Skala)

- Zusammenfassende Bewertung (1 item) („Wenn j?ngere Studierende Sie nach ihrer meinung fragen w?rden, wie w?rden Sie diese Lehrveranstaltung zusammenfassend bewerten?" 7-polige Skala).

Daneben wurden einige Fragen mit der M?glichkeit zur freien Antwort gestellt (7 Fragen), um auch Hintergr?nde und besondere Aspekte des erlebten Geschehens zu erfassen. Einige soziodemografische Angaben (Semesterzahl, Studienfach, Alter, Geschlecht) dienten Vergleichszwecken innerhalb und zwischen den Studierendenkollektiven. Da die Items der geschlossenen Fragen zun?chst in eher explorativer Absicht zur Untersuchung dieses spezifischen Unterrichtsansatzes eingesetzt wurden, wurde auf eine Skalenbildung verzichtet.

An der Evaluation nahmen alle Studierenden der Seminare teil, so dass ein 100%-R?cklauf gegeben war.

Der eher explorativen Auswertungsabsicht entspricht auch die zun?chst noch ohne eindeutige Hypothesenleitung vorgenommene geschlechtsspezifische Darstellung der Ergebnisse. Die grundlegende Annahme, da? weibliche Studierende beider Professionen unterschiedliche Geschlechtsrollenstereotype in ihren Grundhaltungen in diesem Bereich erkennen lassen, wird zwar durch Ergebnisse der Sozialisationsforschung im Studium in gewisser Weise nahegelegt, erschein uns aber f?r Forschungszwecke noch nicht hinreichend elaboriert und operationalisiert.

Ergebnisse

Zusammensetzung der Seminare

Insgesamt nahmen an den Seminaren, die auch zur Entwicklung des Seminarkonzepts teilweise in "monodisziplin?rer" Form (also ausschlie?lich mit einer Gruppe Medizinstudierender) durchgef?hrt wurden, knapp 200 Studierende teil. Die "monodisziplin?ren" Seminare werden in die Darstellung der Evaluationsergebnisse jedoch nicht einbezogen, weil sie in einem anderen Setting stattfanden und nur bedingt vergleichbar sind (z.B. wegen des Einbezugs von Reha-Einrichtungen). Die Zahl der ber?cksichtigten Befragten bel?uft sich demnach auf n=120 Studierende.

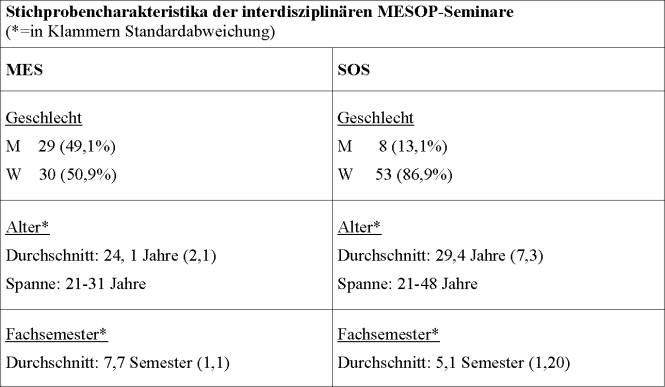

In der Tabelle 4 [Tab. 4] sind einige Kennwerte zur Charakterisierung der beiden Populationen aufgef?hrt.

Die erkennbaren Eckdaten zu den Stichproben lassen einige Auff?lligkeiten erkennen. Bei etwa gleich gro?en Teilnehmergruppen aus den beiden Studienbereichen ist das Kollektiv der SOS sehr viel st?rker von Frauen beherrscht als bei den MES. Hierin spiegelt sich offenkundig der an Fachhochschulen generell h?here Anteil von Frauen gegen?ber M?nnern, der bundesweit bei etwa 3:1 liegt, wider.

Auch die Altersunterschiede sind auff?llig. Das f?r diesen Studienabschnitt typische Durchschnittsalter der MES liegt bei 24,8 Jahren und damit ziemlich genau 5 Jahre unter dem der SOS. Allerdings ist auch f?r die SOS, die h?ufiger als die MES vor Aufnahme des Studiums schon eine andere Berufsausbildung durchlaufen haben, ein solches Durchschnittsalter durchaus typisch. Auch ist die Altersbandbreite SOS mit 21-48 Jahren fast dreifach so gro? wie die der MES.

Motivation zur Seminarteilnahme

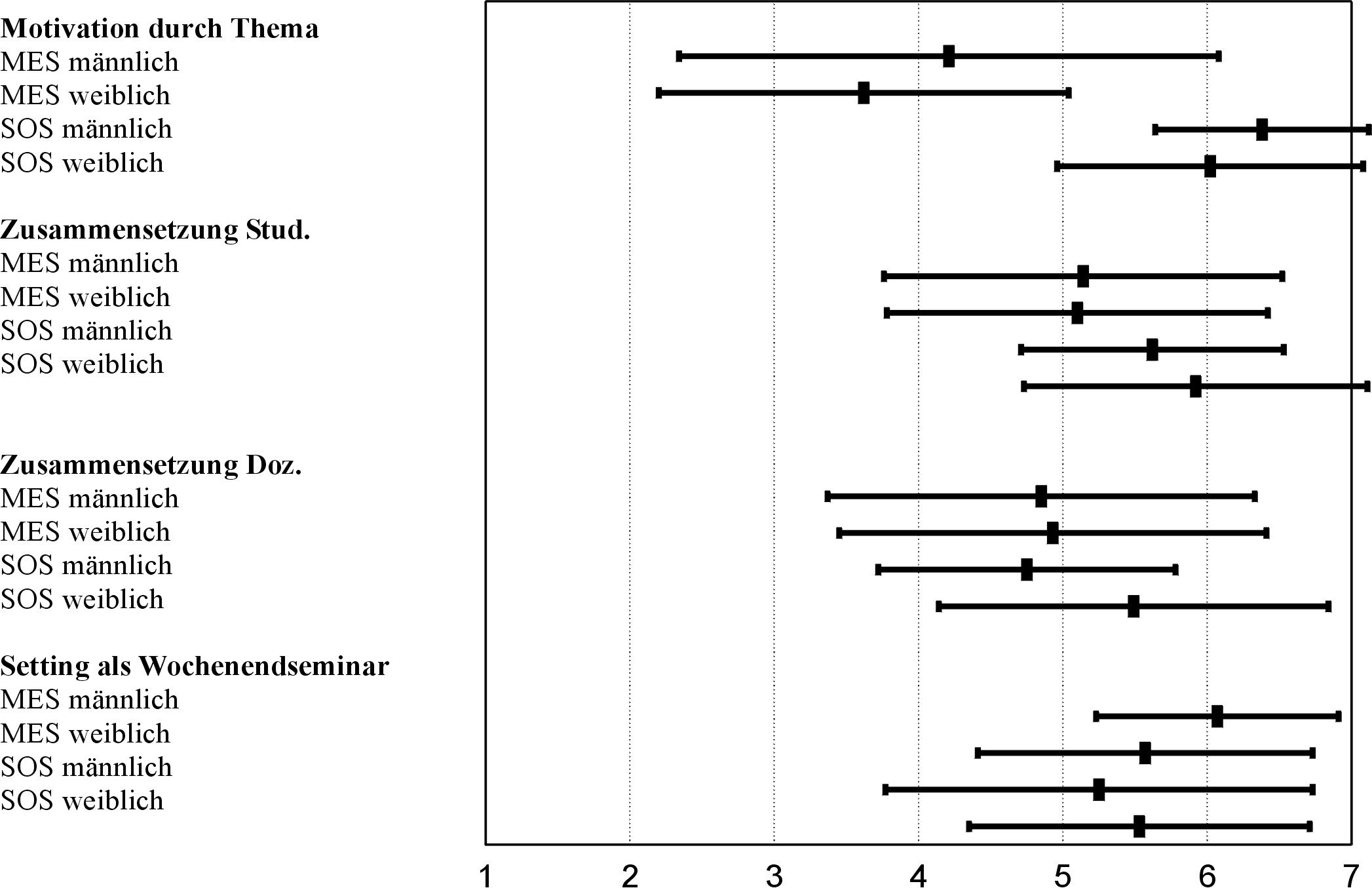

Die Motivation zur Seminarteilnahme wurde mit 4 Items erfasst, die den Inhaltsbezug (Thema), die interdisziplin?re Zusammensetzung der Studierenden und der Dozenten sowie das Seminar-Setting betrafen. Alle Items wurden 7-polig ordinal skaliert (1='Motivation gering' bis 7='Motivation hoch').

Die Abbildung 1 [Abb. 1] stellt die Ergebnisse hierzu nach Geschlecht und Studierendengruppen getrennt vor. Zun?chst f?llt auf, dass die durch dass Seminarthema beeinflusste Motivation von den MES als deutlich weniger bedeutsam bewertet wird wie von den SOS und dies weitgehend unabh?ngig von der Geschlechtszugeh?rigkeit.

Ein relativ homogenes Bild bietet der Motivationsaspekt 'Setting' (mit leichter Pr?ferenz bei den m?nnlichen Studierenden), w?hrend die interdisziplin?re Zusammensetzung der Studierenden durch die SOS etwas st?rker gewichtet wird als die interdisziplin?re Zusammensetzung der Dozenten, was lediglich von den weiblichen SOS st?rker als motivationssteuernd betont wird.

Insgesamt kann man festhalten, dass die SOS eine h?here Motivation als die MES aufweisen und dass bei letzteren m?glicherweise die Tatsache, dass sie mit ihrer Teilnahme den Leistungsnachweis f?r eine scheinpflichtige Veranstaltung (im Kurs Sozialmedizin) bekamen, eine nicht unwichtige Rolle spielte.

Seminarbewertung

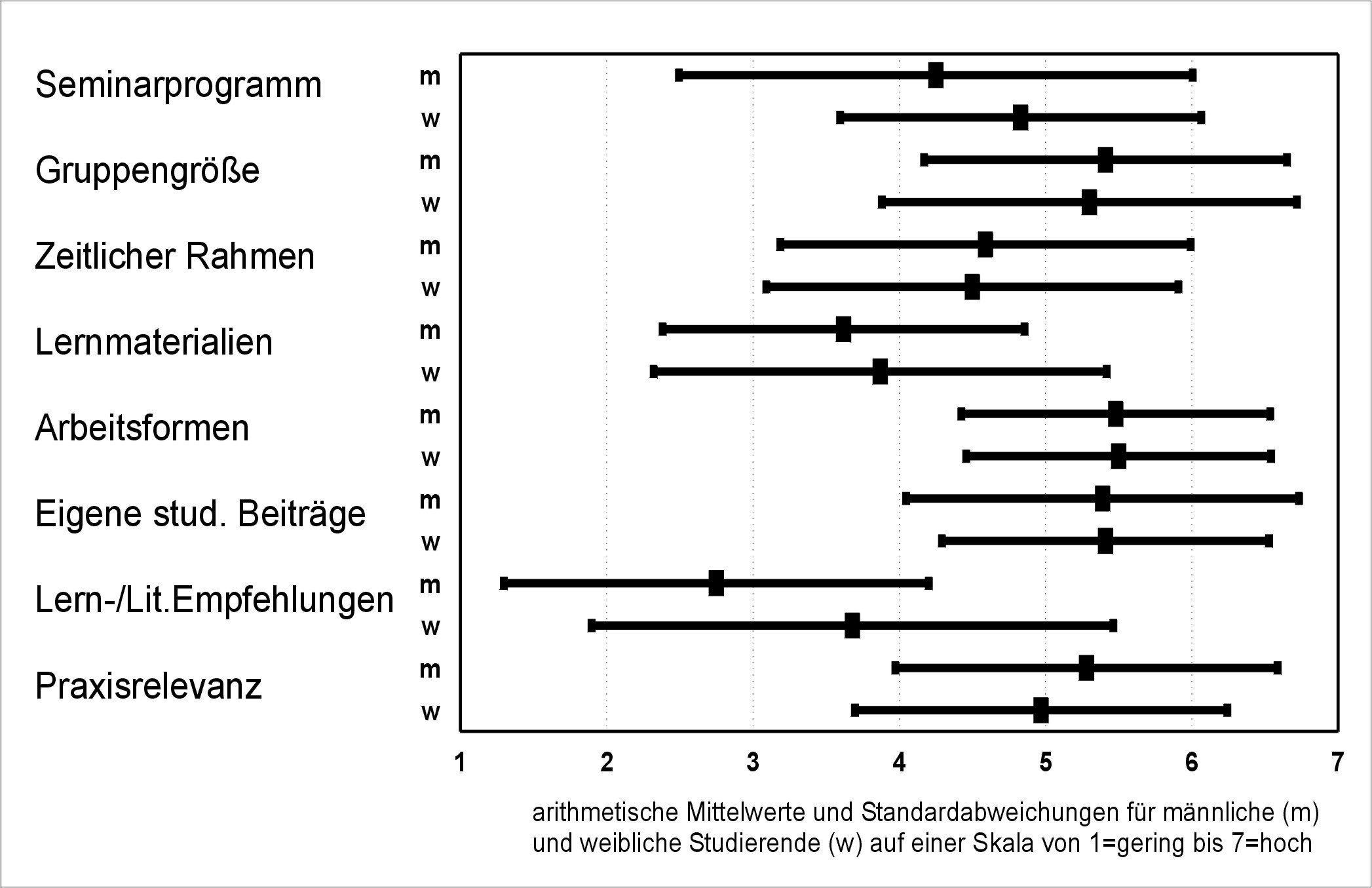

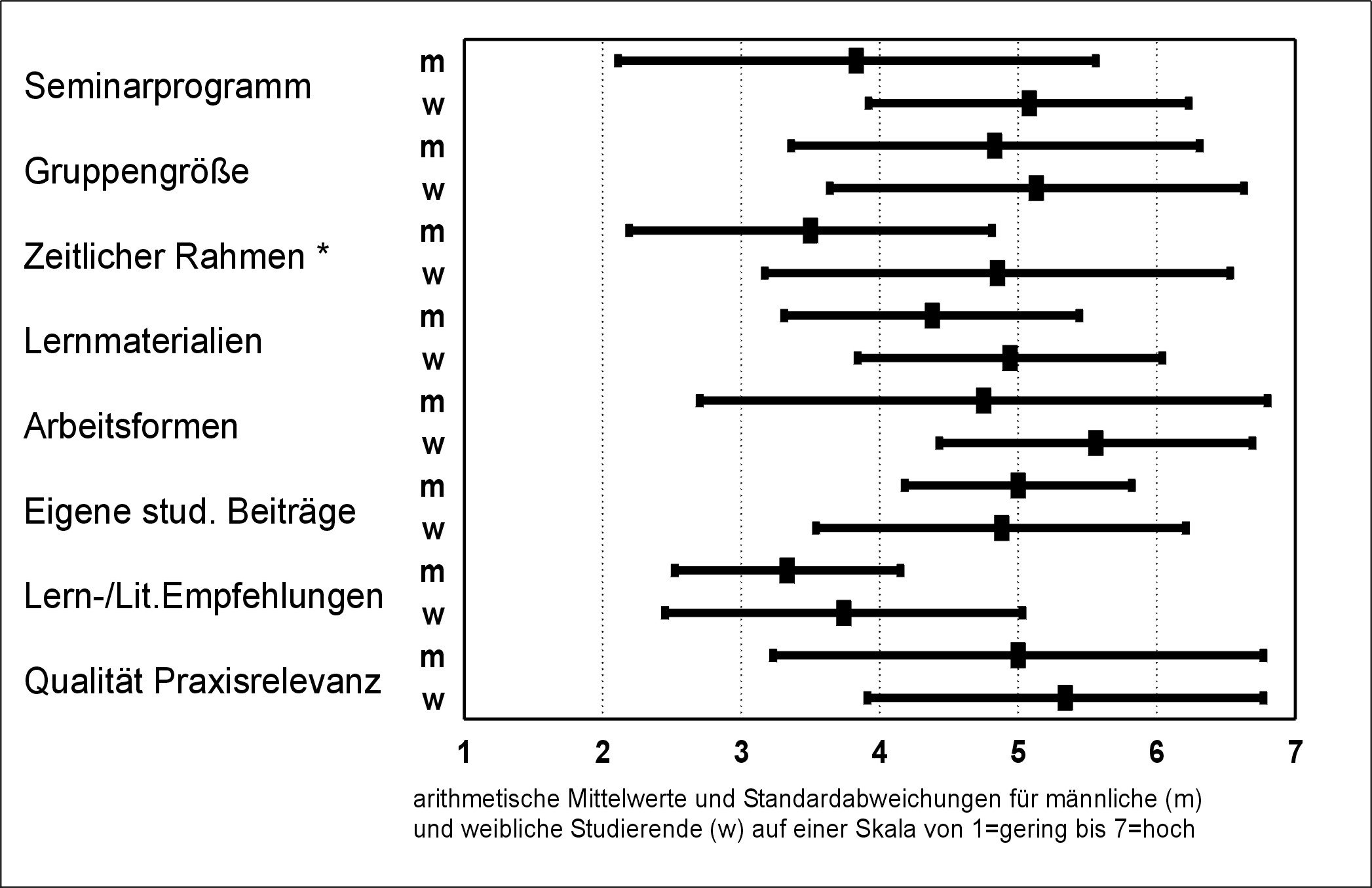

F?r die Bestimmung der Qualit?t des Seminars wurden insgesamt 8 Items benutzt, die Einsch?tzungen des Seminarprogramms, der Gruppengr??e, des zeitlichen Rahmens (Wochenende), der verwendeten Lehr- und Lernmaterialien, der Lern- und Literaturempfehlungen, der Arbeitsformen (Referate, Gruppenarbeit, Fallkonferenz etc.), der eigenen Beteiligung im Seminar und der Praxisrelevanz verlangten. Auch f?r diese Skala wurden die Items von 1='gering' bis 7='hoch' gepolt, so dass f?r die Ergebnisdarstellung wieder Mittelwertverteilungen im Gruppenvergleich gew?hlt wurden.

Abbildung 2 [Abb. 2] (f?r die MES) und Abbildung 3 [Abb. 3] (f?r die SOS) liefern wieder eindr?ckliche Auff?lligkeiten, aber auch Gemeinsamkeiten in der Bewertung der erlebten Seminardidaktik.

Der Blick auf die Gruppe der MES (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]) l?sst deutliche Schwankungen im Bewertungsverhalten sowohl in Bezug auf die Gesamtgruppe wie auch zwischen den beiden Gruppen weiblicher und m?nnlicher Studierender erkennen. Am weitesten auseinander klaffen die Bewertungen zu den Lernempfehlungen und zum Seminarprogramm, wobei die Lernempfehlungen auch insgesamt die schlechteste Bewertung erzielen. Relativ homogen f?llt die Bewertung bei den beiden Geschlechtergruppen hinsichtlich des Kriteriums Gruppengr??e, zeitlicher Rahmen, Arbeitsformen, Eigenbeitr?ge und Lernmaterialien aus. Dies wird in der Zusammenschau mit den Ergebnissen der SOS (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]) noch zu diskutieren sein.

Betrachtet man zun?chst das Profil der Bewertungen der SOS f?r sich, so variieren auch innerhalb dieser Gruppe die Bewertungen zwischen den weiblichen und m?nnlichen Studierenden erheblich, insbesondere beim Seminarprogramm und beim zeitlichen Rahmen. Auff?lliger aber noch ist die Streuung der Urteile um den Mittelwert, was ein Indiz f?r ein recht inhomogenes Urteilsverhalten und damit auch f?r das Anlegen h?chst unterschiedlicher Kriterien sein kann. Vor allem die Arbeitsformen werden von den m?nnlichen SOS h?chst unterschiedlich bewertet, so dass der Mittelwert hier ein nur bedingt aussagef?higer Wert ist. ?hnliches gilt sowohl f?r weibliche wie m?nnliche Studierende hinsichtlich des Seminarprogramms, des zeitlichen Rahmens und der eingesch?tzten Praxisrelevanz. Allerdings muss man ber?cksichtigen, dass die Gruppe der m?nnlichen SOS in unserem Sample sehr klein ist (n=5).

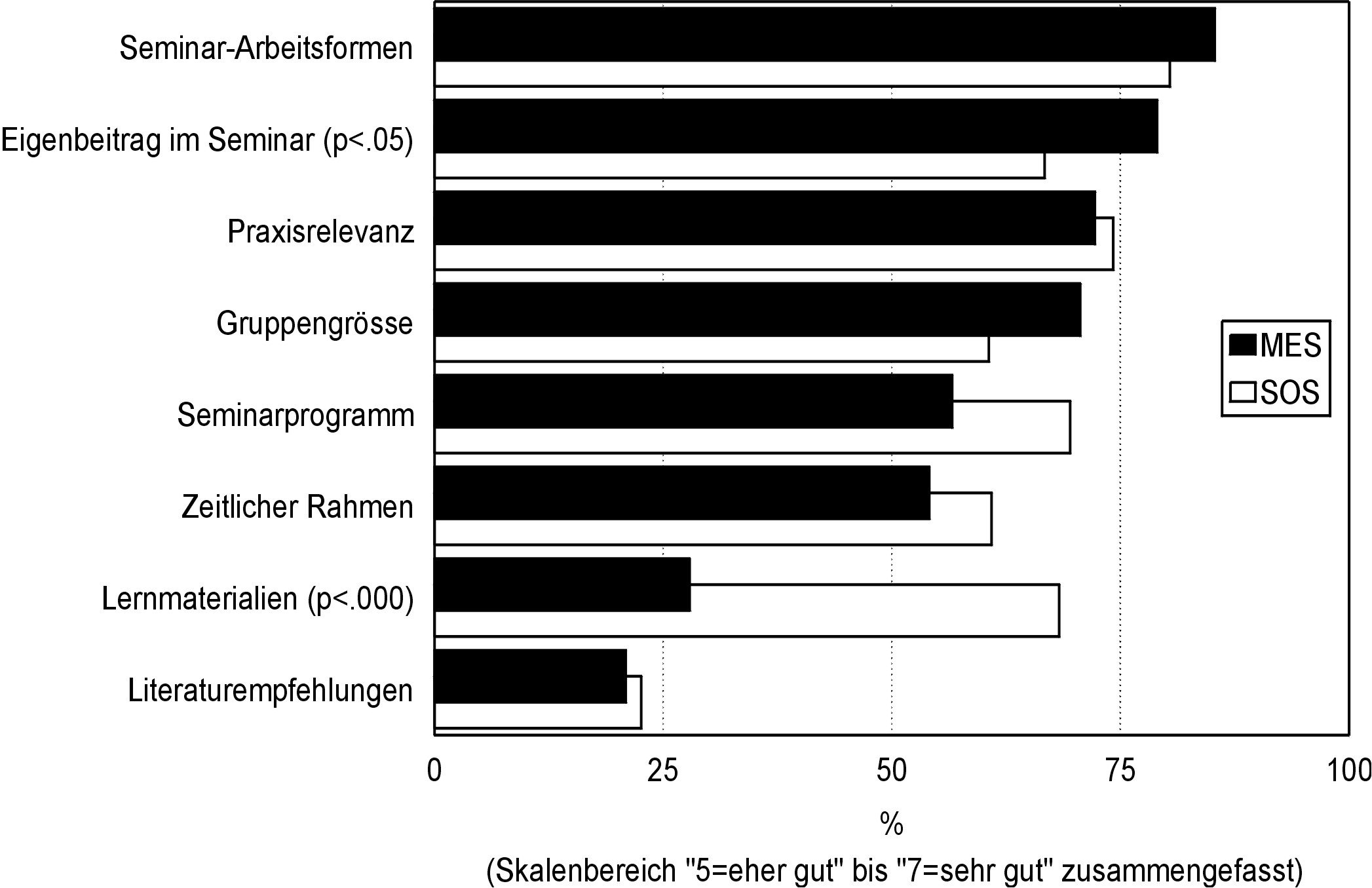

Stellt man trotz der Unterschiede auch innerhalb der beiden Studienkollektive diese noch einmal in Form einer Rangreihe didaktischer Aspekte gegen?ber, so ergibt sich ein Bild, das auch einige Unterschiede zwischen den Kollektiven offenbar werden l?sst, die erkl?rungsbed?rftig sind (Vgl. Abbildung 4 [Abb. 4]).

Die Bewertung driftet insgesamt bei den einzelnen Aspekten im MES-Kollektiv st?rker auseinander als im SOS-Kollektiv. W?hrend bei den SOS vor allem die Seminararbeitsformen und die Praxisrelevanz an erster Stelle kommen, rangiert bei den MES das Merkmal Gruppengr??e vor dem Eigenbeitrag an vorderster Stelle. Auf den unteren Rangpl?tzen finden sich zwar in beiden Gruppen die gleichen Aspekte (Lernmaterialien und Literaturempfehlungen). Jedoch fallen gerade bei den MES diese beiden Aspekte in der Bewertung mit Abstand am schlechtesten aus. Es muss wohl offenkundig ein unterschiedlich sozialisierter Lernstil sein, der MES die N?tzlichkeit von Lernmaterialien und Literatur unter anderen Kriterien bewerten l?sst als die SOS. Dies schlug sich auch in dem von den Seminarleitern beobachtbaren unterschiedlichen Vorbereitungsverhalten beider Gruppen nieder: Die MES hatten in aller Regel sehr viel seltener in dem in der Vorbesprechung zum Seminar verteilten Reader gelesen als dies die SOS getan hatten.

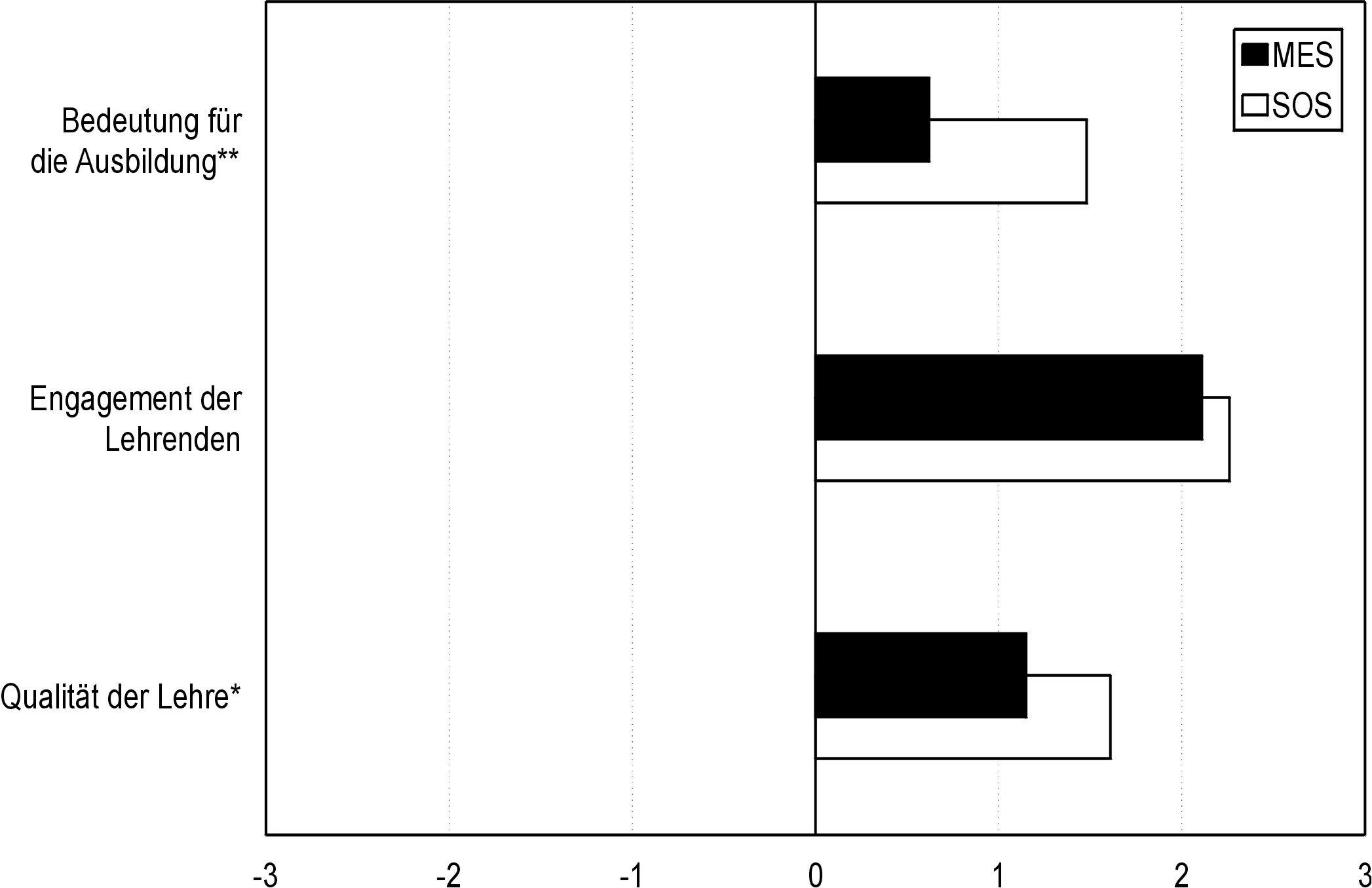

Da Veranstaltungsbewertungen oft einen Vergleich mit anderen Veranstaltungen nicht erlauben, weil diese nicht mit dem gleichen Instrument untersucht wurden, haben wir in unserem Instrument die Vergleichsebene in folgender Weise einbezogen. Die Seminarteilnehmer sollten bewerten, ob diese konkrete Lehrveranstaltung im Vergleich zu anderen erlebten Lehrveranstaltungen hinsichtlich ihrer Bedeutung f?r die Ausbildung, des Engagements der Lehrenden und der Qualit?t der Lehre geringer, gleich oder h?her einzusch?tzen sei (Skala von -3 bis +3) (vgl. Abbildung 5 [Abb. 5]).

Den gr??ten Gleichklang weist die Bewertung des Engagements der Lehrenden aus. Hier sind beide Studienkollektive der Auffassung, dass die Lehrenden sich deutlich st?rker zu engagieren scheinen als sie dies aus anderen Lehrveranstaltungen gewohnt sind. Auch die Qualit?t der Lehre in den MESOP-Seminaren wird als ?berdurchschnittlich erlebt, wenngleich hier die MES schon ein merklich zur?ckhaltenderes Urteil abgeben. Am augenf?lligsten ist dies bei der Frage der Ausbildungsbedeutung. Hier vergeben die MES kaum noch eine ?berdurchschnittliche Bewertung gegen?ber anderen Veranstaltungen ihres Studiums, so dass man sich fragen muss, welche Kriterien f?r Ausbildungsbedeutung dieses Urteil beeinflusst haben k?nnten. Wenn Kooperation mit anderen Berufsgruppen eher als 'Soft Skill' erlebt wird, die in ihrer Bedeutung hinter anderen vermittelten F?higkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und Wissen zur?ckstehen, so mag darin ein strukturelles Dilemma der ?rztlichen Ausbildung sichtbar werden: Wichtig und bedeutsam ist das, was einen Studierenden erfolgreich (im Sinne des Bestehens von Pr?fungen) die ?rztliche Ausbildung absolvieren l?sst. So gesehen ist ein solches Ergebnis plausibel, wenngleich nicht zufrieden stellend. Gleichwohl ist denkbar, dass eine solche Einsch?tzung nicht unmittelbar auf die Gesamtbewertung der MESOP-Seminare durchschlagen muss, wie wir sp?ter mit Ergebnissen korrelationsstatistischer Berechnungen noch zeigen wollen.

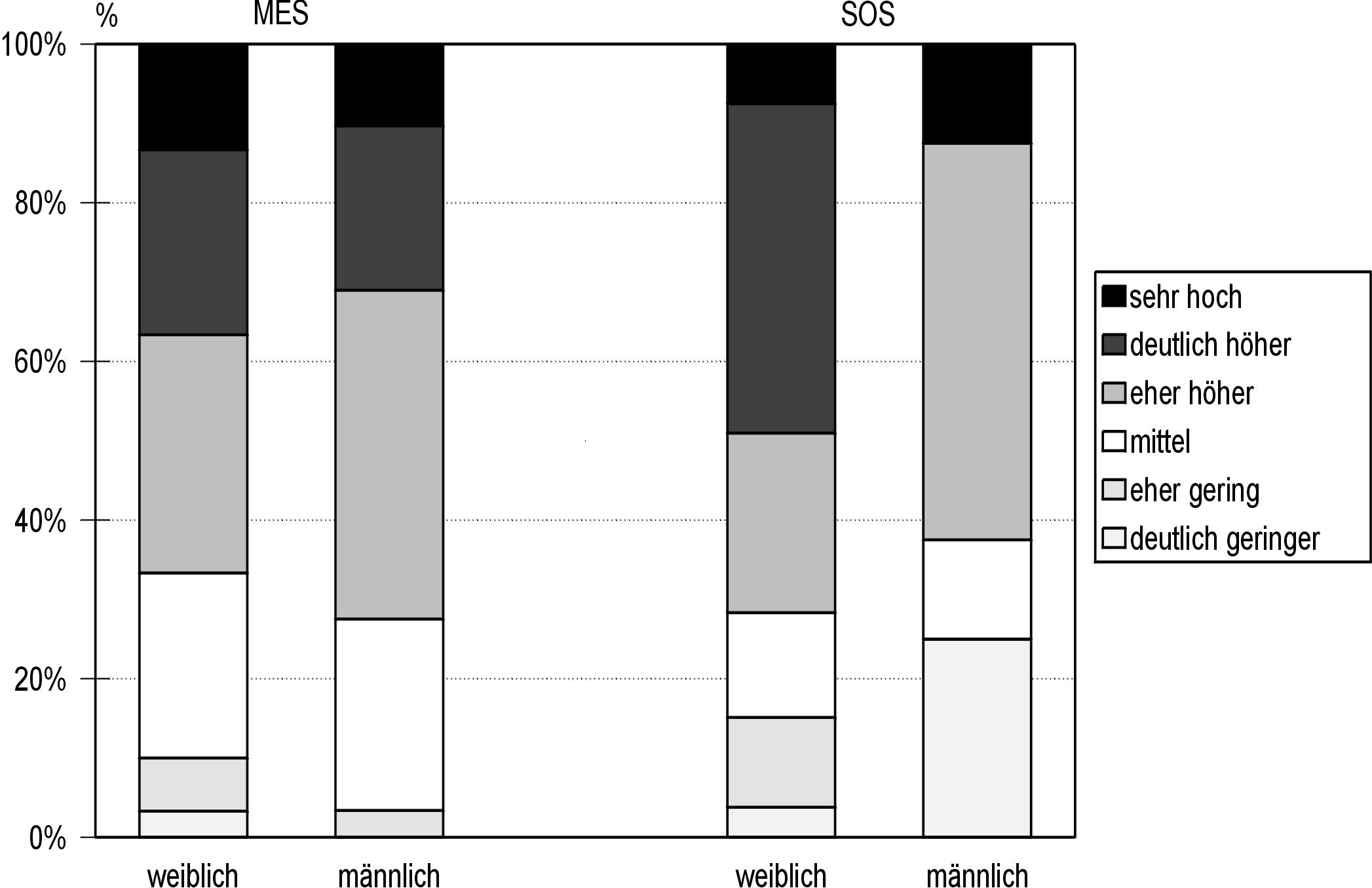

Zun?chst m?chten wir vorher noch ein Ergebnis einf?hren, das sich auf die zentrale Zielsetzung der Seminare bezieht: ?ber ein verbessertes Verst?ndnis der Grundlagen von Kooperation und deren Umsetzung in verschiedenen Arbeitszusammenh?ngen sollte die Kooperationsbereitschaft zwischen den Berufsgruppen gef?rdert werden. Die Ergebnisse auf diese Frage sollen f?r beide Kollektive zun?chst getrennt f?r die Geschlechtergruppen dargestellt werden, bevor sie einer l?ngsschnittlichen Betrachtung unterzogen werden.

Das Antwortbild in Abbildung 6 [Abb. 6], getrennt f?r die Studienkollektive und Geschlecht, l?sst bei den MES ein relativ homogenes Bild erscheinen, w?hrend es bei den SOS doch erhebliche geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Die gr??te F?rderfunktion wird dem Seminar von den weiblichen SOS vor den weiblichen und m?nnlichen MES zugesprochen. Am kritischsten sind die m?nnlichen SOS, die aber, was immer wieder betont werden muss, ein sehr kleines Kollektiv unter den Seminarteilnehmern darstellten.

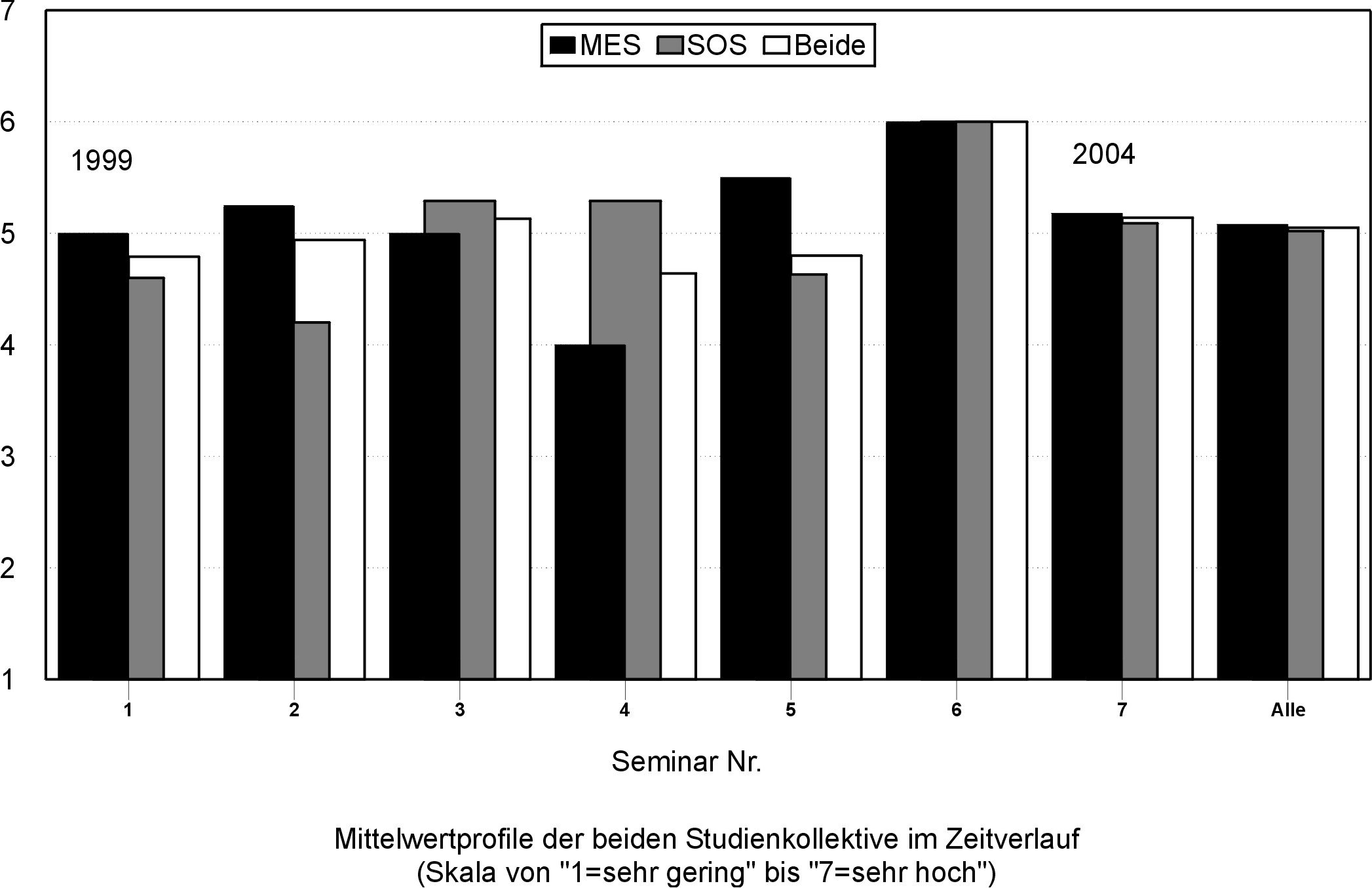

In Abbildung 7 [Abb. 7] zeigt sich ein etwas wellenf?rmiger Verlauf, der noch keine klaren Trends erkennen l?sst. W?hrend in den ersten Seminaren die SOS die f?rdernde Wirkung eher etwas kritischer beurteilten und beim 3. Seminar eine recht homogene Bewertung sichtbar wird, kehrte sich dieses Verh?ltnis zwischenzeitlich um, um beim vorerst letzten Seminar wieder die (in diesem Seminar aber nur sehr kleine) MES-Gruppe mit einem positiveren Ergebnis erscheinen zu lassen.

Zwischen dem subjektiv erlebten Lerneffekt und der eher allgemeineren Beurteilung der Kooperationsf?rderung besteht ein starker (signifikanter) Zusammenhang (Pearson's R=0.562; p<.000).

Dieses Ergebnis unterstreicht, dass die Studierenden, die f?r sich selbst einen positiven Lerneffekt im Seminar erlebt haben, diesen Effekt auch eher allgemein von solchen Seminaren erwarten.

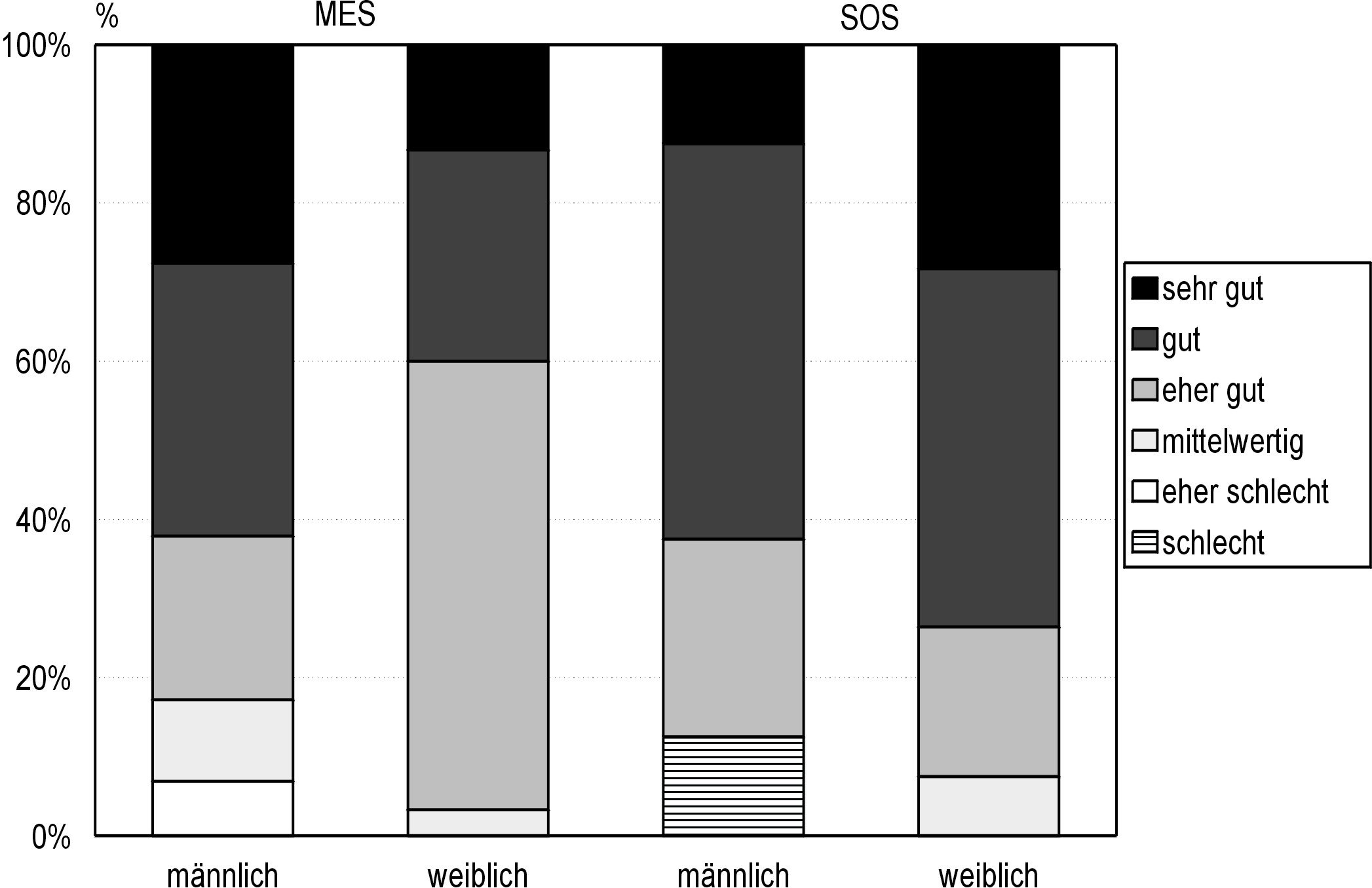

In Abbildung 8 [Abb. 8] werden wir die Gesamturteile ?ber die Seminare, getrennt f?r die Studierendenkollektive (nach Geschlecht) vorgestellt.

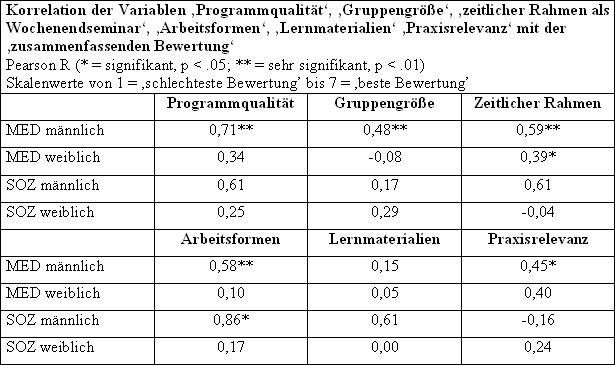

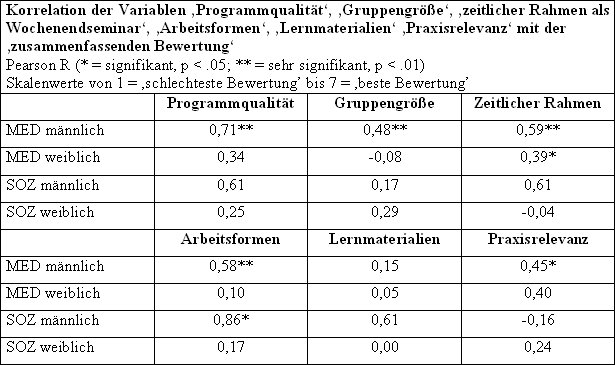

Grunds?tzlich kann man eine gute bis sehr gute Gesamtbewertung der Seminare konstatieren (rund 60%). Eine Ausnahme machen eher die weiblichen MES, die signifikant h?ufiger als die anderen Teilkollektive nur zu einem 'eher gut' neigen. Es f?llt allerdings schwer, bei insgesamt nur 5 Seminaren (mit unterschiedlicher Teilnehmerzusammensetzung) bereits von einem geschlechtsspezifischen Effekt zu sprechen. Eine Korrelationsanalyse f?r beide Teilkollektive mit Geschlechterdifferenzierung (vgl. Tabelle 5 [Tab. 5]) weist z.T. unterschiedlich starke Zusammenh?nge aus.

In der Tabelle 6 [Tab. 6] sind die Korrelationen (Pearson R) f?r den Zusammenhang zwischen der Bewertung des Lerneffekts (in drei Dimensionen) und der Gesamtbewertung des Seminars f?r die Teilkollektive MES (m?nnlich und weiblich) und SOS (m?nnlich und weiblich) ausgewiesen.

Schon dieses Bild der bivariaten Korrelation zeigt einige Auff?lligkeiten. Wenn man das zu kleine Kollektiv der m?nnlichen SOS einmal unber?cksichtigt l?sst, so scheint die zusammenfassende Bewertung am st?rksten bei den weiblichen SOS von den erlebten Lerneffekten abzuh?ngen. Klare Unterschiede werden f?r m?nnliche und weibliche MES erkennbar. Lediglich die Variable ‚F?r pers?nliche Entwicklung gelernt' korreliert in beiden Gruppen signifikant mit der Gesamtbewertung. M?glicherweise dr?ckt sich hierin auch die insgesamt schlechtere Gesamtbewertung der weiblichen MES aus. Warum z.B. die m?nnlichen MES und die weiblichen SOS hinsichtlich des Merkmals ‚F?r die sp?tere Kooperation' gelernt die st?rksten positiven Korrelationen mit der Gesamtbewertung zeigen, die weiblichen MES indes nicht, kann mit diesem Zahlenmaterial noch nicht n?her ?berpr?ft werden.

Eine andere Darstellung wird mit der Tabelle 5 [Tab. 5] gew?hlt. Sie zeigt die Zusammenhangsma?e (ebenfalls als Koorelationskoeffizient Pearson R) f?r die eher veranstaltungsbezogenen Bewertungen ‚Programmqualit?t', ‚Gruppengr??e', ‚zeitlicher Rahmen als Wochenendseminar', ‚Arbeitsformen', ‚Lernmaterialien', ‚Praxisrelevanz' mit der ‚zusammenfassenden Bewertung.

Das dabei sichtbar werdende Bild weist eine besondere Auff?lligkeit auf: Das einzige Kollektiv, in dem mehrere signifikante Zusammenh?nge zwischen der Gesamtbewertung und Einzelbewertungen sichtbar werden, ist das der m?nnlichen MES. Dies betrifft, das Seminarprogramm, die Gruppengr??e und die Arbeitsformen im Seminar. Die beiden Teilkollektive der MES sind es auch, bei denen der zeitliche Rahmen als Wochenendseminar einen signifikanten Zusammenhang mit der Gesamtbewertung ausweist.

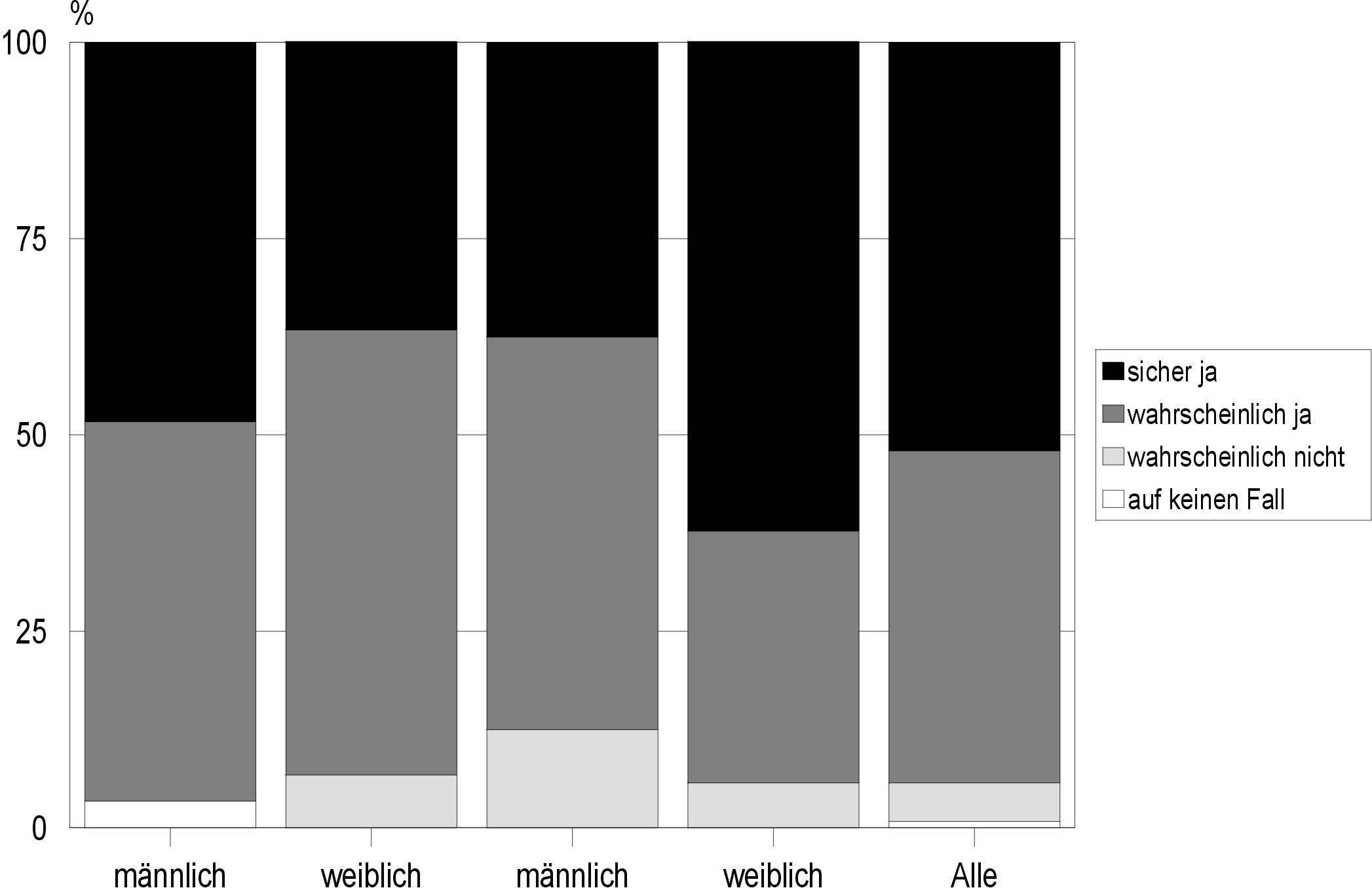

Als abschlie?endes Ergebnis der mittels standardisierter Befragung erhobenen Bewertungen wird vorgestellt, wie sich die Kollektive hinsichtlich ihres Antwortverhaltens auf die Frage nach einer nochmaligen Teilnahme (siehe Abbildung 9 [Abb. 9]) an einem solchen Seminar ?u?ern.

Das Ergebnis auf diese Frage best?tigt im Prinzip, was sich auch in den Teilauswertungen offenbarte: Den gr??ten Gewinn haben offenkundig die m?nnlichen MES und die weiblichen SOS aus diesem Seminar gezogen. Es muss vertieften Analysen vorbehalten bleiben, warum dies so ist und ob sich darin eine unterschiedliche Studiensozialisation verbirgt, die eine gr??ere ‚Empf?nglichkeit' f?r solche Seminarthemen und -formen mit sich bringt. Denkbar sind aber auch Selektionseffekte, die schon bei der Wahl dieses Seminars eine Rolle gespielt haben k?nnten (g?nstige zeitliche Lage am Wochenende ohne St?rung des eigenen Stundenplanes unter der Woche).

In der Auswertung der offenen Fragen, die sich einerseits mit der Wichtigkeit des Themas ‚Kooperation' f?r die eigene Ausbildung, zum anderen mit den f?r zuk?nftige Veranstaltungen gew?nschten Themenoptionen befassten, werden hier nur die bedeutsamsten Aspekte hervorgehoben. Eine ausf?hrlichere Darstellung findet sich in Kaba-Sch?nstein et al. [12]

Die von den Teilnehmern unserer Seminare hervorgehobenen Aspekte der Kooperation benennen nicht prinzipiell neue Aspekte, sondern stellen die eher individuellen Gewichtungen der Teilnehmer dar. Kenntnisse der anderen Profession, Zust?ndigkeits- und Kompetenzfragen, Kooperationsformen, ethische Reflexionen, aber auch der Transfer des Gelernten in die Praxis und dessen vorherige Ein?bung werden immer wieder benannt. Damit decken diese ?u?erungen zum gr??ten Teil auch die Intentionen ab, die die Veranstalter mit ihren Lernzielen angestrebt haben.

Auch die Betrachtung des Ergebnisses, welche Themenangebote sich die Studierenden f?r die Zukunft w?nschen w?rden, lie? eine gro?e Bandbreite individueller Optionen erkennen, die sich teils auf den Einbezug anderer Einrichtungen, anderer Professionen, mehr Praxiselemente im Sinne des Kooperationsmanagements oder auch die rechtlichen Rahmenbedingungen bezogen.

Zusammenfassung

Die hier vorgenommenen Betrachtungen und Evaluationsergebnisse f?r einen Seminarzyklus, der einen Beobachtungszeitraum von 5 Seminaren mit j?hrlichem Abstand umschlie?t, lassen keine vorschnellen Verallgemeinerungen zu. Bei einer insgesamt recht positiven Bewertung dieses Angebots durch die Teilnehmer liefert das Ergebnismaterial dennoch zahlreiche Hinweise auf die Notwendigkeit der differenzierten Betrachtung. Gruppenunterschiede werden zum Teil zwischen den Studienkollektiven, zum Teil auch innerhalb der Studienkollektive sichtbar. Die Tatsache, dass insgesamt die weiblichen SOS und die m?nnlichen MES diejenigen zu sein scheinen, die mehr von diesen Seminaren profitieren, sollte in zuk?nftigen Seminaren ggf. auch in der diskursiven Abschlussevaluation mit den Teilnehmern zur Sprache gebracht werden. M?glicherweise hilft dies zu erhellen, ob die beobachtbaren Unterschiede Effekte sind, die vom Seminar selbst ausgehen oder aber eher vorg?ngige Einstellungsmuster repr?sentieren, auf deren Folie sich die (Vor-) Urteile ?ber die Kooperation zwischen den Gesundheitsberufen abbilden.

Anmerkung

* Das Projekt MESOP - Interdisziplin?re Kooperation im Gesundheitswesen (Medizin, Soziale Arbeit, Pflege), das vom Ministerium f?r Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-W?rttemberg von 1997-2000 gef?rdert wurde, diente u.a. der Entwicklung und Erprobung neuer Lehr- und Lernformen f?r Gesundheits- und Sozialberufe.

Literatur

[1] Barr H. Interprofessional education: 1997-2000. A Review. United Kingdom Central Council of Nursing, Midwifery and health Visiting. 2000. Zug?nglich unter: http://www.caipe.org.uk/documents.html.[2] Boelen C. A new paradigm for medical schools a century after Flexner's report. Bull World Health Organ. 2002;80(7):592-593.

[3] Chatterjee N. Infusing the interdisciplinary into Medical/Heath Sciences education: Vitamins or vaccines? Med Educ Online. 2002;7:3. Zug?nglich unter: http://www.med-ed-online.org.

[4] Davies C. Getting health professionals to work together. BMJ. 2002;320:1021-1022.

[5] Finch J. Interprofessional education and teamworking: a view from the education provider. BMJ. 2000;321:1138-1140.

[6] Gardner S, Mc Croskey J, Zlotnik J. A working paper on interprofessional education priniciples. 1998. Zug?nglich unter: http://www.cswe.org/caseyworking.htm.

[7] Garms-Homolov? V. Kooperation von Medizin und Pflege. Realisierbare Notwendigkeit oder unrealistischer Anspruch. In: Garms-Homolov? V, Schaeffer D (Hrsg.): Medizin und Pflege. Kooperation in der ambulanten Versorgung. Wiesbaden: Ullstein Medical. 1998:7-40.

[8] Glover C. Inter professional practice in health: Lessons for the Built Environment? Occasional paper 2. 2002. Zug?nglich unter: http://www.bettertogether.ac.uk/resources_pages/occ_papers/BEandHealth.doc.

[9] Headrick LA, Wilcock PW, Batalden PB. Interprofessional working and continuing medical education. BMJ. 1998;316:771-774.

[10] Jungbauer J, Alfermann D, Kamenik C, Br?hler E. Vermittlung psychosozialer Kompetenzen mangelhaft. Ergebnisse einer Befragung ehemaliger Medizinstudierender an sieben deutschen Universit?ten. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003;53:319-321.

[11] Kaba-Sch?nstein L, K?lble K. Interdisziplin?re Kooperation im Gesundheitswesen. Analyse von Curricula des Studiums der Sozialen Arbeit und der Medizin. In: Sting S, Zurhorst G, (Hrsg.) Gesundheit und Soziale Arbeit. Gesundheit und Gesundheitsf?rderung in den Praxisfeldern der Sozialen Arbeit. Weinheim und M?nchen: Juventa. 2000:197-219.

[12] Kaba-Sch?nstein L, K?lble K. Interdisziplin?re Kooperation im Gesundheitswesen. Eine Herausforderung f?r die Ausbildung in der Medizin, der Sozialen Arbeit und der Pflege (Ergebnisse des Forschungsprojektes MESOP). Frankfurt: Mabuse Verlag; 2004.

[13] Leaviss J. Exploring the perceived effect of an undergraduate multiprofessional educational intervention. Med Educ. 2000;34:483-486.

[14] Makaram S. Interprofessional cooperation. Med Educ. 1995;29:9.

[15] Meads G, Ashcroft J, Barr H, Scott R, Wild A. Case for interprofessional education in health and social care. Oxford: Blackwell; 2004.

[16] Network Towards Unity for Health. Position paper on Multiprofessionel Education. 2001; Zug?nglich unter: http://www.network.unimaas.nl/position/pp_multiprof.htm.

[17] Ritter A. Wenn Medizin und Pflege gemeinsam lernen. unipublic (Online-Magazin der Universit?t Z?rich). 2005. Zug?nglich unter: http://www.unipublic.unizh.ch/campus/uni-news/2005/1750.html.

[18] Stone N. Key Research Points - Research Underpinning RIPE. 2003. Zug?nglich unter: http://www.ruralhealth.unimelb.edu.au/ripe/keypoints.htm.

[19] St??el U, von Troschke J. Die Lehre im Fachgebiet Medizinische Soziologie an der Universit?t Freiburg - Konzept und Ergebnisse. In: St??el U, von Troschke J. (eds.) Innovative Ans?tze zur Lehre in den psychosozialen F?chern der ?rztlichen Ausbildung. Bd. 13 der Schriftenreihe der Deutschen Koordinierungsstelle f?r Gesundheitswissenschaften an der Abteilung f?r Medizinische Soziologie der Albert-Ludwigs-Universit?t Freiburg. Freiburg: Albrecht-Ludwigs-Universit?t. 2002;165-177.

[20] Tope R. Inter-professional education: A literature review prepared for the NHS Executive South West. 1999. Zug?nglich unter: http//www.doh.gov.uk/swro/tope.pdf.

[21] World Health Organization. Learning together to work together for health. Report of a WHO study group on multiprofessional education of health personnel: the team approach. Geneva: World Health Organ Tech Rep Ser. 1998; 769.