[Communication with standardised parents in paediatrics]

Jobst-Hendrik Schultz 1Katja Hoffmann 1

Heike Lauber 1

Jochen Sch?nemann 1

Claudia Conrad 1

Bernd Kraus 1

Hans Martin Bosse 2

S?ren Huwendiek 2

Georg Friedrich Hoffmann 2

Wolfgang Herzog 1

Jana J?nger 1

Christoph Nikendei 1

1 Universit?t Heidelberg, Medizinische Universit?tsklinik, Abteilung f?r Allgemeine Klinische und Psychosomatische Medizin, Heidelberg, Deutschland

2 Universit?t Heidelberg, Universit?tsklinik f?r Kinder- und Jugendmedizin, Heidelberg, Deutschland

Abstract

Introduction: “Standardised patients” are finding increased application within medical training and have become an indispensable component of communication training for medical students. In the Anglo-American world, “standardised patients” are also employed in the postgraduate curriculum for resident physicians. In the German-speaking realm, however, there are currently no publications indicating the use of “standardised parents” in the specialist field of paediatrics. The basic recurring question concerning the extent to which training with “standardised parents” can be considered adequately realistic - a question which has already been raised in connection with the use of “standardised patients” - is of particular relevance in the case of highly experienced clinical staff. The degree to which feedback from “standardised parents” proves helpful in everyday clinical life also remains to be ascertained.

Methods: In the current project, a communication training course involving “standardised patients”, who simulated the parents and caregivers of ill children, was carried out with residents of Heidelberg University Clinic for Paediatric and Adolescent Medicine. 28 Accident and Emergency were trained in dealing with problems and difficult situations arising in communication with parents. Following the physician-parent dialogue, the respective physician received feedback from the actors, fellow medical peers and supervisors. The authenticity of the cases and their relevance in the context of a realistic training course for communication skills was assessed by means of a questionnaire for participants. Additionally, participants evaluated the quality of the feedback received following the physician-parent dialogue.

Results: Physicians considered the training cases to be extremely authentic and of relevance regarding both the improvement of communication skills and confidence in dealing with the parents of ill children. Feedback from actors (Likert scale: M = 1.08; SD = 0.28), from supervisors (M = 1.25; SD = 0.68) and medical peers (M =1.29; SD = 0.55) received very high ratings.

Discussion: In the project presented here, the application of “standardised parents” represents a valuable tool which can be considered a suitable and obligatory component within a structured communication training course for paediatric residents. Furthermore, the employment of “standardised parents” could prove of interest in the context of graduate medical education.

Keywords

postgraduate medical training, standardised parents, standardised patients, teaching methods, communication training, feedback, authenticity, simulation, self-assessment, pediatrics

Einleitung

Die Bedeutung der Kommunikation zwischen Patient und Arzt

In der Patient-Arzt-Kommunikation ist das Erreichen gemeinsamer Realit?ten zweier Individuen von grundlegender Wichtigkeit und stellt die Basis f?r ein integriertes Denken in der Medizin dar [1]. Das Patient-Arzt-Gespr?ch bildet die entscheidende Grundlage f?r eine tragende Patienten-Arzt-Beziehung, die wiederum als das "sine qua non“ einer "guten Patient-Arzt-Interaktion“ gilt [2]. Bisher konnten ?rzte ihre kommunikative Kompetenz ?blicherweise durch "trial and error“ erwerben oder durch Beobachtung erfahrener Kollegen indirekte Erfahrungen f?r schwierige Gespr?chssituationen sammeln [3].

Standardisierte Patienten – eine Begriffsbestimmung

Gerade bei der Kommunikationsschulung von ?rzten kommt dem Einsatz von sogenannten "standardisierten Patienten“ mittlerweile eine gro?e Bedeutung zu. Barrows [4] versteht unter dem Begriff "standardisierte Patienten“ simulierte (und tats?chliche) Patienten, die sorgf?ltig und gewissenhaft trainiert wurden, um ihre erlernte (oder tats?chliche) Erkrankung in einer standardisierten und gleich bleibenden Art und Weise f?r didaktische Lehrzwecke zu pr?sentieren. Es handelt sich bei solchen Schulungen um Simulationen von "real life“ Situationen [3] in denen ?rzte auch f?r schwierige Gespr?chssituationen Erfahrungen sammeln k?nnen, ohne "echte“ Patienten dabei zu belasten [4], [5], [6], [7]. Ein wesentliches Element einer Schulung mit standardisierten Patienten ist das direkte Feedback, das die Teilnehmer eines solchen Trainings von diesen erhalten. Der direkten und konkreten R?ckmeldung ?ber ihr eigenes Verhalten bei der Untersuchung oder im ?rztlichen Gespr?ch mit dem Patienten wird ein nachhaltiger Ausbildungseffekt f?r Medizinstudierende und ?rzte zugeschrieben [4], [8], [9].

Simulation mit standardisierten Patienten: Einsatzgebiete und Effektivit?t

Beim Einsatz von simulativen Elementen im Rahmen der Medizinerausbildung wird zwischen "low-tech“– und "high-tech“ Simulationen unterschieden [10]. Bei den "high-tech“ Simulationen wird mit hohem technischem Aufwand versucht, die Realit?t m?glichst authentisch abzubilden und eine hohe Realit?ts- und Abbildungstreue herzustellen. Der Einsatz standardisierter Patienten, der ebenfalls zu den "high-tech Simulationen“ gez?hlt wird [10], muss sich aber immer wieder der laut werdenden Kritik einer m?glicherweise nicht ausreichenden Authentizit?t und Realit?tsn?he stellen (vgl. [4]). Mehr als zwei Drittel der nordamerikanischen Hochschulen machen im Rahmen von Kommunikationstrainings von "standardisierten Patienten“ bei der Ausbildung von Medizinstudenten Gebrauch [11]. Auch in Deutschland kommt dieses Schulungskonzept mehr und mehr zum Einsatz, sodass bereits an einigen Universit?ten mittels "standardisierter Patienten“ Kommunikationstrainings f?r Medizinstudenten durchgef?hrt werden (z. B. [12], [13], [14]). Die Effektivit?t solcher Trainingseinheiten wurde bereits durch Studien im kontrollierten Design nachgewiesen [15]. Zunehmend werden "standardisierte Patienten“ aber auch zur Kommunikationsschulung im Rahmen eines strukturierten Curriculums f?r ?rzte auf dem Weg zum Facharzt eingesetzt [16].

Spezifika der Kommunikation in der P?diatrie

?rzte im Fachbereich P?diatrie sind bei ihrer Gespr?chsf?hrung im Unterschied zur Kommunikation in anderen Fachbereichen einer besonderen Situation ausgesetzt. ?rztliche Gespr?chsf?hrung in der P?diatrie ist im hohen Ma?e ein interaktioneller Prozess mit Kind und Eltern [17]. Diagnostik und Therapie beim kranken Kind erfordert ein besonderes ?rztliches Vorgehen auf der Arzt-Eltern-Beziehungsebene, insbesondere bei Krisensituationen wie der Geburt eines missgebildeten Neugeborenen, bei schwerer Behinderung, lebensbedrohlicher oder chronischer Erkrankung oder Tod eines Kindes [18]. Studien zu Kommunikationsschulungen im Fachbereich P?diatrie weisen daraufhin, dass das gezielte Training kommunikativer Kompetenzen f?r die Arbeit in der P?diatrie grundlegend ist und dass mangelnde Erfahrungen an Kommunikationsf?higkeit durch diese Schulungen gut ?berbr?ckt und kompensiert werden k?nnen [19].

Kommunikationsschulung in der P?diatrie – Stand der Forschung

In der Literatur wird die Verwendung von Schauspielern zu Schulungszwecken im Fachbereich P?diatrie bisher nur vereinzelt beschrieben. In diesen Untersuchungen wurden teilweise Schauspieler als "standardisierte Patienten", wie z.B. adoleszente Jugendliche [20], [21] oder als so genannte "standardisierte Eltern“ [3] eingesetzt. Greenberg et al. [3] lie?en in dieser Untersuchung unerfahrene ?rzte, die eine Schulungen zum Thema "?berbringen schlechter Nachrichten“ erhalten hatten, die kritische Frage nach der Authentizit?t und Relevanz des Einsatzes von "standardisierten Eltern“ beantworten. Dabei zeigte sich, dass die ?rzte, die zum Zeitpunkt der Schulung nur wenig klinische und im Umgang mit Krisensituationen noch keine Erfahrung hatten, den Einsatz der "standardisierten Eltern“ als sehr authentisch und hilfreich f?r die Verbesserung der eigenen kommunikativen F?higkeiten angesehen hatten [3]. Es bleibt die Frage offen, inwieweit sich bei fortschreitender Professionalisierung der ?rzte auf dem Weg zum Facharzt diese positive Einsch?tzung hinsichtlich des Einsatzes von "standardisierten Eltern“ im Fachbereich P?diatrie ver?ndert.

Ziel des vorgestellten Projektes war es zu pr?fen,

- inwiefern "standardisierte Eltern“ von erfahrenen p?diatrischen Assistenz?rzten als authentisch beurteilt und

- f?r wie relevant die verwendeten Gespr?chssituationen in den Schulungen f?r den p?diatrischen Alltag eingesch?tzt werden. Dar?ber hinaus sollte

- untersucht werden, in welchem Ma?e das Feedback durch die Schauspieler als hilfreich hinsichtlich der Verbesserung der kommunikativen F?higkeiten im Fachbereich P?diatrie angesehen wird.

Methoden

Entwicklung der Schulungsf?lle und Training der "Standardisierten Eltern“

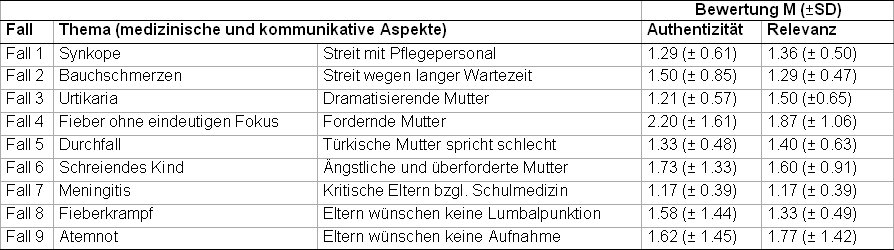

In einer Fokusgruppe [22] an der Universit?tsklinik f?r Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg, die aus neun klinisch erfahrenen p?diatrischen ?rzten bestand, wurden zun?chst der Bedarf und die Ziele einer Kommunikationsschulung im Fachbereich P?diatrie formuliert. Zur Konzeption der Schulungsf?lle wurden wichtige Krankheitsbilder des Fachbereichs P?diatrie zusammengestellt und schwierige Gespr?chssituationen, die bei ?rzten im Gespr?ch mit Eltern erkrankter Kinder auftreten k?nnen, herausgearbeitet. Daraus ergaben sich neun p?diatrische Krankheitsbilder und neun wichtige Problemstellungen hinsichtlich der Arzt-Eltern-Interaktion, aus denen neun Schulungsf?lle konzipiert wurden (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Zu jedem Schulungsfall wurden jeweils fallspezifische Lernziele definiert. Ein Autorenteam aus ?rzten, Psychologen und Schauspiel-Trainern erstellte auf dieser Basis umfangreiche Drehb?cher f?r die "Standardisierten Eltern“ (Schauspieler in der Rolle der Eltern) und "Standardisierten Patienten“ (Schauspieler in der Rolle der Kinder) (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Drei der Schulungsf?lle waren als Paar-, zwei als Mutter-und-Tochter- und f?nf als Eltern-Einzelrollen konzipiert.

Die Drehb?cher bestanden aus drei Teilen: Im ersten Teil wurde der Schauspieler allgemein in das Setting, die famili?re Struktur, die Daten des erkrankten Kindes, die aktuellen und vorbekannten Symptome des Kindes, die Charaktereigenschaften des zu spielenden Elternteils etc. eingef?hrt. In einem zweiten Teil wurden die Krankheitszusammenh?nge sowie die m?glichen Fragen, die der Schauspieler zu den Symptomen gegebenenfalls von dem Arzt gestellt bekommen k?nnte, aber auch die dazugeh?renden Antworten beschrieben. In einem dritten Teil waren die spezifischen kommunikativen sowie medizinisch-p?diatrischen Lernziele der einzelnen F?lle aufgelistet. Zus?tzlich wurden als Handout f?r den jeweiligen Supervisor umfangreiche Hintergrund-Informationen zum dem p?diatrischen Fall zusammengestellt.

Insgesamt wurden 13 Eltern-Schauspieler auf die unterschiedlichen Rollen trainiert. Im Rahmen von MediKIT (Kommunikations- und Interaktionstraining in der Medizin), das ein integrierter Bestandteil des Heidelberger Curriculum Medicinale (HeiCuMed) der Universit?t Heidelberg ist, wurde im Vorfeld bereits eine Datenbank mit etwa 60 Schauspielpatienten aufgebaut [12]. In dieser Datenbank sind zu den Schauspielern Angaben zu Alter, Geschlecht, Angaben zu K?rpergr??e und -gewicht, pers?nlichen Eigenschaften, Schauspiel-Vorerfahrung, Repertoire der bisher gespielten Rollen etc. enthalten. Die Zuordnung der Elternrollen zu den einzelnen Schauspielern erfolgte jeweils unter sorgf?ltiger Ber?cksichtigung der in der Datenbank enthaltenen pers?nlichen Parameter und der bisherigen Vorerfahrung der Schauspieler.

Alle Schauspieler wurden in Einzelveranstaltungen durch ausgebildete Schauspieltrainer in den Rollen geschult. Die Schauspieler mussten sich in einem ersten Schritt mit dem Rollenskript selbst vertraut machen und gegebenenfalls schwierige Passagen der Drehb?cher vormerken, um diese w?hrend des eigentlichen Trainings intensiver zu bearbeiten. Bevor sich die Schauspieler direkt im Rollenspiel unter Anweisung der Schauspieltrainer die Elternrolle Schritt f?r Schritt erarbeiteten, wurden gemeinsam die biographischen Eckdaten und das soziale Umfeld der Elternpersonen detailliert abgesprochen sowie die eventuellen Fragen zu dem Krankheitsbild gekl?rt. Kurz vor dem ersten Einsatz fand jeweils noch einmal eine kurze Vorbesprechung und Einstimmung auf die Rolle statt. Dar?ber hinaus wurde jeder Schauspieler hinsichtlich der Feedback-Gabe intensiv geschult. Dazu erhielten die Schauspieler zun?chst eine Einf?hrung in die Regeln einer ad?quaten Feedback-Gabe sowie in wesentliche kommunikative Aspekte eines guten Arzt-Patienten-Gespr?ches. Durch Feedback-Kontrolle seitens der Schauspieltrainer w?hrend der Schulungen sowie durch in regelm??igen Abst?nden wiederholte Feedbacktrainings wurde die Qualit?t der Feedbackgabe gesichert.

Die Schauspieler hatten jeweils zum Abschluss des Rollentrainings die Gelegenheit, die Rolle vor den Schauspieltrainern sowie vor erfahrenen ?rztlichen Supervisoren mehrfach zu spielen. Auf diese Weise sollte das durch die Schauspieltrainer sowie durch die Supervisoren hinsichtlich der Gestaltung der Rolle erhaltene Feedback seitens der Schauspieler in einer erneuten Darstellung verbessert werden k?nnen. Jeder Schauspieler wurde hinsichtlich seiner Rolle von einem P?diater auf die inhaltlich-medizinische Korrektheit ?berpr?ft, bevor er in den Schulungen eingesetzt wurde.

Ablauf des Kommunikationstrainings

Das Kommunikationstraining bestand aus einer Einf?hrungsveranstaltung, in der allgemeine theoretische Grundlagen der ?rztlichen Kommunikation kurz pr?sentiert und in Kleingruppenarbeit vertieft wurden, und aus drei praktischen Schulungseinheiten. In den Schulungseinheiten kamen jeweils drei unterschiedliche p?diatrische F?lle zum Einsatz. Jeder Teilnehmer konnte an jedem der drei Termine jeweils ein Gespr?ch selbst f?hren und war bei zwei Gespr?chen Beobachter ("peer-learning“). W?hrend einer Selbstreflexionsphase des gespr?chsf?hrenden Teilnehmers anhand von Videoaufzeichnungen bereiteten die Schauspieler, die ?rztlichen Kollegen und die Supervisoren getrennt von einander ein Feedback vor. Anschlie?end wurde dem gespr?chsf?hrenden Teilnehmer zun?chst durch den Schauspieler, danach durch die "peer-group“ und zum Abschluss durch das Supervisoren-Team ein Feedback hinsichtlich der kommunikativen Aspekte des gef?hrten Gespr?ches gegeben.

Teilnehmer des Kommunikationstrainings

28 Assistenz?rzte der Universit?tsklinik f?r Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg durchliefen zwischen Oktober 2005 und M?rz 2006 das hier beschriebene Kommunikationstraining. Die Teilnahme war freiwillig. Die Gruppe der Teilnehmer (N=28) bestand aus 18 weiblichen und 10 m?nnlichen Assistenz?rztinnen und –?rzten in der Weiterbildung zum p?diatrischen Facharzt. Die mittlere Berufserfahrung lag bei 4,2 Jahren (? 2,7 Jahre). Das Supervisoren-Team bestand aus ?rzten, Psychologen und einer Dozentin im Bereich Krankenpflege.

Datenerhebung und Statistische Analyse

Daten zur Authentizit?t und Relevanz der F?lle sowie zur Einsch?tzung der Qualit?t der Feedbackgabe durch die Schauspieler, die "peer-group“ und die Supervisoren wurden unmittelbar jeweils nach jeder einzelnen Schulungseinheit von jedem Teilnehmer mittels eines Fragebogens (9 Items) erhoben. Am Ende der gesamten Schulung wurde zur Erhebung der Gesamtbeurteilung ein zweiter Fragebogen mit insgesamt 13 Items eingesetzt.

Die Daten zur Authentizit?t und Relevanz der F?lle sowie zur Einsch?tzung der Feedbackgaben wurden in einer Likert Skala mit den numerischen Abstufungen 1 bis 6, von trifft voll zu bis trifft gar nicht zu, erfasst und als Durchschnitt mit Standardabweichung angegeben. Die statistische Auswertung erfolgte f?r die Beurteilung der Schulung durch die Teilnehmer als Darstellung von Mittelwerten mit Standardabweichung. Zur differenzierten Einsch?tzung der Qualit?t der Feedbackgabe durch die Schauspieler, die "peer-group“ und die Supervisoren wurden Mittelwerte (M) und Standardabweichung (SD) berechnet (SPSS 4.0).

Ergebnisse

Tabelle 1 [Tab. 1] zeigt sowohl die neun entwickelten p?diatrische Schulungsf?lle, die auf Vorarbeiten einer Fokusgruppe basierten, als auch die unterschiedlichen schwierigen Arzt-Eltern-Interaktionen, mit denen die einzelnen F?lle jeweils kombiniert waren. Die Teilnehmer beurteilten die einzelnen Schulungsf?lle als sehr authentisch (zwischen M = 1,17 (SD = 0,39) und M = 2,20 (SD = 1,61)) und hoch relevant (zwischen M = 1,17 (SD = 0,39) und M = 1,87 (SD = 1,06)).

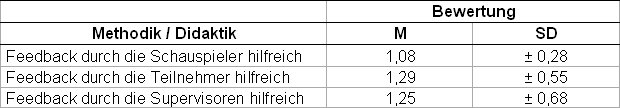

In den Schulungen selbst wurde das Feedback durch die Schauspieler (M = 1,08; SD = 0,28), durch die "peers“ (M =1,29; SD = 0,55) und durch die Supervisoren (M = 1,25; SD = 0,68) ann?hernd gleich hoch bewertet (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]).

Diskussion

In der vorliegenden Studie wurde ein spezifisches Kommunikationstraining f?r ?rzte der Universit?tsklinik f?r Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg in der Weiterbildung zum p?diatrischen Facharzt durchgef?hrt. Dabei kamen standardisierte Patienten zum Einsatz, die Eltern von kranken Kindern simulierten. Die medizinischen Inhalte der Trainingsf?lle waren unter Ber?cksichtigung der h?ufigsten klinischen Krankheitsbilder im Fachbereich P?diatrie in Zusammenarbeit mit einer Fokusgruppe der Universit?tsklinik f?r Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg konzipiert. Die kommunikativen Aspekte der Schulungen waren an h?ufigen im p?diatrischen Alltag vorkommenden Gespr?chssituationen, die die Arzt-Eltern-Interaktion erschweren, orientiert. Teilnehmer der Untersuchung waren ?rzte, die auf dem Weg zum p?diatrischen Facharzt bereits eingehende klinische Erfahrung gesammelt hatten. Diese beurteilten die "standardisierten Eltern“ als sehr authentisch und die F?lle als hoch relevant f?r eine Schulung zur Verbesserung der kommunikativen Fertigkeiten im Fachbereich P?diatrie.

Im Unterschied zu Greenberg et al. [3] wurden zur Beurteilung der Authentizit?t der standardisierten Eltern sowie der Relevanz der F?lle ?rzte befragt, die weit reichende klinische Erfahrung im Bereich P?diatrie erworben hatten. Wir gehen davon, dass die gute Beurteilung der Authentizit?t und Relevanz durch erfahrene ?rzte durch mehrere Faktoren beeinflusst wurde:

- Ma?geblich war sicherlich die umfangreiche Vorbereitung und Konzeption der Schulungsf?lle. In der Vorbereitungsphase wurde durch eine Fokusgruppe zun?chst eine Analyse der kommunikativen und medizinischen Lernziele f?r den Fachbereich P?diatrie durchgef?hrt und darauf basierend fall- und fachspezifische Lernziele formuliert. Diese Lernziele waren in der Folge auch eine ma?gebliche Grundlage f?r das jeweilige Training der Schauspieler. Die Konzeption der einzelnen F?lle barg die Besonderheit, dass weder ausschlie?lich auf somatische noch ausschlie?lich auf kommunikative Aspekte fokussiert wurde, sodass beim Training eine Integration von klinisch-praktisch Fertigkeiten hinsichtlich des Patientenmanagements und von kommunikativen Elementen stattfand, die sonst zumeist getrennt trainiert werden [23], [24].

- Einen weiteren wesentlichen Punkt f?r die hohe Bewertung der Authentizit?t der "standardisierten Eltern“ sehen wir in der Auswahl der Schauspieler aus einem gro?en Pool bereits erfahrener SP sowie in einer grundlegenden Schulung der Schauspieler. Neben einer Anleitung zum ausf?hrlichen Selbststudium der Rolle und einem intensiven Einzelunterricht ist in diesem Zusammenhang zu erw?hnen, dass beim Rollentraining grundlegende Methoden des Psychodramas [25] eingesetzt wurden, die es dem Schauspieler erleichtern sollten, sich in die jeweilig aktuelle Rolle hineinbegeben zu k?nnen.

- Neben der Auswahl und der Schulung der Schauspieler halten wir f?r die gute Einsch?tzung hinsichtlich Authentizit?t und Relevanz der klinischen F?lle auch das Vorliegen umfassender Drehb?cher sowie die intensive Begleitung der Schauspieler bis zum ersten Schauspieleinsatz f?r entscheidend. Vor dem ersten Einsatz wurde jeder Schauspieler bei seiner Darstellung durch einen P?diater auf die inhaltlich-medizinische Korrektheit und durch die Supervisoren auf den kommunikativen Fokus seiner Rolle ?berpr?ft. Mehrere Feedbackrunden erm?glichten so die Sicherung einer hohen Qualit?t der Schauspielereins?tze.

- ?ber das Rollentraining hinaus wurde jeder Schauspieler im Geben von Feedback intensiv geschult. Feedback durch standardisierte Patienten gilt f?r den Unterricht als ein bereits erprobtes Beurteilungsverfahren [8]. Entscheidende Vorraussetzung dabei ist jedoch, dass die Schauspiel-Patienten in Ihrem Feedback umfangreich geschult sind [26]. Neben der R?ckmeldung durch die "standardisierte Eltern“ erhielten die Schulungsteilnehmer in der vorgestellten Studie sowohl ein Feedback durch die ?rztlichen Kollegen ("peers“) als auch durch die Supervisoren. In der Ausbildung von ?rzten spielt das Feedback von "peers“ und von Supervisoren eine herausragende und entscheidende didaktische Rolle [27]. Die Beurteilung von Kompetenzen durch "peers“ wird in der Literatur als ein sehr reliables Beurteilungsverfahren eingesch?tzt [8]. Insgesamt sahen die Teilnehmer in der vorgestellten Studie die Feedbackgabe durch die SP, "peers“ und Supervisoren als sehr hilfreich f?r die Verbesserung der eigenen kommunikativen Fertigkeiten an. Das Feedback sowohl der SP, der "peers“, als auch der Supervisoren wurde als sehr positiv und gleichwertig bewertet, was unter inhaltlichen Aspekten nicht ?berrascht, da die Intentionen und inhaltlichen Wertigkeiten v?llig unterschiedliche Zielesetzungen erf?llen. W?hrend SP in ihren R?ckmeldungen vor allem durch Introspektion auf die ?bertragungen, die in den Gespr?chen aufgetreten waren, Bezug nahmen, war das Feedback der "peers“, die als Kollegen den gespr?chsf?hrenden ?rzten hinsichtlich ihrer beruflichen Position gleichgestellt waren, durch inhaltliche, medizinrelevante Kommentare gepr?gt. Die besondere Bedeutung des Feedbacks der Supervisoren lag vor allem darin, dass diese in ihren Anmerkungen Bez?ge zu ?bergeordneten Themenbereichen wie z.B. zu den theoretischen Grundlagen der Arzt-Patienten-Kommunikation herstellen und dar?ber hinaus die Teilnehmer hinsichtlich der Entwicklung ihrer kommunikativen Fertigkeiten im Verlauf der gesamtem Trainingseinheit beurteilen konnten.

Limitationen

Der Aufwand f?r die Planung und Implementierung eines solchen oben vorgestellten Kommunikationstrainings ist sicherlich als sehr hoch zu betrachten. Dennoch erm?glicht ein solches Training den Teilnehmern, sich in einem gesch?tzten Rahmen in seltenen aber wichtigen Gespr?chssituationen hinsichtlich ihrer kommunikativen Fertigkeiten wiederholt zu erproben, ohne den Schutz und die Sicherheit von echten Patienten zu gef?hrden [4]. Bei dieser Art des Kommunikationstrainings k?nnen detaillierte und situationsspezifische Lernziele festgelegt werden. Dies kann wesentlich zur Schaffung eines gewissen Standards und somit zur Qualit?tssicherung der Ausbildung von ?rzten hinsichtlich ihrer kommunikativen Kompetenzen beitragen. Der Einsatz von SP ist sicherlich nur als Vorbereitung auf den klinischen Alltag zu sehen, wobei der direkte Patienten-/ Elternkontakt und die damit verbundenen vielf?ltigen Erfahrungen hinsichtlich der Arzt-Eltern-Kommunikation, sicherlich dadurch nicht g?nzlich ersetzt werden kann.

Bei dem vorgestellten Projekt handelt es sich um eine erste Datensammlung hinsichtlich der Einsch?tzung der Authentizit?t von "standardisierten Eltern“ durch klinisch erfahrene p?diatrische ?rzte, hinsichtlich der Relevanz der klinischen F?lle f?r die Verbesserung der kommunikativen Fertigkeiten und hinsichtlich der Qualit?t der durch SP abgegebenen R?ckmeldungen an die Teilnehmer des Kommunikationstrainings. Bei den verwendeten Messinstrumenten handelt es sich um nicht validierte Frageb?gen. Es besteht weiterer Forschungsbedarf, bei dem die unterschiedlichen Merkmale des Einsatzes von SP ausf?hrlicher und unter Ber?cksichtigung weiterer Dimensionen untersucht werden sollten.

Schlussfolgerung

"Standardisierte Eltern“ werden von angehenden Fach?rzten der P?diatrie als authentisch und relevant erlebt. Das Feedback der "standardisierten Eltern“, Supervisoren und "peers“ wird insgesamt als hochwertig angesehen. Um hohe Realit?tstreue und gutes didaktisches Potential zu erzeugen, sind eine weitreichende Fallkonzeption sowie ein fundiertes Training der "standardisierten Eltern“ von besonderer Bedeutung. "Standardisierte Eltern“ haben sich im Einsatz bei angehenden Fach?rzten der P?diatrie zur Verbesserung der kommunikativen Fertigkeiten als wertvolles Schulungsinstrument erwiesen, sodass ein weitreichender Einsatz auch in der Ausbildung von angehenden ?rzten f?r den Fachbereich P?diatrie w?nschenswert w?re.

Literatur

[1] Von Uexk?ll T. Anthropology and the theory of medicine. Theor Med. 1995;16(1):93-114.[2] Makoul G. Essential elements of communications in medical encounters: The Kalamazoo Consensus Statement. Acad Med. 2001;76(4):390-393.

[3] Greenberg LW, Ochsenschlager D, O?Donnell R, Mastruserio J, Cohen GJ. Cummunication bad news: a pedriatric department?s evaluation of a simulated intervention. Pedriatrics. 1999;103(6):1210-1217.

[4] Barrows HS. An overview of the uses of standardized patients for teaching and evaluating clinical skills. Acad Med. 1993;688(6):443-453.

[5] Ainsworth MA, Rogers LP, Markus JF, Dorsey NK, Blackwell TA, Petrusa ER. Standardized patient encounters. A method for teaching and evaluation. JAMA. 1991;266(10):1390-1396.

[6] Skelton JR, Matthews PM. Teaching sexual history taking to health care professionals in primary care. Med Educ. 2001;35(6):603-608.

[7] Kahn MJ, Szerlip HM. Using standardized patients to teach end-of-life skills to clinical clerks. Acad Med. 1999;74(5):581.

[8] Norcini JJ. Peer assessment of competence. Med Educ. 2003;37(6):539-543.

[9] Sloane PD, Beck R, Kowlowitz V, Blotzer AM, Wang L, Akins L, White-Chu F, Mitchell CM. Behavioral coding for evaluation of medical student communication: clarification or obfuscation? Acad Med. 2004;79(2):162-170.

[10] Ziv A. Simulators and simulation-based medical education Kapitel. In Dent JA, Harden RM. A practical Guide for Medical Teachers. London: Elsevier. 2005:211-220.

[11] Association of American Medical Colleges (AAMC). Report III: Contemporary Issues in Medicine: Communication in Medicine. Medical School Objectives Project; 1999. Available from: Zug?nglich unter: http://www.aamc.org/meded/msop/msop3.pdf.

[12] J?nger J, K?llner V. Integration of a doctor/patient-communication-training into clinical teaching. Examples from the reform-curricula of Heidelberg and Dresden Universities. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003;53(2):56-64.

[13] K?llner V, Ghan G, Kallert T, Felber W, Reichmann H, Dieter P, Nitsche I, Jorschky P. Unterricht in Psychosomatik und Psychotherapie im Dresdner DIPOL-Curriculum. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003;53(2):47-55.

[14] Nikendei C, Zipfel S, Roth C, L?we B, Herzog W, J?nger J. Kommunikations- und Interaktionstraining im Psychosomatischen Praktikum: Einsatz von standardisierten Patienten. Psychother Psychosom Med Psychol. 2003; 53(11):440-445.

[15] J?nger J, Sch?fer S, Roth C, Schellberg D, Friedmann Ben-David M, Nikendei C. Effects of Basic Clinical Skills Training on OSCE performance among medical students: a group control design study. Med Educ. 2005;39(10):1015-1020.

[16] Roth CS, Watson KV, Harris IB. A communication assessment and skill-building exercise (CASE) for first-year residents. Acad Med. 2002;77(7):746-747.

[17] Crossley J, Davies H. Doctors' consultations with children and their parents: a model of competencies, outcomes and confounding influences. Med Educ. 2005;39(8):757-759.

[18] P?lzelbauer K. Arzt - Kind - Eltern: Kommunikation in der P?diatrie; Schwerpunkt: Gespr?chsf?hrung in Krisensituationen, siehe Informationstexte zu den Lehrveranstaltungen der Universit?t Heidelberg. Heidelberg: Universit?t Heidelberg; 2005. Zug?nglich unter: www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/zpm/medpsych/Kurstexte_WS_06-07.pdf.

[19] Cohen R, Hardoff D, Reichmann B, Danziger Y, Ziv A. Development and assessment of simulated patient based curricular unit in order to improve clinical skills in adolescent medicine of pediatric and family practice residents. Harefuah. 2004;143(12):863-868.

[20] Tsai TC. Using children as standardised patients for assessing clinical competence in paediatrics. Arch Dis Child. 2004;89(12):1117-1120.

[21] Brown R, Doonan S, Shellenberger S. Using children as simulated patients in communication training for residents and medical students: a pilot program. Acad Med. 2005;80(12):114-120.

[22] Barbour RS. Making sense of focus groups. Med Educ. 2005;39(7):742-750.

[23] Dacre J, Nicol M, Holroyd D, Ingram D. The development of a clinical skills centre. J R Coll Physicians Lond. 1996;30(4):318-324.

[24] Kneebone R, Kidd J, Nestel D, Asvall S, Paraskeva P, Darzi A. An innovative model for teaching and learning clinical procedures. Med Educ. 2002;36(7):628-634.

[25] von Ameln, F, Gerstmann R, Kramer J. Psychodrama. Berlin; Springer: 2004.

[26] Pfeiffer CA, Kosowicz LY, Holmboe E, Wang Y. Face-to-face clinical skills feedback: lessons from the analysis of standardized patient's work. Teach Learn Med. 2005;17(3):254-256.

[27] Greco M, Brownlea A, McGovern J. Impact of patient feedback on the interpersonal skills of general practice registrars: results of a longitudinal study. Med Educ. 2001;35(8):748-756.